Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

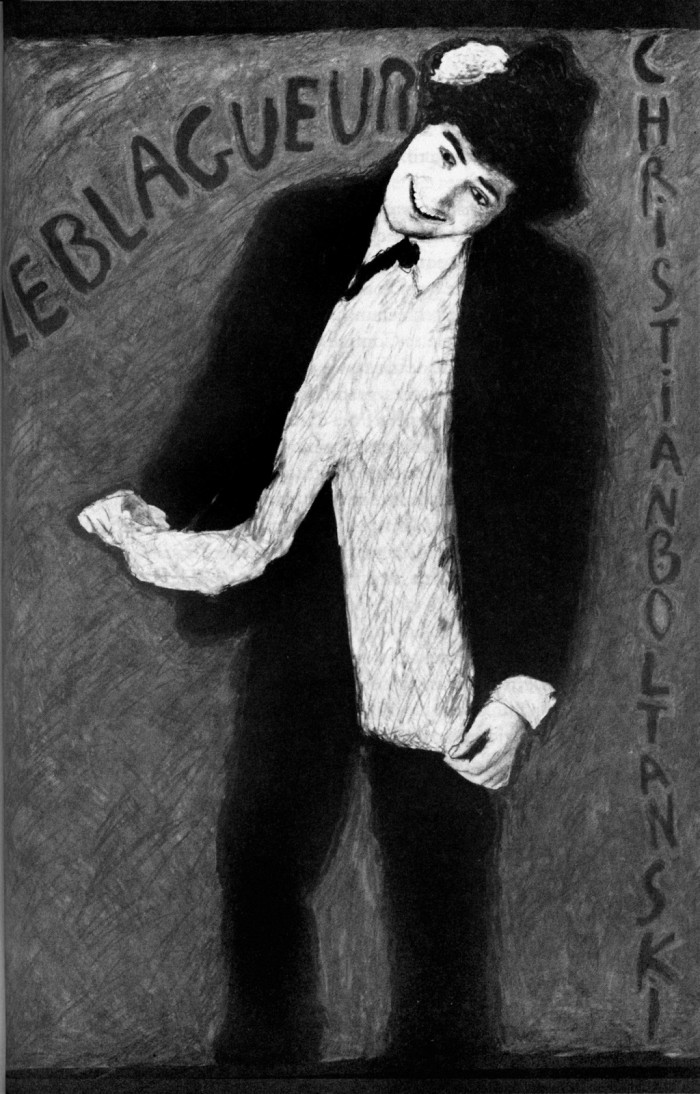

Французский художник Кристиан Болтански родился в семье еврея и католички в 1944 году – незадолго до того, как Теодор Адорно заявил, что писать стихи после Аушвица – варварство. Это широко известное высказывание Адорно вспоминают потому, что многие работы Болтански непосредственным образом перекликаются с опытом холокоста, даже если автор в интервью говорит о смерти и истреблении как таковых.

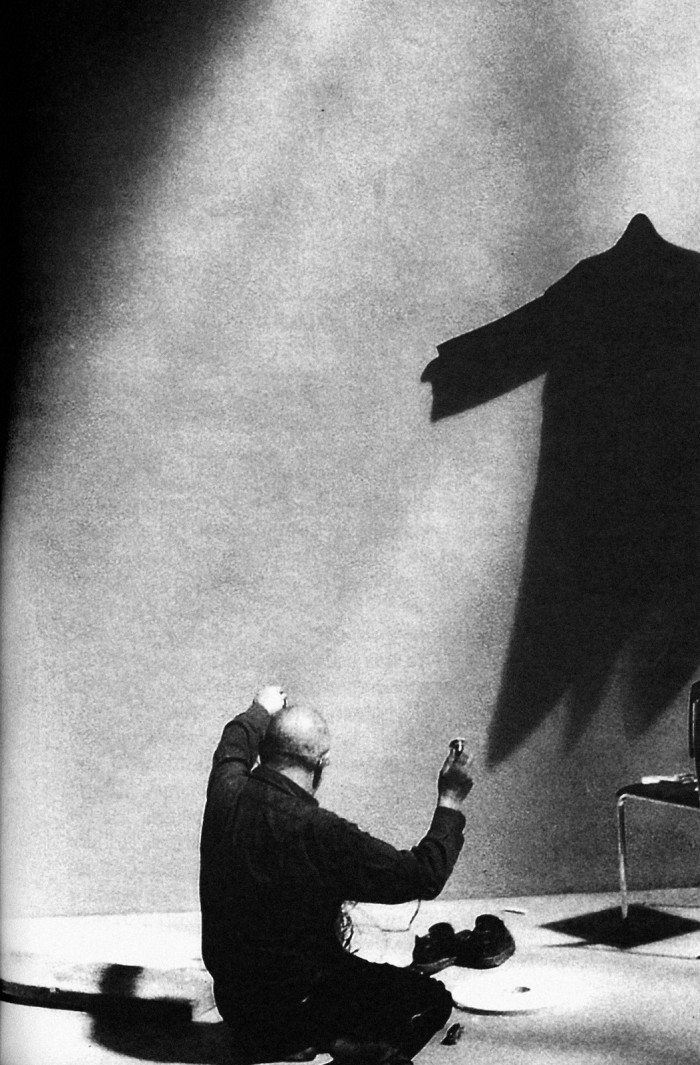

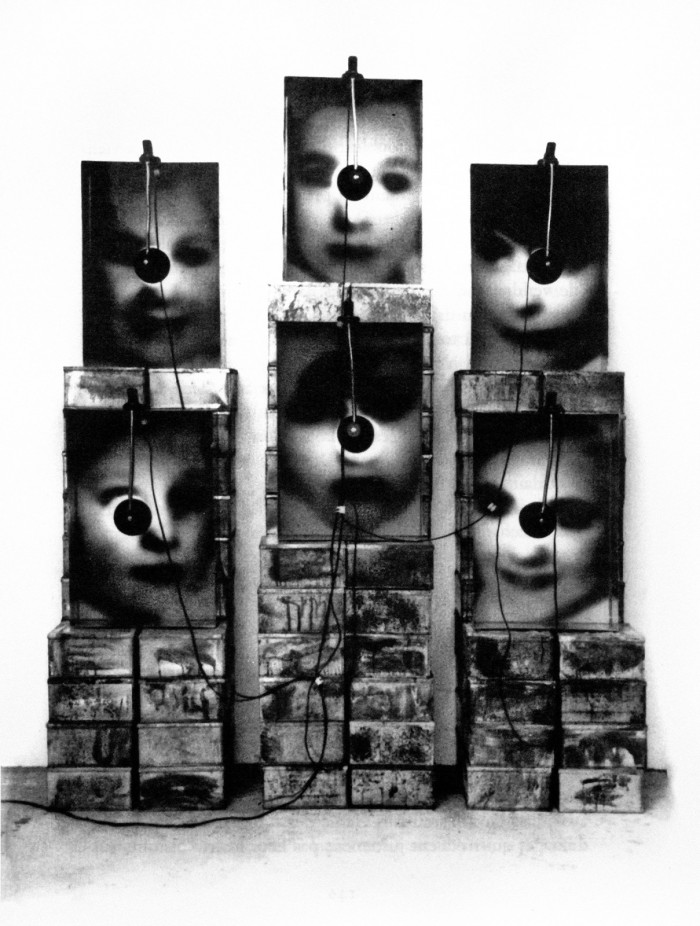

Болтански сравнительно рано начал писать и снимать авангардные короткометражки, но творчество его многогранно; его особый почерк – фотоинсталляции с человеческими лицами в сочетании с электрическими лампочками. Помимо спекуляций об ужасающих исторических событиях, у Болтански есть работы и с более общим посылом – скажем, кинетическая инсталляция «Тени», где небольшие подвижные силуэты людей отбрасывают на стены громадные мистические тени.

Тем не менее слава «иллюстратора» холокоста не оставляла художника никогда, особенно после того, как в 80-е годы он начал использовать в инсталляциях горы одежды: это нельзя было воспринимать иначе как напоминание о нацистских концлагерях. Особо шокирующей была его работа 2010 года в рамках грандиозного выставочного цикла Monumenta в парижском Гран-Пале– каждый год этот зал отдают в распоряжение какого-то одного художника. (Там, например, выставляли свои инсталляции Аниш Капур, Ансельм Кифер и Даниэль Бюрен.) Выставка в цикле Monumenta не собрание отдельных объектов, а единое художественное произведение, размещенное на нескольких тысячах квадратных метров.

Если бы в ту зиму в Париже не стоял холод – настолько жуткий, что дрожь пробирала даже на выставке, – инсталляцию Болтански можно было бы толковать лишь как крупноразмерный китч. Однако мороз стал главным элементом экспозиции и спас всю работу. В центре зала располагался громадный экскаватор, под ним – куча одежды. Ковш экскаватора периодически захватывал часть одежды, затем с высоты снова сбрасывал ее в кучу. Вокруг этой кучи располагались огражденные колючей проволокой квадратные сектора, где одежда на полу была сложена аккуратно.

Впрочем, у Болтански есть и выдающиеся работы на ту же тему – например, «Пропавший дом» на Гроссе-Гамбургер-штрассе в центре Берлина, рядом с еврейским кладбищем. На брандмауэре размещены белые аскетичные таблички; на них – имена и профессии жителей разрушенного дома, депортированных нацистами в Терезиенштадт.

Примечательно, что в путеводителе по важнейшим работам нью-йоркского Музея современного искусства Болтански не упоминается, зато фигурирует его жена Аннет Мессаже, представлявшая Францию на Венецианской биеннале раньше самого Болтански. Однако искусствовед Катрин Милле в своей объемной монографии о современном французском искусстве уделяет Болтански довольно много внимания, подчеркивая большое влияние, которое оказали на его творчество «этнологические коллекции».

Хелена Демакова

Рабби Дов-Бер, Великий Магид из Межерича, узнав, что стал очень знаменитым, спросил Бога, за какой грех ему такая кара. Тот же вопрос я хотел бы задать вам.

Во-первых, я вовсе не так уж и знаменит. На самом деле я думаю, что я ничто. Если ты художник, ты сам себя уничтожаешь. Чем дольше ты работаешь, тем меньше существуешь; и каждый раз, когда ты даешь интервью, ты теряешь часть самого себя. Это может показаться ужасным, но, пожалуй, это и хорошо, потому что создавать искусство легче, чем жить.

Я говорю об очень простых, понятных вещах, эти темы затрагивают любого человека. Не думаю, что в моем возрасте можно сделать какое-то открытие или сказать что-то новое. Говорить можно только о том, что уже знаешь. И я говорю именно о том, что все уже знают.

У художника вместо лица зеркало, и каждый, кто в него смотрит, думает: «Это я». У Брэдбери есть рассказ о родителях, у которых умер ребенок. Однажды они едут на природу и там внезапно его видят. Они счастливы, берут ребенка и везут его обратно в город. Но потом люди, увидев их ребенка, стали восклицать: «Смотрите! Это же мой покойный дед!» Или: «Это мой покойный отец!» И так далее. На самом деле у ребенка не было своего лица – люди видели его таким, каким хотели видеть. С художником происходит нечто похожее. Каждый может узнать в нем себя. Я не устаю повторять: «Дело не в открытиях, дело в том, чтобы узнать уже знакомое».

Да, действительно.

В Америке мой друг Арнис однажды попросил философа Стэнли Кэвелла об интервью. Тот ответил, что не знает, соглашаться ли – о чем ему говорить с незнакомым человеком?

А я с вами знаком.

Вы со мной знакомы?

В том плане, что у нас есть нечто общее. Что-то общее между нами есть.

Например?

Мы оба смертны.

Откуда вы знаете?

Похоже, что это так. Все умирают. В своем искусстве я говорю о смерти, а это важно для каждого. И еще с самого начала моя идея была в том, чтобы сохранять следы, бороться со смертью. Первый текст, который я написал для книги в 1969 году, гласил: «В смерти есть нечто постыдное. Мы должны хранить все, беречь мельчайшие воспоминания…»

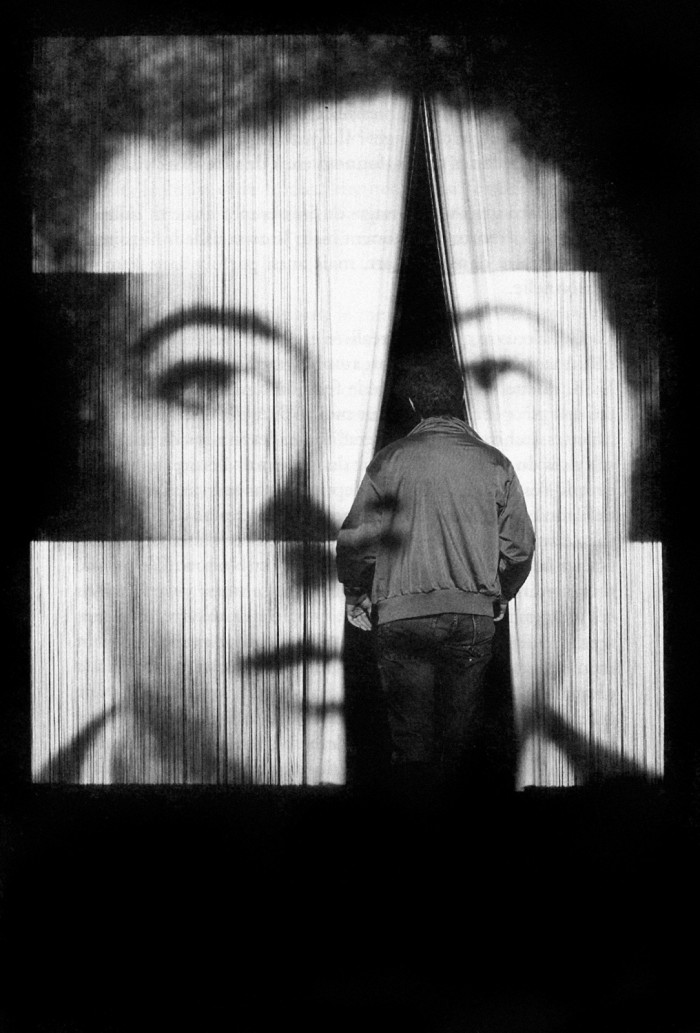

Я стараюсь делать искусство так, словно это жизнь. Чтобы люди могли говорить о моих работах так, как будто это нечто, что они знают. Поэтому я использую фотографии – у каждого ведь есть с ними связь. Если я показываю фотографию ребенка на пляже, у каждого есть фотография ребенка на пляже, пусть это другой ребенок и другой пляж. Мы знаем друг друга; мы работаем внутри некоего сообщества, где вы, я, они – все друг друга знают. Это искусство. У нас много общего. И я пытаюсь заставить вас сделать что-то с вашим прошлым – с тем, что в вас было. В своем искусстве я даю вам возможность лучше разглядеть то, что вы уже в каком-то смысле знаете.

Я видел посвященный вам документальный фильм, и первое, что вы там произнесли, была фраза «Я лжец».

Видите ли, в истину я не верю. Мне кажется, следует считать, что все, что происходит, так и должно происходить.

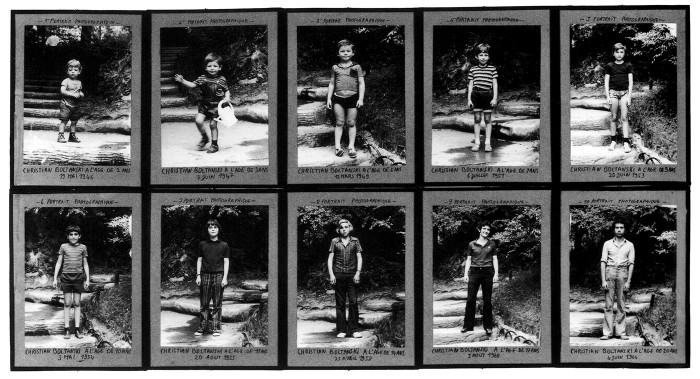

У меня была такая работа «Все мои фотопортреты», и там были фотографии детей, которые должны были представлять меня в разном возрасте. Эти снимки были сделаны в парке Монсури, все в одном месте и в одной позе. И под ними подписи: «Кристиан Болтански в возрасте восьми лет», дата, «Кристиан Болтански в возрасте десяти лет», дата. И так далее. Сам я фигурировал лишь на одном, последнем снимке, который тоже вводил в заблуждение, потому что был подписан «Кристиан Болтански в возрасте двадцати лет», а мне в тот момент было уже тридцать. Я хотел сказать, что Кристиан Болтански не есть что-то отдельное: он был всеми этими детьми. Каждый ребенок был Кристианом Болтански.

А еще у вас есть работа с 30стульями, и каждый стул сообщает, в чем смысл жизни. Почему бы просто не сказать, что никакого смысла вообще нет?

Но ведь именно это я и сказал. Жизнь – это фонтан.

Что? Фонтан?

Старый раввин лежит при смерти, и молодой раввин его спрашивает: «Скажите, в чем смысл жизни?» Старый раввин тихонько шепчет: «Жизнь – это фонтан». Молодой переспрашивает: «Что? Жизнь – фонтан?» Старый откликается последними словами: «А можеть быть, и не фонтан».

В своих работах вы постоянно говорите о смерти. О какой смерти идет речь? О гибели тела?

В искусстве вообще всего несколько тем: секс, поиски бога, борьба со смертью… И в борьбе со смертью есть нечто странное и очень важное для каждого. Когда-то умирание было чем-то таким, что происходило внутри самой жизни. Но для нашего общества характерно, что мы отказываемся стареть и умирать. Теперь мы стыдимся умирания. Мы хотим о нем забыть, забыть, что мы умираем. Смерть считается несчастным случаем. Но я думаю, что об этом важно говорить, потому что это единственное, в чем мы можем быть твердо уверены.

Я люблю жизнь, хотя уверен, что скоро умру. И лучше иметь возможность об этом говорить. Знаете, я поставил один очень странный эксперимент. Вам наверняка известен такой остров – Тасмания?

Да.

Так вот, мы заключили пари с одним тасманийцем, что вся моя жизнь в парижской студии снимается четырьмя камерами и пересылается на Тасманию, ему домой. А обитает он в таком бункере, в пещере. И любой может смотреть, как я живу, как я ничего не делаю, как разговариваю с кем-то, ем или сплю. Но при этом он не может прервать прямую трансляцию, чтобы, например, посмотреть записи, которые показались ему более интересными.

Этот человек, если можно так выразиться, купил мою память. Потому что ему, например, принадлежит то, что я делал шесть месяцев назад, хотя сам я этого не помню. Чем дольше я буду жить, тем больше моих воспоминаний у него окажется. В этом смысле он ничего не теряет. Это тысячи часов моей жизни.

И это пари будет длиться вплоть до моей смерти. Он будет видеть, как я становлюсь старше и как однажды уже не проснусь в своей студии. Он хочет видеть, как я умру, онлайн.

Интересно, как я продал это произведение искусства. Этот тасманиец – профессиональный игрок. Сначала было казино, а теперь еще и скачки – у него вся стена в экранах, на которых транслируются бега со всего мира, где он может делать ставки. И он накопил громадные деньги, потому что никогда не проигрывает. За мое произведение он платит не сразу, а ежемесячно вплоть до моей смерти. Все это длится уже три года, и ему нужно, чтобы я умер в течение восьми лет. Если это произойдет, он одержит победу и получит хорошие деньги. Если же я умру, скажем, лет через 12, то он проиграл. Но он мне сказал, что ни разу в своей жизни не проигрывал. А поскольку он никогда не проигрывает, то уже теперь хвастается, что одолел судьбу. А кто может такое сказать? Разве что черт. Вот так я играю с дьяволом и надеюсь одержать верх. Это как шахматы со смертью в «Седьмой печати». Но он думает, что я умру в течение оставшихся пяти лет. Может, он и прав. Мне 68 лет – вполне нормально, что я скоро умру. Однако важно то, что об этом можно говорить, потому что в обычной ситуации каждый скажет (шепчет): «Нет-нет, об этом говорить не будем!» О том, что придется умереть годика через четыре. Разумеется, моей победы тоже нельзя исключать. Если я выиграю, мне будут платить довольно приличные деньги, пока я действительно не умру.

Но в этом есть какое-то любование своей кончиной…

Был у меня такой проект «Умершие швейцарцы». Однажды мне рассказали о швейцарской газете Nouvelliste du Rhône, где вместе с некрологами публикуются фотографии усопших. Я начал с того, что собрал множество экземпляров этой газеты и вырезал фотографии умерших детей. Потом уже мой друг начал присылать мне фотографии из этой газеты– шестьдесят-семьдесят фото скончавшихся на этой неделе. И я уже стал с тревогой ждать того дня, когда увижу, кто скончался на этот раз. Да, это было связано с неким тайным, запретным удовольствием.

Сейчас у меня примерно десять тысяч умерших швейцарцев. Но в таком месте, как Швейцария, нет поводов для смерти: они все такие нейтральные, такие богатые, все у них стабильно… Но все же они умирают. Между прочим, за пределами Швейцарии уже само название «Умершие швейцарцы» вызывает смех: эти два слова никак не сочетаются. И у меня была работа «20 фотографий умерших швейцарцев». Но на самом деле умерших швейцарцев там было 18, двое были еще живы. Получилось, что я вру… Но если немного подождать, это станет правдой.

Вы задумывались о том, как хотели бы умереть лично вы?

Трудно сказать. Но если вы меня об этом спрашиваете, я отвечу: «Медленно». То есть лучше бы умереть от рака, чем от инфаркта. И хотя от инфаркта умереть легче, я тем не менее предпочел бы иметь время, потому что умирание – это все же часть жизни. Не хотелось бы это упустить. Но вообще я не знаю; может случиться, что в последний момент я подумаю: уж лучше бы от инфаркта.

Вы как-то сравнили свое искусство с медленным, основательным психоанализом. Означает ли это, что, создавая свои произведения, вы раскрываете нечто, прежде в вас сокрытое?

Я действительно думаю, что художник начинается с некой травмы; в моем случае это травма в большей степени историческая. Когда я был совсем маленьким, года три-четыре – как вы знаете, я родился в 1944 году,– все отцовские друзья еще совсем недавно прятались или вернулись из концлагерей, и я слышал, что они рассказывали. Это была травма.

Эти рассказы?

Да. Они говорили о том, что милейший человек способен убить своего соседа. Теперь и мне так кажется: каждый способен убить своего соседа. И ваш друг тоже может вас убить. Ребенку очень трудно это понять – как и то, что все очень хрупко. Сейчас вы вроде бы кто-то, но уже послезавтра вас не будет.

Мне нравится одна история. Режим Виши издал закон, запрещавший евреям держать кошек. У моих родителей был кот, и вот как-то раз соседи – которых они знали 20 лет! – пришли и сказали, что кота надо убить, тот, дескать, нагадил у них в квартире. И что если мои родители кота не убьют, они сообщат в полицию. И мои родители убили кота. Представьте!

Иосиф Бродский описывает фотографию, где на краю ямы на коленях стоят два крестьянских парня – это происходит где-то здесь, в Восточной Европе, – а за ними стоят два немецких офицера, направив пистолеты им в головы. И эти парни втягивают голову в плечи. Они, пишет Бродский, могут представить, что сейчас будет больно, но не способны вообразить, что это будет смерть. Когда речь заходит о холокосте, вам хватает воображения, чтобы охватить этот ужас?

Вы, безусловно, правы, на это мы не способны. И возможно, одна из причин – в том, что нет фотографий холокоста. Невозможно говорить о холокосте, потому что мы не знаем, что это. Но, как я уже говорил, в моей жизни это была не только историческая, но и психоаналитическая травма. Моя мать была христианкой, и она спасла моего отца, спрятав его в подполье. Он прожил там полтора года, хотя иногда, конечно, выходил наружу – я тому живое свидетельство! Но в этом – корень моего ощущения, что отец далеко, что у меня нет отца. В действительности же я родился через три дня после освобождения Парижа, и мы могли больше не прятаться, но главное, что он прятался и мать его сберегла, спасла. Это нечто противоположное нормальной семье, где отец защитник. Я действительно не знаю, сколько в той травме было от войны, сколько от матери, не желавшей никого от себя отпускать. У отца не было друзей, не было желаний, ничего не было… Он отстранился от жизни.

Фактически евреев из Западной Европы везли сюда, в Восточную Европу, и холокост творился по большей части здесь. Как вы относитесь к Восточной Европе?

Вам это может показаться странным, но, в отличие от реальной Франции, Восточная Европа для меня нереальна, это земля грез. Страна моих грез где-то посередине между Белым морем и Черным. Но в такой стране невозможно жить, туда не возвращаются – скорее, она существует как потерянный рай. Скажем, Польша в некотором роде уже моя земля; то, что мне нравится в Польше, это «крайняя печаль» – так про Польшу всегда говорит один мой польский друг. Но Польша уже Восток; для меня восточные земли начинаются еще в Германии. И я скорее воспринимаю себя как немецкого, а не французского художника.

Почему?

Потому что мой способ выражения не французский. Тогда как у немцев и у меня один и тот же нарратив. Французы совсем забыли историю, свой исторический нарратив. Это, разумеется, прошлое, каждый старается его забыть, но у моего поколения есть история, и это общий с немцами нарратив. И с поляками. И со всеми восточноевропейцами.

Как вам удается с этим бороться, с этой историей? Скажем, Пауля Целана этот нарратив и послевоенный антисемитизм потрясли настолько, что он просто бросился в Сену.

Я все-таки уже следующее поколение. Я знал одного режиссера из Камбоджи. Его каждую ночь мучали кошмары, потому что он все это пережил, когда ему было лет двенадцать-тринадцать. Я думаю, есть большая разница между рассказами про холокост и тем, что помнит его тело про Камбоджу.

Но что же в самом деле вытекает из этой исторической травмы? Вы как-то назвали холокост «разгромом разума», но это, простите, звучит банально.

Я все же знаю, что… В холокосте ужасно то, что убивать евреев казалось чем-то нормальным. Да и нацисты выглядели совершенно нормальными людьми. Я собрал фотографии нацистских времен. На них мы видим довольно милых людей, они любили детей, рождественскую елочку, Шуберта, но многие из них потом стали нацистами. Можно любить своего ребенка, но убить чужого. Утром вы целуете свое дитя, а после обеда убиваете чужое.

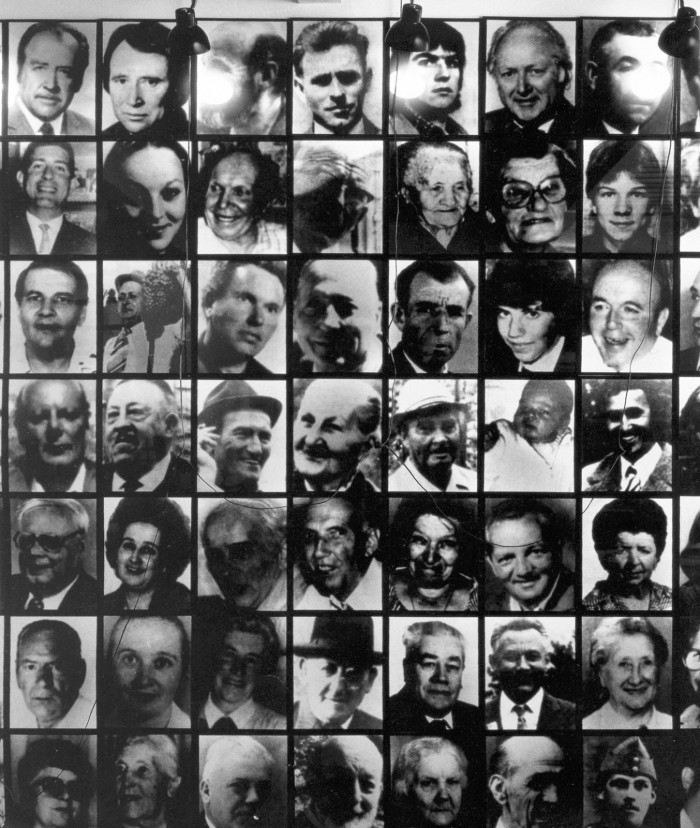

У меня была работа Menschlich. Фото тысячи трехсот человек, все уже умерли. Там были и нацисты, и испанские преступники, и жертвы, и неустановленные личности, и единственное, что о них можно сказать, – все они были людьми. Но при этом невозможно сказать, кто был хорошим, а кто плохим. Просто люди. И я верю, что один и тот же человек способен с утра спасти вам жизнь, а после обеда вас убить. Дело не в том, что люди плохи; может, процентов пять отказались бы делать то, чего от них ожидают. Но в большинстве своем люди не хороши и не плохи. Они действуют в данных обстоятельствах, и это нормально. Если бы чудовище чем-то отличалось от нас, с ним легче было бы что-то сделать. Но это мы. Это были мы.

Вы так легко употребляете это обобщение – «мы».

Если бы я вас сейчас убил…

Сейчас?

Да. Это не было бы хорошо, но это было бы нормально.

(Смеется.)

Да, убей я вас сейчас своими руками, у нас было бы что-то общее. Сейчас вы что-то из себя представляете, но если я вас убью, вы станете жутким телом в окровавленных простынях, просто объектом. Худшим было не то, что убивали, а то, что того, кого убивали, лишали возможности быть отдельным человеком.

Но ведь вы в своем искусстве как раз показываете не столько отдельное, сколько многое. Как в телефонной книге.

Да, но это один плюс один плюс один. И в той книге есть имена, а если ты кому-то даешь имя, это означает, что он некто, а не никто.

В Москве общество «Мемориал» устроило акцию, когда люди весь день напролет – каждый по десять минут – просто читали имена людей, убитых во время террора.

Да, имя есть у каждого. Поэтому я и работаю с сердцебиением – был кто-то, и это стучит именно его сердце. В Японии у меня есть работа, где собраны сердцебиения 48 тысяч людей. Многие из них уже умерли. Здесь еще бьются их сердца, но самих их уже нет. Если человек приезжает на этот остров и слышит, скажем, звук сердца своей матери, он ощущает не присутствие матери, а ее отсутствие. Стараясь кого-то сохранить, сохраняешь не его присутствие, а его отсутствие. Можно бороться со смертью, но все равно проиграешь.

Это очень странно: мы помним своего деда, а прадеда нам уже не вспомнить. Мы исчезаем так стремительно. Это один из важнейших вопросов моего искусства: каждый уникален, но, с другой стороны, мы исчезаем столь стремительно, что всего через два поколения о нас уже никто не вспомнит. Мы так важны, но при этом так хрупки.

О стихах Анны Ахматовой один ее знакомый сказал, что мог бы легко их переделать и получилось бы даже лучше. Мне тоже кажется, что ваши работы можно переделать и получится лучше оригиналов. Скажем, снова и снова эти горы одежды…

Детям они очень нравятся.

Но они не думают о холокосте.

Нет, они думают, что это ярко, интересно и весело. Время от времени кто-нибудь мне говорит: «Ваше искусство такое веселое, мне очень нравится». Искусство – штука открытая.

Но если каждый в искусстве видит, что ему взбредет в голову, можно ли в таком случае говорить, что он понимает ваше искусство?

Что есть искусство? Я не знаю. Искусство ставит вопросы и дарит эмоции.

Но по каким-то причинам все – ну, может быть, кроме детей, – понимают, что ваша одежда про холокост.

Одежда в моих работах появилась, чтобы создать отношения между одеждой, фотографией и телами умерших, которые когда-то существовали, а теперь уже нет. С поношенной одеждой интересно работать, потому что ее действительно кто-то носил, кто-то ее выбирал, любил, но жизнь в ней теперь уже умерла. Выставляя эту одежду, я вдыхаю в нее новую жизнь. Это как воскрешение.

Когда я готовил первую работу с одеждой, я – честно! – совсем не думал о холокосте. Это пришло мне в голову уже после; у названия «Канада» было два значения: и то, что работа создана в Канаде, и то, что в концентрационных лагерях заключенные называли Канадой место, куда стаскивали все отнятые у них вещи. До войны Канада считалась таким местом счастья и богатства, и в лагере это было место, куда стекались все богатства. Но это была относительно новая одежда, всем знакомая, так что отсылка к холокосту была опосредованной. И я всегда брал какую-нибудь футболку с современной надписью, чтобы показать, что эта одежда той эпохе не принадлежит.

Для инсталляций мне нужно очень много одежды, обычно я ее покупаю в Армии спасения или где-то еще. А в Японии поношенную одежду не купить, и мы дали объявление в прессе, после чего японцы стали присылать тонны одежды – каждое утро у музея лежали груды вещей. Нам сказали, что у японцев принято хранить одежду умерших близких, никто ее не выбрасывает и не продает. И вот теперь они отправили ее мне. Но так ведь не только у японцев – в других местах люди тоже не знают, что делать с вещами покойной матери или бабушки.

Обычно предполагается, что на выставке можно по этой одежде ходить, но мне не хотелось, чтобы японцы топтали вещи своих близких. Так возникла идея моста через эту одежду. Японцы говорили, что это очень японское искусство, и это, разумеется, было не о холокосте. Работа называлась «Озеро мертвых», как в дзене. Озеро, которое, если я правильно понимаю, души мертвых пересекают после смерти, чтобы освободиться от мира живых. Возможно, японским тут было как раз отношение к тому, что я пытался передать. С одной стороны, это какие-то объекты, и на Западе их обычно сохраняют. В Японии же передают не объекты, а знания. Сохранять надо не объект, сохранять надо знания. Дзен-сад каждый день создается заново. Дзен-храм перестраивается каждые десять лет. В моем искусстве тоже так.

Скажем, эта гора одежды. Она была показана в Париже, Милане, Нью-Йорке, Японии. Везде это были другие вещи, другое пространство, каждый раз мы все делали иначе. Это как музыкальная партитура: ее надо играть снова и снова, иначе ее не будет. Так и в моей работе: девяносто процентов моих творений уничтожаются сразу после выставки, но если я умру, их снова можно будет «сыграть». Когда объекта больше нет, важнее всего знать нарратив.

Один из моих следующих проектов будет в пустыне на севере Чили. Это самая сухая пустыня в мире. Там никто не может жить. И я хочу создать там произведение искусства.

Какое?

Еще не знаю. Но это будет вопросом. Там настолько сухо, что очень хорошо видно небо, звезды. И я могу задать вопрос небу. Мне нравится устанавливать перманентные работы, но очень-очень далеко. Мне нравится творить свою мифологию, творить нарративы. Как тот остров в Японии, наполненный сердцебиением умерших людей. Он стал в своем роде островом смерти. Это уже нарратив.

Но откуда мне знать, что он действительно где-то существует?

Есть такое место в Японии, где этот нарратив реализуется. Или вы можете приехать на Тасманию и посмотреть на мою студию и на меня.

Хорошо. Тогда у меня последний вопрос.

Что есть жизнь? (Смеется.)

Не совсем. Этот вопрос мой друг однажды задал Умберто Эко, и теперь мы его время от времени повторяем в своих интервью. Ничего особо оригинального. Что будет написано на вашей могиле?

Трудно сказать. Могу лишь сослаться на своего друга, на могиле которого написано: «Мне стало скучно».