Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

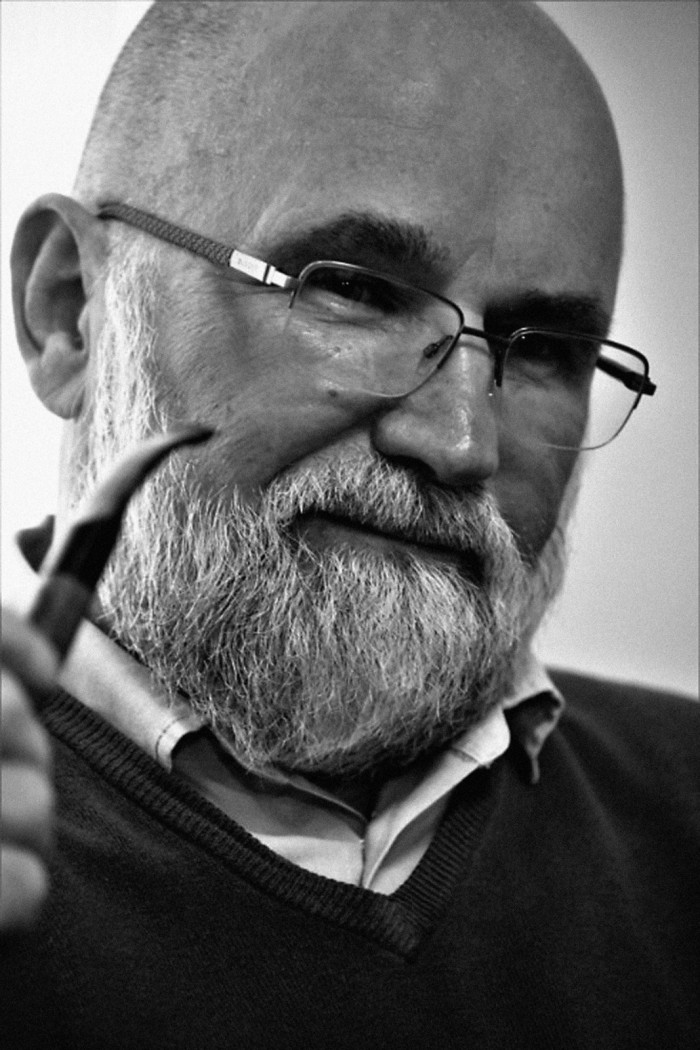

Римантас Кочюнас (род. 1953) развивает, наверное, не самое популярное направление психотерапии. Экзистенциализм сегодня если и не совсем исчез, то по крайней мере находится в тени других школ – главным образом когнитивно-поведенческой терапии и психоанализа. Тем не менее в Литве слава нашла профессора даже в таком далеком городишке, как Бирштонас. Кочюнас покинул столицу Литвы двадцать лет назад, оставив пост заведующего кафедрой клинической и организационной психологии Вильнюсского университета, и основал на берегу неспешного извилистого Немана собственный Институт гуманистической и экзистенциальной психологии (сокращенно HEPI).

С тех пор в институте прошли обучение сотни начинающих психотерапевтов, а открытие программ на русском привлекло лекторов и слушателей со всех концов русскоязычного мира. Отец-основатель хочет соединить Запад и Восток и много путешествует по России, повсюду распространяя свои методики. Заокеанские же знаменитости приезжают в HEPI читать лекции и вести семинары. Под мудрым оком Кочюнаса Бирштонас стал славен не только своими минеральными источниками, но и сам превратился в кладезь психологического образования.

Кочюнас однажды так охарактеризовал свое ремесло: душа лечит душу. Душевное спокойствие никому не помешает, особенно если учесть, что всех нас постоянно преследуют экзистенциальные тревоги, отделаться от которых порой сложнее, чем кажется.

Чего добился Арнис Ритупс, проведя несколько дней в этом буколическом уголке? Напугал кое-кого из местных, слоняясь по улицам в своей марокканской джелобе, но, кроме того, провел достаточно времени с учителем и уехал с прекрасным интервью в кармане. А если собеседники в ходе разговора пришли к более глубокому пониманию самих себя, почему читатель должен рассчитывать на меньшее?

Игнас Сташкевичюс

Почему-то нет табака. Обычно всегда есть запас!

Вы не следуете совету Франциска Ассизского «Никаких запасов»?

Нет. Мне до него далеко. (Смеется.)

Скажите, зачем и кому нужна психотерапия?

Проще ответить кому.

Тогда начинайте с более простого.

Разным людям, которые пришли к выводу, что сами не справляются с чем-то в своей жизни. Наверное, это относится и к вопросу «зачем». Друзья не могут помочь, сами они себе не могут помочь, жена или муж не может помочь. Для этого существует такая каста людей, психотерапевты, к которым можно прийти поговорить.

Но ведь почти пять тысяч лет люди обходились без этой касты. Неужели мы настолько ослабли и поглупели, что появилась необходимость в психотерапевтах?

Это хорошее предположение. Возможно, так и есть. Люди ослабли, стали более односторонними, одномерными, неспособными. Хотя кто знает? Может быть, если бы пятьсот лет тому назад были психотерапевты, человечество того времени было бы счаст-ливее.

Вы считаете, что психотерапевт делает человечество более счастливым?

Это слишком громко сказано. Я был бы более скромен. Психотерапевт может отдельных особей этого человечества сделать более удовлетворенными. А иногда, возможно, даже счастливыми.

Как вы думаете, две с половиной тысячи лет назад люди обходились без помощи или же кто-то в истории выполнял те функции, которые сейчас выполняют психотерапевты?

Я, признаться, серьезно об этом не думал, так что это чистой воды спекуляция, но, возможно, когда-то среди более состоятельных людей была более высокая философская образованность. Мне кажется, в философии есть много ответов на вопросы жизни. А возможно, люди были заняты чем-то более насущным, чем поиски каких-то решений или взгляд на свою душу. Были заняты выживанием, повседневностью и так далее. Но это тоже спекуляции. К сожалению, ничего более путного я на это ответить не могу.

Кажется, тут ключевое понятие – взгляд на свою душу. А душа – совсем не очевидное понятие. Как вы его понимаете? У каждого человека есть душа?

Смею сказать, что да.

Вспоминается эпизод из жизни Мераба Константиновича Мамардашвили, который около пивной лавки беседовал со своим другом о сознании и душе, и вдруг один пьяница, подслушавший разговор, начал кричать, что нет никакой души. Мераб на него посмотрел и говорит: «Вот у тебя и нету».

(Смеется.) Он, наверное, в тот момент был немножко зол. Я думаю, что в каждом человеке есть какой-то более или менее выраженный организационный принцип его психической жизни.

Это ваше первичное описание души?

Да. Организация психической жизни, психических процессов, в которых мы иногда можем так или иначе разобраться. Некоторым людям это вообще не интересно. Они просто живут, не задумываясь ни о душе, ни об организации. Но душа для меня ограничена человеком.

Хорошо. Чем ваше описание души отличается, например, от такой расплывчатой организации, как ООН?

Уверен, что большей организованностью. А также большим единообразием и меньшей крикливостью. Этого в организации достаточно, мне кажется. Если я о себе забочусь, то забочусь. А Организация Объединенных Наций иногда заботится, иногда прикидывается, что заботится, а иногда вообще непонятно что делает.

Вы все время о себе заботитесь?

Нет, но по крайней мере установка на заботу присутствует. Ну вот сейчас я курю, кофе пью. Наверное, можно усомниться, что это нужно моей душе. А может, и нужно.

Как кофе и табак проявляют заботу о душе, я не знаю, но ваше понятие души меня заинтересовало. Что эта организация вообще делает? Она куда-то движется?

Можно сказать, что к чему-то стремится. К каким-то целям, каким-то планам. Когда-то стремления было больше. Думаю, с возрастом его становится меньше, а спокойствия прибавляется. Иногда кажется, что никуда стремиться не надо. Но вообще всегда есть какое-то движение.

Если сочтете возможным, скажите, куда стремится ваша душа, когда она стремится?

(Вздыхает.) К чувству большей пол-ноты жизни. Если это что-то объясня-ет.

Это и объясняет, и ставит несколько новых вопросов. Но для этого требуется краткое предисловие. Скажите, вы психически здоровы?

Чаще кажется, что да. Но я не всегда так думаю.

По каким признакам вы определяете психическое здоровье?

Это сложный вопрос, и, наверное, любой ответ будет упрощением. Но если все-таки попробовать ответить, то психическое здоровье для меня означает наличие созвучия с окружающими людьми, близкими, миром. Когда я чувствую какую-то взаимосвязь. Иногда я этого не чувствую, иногда в голове появляется что-то, что отделяет меня от других людей. Какие-то идеи появляются, которые удивляют меня самого. Я, конечно, не считаю это патологией, но это уменьшает созвучие. И тогда вопрос здоровья становится более сложным, потому что, наверное, о каждом можно сказать, что он условно здоров, а условно – не очень.

Чем это обусловлено?

Наверное, тем, что созвучие очень субъективно. Мне самому кажется, что оно есть, а со стороны может казаться совсем по-другому. Каждый о себе судит субъективно. Конечно, существу-ют какие-то нормативы, какая-то об-щепринятая шкала и даже категория людей, которые знают, что они по этой шкале могут оценивать других...

Какая шкала? Какие нормативы? Откуда вы это взяли?

Ну, общественные нормы.

Боже упаси, это еще что такое?

Кстати, я вам расскажу об этой шкале. Вчера я встретил в Бирштонасе одного местного жителя, который сказал, что в городе появился какой-то ненормальный.

Псих? В ночной рубашке гуляет по городу?

Да. Я-то понял, что он имел в виду вас. (Смеется.) А он говорил, что какой-то странный человек ходит – то ли в платье, то ли в чем. Наверное, из больницы сбежал.

(Смеется.)

В его сознании вы не попадаете в норму. Однозначно. Вот вам и норма-тивы.

Но это его нормативы. Откуда вы взяли шкалу допустимого?

У меня же тоже есть свои нормативы. Правда, они сильно отличаются от его нормативов. Но в целом люди пытаются как-то согласовываться с общепринятым.

Вы тоже?

В определенной мере.

Когда вы описали здоровье как созвучие с людьми и окружающим миром, я вспомнил фразу Будды из Дхаммапады: «Стань островом, иначе поток жизни тебя унесет». В этом образе никакой взаимосвязи не подразумевается. Почему для вас важна именно взаимосвязь с окружающими?

Я согласен с этим высказыванием Будды. Однозначно. Это путь. Выход из толпы, из шкал, из нормативов. Но этот путь нужно выбрать, и его выбирают не так много людей. По сути дела, что этот путь означает? Он означает стремление к полной отвязанности от всего и всех, к перерезанию связей. Иначе ты будешь в лучшем случае полуостровом, а не островом. На данный момент я еще такого выбора не сделал.

Не могли бы вы раскрыть упомянутое вами понятие «полноты жизни»? Ведь на одном уровне можно рассуждать просто: «жив» или «не жив», без градаций. Откуда появляется возможность думать о жизни как о более или менее полной?

Я бы никогда не решился что-то подобное утверждать о другом человеке. Это очень субъективно. Это только сам человек может о себе сказать. А так приходит ко мне клиент и говорит: «Вы знаете, я не живу». Хотя вообще-то он сам пришел, он двигается, чего-то ищет. По крайней мере, ответа на этот вопрос. Мне он не кажется полностью мертвым. Но он себя так чувствует. И я должен серьезно отнестись к тому, как он себя чувствует. Я пытаюсь понять, что же он вкладывает в это состояние «нежизни». Поэтому со стороны сложно сказать. Я могу сказать о себе, что для меня полнота жизни – это когда я к чему-то двигаюсь. Когда нет чувства окаменения и стояния на месте. У меня в жизни такое бывало, и я чувствовал себя неживым.

Какой-то заколдованный круг получается. Когда я спросил, к чему стремится ваша душа, вы сказали, что к полноте жизни. А в чем проявляется полнота жизни? В стремлении к чему-то.

Полнота жизни – это когда я чувствую, что я с людьми, с которыми хочу находиться. Я занят тем, чем хотел бы заниматься. Когда мое занятие имеет определенный смысл для меня самого. Когда я работаю, думаю, отдыхаю или даже ничем не занимаюсь. Вот это для меня и является стремлением к полноте. Когда я в созвучии с тем, чего я хочу.

Бывают ситуации, когда вы не знаете, чего хотите?

Однозначно да.

Вы задумывались о том, что это говорит о структуре и организации вашей души и человеческой души вообще? Что она иногда в таком замутнении, что не знает, чего хочет?

Да. Это говорит о том, что душа способна погружаться в туман, во мрак, что в ней может появиться полнейший хаос. Душа на это способна.

Откуда у души такая способность к самозамутнению? Ведь она как бы является организационным принципом всего, что в вас происходит.

А можно встречный вопрос?

Безусловно.

Что вы считаете в этом мире совершенным?

Это зависит от того, насколько широко я воспринимаю «этот мир». Но совершенство существует только в умственной, идеальной сфере. А все, что ощущаемо, не может быть совершенным.

Это и есть ответ на вопрос, почему душа способна на замутнение и хаос. Потому что, как и все в реальности, она несовершенна.

Она попала в мир, который уже сам по себе несовершенен.

И поэтому не может быть совершенной, естественно.

Но есть же еще и такая особенность, как сознание. Как для вас соотносятся понятия «душа» и «сознание»?

Душа для меня – нечто первичное. То, что присутствует изначально как организующий принцип. Сознание для меня – некий свет, исходящий от этой души. Он может быть более или менее ярким, а может вообще отсутствовать.

Я помню, лет десять назад один психоаналитик и профессор философии мне очень ярко описал уникальную способность сознания обманывать и разрушать себя. И я впервые задумался: не странно ли, что этот якобы организационный принцип способен работать против самого себя? Ведь в природе подобные противоречия трудно найти.

Я бы это отнес не к сознанию, а к душе и ее манипулированию сознанием. Здесь сложно что-то однозначно сказать, потому что можно – по крайней мере, теоретически – смотреть и с другой стороны: а деструктивно ли это? Например, самоубийство. Мне оно кажется деструктивным. Но для человека, который принимает это решение в полном сознании, не замутненном алкоголем, наркотиками или еще чем-то, это выбор относительно возможности своей жизни. И ему это не кажется деструктивным.

Сознание самоубийцы может быть помрачено не алкоголем, а собственной глупостью.

Это опять же оценочное суждение. Но давайте я откажусь от понятия «полное сознание», чтобы не попадать в ловушку так называемой полноты. То же самое бывает, например, с каким-нибудь трудным психическим расстройством, которое мы считаем болезнью. Да, мне кажется, что человек болен. Может быть, ему даже психиатр поставил какой-то диагноз. Но вспомним замечательного шотландского психиатра Рональда Лэйнга. Он говорил, что та же шизофрения является вполне осмысленной реакцией человека на этот сумасшедший мир.

Не он ли говорил о шизофрении как о социальном явлении? Что общество может болеть шизофренией?

Да, он связывал это с обществом.

То есть общество настолько сумасшедшее, что единственный адекватный ответ – это личное сумасшествие?

Да.

Этот ход мысли как общая позиция наблюдения мне кажется не очень продуктивным.

Я бы тоже не стал подписываться под всем, что говорил и писал Лэйнг, но этим примером я хотел показать, как много зависит от позиции наблю-дателя.

Согласен. Но когда я говорил о саморазрушительности сознания, я имел в виду даже не самоубийство, а то, что сознание само себя по-разному наебывает, не позволяя жить в полноте. Откуда такой парадокс, не понятно.

Конечно, человеческое сознание способно на всякие ужасы, уничтожающие сами основания жизни. Казалось бы, откуда такое полное отсутствие благоразумия? Но на этот вопрос у меня ответа нет. Наверное, у сознания есть очень много разных интересов и предположений, и оно в них путается. Оно несовершенно и слабо.

Несколько месяцев назад один опытный человек в моем присутствии сказал: «Не еби себя, и никто тебя не наебет». А вот как научиться себя не обманывать, он не знал. У вас есть хоть какой-то намек на ответ?

Мне кажется – я даже уверен, – что полностью избавиться от этого невозможно. Опять же, из-за этой замечательной склонности сознания себя обманывать. То, что в наших силах, – это быть более внимательными, более честными с самими собой и неустанно задавать себе вопрос: «Что я сейчас делаю? Чем я занимаюсь?» Иногда вы не получите ответа. Но иногда увидите, что идете по какому-то непонятному пути, и задумаетесь о том, что у вас есть разные возможности, но вы выбираете ту, которая для вас приятнее или легче доступна. Думаю, что уменьшить способность к самообману вполне возможно.

Я думаю, что эта способность бесконечна. Уменьшить силу ее влияния на жизнь – вот этому бы научиться...

Да, это и есть одна из целей психотерапии. Часто бывает нужным показать клиентам, как именно они позволяют этому обману присутствовать в жизни.

Ваши примеры в традиционной фразеологии сводились бы к лени. Это лень души. Душа ленива.

(Смеется.) В каком-то смысле да. Конечно, легче впадать в самообман, чем быть внимательным.

Можно копнуть глубже, спросив, откуда возникает лень души. А там вари-антов не так уж много. Обычно в цепочке внутренних состояний, которые описываются и в буддизме, и в православной аскетике, лень так или иначе связана со страхом. У вас есть собственное мнение, откуда появляются лень и слабость души?

По сути дела, с ленивым человеком ничего страшного не может случиться. И с ленивым сознанием тоже. Оно просто скучает. Мне кажется, страх тут очень уместен. Двигаться вообще страшно и рискованно. Вы делаете шаг и этим же сразу порождаете некоторую неопределенность. Чаще всего вы точно не знаете, какие последствия будут у этого шага. Многим проще сидеть на месте и не трудоустраивать свое сознание и свою душу.

Но ведь у некоторых людей бывают эпизоды, когда появляются желание и сила вырваться из лени души. А некоторые в этой лени так и сгнивают. Откуда берутся сила и энергия жить в полной мере?

Может быть, иногда такое застывшее состояние, такая продолжающаяся лень может вызвать отвращение к самому себе.

И это доходит до предела?

Да. И помогает проснуться или начать просыпаться ото сна. А иногда это может быть связано с чем-то появившимся извне. Это все может быть источником решения, что хватит спать.

Лет двадцать назад я думал, что у меня есть общее представление о разных школах психотерапии. Сейчас я бросил эту затею. Их слишком много. Как в этот ландшафт вписывается экзистенциальная терапия?

Вы могли бы получить множество ответов от разных представителей экзистенциальной терапии, потому что ландшафт экзистенциальной терапии тоже многообразен. Может быть, не до такой степени, как психоанализ, история которого очень богата и длительна, но тем не менее. Чем мне симпатична экзистенциальная терапия и чем она отличается от других школ, так это лишением терапевта статуса знающего. Мне это кажется принципиально важным. Установка «я не знаю». Я ничего не могу сказать за клиента. У меня могут быть разные чувства, предположения, я могу ими делиться, но человеку придется искать самому. Это может происходить в моем присутствии, я могу помочь искать, исследовать. Это такая философская позиция.

Позиция философского незнания?

Да-да, философского незнания. И это сильно отличает ее от других школ психотерапии, в которых психотерапевты обязательно все знают и к ним обращаются как к знающим. И еще она сильно отличается тем, куда смотрит. Множество школ психотерапии разными способами ищут ответа в самом человеке. То есть в организации его души, в этом принципе, в разных механизмах и так далее. Вопрос ставится так: «Кто ты?» И оттуда все извлекается. Экзистенциальная терапия работает по-другому. Она ориентирована на жизнь как процесс. Здесь другой вопрос: «Как ты живешь, как ты строишь свою жизнь, чем занимаешься?» Весь этот широкий, разнообраз-ный контекст жизни, в котором возникают проблемы, – конечно, не без помощи того, что содержится в человеке, в его душе, – определяет очень многое. Экзистенциальная терапия занимается исследованием этих контекстов жизни. Как человек живет? Каким образом он зашел в тупик, выстраи-вая какие шаги и поступки? Наверное, поэтому она является наиболее философской школой психотерапии. Она ищет опору не в психологии. Психология, по сути дела, о человеке говорит очень мало.

О чем же говорит психология?

О разных процессах, внимании, чувствах и тому подобном. В психологии отсутствуют вопросы жизни. Вопросы любви, свободы, страданий. Но этими вопросами всегда занималась определенная часть философии. Экзистенциальная терапия в этом смысле черпает идеи и вдохновение из философии.

В частности, из экзистенциальной философии середины ХХ века?

В какой-то степени можно так сказать, но мне кажется, что все-таки шире. Там присутствует и античность. Древние греки, по сути, были психотерапевтической школой, потому что они говорили о том, как жить.

Безусловно. Именно об этом они в основном и говорили. Иногда доходили до крайностей. Например, Эпикур считал, что все построения физики и логики существуют только для того, чтобы человек был спокоен и мог получать удовольствие от жизни. Это, конечно, упрощение, но и оно имеет свою основу. И стоики тоже к этому стремились. Вся их физика – только для того, чтобы человек владел самим собой.

Ну да. А позиция скептиков – это вообще та же самая позиция, что у эк-зистенциального терапевта. Сомневаться в том, действительно ли это так. Спрашивать себя, есть ли у тебя какие-то аргументы в пользу этого.

Насколько я понимаю, один из признаваемых вами авторитетов экзистенциальной терапии, Эрнесто Спинелли, выделяет три основополагающих принципа экзистенциальной психотерапии: взаимосвязанность всего, неизбежность неопределенности и универсальность экзистенциальной тревоги. Про первые два пункта мы поговорим позже, но мне кажется, что третий пункт – полная хуйня.

Это почему же?

Такую белиберду обычно несут образованные западные люди, которые экстраполируют свою тревожность на весь человеческий род. И я считаю, что это хуйня. Или, мягче выражаясь, слабое предположение. Вы действительно думаете, что экзистенциальная тревога универсальна и все люди ее чувствуют?

Не то чтобы все люди чувствуют, но ее присутствие в жизни неизбежно.

Хорошо, тогда в чем она состоит? Что это такое?

Если очень просто, то она состоит в том, что мы время от времени испытываем напряжение. Мы постоянно теряем состояние покоя. Мы вообще достаточно редко в нем находимся. Мы постоянно в каком-то взбудораженном состоянии, в напряжении, в беспокойстве. Я бы скорее говорил о неизбежности. По-моему, Спинелли тоже говорит о неизбежности, а не о том, что все тревожны.

Он не говорит про универсальность?

Нет, он говорит, что у обычных людей нет способа от этого состояния избавиться. Этот вопрос возникает у многих клиентов: как прекратить тревожность? Как не тревожиться о чем-то? Иногда я даю такой пример. Говорю: «Напишите на бумаге, чего вы хотите». И человек, например, пишет: «Я хочу покоя». Я отвечаю: «Ну вот смотрите. Стоит вам вычеркнуть слова “я” и “хочу”, как останется только покой». О каком покое может быть речь, когда существует мое «я», которое постоянно чего-то хочет? В чем состоит просветление? В том, чтобы избавиться от всех привязанностей. То есть, по сути дела, устранить это «я», которое постоянно чего-то хочет. Тогда наступят вечный покой и блаженство. А пока есть человек, который хочет, покоя быть не может. В этом смысле состояние тревоги неизбежно.

О чем же эта тревога?

Сложность в том, что тревога никогда не бывает о чем-то. Она беспредметна. Это просто беспокойство. Для человека же ситуация беспредметности чего-либо невыносима. Человеку очень важно найти какой-то объект, какой-то предмет. Поэтому тревога в экзистенциальном понимании постоянно стремится стать страхом. Ведь страх уже всегда конкретно страх чего-то. У нас уйма всяких страхов, и родильным домом всех этих страхов является неизбежное состояние тревоги. Иногда мы этого вообще не замечаем. Иногда это становится заметным. Иногда оно просто парализует наши действия. Возьмите какой-нибудь приступ паники. Это же ужас! Когда неизвестно, почему страшно, неизвестно, откуда угроза, когда хочется бежать, нестись непонятно куда, потому что кажется, что сейчас сердце откажет и наступит смерть. Это высшие степени паники, которые трудно вынести.

То есть в каком-то смысле человек без страхов жить не может?

Да. Понимаете, если признать, что тревога неизбежна, то и страхи становятся неизбежными. Если бы я попросил вас сделать небольшой списочек ваших страхов, больших и маленьких, вы бы что, не нашли что написать? Уверен, что-нибудь обязательно бы нашлось.

Ну, у таких дураков, как я, много чего может найтись.

(Смеется.) Нет, в этом смысле вы обычный человек.

Но предположение, что жить в любом случае приходится в страхе, по-моему, человека унижает.

Слушайте, человека столько всего унижает! Я бы сказал, что это делает его вполне реальным существом. Реальным несовершенным существом, каким он и является.

Александр Моисеевич Пятигорский в статье «Страх из 2009 года» развивает мысль о том, что нет ничего более противного сознательной жизни, чем страх. Где страх, там отсутствует сознание.

Тут нужно смотреть на предпосылку такого утверждения. Мне думается, что предпосылкой является идеалистическое представление о сознании. В таком случае сознательность становится несовместимой со страхом. Мне кажется, что сознание бывает разным. Оно практически никогда не бывает чистым и прозрачным, поэтому я не вижу возможности так резко отделить сознание от страхов.

Но в страхе невозможно сознательно действовать.

Давайте я все это осложню.

Осложняйте.

Во-первых, страхи бывают разные: еле ощутимые, чуть-чуть переживаемые и вовсе не переживаемые, только на уровне знания. А есть страхи, которые захватывают большую территорию души, всего человека. Тогда действительно никакое сознательное действие невозможно и человек сам является страхом. Помню одну 23-летнюю девушку, которая пришла ко мне уже достаточно много лет тому назад. Врачи ей сказали, что ей осталось жить полгода. Я ее спросил, что самое главное, о чем мы могли бы поговорить. Она говорит: «Я – это сплошной страх». Причем животный страх. Тот страх, который всего лишает. Так вот, страхи бывают очень разными, и в этом смысле мы не можем говорить, что человек постоянно находится в страхе и поэтому лишен сознательной жизни. Наша сознательная жизнь всегда в чем-то ограничена. Поэтому я не вижу противоречий во взгляде на человека как на существо, которое всегда в страхе.

Какой страх больше всего вам ме-шает?

Меня больше всего волнует страх, что что-нибудь ужасное случится с моими самыми близкими людьми. Такая тревога присутствует постоянно. Иногда она приобретает вид ясной идеи, и тогда я действительно какое-то время бываю беспомощен, пока каким-то образом не восстановлю равновесие.

Равновесие вы возвращаете с помощью разговоров с самим собой?

Часто да. Можно говорить и с близкими. Тогда тоже страх уходит в сторону. Но с самим собой тоже можно на эту тему поговорить.

В одном из обсуждений упомянутого мною текста Александра Моисеевича приводился пример фобии змей. Если человек панически боится змей, никакая словесная работа его страх не уменьшает. Ни разговоры с собой, ни с близкими, ни с психотерапевтом.

Если человек будет говорить об этом страхе, вполне вероятно, что он только усилится. Я бы в таком случае про змей вообще не говорил. И про фобию тоже. Я уже услышал, что есть такая фобия, тут вроде бы на полу змей не видно и там, за холодильником, скорее всего, их тоже нет. Я бы говорил о тревогах этого человека. О его беспокойствах. Потому что страх является неким символом, концентри-рованным выражением тревожного состояния, причем постоянного тревожного состояния, которое находит выход именно в страхе. Иногда бывает, что мы говорим не о конкретном страхе, а о разных ситуациях, о жизни, об источниках тревоги, о том, как они усиливаются, где там очаги и тому подобное. И человек вдруг замечает, что страха как-то стало меньше. Я считаю, что тревога – это то, что находится под землей. Это корневая система. А страхи – то, что из этих корней вырастает. Например, в когнитивной, бихевиоральной терапии есть разные способы борьбы с тем, что находится на поверхности. Эти методы действительно способны успешно преодолеть какой-то страх. Но оказывается, что через некоторое время у человека появляется другой страх с другим названием. Потому что с корневой системой ничего не делали и что-то постоянно отрастает.

То есть целью правильной терапии было бы не избавиться от страха змей, например, а понять эту тревогу?

Да, понять. Не избавиться, а понять. Именно такие цели ставит экзистенциальная терапия.

Бывают ли успешные случаи, когда фобии пропадают после понимания своей основной тревоги?

Да. Совершенно однозначно могу утверждать. Не всегда, но такие случаи бывают.

Вернемся к предыдущим принципам экзистенциальной терапии – взаимосвязи всего и неизбежной неопределенности. Неопределенность в человеческой жизни присутствует. Но взаимосвязь всего – это для меня, по крайней мере сначала, не очевидное предположение. Вы можете раскрыть, что здесь имеется в виду и почему это важно?

А мне кажется, что это как раз самое очевидное. Кто будет спорить с тем, что в мире все со всем связано? В буддизме эта идея выражена ярче всего: каждый поступок имеет разные отзвуки, и это может вызвать какие-то другие поступки и так далее, и так далее. Это звучало и в античной философии. Но если вернуться к Спинелли и к экзистенциальной терапии, то под идеей взаимосвязанности имеется в виду то, что мы не можем понять человека отдельно, без всевозможных контекстов и отношений, в которых он существует. Никогда. Экзистенциальная терапия настаивает именно на этой контекстуальности. На том, что человека можно понять только в его отношениях с другими людьми и объектами мира, с миром в целом, с разными ситуациями и так далее. А раз мы можем понять себя и происходящее только в связи с чем-то другим, значит мы не можем определять себя изолированно. Значит, в нас всегда присутствует еще кто-то или что-то, и отсюда появляется неопределенность. И своего рода уни-версальность неопределенности. Сейчас в психотерапии – не только в эк-зистенциальной, но и в психоаналитической – есть модная школа интерсубъективного психоанализа, где утверждается, что чистой субъективности быть не может. Существует только интерсубъективность, потому что мы всегда находимся в контексте каких-то отношений и наша субъективность всегда перекрывается субъективностью кого-то еще. Мне кажется, это плодотворная идея.

Значит, если кто-то себя наблюдает вне отношений и контекстов, он впадает в иллюзию?

Однозначно. Он обманывает себя. Он думает, что может таким образом в себе разобраться, не учитывая всего того, что в него привносится, привязывается, притекает и утекает.

Говоря о процессе экзистенциальной психотерапии, вы в одном тексте обозначили три этапа: выявление желаний и намерений человека, подготовка к выбору или принятию реше-ния и затем уже переход к действию. Но ведь бывают случаи, когда люди не знают своих желаний и своих намерений. Не знают, чего хотят. Вот пришел к вам такой человек. Каковы ваши действия?

(Смеется.) Мы не сможем никуда продвинуться, пока не найдем хотя бы приблизительный и удовлетворяющий нас на данный момент ответ на вопрос, чего же человек хочет. Если ты не знаешь, чего хочешь в жизни, давай сузим хотя бы до нашей встречи. Вот ты пришел ко мне. Зачем ты пришел? Конечно, я могу тебя прогнать: не знаешь, чего хочешь, так иди и узнай. Но, скорее всего, я этого не сделаю. Будем искать какой-то смысл в том, что мы сидим друг напротив друга. Это очень странное занятие. Кстати, иногда человек даже вроде бы знает, чего хочет, но я его не понимаю. Мало того что он знает, я тоже должен понять, чего он хочет. И вот на то, чтобы найти этот мостик, иногда уходит достаточно много времени. Человек вроде бы пришел с надеждой, что мы тут все быстро сделаем, за два-три месяца, а я все еще не очень понимаю, чего он хочет. А еще бывает, немножко поскребешь его желания, и вдруг проясняется, что это вовсе не его желания. Он принес желание жены, мамы или еще кого-то, которое присвоил себе. И это совершенный ужас – заниматься таким желанием. Так вот, желание – крайне важный вопрос в начале терапии, поэтому ему уделяется очень много времени. И в процессе терапии возвращение к тому, чего человек хочет, не всегда возможно. Потому что желание как-то связано с ориентиром, с целью, куда нам двигаться. Пока этого нет, мы будем просто кружить туда-сюда.

Хорошо, допустим, что вы по ходу терапии выявили желание, которое не меняется день ото дня. Следующий этап – подготовка человека к принятию решения или совершению какого-то выбора. Почему делать выбор или принимать решение так трудно? Казалось бы, что тут такого – сделал выбор, повернул налево и пошел.

Иногда в терапии, да и в жизни тоже, узнать, чего ты хочешь в действительности, – это и есть конечный ответ, больше ничего и не надо. Теперь все понятно. Понятно, куда идти, что искать и так далее. Но не всегда так бывает. Иногда путь к желанному состоит из разных альтернатив, из разных возможных путей движения. Есть выбор, как двигаться к тому, что я хочу, и чем ради этого жертвовать. Появляется множество вопросов, на которых можно остановиться и застрять. И это бывает очень трудно. Потому что если я делаю какие-то шаги не в голове, а в жизни, я тем самым отменяю другие возможности. Иногда можно вернуться и попробовать по-другому, но иногда это уже потерянная возможность.

По-моему, дополнительная трудность принятия решения состоит в том, что любое решение принимается на фоне незнания. Когда ты принимаешь решение, ты не знаешь, что делаешь. Ты не можешь знать всех последствий этого решения.

Да, не можешь. И часто эти возможные последствия сильно пугают или напрягают. И это сковывает. Тут есть еще одна проблема. Мне очень понравилась метафора американского экзистенциального терапевта Ролло Мэя. Он говорил, что процесс принятия решения относительно каких-то жизненных вопросов можно сравнить с многоэтажным домом. На каж-дом этаже сидит какая-то команда, которая принимает решения. И эти команды между собой могут быть связаны, а могут быть и не связаны. На одном этаже принимается одно решение, на другом – другое. А иногда еще где-то в подвале принимается решение, которое совершенно противоречит тому, что принято на седьмом этаже.

Но это еще не шизофрения?

Нет-нет. Это естественная внутренняя противоречивость. Мы часто стал-киваемся с ситуацией, когда человек вроде бы решил, но двигаться не может. У него вроде есть решение, он уже сделал выбор, но все еще стоит на месте, как в беккетовском «В ожидании Годо»: «Пойдем, пойдем».

(Смеется.)

Наверное, к психотерапевтам попадают люди, которые как раз в этом затруднении запутались. Многие же действительно так и делают: увидели и пошли.

И это можно считать признаком здоровья – то, что человек легко принимает решения?

Это может быть и признаком простоты ситуации, и признаком отсутствия дальновидности. Разное может за этим скрываться. Ведь некоторые люди очень быстро все решают и делают, но результату рады отнюдь не всегда.

Что за сила позволяет сделать выбор или принять решение? Не понимая всех последствий, но понимая, что второй раз такой возможности не будет.

Не знаю, разные силы бывают. Иногда это сила глупости: когда человек не задумываясь принимает решение. Решил, пошел – и в яму. Иногда это сила желания. В желании очень много силы. Наверное, это и есть основное.

А сила желания связана с ясностью понимания, чего ты хочешь?

Да, с весом, со значимостью целей, которые человек ставит перед собой. И с ясностью видения этих целей.

То есть целеполагание – решающее звено в этой организации?

Мне кажется, да.

Но цели-то полагаются в том, чего нет. В смысле, в будущем.

Да, но, по сути дела, все, чего мы хотим, – в будущем. Будущее нас и ведет вперед.

Его нет. Как оно может вести, если его нет?

Достаточно предположения и веры, что оно будет. Если я сомневаюсь, что оно будет, естественно, моя сила желания слабеет. Отрежь человека от будущего, и ты получишь самую глубокую депрессию. Почему так трудно помочь человеку в депрессии? Потому что у него своеобразное отношение с прошедшим и с будущим. Прошедшее он видит исключительно через призму плохих ситуаций, мрачными глазами. Там нет ничего светлого. А в будущее вообще все окна закрыты. Помощь в депрессии может состоять только в том, чтобы прорубить какое-то окно. Хотя бы маленькое окошечко. Это очень трудно, и связь с будущим играет ключевую роль. Поэтому будущее, которого нет, в нашей жизни играет важную роль. Звучит парадоксально и странно, но тем не менее мы такие странные существа, что, полагаясь на то, чего нет, мы движемся вперед.

Простите за социологичность вопроса, но не думали ли вы о том, почему в последние десятилетия в западном обществе депрессия стала эпидемией? Ведь сейчас говорят об эпидемии депрессии, не сравнимой ни с каким другим временем, и успех индустрии антидепрессантов только подтверждает рас-пространенность этого феномена. Почему это происходит?

Я вижу несколько важных аспектов. Мне кажется, само понятие депрессии стало культовым словом нашего времени. Когда человек приходит ко мне и говорит, что у него депрессия – а это очень часто можно услышать на приеме, – я всегда исхожу из позиции незнания. Что это такое у вас? Как вы это можете описать? Как вы это переживаете? Зачастую оказывается, что люди называют депрессией все что угодно.

То есть вы эпидемию депрессии заменили бы эпидемией слова «депрессия»?

Да. Психиатры тоже к этому прикладывают руку, потому что они пишут диагноз «депрессия» в разных случаях. Просто для того, чтобы человеку стало лучше. Поэтому когда люди мне говорят, что психиатр им написал депрессию, я считаю, что это еще нужно проверить. И в некоторых случаях депрессию так и не обнаруживаю. Но еще мне кажется, что фармакологическая промышленность здесь является не следствием, а в определенном смысле причиной. Ведь там действительно большие деньги, и я думаю, что именно оттуда идет проблематизация человеческой жизни: и это проблема, и это проблема. Тревога – это, конечно, ужасная проблема. Депрессия, конечно, тоже. Вам поможет вот эта таблетка. Меня можно обвинить в параноидальности, но об этом много пишут, особенно в США. Но, наверное, самый социологичный аспект, как вы говорите, заключается в том, что мы живем во время... Я, правда, не жил в другое время, поэтому, наверное, было бы неправильно утверждать наверняка, но в наше время будущее не кажется светлым. Оно наполнено разными катастрофическими страхами. Экологическими, политическими. Все это вызывает беспокойство. Будущее перестает быть надежным, хорошим местом проецирования себя, своей жизни. И это, наверное, тоже придает мрачности в актуальном состоянии.

Вернемся к третьему этапу психотерапевтического процесса, который уже дело клиента, если я правильно понимаю. Претворение решения в жизнь. Терапевт помог принять решение, а сейчас приходится его осуществлять. Наверное, в каких-то ситуациях с этим нет проблем. А в других, более сложных бывают. Почему это сложно? Что мешает осуществить уже принятое решение?

Принять решение очень важно. Но это внутреннее действие. А внешнее действие похоже на то, как я принимаю решение искупаться. Я сижу на берегу озера, оно спокойное и тихое. А я уже с решением. Когда я бухнусь в озеро, пойдут брызги, волны, и эта тишь будет нарушена. В жизни то же самое. Как только я начинаю что-то осуществлять, поднимаются волны. Одного немножко задел, другого задел, наступил на чьи-то интересы. И так все время. Я выхожу из себя и вступаю в жизнь, где я уже не один. Появляется много рисков, поэтому эффективность терапии проверяется действием. Удачно ли действие? Приводит ли оно к тому, о чем мы так много рассуждали и говорили? Поэтому в психотерапии мы часто видим, что люди все решили, выбрали, а действий не предпринимают. Как иногда говорят: «Я поняла, почему мне надо разводиться. Поняла, что с этим ужасным насильником жить не могу. Когда-нибудь я это сделаю». И продолжает жить так же, как жила. Люди в жизни часто так и останавливаются на стадии решения.

Но где же найти силы для претворения решения в действие?

Я нередко исхожу из принципа: если вы чего-то не делаете, значит недостаточно хотите. Или вам недостаточно плохо. Вы еще не упали на дно колодца. Падайте дальше – что тут сказать.

Одно из понятий, которое меня задело в выкладках экзистенциальной терапии, – это понятие свободы. Я хотел к этому придраться, спросив вас, в каком смысле вы – автор своей жизни.

Прежде всего в той мере, в какой я сам определяю свой выбор в той или иной ситуации. Сказать, что я полностью определяю свой выбор, я, скорее всего, не смог бы. В этом смысле я обладаю только определенной степенью свободы. Экзистенциальная терапия говорит не о свободе как таковой, а о свободе в ситуации. Эта свобода состоит из учета возможностей и знакомства с ограничениями, заключенными в ситуации или во мне самом. Без этого сочетания свобода не является свободой. Я не обладаю тотальной, абсолютной свободой, а только свободой в ситуации. Нельзя сказать, что я свободен везде одинаково.

Насколько я понимаю, в вашем понимании терапевтического процесса и будущее, и прошлое значимы, поскольку они происходят здесь и сейчас. Это так?

Да.

В чем значимость приведения себя в «здесь и сейчас»?

«Здесь и сейчас» представляет собой самый непосредственный ситуативный момент. В этом смысле экзистенциальная терапия берет за основу идею Гуссерля о том, что реально только настоящее, а прошлое и будущее являются разными аспектами настоящего. В экзистенциальной терапии эта идея сильно звучит, и мне кажется, она плодотворна. Потому что когда мы говорим о каких-то воспоминаниях или травмах, мы же их не воспроизводим такими, какие они были. Мы их воспроизводим сейчас, с теперешними акцентами. Более того, нам недоступно прошлое. Я не могу вернуться ни в одну из частей своего прошлого. Нам доступно то прошлое, которое соответствует потребностям настоящего. В этом смысле настоящее – хозяин прошлого. В настоящем мы это прошлое можем трансформировать. Что касается будущего, я хочу и мечтаю сейчас, в настоящем. Исходя из этого экзистенциальная терапия занимается тем настоящим, в котором можно иначе увидеть будущее или изменить прошлое. И в разговоре важно это измерение настоящего не терять, чтобы не создалась иллюзия, что мы по-настоящему вспоминаем что-то из прошлого.

Аристотель говорит, что даже боги не могут изменить прошлое, а экзистенциальный психотерапевт утверждает, что может, потому что прошлое присутствует только как сознательное содержание в настоящем?

Может-то он может, но он ничего не может сделать с реальным прошлым событием. Он может только менять картинку прошлого в сознании. Вот клиент вспоминает какую-то обиду в прошлом, плачет. Но те ли это слезы, которые были тогда? Однозначно нет. Может, в тот момент слез вообще не было. А сейчас есть, и с этими слезами мы можем что-то делать. Это в определенной степени возможно, когда меняется картинка события в нынешнем сознании. В смысле картинок, видения, переживания, а не в смысле предметности самого события.

Вы в некоторых контекстах говорили, что вы буддист.

Плохой. (Смеется.) Плохой буддист.

Чем буддизм вам помог в занятиях экзистенциальной психотерапией?

Продолжает помогать, могу сказать однозначно. Благодаря практикам, которыми я занимался, я умею быть спокойным в разных ситуациях. Быть в большем контакте с собой. Быть в равновесии. Я вижу очень много общего в мировоззренческом смысле между экзистенциальной терапией и тем, о чем говорит буддистская философия. Само представление о взаимосвязанности, о мире, о том, от чего человек мучается и от чего страдает. Понятно, что психотерапине может предлагать тех путей освобождения, которые пред-лагают разные школы буддизма. Для этого человек должен этот путь выбрать не частично, а полностью. Психотерапевт предлагает упрощенные варианты, которые помогают в жизни. Но для меня буддизм важен и мировоззренчески как для человека. Правда, я такой ленивый буддист.

У вас недостаточно желания в этом направлении?

Скорее, я отдаю первенство чему-то другому.

Чему?

Своим земным, поверхностным, по сравнению с буддистскими практиками, занятиям психотерапией.

Импульс тот же самый, что в буддистской практике, но намного жиже?

Гораздо жиже, гораздо.

Так зачем же заниматься чем-то разбавленным, если можно стремиться к полноте жизни?

Чем старше я становлюсь, тем чаще задаю себе этот вопрос. Но удовлетворительного ответа, почему я та-кой дурак, пока не нахожу.

(Смеется.) Это замечательно.

Вы что-нибудь поняли в жизни?

(Долго думает.) Пока я все еще живу, с уверенностью сказать, что я что-то понял, не могу. Скорее, это какие-то половинки, трети того, что я понял, недопонял, к чему все еще двигаюсь, к чему забыл двигаться.

В одном из интервью вы сказали, что все, кто живет, больны жизнью. Расшифруйте для таких, как я, что значит быть больным жизнью?

Это значит чаще чувствовать дискомфорт, чем комфорт. Чаще страдать, чем быть в блаженстве. Это и есть жизнь, в жизни это в большей мере присутствует. Если быть в контакте с этим, то скучно не будет.

Не было бы уместнее сказать, что жизнь – болезнь?

Я бы не взялся так утверждать. Это скорее болезнь в переносном смысле. В смысле некоторого несовершенства. Это значит быть в этом несовершенстве, понимать это несовершенство. Быть согласным с этим несовершенством.

В чем смысл?

Чего?

Быть в несовершенстве.

Ну а какой тут смысл? Это даже не о смысле речь, а о согласии с тем, что есть.

Мой дорогой друг просил, чтобы я при случае задавал своим собеседникам вопрос о смысле жизни. В чем смысл жизни?

(Смеется.) В экзистенциальной терапии есть два взгляда. Есть замечательный Виктор Франкл, которого я очень люблю и который в каком-то смысле был моим учителем. Он верил, что смысл, безусловно, существует, примерно как идея Платона. Просто нам нужно где-то его обнаружить, в каком-то углу. Надо искать. Мне, наверное, такой веры недостает, но у меня достаточно веры в то, что если я захочу, то смогу смысл создать. Придать чему-то смысл. Это и есть второй взгляд – что вообще-то все это херня и никакого смысла нет. Но есть постоянная необходимость его создавать, конструировать, потому что без этого невозможно жить. Этим мы и заняты.

Совершенна ли смерть по сравнению с несовершенством жизни?

Не знаю. Мне кажется, что смерть – это часть жизни, а не что-то отдельное. В этом смысле она тоже несовершенна.

Чем занятие психотерапией помогло вам на пути самопознания?

И помогло, и помогает. Вообще-то быть с другим человеком, говорить о его жизни – это всегда значит немножко говорить и о своей жизни. О том, что было, и о том, что может быть. Увидеть разные закоулки, разные щели. Все, что в жизни есть. Это, по сути дела, такой нескончаемый подарок, я бы сказал.

Нескончаемый подарок?

Да. Ты обогащаешься чужими жизнями, при этом даже зарабатывая, что, вообще-то, может казаться возмутительным. Где еще можно соприкоснуться со столькими историями чужих жизней и быть обогащенным чужим опытом? В этом смысле это невероятная профессия.

Вам платят за самопознание. (Смеется.)

Да, но думаю, часто не знают об этом. И это хорошо.

Благодарю.

Спасибо. Это тоже в некотором смысле был процесс самопознания.