Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

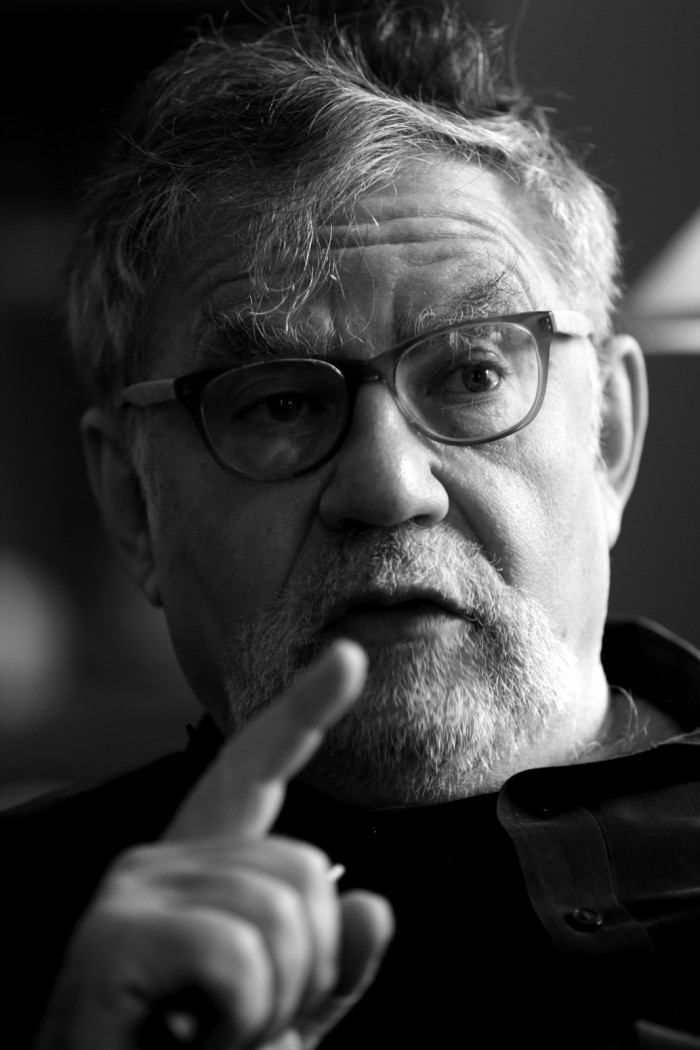

Гражданин Италии Джозеф Галеви Горовиц Вейлер (род. 1951) появился на свет в Южной Африке. Его родители, евреи из Восточной Европы, уехали в Палестину еще до основания государства Израиль. Отец Вейлера вырос в Риге, учился в Рижской немецкой гимназии и, как рассказывает сам Вейлер, дружил с Исайей Берлиным. Бывший президент Европейского университета-института во Флоренции, почетный доктор и почетный профессор нескольких десятков других университетов, Вейлер в настоящее время является профессором Школы права Жана Монне Нью-Йоркского университета и старшим исследователем Центра европейских исследований Минды де Гунзбург в Гарварде.

Академические интересы Джозефа Вейлера связаны с международным и европейским правом, его работы посвящены вопросам конституционного права и европейской политики, в особенности влиянию христианства и христианской традиции на европейскую интеграцию. Эту тему профессор раскрыл на практике, когда Европейский суд по правам человека рассматривал дело «Лаутси против Италии», в рамках которого истица возражала против размещения распятий в итальянских школах. Вейлер взялся представлять Италию в Большой палате Европейского суда по правам человека после того, как итальянское государство проиграло суд первой инстанции. Вейлер убедил суд в том, что Европа представляет собой совокупность народов, которых объединяют плюрализм и уважение к различиям, а не навязанное уравнивание.

Для Джозефа Вейлера нет табуированных тем (он согласен с Дональдом Туском, что для тех, кто продвигал брекзит, не имея ни малейшего понятия о том, как его осуществить, уготовано особое место в аду). Право высказывать критические суждения Вейлер готов защищать в суде. Важность суда в иудео-христианской традиции он подчеркивает, сравнивая случаи Иисуса и Сократа. В двух совершенно разных судебных процессах Вейлер обнаруживает удивительную общность: ни Иисус, ни Сократ не возражали против юрисдикции суда, полномочий суда решать их судьбу. Приговор не лишил голоса их идеи. Как раз наоборот – осудив, суд наделил их бессмертием и укрепил основы современной Европы.

Лаурис Лиепа

Не знаю, заметили ли вы, но в последнее время Макрон стал часто рассуждать о «душе Европы», и я понятия не имею, что он имеет в виду. Может быть, вы знаете, что такое душа Европы?

Я точно знаю, что о чем бы он ни говорил, ни о какой душе Европы он речи не ведет, потому что он по-прежнему придерживается материалистического понимания механизмов функционирования Европы: что ты добиваешься роста благосостояния и что если люди станут жить лучше, они будут довольны и так или иначе сохранят свою преданность Европе. Кризис 2008 года показал, что это всегда было ложью. Антиевропейский поворот имеет два направления: один – это евроскептицизм, и он уже стал мейнстримом. Но есть и второе направление – это восстание против принципов либеральной демократии. Мы начинаем слышать странные выражения вроде «нелиберальная демократия», однако недоверие к основам либеральной демократии зрело на протяжении последних 60–70 лет. И когда случился кризис 2008 года, люди возмутились, что безработица слишком высокая и распределение печенек нечестное; казалось бы, стоит только вернуться к полной занятости и подкорректировать схему распределения, и проблема будет решена. Но экономический кризис давно позади, а недовольство не только не исчезло, но даже выросло. Польша вообще не почувствовала на себе экономического кризиса, в плане экономики они очень хорошо справились. Так что когда Макрон приезжает и начинает говорить об укреплении банковского союза и поддержке ведущих европейских производителей, то это не то чтобы неважно – просто никак не соотносится с тем, что на самом деле движет людьми.

И какое место в этой материалистической картине занимает душа Европы?

Подождите, до этого я еще дойду. Я исхожу из того, что людям нужна осмысленная жизнь. Другими словами, наше время на этой земле сильно ограничено, и в глубине души всем хочется какого-то смысла. Под «смыслом» я имею в виду нечто выходящее за пределы удовлетворения корыстных интересов, заботы о себе, о ближайших родственниках и т.д. Смысл обычно ассоциируется с чем-то большим, чем я сам. Теперь, имея это в виду, подумаем о европейских ценностях. В чем состоят европейские ценности? Я просмотрел речи глав государств и правительств, которые они произносят в момент перехода председательства в Евросоюзе от одной страны к другой. Когда внутри какой-то страны происходит смена власти, новые политики выступают с программными речами – передавая президентство в ЕС, политики только и говорят, что о европейских ценностях.

Но разве это не «ду-ду-ду» – все эти разговоры о ценностях?

Нет, это не «ду-ду-ду» – под этим подразумевается всегда одно и то же, и это важные вещи: права человека, демократия, верховенство закона. Если речь идет о Германии, то это будет верховенство закона, права человека, демократия. Я называю эти принципы святой троицей, потому что, как и Святая Троица, они нераздельны. Не бывает демократии без прав человека и не бывает прав человека без верховенства закона. Поэтому когда г-н Орбан начинает рассуждать о «нелиберальной демократии», он говорит о чем угодно, только не о демократии, потому что он разделяет святую троицу. Но… В чем здесь «но»? Все это часть либерального проекта. Что нам дают фундаментальные права человека? Они гарантируют нам свободу, но они не говорят, что нам делать с этой свободой. Что делает демократия? Она задает устройство нашего самоуправления, но она не определяет содержательно, как нам это самоуправление осуществлять. То же самое верно и для верховенства закона. Что же нам делать с этой нашей свободой? Можно быть демократией, но при этом очень мерзкой демократией. Так вот, раньше, когда люди думали: «Я занимаюсь чем-то таким, что превосходит меня самого», это относилось главным образом к трем вещам: патриотизму – но мы устранили слово «патриотизм» из нашего политического словаря, и я понимаю почему: потому что оно напоминает нам о Гитлере, о Муссолини, о Франко…

Оно напоминает нам о Сэмюэле Джонсоне.

Оно напоминает нам о Сэмюэле Джонсоне! Разумеется, есть другой род патриотизма, отличный от фашистского. Фашистский патриотизм – это «индивид принадлежит государству». Республиканская демократия тоже завязана на патриотизм, но здесь как раз государство принадлежит индивиду: ты чувствуешь свою ответственность, ты определяешь образ правления, ты по-настоящему, осмысленно сопричастен политике и обществу. La République française, La Repubblica Italiana – не республиканские демократии, это шумпетерианские демократии: каждые четыре или пять лет проходят выборы, и если правительство нам не нравится, мы просто меняем его – так же, как мы меняем телефон или мобильного оператора.

Давайте поясним, как в таком случае выглядит республиканская демократия.

В республиканской демократии люди не просто… Демократия там осуществляется не только посредством голосования каждые четыре или пять лет – в республиканской демократии люди принимают активное участие в определении ее конкретных шагов. Это и есть республиканская демократия, в этом был ее первоначальный смысл, и в некотором роде там он и сохраняется.

Но ведь если подойти к вопросу исторически, то «республика» просто значит «не монархия». Именно в этом смысле это слово вошло в европейские конституции, никто тогда не думал о «республике» в смысле Цицерона.

Возможно, исторически это так и есть, но если посмотреть на относительно молодое государство, на старую конституцию, на американскую республиканскую традицию, то там «республика» вовсе не значит, что это просто не монархия. Там республика подразумевает активных граждан, которые понимают, что у них не только есть власть определять ее шаги, но и ответственность за то, что происходит. Теперь это исчезло, поэтому наши демократии и стали такими меркантильными, у нас все просто: правительство оказывает мне услуги, и если они мне не нравятся, я просто меняю правительство. Это шумпетерианская демократия, очень жидкая форма демократии, она не дает людям почувствовать, что это я делаю что-то прямо сейчас. И мне хотелось бы объяснить, почему патриотизм и национализм находят сейчас такой отклик. Потому что они наделяют жизнь смыслом, превосходящим каждого конкретного человека. Ты принадлежишь к какому-то народу – значит, у тебя есть история. Ты умираешь, но народ продолжает жить, ты участвуешь в чем-то большем, чем ты сам. Теперь народ и нация изгнаны из нашего политического словаря. Вторая ценность, от которой мы отказались, причем не просто отказались, а стали относиться к ней пренебрежительно, – это приверженность человека его идентичности. Стоит человеку сказать, что у него есть собственная идентичность и так далее, ему отвечают, что это атавизм. Мне бы хотелось показать, что идентичность обладает глубокой моральной ценностью – дело не просто в том, что это находит отклик в сердцах граждан, дело в том, что эту приверженность себе можно уважать. Приведу в качестве примера религиозную версию, но существуют и светские – религиозная просто нагляднее. Религия учит, что человек создан по образу и подобию божьему, и именно поэтому главная европейская ценность, закрепленная в декларациях о правах человека, это достоинство. «Достоинство человека неприкосновенно» – первая статья почти всех европейских конституций. В чем заключается это достоинство? Во-первых, в том, что все мы в самом фундаментальном смысле обладаем одинаковой ценностью. Другая сторона этого понятия достоинства – в том, что каждый из нас уникален. Среди миллиардов жителей Земли нет второго такого, как ты. Поэтому если кто-то придет и скажет, что ты такой же, как вот тот, – он посягает на твое достоинство. И я полагаю, что то же самое относится и к коллективной идентичности. То есть все государства, может, и равны и все такое, но я итальянец, а не француз, и в моей итальянскости есть нечто, что достойно сохранения и уважения, потому что оно мне близко. И если кто-то посягает на мою идентичность, то это посягательство на мое достоинство.

Помедленнее, пожалуйста. Вы сравниваете уникальность национальной идентичности с индивидуальной идентичностью, что кажется мне спорным, потому что все до одной нации, на мой взгляд, это искусственные конструкты, продукт ума, продукт воображения. На каком основании эти выдумки следует оберегать как нечто ценное?

А выдумка ли это? Изначально, может быть, да. Но посмотрите… Возьмем две нации, итальянцев и французов. Итальянский язык – не французский. Французская кухня – это вам не итальянская кухня. Французская музыка – не итальянская музыка. Это не выдумка, а реальные культурные факторы, которые привносят смысл в жизни людей, и с цивилизационной точки зрения мир стал богаче! И мне нравится искусственность этого конструкта. Почему? Потому что я не люблю органический национализм, ужасно не люблю этнический национализм, тогда как искусственный национализм означает, что у любого, независимо от крови, есть свой дом, есть что-то, про что можно сказать: «Это мое. Это то, что я есть». Пусть это лишь продукт воображения, но он представляет наполненную смыслом реальность – и в жизни отдельных людей, и с цивилизационной точки зрения. Но сейчас в этосе Европы это не уважают. Есть еще и третье – религия. Мы живем в эру секуляризации. Что мы потеряли из-за секуляризации? Из-за секуляризации мы потеряли вездесущий голос, вещающий в публичном пространстве каждое воскресенье. Люди ходили в церковь, и священник рассказывал им не об их правах, а об их обязанностях и долге. Сейчас ничего подобного в публичном поле не происходит. Приведу пример. В положении о гражданстве Евросоюза сказано, что граждане государств-участников являются гражданами Европейского союза и обладают такими-то правами и обязанностями, но если читать дальше, то никаких обязанностей вы там не найдете. На самом деле…

Только права?

Да! То есть мы живем в культуре, где есть права, но отсутствуют долг и обязанности. Но ведь долг и обязанности добавляют людям веса. Не требовать от людей никаких жертв, кроме налогов, значит относиться к ним как к детям. Итак, я упомянул три вещи, которые считаю ценностями: патриотизм – для меня это республиканский патриотизм, и это ценность; идентичность; долг и обязанности. Люди жаждут этого, потому что это наделяет их жизни смыслом. Найдется ли сегодня в Европе хоть один политик, который бы вышел и сказал, как Кеннеди в 60-м: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя; спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны»? Его немедленно отправили бы в отставку. И кто сейчас пришел на смену, чтобы удовлетворить эту почти онтологическую потребность? Орбан, Качиньский, Марин Ле Пен. Я отказываюсь верить в то, что миллионы европейцев внезапно превратились не то в фашистов, не то в идиотов. Я считаю, что на протяжении многих десятилетий мы говорили только о благоденствии и материализме. Я верю в либеральный проект от начала до конца – с человеческими правами, демократией, верховенством закона, – но ему недостает телоса, цели.

Давайте затронем в нашем разговоре одну мелочь, потому что она может оказаться значительной. Недавно на европейском уровне рассматривалось дело президента Банка Латвии, и, как я понял, это был первый пример того, как европейская институция отменяет решение местного органа власти, как будто у нее есть на это право. Ваш коллега Даниель Сарменто назвал это переходом через балтийский Рубикон: это первый прецедент, показывающий, что все правила игры в Европе могут поменяться. Когда мы с вами говорили об этом пару дней назад, вы сказали, что не понимаете, почему в Латвии так спокойно к этому отнеслись…

Ну, дайте время, но в данном случае мне придется высказаться как юристу. Правовой порядок Евросоюза предполагает превосходство европейских законов над национальными, и есть мно-гие десятки примеров, когда Европейский суд говорил: «Этот национальный закон несовместим с законами Евросоюза». Такое происходит сплошь и рядом – и с большими государствами, и с маленькими. Но раньше Европейский суд в таких случаях просто говорил: «Этот закон несовместим с законами Евросоюза», и потом национальным институциям нужно было его изменить, потому что это как раз их сфера ответственности, в этом их суверенное право. В данном случае Рубикон был пройден в том смысле, что Европейский суд по сути отменил латвийский закон. Прежде власти Евросоюза ничего подобного не делали. Как вы помните, самый успешный лозунг брекзита гласил «Вернем себе контроль», потому что людям казалось, что власть над ними захватил Брюссель. И такие судебные решения только усиливают подобные настроения – такое впечатление, что они могут аннулировать любой закон, как если бы они были национальным латвийским органом.

Но они отменили не закон, а решение.

Да, решение, но все же это было решение латвийского правительства. Они должны были сказать правительству Латвии, что это решение несовместимо с законами Евросоюза, а латвийское правительство бы им ответило: «Мы его поменяем, отменим или сделаем то, что сочтем нужным». Думаю, Латвии не надо спешить или разжигать конфликт по этому поводу, но какое-то решение должно быть принято. Например, если дело дойдет до Конституционного суда Латвии, где кто-то скажет: «Мы всецело принимаем то, что наши законы и решения должны соответствовать нашим европейским обязательствам, однако изменение этих решений – дело наших институций, и мы не можем принять то, что вы напрямую отменяете решение нашего правительства». Думаю, если бы Конституционный суд Латвии вынес такое решение, ему бы аплодировали многие конституционные суды в разных странах Европы. Могу вас заверить, что если бы Европейский суд отменил решение германского правительства, то немцы бы вежливо ответили: «Спасибо, но это зона нашей ответственности, а не вашей».

Для этого требуется определенная смелость и уверенность в себе, а они у нас в дефиците.

Да. Вы хотите сказать, что латышам недостает решимости, отваги и ответственности?

Ну я бы так не обобщал.

Мой отец вырос здесь, и он был человек чрезвычайно решительный и отважный. Почему бы латышам такими не быть?

Вы говорите о европейских законах, как будто бы само понятие закона было очевидно. Я помню, как мы с одним моим приятелем вели ожесточенный спор о том, что такое закон. Обсуждались две позиции: одна – что закон есть данность, ему можно либо подчиниться, либо нет; и вторая – что законы меняются, придумываются, отменяются и т.д. Размышляя об этих тезисах, я понял, что они опираются на два аспекта понятия закона, у которых разные интеллектуальные, традиционные, исторические основания, но при этом так или иначе понятие закона одно. В чем суть понятия закона, если она есть?

Если обратиться к самим основаниям, то там дилемма. В Эдеме бог провозглашает лишь один закон: нельзя вкушать запретный плод. Пусть это будет яблоко. И вот Ева приходит и съедает это яблоко – и, на мой взгляд, правильно делает. Сделав это, она утверждает нашу человечность. Теперь подумаем о наказании. Оно кажется совершенно непропорциональным. Если мой ребенок стащит печенье перед обедом, стану ли я выгонять его из дома навсегда? Мы привыкли думать, что наказание должно соответствовать тяжести преступления, а наказание человечеству и в самом деле совершенно несоразмерно преступлению Евы. Так и есть, несоразмерно. Но почему? Потому что в чем значимость запрета «Не ешь яблоко»? Во-первых, отметим, что из всех божьих тварей закон касался исключительно человека. Не львов, не обезьян, не слонов. И этот закон ограничивает нашу свободу – нам нельзя есть то, что иначе мы бы съели. Но на самом деле он дает нам свободу, потому что животные, если задуматься, рабы своей природы. Хотят есть – едят, хотят ебаться – ебутся, хотят спать – спят. Вся их жизнь предопределена их природой. Закон на первый взгляд ограничивает вашу свободу. Но на фундаментальном уровне он дает нам свободу, потому что высвобождает из рабского следования человеческой природе. То есть понятие закона как ограничения нашей порабощенности страстями, нашей природой, весьма фундаментально. И когда Адам и Ева съедают запретный плод, они в каком-то смысле отрицают, что закон – гарантия нашей свободы, что вне нас есть нечто большее, чем мы и наши желания. В этом отношении наказание действительно соответствует преступлению, потому что речь идет о человеческой сущности: отличительной чертой человека является то, что мы готовы принять существование норм, ограничивающих нашу свободу, потому что таким образом мы обретаем подлинную свободу. В этом, на мой взгляд, состоит фундаментальный смысл закона.

Я бы сказал, что это фундаментальный смысл закона в иудейской традиции. В иудейских священных текстах закон исходит не от человека, а от бога. Если же взять греческую традицию, то там закон понимается как человеческое изобретение. Мне кажется, что эти понятия фундаментально разные, но исторически они как-то срослись, и это порождает двусмысленность в понимании закона.

Пожалуй, я соглашусь… наполовину. Не уверен, что я согласен с одним из ваших утверждений.

Давайте с него и начнем.

Нет, я начну с той части, которую я, как мне кажется, принимаю.

(Смеется.) Воля ваша.

Итак, христианская традиция… Иисус очень убедителен, когда говорит: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Существуют ли нравственные основания не есть свинину или моллюсков? Это же бессмыслица. Если посмотреть на все ритуальные правила иудеев, кажется, что это нечто примитивное, что от этого надо отказаться и просто соблюдать нравственный закон. Но это глубокое непонимание духовной важности закона. Возьмем три главных элемента иудейских ритуальных правил: кашрут, шабат и сексуальную этику (не просто в смысле «Не прелюбодействуй» – ведь даже с женой 12 дней в месяц спать нельзя). Задумайтесь – это же как раз то, о чем я говорил: режим свободы. Какие три вещи влияют на нашу жизнь больше всего? Нам нужна еда, потом секс, потом карьера, то есть работа. И тут вступает иудейский закон: нельзя быть рабом этих трех вещей. Нельзя есть все, что хочется. Нельзя быть рабом своего дела, потому что есть суббота, когда о работе надо забыть. И даже свои сексуальные потребности надо уметь обуздывать. Так что в каком-то роде мы рабы этих трех ритуальных законов, а в каком-то мы свободны благодаря им. В этом смысле вы правы: иудейский закон гетерономен, а не автономен. Вы говорите, что это иудейское понятие закона. Может же иудаизм дать что-то цивилизации.

(Смеется.) Например, понятие закона.

Да, понятие закона, гарантирующего свободу. Не ту свободу, которая не дает людям убивать друг друга, а свободу внутреннюю. Я считаю, что иудаизм доказал, что если закон исходит только от человека, все это кончается национал-социализмом, Сталиным и Мао. А есть закон гетерономный, в основе которого – глубокое недоверие к человеческой природе: если дать человеку полную свободу, то он в итоге превратится в раба.

Кроме иудейского закона есть еще римское право, которое с некоторыми изменениями и преобразованиями до сих пор остается исходной точкой для светских государств Европы, – по крайней мере, как кодекс для некоего политического образования. Тогда как иудейский закон – по меньшей мере в том виде, в каком он описан в текстах, – никак не связан с областью политического.

Философы права часто спорят о римском кодексе. Одна традиция мысли предполагает, что римское право основано на естественном праве, и если так, то это очень близко к иудейскому понятию закона, потому что естественное право означает, что даже если сенат, консул, император хотят что-то сделать, кто-то может встать и сказать: «Это противоречит естественному праву, нельзя так поступать». Это очень похоже на иудейский принцип, что есть нечто помимо непосредственной воли людей. Другая традиция мысли считает римское право позитивным. Если это так, то вы правы – понятие закона двойственно. И иудейское понимание закона, весьма сходное с естественным правом, только одна сторона. Я считаю, что на протяжении всей истории правовой мысли не прекращается этот спор между гетерономной, или естественной, и позитивистской концепциями.

Тора как закон уникальна тем, что это не просто инструмент наказания, но и учение, нечто обладающее образовательной ценностью. Этот аспект закона другие культуры в меньшей степени способны…

Расскажу вам свое… Монотеистическая революция касалась не только монотеизма, когда вместо множества богов остался один, дело в том, что этот бог стал трансцендентным. Бог не камень, не дерево, не корова – он трансцендентен. Но если бы он был полностью трансцендентен, мы бы о нем ничего не знали и не могли бы его любить. Поэтому бог доступен нам трансцендентально – мы называем это имманентным присутствием бога или откровением. Мы знаем бога лишь в той мере, в какой он нам себя являет. Для иудеев бог проявляется в законе, поэтому этот закон такой подробный – есть даже предписание, какой башмак утром надевать первым. Поэтому для иудеев самая главная заповедь – изучай закон. Только так иудей может приблизиться к богу. Это благочестивое занятие, а не просто интеллектуальное. Так иудей связывается с богом – подобным образом в жизни христиан присутствует Иисус. Так что вы правы, Тора ценна в образовательном смысле, но это еще и благочестивое занятие.

Если это все правда, то не странно ли, что всевышний открылся только одному небольшому народу, оставив остальное человечество в темноте? Что за странный фаворитизм?

Это совершенно неправильное описание. Бог являет себя человечеству в три этапа. Сначала он открыл себя одному человеку – Аврааму. Это первый завет. Потом он явил себя одному народу. Почему он решил явить себя евреям через закон? Потому что закон, безусловно, обладает нравственным содержанием. А потом он не оставил человечество в темноте, а явил ему себя через Иисуса Христа – это свет во тьме.

Ну извините, все равно получается, что человечество тысячи лет пребывало в темноте.

27 поколений. Это не тысячи лет. Сначала он явил себя Аврааму…

Я понял, спасибо. Но как быть с теми, кто сейчас живет в Китае или в Индии? У них много богов, которые с ними разговаривают…

Давайте, прежде чем перейти к Китаю, поговорим об исламе.

Но ислам появился гораздо позже. А эти традиции столь же древние, как и иудейская.

Можно я вернусь к вашему первоначальному вопросу? Вы спросили, почему он выбрал один народ, а я сказал, что это не совсем так. Я думаю, тут скрыт глубокий смысл. Потому что одна из проблем всех этих религий в том, что они думают, будто есть только один путь. Так ведь? Есть только один путь к богу – мой. Поэтому, возможно, есть что-то очень глубокое в том, что бог по-разному являет себя разным народам и обществам. Христианам он говорит: «Идите, научите все народы». И они идут и учат – в основном на Западе, в Малой Азии и доходят до Сантьяго-де-Компостелы. А Востоком почему-то пренебрегают. И вот пятьсот лет спустя бог посылает пророка, чтобы нечто подобное произошло и на Востоке. Я не знаю, но в этом есть какой-то глубинный смысл. Иными словами, принцип такой: бог один, но почитать его можно по-разному. Это как демократия. Мы все верим в демократию, но строить ее можно по-разному. Я просто не знаком в достаточной мере с тем, как происходило божественное откровение в Китае. Но что касается мусульман, я бы рискнул сказать, что, может быть… Ведь время бога – это не наше время, это вообще не время. Пятьсот лет – это как запятая в истории чело-вечества.

Само понятие говорящего бога довольно необычно, потому что обычно боги общаются с людьми посредством действий. А этот бог какой-то очень разговорчивый. Для него слова – основной вид коммуникации. Почему?

Может, потому, что это близко человеческой природе. Если подумать, чем мы отличаемся от животных, то понятно, что у них гораздо более ограниченные коммуникативные возможности. Значит, если человек – общественное существо, реализующееся в коммуникации, стоит ли удивляться, что слово имеет центральное значение? Меня это не удивляет. Это соответствует нашей онтологии.

В основополагающих документах Европейского союза в качестве его источников указываются три традиции. Во-первых, иудео-христианская, во-вторых, афинская и, в-третьих, Французская революция. Поправьте меня, если это не так.

Поправлю. Первая попытка Европы вербально определить себя, свои корни, свой этос и телос – это проект конституции в начале 2000-х. Тогда были горячие дебаты вокруг преамбулы к европейской конституции, начинавшейся цитатой из Фукидида – то есть это греческая традиция – и потом ссылавшейся expressis verbis на Просвещение. Разумеется, нашлись те, кто хотел увидеть там отсылку к христианским корням Европы, но это было отвергнуто. При этом любой мыслящий человек понимает, что у европейской цивилизации два корня: афинская традиция, проходящая через Просвещение, Французскую революцию и т.д., и иерусалимская традиция, проходящая через Рим. Однако в проекте конституции нет отсылки к христианским корням. Почему афинскую ветвь взяли, а христианскую, иерусалимско-римскую отбросили? По политическим соображениям. Можно рассказать смешную историю?

Конечно!

Меня пригласили на званый обед, потому что я написал книжечку под названием «Христианская Европа», в которой говорил, что если упоминать Фукидида, то надо упоминать и христианские корни, потому что это два цивилизационных источника Европы. Есть такой замечательный автор – вы должны с ним поговорить – Реми Браг. Думаю, никто не знает интеллектуальной истории Европы лучше, чем Реми Браг. Он написал книгу «Европа, римский путь».

Я читал только одну его книгу – о понятии единства. Невероятная работа.

А самая знаменитая его книга – «Европа, римский путь». Она о становлении Европы, о том, как она заимствует и совмещает другие традиции. Так вот, я утверждал, что преамбула вообще не обязательна, но если уж она есть и вы упоминаете Афины, то надо упомянуть и христианскую традицию. За столом сидели премьер-министры, министры иностранных дел и Жискар д’Эстен, отец европейской конституции, которую так и не приняли. Он посмотрел на меня и сказал: «Профессор Вейлер, я выступал за то, чтобы упомянуть христианские корни, но вы знаете, что мы работаем на основе консенсуса, и в данном случае консенсус достигнут не был». Я ему ответил: «Monsieur le president, вы написали проект преамбулы. Вы могли упомянуть в нем христианские корни, и консенсуса, чтобы их исключить, тоже бы не было». Тогда он сказал: «Monsieur le professeur, vous êtes méchant»1.

(Смеется.) В обеих этих традициях есть суды, которые чрезвычайно важны для формирования Европы. Один – это суд над Сократом, второй – суд над Христом. Не могли бы вы развернуть понятие справедливости, как она понималась в суде над Сократом, а потом бы мы перешли к суду над Христом.

Думаю, они очень похожи. Разница только в том, что суд над Христом имел гораздо большие последствия для нашей цивилизации.

Я не согласен. Если суд над Сократом считать источником платоновской философии, то косвенное влияние сопоставимо.

Сопоставимо, не спорю. По сути они одинаково важны. Просто с точки зрения культурной преемственности суд над Христом имел более прямое влияние.

Давайте поговорим немного о суде над Сократом. Его обвиняли в том, что он придумывает новых богов и развращает юношей. Вы считаете эти обвинения справедливыми?

Если бы я был присяжным, я бы голосовал за его невиновность. Однако в данном случае нельзя сказать, что суд принял явно неправосудное решение. Имелись свидетельства, и их можно было истолковать в обе стороны. Важно то, что ни Иисус, ни Сократ не говорили на суде: «У вас нет прав судить меня. Я не верю в этот суд». Они оба принимают их, и мы сейчас принимаем – именно этим эти суды так важны. Позвольте мне объяснить. С этой точки зрения Иисус интереснее Сократа. Почему? Во-первых, Иисус – самый безнадежный обвиняемый, какого только можно представить. Первосвященник Каиафа говорит: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Иисус, с точки зрения тех, кто его судит, угрожает существованию целого народа. Ничего опаснее и представить нельзя. Они могли подослать кого-нибудь убить его в ночи – и сказке конец. Вместо этого они его судят. На Западе действует норма, что каким бы важным человеком ты ни был, ты должен предстать перед судом. Каким бы безнадежным ни было твое положение, ты имеешь право на суд. Ты достоин суда. Мы даем тебе возможность выступить в свою защиту и потом, хочется верить, принять справедливое решение. Поэтому для меня важность этих двух судов для понятия справедливости в том, что суд имел место.

Мне кажется, что эти два суда фундаментальны в двух разных смыслах. Суд над Сократом можно описать как отправную точку для возникновения философии как традиции мышления. Тогда как суд над Иисусом – как отправную точку для возникновения христианства. Без этого суда христианства – как мы его знаем – не было бы.

Вы совершенно правы. Но ведь вопрос был не в том, в чем важность суда, а в том, чем суд важен для нашего понимания справедливости.

Да, я немного забежал вперед. Юридические кодексы, которыми эти суды руководствовались, были очень разные, однако понятия справедливости, на которые они опирались, там сходные. Выводится ли понятие справедливости из действующего в данный момент юридического кодекса или все наоборот?

Юридический кодекс определяет все тонкости, процедурные требования, систему наказаний и т.д. При этом само понятие… Если посмотреть на все наши юридические системы, мы увидим странную вещь: на Западе, будь то Латвия, Испания или Уругвай, при всех процедурных различиях все признают: если нет суда, то нет и справедливости. Это значит, что есть нечто поверх разных юридических систем, т.е. юридическая система выражает понятие справедливости, а не конституирует его. Скажу вам интересную вещь. Где все это начинается – по крайней мере, в иудео-христианской традиции? Помните, бог является Аврааму и говорит, что разрушит Содом и Гоморру? А тот смотрит на него и отвечает: «А что если там есть сорок праведников?» И потом добавляет: «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» А на иврите в оригинале так сказано: «Судия всей земли обойдется без суда?»

В самом деле?

Да. Тут интересно, что идея справедливости и суда имеет центральное значение. Даже бог не может обойтись без суда.

Вы наверняка слышали, что есть пьеса о Холокосте, в которой евреи судят бога, допустившего все это. Если вы считаете, что справедливость выше бога, то его вполне можно судить.

И я знаю, как его защитить.

И как бы ему следовало защищаться в суде?

Я бы сказал: «Я вас создал. Начиная с Адама и Евы». Именно поэтому я говорил, что одобряю Еву, которая взяла яблоко. «Я дал вам способность различать добро и зло. Вы способны действовать нравственно и отвечать за свои поступки». В этом значимость первого описания творения. Книга Бытия, вплоть до глав об Аврааме, разъясняет, что значит быть человеком, и это прежде всего а) различать добро и зло и б) отвечать за свои поступки. Соответственно, бог продолжает: «Я вас создал и велел поступать справедливо. А если напортачите, то на меня не пеняйте, потому что за справедливость в этом мире отвечаете вы, а не я. Если бы за справедливость в мире отвечал я, вы бы не были людьми. Человек – это тот, кто способен выбрать между добром и злом. Вы создали общество, допустившее национал-социализм. Это ваша ответствен-ность, не моя». Вот что бы я сказал в защиту бога.

Давайте вернемся к суду над Иисусом. На протяжении сотен лет евреев обвиняли в том, что они убили Христа, хотя физически это сделали римляне. Тем не менее евреи приняли решение, на основе которого он был убит. Мне кажется, антисемитизм во многом связан с обвинением, что «евреи бога распяли». В ваших рассуждениях по этому вопросу, кажется, есть интересное разрешение этой проблемы. Не могли бы вы вкратце его объяснить?

Любой, кто откроет 13-ю главу Второзакония, прочтет там: «Восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо». В контексте Ветхого Завета «знамение и чудо» исходят от бога. А этот пророк скажет: «“Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им”… Чрез сие искушает вас Господь… Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь… а пророка того, или сновидца того, должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа». И вот появляется Иисус – отличный, привлекательный человек – и говорит: «Отступите от веры отцов. Вам нельзя есть какую-то пищу, а я говорю, что неважно, что есть. Вам нельзя собирать урожай в субботу – я могу его для вас собрать». Почему?

Потому что «Суббота для человека, а не человек для субботы»?

Это он так говорит. Но представьте, что кто-то вам скажет: «Я сын Иисуса». Что мы на это ответим? «Ты сумасшедший!» или «Ты богохульник!». Евреев учили верить, что бог трансцендентен, что он не существует в теле. А тут кто-то говорит: «Я сын божий, слово стало плотью». Разве это тот бог, в которого их учили верить? Нет. Как я уже говорил, нравится вам это или нет, «суббота для человека» или «суббота не для человека», но это навсегда, «закон вечен». А тут кто-то приходит и говорит: «Вечность – это сейчас. Можно прекращать». И что вы от них хотите? Йозеф Ратцингер, ставший папой Бенедиктом XVI, пишет в своей книге, что смертная казнь была неизбежна. А как они могли поступить иначе? Собственно, синедрион, высший иудейский орган, сделал в точности то, что велел господь: «Не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь». Поэтому они так и поступили. Когда Каиафа спрашивает Иисуса: «Ты ли Мессия, Сын Благословенного?», отбросим мессию: «Ты ли Сын Благословенного?» И Христос искренне и просто отвечает: «Я». И что им остается делать? Каиафа говорит: «Вы слышали богохульство: у Бога сыновей нет». Так что я считаю, что евреи ответственны за смерть Христа, потому что они сделали в точности то, что им велел бог.

Вы сказали: «Отбросим мессию». А давайте не будем. Давайте разберемся серьезно.

Единственная причина, по которой я его отбросил, в том, что если кто-то скажет: «Я мессия», за это не полагается смертная казнь. Если бы Иисус сказал только то, что он мессия, его бы отпустили. Но Иисус не обманывал. Он сказал, кто он и что это божий план. Бог являет себя евреям через закон, а язычникам через Иисуса Христа.

У меня есть одна небольшая проблема с вашей оригинальной интерпретацией. Если Иисус был следующим откровением бога, как вы говорите, почему же евреи не приняли его в качестве мессии?

На это у меня есть простой ответ. Бог сказал евреям: «Вот я такой. Трансцендентный. Единый. И вы будете почитать меня через мои законы». Он снова и снова повторяет: «Закон вечен», чукат олам. Теперь рассмотрим, как евреи видят Христа и христиане евреев. Если бы евреи отбросили заповеди, получилось бы, что бог капризничает, как какой-нибудь греческий бог, что он может в один прекрасный день сказать: «Да забудьте о моих заповедях! Я говорил, что они навсегда, а теперь передумал». И что же это за бог такой получается? И знаете, кто первым это понял? Павел. Посмотрите первую главу Послания к Галатам. В последней главе Евангелия от Матфея сказано: «Я с вами во все дни до скончания века». Никто не может прийти и сказать: «Я новый Иисус». И вот Павел едет к галатам и потом пишет им в первой же главе: «Вы чего?! Вы ж только что приняли Иисуса, но тут вдруг появился еще какой-то мужик, и вы об Иисусе сразу забыли?» И потом говорит точно то же самое: «Если даже Ангел с неба скажет вам не следовать за Христом, прокляните этого Ангела». Потому что иначе слова Христа, что он навсегда, не имеют смысла.

Можно я скажу кое-что о евреях? Как мне кажется, отвергнув Христа, они поступили, как должны были, потому что этого от них требуют заповеди Завета. Но я не согласен с евреями в том, что они отрицают подлинность Христа, что он имманентное выражение бога для язычников. И у христиан нет теологических оснований это отрицать, потому что тогда бы получилось, что бог капризничает: «Когда-то я сказал “навсегда”, а теперь передумал».

Вы как иудей все еще ждете прихода мессии?

Да, но у меня немного фарисейское к этому отношение: нам заповедано верить, что мессия придет. Всегда в будущем. Мессия, который уже пришел, это ложный мессия. Я должен верить, что он придет в будущем.

Тогда получается, что Иисус был ложным мессией.

Нет, для язычников он был не ложный. Он был искушение для евреев, потому что им было заповедано его отвергнуть. Потому что когда бог предлагает себя миру через Христа и его невероятно соблазнительную весть, евреи обнаруживают себя перед большим искушением отказаться от своего завета и пойти за новой манифестацией бога. Это испытание. Но они остались верны вечному завету, так же как христиане должны сохранить верность завету Христа, несмотря на все искушения.

Один из самых известных судебных процессов с вашим участием – защита права итальянцев держать в школьных классах распятие. Я слушал вашу речь в Большой палате Европейского суда по правам человека – она доступна в интернете. Опущу комплименты, хотя ваша речь меня весьма впечатлила. Как вы объясняете своим единоверцам-иудеям то, что вы выступили в защиту права держать в классах распятие?

Я получил пятьсот имейлов от разгневанных евреев, которые писали: «Как может сын раввина защищать право держать распятие в классе?» Хорошо хоть, я делал это бесплатно, а то бы сказали: «Полюбуйтесь-ка на этого еврея, он за деньги будет даже распятие оправдывать».

(Смеется.) Но вы бы не стали? За деньги?

Есть вещи поважнее денег. У меня есть два ответа на этот вопрос. Первый – полемический: в каждом классе в Израиле на двери висит мезуза. Поэтому всем евреям, которые мне написали, я отвечал: «Готовы ли снять все мезузы с дверей классов в Израиле? Если нет, то вы лицемеры и сказать мне вам нечего. Если вы готовы снять мезузы, нам есть о чем поговорить». Никто мне на это не ответил. Ни один.

Простите, а что такое мезуза?

Это такая маленькая штучка с маленьким свитком из Торы, которая висит у двери в каждом еврейском доме. А еще я получил пятьсот писем от христиан со словами: «Спасибо, что защищаете распятие». Им я ответил, что защищал не распятие, а право Италии решать, хотят они его или не хотят. Франция решила, что не хочет, это совершенно легитимно. А Италия – что хочет, и это тоже совершенно легитимно. Я защищал плюрализм в Европе в отношениях церкви и государства. Что я думаю о Европе? На индивидуальном уровне каждая страна должна уважать свободу религии и свободу от религии. Нельзя говорить: «Если ты не христианин, ты не можешь быть премьер-министром». Но можно ли представить Ирландию, в которой христианство не было бы частью национальной идентичности? Она сто-летиями билась с протестантской Британией. Можно ли представить Грецию, в которой бы православие не было частью национальной идентичности? Если государство уважает индивидуальную свободу религии и свободу от религии, глупо нападать на исторические символы нации.

Но простите, если вы защищаете право человека быть свободным от религии, то тогда присутствие распятия в государственной школе как-то непохоже на свободу от религии?

Да, и у меня по этому поводу есть шутка. Год или два спустя я оказался в итальянской больнице. У меня была отдельная палата, и над кроватью висело распятие. Я писал друзьям: «Это моя кара – когда я открываю глаза, я вынужден смотреть на распятие». Тут нет нейтральной позиции. Если только не требовать целовать распятие на коленях. А может, и с флагов кресты поудалять? Давайте скажем британцам, чтоб не пели «Боже, храни королеву». Скажем ирландцам, чтоб не изучали в школе конституцию, потому что там, в преамбуле, упомянута святая троица? Ерунда какая-то. Так что если ты во Франции, где распятия нет, надо учить детей уважать людей разных религий. А если ты в Италии, где распятие висит, надо учить детей уважать неверующих. Но не бывает нейтральной позиции. Жить без распятия не более нейтрально, чем жить с распятием, если водораздел в обществе проходит между верующими и неверующими.

А есть еще такие, кто говорит, что главный водораздел в обществе проходит между мужчиной и женщиной, а не между верующими и неверующими. Старухи говорят, что это главное различие.

Нет, я бы сказал, что когда речь заходит о религии… Возьмем основание Американской республики. Там все были верующими, только разными – протестантами, католиками, иудеями и т.д. В такой ситуации не иметь религиозного символа – нейтральная позиция, потому что не приходится выбирать между католиками и протестантами или евреями. Но если религиозный водораздел в обществе не между протестантами и католиками, а между верующими и неверующими, тогда никакой нейтральной позиции быть не может. Вот и все. Представим девочку из школы в Англии, у которой родители атеисты, и они не хотят, чтобы ее учили верить в бога. В этой школе, как и во многих других британских школах, раз в неделю поют государственный гимн, и вот родители говорят: «Мы не хотим, чтобы она пела “Боже, храни королеву”», а им отвечают, что если ребенок не поет «Боже, храни королеву», он не может посещать эту школу. Или говорят, что можно и не петь. Но если она не хочет петь «Боже, храни королеву», может ли она заставлять и всех других не петь? Является ли это религиозной свободой?

Плюрализм правовых систем в Европе или плюрализм в подходах к религии и ее отношениях с государством – нет ли тут внутренней проблемы для единства Европы? Множество приводит к разнонаправленному движению, и водораздел между странами может в какой-то момент оказаться разрушительным для проекта в целом.

С точностью до наоборот, потому что наша вера в европейское единство основана на единстве разнообразия. Это не американская модель, когда все сделано по одному лекалу. Это более совершенная форма толерантности, потому что мы учим своих детей: есть вопросы, по которым мы согласны, и тут компромиссов быть не может – свобода религии, свобода от религии, свобода самовыражения и прочие наши ценности, мы ведь общество, скрепленное ценностями. А по другим вопросам, даже очень важным, у нас есть богатая традиция плюрализма – даже по таким важным, как, например, отношения государства и церкви. В этом прелесть Европы. Она учит терпимости. Единство, о котором говорите вы, – это единство в ущерб терпимости, оно стоит на том, что есть только один путь, но не может быть, не должно быть одного пути, когда речь заходит о символах государства. Один путь уместен, когда мы говорим о недопустимости дискриминации на основании религиозной или нерелигиозной принадлежности. Почему люди с удовольствием переезжают в Англию, англиканскую страну? Потому что там плюралистическое, толерантное общество.

Вы считаете, что я говорю об определенно понятом единстве, а я исхожу из исторических примеров. Большинство надгосударственных структур идеологически гораздо более едины, чем Европа. Вы говорите, что в этом богатстве ее прелесть. А что если этой прелести будет недостаточно, чтобы она не распалась?

Я не рассматриваю Европу как Соединенные Штаты Европы. Европа совершенно о другом. Фундаментальный принцип европейской интеграции – это тесный союз народов Европы. Народов, а не народа! А если бы мы стали Соединенными Штатами Европы… Европа родилась из отказа от сумасшедшего национализма. В ней заложено отрицание того, что мы отказываемся от государства ради сверхгосударства. Поэтому подлинный телос Европы – это тесный союз между народами. Как нам жить вместе при всех наших различиях? Чтобы жить вместе, надо не уничтожать то, в чем мы непохожи, а принять это. Вот модель единства.

Проблема с этим экспериментом (а ЕС – это ведь эксперимент) в том, что он может просто не соответствовать природе человека. В природе человека племенные отношения, и как их не переодевай в одежды стоицизма или Просвещения, это сути не меняет.

А можно и по-другому это прочитать. Можно сказать, что, несмотря на огромные различия, эксперимент проходит весьма успешно. И именно поэтому мы слишком близко подошли к идее Соединенных Штатов Европы вместо союза разных народов. Может быть, как раз это людям и не нравится. Слишком много единства – это не европейский путь.

Одним из признаков процесса дезинтеграции является брекзит, хоть мы и не знаем, чем он закончится, – разве это не значит, что ЕС как эксперимент в долгосрочной перспективе не удался?

Во-первых, Британия всегда была исключением, и хотя я как европеец – а я гражданин Италии – считаю, что мы многое без нее потеряем, я все-таки уважаю британцев. Они проявили тот же дух, что позволил им в одиночку противостоять Германии. «Мы никогда не сдадимся» – это тот же дух. То есть Британия – исключение. Но есть и второе соображение, что из этого можно извлечь и другой урок. Какой лозунг больше всего привлек брекзитеров? «Вернем себе контроль». Я трижды участвовал в политических дебатах с Юргеном Хабермасом о европейской конституции. Я говорил: «Мы достигли такого этапа евроинтеграции, что это уже земля обетованная. Не нужна нам конституция». А он как раз высказывался в ее пользу. Так что британцы, возможно, выступают не против идеи евроинтеграции, а против того, как она проводится. Возможно, нам следует переосмыслить, как далеко мы хотим зайти с евроинтеграцией. Я считаю, что можно найти средний modus vivendi и, возможно, переосмыслить некоторые крупные проекты, предполагающие углубление единства. Ради чего?

Весной 2019 года пройдут выборы в Европарламент, и есть реальный шанс, что евроскептики разных стран и разных мастей смогут существенно повлиять на его будущее. Вы считаете это угрозой или здоровым освежением состава парламентариев?

У меня есть два не противоречащих друг другу соображения на этот счет. Первый: печальный факт о выборах в Европарламент состоит в том, что на выборы каждый раз приходит все меньше людей. В 2014 году была рекордно низкая явка – меньше 40%, а в отдельных странах меньше 30%. Это заявление о недоверии или неверии. Так что если в мае количество голосующих увеличится, для меня уже это будет важным позитивным знаком для европейской демократии, кто бы ни прошел в парламент. Теперь о евроскептиках. Нравится ли мне Орбан? Нет. Нравится ли мне Марин Ле Пен и ее риторика? Ненавижу. Но назвать их популистами и таким образом демонизировать – это самое простое. Повторяю: я отказываюсь верить, что миллионы европейцев внезапно превратились в идиотов и фашистов. Мы должны спросить себя: что побудило этих людей проголосовать за партии, которые не просто скептически настроены по отношению к ЕС, но и ставят под вопрос либеральную демократию? Нам тоже надо критически на себя взглянуть, и тут мы возвращаемся к тому, с чего началось это интервью. Эти партии пусть извращенно, но отвечают на глубокие онтологические запросы людей, и мы должны спросить себя: почему партии из мейнстрима оказались неспособны дать свой ответ? Ведь эти партии не обещают снизить безработицу – они ведут переоценку ценностей патриотизма, национальной идентичности, чувства долга и ответственности. Так почему об этом должна говорить Марин Ле Пен, а не христианские демократы или социал-демократы?

Вам никогда не казалась проблемой так называемая политкорректность? Вам не кажется, что это яд и гниль? Или вы считаете ее вполне цивилизованным инструментом сплочения общества?

В этом вопросе надо следовать за Аристотелем, Фомой Аквинским и Маймонидом. Другими словами, проблема политкорректности – если она становится избыточной, если борьба за правое дело приводит к тому, что людям затыкают рты и они боятся высказать свою точку зрения из страха общественного осуждения, особенно в эпоху интернета, когда тебя могут осудить, повесить и четвертовать раньше, чем ты успеешь рот открыть… Стоп, происходит немного другое. Я считаю, что когда политкорректность становится избыточной, она начинает разрушать саму себя и сбивает нас с пути. Я вижу это в научном сообществе. Во многих западных странах оно слишком однородно, а диапазон допустимых политических взглядов узковат. Все ограничено левоцентристской платформой, которую провозглашает Европейская конвенция по правам человека. Любому, кто захочет выйти за ее пределы, придется дорого за это заплатить.

Вы участвовали в судебном процессе, касающемся академических свобод. Вы защищали право журнала публиковать…

Мы опубликовали критическую рецензию на книгу. Ее автор написала мне, что это диффамация и надо убрать рецензию. Я прочитал книгу, прочитал рецензию и решил, что это критика, а не диффамация, и ответил автору, что не буду убирать рецензию, но позволю ей ответить и сказать все, что она считает нужным. Она отказалась и подала против меня иск о клевете во французский суд. Я пришел в суд и сказал: «Я не обязательно согласен с критикой этой книги, но мы не можем удалить некомплиментарную рецензию только потому, что автору она не понравилась». Было забавно, потому что французские судьи очень серьезно относятся к защите чести и достоинства. Когда мы вошли, мой адвокат прошептал мне в ухо, что в этом самом зале судили Эмиля Золя. Я тогда подумал: «Vive la différence!»2 (Оба смеются.) Но должен сказать, что это был образцовый процесс, моя вера во французское правосудие оказалась не напрасной. Меня оправдали. Но важно это в первую очередь потому, что теперь любой редактор журнала знает, что если он не уберет критическую рецензию из своего журнала, ему придется отвечать по иску о диффамации во Франции, а это нехорошо для интеллектуальной и научной жизни.

Принцип свободы самовыражения восходит, кажется, к греческому понятию parrhesia, которое значит, что каждый гражданин может высказать свое мнение. А есть ли аналогичные понятия в еврейских источниках?

В истории еврейской мысли нет. Но я в этом отношении американец. Другими словами, я придерживаюсь широкой трактовки свободы самовыражения. Например, я считаю нелепыми законы некоторых европейских стран об уголовной ответственности за отрицание Холокоста.

Почему?

Если французский профессор хочет написать книгу, в которой сказано, что Холокоста не было, пусть напишет и публично опозорится, но считать выражение этого мнения уголовным преступлением?! Сомневаюсь, что для этого нужен закон. Я сторонник широкой трактовки свободы самовыражения. К ней относится и свобода оскорблять других… В некоторых странах богохульство – это уголовное преступление. Не думаю, что богу хочется, чтобы его почитали только потому, что иначе будет штраф или тюрьма. На мой взгляд, право оскорблять бога подпадет под свободу самовыражения, даже если я осуждаю конкретного человека, который этим занимается.

Просвещение в чистом виде.

Да, в этом отношении я старомодный просвещенец.

А как это сочетается с необходимостью соблюдать иудейские правила?

А почему бы этому не сочетаться? Я против любого религиозного принуждения, в том числе со стороны иудеев. Скажем, если вы хотите заключить брак в Израиле, то сделать это может только раввин, священник или имам. На мой взгляд, это нарушение фундаментального права на брак и запрета на принуждение к религиозным практикам. Или закон запрещает работу общественного транспорта в субботу. А почему неверующие не могут поехать на автобусе на пляж, хотя это могут сделать богатые, у которых есть машины?

Ваш отец родился в Риге.

Он родился в Замосци, но поскольку по указу о черте оседлости если ты здесь не родился, то и жить не можешь, его привезли в Ригу в очень-очень раннем возрасте.

Занимает ли Рига как город, где вырос ваш отец, какое-то место в вашем умственном пейзаже?

Конечно, потому что, во-первых, откуда твои родители – это очень важно. А во-вторых, потому что я восхищен группой еврейских интеллектуалов, которые жили здесь в то время, такими как Йешаяху Лейбович, Беньямин Акцин и другими. Мой отец тоже принадлежал к этой группе. И в-третьих, потому что я узнал, что мой отец ходил в немецкую гимназию в Риге, и там действовало ограничение numerus clausus – не больше двух евреев, и мой отец всегда говорил мне, что это ужасно, что людей надо судить только исходя из личных качеств, а не по религии или национальности. Я всю жизнь думаю о numerus clausus в жизни моего отца, это очень на меня повлияло.

Где бы вы хотели умереть?

Я знаю, где я хочу быть похоронен. Где умереть – неважно.

И где вы хотите быть похороненным?

На Масличной горе. Там похоронены отец и мать, и я тоже хочу там.

Последний вопрос: самая важная вещь, которую вы поняли в жизни?

Самая важная вещь… Это зависит от того, в какой день недели вы меня об этом спросите.

Сегодня воскресенье.

Красота любви. Лучшие моменты моей жизни были связаны с чувством глубокой любви – к родителям, к детям, романтической любви… Нам все это достается обрывочно, но все равно это самое ценное.

Спасибо.

К вашим услугам. Надеюсь, я не буду выглядеть идиотом.

1Злой вы человек, господин профессор (фр.).

2Да здравствует различие! (фр.).