Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

– Володя, вот ты, как и многие неофициальные художники 60-х, не получил никакого формального художественного образования. И все же, кто на тебя оказывал влияние? Кто твои учителя?

– Трудно сказать. Мне ведь никто никогда не показывал, как и что надо делать. Я как бы все сам изобрел. Я коллекционировал фотографии, вместо обеда покупал цветные репродукции, потому что искусство очень любил. (Я уже тогда зарабатывал в издательстве «Искусство».)

– А когда ты написал свою первую картину?

– В 1957 году, ташистскую, акварелью. На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Парке культуры мне очень понравилась ташистская работа одного американского художника, написанная маслом. Я еще тогда ничего не понимал в живописи. Но на фестивале я познакомился с Василием Яковлевичем Ситниковым, и он мне ее объяснил. Потом я часто бывал у него дома на Лубянке, смотрел его работы.

– А когда ты начал писать свои пуантели?

– Пуантель я попробовал в 1958 году, после Вейсберга. Получилась очень красивая декоративная вещь. Не знаю, где она сейчас.

– Твои пуантели замечательные. Особенно мне нравится серия «Портрет ветра».

– Пуантели – это все мои уколы.

– А как ты относишься к абстрактной живописи?

– Сначала я смеялся над абстракцией. Мне казалось, что ее писать каждый может. Но потом стало интересно, после фестиваля в пятьдесят седьмом году. А вообще абстракции не люблю, хоть и делаю. Деваться от нее некуда. Делаю, когда устаю от конкретного.

– Володя, в твоем творчестве столько периодов! К какому же все-таки направлению в целом ты себя как художника относишь?

– В целом я художник «Портрета ветра» и цветов. И все.

Как жаль, что Иосиф Пастернак назвал свой фильм о 60-х «Черный квадрат», а не «Портрет ветра». Это название для фильма красивее, лучше звучит.

– К вопросу о «Черном квадрате». Тебе нравится эта картина Малевича?

– Квадрат – это не живопись. Квадрат статичен, монументален и архитектурен. А живопись передает движение.

– А какой твой любимый цвет?

– Тот, который не болит.

– Это какой же?

– Красный и зеленый. Особенно красный.

– А какими красками ты больше всего любишь писать?

– Больше всего – французской гуашью. Она такая бархатистая, и я к ней привык. Потом маслом, но оно дорого стоит и долго сохнет. Темперу люблю меньше. Пишу акварелью. Как я люблю, когда бумага и краска сливаются воедино! Ты знаешь, у меня в жизни были такие моменты, когда я от одного вида красок испытывал страшное волнение. Помню, мне как-то принесли акварель... Я заранее знал, что у меня не получится то, что есть в самой краске, то, что я в ней увидел. Особенно в красной. У меня от волнения внутри все пылало!

– Володя, а родители ценили твои работы?

– Ценили, когда они начали продаваться. А так мне приходилось писать ночью на кухне. (…)

– Володя, а ты музыку любишь?

– Очень люблю, но не всегда. Когда пишу картины, то не люблю.

– Отчего же?

– Картины – это сама музыка, а вообще трудно объяснить. Вот под Моцарта, например, можно писать. Он не мешает думать и работать. Мне об этом еще Андрей Волконский говорил.

– Ты больше признаешь классическую музыку?

– Больше всего я люблю то, что хорошо сделано.

– А твои отношения с поэзией? Пробовал ли ты писать стихи?

– Пробовал. Писал абстрактные стихи.

– А почему именно абстрактные?

– Чтобы лучше понять, прочувствовать русский язык.

– Прочти, пожалуйста, что-нибудь.

Смерть стоит

у взорванного моста.

Смерть запуталась в степи.

И абстрактные картины

Все развешаны мои.

– И почему ты бросил это занятие?

– Времени не было. Надо было писать картины, чтобы зарабатывать. А если бы я продолжал, то жизни не хватило бы, чтобы записать все то, о чем я тогда передумал. А вообще я очень хотел быть писателем. Даже больше, чем искусствоведом. Но ведь прежде чем о чем-то говорить или писать, надо думать. Между мыслью и словом должно быть пусть маленькое, но расстояние. А мои слова часто опережают мысль, потому что мне надо разряжаться. (…)

– А кто тебе нравится из старых русских поэтов? Вот Зверев, например, очень любил Лермонтова.

– Лермонтова я тоже люблю. Почитай мне его «Парус».

– Белеет парус одинокий в тумане моря голубом...

– Не белеет, а алеет. Потому что алое – это утро, день. А белое – ну, материя, что ли, например, занавеска.

– Но ведь я не могу поправлять Лермонтова!

– Можешь. Ведь это старое произведение, а теперь можно сказать по-новому. Вот послушай.

В степи алой алеет алый.

Горит алый.

Красный-красный!

Пурпурно-алый.

Как ты считаешь, мои стихи передают движение цвета? Это стихи по моим картинам. Ведь в красном цвете есть рана. И вообще, ты понимаешь, что жизнь – это диктатура красного?

– Ты, наверное, очень любишь Маяковского?

– Очень. Его слова звучат, как гром среди ясного неба.

Я достаю из широких штанин

Пурпурный, молоткастый,

Серпастый

Советский паспорт!

– А вот Толя Зверев из поэтов этого времени очень любил Хлебникова.

– Хлебникова я тоже люблю. Мне его стихи часто читали в издательстве «Искусство», где я в молодости работал.

– А Пастернак тебе нравится? Помнишь, я тебе читала «Быть знаменитым некрасиво...», «Цель творчества – самоотдача...»?

– Хорошо сказано. Но, по-моему, цель творчества – это чтобы было взаимопонимание людей в обществе. А знаменитым действительно быть некрасиво. Надо быть человеком маленьким и уметь говорить с народом. Вот тебе, например, всегда будет трудно в жизни.

– Почему же?

– Ты не умеешь унижаться, потому что у тебя мания величия. А человек должен уметь унижаться. Разыгрывать из себя слабого, беззащитного, чтобы его жалели. И во всех видеть слабых и беззащитных. Вот тогда будет взаимопонимание. А вообще все это меня мало волнует. Ведь я художник временный, проходящий.

– Володя, а как тебе нравится современная поэзия?

– Больше всего я люблю стихи социальные, как у Сапгира или Холина.

– Ну, например?

– У метро у Сокола дочку мать укокала.

(…)

– Володя, мы уже столько говорим о поэзии. Может, сочинишь что-то экспромтом?

– По широкому полю кукурузными хлопьями

Расплескался солнечный день.

И бежит тропинка за горизонт...

И так хочется запах обнять травы

Изрешетчатой солнечными зайчиками...

– Замечательно! А еще?

– В городе-герое горит пламень

центральной культуры.

Окна домов освещают мостовую.

И люди топчутся на месте, не зная,

Как найти выход из жизни.

Улица с большими домами...

Улица с маленькими домами...

И люди топчутся на месте,

Освещенные квадратными окнами домов.

В городском садике,

Где люди пытаются найти друг друга,

Они никого и ничего не находят.

– Еще лучше!

– Нет. Это только позывы к творчеству.

– Ну тогда последнее, если не устал.

– В степи курган...

Кукурузные хлопья машут крыльями...

Дороги усеяны грязью.

От проезжих усталых машин,

Как абстрактные картины.

Я – ветка на дороге,

Преграждающая путь к злу.

Как тарантас, гремуча дремучая степь...

Самый дождливый и одновременно

Самый недождливый день...

Человек уверенной походкой,

Прошагавший все исторические дни жизни,

Мчится за картинами,

Которые еще не написал.

Он проходит расстояние,

Которое измеряется сделанными картинами.

Ведь движение живописи –

Стимул к жизни!

И я – первооткрыватель

Осознанного положения.

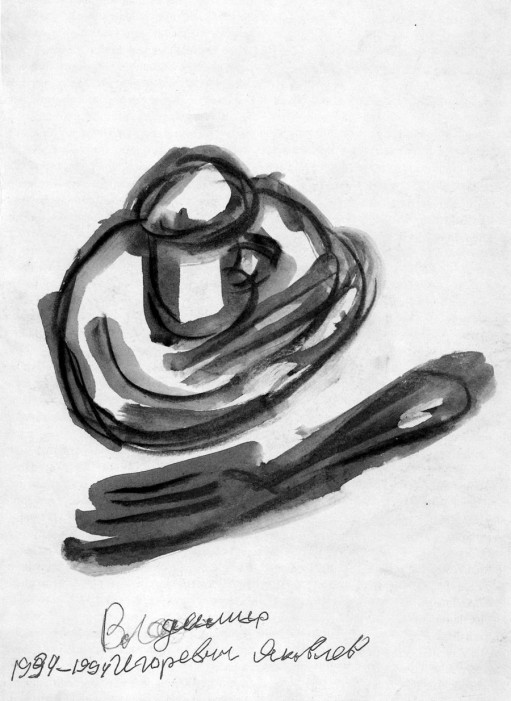

Наташа, это ты меня рисуешь?

– Да, а что, плохо?

– Да нет. Но линия не должна быть сухой. Она должна быть грациозной. Синий с черным – сочетание не интимное. Добавь красный, и будет хорошо. А еще лучше – сделай портрет в два цвета – пройдись красным по синему фону. А вообще – очень хорошее цветовое сочетание – желтый, красный и синий. Сейчас я тебя тоже напишу, только мешают волосы на лбу. Убери их.

– Это что, вульгарно?

– Да нет. Просто не живописно.

– Ну а как, например, ренуаровские женщины? Они все с челками.

– В картинах Ренуара видна фактура художника, а не натура. Он писал их декоративно, писал их, как натюрморт, а все остальное – пустое.

– Володя, а политикой ты совсем не интересуешься? Как, например, ты относишься к перестройке Горбачева?

– Не надо ругать Горбачева. Он и так уже все развалил. Да... человеческий мир – очень сложная вещь, и жить у нас, конечно, очень душно, но на Западе еще хуже.

– И ты не смог бы жить в какой-нибудь другой стране, например, в Америке?

– Нет. Все эмигранты – изменники родины. Так что «сидим под Кремлем – никуда не пойдем».

– Чем уж так тебе не нравится жизнь на Западе?

– На Западе, например, совсем нет политического искусства, например, портретов вождей. Есть только их фотографии.

– А тебе что, очень нравится в живописи этот жанр – портреты вождей?

– Во всяком случае, некоторые портреты наших вождей мне нравились. Например, портрет Сталина хорошо сделал Вучетич. В нем было движение, и он походил на себя. Хорошо написал портреты Сталина и Мао Цзэдуна и Налбандян. Я считаю, что он был сильнее Герасимова.

– К вопросу о вождях. Кто тебе из наших правителей больше всех нравится? Только ответь серьезно, пожалуйста, без всяких шуток.

– Я очень люблю Хрущева.

– За что же?

– Например, за кукурузу. Я очень люблю консервированную кукурузу.

– Володя, но он же разогнал выставку в Манеже!

– Ну и что? Ты без этой выставки разве не знала Эрнста Неизвестного? И чего он смотался? Кто ему жить мешал?

– А тебе не нравится творчество Неизвестного?

– Почему, нравится. Но это, конечно, не Роден.

– А ты любишь Родена?

– Очень. Особенно его скульптуру «Руки». Еще я люблю Майоля, но меньше, чем Родена. Я все это в основном изучал по книгам, по репродукциям.

– А ты в юности много читал?

– Да. Раньше я читал запоем. Особенно про войну, когда мне одиннадцать лет было. И всегда очень любил юмор. Ведь юмор – это улыбка, а улыбок так мало в жизни. Особенно я любил Ильфа и Петрова. А вообще я не занимался словом. У меня все было построено на живописи. Ведь дедушка мой был художником.

– А как ты учился в школе?

– В школе я сам себе всегда ставил тройку, потому что сам всегда знал, на сколько я знаю. Учитель говорил «четыре», а я говорил – нет. Я знаю именно на «три».

– Зачем же так?

– Я в институт не собирался поступать. Школу-то трудно было кончить. Ведь я человек маленький, и у меня все маленькое. Даже школа, в которой я учился, была маленькой. И картины мои маленькие. Техника слабая, потому что я мало работал. Если бы я не лежал в больницах, то написал бы гораздо больше и лучше. Вот ты упрячь меня куда-нибудь в пансионат и набери моих работ. Заведи шкафчик с замком и прячь их, как это делал дядя Миша. Никто ничего не делает за просто так, и я иногда специально рисую такое г...! И говорю, что это модно. Пусть думают: какой шедевр! Как маленький человек, так его все обижают, а перед большими ползают. И я всегда сражался. Ведь я многие годы жил среди мертвецов. Мне вышибали зубы на протяжении тридцати лет.

– Володя, может быть, хватит курить? Побереги свое здоровье, хотя бы ради искусства.

– Да зачем? Ведь я уже давно как античный обломок.

– А это правда, что ты был мастером спорта по боксу?

– Нет. В двенадцать лет я имел по боксу второй разряд спортивного клуба «Крылья Советов». Было много побед. А на фестивале в 1957 году в Парке культуры я получил значок второй степени по бегу. Пробежал стометровку за пятнадцать секунд. Но к чему все это? Я занимался спортом для удовольствия, для физического развития. Побеждал часто просто от нечего делать.

– А какое твое любимое время года?

– Лето, потому что я очень люблю солнце. Как я хочу обратно в интернат!

– Тебе что, здесь уже надоело?

– Нет. Ты меня заставляешь думать, а думать – это значит быть человеком. Просто в интернате встречи были более короткими, и поэтому о них дольше вспоминаешь.

– Володя, вот ты стал намного лучше видеть. Интересно, тебе больше захотелось рисовать?

– Конечно. Ты даже не представляешь себе, что такое ощущать в картинах радость зрения. Прости меня, Господи! Но жить все-таки тяжело. Правда, Наташа?

– Конечно. Это испытание.

– Да нет. Просто старость, интернат...

– А ты в Бога веришь?

– У меня свой Бог.

Из книги Натальи Шмельковой «Во чреве мачехи, или Жизнь – диктатура красного» (Спб.: Лимбус пресс, 1999)