Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

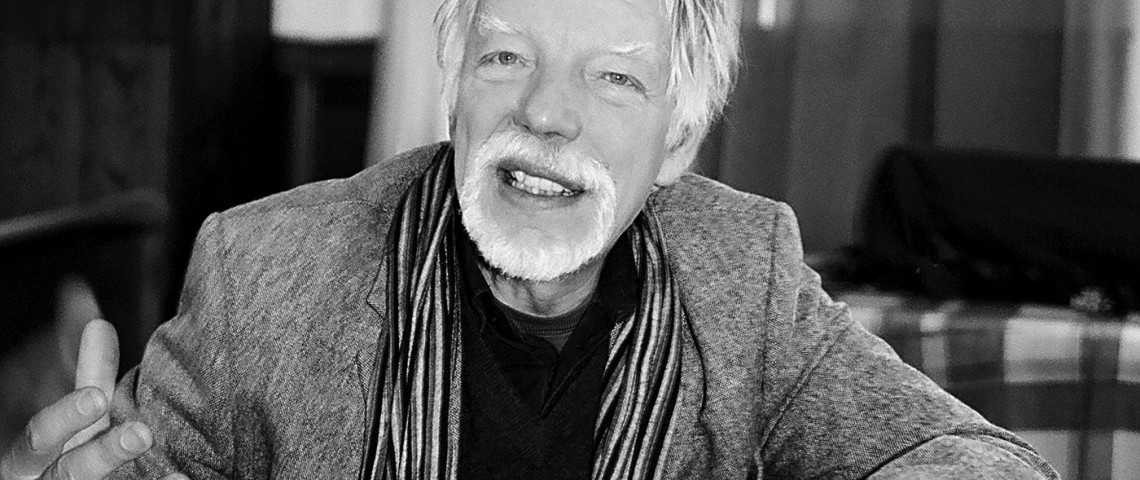

Египтолог, историк религии и культуры Констанцского университета Ян Ассман (род. 1938) говорит, что профессию его предопределило военное детство. Пережив в четырехлетнем возрасте бомбардировку Любека, он начал без остановки рисовать лежащий в развалинах город. Это было попыткой хотя бы с помощью рисунков сохранить утраченное прошлое. Кроме того, детство в мире городских руин, поиски в развалинах уже были своего рода археологией: Ассман вспоминает расписные печные изразцы, но особо ценились хрустальные подвески от люстр. «Это ощущение поиска чудесных вещей в обрушенном подвале стало опытом, который – уже совсем в других обстоятельствах – мог побудить стать археологом». Интерес к старине продолжился в послевоенные годы, когда многие интеллектуалы занялись поиском новых духовных перспектив; Ассман, думая о зарождении европейского мира, углублялся все дальше в прошлое, пока не дошел до Египта. Профессиональная деятельность увела Ассмана далеко от изначального замысла. Он годами комментировал обращенные к мертвым молебны египтян, занимался зарождением монотеизма, противопоставляя его египетскому «космотеизму», но в последнее время вновь обратился к вопросам, вытесненным на обочину египтологией нового времени (после расшифровки иероглифов), а именно: можно ли смотреть на Египет как на исток идеи европейского духовного мира, который так много для нас значит.

С 1967 года Ассман руководил археологическими раскопками в Западных Фивах, он автор множества публикаций и книг о религии, истории, литературе и искусстве египтян, в том числе «Томас Манн и Египет: миф и монотеизм в романах об Иосифе» (2006), «Смерть и потусторонний мир в Древнем Египте» (2001), «Религия и культурная память» (2000), «Египетский Моисей: воспоминания о Египте в монотеизме Запада» (1997).

У. T.

Для своей книги «Египет: теология и благочестие ранней цивилизации» вы выбрали эпиграф из Асклепия, где сказано, что Египет «заслуженно был пристанищем богов на земле». Что осталось от Древнего Египта как «пристанища богов»?

Ваш вопрос можно переформулировать так: что в нашей культуре могло бы относиться к культуре Древнего Египта? Сразу надо сказать, что христианство – эмпатически, разумеется – отталкивалось от Египта, оно воспринимало многообразие Египта как свою противоположность. Можно сказать, что отторгнутый Древний Египет сохранился в памяти Западной Европы в двух главных формах: осознанной и неосознанной. Осознанный образ с особой силой проявился в XVIII веке, поскольку Древний Египет был доступен в греческих и латинских текстах. Тут же следует добавить, что древние греки очень интенсивно интересовались Египтом, в своем роде занимаясь настоящей египтологией. Таким образом, древнеегипетская культура жила в греческих текстах, пережила в них ренессанс и оттуда перетекла в европейскую литературу и культуру. Но надо упомянуть не только греческие тексты, но и памятники египтян в целом – архитектуру, иероглифы, очень интересовавшие Европу как образец естественной письменности, то есть как язык, основанный на изображении природных явлений и вещей, а не на условностях и кодах. В XVI–XVII веках зародились даже утопические теории о возможности найти универсальный язык, на котором могли бы говорить все люди, и за образец были взяты древнеегипетские иероглифы. Другой формой сохранения египетской культуры стали мистерии как противопоставление откровению. Принято говорить о религиях откровения и естественных религиях, причем естественные религии основаны на посвящении. Это представление о естественных религиях, о мистериях играло большую роль в XVIII веке, когда расцвели тайные общества – вспомните хотя бы влияние масонских идей на «Волшебную флейту» Моцарта. Следовательно, здесь идет речь об осознанном восприятии египетской культуры, и к ней традиционно принадлежит и Асклепий – речь идет о тексте из Corpus Hermeticum, где в конце говорится о гибели мира, гибели культуры Египта, гибели религии, почитающей космос, считающей космос проявлением бога – не творением бога, а его проявлением. Религия, почитающая космос и тем самым связанная с божественным в мире, исчезает с появлением христианства, которое отвергает мирское. Религия египтян «поселила», если можно так выразиться, этих космических богов в Египте, сделала землю Египта их домом. Египет стал в своем роде всемирным храмом, боги обитали в Египте. И когда эта религия кончилась, боги ушли, оставив за собой необитаемый, бессмысленный мир. Трактат Асклепия был написан на исходе языческой эпохи, уже под знаком следующей эры, но сам еще оставался этаким ностальгическим взглядом назад. Это язычество я называю космотеизмом, поклонением миру. И этот космотеизм с XVI по XVIII век играл в Европе большую роль как представление о естественной теологии, религии, общей для всех людей, утопии, общерелигиозном и общекультурном взаимопонимании.

Но есть и неосознанное восприятие культуры Древнего Египта, а именно в христианстве. Яснее всего оно проявляется в культе Девы Марии. В нем очень много общего с культом Изиды, небесной властительницы и матери: Изида с сыном Гором и Мария с сыном Иисусом. Мария как властительница небес и в то же время как луноликая царица ночи появляется в «Волшебной флейте», и точно так же Изида появляется в «Золотом осле» Апулея, хотя эту связь и нельзя считать прямым заимствованием. Нет теологических текстов, указывающих на происхождение Марии от Изиды, и это я называю неосознанным заимствованием. И есть еще более неосознанные. Например, инкарнация, то есть то, что бог становится человеком, что бог рожден женщиной. Любой египетский правитель рожден высшим богом, богом небес Амоном, и земной женщиной. Следовательно, у каждого правителя две генеалогии – с одной стороны, он член династической цепочки, произошедший от своего отца, правителя, предыдущего правителя и так далее до истоков египетского государства, и одновременно он находится в непосредственном родстве с высшим божеством. То есть то же самое, что и в Евангелии от Матфея, где Христос, с одной стороны, сын Давидов, а Давид произошел от Авраама, а Авраам – от Адама, и одновременно Христос – воплощенный сын Бога. Подобные параллели или заимствования христология, правда, не признает, но таким образом идеи древних египтян продолжают жить. И для древних египтян была очень важна идея, что боги находятся далеко, на небесах, они скрыты и невидимы, но они в разных формах обращаются к миру, и одной из этих форм является инкарнация. А второй формой – и тут тоже параллель с христианством – является государство. Государство как институт, обязанный заботиться о том, чтобы человеческий мир сохранял свою связь с богами. Так, в христианстве церковь призвана поддерживать эту связь с Христом. Когда придет мессия, церковь не понадобится, и то же самое у египтян – когда придет бог, не понадобится государство. У католической церкви, института папства, ритуала как исполнения священной истории в данный момент – то есть у всего, призванного обеспечивать связь с божественным, есть параллели в религии египтян, но нет параллелей в Ветхом Завете, где нет ни воплощения, ни церкви. Нет там и воскрешения, избавления от смерти. По Ветхому Завету, люди после смерти отправляются в Шеол – подземелье, не имеющее связи с богом. У египтян же усопший отправляется на суд богов, что позволяет ему приблизиться к божественному и избавляет от смерти и умирания. Эта идея спасения играет огромную роль в Новом Завете, как и суд над умершими, то есть Страшный суд, о котором говорится еще в Евангелии от Матфея, когда все мертвые восстанут и предстанут пред судом. Но в Средние века зародилась идея чистилища, суда и приговора непосредственно после смерти, весов, взвешивающих каждую душу и определяющих, куда ей отправиться. И это точно соответствует иконографии египтян, где тоже есть весы для души, в их случае – сердца, определяющие, остается ли человек в иллюзорном мире или отправляется дальше в вечную жизнь.

Можно ли сравнить идею египтян о близости бога с «Царством Божиим» Августина?

Египетское царство богов все же следовало бы отделить от греческого polis или латинского civitas – города как пространства общности и совместного проживания людей. Это различие между имманенцией и трансценденцией. Я уже сказал, что египтяне представляли богов далекими и невидимыми, но не потусторонними. То, что я назвал космотеизмом, то есть поклонением миру, допускает присутствие божественного в мире. И государство – это пространство-посредник божественного присутствия, боги этому пространству не идентичны, но они выполняют на земле функции правителей. У них есть храм, и этот храм принадлежит правителю, но государством правит божество. Это правление коренилось и в празднествах, воплощавшихся в процессиях, смысл которых заключался в обеспечении пространственных границ этого правления. Например, такая процессия двигалась сквозь город или вдоль его стен, тем самым как бы принимая это пространство под свою власть. В западноевропейских христианских представлениях – скажем, у Августина – эта идея отвергается и вводится различие между имманенцией и трансценденцией. Там существует вечный Бог не от мира сего, и Царство Божие – как это сказано еще в Евангелии от Иоанна – тоже не от мира сего. Мы, хотя и принадлежим невидимому Царству Божию, обитаем на земле, но мы чужаки. И этот поворот от имманенции языческих религий, где божества присутствуют в храмах, святилищах, к идее потустороннего бога стал для древнего мира чем-то кардинально новым.

Но куросы – статуи обнаженных юношей, скажем, в Афинском музее – в отличие от скульптур классической эпохи выглядят совершенно не от мира сего, и, как известно, создавались они под прямым влиянием скульптуры Древнего Египта.

Вы правы, в Древнем Египте эти скульптуры всегда были надгробными памятниками и, по мысли египтян, служили своего рода защитными телами, нетленными телами. Реальные тела были преходящими, их мумифицировали, но мумии принадлежали невидимому миру, они находились в герметически замкнутых погребальных камерах, в то время как в видимом, или верхнем, мире находились эти заменители тел, в материальной форме воплощавшие душу, египетскую «ка», и именно им воздавались почести, приносились жертвы и так далее. То есть эти тела были сосудами, обителями душ, но не были отображением живого тела. Они не принадлежали к потустороннему миру, но были связаны с миром иным тем, что «ка» – душа, стоящая над миром, – во время ритуала присутствовала в этих скульптурах. В этом значении мы могли бы назвать их виртуальными телами. Греки переняли эту иконографическую схему, но у них эти скульптуры обнажены, а у египтян – всегда одеты. Греческие куросы отражают идеального человека, поэтому их поза нереальна, реальный человек в такой позе долго не простоит, это особое напряжение противопоставляется раскованности реального человека. Следовательно, о надгробных скульптурах египтян можно сказать, что это виртуальное тело, где обитает душа, а о греческих – что эти скульптуры не тело, а изображение тела.

Позвольте совсем наивный вопрос: для чего все-таки задумывались эти чрезмерные во всех отношениях пирамиды?

Вопрос, возможно, наивный, но часто задаваемый. В первую очередь, это, разумеется, гробницы, и не нужно никаких спекуляций о внеземных цивилизациях. Это усыпальницы правителей. Вполне прослеживается история их возведения, из которой видно, как развивалось строительство – от кирпичей до каменных блоков; видны многочисленные промежуточные ступени поиска идеальной пирамидальной формы. Во-вторых, эти гробницы с невероятной точностью ориентированы астрономически, по сторонам света. А это означает очевидную связь с определенными небесными явлениями. Вход в пирамиду всегда направлен на север – это мы можем найти и в соответствующих текстах, скажем, написанных за 2400 лет до Христа. Север – это область Полярной звезды, то есть направление на неподвижную, незаходящую звезду, константу, тогда как все остальное меняется, вращается. Это направление для египтян означает бессмертие, обретаемое правителем после смерти. Но правитель после смерти еще и участвует в видимом движении солнца с востока на запад и через подземное царство вновь на восток. Пирамида – конструкция, делающая это возможным. Следовательно, пирамида символизирует место восхождения к солнцу. Пирамида принимает солнечный свет и передает его дальше умершему телу, и усопший правитель участвует в небесном движении солнца. Но пирамиды ориентированы не только по сторонам света, но и по наклону, по углу. Почему именно 52 градуса, а не, скажем, 41, что это может означать? Есть абсолютно чудесная теория, ее выдвинул философ из Ганновера Фридрих Вильгельм Корф – он предположил, что у этого угла есть музыкальный смысл. Интервалы соответствуют соотношениям, скажем, двух к трем, трех к четырем и так далее, двенадцати к семи, то есть аналогичны квинте, кварте, терции и так далее. И он, рассчитав эти пирамиды в таких интервалах, пришел к выводу, что это прекрасно действует. Что египтологи смогут с этим открытием сделать, уже другой вопрос.

Благодаря пирамидам и мумиям бытует воззрение, что древние египтяне знали о смерти больше всех остальных. Какое место в древнеегипетской культуре занимают отношения со смертью?

Древнеегипетскую религию можно представить себе как эллипс с двумя фокусами – в одном фокусе идея движения солнца, Ра, египетский бог солнца, во втором фокусе – Озирис, бог смерти, первый убитый бог, умерший бог. Брат Озириса Сет убивает его, расчленяет труп и бросает в Нил. Но его сестра Изида собирает разрозненные части тела и вновь соединяет их. Вместе с сестрой Нефтидой она оплакивает умершего, и им помогает бог Анубис, оживляющий вновь сложенное вместе тело так, что Изида может зачать от него ребенка – Гора. То есть в центре мифа об Озирисе смерть – как смерть является в мир и как ритуально преодолевается. Каждый египтянин в смерти становится Озирисом, так сказать, проживает судьбу Озириса; безжизненность тела означает то же самое, что когда-то произошло с расчлененным Озирисом. Это следует понимать так, что трупу недостает единства –егоединство создавала кровь, которая текла по жилам и соединяла члены в единое живое целое. Поток крови обеспечивает работу сердца, и когда оно перестает биться, наступает состояние, которое египтяне называли «утомлением сердца». Озириса называют «утомленным сердцем», и это означает утрату этого объединяющего принципа. И что происходит? Происходит распад организма. Но Изида вновь собирает члены воедино; при оплакивании умерших цитируются тексты, описывающие тело с головы до ног, то есть члены вновь соединяются словесно. Можно сказать, что язык здесь выступает заменой отсутствующего кровообращения. Это единство вновь достигается и в языке, и в магии, и в ритуале – все это вновь соединяет все члены, и рождается новое тело – мумия. Итак, культ египтян происходит из культа умерших, и культ Озириса служит моделью культа всех египетских богов. Основная идея этого культа в том, что, во-первых, со смертью можно что-то сделать, то есть это еще не конец, умершему можно помочь, его можно ритуально превратить в бессмертное существо; и во-вторых, живые сохраняют связь с умершими, превратившимися в бессмертных, подобных богам и близких богам существ, и когда это сделано, живые могут чувствовать себя в безопасности, страх перед умершими исчезает. Страх перед умершими присутствует во всех культурах и требует ритуального ублажения умерших. В Египте тоже известен этот мотив – примирение с умершими, превращение их в добрый дух. Когда это превращение удается, в ином мире всегда есть свой защитник, тот, кем в католицизме являются Дева Мария и все святые покровители, посредники. В Египте этими покровителями были умершие родственники, способные защитить вас перед богами. Им можно, например, написать письмо с просьбой о чем-то – такие письма сохранились. Разумеется, такая необходимость – поддерживать связь с умершими, посещать могилы родных, ухаживать за ними, приносить цветы – сохранилась и в нашем мире. Это один из краеугольных камней культуры Древнего Египта – общение с умершими. Египтяне были бы очень удивлены, узнав, что наше общество не живет в интенсивной связи с предыдущими поколениями; умерших хоронят и рано или поздно забывают о них. Вот и пирамиды – эти монументальные усыпальницы – предназначены не столько для обеспечения умершим достойного места успокоения, сколько для сохранения их присутствия в настоящем, в глазах потомков. Осмотрите эти гробницы, и вы убедитесь, что они навещались: посетители оставляли в них своего рода граффити, призывы и впечатления от посещения – эти надписи ясно свидетельствуют, что смысл посещения заключался в общении с предками. В гробницах сохранились письма, из которых следует, что умерших считали важными членами общества. Умершие воспринимались как связь с богами, к умершим обращались семьи в кризисных ситуациях. То есть современная идея о том, что умершие живут в каком-то ином времени, с которым живые не имеют никакого контакта, радикальное отправление усопших «на тот свет» очень отличается от одновременного сосуществования живых и мертвых в Древнем Египте.

Вы упоминали мумии – можете описать, что именно происходило с телом египтянина после смерти?

В идеальном случае тело готовили семьдесят дней. В три приема – вынимали внутренности, затем высушивали и делали чучело. Сначала из-влекали внутренние органы, мозг – все, что египтяне считали тленным – и помещали в особые вазы. Потом выпотрошенное тело сушили, можно сказать, засаливали. Это продолжалось около 40 дней. Стянувшуюся кожу натирали маслами, чтобы она снова стала мягкой, и тело набивалось так, что оно обретало свои первоначальные размеры. И тогда начиналась фаза собственно мумификации, то есть обертывания бинтами. В эти бинты вплетались амулеты, на них писались магические фразы, после чего накладывался и расписывался картонажный слой. Теперь тело мумии становилось знаком, и знак этот указывал на ее божественность, принадлежность к миру богов. Затем мумию клали в гроб. Гроб изнутри и снаружи расписывали заклинаниями и изображениями богов. Помещение в гроб сопровождалось текстами, из которых было ясно, что умерший помещается в плоть матери-богини и она приветствует его как своего сына. Короче говоря, это было возвращение в лоно матери, потому что жизнь воспринималась как круг, который вернулся к началу и способен к бесконечному обновлению.

Ранее вы упоминали и суд над мертвыми, избавляющий их от смерти.

Да, идея суда над умершими укоренилась в Египте с концом Древнего царства. Речь шла о том, что умерший после долгого пути через 21 ворота попадал в зал двух истин – зал суда над умершими. И в этом зале вокруг весов сидели 42 судьи во главе с Озирисом. Перед ними умерший выступал с так называемой исповедью отрицания, перечисляя длинный список грехов, которые не совершал. Но речь шла о скрытых грехах, то есть это были либо нераскрытые преступления, либо поступки, по земным меркам неподсудные. Он говорил не только «я не убивал» и «я не приказывал убивать», но и «не причинял страданий», «не заставил никого плакать». Речь шла о действиях, на которые суд земной не простирается. Пока умерший говорил, что он не совершал, его сердце лежало на весах. Если он говорил неправду, сердце давило на чашу весов, чаша склонялась все ниже и ниже, и в конце концов чудовище с телом гиппопотама, пастью крокодила, лапами и гривой льва пожирало недостойное, грешное сердце. То есть невозможно было просто говорить и все отрицать – это должно было соответствовать истине. Видеть богов, попасть в царство богов мог лишь свободный от всех грехов, очищенный – и очищение происходило на этой «исповеди отрицания».

Для современного человека смерть – один из главных источников тревоги, и он зачастую ищет утешения в религии или мистике. Может ли современный человек найти утешение, например, в религии Древнего Египта?

Вот по отношению к этому я настроен скептически я настроен скептически. Некоторые религии, в частности, христианство, намного ближе современному человеку, так как предлагают более приемлемое для нашего разума утешение. Египетские методы для нас все-таки странноваты, та же мумификация, все эти невероятные косметические меры против тления – вряд ли мы могли бы их принять.

Хотя мы и сталкиваемся с этим в случае с политическими вождями – Лениным или Мао Цзэдуном.

Да, верно. В политике бывает важно сохранить труп канонизированного предшественника как символ преемственности. Но это все же политическая символика, в ней нет идеи спасения для отдельно взятого русского или китайца. Я, разумеется, не отрицаю, что в постмодернизме существуют самые разные представления о возможной жизни после смерти, скажем, современные формы мумификации в Америке или предложение заморозить человека и через какое-то время, когда медицина достигнет нужных высот, воскресить. Но это весьма экзотические идеи, и в целом древнеегипетская идея сохранения бренных останков остается неприемлемой для нашего сознания. Но это не единственная идея египтян о бессмертии: они признавали возможность сохраниться в памяти потомков, чтобы те через годы не забывали слова умерших, и этот проект – остаться бессмертным в воспоминаниях – по-прежнему очень живуч. Это культуротворящий импульс – не только возводить памятники, но и писать книги, картины, музыку; это творчество рождается из импульса жить дальше в художественном творении. И это уже нечто действительно египетское. Да, египтяне на самом деле строили эти колоссальные усыпальницы, но пришли к выводу, что литература как средство намного эффективнее, то есть гораздо лучше написать книгу, чем построить гробницу.

Есть ли в представлениях египтян о спасении от смерти нечто общее с популярной сегодня идеей перерождения?

Нет, она в корне отличается от древнеегипетской идеи избавления от смерти. Перерождение означает возвращение в какой-то форме – человека или животного – на землю, следовательно, дальнейшее существование. Такая идея чужда христианству и иудаизму, потому что она отвергает представление о спасении. И вообще видно, что христианское, т.е. изначально египетское, представление о бессмертии все больше утрачивает свою силу. Разумеется, можно упомянуть экзистенциализм, где собственная смерть и конечность жизни включены в формирование бытия, то есть смерть не отрицается и не отрывается от жизни, а наоборот – именно конечность жизни придает ей ценность и моральный смысл. Правда, подобные экзистенциальные мотивы легко просматриваются уже в древних писаниях, например, Псалмах: «Научи нас считать наши дни, чтобы нам приобрести мудрое сердце!» Только тот, кто сознает свою конечность, живет правильно.

В одном из рассказов Мирчи Элиаде речь идет об исследователе санскрита, который, постепенно углубляясь в мистические тексты, учится исчезать и переноситься в какой-то иной мир. К чему стремитесь вы, когда читаете тексты египтян и изучаете их культуру?

Да, это можно было бы назвать мотивом – если не исчезнуть в каком-то ином мире, то хотя бы туда попасть. В том-то и состоит притягательное отличие египетской культуры от греческого, римского или библейского мира, что непосредственным образом в европейской культурной памяти она не играет никакой роли. Разумеется, была эта египтомания, назовем ее так, в XVIII веке был мощный ренессанс Древнего Египта, но в XIX веке с расшифровкой иероглифов все это исчезло и началась своего рода банализация Египта, он утратил флер загадочности, а вместе с ним и значимость. Чтение текстов позволило констатировать, что там нет ничего о загадочных мистериях, о «естественной теологии» или «естественном языке», что все это только фантазии и в текстах речь идет о чем-то совсем другом. Но одновременно это стало мощным импульсом к открытию этого совсем другого Египта, и моя цель, между прочим, тоже была такой – открыть в этом другом Египте то, что в свое время очаровало Западную Европу, то, чем он покорил, скажем, древних греков.

Занятия египтологией не привели вас к каким-нибудь выводам о собственном существовании?

На меня повлияли представления египтян о человеке. Как египтолог я занялся гимнами египтян и попытался выяснить, что особого в представлениях египтян о боге. И обнаружилось, что представления египтян о боге напрямую соответствуют – и это неудивительно – представлениям египтян о человеке. Они отводят человеку роль узла в определенной совокупности связей, одним словом, человек есть то, что раскрывается в отношениях с другими. Это важная для меня мысль. Представление египтян вступает в известное противоречие с западноевропейским представлением о человеке как о монаде. В Египте человек в гораздо большей степени – член общности, и так я воспринимаю и себя – как часть, связанную с чем-то другим, с другими, скажем, с моей женой. Египтология для меня в большей степени культурология, то есть не внутренне замкнутая специфическая дисциплина, ставящая перед собой из себя же вытекающие вопросы, а дисциплина, которая позволяет рассматривать вопросы, задаваемые нашим временем. Для египтологии это, скорее, необычно, поскольку она всегда была изолирована. Я, например, пишу книги, которые могут читать и неспециалисты. В известной мере это связано с тем, что моя жена литературовед, и это взаимодействие двух разных дисциплин стало для нас своего рода семейным делом. На Западе существует великий идеал самореализации, связанный с известной слепотой, а на Востоке – социалистический коллективизм, другая форма слепоты. После 1990 года к ним добавился еще и антиколлективизм. И египетские представления служат хорошей серединой между этими двумя крайними точками.