Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Все надо делать как можно проще, но не проще того.

Альберт Эйнштейн

Здесь предпринята попытка объяснить, как работает разум. Как разумное могло возникнуть из неразумного? Чтобы ответить на этот вопрос, мы покажем, что ум можно создать из множества частичек, ни одна из которых сама по себе разумной не является.

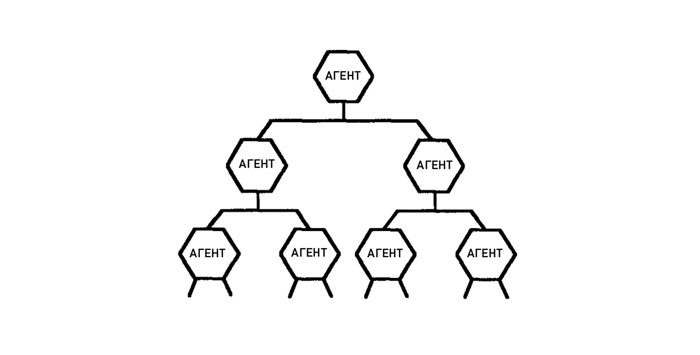

«Обществом разума» я буду называть схему, в которой каждый разум создан из многих более мелких процессов. Их мы будем называть агентами. Сам по себе отдельный разум-агент способен производить исключительно простые операции, вообще не требующие никакого разума или мышления. Тем не менее, если мы – неким очень особенным способом – составим из этих агентов общество, это приведет к возникновению подлинного разума.

1.1. Агенты разума

Серьезные теории разума должны быть приложимы по меньшей мере к трем временным шкалам: медленной, отражающей миллиарды лет, ушедшие на формирование нашего мозга в процессе эволюции; быстрой, отвечающей за быстротечные недели и месяцы нашего младенчества и детства; и средней, показывающей столетия исторического развития наших идей.

Чтобы объяснить разум, нужно показать, как отдельные умы создаются из неразумной материи, из частей, которые куда меньше и проще всего того, что мы готовы считать умным. Пока мы не объясним разум посредством чего-то, что не имеет собственных мыслей и чувств, мы так и будем ходить кругами. Но чем могли бы быть эти простые частицы – «агенты», из которых составлен наш разум? Как раз этому вопросу и посвящена эта книга; давайте рассмотрим нашу задачу, имея это в виду. Нам придется ответить на множество вопросов.

Функция: Как работают агенты?

Материальный носитель: Из чего сделаны агенты?

Взаимодействие: Как они коммуницируют друг с другом?

Происхождение: Откуда берутся агенты?

Наследственность: Одинаковые ли агенты даны нам всем от рождения?

Обучение: Как создаются новые агенты и меняются старые?

Качества: Какие типы агентов самые важные?

Субординация: Что происходит, когда агенты вступают в конфликт?

Намерение: Как эти сети могли бы ощущать нехватку или желать нечто иное?

Компетенции: Благодаря чему группы агентов делают то, чего не могут сделать отдельные агенты?

Самость: Что обеспечивает их единство или создает личность?

Смысл: Каким образом они могли бы что-то понимать?

Чувствительность: Каким образом у них могут быть чувства и эмоции?

Самосознание: Каким образом они способны обладать сознанием или сознавать самих себя?

Каким образом теория сознания могла бы объяснить сразу столько вещей, когда каждый вопрос в отдельности сам по себе кажется слишком сложным? Вопросы и вправду кажутся слишком сложными – но только когда мы рассматриваем каждый из них вне всякой связи со всеми остальными. Однако стоит нам увидеть разум как общество агентов, каждый отдельный ответ начнет прояснять все остальные.

1.2. Разум и мозг

[Как говорил поэт Имлак], никто никогда не считал, что материи присуще сознание или что каждая ее частичка является мыслящим существом. Однако если каждая часть материи лишена мысли, какая же часть ее мыслит? Одна материя отличается от другой лишь формой, объемом, плотностью, движением и направлением движения. Так к чему же из этого, в любом виде или сочетании, можно прибавить сознание? Можно быть круглым или квадратным, твердым или жидким, большим или малым, двигаться быстро или медленно в ту или другую сторону – это все модусы существования материи, и все они одинаково далеки от природы сознания. Если бы существовала материя без мысли, то начать мыслить она смогла бы лишь посредством некоего преобразования, однако все преобразования, на которые она способна, в равной степени не связаны со способностью сознавать.

Сэмюэл Джонсон

Каким образом мозг, который кажется таким материальным, может обладать такой эфемерной вещью, как идеи? Этот вопрос тревожил многих мыслителей прошлого. Мир идей и мир вещей казались слишком далекими друга от друга, чтобы хоть как-то взаимодействовать. Если считать идеи чем-то радикально отличным от всего остального, невозможно понять, откуда они берутся.

Еще несколько лет назад объяснить, что такое Жизнь, казалось невозможным, потому что живые существа считались принципиально непохожими на все остальное. Кажется, что растения вырастают из ничего. Животные способны к движению и обучению. И те, и другие размножаются, и никакое другое сущее этого не умеет. Однако потом пропасть начала сужаться. Выяснилось, что любое живое существо состоит из маленьких клеток, а клетки состоят из сложных, но поддающихся изучению химических элементов. Вскоре выяснилось, что растения не создают никаких веществ, а высасывают их из газов, находящихся в воздухе. Загадочно пульсирующее сердце оказалось всего лишь механическим насосом, состоящим из мышечных клеток. Но только в нынешнем веке Джон фон Нейман и Фрэнсис Крик открыли, как клетка воспроизводит свой генетический код. Теперь образованному человеку не надо искать особую жизненную силу, чтобы объяснить, откуда берутся живые существа.

Точно так же в прошлом веке у нас не было никакой базы, чтобы объяснить, как работает мышление. Но потом психологи Зигмунд Фрейд и Жан Пиаже разработали теории развития ребенка. Что касается более механистической стороны дела, то математики Курт Гёдель и Алан Тьюринг вскоре начали открывать доселе неизвестные возможности машин. Два этих направления мысли слились лишь в 40-х годах, когда Уоррен Мак-Каллок и Уолтер Питтс показали, как сделать машины, которые могут видеть, мыслить, запоминать. Научные исследования искусственного интеллекта начались только в 50-х – вслед за появлением современных компьютеров. Стало понятно, что машины могут делать то, на что раньше был способен только человеческий разум.

Большинство до сих пор считает, что машины никогда не смогут обладать сознанием, стремиться к чему-то, чувствовать ревность, шутить и вообще иметь какой-либо сознательный опыт. Несомненно, мы еще очень далеки от того, чтобы создавать машины, способные делать то же, что и человек. Однако это всего лишь означает, что нам надо разработать более точные теории того, как работает мышление. Эта книга покажет, что крохотные машины, которые мы называем «агентами разума», могут оказаться теми самыми искомыми «частичками», на которых строятся такие теории.

1.3. Общество разума

Я знаю, что все, что я думаю и делаю, думаю и делаю я. Но что такое «я»? Какие маленькие существа работают сообща в моем разуме, чтобы я нечто делал? Чтобы начать понимать, чем разум похож на общество, попробуйте взять чашку чая.

Ваши агенты ХВАТАНИЯ хотят держать чашку.

Ваши агенты РАВНОВЕСИЯ хотят, чтобы вы ничего не разлили.

Ваши агенты ЖАЖДЫ хотят, чтобы вы выпили чай.

Ваши агенты ДВИЖЕНИЯ хотят, чтобы вы поднесли чашку к губам.

Однако вы совершенно не осознаете этого, а просто ходите по комнате, болтая с друзьями. Вы почти не думаете о Равновесии; Равновесие не беспокоится о Хватании; Хватанию не интересна Жажда; Жажда нисколько не интересуется вашими социальными проблемами. Почему так происходит? Потому что они могут зависеть друг от друга. Если каждый делает свое маленькое дело, по-настоящему большое дело делается само собой посредством их совместных усилий: вы пьете чай.

Сколько процессов обслуживают то, что вы ровно держите чашку с чаем? Их должно быть не меньше сотни – только для того, чтобы контролировать положение ладони и руки. Когда вы идете, тысячи мышечных систем отвечают за то, как двигаются кости и суставы. Чтобы все эти процессы не мешали друг другу, между ними должна происходить какая-то коммуникация. Что случится, если вы споткнетесь и начнете падать? Запустится множество процессов, чтобы исправить ситуацию. Некоторые отвечают за угол наклона тела, некоторые за то, куда поставить ногу. Другие занимаются тем, что делать с чаем: вы же не хотите обжечь себе руку, да и обварить соседа не лучшая идея. Вам нужен механизм принятия стремительных решений.

Все это происходит, пока вы говорите, и думать об этом вам не нужно. Однако если все же задуматься, разговор тоже не требует вашего внимания. Какие агенты отвечают за выбор слов, позволяющих вам выразить свою мысль? Как эти слова составляются в предложения, а те в связную речь? Какие агенты в вашем сознании помнят, что вы говорили, а также – кому? Ведь если будешь долдонить одно и то же, прослывешь дураком, и надо быть уверенным, что этим людям ты этого еще не говорил.

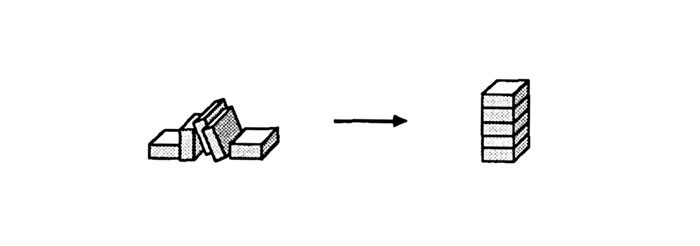

Мы делаем одновременно множество вещей: планируем, ходим, говорим – и все это кажется естественным, само собой разумеющимся. Однако на самом деле эти процессы требуют слаженной работы множества механизмов, о которых мы даже не подозреваем. В нескольких следующих главах этой книги мы сосредоточимся лишь на одном виде деятельности: строительстве из детских кубиков. Сначала мы разобьем этот процесс на составляющие, а потом посмотрим, как они соотносятся друг с другом.

Таким образом мы попытаемся подражать Галилею и Ньютону, которые так много узнали, изучая простейшие маятники и грузила, зеркала и призмы. Наши исследования того, как мы строим из кубиков, – это изучение под микроскопом простейших предметов ради того, чтобы открыть огромную и удивительную вселенную. По этой же причине биологи с большим вниманием, чем львов и тигров, изучают крохотные микробы и вирусы. Для меня и ученых моего поколения работа с детскими кубиками стала теми самыми маятником и призмой для изучения интеллекта.

Больше всего в науке мы узнаем благодаря изучению того, что кажется мелочами.

1.4. Мир кубиков

Представьте, что ребенок играет в кубики, и представьте, что ум этого ребенка состоит из множества мелких умов. Назовем их умственными агентами. В данном случае работает агент по имени Строитель. Он специализируется на строительстве башен из кубиков.

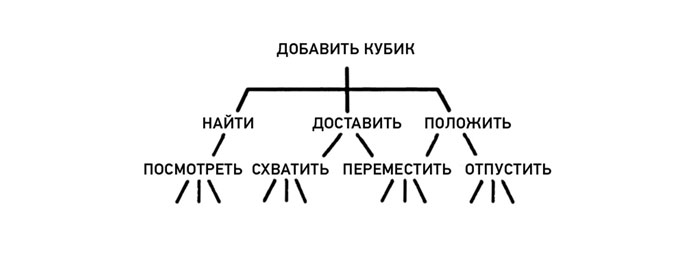

Наш ребенок любит смотреть, как с каждым новым кубиком башня становится выше. Однако строительство башни – слишком сложная работа для одного простого агента, поэтому Строитель обращается за помощью к другим агентам:

На самом деле только для того, чтобы найти еще один кубик и положить его на башню, одного агента недостаточно. Поэтому операция добавить требует помощи других агентов. Чтобы полностью описать процесс строительства, понадобится столько агентов, что они не влезут в нашу схему.

Зачем раскладывать процесс на части? Потому что ум устроен так же, как башня, только состоит не из кубиков, а из процессов. Возможно, сейчас складывание кубиков кажется нам мелочью, однако так было не всегда. Когда в детстве мы впервые нашли то, из чего можно строить, мы целую неделю увлеченно играли. Если сейчас такие игрушки кажутся нам относительно скучными, мы должны спросить себя, как мы изменились. Прежде чем мы занялись чем-то более значительным, мы строили из кубиков башню или домик, и это казалось необычным и интересным. Все взрослые умеют строить из кубиков, но при этом никто не понимает, как мы этому научаемся. И именно это представляет для нас интерес. Складывать кубики в ряд и друг на друга – мы научились этому так давно, что даже не помним как. Сейчас это просто здравый смысл, однако именно он представляет основную сложность для психологических исследований. Эта забывчивость, младенческая амнезия, заставляет нас предположить, что все наши чудесные способности изначально заложены в наш ум, и мы не перестаем задаваться вопросом, откуда они взялись и как развились.

1.5. Здравый смысл

Невозможно мыслить о мышлении, не мысля о мышлении о чем-то.

Сеймур Пейперт

Мы нашли способ создать нашего строителя башен из частей. Однако этот Строитель еще не готов. Даже для того, чтобы сложить простейшую башню, агенты нашего ребенка должны выполнить множество других операций.

Агент Увидеть должен опознать кубики независимо от их цвета, размера и положения, несмотря на различный фон, освещенность и даже то, что они могут быть частично загорожены другими предметами.

Когда это сделано, агент Переместить должен управлять рукой и кистью по сложной траектории, чтоб не задеть ни верхушку башни, ни лицо ребенка.

А теперь подумайте, какая дурацкая сложилась бы ситуация, если бы Найти увидело, а Схватить схватило кубик, на котором держится сама пирамида!

Если внимательно изучить все эти требования, мы обнаружим запутанный мир сложных вопросов. Например, как Найти определяет, какие кубики подходят, а какие нет? Ему пришлось бы «понять» ситуацию, исходя из стоящих перед ним целей. Это значит, что нам нужны теории о том, что такое понимание и как у машины может быть цель. Рассмотрим практические решения, которые приходится принимать Строителю. Он должен решить, хватит ли кубиков для поставленной задачи, достаточно ли они крепкие и широкие, чтобы на них можно было ставить другие кубики.

А что если башня начала раскачиваться? Настоящий строитель должен определить причину. Может, дело в том, что какой-то элемент башни недостаточно ровный? Может, основание не закреплено или башня слишком высока для своей ширины? А может, все дело в небрежно положенном верхнем кубике?

Все дети научаются этому, но впоследствии об этом почти не думают. Когда мы становимся взрослыми, мы считаем все это «здравым смыслом». Однако за этим обманчивым словосочетанием скрываются бесчисленные навыки.

Здравый смысл вовсе не так прост. Это огромное общество практических идей, освоенных тяжелым трудом, это множество выученных правил и исключений из них, склонностей и тенденций, сдержек и противовесов.

Если здравый смысл настолько разнообразен и замысловат, почему он такой очевидный и естественный? Эта иллюзия простоты связана с тем, что мы не помним, как в детстве приобрели свои первые навыки. По мере того как группы навыков становятся зрелыми, мы надстраиваем на них новые слои. Время идет, первые слои уходят вглубь, и когда мы пытаемся к ним обратиться, то можем сказать о них лишь «Не знаю».

1.6. Агенты и агентства

Мы хотим объяснить интеллект как комбинацию более простых вещей. Это означает, что каждый наш шаг должен сопровождаться демонстрацией того, что ни один из описанных нами агентов сам по себе не является разумным. Иначе нашу теорию будет ждать та же судьба, что и изобретенный в XIX веке «шахматный автомат», внутри которого, как показал Эдгар Аллан По, просто сидел шахматист. Соответственно, где бы мы ни обнаруживали агента, совершающего какое-то сложное действие, мы будем заменять его подобществом агентов, выполняющих более простые операции. В связи с этим читатель должен быть готов к тому, что его охватит ощущение утраты. Когда некий феномен разбирают на мельчайшие части, они поначалу кажутся сухими пылинками, потерявшими всякую суть.

Например, мы уже видели, как создать навык строительства башен, соединив в Строителе агенты Найти и Доставить. Но где же находится само это «умение строить»? Очевидно, что его нет ни в одной из частей, однако ничего, кроме этих частей, в Строителе нет. Ответ: мало просто объяснить, что делает каждый отдельный агент, – нужно еще понимать, как эти агенты друг с другом взаимосвязаны, то есть понимать, как группы агентов выполняют какие-то действия.

Соответственно, каждый шаг в этой книге сопровождается двумя методами рассмотрения агентов. Если вы будете наблюдать за работой Строителя извне, не имея представления о том, как он устроен внутри, у вас сложится впечатление, что он умеет строить башни. Но если вы посмотрите на его работу изнутри, никакого такого умения вы не обнаружите. Внутри вы не увидите ничего, кроме нескольких переключателей, соединенных так, что один в какой-то момент включает другой. Действительно ли Строитель знает, как строить башни? Ответ зависит от того, как на это посмотреть. Чтобы объяснить, почему нам кажется, что Строитель живет двойной жизнью, введем два разных понятия – агент и агентство. В качестве агентства он как будто бы знает, что делает. В качестве агента он просто не может ничего знать.

Когда вы ведете машину, вы относитесь к рулю как к агентству, которым вы пользуетесь, чтобы изменить направление движения машины. Вам совершенно безразлично, как работает это агентство. Но как только у вас обнаруживаются какие-то проблемы с рулением и у вас тут же возникает желание понять, что происходит, лучше рассматривать руль в качестве одного из агентов, входящих в более крупное агентство: он поворачивает рулевой вал, который сдвигает шестерню на рейке, которая сдвигает ось колеса. Естественно, никому не хочется каждый раз вдаваться в такие подробности; если водитель, сидя за рулем, будет держать в уме все эти подробности, дело быстро закончится аварией, потому что ему придется долго думать, чтобы сообразить, в какую сторону крутить руль. Знать «как» и знать «почему» – совсем не одно и то же.

Из книги Марвина Минского The Society of Minds, 1985 г