Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

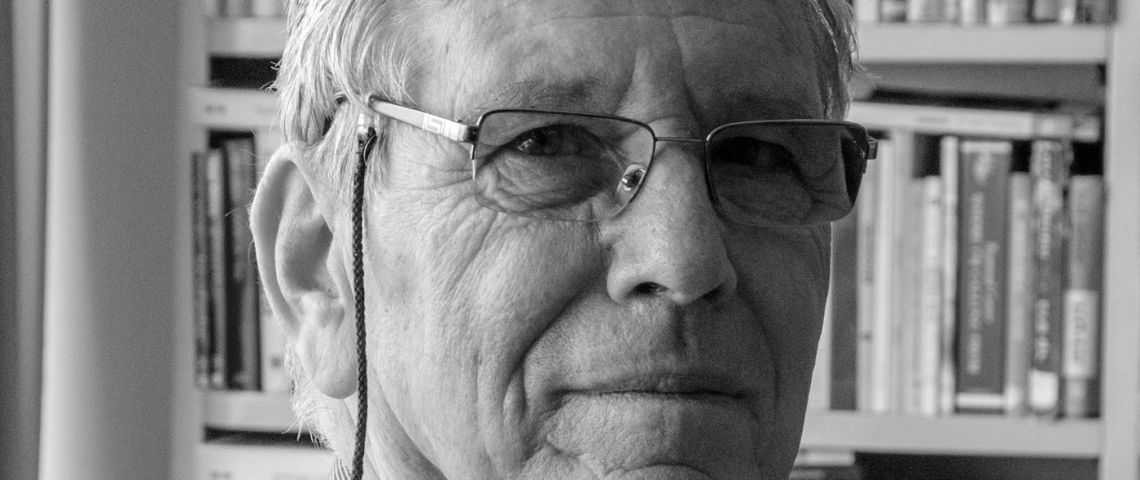

Одну из самых знаменитых своих книг «Мой Михаэль» Амос Оз писал тайком по ночам в туалете кибуца с блокнотом на коленях и неизменной сигаретой в зубах. В остальное время он занимался сбором оливок и винограда, работал на ферме, а по субботам обслуживал длинные столы в общей столовой кибуца. С тех пор прошло более полувека, и лишь стертые на грядках колени и вечно прищуренные от палящего солнца голубые глаза еще напоминают о том, что талант самого читаемого в мире израильтянина уходит своими корнями в поля средиземноморского колхоза. Его дом стерильно чист, бесконечные книжные полки тянутся из комнаты в комнату. Арабский кофе хозяин сам разливает в ярко-красные чашки и предлагает еще и еще.

Писатель говорит, что даже сто лет, проведенных в Тель-Авиве или Нью-Йорке, не дали бы ему того непосредственного опыта прямоты и близости обыденной жизни, который он получил в кибуце. «Ты узнаешь все секреты и слухи, а ведь для писателя это настоящее богатство». Себя он считает провинциальным автором, поскольку действие его романов редко выходит за границы отдельно взятого иерусалимского района или окружающей кибуц колючей проволоки. Впрочем, как и провинциальному доктору Чехову, это не помешало ему быть читаемым на многих языках, включая арабский и курдский. Самая признанная книга Оза последних лет, роман-воспоминание «Повесть о любви и тьме», переведена на 28 языков. Жизнь маленькой семьи еврейских беженцев и трагическое самоубийство матери тесно переплетены с рассказами об иерусалимских идеалистах и безумцах, о медленном становлении иврита и государства Израиль, о подростке Амосе, который сбежал от отца в коммуну социалистов, чтобы стать мускулистым трактористом, но так и не смог избавиться от желания писать книги. Встречаться в Иерусалиме он отказывается, хотя родился и вырос в этом городе. «Он слишком лихорадочен, там каждый чего-то ждет – либо явления Мессии, либо светопреставления, либо того и другого сразу». Амос Оз говорит продуманными, завершенными предложениями, мысли парят свободно, тяжелыми птицами садясь на концы тщательно выверенных фраз. Речь выдает его писательское ремесло и древнюю иудейскую страсть к текстам.

После тридцати прожитых в кибуце лет семья Оза из-за астмы сына переехала в Арад, город в пустыне Негев неподалеку от Мертвого моря. В Араде много эмигрантов из бывших советских республик, которые по большей части придерживаются правых политических убеждений. О приезжих он шутит: «Если при нем нет скрипки, значит, перед вами пианист». Оз годами боролся за создание палестинского государства, а в 1978 году стал зачинателем мирного движения Peace Now. До этого он успел повоевать рядовым на нескольких израильских войнах, но никогда этим не гордился. Для израильтянина это так же нетипично, как для советского ветерана в День Победы прятать под подушкой свои медали. О нынешней войне он говорит, что вместе с соседями по дому под вой сирен бежит в бомбоубежище. Не из страха за себя, хотя сам только что перенес три тяжелые операции, a из страха за внуков. С боевиками ХАМАС сегодня вряд ли можно договориться, ибо Израиль как государство не может перестать быть или существовать только по понедельникам, средам и пятницам. Подставлять врагу вторую щеку по примеру Христа он тоже не готов, так как в отличие от сентиментальных европейских пацифистов уже не считает войну главным злом этого мира. Иногда агрессию можно остановить только силой, и свекровь его дочери всегда вспоминала, что ее с сестрой из концлагеря в Терезине спасли не цветы и не плакаты, а советские солдаты с оружием в руках. Война множит в людях подозрительность, злобу и горечь, говорит Оз, и мир враги заключают неохотно, стиснув зубы. Так что вместо войны Оз пишет о жизни кибуца и человеческом одиночестве, о боли утраты и о неожиданной щедрости, о тоске по дому и о любви. Принесенный малиновый джем он трогательно называет вареньем, ибо так его называли в семье Клаузнеров, от которой у писателя остались только воспоминания.

Л. Т.

В детские годы вы встречали в Иерусалиме очень разных евреев – пророков, мыслителей, безумцев – и, как вы пишете в своих воспоминаниях, все они хотели говорить, никто не желал слушать.

Это так.

Вы считаете, что их мир исчез?

Нет, я так не считаю. Сегодня тоже, если ты стоишь на автобусной остановке или дожидаешься в очереди – все равно, в Иерусалиме или Тель-Авиве – вся очередь может вдруг превратиться в уличный семинар, где совершенно чужие друг другу люди будут спорить о политике, истории, религии или этике. И пока все спорят о добре и зле, о политике и метафизике, они понемногу локтями прокладывают себе путь поближе к началу очереди или к двери. Эта движущая сила спора в Израиле хорошо сохранилась.

Вы выросли среди людей, переживших страдания, нищету. Но об этом не говорили, в разговорах никогда не упоминали о том, что произошло в Европе, не говорили о Холокосте. Когда вы начали сознавать то, что замалчивали взрослые?

Еврейский Иерусалим 40-х годов на самом деле представлял собой лагерь беженцев, заполоненный людьми, сумевшими благодаря удаче или трезвому расчету бежать из Европы. Они были беглецами, оставившими за собой семьи – родителей, родных и двоюродных братьев, сестер – где-то в Польше, Румынии, Литве или Латвии и приехавшими туда, где все было для них чужим. Евреи мечтали об Иерусалиме, жаждали его, но в действительности его не знали. Они тосковали по Европе и в то же время гневались на нее. Нельзя было предаваться этой тоске, внутренняя цензура не позволяла делать это открыто. Днем они ненавидели Европу, а по ночам о ней мечтали.

А каковы ваши отношения с Европой?

Видите ли, лет 70–80 назад европейские евреи были единственными европейцами, когда все остальные были патриотами своего национального государства – Болгарии, Латвии, Ирландии или Норвегии. Теперь все вдруг стали европейцами, а кто еще нет, стоят в очереди, ждут возможности влиться в Европу. А 80 лет назад евреи не считали себя поляками, русскими, литовцами или украинцами. Они знали языки, любили историю, природу, культуру, искусство европейских стран и больше всего – музыку. А Европа их не любила. Они были пасынками Европы. Евреи ощущали себя европейцами, поэтому их обзывали космополитами, паразитами, интеллигенцией без корней. Все эти ярлыки были и в нацистской, и в коммунистической лексике. Паразиты, космополиты и интеллигенция без корней – под этим подразумевались мои родители. Я сын таких родителей, и мои отношения с Европой в своем роде унаследованы от родителей. Эта противоречивая связь по-прежнему во мне жива, хотя себя я европейцем не считаю и по отношению к Европе чувствую и соблазн, и подозрения.

Вы были единственным ребенком у своих родителей, от вас наверняка ждали великих свершений.

Это универсальная история для всей еврейской эмиграции, не только иерусалимской. Каждая эмигрантская семья, оказавшись на новой земле, решает поскорее забыть старое – в уверенности, что здесь сбудутся все их надежды. Но ни одной из них никогда не суждено сбыться. Старую землю никто не в состоянии забыть, она возвращается в мечтах, тоске и ностальгии. А многие надежды на новой земле так и остаются несбывшимися, и эти несбывшиеся надежды взваливаются на плечи детей. Вся семья становится космодромом, а ребенок – большой ракетой, которую пичкают витаминами, фортепианными уроками, знаниями и образованием, чтобы однажды этот космический корабль взлетел, унося с собой в небеса все несбывшиеся надежды семьи.

А какие надежды ваши родители связывали с вами?

Родители, с одной стороны, хотели, чтобы я был Новым Израилем – здоровым, выносливым, светловолосым, незатейливым, не таким, как они, другим. Но, с другой стороны, как и все родители, они хотели, чтобы я походил на них – чтобы я был интеллектуалом, художником, продолжившим начатый ими путь. Никак не удавалось избавиться от этой установки при всей ее противоречивости.

В своем автобиографическом произведении «Повесть о любви и тьме» вы пишете, что был миг, когда вы хотели быть не ребенком, а книгой. Почему?

Я рос в мире непрерывного страха. Повсюду вокруг говорили о том, что происходит в Европе, о Холокосте. Со мной никто об этом не разговаривал, но с полуслов, по обрывкам фраз я ощущал, своими крошечными антеннами улавливал, что в Европе с нашей семьей случилось что-то плохое, что мы никогда больше не увидим брата отца, его жену и сына Давида, моего одногодка. И на Иерусалим тоже надвигалась новая катастрофа. Поговаривали, что британцы собираются покинуть Израиль и тогда придут арабы и всех нас вырежут. Мы жили между одним Холокостом, только что прокатившимся по Европе, и вторым, еще только приближающимся к Израилю. В Иерусалиме царили страх и комендантский час. Я понимал, что куда безопаснее быть книгой, а не человеком, ведь человека так легко убить. Книгу тоже легко сжечь, но всегда где-то в Буэнос-Айресе или Риге сохранится экземпляр-другой. И так я останусь жив. Я хотел быть приключенческим романом. Вот такая мечта была у мальчика лет пятишести.

Еще не научившись читать, я придумывал всякие истории и рассказывал их детям во дворе. На самом деле это был единственный способ произвести впечатление на девочек. Я не был ни красивым, ни рослым, ни хорошим учеником или спортсменом. Ничего не оставалось, как придумывать истории. И вот как начал я в пять лет, так по сей день не могу остановиться.

Эти истории вы рассказывали на иврите. Почему родители не научили вас другим языкам? Вы пишете, что их полки ломились от книг на русском, немецком и французском.

Мои родители знали многие европейские языки, но сознательно не хотели учить меня ни одному из них. В 40-е годы они считали, что если я выучу хоть один иностранный язык, Европа соблазнит меня своим шармом и там меня убьют. Поэтому лучше было не знать ни одного языка. Со мной говорили только на иврите. А иврит в ту пору находился еще в родильной палате. Его понемногу лелеяли, он рос и формировался на моих глазах, я вырос вместе с ним. Я очень люблю иврит. Это изумительный язык, необычный музыкальный инструмент. Я по-прежнему его осваиваю, моя учеба еще не окончена.

Вы говорите на очень красивом, продуманном иврите. Это своего рода самоцензура?

Это не цензура, язык для меня рабочий инструмент. То же самое, что для скрипача скрипка. Я не могу взять скрипку и бить в нее, как в барабан.

Какое ваше любимое слово на иврите?

Одно из таких слов – лайла (ночь). Красивое слово, как песня. Лайла.

У латышей это весьма популярное женское имя, позаимствованное из арабского языка.

Надо же!

Иврит был родным языком вашей матери?

Когда родители не хотели, чтобы я понимал, о чем они говорят, они переходили на русский. Израиль, наверное, единственная в мире страна, где дети учат родной язык родителей. В моем случае, правда, все было немного иначе, мать говорила на безупречном иврите, но по большей части дети в то время учили «родной язык» не у своих родителей.

Когда в 90-е годы сюда приехал миллион русскоговорящих репатриантов из бывшего Советского Союза, их говор не напомнил вам акцент отца и одесского деда, который, даже будучи пламенным сионистом, так и не научился бегло говорить на иврите?

Мой отец говорил на одиннадцати языках, и на всех с русским акцентом, даже на арабском. Дед говорил на ломаном иврите с сильным русским акцентом. Разумеется, накатившая волна российских репатриантов принесла воспоминания о моих семейных корнях.

Вы тоже, как когда-то они, сидите здесь, в Араде на скамеечке, и спорите о политике и справедливости?

Конечно, я сижу в кафе за столиком, и люди подходят и хотят поговорить. Те, кто меня знает из телевизора, хотят спорить о политике. Я только успеваю кофе заказать, а у столика уже трое собрались доказать, что я не прав.

У вас есть книга «Здесь и там – в Израиле» о евреях, с которыми вы встречались в путешествиях. В кафе города Бейт-Шемеш вы спорите с целой толпой восточных евреев. И никто с вами не соглашается – ни в том, что палестинцам полагается свое государство, ни о мирных переговорах.

Да, но все эти люди в кафе Бейт-Шемеш относились ко мне как к члену семьи, чьи взгляды для семьи неприятны и неприемлемы, и поэтому меня надо наставить на путь истинный. И мое отношение к ним было схожим – что я обязан этим израильтянам внушить, насколько неверен их

подход. Ибо все мы из одной семьи. Попробуй я в то время сделать нечто подобное в Белфасте, вряд ли мы разошлись бы миром. Или я, будучи итальянским ультралевым, пошел бы объясняться с неофашистами, тоже могло бы плохо кончиться. А там мне продолжали подавать бурекасы и кофе. Не исключаю, что меня хотели убить медленно, давая прикуривать одну сигарету за другой, но это было очень приятно.

Вы встречали не только политических противников, но и успели застать поколение евреев, приехавших в Палестину еще в составе Османской империи. У одного из них на могиле было написано место рождения «Riga, Russland».

Да, евреи в ту пору говорили на очень странном языке. Его все равно называли ивритом, но в нем одно слово было из идиша, одно – из турецкого языка, пара русских слов и еще пара – арабских. Я хотел встретить их, этих старых людей, начавших строить это государство. Поездка в Зихрон-Яков или Бат-Шломо становилась путешествием во времени, к истокам, когда государство и язык только формировались. Они приехали в Израиль задолго до моих отца и матери. Это было увлекательно и трогательно. Они были идеалисты.

Но один из этих стариков сказал: не надо было так быстро пускать этих прагматиков к власти. Надо было позволить этим безумным идеалистам строить Израиль.

Да, он был из Зихрона. Будь он из Иерусалима, вряд ли бы он так сказал. (Смеется.) В Иерусалиме слишком много безумных, вряд ли он хотел бы позволить таким управлять страной.

Вы считаете себя сионистом?

Да, но я из тех сионистов, которые считают, что все, чего когда-то хотел достичь сионизм, достигнуто. Мечта сионистов о том, чтобы большинство евреев жило в независимом государстве Израиль, сбылась. Шесть миллионов евреев называют сегодня Израиль домом, это половина всех евреев мира. Дальше уже вариации – религиозный сионизм, марксистский, социал-демократический. Теперь надо покончить с оккупацией и договориться о двух отдельных государствах. Иного пути попросту нет. Мы должны признать независимость Палестины. Чтобы все, что есть у нас, было и у палестинцев.

Может быть, единственным путем к решению этого бесконечного конфликта будет усталость?

Ну, мы все же не имеем права на усталость, ибо, если этот конфликт не будет разрешен мирным путем, здесь будет только одно государство. Только без нас. В один прекрасный миг это государство просто станет арабским. Поэтому нужны два независимых государства, это единственное решение. Мы не можем жить одной большой счастливой семьей. Ибо мы, к сожалению, не одна семья, и уж никак не счастливая. Мы – две несчастные семьи, которые должны разойтись, разделив дом пополам. У чехов и словаков осмысленный и справедливый развод получился спокойно, без войны. Израилю и Палестине не нужен медовый месяц, им необходим честный и справедливый договор о разводе.

Среди ваших учителей была выдающаяся еврейская поэтесса Зелда. Вы пишете, что она умела слушать.

Да, она действительно меня слушала, пока другие только говорили или дожидались возможности возразить. Мой дед Александр тоже умел слушать, но он слушал только женщин, причем с огромным удовольствием и терпением.

Это тот самый дедушка, что отплыл из Одессы в Америку со своей кузиной, вашей бабушкой?

Да, тот самый, что по дороге на собственную свадьбу успел влюбиться в другую пассажирку. Но бабушка была женщиной суровой, она взяла его за ухо и притащила к раввину. В царской России брак между двоюродными братьями и сестрами был запрещен, а в иудаизме нет. Раввин прямо на корабле их и повенчал.

В Израиле все знают вас как кибуцника – вы долгие годы прожили в кибуце, много об этом писали. Теперь выясняется, что вы выросли в семье беженцев в одном из беднейших районов Иерусалима. Вы скрывались?

Ну, теперь, когда тысячи израильтян прочли мою книгу, чего уж там скрываться.

Теперь да, но раньше вы часто называли себя сиротой. Сиротой из кибуца.

Да, ибо я был очень зол на отца, зол на мать. Зол за то, что она убежала от меня с любовником, не оставив даже письма. И я ненавидел отца, позволившего ей так исчезнуть. И был зол на себя за то, что я такой плохой ребенок. Думал, будь я ребенком получше, она осталась бы жива. Долгие годы был зол. Не хотел ни говорить о них, ни слышать.

Если бы они читали ваши книги, каким был бы приговор?

Отец еще успел прочесть мои первые книги «Где воют шакалы», «В другом месте» и «Мой Михаэль». Он очень радовался моему успеху. Не уверен, что он любил мои книги, но успеху был рад. И моему писательству тоже.

В книге «Мой Михаэль» он не увидел сходства со скорбной будничной трагедией вашей матери?

Он никогда об этом не говорил. Ни разу не упоминал. Мы говорили о политике, о литературе, но о матери, о чувствах – никогда. И все вокруг нас были такими же – об этих вещах никто не говорил.

А может быть, говорили, только на других языках, не на иврите? Тайно?

Может быть, хотя не думаю. Они и между собой не говорили о чувствах.

После самоубийства матери вы в возрасте 14 лет покинули отчий дом и поселились в кибуце «Хульда».

Это был мой бунт против отца, я не хотел стать таким, как он. Хотел быть как раз таким, каким он не был. Мой отец был интеллектуалом, а я хотел быть трактористом, он был по воззрениям консерватором, я стал социал-демократом. Он был настоящим горожанином, я хотел жить в сельскохозяйственной коммуне. Он был низкорослым и щуплым, я решил вымахать под потолок. Как видите, у меня не получилось. Но я искренне старался, всячески пробовал. (Смеется.) Когда я смотрю на свой бунт сейчас, 60 лет спустя, то вижу себя в комнате, наполненной книгами. Вдобавок я и сам пишу книги. Я делаю именно то, чего желал отец. В этом есть, конечно, своя ирония. Но я слушался его не во всем, политически я по-прежнему спорю со своим отцом, почти каждый день. Он умер 40 лет назад, но я все равно продолжаю с ним спорить. Каждый день заново.

А со своим одесским дедушкой вы ходили слушать выступления будущего премьер-министра Менахема Бегина. Что вас так рассмешило в его речах?

(Смеется.) Бегин жаловался, что Россия мезайенет арабские страны, а Израиль никто не мезайен. Понятно, что я заржал. Единственный из присутствующих. Бегин, разумеется, под мезайенет подразумевал «вооружать», но на улице этот глагол означал совсем другое действие. Трахать. В пуританском современном иврите не было слова для обозначения мужского полового органа. Перешерстив Талмуд, лингвисты наконец отыскали для пениса название зайн – «оружие». Сегодня никому и в голову не придет употреблять это слово в связи с оружием.

Ну да, а теперь вы только и делаете, что «мезайним» друг другу мозги, жену или палестинцев. Последних еще и с помощью оружия. Вы вообще сквернословите?

А как же.

На иврите или по-арабски?

И на иврите, и по-арабски, как все.

Первыми словами, напечатанными вами на пишущей машинке в возрасте четырех лет, были «Амос Клаузнер, писатель». Как вы из Клаузнера стали Озом?

В 14 лет мне понадобилось много силы – оз, чтобы я мог покинуть дом и один поселиться в кибуце. Поэтому я и выбрал это слово. Отцу это, правда, не понравилось, но меня это мало волновало.

И это сильное слово вам помогло?

Сестры матери не хотели, чтобы я один жил в кибуце, они боялись, что там мне будет трудно, что тяжкий труд

меня совсем угробит. Но я так рвался туда, что они смирились. Я знал, что будет нелегко, но не знал, что настолько. Труд мученика. В кибуце «Хульда» мы собирали сахарную свеклу, руками выдергивая из земли. Свекла была большая, а я был тщедушным. На десятой свекле я думал: все, больше не потяну, но уговаривал себя продолжать.

Новый Израиль, молодежь кибуца вас не приняла?

Понятно, что не приняла. Они были сильными, загорелыми, мускулистыми крепышами, а я был бледным и хлипким. Я даже за девушками не поспевал, был одним из худших работников. Быть слабаком везде трудно, но особенно в обществе, где физическая сила возведена в культ. Они меня били – просто так, для профилактики, чтобы дошло, что кибуцник из меня не выйдет. Они были сельскими детьми, а я из города, говорил на утонченном иврите. Вдобавок происходил из семьи знаменитого профессора Иосифа Клаузнера, он был братом моего деда. В кибуце меня считали шпионом правых ревизионистов, заброшенным к левым социалистам. Это было очень тяжело, ибо в кибуце хочется быть вместе со всеми, быть частью общины. Вечера я проводил в гордом одиночестве или сидел с холостяками кибуца в библиотеке, они читали газеты, я – книги. До полуночи, сам по себе. В своей последней книге «Среди друзей» я возвращаюсь в кибуц 50-х годов, описываю, каким он был тогда. Хотелось вернуться в прошлое и увидеть этих людей еще раз. В особенности одиночество людей в обществе, где одиночеству вроде бы не было места.

Наверняка непросто писать об одиночестве.

Меня интересует одиночество, это условие человеческой жизни. Одиночество и человеческая щедрость. Я пишу о кибуце, но это универсальные ситуации, известные каждому. Одиночество и любовь, смерть и соблазн. Отказ и потеря, разочарование и тоска. Это книга о маленьких людях, каждый из которых однажды что-то терял. Теперь они ищут – но не всегда понятно, где и что. Нелегко писать о хороших людях, о плохих проще.

Тогдашние израильтяне были такими чудаками...

Да, и каждый знал, как исправить мир. Эти амбиции, уверенность, что надо делать именно так, я помню еще из своего иерусалимского детства. Им чудилось, что достаточно дернуть шнурок на ботинке, и мир станет лучше.

Как долго вы прожили в кибуце?

Больше 30 лет. Делал все, что полагалось, – выращивал бананы, яблоки, делал вино, собирал хлопок, давил масло из оливок...

Вам разрешали писать?

Когда я начал писать, попросил у совета кибуца разрешения один день в неделю уделять писательству. В совете разгорелся жаркий спор – ведь каждый может объявить себя художником и потребовать выходной. Как совет может разобраться, кто настоящий художник, а кто нет? Если все вдруг подадутся в художники, кто будет доить коров? Но все же один день в неделю для писательства мне выделили. Когда вышла моя первая книга, получив хорошие отзывы критиков, я пошел в совет просить еще один свободный день. И снова был большой спор, и нашелся один, кто сказал: «Возможно, молодой Амос будущий Толстой, но что он в 23 года знает о жизни? Для писателя он слишком молод. Пусть доработает до 40 лет, тогда поговорим». В конце концов мне все же выделили два свободных дня в неделю. Когда вышла третья книга «Мой Михаэль» и гонорары уже стали статьей доходов кибуца, мне разрешили писать три дня в неделю.

Что в вас осталось от жизни в кибуце?

То, что я по-прежнему встаю в пять утра. И демократическое отношение к любому человеку – все это из кибуца. К каждому человеку я отношусь как к равному себе. Легко вступать в разговор с любым чужим человеком я тоже научился в кибуце.

Какие люди там жили?

По большей части галицийские и румынские евреи. Когда они не хотели, чтобы мы их понимали, они переходили на идиш.

Вы говорили, что чувства и интимные отношения в вашей семье не обсуждались, ведь так?

О нет... Никогда.

Но, насколько мне известно, в кибуцах в сексуальном плане среда весьма раскрепощенная. Мальчики и девочки в одном душе, все эти суперкороткие шорты для обоих полов...

Да, для меня это было громадным шоком – вдруг оказаться в сексуально открытом обществе, позволяющем себе куда больше, чем я мог себе представить. Внезапно открыть такую сексуальную свободу, особенно в сравнении с той пуританской средой, где я провел все детство... Потребовалось время, чтобы привыкнуть. Понемногу раскрепостился, со временем.

У вас есть биографическая история о потере невинности с одной из учительниц кибуца. Этакая мечта мальчика-подростка...

Да, да, что женщина, все знающая, возьмет его и освободит. После той ночи с Орной я намного лучше чувствую себя в женской компании, нежели в мужской – совсем как дед Александр. Он мог сидеть в кафе и зачарованно слушать женщин. Я потом встретил Орну в Америке на презентации своей книги. Подошел поздороваться. Поцеловал. Оказалось, это ее дочь. И тут я увидел Орну – в кресле-каталке... Годы безжалостны.

Это очень эротичная картина, когда Орна вас застала с одной рукой в штанах, а в другой ее ночная сорочка. Вам легко писать о сексе?

Нет, о сексе писать очень трудно. Как художнику трудно писать вазу с цветами. Ведь очень многие, причем большие художники, до него это уже писали. Вот и с сексом то же самое. Трудно о нем писать, особенно если не хочешь впасть в банальность, кич или вульгарность. Создать нечто иное, небывалое очень трудно. Но любопытство помогает. Любопытные люди – лучшие любовники.

Вы были бледным, болезненным мальчиком. Ваша будущая жена была первой красавицей кибуца, все эти загорелые мускулистые юноши в очередь выстраивались, а вы летали по орбите шестой планеты от Солнца. Почему она выбрала пятнадцатилетнего Амоса?

Вот уж не знаю, это надо у нее спрашивать. (Смеется.) Но и в самом деле Нили была самой красивой девушкой кибуца. А я был совсем другой, далекой планетой.

Дед вашей матери женился в 13 лет на 12-летней девочке, доказав раввину свое право иметь жену. Эта шальная дедовская кровь как-то дает о себе знать?

Я чувствую их всех. И потому так сильно хотел написать «Повесть о любви и тьме», чтобы не забыть их, чтобы записать их жизни. Мы живем в эпоху, когда наша коллективная память исчезает все быстрее. Не только здесь, память всего человечества погружается в забвение, понемногу стирается. Израиль необратимо теряет коллективную память.

Отчего это происходит?

От непрерывной промывки мозгов. Нам неустанно повторяют: выбрасывай все старое и покупай новое! Каждый ребенок с двухлетнего возраста только и слышит: это выбрасываем, покупаем новое, меняем на лучшее. В таком мире у воспоминаний особой ценности нет. Воспоминаниям не за что зацепиться, и они медленно растворяются. Я в первую очередь хотел написать эту книгу для своих внуков. Мы росли в районе Керем Авраам, и там был почтальон, господин Малуах, разносивший письма. И была у него странная привычка писать на конвертах всякие примечания от себя. Он не вскрывал чужие письма, он только писал на них, например: «Британцам нельзя верить, ни единому их слову». Или: «Вы своим детям позволяете слишком много, это не идет им на пользу». Или: «Ваше белье висит на веревке уже три дня. И голуби...» (Показывает, что голуби делают с бельем.) Когда я писал свой роман воспоминаний, то чувствовал себя немного тем почтальоном. Я своим детям и внукам принес письма от моих отца и матери, которых они никогда не видели. И приписал на конверте что-то от себя.

Ваш отец вырос в довоенной Литве. Там остался брат вашего отца с семьей, и там они были убиты во время войны. Вы там бывали?

Той Литвы, где вырос мой отец, больше нет. Вильно его времени исчез. Некуда возвращаться. Я не хочу навещать камни. И в Ровно, родной город моей матери, вряд ли поеду. Там тоже только камни остались...

Отца расстроило ваше бегство в кибуц. Он вас навещал?

Приезжал изредка из Иерусалима в гости. Позднее он жил в Лондоне и приезжал реже. Через год после смерти матери он женился на другой женщине. Выбросил все вещи матери, даже заколки для волос. Отношения с его второй женой я называю «корректными». У меня есть единокровные брат и сестра, мы близки.

На свете так много несчастных семей, а счастливые счастливы таким сложным, иногда непонятным образом.

Счастье вообще редкость... Толстой в «Анне Карениной» пишет: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». А я считаю совсем наоборот. Несчастливые семьи несчастливы всего какими-то семью-восемью способами, этакими клише. Но счастье – это такая редкость. Как китайская ваза, которую разрисовывают и расписывают годами. Медленно, терпеливо.

Последняя из прочитанных мною ваших книг называлась «Евреи и слова». Вы написали ее на английском вместе со своей дочерью, историком Фанни Зальцберг-Оз. Что еще нового можно сказать о евреях?

Мы с Фанни придерживаемся теории, что иудаизм не только религия, это цивилизация. Целая цивилизация – литература и искусство, образ мышления и пути мысли, традиции и менталитет. Одна из цивилизаций, изменивших мир, его лицо. И религия только одна из ее граней.

В этой книге вы пишете, что одна из типичнейших черт еврейского характера – это «хуцпа», дерзость. Это трудно перевести на другие языки, даже в английском употребляется еврейское chutzpah. Вы тоже «хуцпан», бесцеремонный наглец?

Да. Я заговариваю с незнакомыми людьми без всякого смущения. Я легко вступаю в разговор. Не испытываю ни малейшего страха ни перед политиками, ни перед правительством. В молодости, возможно, да. Но сегодня уже нет – теперь я со всеми говорю «на уровне глаз», как равный с равным. В этом отношении я хуцпан. Но это типично еврейская черта. Вот, например, такой случай. Стенли Фишер, президент Банка Израиля, на уик-энд поехал отдохнуть на Кипр. Самолет вылетает около полуночи и прилетает на Кипр в полвторого ночи. Фишер глубокой ночью стоит в аэропорту, дожидаясь багажа. К нему подходит израильтянин и вежливо осведомляется: «Вы глава Банка Израиля?» – «Да». – «Где мне лучше обменять деньги – в аэропорту или где-нибудь в городе?» Вот тебе весь Израиль и его характер! Это уже и не наглость.

Посреди ночи, господин Фишер на отдыхе...

Но он же президент банка, он лучше всех знает, где менять деньги! Почему бы у него не спросить?! (Смеется.)

Какого высказывания из иврита вам не хватает, когда вы говорите по-английски?

Той же хуцпы для обозначения дерзости, нахальства, переходящего в наглость. И «найти благосклонность в моих глазах». Перевести это можно просто как «мне нравится» или «не нравится», но на иврите фраза делится на части и звучит как песня. Ибо на самом деле означает, что хен – очарование – в моих глазах, я только наделяю им объект, и он вызывает мою благосклонность. Перевести это толком нельзя. Литературное произведение вообще трудно переводить. Это как попытка исполнить скрипичный концерт на рояле. Это возможно, только не пытайся извлечь из рояля звуки скрипки. Это совсем другой инструмент.

Но я расскажу, как «Повесть о любви и тьме» была переведена на арабский язык. Десять лет назад студент по имени Джордж Кхури, израильский палестинец, вышел к университету на вечернюю пробежку. Палестинские террористы приняли его за еврея и убили двумя выстрелами в голову. Его семья пожертвовала деньги на перевод моей книги, чтобы способствовать пониманию между двумя народами. Семья Кхури надеялась, что эта книга может углубить у арабских читателей понимание того, что происходило по другую сторону в конфликте, где трагическим образом правы обе стороны.

И какая же арабская страна осмелилась издать книгу израильского писателя?

Ливан. «Хезболла» пригрозила издателям смертью за такую пропаганду сионизма. Позднее ливанцы написали в интернете: даже «Хезболла» не будет их учить, что можно читать и что нельзя. Часть читательских отзывов была весьма враждебной, но были и рекомендации арабским писателям прочесть эту книгу, чтобы поучиться, как надо писать.

Вот это уже комплимент.

Да, реакция была неоднозначной.

С палестинцами вы разговариваете на английском?

Нет, обычно на иврите, большинство им владеет. Мы говорим о том, что можно сделать в нынешней политической ситуации. Европа полагает, что если вместе пить кофе и лучше узнать друг друга, все можно разрешить. Мы пьем вместе кофе. Но это ничего не решает.

Я хотела бы спросить вас о светских евреях...

Мне очень жаль, что светские евреи не знают традиционных священных текстов, поэзии. Мы писали книгу «Евреи и слова», чтобы приблизить израильтян к иудаизму как культуре, цивилизации, не как к религии. Чтобы они могли узнать Мишну, Талмуд, аггады еврейских мудрецов, средневековую религиозную поэзию. Мы пытались всем этим дать хотя бы вкус, как закуску для возбуждения аппетита, чтобы вызвать интерес и желание читать дальше.

Талмудический Бог, с которым все спорят, которого любят и боятся, вам близок?

С тем же Богом наш праотец Авраам торговался как продавец подержанных машин. Уничтожать или не уничтожать Содом, если в нем найдется пятьдесят праведников, тридцать, потом двадцать и, наконец, хотя бы десять? Не смущаясь, даже вызывающе торгуется с Богом, как наглец, как мы о цене машины. И, проиграв в споре, Авраам заявляет: «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» В действительности он говорит Богу: «Хоть Ты и законодатель, Ты не стоишь над законом, Ты несправедливо судишь. Может быть, Ты и есть главная исполнительная власть этой земли, но Ты не можешь быть выше закона, Ты должен ему следовать». Это очень характерное для иудаизма отношение вряд ли можно найти в других религиях. И в Книге Иова, и в пророчествах Иеремии можно найти споры с Богом. В Талмуде особенно.

Вы и с Богом часто спорите?

Я с Богом спорю, хотя и не верю в него. Меня восторгают споры праведников и мудрецов Талмуда, вся эта долгая традиция спора, мне она нравится.

А с собой вы спорите?

Понятно, что спорю. Это мне помогает писать. Когда я слышу в себе несколько голосов, иногда совершенно противоположных, то знаю – у меня внутри есть рассказ. «Повесть о любви и тьме» тоже не рассказ одного человека, не просто автобиография, даже не мемуары. Она многомерна. Это рассказ о моих родителях – их любовь и их тьма.

И ваша тьма тоже. Вы описываете шиву – семидневный траур после смерти матери, когда вы сидите дома почти неподвижно, а вокруг вас люди. И когда шива кончается, люди исчезают, оставив замусоренный до ужаса дом.

Да, это был единственный раз в моей жизни. С той поры я все прибираю, мою каждую забытую кофейную чашку, выбрасываю каждый ненужный клочок бумаги, чтобы это никогда не повторилось.

Не будь бегства в кибуц, вы могли бы стать израильским Обломовым, как Фима в вашем рассказе.

Израильским Обломовым? Это хорошее обозначение. Может быть, и стал бы Фимой, но не только Фимой. Ибо, будучи только Фимой, ничего бы не написал. (Смеется.) Фима не может написать «Фиму»... Но шива – это очень хорошая традиция. Время остановиться, когда ничего уже не поделаешь. Вовсе не ради умершего все собираются вместе и сидят целую неделю. Это связано с жизнью, с живыми, их воспоминаниями, историями. Это все в утешение живым.

Однажды я по латышской традиции явилась на похороны во всем черном, но это оказалось неожиданно весело.

Евреи не считают смерть каким-то отдельным состоянием. Жизнь впадает в смерть, они сливаются друг с другом. Неважно, из Польши ты или из Северной Африки, темперамент у израильтян неподавленный. В Израиле остались гены кибуца, где все на «ты». Эта прямота, непосредственность, спонтанность – мне это очень близко.

Вас часто спрашивают о политике и будущем Израиля, так как писатель в глазах общества сродни пророку.

Нет, я не считаю себя пророком. Я действительно не знаю, что нас ждет, что будет. Когда, скажем, Европа смотрит на Израиль, она видит 80% фанатиков, 19% грубых и жестоких солдат на блокпостах и 1% чудесных, совестливых, интеллигентных людей, борющихся за мир и критикующих правительство, таких как я. (Смеется.) Понятно, что такое представление не имеет никакой связи с Израилем, ибо в действительности Израиль – это кусок побережья от Нахарии до Ашкелона, светский до мозга костей, гедонистический, темпераментный, с открытым сердцем, щедрый, чуточку бесстыжий. Как и все у Средиземного моря, мы вписываемся в фильм Феллини. Не Бергмана.

Иерусалим другой.

Иерусалим – другая планета. Оттуда надо время от времени сбегать в Тель-Авив. Или на север страны, в Хайфу или Нахарию, где есть море, пляжи. Иерусалим сам по себе – это не совсем Израиль.

Вы изучали литературу и философию. Это помогает стать писателем?

Я не считаю, что писателям это так уж необходимо. Есть изумительные писатели, ничего такого не изучавшие. Чехов изучал медицину, Саул Черниховский тоже. Толстой, по-моему, не изучал ничего. Правда, все они много читали. Поэтому мой единственный совет молодым писателям – пиши только о том, что знаешь!

Израиль продолжает русскую классическую традицию – писатели не просто развлекают народ, они мыслители, их мнение весомо, от них ждут страданий и трагической жизни.

Это так, если надо, будем страдать. Но я умею наслаждаться жизнью. Это мне очень даже помогает писать. Когда я сижу в очереди к врачу, на автобусной остановке, на станции или в аэропорту, я не читаю газету, я слушаю, о чем и как разговаривают люди. Я пристально за ними наблюдаю, изучаю их одежду, язык тела, жесты. Я смотрю на их обувь. Обувь о многом может рассказать и обязательно расскажет какую-нибудь историю. Повсюду меня окружают человеческие истории.

Кто-нибудь в вашей семье молился Богу?

Дед Александр раз в год в Йом-Киппур ходил в синагогу. А моя бабушка была одержима чистотой, неустанной борьбой с микробами. Она так боялась левантийских бацилл, что каждый день сидела в горячей ванне с хлором. В ней и умерла. Но в основе этого страха была страсть, эротика. Все эти полуголые мускулистые грузчики на рынке, загорелые тела в потеках пота. Они таскают тяжеленные ящики с фруктами, мешки с пряностями, трогают все это. Бабушка несла свое пуританство как пояс верности, чтобы себя уберечь. Она убивала страх поддаться соблазну Леванта, который ощущала непрерывно – в запахах, фруктах, цветах. Даже во время шивы после смерти матери она бегала по дому, дезинфицируя кофейные чашки и вымачивая фрукты в мыльной воде.

Вы по-прежнему в шесть утра читаете Танах (Библию)?

Каждый день по главе. С утра перед восходом я выхожу гулять в пустыню, вдыхать ее тишину, впитывать в себя ее запахи, звуки, тени и силуэты барханов. Потом возвращаюсь домой. И когда по радио раздаются заклинания очередного политика «во веки веков, до конца света, никогда впредь, ни в жизни!», я твердо знаю, что камни в пустыне смеются: «Что он знает о вечности?»