Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

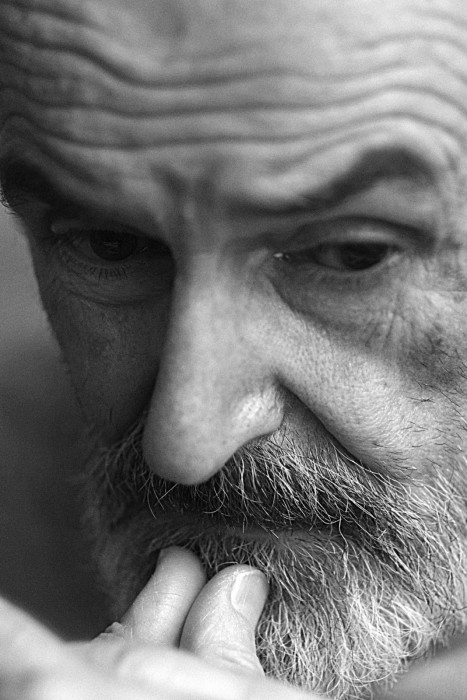

Эрик Булатов – одна из главных фигур московского концептуализма. Как бы банально ни звучала эта фраза, для нормативного искусствоведения она все еще остается новостью. Когда в преперестроечные и постперестроечные годы московский концептуализм стал международным брендом, его звездами оказались Илья и Эмилия Кабаковы, Виктор Пивоваров, Павел Пепперштейн. Булатов же до поры до времени оставался в тени. Сейчас, по прошествии двух десятилетий, его акции резко пошли вверх: он неожиданно оказался и заметнее, и многограннее, и яснее большинства своих соратников. Сегодня «эталоном московского концептуализма» все чаще называют именно его.

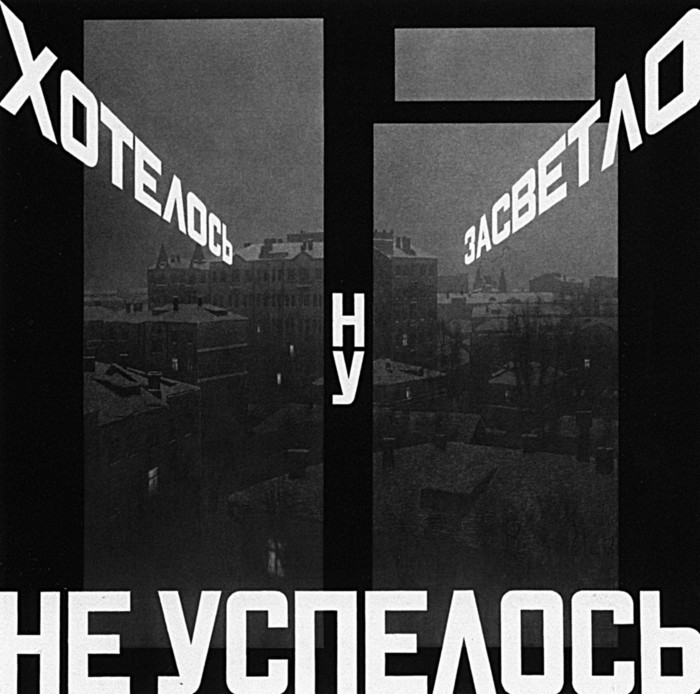

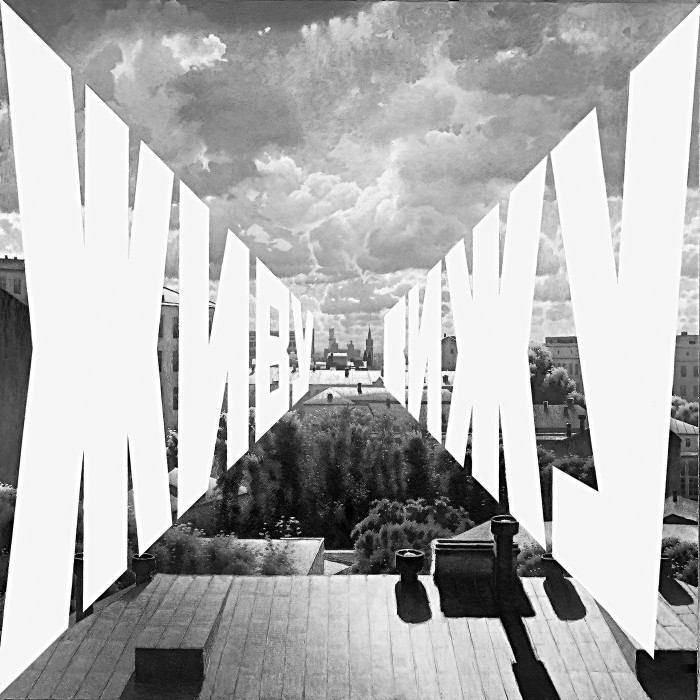

Возможно, секрет Булатова – в прямоте высказывания. Концептуализм с самого начала заявлял о себе как о чем-то сложном для понимания, требующем предварительной умственной подготовки и чтения многих книг, – а Булатов был единственным из этой когорты, у кого все было наглядно до плакатности, без интеллектуального кокетства. Собственно, из стилистики советского плаката он и заимствовал основные приемы обращения с визуальным образом: плакатный шрифт, его контраст с изобразительным фоном, вообще дихотомию «изображения № 1» и «изображения № 2», на которой построены его классические работы. На буколический летний пейзаж накладывается красная надпись рубленым шрифтом «Опасно!» – и произведением искусства является напряжение между безмятежной картинкой и предупреждающей тревожной надписью. На реалистическое изображение уходящих в пейзаж рельсов накладывается надпись «Поезд» – и произведением искусства становится чистой воды иллюстрация к лингвистике, к де Соссюру, к различию означающего и означаемого, того, что мы видим глазами, и того, что передаем словами, хотя имеем в виду одно и то же. Плоскость, испещренную повторяющимися механическими строчками «Свобода есть», прорывает (и в прорыве виднеется бескрайнее синее небо) слово «Свобода», и тут уже друг на друга накладываются два пласта, где слово обесценивается, превращается в расхожий пустой заменитель уже не пойми чего – и где оно снова обретает смысл и силу, и второй бьет первый и пробивает насквозь, чтобы выйти к символу самой свободы, простора и полета.

Такая прямолинейность все больше завораживает в Булатове зрителей, уставших от изощренных интеллектуальных загадок. Ура, тут наконец все понятно! Но было бы наивно считать Булатова прямолинейным плакатистом. За всеми его работами стоит глубокое погружение и многолетние исследования истории живописи – Проторенессанса, Ренессанса, классики, модернизма и авангарда. Без них Булатов просто не мог бы родиться как художник. И Булатов – один из немногих авторов, которые выстраивают цельную линию истории искусства как бунтарскую: за ним стоит как минимум пятисотлетняя череда предшественников, и он показывает их всех не как «украшателей» и авторов ладных картин, а прежде всего как смелых исследователей, бросавших вызов общепринятой изобразительной манере, дерзнувших ее деконструировать, разъять и представить публике свое видение самой структуры изображения – разве что на современный взгляд они делали это тоньше и спокойнее, а Булатов довел до предела. Однако он однозначно является их продолжателем, и уже мало кому сегодня заметное новаторство какого-нибудь Фра Филиппо Липпи аукается в полотнах Булатова.

Как и любой серьезный художник, Булатов не дает однозначных ответов. Его классический «Горизонт» 1972 года, где в виде на пляж – отпускной мечте советского человека – вместо горизонта протянута официальная красная ковровая дорожка, тоже имеет две основных интерпретации: по первой, эта дорожка как символ карьерного успеха и есть горизонт, к которому бесконечно стремятся советские люди, по второй – наоборот, она закрывает истинный горизонт, как диктат идеологии закрывает советским людям истинную жизнь. Сегодняшние работы Булатова сохраняют ту же многозначность: он не диссидент и не выразитель противоречий советских времен, он диссидент и выразитель противоречий человеческого существования вне зависимости от режима и времени – а это и значит быть концептуалистом.

Анна Матвеева

Я читал ваши эссе, и у меня создалось впечатление, что вам кажется, что ваши работы не воспринимаются правильно. Если это так, то почему, по вашему мнению, это происходит?

Это происходит потому, что для меня самое главное – это пространство картины. Не предметы сами по себе, а те взаимоотношения между ними, которые возникают в пространстве, то есть глубина, движение в глубину и обратно. А современное мышление воспринимает пространство как что-то вторичное, что-то вроде аккомпанемента: главное, мол, это изображение самих предметов. Если так смотреть на мои картины, то они теряют всякий смысл. Я сейчас принесу какой-нибудь свой каталог, чтобы вы видели, о чем идет речь.

Да, да, безусловно.

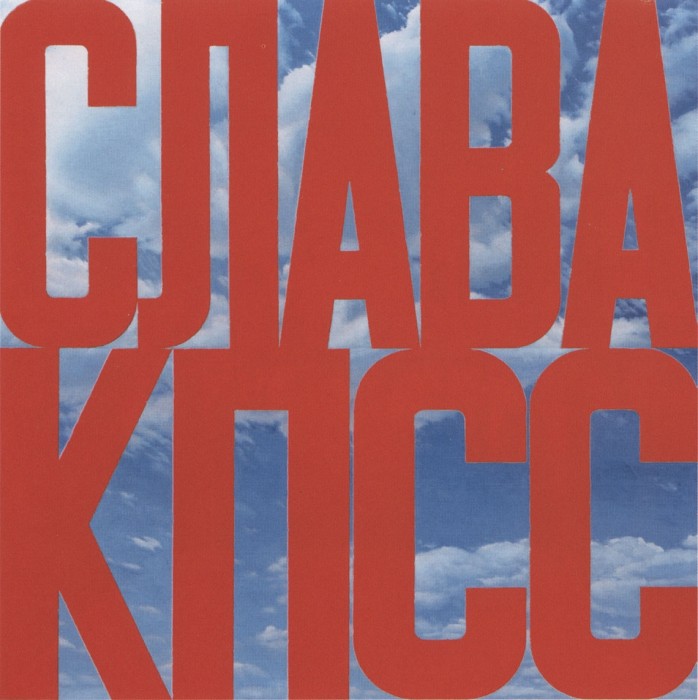

Вот это одна из самых как бы основополагающих для меня картин. А воспринимается она очень просто: как коммунистический лозунг, самый что ни на есть. И вот меня спрашивают: почему же вы не народный художник СССР, почему не лауреат, там, Сталинской премии? С другой стороны, люди, которые знали, что я нонконформист, не выставляюсь, не участвую в официальном искусстве, искали здесь иронию. А здесь нет никакой иронии – просто вот плакат... По небу эти буквы. Но если это так, то это американский поп-арт, но только на советском политическом материале.

Кстати, в репродукциях меня смотреть трудно, потому что как раз пространство репродукция очень плохо передает, практически вообще не передает. Она делает картину плоской, а для меня важна глубина.

Так вот, если всмотреться немножко, то вы увидите, что эти облака уходят от букв, они не лежат на облаках, между буквами и облаками возникает некое пространство. Выясняется, что буквы не по небу написаны, буквы написаны на поверхности картины, а небо, облака уходят в глубину; там – другое пространство, другая жизнь. И буквы как бы не дают нам возможности рассмотреть облака, небо, они нам мешают, они нас туда не пускают... Так что сразу возникает запрет на возможность движения вглубь, то есть это движение в глубину и небо я понимаю как свободу... Вот свобода и запрет на свободу. В этом и дело, в пространственном конфликте, конфликте между передней плоскостью – вот эти красные, страшно агрессивные буквы, которые бросаются прямо на нас, – и глубиной, которая там возникает.

Ваши картины находят зрителей также и за пределами мест, где понимают, что там написано, что это буквы советского плаката и т.п. А если этого не понимать, если смотреть на это как на красные буквы, будет ли восприниматься эта картина так же?

Дело же не в этом, дело в том, что нельзя не увидеть контраста между красными буквами, которые бросаются на нас, и синим небом, которое от них уходит в глубину. Вот и все, больше я вообще ничего не хочу сказать.

Но это взято из советского времени, мы могли прочесть это на любом заборе.

Да... Для человека, выросшего здесь, это наверняка ничего уже не означало, кроме букв или кроме вот пятна этого красного – я неправ? Никто же не вникал и не читал это и не думал про славу, не думал про коммунистическую партию, а эти буквы уже стали некоторой бессодержательной орнаментацией нашего быта. А сегодня многие молодые русские даже не знают, что такое КПСС.

(Пауза.) В принципе, если выражено время, если найден визуальный образ времени, то это будет жить всегда. Как бы ни менялось время, как бы ни забывалась конкретная социальная ситуация, если время поймано, то оно остановлено, и ничего с этим не сделаешь. Мы смотрим картины Вермеера, которые тщательнейшим образом с невероятной любовью изображают голландский быт XVII века, это как бы его религия, это его вера и убеждение. Какое нам дело сейчас до всей этой голландской мебели, всех этих вещей, которые он так любил? Его картины нас волнуют, они нам безумно интересны. Почему?

Почему?

Потому что он поймал ту жизнь, они живые и всегда будут живые.

А как вы различаете? Ведь в Голландии же довольно много художников рисовало в это время – может быть, таких же хороших, как Вермеер, только мы их не знаем. Почему сейчас картины одного художника не живые, а именно Вермеер – живой?

Никто из них не мог поймать своего времени. А он поймал его, вот и все. Он его выразил. Надо выразить время, надо его... Ну, не знаю, трудно это объяснить, это уже невербальная ситуация, это не литература. Либо вы увидите, либо не увидите.

То есть является ли картина живой, определяется умением это увидеть?

Умением выразить. Увидеть еще мало. Увидеть и найти возможность увиденное еще и адекватно выразить. Это очень сложно... Вот пять человек нарисуют портреты одного человека. Все они будут похожи на этого человека, но в одном случае это будет живой человек, а в остальных – нет. Искусство есть искусство. В нем есть эта вот тайна. Изначально, если хотите.

Хорошо, но, определяя свои картины, вы не хотели говорить о них в каком-то историческом контексте. А в отношении Вермеера сказали, что он выразил время. Что это означает – поймать время? Что это хорошо сделано?

Нет, это остановленное мгновение. Как сказать... Все меняется непрерывно. Жизнь меняется, все меняется, а искусство в состоянии остановить мгновение; ну вот такая фаустовская ситуация. Остановленное мгновение – это и есть произведение искусства. Понимайте это как хотите.

Как вы думаете, могут ли картины изменяться со временем? Вот у Вермеера стоит женщина у окна и стоит. Может ли в этом смысле картина как-то измениться?

Я не знаю, может ли она измениться в этом смысле, но то, что может измениться, – это наше сознание. Наше сознание меняется, и бывает, что понимание какого-то произведения искусства приходит через двести лет или даже позже, а бывает, что оно воспринимается сразу. Почему так происходит, я не знаю, но при всех условиях решает дело только время, больше ничего.

Что значит – время решает? Понимают или не понимают?

Живой я или неживой. Искусство это или нет. Вот Вермееру понадобилось двести лет, да? При жизни он был одним из многих...

Его все-таки довольно дорого покупали.

Тем не менее он умер от того, что не мог ничего продать. Долгое время считали, что его работы принадлежат Питеру де Хооху. Вообще это имя по-настоящему всплыло только в начале XX века. И как ни странно, во многом благодаря фашистам, Гитлеру, который его больше всех любил. Но это уже другой вопрос. Важно, что ему понадобилось несколько сот лет, а, скажем, Веласкеса сразу очень высоко оценили и полюбили, и абсолютно справедливо. Рембрандта тоже – пока он не сложился как художник, пока он был таким еще неопределенным, его обожали, любили, а когда он сделал свой основной шедевр, от него отвернулись, его совершенно забыли. Так бывает. Но так или иначе наступает время, когда все становится по своим местам. Тот, кто был слишком высоко оценен, съезжает с пьедестала, а тот, кто был недооценен, поднимается.

Вы говорили, что есть образ, и показывали почему-то на свою голову, где этот образ существует...

Да, да...

Если я правильно вас понимаю, рождение картины есть соответствие или несоответствие образу, который вы имеете...

Да.

Тогда можно допустить, что самое важное – это образ, а не картина, которая является лишь воплощением этого образа, скажем так. А этот образ меняется со временем?

Ну, это может быть совершенно по-разному. Есть художники, которые, начиная, совершенно не знают, что будет дальше. Есть какой-то предварительный импульс, но когда начинается работа, сразу возникает вот это несовпадение, о котором я говорил, и художник идет уже вслед за изменениями, которые его наталкивают на то, что вот так интересно и вот так интересно, а вот так... Это, правда, достаточно распространенный принцип работы, но не обязательно всеобщий.

Вы о каком способе работы сейчас говорите?

О своем. Что этот изначальный образ, к которому как бы стараешься приблизиться, неподвижен...

То есть нужно как бы попадать в этот образ. Здесь попал, здесь – нет и все время стараешься как можно больше приблизиться к этому неподвижному образу.

К выражению этого образа... Выражению. Это не фотография. Выражение, материализация.

Да.

Вот у вас какой-то образ, а вы должны сделать живого человека – это не то, что копию с образа. Значение произведения по отношению к образу я понимаю совсем не так, как вы сказали. Вот этот изначальный образ сам по себе ничего не значит. Это еще не искусство. Это то, что называется намерением. Намерение еще ничего не значит, оно должно быть наполнено жизнью, материей жизни. Оживление, наполнение этого образа, выражение его – вот здесь уже начинается искусство... Сам по себе образ еще ничего из себя не представляет, так мне кажется.

Хорошо, вернемся к...

Да, извините, просто чтобы закончить... У меня очень развито свойство консервировать этот изначальный образ, держать его очень ясно в голове, неподвижно. Наверное, это связано с тем, что моя жизнь в течение тридцати лет делилась на две, так сказать, половины – для заработка и для живописи. Полгода я делал детские иллюстрации, а другие полгода на заработанные деньги я мог позволить себе заниматься тем, чем считал нужным. Поэтому часто получалось, что я должен прерваться где-то на середине работы, чтобы вернуться к книжной деятельности и по полгода держать в голове этот образ.

А от чего зависит то, что вы начинаете этот образ реализовывать?

Это совершенно не понятно... Почему-то возникает такая потребность. Она возникает как какая-то обязанность, как какая-то внутренняя необходимость. Увернуться от этого практически невозможно. Как будто я кому-то обещал, как будто я обязан это сделать. Кому обязан? Почему? Не знаю. Совершенно не знаю, но это ощущение необходимости обязательно возникает...

Скажите, эти образы... В каком-то смысле это довольно странный вопрос. Понимаете ли вы свои картины?

Ну, как вам сказать... (Думает.) В самом процессе работы очень многое зависит от интуиции, когда делаешь что-то, не понимая, почему и зачем. Но потом я всегда стараюсь понять, что это.

Я хотел еще раз вернуться к Вермееру, вернее даже не к Вермееру, а к Прусту. Вы наверняка помните ситуацию из романа: в Париже проходит выставка Вермеера, а писатель Бергот, уже больной, не может вспомнить одну деталь в картине Вермеера «Вид Дельфта». На ней, в верхнем правом углу, есть такой желтый кусок, кусок стены, которая тогда еще была вокруг Дельфта. И вот он идет на эту выставку, смотрит на картину, думает, что ему самому нужно было писать так же просто, приходит в волнение и падает замертво. Но ведь речь идет, скажем так, всего лишь о соотношении между желтым пятном и остальной картиной. Что в картине такого, что может совпасть со смертью человека?

Я думаю, что это вопрос не столько к картине, сколько к искусству вообще. Что-то такое может произойти не только при взгляде на картину, но и когда слушаешь музыку, читаешь стихи или вообще литературу. Я думаю, что дело просто в том, что... То есть что значит «просто»? Это совсем не просто. Наши взаимоотношения с искусством на самом деле очень не простые. Искусство на самом деле живет в своем пространстве – не в том ежедневном, будничном пространстве, в котором живем мы. И между ними непроходимая граница – в том смысле, что она неотменима. Ее постоянно стараются нарушить и отменить, но она всегда остается, она всегда есть. И мы не можем одновременно находиться и в том, и в другом пространстве. Если мы находимся в пространстве нашего ежедневного существования, то искусство мы воспринимаем очень поверхностно. Но может быть и такая ситуация (на меня, например, «Война и мир» Толстого так действует), когда совершенно забываешь себя, и то, что там происходит, становится для тебя абсолютной реальностью. То есть мы можем попасть в пространство искусства, но тогда мы полностью выходим из пространства нашего существования – нас просто нет в этот момент, мы как бы исчезаем, мы живем вот этой реальностью искусства, которая становится тогда нашей подлинной реальностью. В этот момент может произойти все что угодно – и умереть можно, и наоборот.

А почему вы как бы так, наотмашь, провели эту границу? Нельзя ли подумать, что то же пространство, в котором мы живем, может стать и пространством искусства? Тем более что есть художники, которые на этом и строят свое искусство. Марсель Дюшан самый известный, но далеко не единственный...

Ну, Дюшан этого не делает, он никогда не превращает жизнь в искусство, он просто использует жизнь как материал искусства, только и всего. То есть он использует какие-то свойства, какие-то признаки, какие-то определенные качества этой жизни, перетаскивая их в пространство искусства. В отличие от остальных художников модернизма, которые работали с предметом, всячески стараясь его деформировать, как-то трансформировать во что-то другое, Дюшан подумал: сколько же можно мучить предмет, он уже не сопротивляется, с ним уже неинтересно работать, ясно, что с ним можно сделать все что угодно. А что если его вообще не трогать и просто перетащить в пространство искусства? То есть превратить его в эстетический объект? Что нужно для этого сделать? Лишить его конкретной функции – и его функция, естественно, станет эстетической. Вот и все.

Вы ведь наверняка обратили внимание на то, что по-гречески искусство – это «технэ».

Да, да.

То же слово «технэ» греки использовали и для обозначения способа изготовления чего-либо. Это я говорю к тому, что а вдруг все ровно наоборот? Что движение идет не от обыденности жизни к искусству, а в начале было искусство, и оттуда приходят сюда, в нашу обыденность, некоторые предметы и используются уже вне всякой связи с искусством, а как-то функционально. И вот это «технэ», исполнение этой идеи теряется в нашей обыденной, мелкой материальной жизни. И художник тогда окажется тем, кто не парит в каких-то безоблачных далях, а утверждает эту изначальную ценность. Ведь понятно, что естественной жизни у человека нет, что ее нужно поддерживать, скажем так, искусством.

Ну, что я могу сказать на это... Понятно, что греки то, что мы называем изобразительным искусством, искусством не считали. Для них действительно это было технэ, то есть ремесло. Искусством была для них поэзия, только и всего. Гомер – вот это искусство.

Ремесло и искусство, конечно, очень связаны, хотя сейчас в современном искусстве часто считается, что ремесло совершенно не нужно. Искусство – это вот проект. Для реализации этого проекта можно нанять ремесленников, которые нарисуют так, как вы им скажете. Вот как Джефф Кунс. Но у меня другое отношение к искусству. Я убежден в том, что искусство все-таки живет в своем пространстве, которое находится за пределами нашего социального пространства. Оно обслуживает это социальное пространство, питается им, но эти вот заоблачные дали, приходится признать, в каком-то смысле необходимы. Искусство старается эту нашу жизнь тащить в свое пространство, стараясь нашему сознанию дать возможность увидеть свою собственную жизнь как бы со стороны. Смысл-то искусства состоит не в том, чтобы обслуживать человека. Задача искусства, как мне представляется, в вопросе о том, зачем человек. Зачем вообще человек? И я не думаю, что этот вопрос можно поставить вне искусства.

Ну почему же? Вот религия, пожалуйста.

Религия – да, может быть. Может быть, религия этот вопрос ставит как бы на таком сверхчеловеческом уровне; искусство на такое решение не претендует. Искусство может говорить только о направлении – в том смысле, что смысл нашего существования все-таки находится за пределами нашего социального пространства.

А что находится за пределами социального пространства?

Я не знаю, но главное – в освобождении от того, что находится по эту сторону. Свободу я понимаю только как свободу от социального пространства.

Тем не менее представьте себе ситуацию: дети, октябрята, вот они растут как бы в атмосфере понимаемого пространства – там Ленин, там мама, вот Гайдар и пионеры рядом и тому подобное. И тут приходите вы и говорите: «Нет, от этого понятного вам ничего не зависит в вашей жизни – все зависит от того, что по ту сторону, и я вам сейчас покажу облако или другую жизнь, которая не социальна». То есть вы предлагаете поменять артикулированность социального понимания на мистическое полагание никому не известного пространства, которое вы объявляете самым важным и которое как раз и создает искусство.

Я понимаю это не так. Я скорее сказал бы, что… (Пауза.) Может быть, даже для всех – и для матери, и для детей, и для меня – важно, ну, как вам сказать... (Долгая пауза.) На самом деле мы ведь не вполне природные существа...

Да.

Как бы природные, но не совсем. Что требуется, скажем, от какого-нибудь волка? Ничего не требуется – требуется, чтобы он был волк. Чтобы он родил потомство, выкормил его – и все, больше ничего. А человек что? Его растят, его кормят, он как бы получает авансом очень много. И он должен отработать это, да? Он должен потом кем-то стать, он еще не человек, в отличие от волка, и не известно, кем он будет. Будет ли он участвовать в общем человеческом деле по созданию культурного пространства? Оно же делается, оно не может быть просто использовано готовым, его надо делать, иначе оно начнет разрушаться. Он должен найти возможность каким-то образом из этого волчьего круга высунуться, чтобы что-то увидеть и хотя бы на себя со стороны посмотреть. А если вы находитесь внутри этого социального пространства, вы себя не увидите, не узнаете никогда. Вот почему необходимо, чтобы у искусства была точка опоры за пределами социального пространства. Чтобы можно было его видеть как бы в целом. И тогда с ним можно работать. А иначе сам там погрязнешь. И будешь одним из тех художников, которые умрут.

Получается, что вы создаете пространство, из которого можно посмотреть на это со стороны. А можно ли в нем также и жить?

Может быть, может быть, но, во всяком случае, мы живем-то здесь и продолжаем жить здесь и пока что не можем попасть никуда выше, но...

Извините, это была такая неудачная шутка...

Я понял, да, но что на это скажешь...

(Смеется.) Буду серьезнее. Когда Бергот смотрел на картину Вермеера, он вдруг понял, что не умел писать так, как воспринимал эту картину, что он был слишком невнимателен, слишком неясен… То есть оказывается, что в этой картине, кроме качеств чисто технических, существует нечто, что нельзя выразить прямым содержанием, но что имеет существенное значение для самой жизни этого наблюдателя. Картина дала ему, как вы говорите, возможность посмотреть на свою жизнь как на неудавшуюся или на не удавшуюся полностью. Показала, что было что-то, чего он не понял относительно своей жизни.

Поэтому-то я и спрашивал об этом образе – я имею в виду, конечно же, образ прошлого. Ведь любой образ всегда находится позади нас, на него смотрящих, и содержит в себе какой-то непонятный секрет, который мы, однако, сами же когда-то закопали. И вот в этом образе из прошлого все еще может произойти – просто когда это произошло, мы не поняли, какие связи там зародились, что они такое на самом деле, какой смысл имеют.

Это понятно, да.

Но я хотел бы все-таки уточнить: что вы понимаете под пространством?

Ну, Кант определил пространство как место неопределимое, да? Мы как бы знаем, что это такое, но определить не можем.

Да.

Пространство и свет. Самое главное, конечно, что дает жизнь искусству, – это свет. Причем свет внутренний. Можно, конечно, это трактовать как некий мистический свет, но я это понимаю как основополагающее свойство мироздания вообще, если хотите. Вермеер тем и жив, в отличие от остальных художников, что каждый сантиметр его картины пропитан внутренним светом.

Нигде нет паузы, это дышит и светится оттуда. Вот этот свет, который идет как бы из-за картины, сквозь краску, это тот свет, в который я верю, который я понимаю как свет, идущий из-за пределов социального пространства. И свет, и пространство – это абсолютно связанные вещи. Понятно, что свет на плоскости невозможен, это некое единство. Также и пространство я понимаю как очень активное начало, которое как раз формирует взаимоотношения между предметами. Вот предмет – это, скорее, страдательное нечто, а пространство – активное. Я думаю, что художественное мировоззрение определяется именно тем, как художник понимает пространство и как он к нему относится. Потому что изображение предмета – это с точки зрения искусства еще не мировоззрение. А мировоззрение решается именно отношением художника с пространством.

Возвращаясь к вашей картине «Слава КПСС»… Понятно, что там пространство – это именно соотношение этих букв, которые на одной плоскости, и неба, которое на другой плоскости.

Да, да.

Но ведь пространство, которое, по вашим словам, образуется между этими плоскостями, не самоочевидно. То есть мы не можем сказать, что пространство картины – это пространство перспективное, где нечто в глубине, а нечто поближе, да? Это может быть совершенно не так, это может быть другое пространство.

Так это уже свойство картины как таковой, которое, конечно, опирается на свойство глаза человеческого. Это, может быть, не столько свойство объективной реальности, сколько свойство именно нашего видения и нашего восприятия. Что такое картина? Это, в общем, плоская четырехугольная поверхность, вот и все. На нее наносится какое-то изображение, но дело в том, что если вы наносите какое-то изображение на эту плоскость, просто какие-нибудь два-три пятна разного цвета положите или линии разной толщины, то одно пятно будет восприниматься нашим глазом, как будто оно ближе к нам, а другое пятно – как будто оно дальше от нас. Некоторые элементы будут казаться ближе этой плоской поверхности, а некоторые будут восприниматься, как будто они глубже этой поверхности. То есть выясняется, что плоского изображения на плоскости быть не может. Оказывается, плоскость каким-то непонятным образом преображается – оставаясь плоскостью, преображается в пространство. В этом тайна картины, и в этом ее сущность.

Однако все должно быть организовано так, чтобы в пространство, в которое трансформируется эта плоскость, мы как зрители могли бы войти и рассмотреть то, что там изображено. И этот контраст между плоскостью и пространством должен быть каким-то образом смягчен, должны быть найдены между ними какие-то взаимоотношения, ведь изначально они как бы полностью враждебны друг другу.

Моя идея была именно в том, чтобы не стараться их свести в такой любовный дуэт, а наоборот – противопоставить максимально друг другу. То есть именно их контраст должен стать содержанием картины. Вот и все.

Вы говорите сейчас о ваших картинах, но есть и картины, которые не стараются быть пространством, а, наоборот, задают некоторое другое пространство, которое явно не имеет ничего общего с тем пространством, о котором вы говорите. Если, скажем, Христос держит в руке церковь, то явно не потому, что церковь находится далеко. Если он ее держит, то они в одном пространстве, да?

Конечно, конечно.

Значит, есть другой способ понимания пространства?

Это, конечно, не имеет отношения к пониманию пространства, это имеет отношение к символике. Символика – это совершенно особое дело, она не связана со свойствами нашего глаза, нашего понимания пространства. Это уже как бы литература, которая иллюстрируется таким вот образом.

Это плохо или хорошо?

Просто это другое искусство. То, что это иллюстрация, как вы понимаете, для меня плохо.

Да, поэтому я и спрашиваю. (Смеется.)

Мне кажется, что изобразительное искусство тем и отличается от литературы, что оно изобразительное. То есть художник должен найти визуальный образ того сообщения, которое он имеет, с тем чтобы вот эти литературные комментарии, пояснения и прочее по возможности отсутствовали. Чтобы визуальный образ держался сам на себе. Если же изображение нам не понятно и требуются комментарии и пояснения, то эти комментарии и объяснения становятся как раз самым важным, а изображение оказывается просто иллюстрацией к этим вот литературным произведениям.

Правда. Но почему же вы сами тогда пытаетесь в своих статьях создать контекст для своих работ, дать им объяснение?

Я хочу, чтобы смотрели внимательно на то, что изображено. Не подходили к картине с готовыми стандартами: «А, это вот это! А это лозунг политический! А это вот фотография!» Нет, посмотрите, посмотрите внимательно. Это все, что я хочу сказать.

Кстати, как вы относитесь к институту критики и кураторов?

Ну, критики же разные...

На самом деле это, в общем, не сегодня произошло. То, что мне не нравится, началось в конце XIX века, когда в искусстве произошла эта «великая революция», после импрессионизма, когда искусство как бы освободилось от власти толстосумов, которые – поскольку они богатые, они покупают и от них зависит жизнь художника – считали себя хозяевами, специалистами, считали себя вправе говорить, что такое хорошо и что такое плохо. Новое искусство стало доказывать, что нет, оно имеет право быть непонятным и нечего соваться, не понимая дела. Ну и в этой ситуации толстосумы растерялись, потеряли ориентацию и потеряли власть свою. Они считали, что понимают, а теперь выяснилось, что нет. И тут понадобились какие-то посредники, которые могли зрителям что-то объяснять, пояснять. Тогда уже эти посредники постепенно стали себя понимать как хозяев искусства и в конце концов стали диктовать уже художникам. Это очень скверная, я считаю, ситуация – когда художника рассматривают просто как средство, а кураторы и специалисты считают себя хозяевами искусства, которые вправе командовать и распоряжаться.

Скажите, чему вы научились у мастеров итальянского Ренессанса?

Вот учусь всю жизнь, да. Чему научился – это мои картины надо смотреть. Я ведь, знаете, каждый год езжу во Флоренцию. Чему я там учусь? (Пауза.) Когда смотришь на эти великие творения, все время натыкаешься на то, что чего-то не умеешь, чего-то не понимаешь…

Сначала, когда я попал за границу, я интересовался только тем, что сейчас делается, мне все это было безумно интересно, а потом само собой как-то оказалось, что я скорее в Лувр пойду, чем в Центр Помпиду. Как-то вот оказалось, что все, что я мог, я уже от современного искусства взял, дальше уже речь шла о том, что я сам могу в него внести. А в искусстве классическом, оказывается, я многого не понимаю, и мне очень важно понять и освоить что-то, что они понимали и умели.

Во Флоренции, в монастыре Сан-Марко, где работал Фра Анджелико, есть лестница, которая ведет наверх на второй этаж; она как бы из двух маршей состоит: вы поднимаетесь, и там площадка. И когда вы на этой площадке стоите и поворачиваетесь, там открывается прямо его «Благовещение». Каждый раз со мной там, на этой лестнице, что-то происходит. У Фра Анджелико есть какая-то чистота необыкновенная, твоя душа прямо-таки очищается. Что-то человечески страшно важное. Ты как будто оказываешься свидетелем этого события, она прямо вот вся именно в этом месте, вот здесь. Это невероятное ощущение, невероятное. Объяснить это я не могу, но это действительно для меня какая-то магия.

А вы не думали о том, что вас в этой картине так трогает?

Не знаю... Не могу вам сказать. Сколько я этих «Благовещений» видел? Сотни. А на самом деле эта действует вот так... Так же, как Вермеер – это что-то совершенно живое, наполненное каким-то внутренним светом...

Эта женская фигура вообще удивительная, она даже не красивая. Она необыкновенно какая-то живая, удивительно. А что касается ангела, то тут очень характерна его какая-то детскость. Крылья у этого ангела такие, как ребенок бы нарисовал. Так все разукрашено, так трогательно, я не знаю. Не знаю... Какие-то вещи очень трудно объяснить. Вот почему так подействовал Вермеер на Бергота? Это с каждым может произойти.

Я согласен, однако я столкнулся также и с вашими рассуждениями о том, что то, что вы имеете в картине, это нечто, чего вы не придумывали. Так вот, в этой картине, конечно, все придумано. Это не то, что вокруг...

Нет, нет, в том-то и дело, что там ничего не придумано. В этом же дело! Он их видел совершенно ясно, внутри головы он их видел. Он точно это видел и выразил.

Ну вот я смотрю на вашу картину, на которой пешеходный переход в Москве, и смотрю на ту картину, где вижу благовещение, да? Оба художника пишут то, что они видят, как вы говорите, «в голове». Один почему-то видит Марию и ангела, а другой почему-то каких-то людей. Большая ведь разница: один человек зависит от божественного явления, а другой зависит от какой-то такой московской жизни, о которой Булгаков писал…

Фра Анджелико зависит от своей монастырской жизни, она была его реальностью, там каждая келья им расписана. Он в это верил. А для меня прекрасна эта реальность, поэтому я ею и занимаюсь. Иначе зачем ею заниматься?

Вы начали рисовать рано, рисовали много и хорошо. А в какой момент вы поняли, что вы художник? Как узнать, что вот я – художник?

Был такой момент, когда я отчетливо осознал, что стою на собственных ногах, что то, что я делаю, уже не обаяние чужого опыта и что у меня уже как бы есть вопрос к этому миру и к своей собственной работе. Вот это вот сознательное ощущение своего места и своего стояния на ногах. Я ощутил себя на своем месте. Что это мое место.

А что это было за место?

Черт его знает. Не знаю. Но было ощущение, что это – уже мое. Плохо, хорошо, но мое. И надо сказать, что потом уже эволюция была очень быстрая, и хотя все еще очень менялось, все равно уже было ощущение, что это не метания из стороны в сторону, как раньше, а что это мой путь и я его должен пройти.

Вы сказали, что у вас появился вопрос к миру. Что это был за вопрос?

Как это все устроено? На чем держится единство всего этого хаоса, всего этого невероятного разнообразия? На чем это основывается?

Но ведь понятно, что мир нас не очень здесь ждет и никаких мест для нас специально не предполагает. Когда в мире есть такие художники, как Фра Анджелико, как другие великие, как тут можно найти свое место?

(Усмехается.) Да это совершенно... Боже мой, ведь на самом деле каждый из нас, абсолютно каждый, неповторим, и каждый не похож на всех остальных. И вопрос в том, чтобы это свое место выразить. И если ты этого не сделаешь, то это место никогда выражено не будет, никогда. Так оно и уйдет невыраженным.

Постепенно оказалось, что ребята,

которые тусовались в Москве в 60-х, вполне как-то устроились в жизни, Илья Кабаков так даже очень… Их работы хорошо продаются. Встречаясь с ними, я попадаю в такие вполне буржуазные квартиры, вот как ваша… Не видите ли вы здесь некую несогласованность? Может быть, вам не хватает какой-то неустроенности в жизни?

Да нет как-то. Мне повезло, я считаю себя очень счастливым человеком. Я могу делать то, что хочу, как считаю нужным, никто мне не может сказать: так не делай, а делай вот так. Я как бы совершенно свободен в этом смысле. И я могу не беспокоиться о завтрашнем дне. А что еще нужно, в общем-то?

Я скорее думал не столько об уверенности в завтрашнем дне, сколько о существенной неустроенности. Ведь никто еще не обосновался здесь навсегда.

Ну да.

Зыбко все. И я мог бы предположить, что эта неустроенность как раз и является частью того, из-за чего творит художник.

Да, наверное... (Пауза.) Во всяком случае, я себя чувствовал всегда посторонним. А в советское время я совершенно был посторонним человеком, как бы абсолютно не участвовал в этой жизни, я был как бы свидетелем. То, что я делал детские иллюстрации, меня полностью освобождало от каких-то необходимостей, участий там и прочее. Но и сейчас тоже я все равно себя ощущаю посторонним. Хотя ко мне хорошо относятся, продаются мои картины…

То есть в этом смысле то, что вы раньше называли реальностью, откуда все это можно наблюдать, является вашим биографическим качеством?

В каком-то смысле да. Возможность наблюдать немножко со стороны.

Это интересно в том смысле, что ведь на то, что происходит в мире, в частности, на всякие ужасные вещи, можно посмотреть с разных точек зрения.

Мы знаем, какой шквал возмущения вызвало заявление Штокхаузена, что крушение этих башен в Нью-Йорке – одно из самых прекрасных художественных произведений, которые вообще...

Я не знал, что он это сказал.

Да. Он это сказал, и его сразу же выгнали из Германии, если не ошибаюсь, не давали выступать и тому подобное. И вот та позиция, о которой вы говорите, неустроенность, которая дает возможность наблюдения, позиция наблюдателя, неустроенного наблюдателя – ее ведь можно назвать эстетической.

Мне трудно сказать, как можно ее назвать.

Это не важно, как называть. Но вы пишете, что когда вы рисуете, вы не являетесь судьей, не распределяете, что вот здесь КПСС и Брежнев, а там вот мы, хорошие ребята. То есть вы и относитесь к этому по-другому, как посторонний. Это и есть, на мой взгляд, эстетическая позиция.

Ага...

Но отсюда недалеко до смотрения на все, что происходит в мире, такими же глазами. Я знаю, что журналисты пытались у вас спрашивать, что вы думаете о происходящем в России, и вы отвечали: «Ничего особенного не думаю!»

Просто я не понимаю. Не понимаю того, что происходит, особенно вот этот призрак советский, который прямо маячит впереди, назовем это так. Я не знаю, что сказать.

Эрик, по-моему, вы говорили, что вы вполне европейский художник. В каком смысле вы европейский художник?

Ну, там два как бы аспекта: с одной стороны, я просто изначально воспитан как европейский художник. Мое воспитание, образование, мое сознание – это, в общем, сознание европейское, так же как наши композиторы – это европейские композиторы, наши писатели – писатели европейские. Просто русская культура – это европейская культура.

Но вы же знаете, что в России много художников, которые говорят, что... В частности, министр культуры Мединский говорит, что вот существует нечто исконно русское.

Ну да, понятно... Так он вообще ведь объявил, что нет современного искусства.

Да! А вы объявляете, что Россия – часть Европы и вы тоже – европейский художник. И я подумал: вот интересно, что нужно художнику, чтобы его называли европейским?

Ну, один аспект я назвал, а второе – то, что меня так и понимают в Европе: как европейского художника. Я там себя не чувствую каким-то...

У вас для этого очень подходит имя, ведь Эрик – это как бы чисто европейское имя.

Имя мое скандинавское, конечно. Я, кстати, его получил из-за Стриндберга. Мои родители были большие театралы. И был такой замечательный актер Михаил Чехов.

Ну конечно!

Знаете, да? Он играл в «Эрике XIV». Это была любимая роль моей матери, и меня назвали таким же именем. Так что у меня нет ощущения, что меня как бы отпихивают...

А у меня опять-таки чувство, что если современные кураторы обращаются к России, то они ждут... ну, чтобы их укусили, что ли... Вот есть такие «Синие носы».

Есть такие.

Очень симпатичные ребята. И они рассказывали, что когда они приехали куда-то в Европу, все организаторы выставки ждали, когда же уже они напьются водки… То есть ждут каких-то полузверей, полудиких людей. Интересно, почему от вас этого не ждут?

Нет, от меня этого не требуют. Видите, у меня вообще какая-то странная судьба в этом смысле. Сначала мои работы были признаны в Европе и в Америке, а только потом уже в России. Вот когда я там работал, никому это было не интересно. Абсолютно никому.

Но вы же являлись частью нонконформистского искусства...

Да.

И были же люди, которые этим интересовались.

Ну да, были. Но тогда я тоже был посторонним каким-то. Я везде был немножко посторонним. (Усмехается.) Но когда стали приезжать из-за границы, заинтересовались моими работами, они стали публиковаться за границей и что-то стали обо мне говорить и писать, вот тогда я стал занимать какое-то место и в России тоже.

То есть ваши работы попали на Запад еще в советское время.

Совершенно верно. В Москве меня все время дергали и угрожали, что выгонят из Союза [художников] и, соответственно, я потеряю мастерскую. И куда тогда я дену эти картины, они же большие? Поэтому я готов был их бесплатно отдать, только бы они отсюда уехали. И это делалось очень легко, на них ставили печать «Художественной ценности не имеет» – и все. И на таможне не требовалось никаких дополнительных плат. Так почти все мои картины отправляли за границу.

Вернемся все-таки к этим вашим огромным буквам, которые, по-моему, вы взяли с советских железнодорожных надписей, – вот этот тип букв, агрессивный, жесткий какой-то...

М-да...

Так вот, этот план, который на ваших картинах нужно преодолеть, за которым находится другая реальность, в советское время был представлен этими буквами. А теперь? Что теперь представляет ту часть, сквозь которую следует пробраться?

Ну, в принципе понятно: рынок, масс-медиа, как у всех. Но то время уже прошло, и сейчас эксплуатировать эти дела уже некрасиво. В том, чтобы сейчас посмеяться над этим, поиздеваться, я не вижу ничего хорошего...

Вы говорите о России сейчас?

Ну да. О повторах этих... Ленин, там, Сталин... Я не хочу ничего сказать по поводу работ других художников, это их дела, но для себя я это ощущаю как что-то недостойное.

Когда я говорил с Кабаковым, он признал определенную зависимость от каких-то своих юношеских сюжетов и впечатлений. У вас нет этой зависимости от молодости, от того, что вы тогда поняли и что образовалось тогда?

Наверняка есть... Это же как фундамент. Ну для меня, знаете, очень важно, что слово держится на двух понятиях. Либо это мое слово, либо это чужое слово. Чужое слово – я называю этим понятием слово, которое как бы от меня не зависит, – это слово, носящее определенный характер социального пространства, который, собственно, и создает это слово. И я с этими словами обращаюсь уже как с некой данностью, а мое слово – это то слово, которое я сам произношу, вот сейчас. Оно не обязательно мной придумано, но я им все равно пользуюсь как моим. То есть я его понимаю в этот момент как мое, которое я сам от себя в этот момент произношу...

Ну вот это как бы чужое слово – «Слава КПСС». Но в картине оно впервые стало моим словом. Потому что у него уже был другой характер, оно совершенно по-другому вело себя в этом пространстве картины. И для меня важно здесь, что это слово, которое произносится, еще как бы не нашло своей окончательной формы, оно как бы еще в воздухе, вот оно прямо летит, движется...

Но разве слова не живут вместе со своими значениями? Вы могли бы написать какое-то никому не известное слово – скажем, «бобок» или что-нибудь такое.

Нет, не мог бы.

Вот. Не могли бы! Значит, то, что вы там пишете «Иду» или что-то другое, отсылает, кроме всего прочего, и к тому значению, которое это слово имеет.

Безусловно. Но я и не собираюсь отменять смысл и звук. Это и невозможно... Я просто настаиваю на том, что слово имеет право на визуальный образ. То есть оно в принципе может быть полноправным персонажем картины, и именно его поведение в пространстве картины, его взаимоотношения с другими элементами картины, с остальным пространством картины и могут стать смыслом и содержанием картины.

Значение слова и литературная сторона, конечно, очень важны, но на втором этапе. Ну вот как в картине «Иду». Вы видите летящее слово; собственно, вы можете значения этого слова не знать, но... Поэтому в каком-то смысле иностранцам легче мои картины смотреть. Особенно мои советские картины, там само это литературное содержание настолько было горячим, настолько болезненным, что оно сразу...

Сразу причислило вас к политическим художникам?

Сразу, да. Уже как бы не имело смысла что-либо там искать – ну видно же, что плакаты, чего ты мне голову морочишь? Но этот образ, он же зрительно должен как-то подействовать еще до понимания. До понимания. Если это происходит – значит, картина работает. Если этого не происходит, то ее не спасешь никакими пояснениями.

В автобиографии вы пишете, что в какой-то момент поняли что-то важное, что было связано с тем, что вы художник. Иногда говорят, что вообще все, что мы можем понять в жизни, мы понимаем только в юности. Скажите, ваше понимание как-то изменилось за эти годы?

На самом деле изменилось. С одной стороны, можно сказать, что круг проблем действительно был очерчен в молодости и, в сущности, в этом кругу проблем я и остаюсь. Ничего нового как бы не произошло. Но, с другой стороны, внутри этого круга я совершенно определенно ощущаю очень сильное движение, то есть какое-то изменение моего сознания. Для меня понятие «горизонт» всегда было решающим: вот эта граница. Горизонт социальный, а потом горизонтом оказывается горизонт экзистенциальный. Есть движение между горизонтом социальным и горизонтом экзистенциальным...

А что это такое, горизонт экзистенциальный?

Ну, это уже жизнь вне социальных проблем и связей, жизнь в смысле жизни и смерти, что ли, я не знаю. Человеческая жизнь.

Скажите, Эрик, вы серьезно относитесь к тому, что вы делаете?

Ну конечно. А вы разве не видите это? Вот здесь картина «День и ночь»: да, черное-белое, для меня принципиален вопрос, что под чем. Что в основе? В основе черное или белое? На самом деле это принципиальнейший вопрос. Здесь отчетливо получается, что черное, потому что это как бы выше, ближе к нам. То есть как бы обратная перспектива. А вместе с тем там черным – окошко, там какой-то свет идет…

Когда я спросил, относитесь ли вы к своей работе серьезно, я предполагал, что, может быть, то, что вы делаете, можете сделать только вы, и это большая ответственность. То есть что ваша работа – это некоторое проявление чего-то, что без вас в мире было не понятно.

Я думаю, что у каждого художника есть эта ответственность... Ни на кого это все не свалишь... Ты отвечаешь сам. За то, что делаешь в том числе. Никуда не денешься.

То есть здесь вы отвечаете за свет?

(Усмехается.) Нет, я не за свет отвечаю, я за себя отвечаю, за свою работу. Конечно, я беру на себя всю ответственность, но это не значит, что я вот этого достиг. Нет, я говорю, что я делаю все, что могу. Вот так. Я не знаю, хорошо ли это или плохо сделано, это будет выяснено не знаю когда, со временем. А я обязан взять ответственность на себя потому, что мне сваливать не на кого. Ведь все мои способности, все мои возможности реализуются в моей работе. У меня вот картина «Живу и вижу», это программная моя картина в том смысле, что вот я живу здесь, в это время, в этом месте, не отворачиваясь от того, что есть. И обязуюсь не соврать.