Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

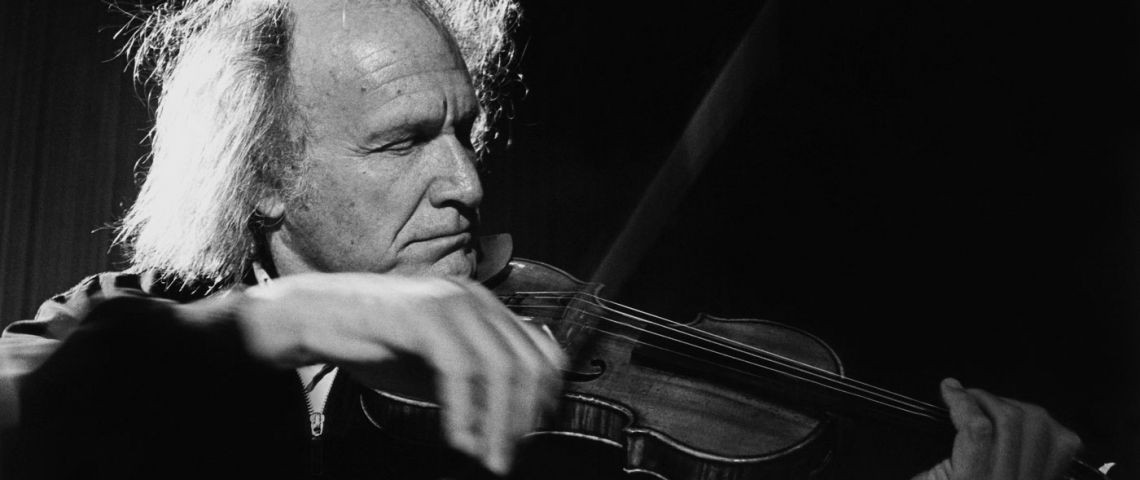

Часто говорят, что Иври Гитлис – осколок великой эпохи исполнительства ХХ века. Это была действительно великая эпоха, когда абсолютный максимум виртуозности (школа Ауэра) встретился с пиком моды на интеллектуальные прочтения классики (тот же Гульд), а концерты музыкантов-авангардистов собирали полные залы. Но Гитлис и тогда был «островом», не похожим на своих современников.

Его искусство было и остается неким аналогом философского романа с приключениями на тему того или иного сочинения. С одной стороны, Гитлис верен традициям виртуозов поколения Хейфеца и Менухина, которые являлись для него живыми образцами. С другой, он глубоко воспринял все новое, обнаруженное в музыке модерна и авангарда (Шенберг и Стравинский, Берио и Ноно). Беспощадный анализ самих основ музыкальной материи, который вели близкие ему знаменитые композиторы-современники, научил его исключительной точности, существующей не на границах, а в самой сердцевине его поразительной, ныне уже не достижимой в исполнительстве внутренней свободы. Поэтому за Гитлисом закрепилась слава эксцентрика, ломающего устоявшиеся представления об интерпретации классики. Ведущий немецкий музыкальный критик Харальд Эггебрехт как-то сказал о нем: «Философ и клоун». Это то, что можно услышать в его игре с первого раза. Но чаще всего нужно прослушать его исполнение дважды, чтобы понять, зачем ему нужен в хрестоматийном тексте Бетховена или Чайковского какой-то неожиданный, даже вызывающий акцент или штрих. Притом что если речь идет о живом исполнении, в следующий раз эта деталь может и не появиться.

Иври Гитлис, сын репатриантов из России, родился в Хайфе в 1922 году. В 1933-м уехал учиться в Париж, где занимался под руководством Карла Флеша, Джордже Энеску и Жака Тибо. В 1939 году перебрался в Англию, провел там всю войну, дебютировал с Лондонским филармоническим оркестром и сделал первые записи для «Би-би-си». В 1951-м вернулся в Израиль, в 1955 году предпринял первое мировое турне.

К сожалению, в России Гитлис малоизвестен. Он приезжал в 1963 году, его привез Сол Юрок, и стал первым скрипачом-израильтянином, посетившим СССР. Но пластинок после этих гастролей не появилось (в отличие от Иды Гендель или Генрика Шеринга), а вторые гастроли, запланированные в 2013 году в Санкт-Петербурге, были отменены из-за того, что билеты почти не разошлись. Нынешнее поколение меломанов уже незнакомо с Гитлисом. Но услышать хоть раз, как он играет вживую, или просто поговорить с ним – значит уже быть захваченным его личностью и искусством навсегда.

Федор Софронов

Яшу Хейфеца знаете? Мы с ним дружили. Кажется, он родился в Риге[1. На самом деле Иосиф (Яша) Хейфец (1901–1987) родился в Вильне.]. Но он тоже умер.

Умер?

Да, ужасно.

А вы бы хотели жить вечно?

Вечно – нет, но еще немного пожить хотелось бы.

А что такое «еще немного»?

«Еще немного» – это каждую минуту, и так до бесконечности… Так вы из Риги? А имя Сары Рашин вам что-нибудь говорит? Это такая скрипачка, очень хорошая, – и милая девушка, тоже из Риги. Как раз перед войной она вернулась…

Вы имеете в виду Вторую мировую?

Конечно. Я знаю, что выгляжу лет на 160, но войну 1871 года я не застал… Ой, мне надо отойти посмотреть, как у меня лежат волосы.

Лежат замечательно. Почему вы сомневаетесь?

Потому что у меня их не так много.

Вы их пересчитывали?

Да, каждый день.

И сколько насчитали?

6576.

Неужели?! Довольно солидное число.

Итак… А вы откуда – с телевидения?

Нет. Это интервью для журнала. А на сайте мы еще разместим короткое интригующее видео, чтобы люди захотели прочитать интервью. Увидев ваше лицо, они захотят вас почитать.

Увидев мое лицо, они тотчас выключат телевизор.

(Смеется.) Не уверен.

Я тоже не уверен, но кто хочет уверенности? Даже Бог был не уверен, поэтому создал жизнь на земле, а теперь сидит и наблюдает.

Думаете, он был не уверен?

Вообще не уверен! Зачем он все это создал? Чтобы не ходить к психиатру и не объяснять зачем. А вы уже записываете?

Да, конечно. А мне вот говорили, что Бог сотворил мир из любви.

А кто вообще это слово придумал – «любовь»?

Честно – не знаю.

Кто-то же эту штуку придумал!

А разве есть вещь, соответствующая слову «любовь»?

Сама по себе она не существует, нужно, чтобы родилось беспокойство и люди возжелали ее.

Вы имеете в виду эротическую любовь?

Нет такой вещи – эротическая любовь. Есть любовь, а есть не-любовь.

Нет, я имею в виду, что у греков было несколько слов, которые мы переводим как «любовь». Четыре или пять.

Вот видите? Им не хватало просто слова «любовь». И вообще – что такое любовь? (Марианне.) Может, вы знаете?

Марианна: Я точно не знаю.

Наверное, когда она есть, ты ее чувствуешь, да?

Да, но когда ты ее чувствуешь, ты не знаешь, что это.

И это прекрасно!

Вам нравится невежество?

Да нет никакого невежества. Что вообще такое – невежество? Незнание? Не думаю. Незнание – это вид всезнания.

Вы начали говорить афоризмами.

Едва ли это афоризм, я действительно считаю, что знание – это вид незнания.

Вы любите свою скрипку?

Думаю, она меня любит.

А вы ее?

«Ее»? Иногда.

Разве скрипка не женского рода?

По-французски – le violon, мужского.

Но вы же не считаете, что держите в руках что-то мужское?

Дело же не в инструменте, а во мне!

То есть скрипка – это часть вас? Тогда она мужского рода.

В какие-то дебри мы забрались – мужского, женского… Дело во мне! Инструмент – это то, как я… Это я и есть! Вообще, это очень интересный вопрос – что это вообще такое. Инструмент, да, но он… Только подумайте: какой сумасшедший мог такое изобрести. Вы только посмотрите на него! Он ведь…

Я не понимаю. Кто его создал?

Кто его сделал? Такой формы, с таким грифом, колками, струнами… дырочки вот… Это же безумие!

Но вы ведь знаете, кто его сделал?

Я знаю, кто сделал конкретно эту скрипку – его звали Антонио Страдивари.

А, этот итальянец!

И что с того? Ему просто довелось там родиться.

Но ведь Страдивари понимал кое-что в скрипках?

Он очевидно был в этом гением, что бы это ни значило. Сейчас часто говорят: «Этот вот – гений». Это ведь… я мог бы пересчитать всех гениев в истории человечества по пальцам одной руки.

И кто же они?

Не знаю. (Улыбается.)

Да ладно, знаете! Мне говорили, что вы сам тоже гений.

Не склонен с этим спорить. (Смеется.) С чего бы мне вам перечить? Мы только познакомились, а я уже должен с вами препираться? (Улыбается.)

То, что вы гений, мне сказал один ваш друг.

Он так считает? Он тоже по-своему гений.

Поэтому он и может его распознать!

Конечно. Нужно быть гением, чтобы…

Чтобы распознать гения?

Гений вездесущ, он вокруг нас, и иногда капли гения падают кому-то на голову. Иногда они задерживаются лишь на мгновение. Гений – что бы это ни значило – не может быть гением 100 минут в час. Только 60 минут в час. (Улыбается.) А почему мы вообще заговорили о гениях?

Потому что заговорили о Страдивари.

Все скрипки примерно одинаковы. Почему эта скрипка чем-то отличается?..

Может быть, потому, что она сделана из особого дерева, в котором жили души мертвых?

Моя скрипка такая особенная, потому что жил такой человек по имени Страдивари, который... Кстати, между жизнью и смертью всего одна секунда.

Меньше – миг.

Доля секунды. (Показывает скрипку.) Посмотрите, если подставить ее под свет… видите? Как она по-разному бликует? Очевидно, он знал, как этого добиться…

Скажите, а Страдивари все в ней сделал – от начала до конца?

Видимо, да.

То есть он спилил дерево, вырезал детали, проделал отверстия, натянул струны и т.д.?

Кроме струн.

Струны новые?

Даже если на них вешать, через сто человек придется менять.

Так что же случилось? Что испортилось – деревья или люди? Почему после Страдивари никто не делает хороших скрипок?

Потому что Рембрандт – это Рембрандт, Пикассо – это Пикассо, Бет-

ховен – это Бетховен, а Шекспир – Шекспир. Нет ничего ни хорошего, ни плохого; это размышление делает все таковым. Это Шекспир сказал.

Но раз Страдивари – это Страдивари, то и Гитлис – это Гитлис?

А что в нем такого? Расскажите, я с ним не знаком. Я всю жизнь пытаюсь понять, что он за человек, но так и не разобрался.

Но вы знаете, как его зовут.

Нет, никогда не слышал.

Вы шутите.

Нет, не шучу, я действительно ничего о нем не слышал.

Кого же вы всю жизнь ищете?

Я ищу того, кто ищет меня.

Так сколько же здесь ищущих? Вы ищете того, кто ищет вас?

Тот, кто ищет меня, – это его или ее глаза, а расстояние между этими глазами и тем, что они ищут, – это пространство. Оно может достигать миллиарда километров.

Как вы связаны со своим телом?

Не знаю. Есть ли у меня тело?

По крайней мере, нечто на него похожее.

Если я перестану дышать, то выясню.

Возможно…

В вашей книге есть интересное предложение: «Когда видишь в окне напротив обнаженную женщину, начинаешь лучше играть на скрипке». Как эти вещи связаны?

Наверное, я имел в виду свои репетиции в Нью-Йорке – у меня окна выходили на дом на другой стороне улицы. Я репетировал, а напротив по квартире ходила совершенно обнаженная женщина. Лучше играть я от этого не стал, но…

Но вы же написали, что это полезно для игры!

Ну… и да и нет. (Смеется.)

Я могу представить, чем это мешает, но в чем польза?

Наверное, я пытался при помощи скрипки издать какие-то звуки, чтобы сделать вид, что репетирую, а не наблюдаю за ней… Не знаю. (Смеется.)

Вы когда-нибудь сталкивались с конкуренцией между женщиной и скрипкой?

(После паузы.) Нет, нет особой конкуренции… Но некоторые женщины в моей жизни видели в скрипке соперницу. Не понимаю почему!

Вы ведь проводите с ней большую часть времени!

В какие-то периоды жизни – может быть. Иногда люди спрашивают: «Вы до сих пор много играете?» Я обычно отвечаю: «Вы до сих пор дышите?» Но я не понимаю, с какой стати говорить о конкуренции. Вы спросили: «Что это?» Я сказал: «Это я!»

Но почему скрипка сама не издает звуков?

В каком смысле?

Ну вот, мы уже 20 минут беседуем, а она не издала ни звука!

Ей не обязательно. Но она и не теряет звука, понимаете? Мы могли бы разговаривать не говоря! Смотреть друг на друга и передавать идеи.

Давайте попробуем! Только по одной идее зараз.

Почему?

Я не умею передавать больше одной идеи.

Правда? Ну хорошо, передайте мне хотя бы одну. (Смотрят друг на друга.)Ну, это вы загнули!

Pазве? (Оба смеются.)

Где вы обычно живете?

Нигде.

А вы вообще обычно живете?

Не знаю… Интересный у нас разговор. Мне нравится.

Только я не знаю, до чего мы так дойдем.

Вы знакомы с Зигфридом[2. У Зигфрида нет фамилии, он бродяга, фотограф, пианист, виолончелист и кинорежиссер. Иври Гитлис снялся в фильме Зигфрида «Санса» (Франция, 2003) и написал для него музыку.]?

Мы с ним пили в Риге. Пьет он отлично.

Да, но иногда неумеренно. Он очень хрупок по-своему. Но именно это делает его сильным!

Он говорил, что многому у вас научился.

Это вполне вероятно.

А вы у него чему-нибудь научились?

Постоянно. (Улыбается.) Он очень близкий мне человек – и одновременно невыносимый. Вот так бывает. Можно сказать, что это любовь. Но иногда я видеть его не могу, и он это знает.

А себя вы можете выносить?

Это другая проблема. (Смеется.). Как вообще можно кого-то выносить 24 часа в сутки?! Особенно если недосыпаешь. Я себя видеть не могу!

Значит, вы играете на скрипке по двадцать часов в сутки?

Не, вы что – сумасшедший?

Я – да.

Я знаю, поэтому так и сказал. (Смеется.) Замечательно!

Я думал, мы будем говорить о женщинах.

О женщинах? А что о них говорить?

Я слышал о вас легенды.

Какие еще легенды? Я люблю женщину. Я не говорю: «Я люблю женщин», но: «Я люблю… женщину!» Женщину как таковую, атмосферу вокруг нее. (Указывает на Марианну.) В нее я мог бы влюбиться! (Указывает на Арниса.) И в вас я мог бы влюбиться!

Но я же не женщина!

Ну и что. Любовь этого не различает – мужчина, женщина. Любовь – это о другом. Но женщина – это…

Это что?

То, что можно обнять. Если можно. (Улыбается.)

Все, что можно обнять, – это женщина?

Нет, не надо… Послушайте, мы можем каламбурить, но если мы говорим о женщине…

Но мы же любим конкретную женщину, а не женщин вообще.

Я люблю женщину как таковую! Реальное существование женщины! Но действительно – женщина размножена в представительницах женского пола. Я часто спрашиваю себя, почему Бог создал две эти противоположности, которые физически так дополняют друг друга.

Можно, например, предположить, что для воспроизводства.

Это-то да, но…

Банально? Неинтересно?

Нет, очень интересно, но влюбляемся мы не поэтому.

Нет, но если вы говорите о том, почему Бог создал их…

Может быть, он создал любовь, потому что размножение, как ни посмотри, вещь не слишком удобная, поэтому он создал моменты экстаза – психологического, эмоционального, физического, – чтобы оно было приятно. Если надо дать кому-то невкусное лекарство, его посыпают сахаром, чтобы было приятно. И Бог так же поступил – чтобы людям было проще соединить свои противоположности.

Вы когда-нибудь ссорились с Богом, спорили с ним?

Я с ним не спорю, он сам с собой достаточно спорит.

А вы – нет?

Иногда я говорю: «Господи, ну на фига ты так со мной поступил?» Такое случается, конечно. А с вами разве нет? Вы с ним не ругаетесь?

Последние лет двенадцать – нет.

А что случилось двенадцать лет назад?

Нечто странное. Я проснулся и почувствовал благодарность и свободу…

Правда? Чудесно. А как это случилось?

Само по себе, как дар. Это не было сознательным усилием.

Забавно, потому что однажды на новогодней вечеринке в Лондоне, в месте под названием Центр англо-французского искусства или что-то вроде этого… Там было много людей – пили, болтали, танцевали… В какой-то момент я пошел на второй этаж к своему другу, которому принадлежало это здание, открыл дверь в комнату и сказал: Je trouvais la clarté [я нашел ясность]. Наступило молчание. И вдруг какой-то голос сказал: «Как?» Я подошел к этому человеку, взял ее за руку… и потом она стала моей женой.

И это была не шутка? Вы действительно нашли ясность?

Да! Я всегда говорю то, что на самом деле думаю.

То есть не se non è vero, è ben trovato? [если это и неправда, то хорошо придумано]

Нет-нет… Хотя сейчас я об этом жалею, потому что мы все равно развелись. (Смеется.)

И в чем было содержание этой ясности?

Это было ощущение.

И что вы ясно ощущали?

Ну смотрите: сколько раз за день встает солнце? А оно ведь встает непрерывно.

Да, над всей землей.

Так что можно сказать, что ясность вечна, а на тебя она находит лишь время от времени… Вот вы сейчас чувствуете себя счастливым?

Да. Мне с вами хорошо.

Но если вы забудете обо мне, о себе, обо всем. Если забудете о ней (указывает на Марианну) – она очень красивая! – то не из-за чего испытывать радость. Я позавчера сказал кому-то: «Увидимся в 1939-м». Мне в тот момент казалось, что сейчас между 1933-м и 1939-м.

И в чем сходство?

Мы опять живем в период меж двух войн.

Вам кажется, что будет война?

Не просто война, а еще хуже.

Что же это?

Сейчас происходит не-война, нечто… Если прочитать первые слова Библии на иврите, то…

«Берешит бара элоким эт ашамаим вэ-эт хаарец».

Откуда вы знаете?

Учился.

«У-хаарэц хайта тоху у-воху вэ-хошэх аль пнэй тэхом вэ-руах элоким мэрахэфэт аль пнэй ха-маим».

Да.

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».

По-вашему, приближается бездна?

Да она уже здесь!

Но тогда она всегда здесь была.

Да, но сейчас она увеличивается. Не знаю… она не приближается, она уже здесь.

Но вы больше ее чувствуете?

Пожалуй. Стараюсь не обращать внимания, не концентрироваться на этом. Но когда играешь на скрипке, например… Наверное, у каждого должна быть скрипка или что-то такое, потому что… Я имею в виду, что для меня это не просто инструмент, на котором играют, а… (Задумывается.) Скрипка без меня или мне подобного – это ничто, деревяшка. А я без скрипки – это я, помноженный почти на два миллиарда или два с половиной миллиарда… не знаю сколько.

Вы сказали, что грядет нечто худшее, чем война… Вы играли на скрипке во время войны в Израиле. Это было важно для вас или для человечества?

Это вообще не важно. Опять же могу процитировать Шекспира: «Нет ничего ни хорошего, ни плохого; это размышление делает все таковым». Понимаете, в тысяча девятьсот… Когда это все было? Во время Шестидневной войны и потом… Дело не в патриотизме или национализме – я ненавижу раздутый национализм, израильский или любой другой, но когда… Шесть арабских государств собирались напасть на Израиль. Я бросил все и пошел… Да, это был 1967 год. Я играл на скрипке, и кто-то с улицы крикнул: «Как ты можешь играть на скрип-

ке, когда наши мальчики там?» (Вздрагивает.) Вы бывали в Израиле?

Да.

Замечательная страна. Не знаю, какой она вам показалась, но она замечательная.

С политической точки зрения не особенно впечатляет.

Да, но… «Политика» – это очень местное. Мои родители приехали в Израиль в 1921 году.

Тогда еще не было никакого Израиля.

Вот скажите мне, если вы верите в Христа и в то, что он существовал, – откуда он родом? Он пришел из крохотного ничто… Вы верите в Христа?

Я воспринимаю его как учителя.

Вы считаете его учителем? Очень хороший ответ. А он научил вас чему-нибудь такому, чему он не научил весь остальной мир?

За весь остальной мир я не могу говорить.

Каждый из нас – целый мир. Нет тебя – нет мира. Мир существует только потому, что в нем есть ты.

А как же вы?

То же самое. Это к любому относится, но большинство этого не понимает.

Да, но даже если я умру, вы-то не исчезнете.

Послушайте, не надо умирать таким молодым.

Бывают несчастные случаи.

Согласен. (Улыбается.)

Значит, я не целый мир, потому что еще существуете вы…

Нет, каждый из нас – это мир.

Да, но я крохотный мир, как атом.

Но и вся наша Земля по сравнению с космосом ничто, пылинка. И что с того? Человек – пылинка на пылинке.

Пылинка, которая умеет играть на скрипке.

С какой скоростью вращается Земля вокруг своей оси? Иногда я смотрю в окно… У меня тут, наверху, небольшая студия. Поздно ночью выглядываю в окно на улицу. Никого нет, висит листок бумаги и тихонько колышется. Но ветра тоже нет! Я думаю, может, это потому, что Земля так быстро вращается. (Смеется.) Невозможно даже представить, как все на самом деле. Правда! Вот почему я сижу здесь. Почему мы здесь сидим? Я не знаю. Как вас зовут?

Арнис. Почему я здесь сижу? Я хотел с вами поговорить, вот поэтому.

Арнис… Никогда не слышал такого имени. Но я очень вам благодарен за этот разговор. Если б вас не было, с кем бы я разговаривал – с собой?

Нет, вы бы, наверное, играли на скрипке.

Да, но это не совсем то же самое.

А можно выразить мысли, играя на скрипке?

Несомненно, но мысли – это не… Мысли – это водоворот вещей, это целое… (Задумывается.) Мы формулируем, даем имена, но чувства… Их ведь нельзя полностью сформулировать, правда же? Какие-то слова более-

менее подходят. Вот я говорю, что у каждого должна быть своя скрипка. Что я имею в виду? Должно быть нечто, что не является самим человеком, но позволяет ему говорить с самим собой. Так я считаю.

Должен задать вам глупый вопрос. Сколько струн у души?

Одна. У нее нет струн – она сама струна.

Душа?

Несомненно! Не знаю, а что вы вообще имели в виду: «сколько струн»?

Сама душа – струна?

Да, на ней и повеситься можно. А можно по ней взобраться на другой конец света.

С помощью души?

С душой можно попасть куда угодно.

А поможет ли душа пройти сквозь смерть?

Давайте встретимся лет через пятьдесят, и я вам отвечу. (Улыбается.)

Но у вас есть какое-то представление, некий образ?

Души? Я думаю, у нее есть некий образ.

Образ вас?

Нет… Не знаю, почему-то представляется образ меня, сидящего на морском берегу. Где-нибудь в Африке. И там еще есть небольшой туннель, коридорчик, по которому можно попасть в открытое море. И вот я сижу, опустив ноги в воду… Не знаю, откуда взялась эта картинка. Видимо, из-за того, что вы что-то сказали про душу. Можно опять вспомнить первые слова из Библии: «И Дух Божий носился». У меня есть образ, картина того, как Бог парит. Вот так. (Разводит руки.)

По-моему, это очень слабое изображение духа.

А почему дух должен быть сильным? Дух может быть разным!

Почему бы и нет?

Вы хотите ограничить дух, чтобы это была статуя или крест?

Скорее, водоворот.

Так я примерно это же и сказал. В центре водоворота – целые миры. Когда мы говорим: «Дух Божий над бездной», «бездна» значит абсолютную бесконечность.

Да, но «дух» значит водоворот, он очень сильный и кружащийся. «Руах» – это дыхание, но также и…

Откуда вы так хорошо знаете иврит?

Нет, я знаю всего несколько слов. «Руах» значит и дыхание, и ветер, причем очень сильный ветер.

А еще ассистента моего зубного врача зовут Руах. Я ему денег должен и недавно искал его адрес, чтобы их послать. (Смеется.)

Скажите, а вашу Страдивари с вами похоронят?

Нет, вы с ума, что ли, сошли?

Да, сошел.

Вижу… Несколько лет назад какой-то богатый японец захотел, чтобы его похоронили с его Ван Гогом. То есть совсем... (Стучит по лбу.)

Но кто же сможет играть на вашей Страдивари после вас?

Кто-нибудь. Этот инструмент сделан в 1713 году, и на нем много кто успел поиграть до меня. И есть кому поиграть после. Есть какой-то человек на Тайване – миллиардер, кажется, – он скупает такие инструменты и запирает в сундук. По мне, так это преступление! (Смеется.) Мне очень нравится наш разговор. (Марианне.) И ваше присутствие. Надеюсь, это только начало чего-то большего.

Да, я тоже на это надеюсь.

Мы еще увидимся, я точно знаю.

Надеюсь. Может, в Риге?

Почему бы и нет?

Это хороший город.

Хороший, я знаю. Раньше Рига была как плавильный котел – географически. Лет сто или двести.

А вы знаете русский?

(Говорит по-русски.) Я говорю немножко, но совсем не учил... Но я понимаю хороший акцент, а вокабуляр – немножко так себе...

Помните что-то из детства?

У меня родители с Украины, из Каменца-Подольского. Знаете Каменец-Подольский?

На карте бы не показал.

Это на Украине. Но родители были идеалистами: не поехали в Америку, хотели в Палестину. Начали учить иврит еще в Каменце-Подольском. Эмигрировали из России в Израиль в 1921 году.

То есть вы зачаты в Израиле?

Скорее всего, да. (Улыбается.) Хотя не знаю, был ли я «зачат». То есть был, но я уверен, что случайно.

То есть вас не планировали?

Наверное, нет. Я не знаю. Вот ваши родители намеренно вас сделали или само так получилось?

В некотором роде.

Ну и ладно. Могло быть и хуже. (Смеется.) Могли ведь и не сделать.

Тогда бы меня это не беспокоило.

Тогда мы бы не познакомились, не сидели здесь втроем. Вы счастливы?

Сейчас или вообще?

Вообще, сейчас.

Вообще сейчас – да.

Ага, но сейчас не вполне?

И сейчас тоже.

Ага, это хорошо.

А вы?

А я не знаю, что это значит – быть счастливым.

Я придерживаюсь аристотелевского понятия счастья.

Аристотеля? А что он…

Что счастье – это не чувство.

А что тогда?

Это приведение к действительности возможностей души.

Ну… оно ведь скоротечно! Я не верю в счастье как в состояние. Это лишь мгновения…

Но вы же помните, как греки говорили: нельзя называть человека счастливым, пока он не умер? Потому что только жизнь целиком бывает счастливой или несчастливой. До смерти невозможно определить.

Да, потому что это лишь мгновения. Какая-то веселость. Знаете, сейчас люди… Все эти рекламы: «Выпей этого говна – и будешь счастлив», «воспользуйся этой штукой, и она поможет тебе стать счастливым». Это постоянная одержимость…

Вам не нравится окружающий мир?

Нет, не «не нравится», но я не очень его чувствую. Когда я на вершине горы и вижу просторы – вот это для меня счастье. Хочется летать.

Откуда вы родом?

Из Израиля – я здесь родился.

Нет-нет, из какого мира?

Явно не из этого. А вы – из этого?

Только частично.

(Марианне.) А вы?

Марианна: То же самое.

Значит, мы не знаем, из какого мы мира?

Не могу сказать, потому что не знаю. Вот мы сидим в комнате в большом городе – а можно сказать, что и в небольшом – под названием Париж. Я смотрю в окно и вижу людей в другой части дома. Вот кто-то прямо сейчас зажигает сигарету. Иногда я иду по улице и вижу, как рядом идут другие, и думаю… Это звучит очень глупо, но… Когда я впервые приехал в Париж, мне было двенадцать, и я по полдня торчал у окна и смотрел, как мимо проходят люди. «Куда они идут?» Я иногда советую друзьям прийти в «Кафе де Флор» и просидеть там целый день, наблюдая за прохожими. Это невероятное зрелище! Можно целый фильм такой сделать – люди проходят мимо.

Вы до сих пор захаживаете в «Кафе де Флор»?

Да, иногда. Но сейчас уже не так интересно. Происходят какие-то незаметные изменения… Вот вы говорили, что узнать, прожил ли человек счастливую жизнь, можно только после его смерти, но ведь можно умереть несколько раз за жизнь! Каждый день может быть смертью. И перерождением.

Один философ говорил, что каждое утро должен заново воссоздавать мир. Он просыпается из тьмы и должен все начинать заново.

И кто это был?

Людвиг Витгенштейн.

Он не так уж не прав. (Задумывается.) Но это возможно в каждый момент времени. Понимаете, каждая сыгранная мной нота – это тоже мир. А если сыграть несколько нот, сколько миров мы создаем одной музыкальной фразой?

Вы творец?

Это не мне судить.

Иногда говорят, что есть композиторы, создающие музыку, и есть те, кто ее исполняет.

Мне не нравится слово «исполнитель».

А какое нравится?

Пожалуй, «создатель» – тогда это я. Иногда жить от этого проще не становится. Послушайте, нам надо много о чем поговорить.

Мы же только начали.

Действительно. (Улыбается.) У каждого слова есть множество коннотаций. Мне кажется, что если ты просто исполнитель, то не стоит даже из дома выходить. Исполнителей много, причем очень хороших. Но что мы слышим? Скажем, написал композитор какое-то произведение… Если кто-то тебе говорит, что есть только один способ его сыграть, это оскорбление музыки, это значит, что это произведение очень беспомощная музыка. То, что ты в нем видишь, что можешь в него привнести, что она может… Если это не перерождение, то… Вы должны меня понять, это нельзя объяснить.

Каждый раз, играя произведение, вы его воссоздаете.

Не уверен, что воссоздаю – пожалуй, я его…

Создаю.

Именно так.

А чем тогда занимался композитор, когда записывал ноты?

Он дал мне пищу. Мне надо ее переварить, и она станет… тем, для чего потом нужна туалетная бумага, а иначе… Вот, кстати, не понимаю, как они в старину жили без туалетной бумаги?

Листья?

Ну, это хорошо для почвы. Потом хорошие яблони вырастают.

Но это лишь одна из возможностей, во что может превратиться музыкальное произведение.

Ну… красота в глазах…

Смотрящего. Но не принижаете ли вы таким образом роль композиторов, если они всего лишь дают вам пищу?

Ну, они произвели собственные ка-ка, а мне приходится нюхать. (Смеется.)

Нельзя же сказать, что все композиторы производят ка-ка?

Именно так. Из Бетховена выходят отличные ка-ка. (Улыбается.) А некоторые называют это какауэте [исп. арахис] и едят.

Вы слишком суровы к композиторам. (Смеется.) Но что же вы производите – это уже другие ка-ка?

Не знаю, это другим решать. Почему о ка-ка говорят как о чем-то грязном? Я часто говорю, что ка-ка – самая чистая вещь на свете, потому что их никто не трогает. (Смеется.) Разве что дети иногда. Ведь правда! Я не сейчас это придумал, я давно так говорю.

То есть вы повторяетесь?

Как и все мы, разве нет? Мы повторяемся каждую минуту – тем, что вдыхаем и выдыхаем. Но об этом не думаешь. Если играешь музыку, например, и думаешь о том, что ты играешь, то на самом деле не играешь.

То есть надо растворять свое «я» в музыке?

Нет, она становится тобой. Ты ею, а она тобой. (Вздрагивает.) Об импровизации иногда говорят как о чем-то отрицательном. Но все, что мы делаем, – это полнейшая импровизация. Это значит отправиться незнакомой дорогой, которая может привести куда угодно, и позволить вещам говорить самим за себя!

Но когда вы играете музыкальное произведение, которое было кем-то написано…

Да, но то, что вы в нем читаете, не обязательно то же самое, что я в нем читаю, поэтому музыка – это пища для жизни. И если через нее жизнь превращается в реальность, то человек, слышащий эту музыку, тоже будет ею оплодотворен. Почему вообще существует искусство? Почему люди делают скульптуры, пишут картины?

Почему?

Не знаю! Сам себя спрашиваю. Может, потому, что иначе нет никакой жизни.

Нет жизни без искусства?

Почему существуют могилы для умерших? Ладно, сейчас их сжигают… Я бы не хотел, чтобы меня сожгли. Не знаю почему. Сжигать-то зачем?

На всех места не хватит!

Да, на всех не хватит. Но если закопать тело в землю, это же удобрение. Битва при Ватерлоо – хорошие там сады выросли? Там вообще есть деревья? Или вот, скажем, дерево – я про него уже рассказывал? Оно умерло.

От вашей игры?

(Смеется.) Ужасные слова! Но оно действительно умерло – как мне сказали, из-за заражения почвы чем-то там. Это дерево очень прославилось. Но я пошел к нему не потому, что оно известное, – я случайно рядом оказался, увидел его и начал играть.

А потом рядом случайно оказался фотограф и случайно сделал фотографию.

Нет-нет, не было никакого фотографа. Говорю же: я поехал в Японию, потому что чувствовал необходимость в этом. Никаких фотографов, ничего подобного. Эту фотографию вообще сделала проходившая мимо старушка.

(Смеется.)

Я не шучу! Это чистая правда! Не верите?

(Смеется.) Верю! Замечательно!

Я был один! Мимо проходила старушка, сфотографировала меня и послала фотографию в газету, и ей дали приз за лучшую фотографию о цунами. Вот так получилось.

Поразительно!

Правда ведь? Я потом с этой старушкой познакомился в Париже. Очень милая! Она пришла на мой концерт… Я достал для нее билет, но там оказался какой-то болван, который не разобрался и билет ей не передал. Я был просто в ярости!

Как к вам обращаться – Иври или господин Гитлис?

Боже, какой прекрасный вопрос! Можете звать меня господин Иври. (Смеется.) Или просто Иври. Знаете, что значит «Иври»? Еврей.

Как по-русски! То есть вы Еврей Гитлис.

Именно. Я сам себя так назвал. Почему? Во время войны я был с матерью в эвакуации в Англии, и меня тогда звали Ицхак, т.е. Исаак Меир. Люди говорили: надо поменять имя, потому что если вас схватят немцы и узнают, что тебя зовут Исаак… Я ответил, что из-за этих сволочей никогда не поменяю имя. И вот как-то я сижу в маленьком помещении по естественным надобностям и думаю: если менять имя, то оно тоже должно начинаться на «И» и быть еврейским. И вдруг я сказал: «Иври» значит «еврей», то есть если немцы меня поймают и спросят: «Как тебя зовут, малыш?» – я отвечу: «Иври! Пошли на хуй!» (Смеется.) И все начали звать меня Иври. А сейчас у меня и в паспорте так написано. Смешно ведь? (Улыбается.)

Можете ли вы сказать, что нечто поняли в этой жизни?

Что-то понял в принципе?

Да, в своей жизни или жизни вообще. Поняли ли вы, что вы здесь делаете?

Нет. А вы?

Нет.

Почему же я должен был понять?

Вы старше и мудрее.

Нет, мудрость с возрастом не приходит. Чтобы понять, что ты дурак, надо прожить больше одной жизни.

Что ты дурак?

Что человек вообще, не я конкретно. Чтобы это понять, надо быть очень умным.

А вы недостаточно умный?

Знаете… Этот ум нельзя измерить линейкой или… Как его там мерят? Да и вообще, зачем говорить об уме? Этот разговор по определению дурацкий.

Да, поэтому поговорим о дураках. Был такой греко-армянский мистик по имени Георгий Иванович Гурджиев.

Я его знаю, конечно.

Он распределял людей по признаку того, какой кто идиот: квадратный, круглый, полный…

Острый, сингулярный…

У этой классификации была упрощенная версия: большинство – объективные идиоты, то есть те, кто еще не знает, что они идиоты. А есть еще субъективные идиоты, которые понимают, что…

Они идиоты. Это и есть начало разума.

А есть третья категория – те, кто, возможно, что-то знает.

А почему мы так много говорим об идиотах?

Случайно. (Смеется.) Но я хотел вас спросить: если вы признаете такую классификацию, в каком возрасте вы стали субъективным идиотом?

Невозможно стать субъективным идиотом – ты либо уже являешься им, либо нет. Это как быть художником – либо ты художник, либо не художник. И если художник – скорее всего, идиот.

Почему?

Почему нет? По крайней мере, ху-

дожник может позволить себе удовольствие и роскошь побыть идиотом – если он идиот. Но, вообще, быть идиотом для художника – это профессиональное.

Поясните, пожалуйста.

Это не объяснить, потому что… это единственный способ оставаться разумным. Вот была железная дорога, которая вела в Аушвиц. Я там побывал три или четыре раза. Каждый раз, когда оказывался неподалеку.

И что вы там делаете?

Просто хожу, думаю. Представляю. В последний раз… Не помню, это была весна или осень, но была хорошая погода. Были автобусы со школьниками – веселые детки приехали в Аушвиц, как на прогулку в Риджентс-парк. Банально.

Что для вас значит это место?

Что оно для меня значит? Можно сказать, там весь смысл моей жизни.

Почему? Вы же там не были.

И поэтому тоже. Я езжу туда теперь. Многие сейчас не могут туда поехать, потому что были там тогда. А что вы имеете в виду, спрашивая, что для меня значит это место? А для вас оно что значит?

Это скорее образ, чем какая-то реальность.

Друг мой, есть образы куда более мощные, чем реальность. Что такое реальность? Реальность здесь. Боже мой, ведь не надо быть там, чтобы… На самом деле реальность того, что ты не там, мощнее, чем если ты там.

Не могли бы вы помочь мне понять, почему для вас это так важно?

Дело в том, что это важно, – от этого моя жизнь зависит… Странно, что вы… Неужели вы действительно можете об этом спрашивать?

Я серьезно спрашиваю.

Странно, что вы об этом спрашиваете, потому что это все случилось в наше время. Не пятьсот лет назад, не в Древней Греции или Риме. Это наше время! Здесь, в Европе. Конвейер смерти, проработанный до мельчайших деталей! И, к несчастью, все это организовал один из величайших народов Европы – люди, которые дали нам Бетховена, Моцарта, Баха, Гете, Дюрера… Зигмунда Фрейда… Это стало обычным фактом нашей обычной жизни. Прямо у нас на глазах!

В 50–60-х годах родился известный афоризм о том, что после Аушвица поэзия невозможна. Его сформулировал то ли Маркузе, то ли Адорно – кто-то из этих немецких марксистов. Вы согласны с тем, что после Аушвица музыка невозможна?

Нет, я бы так не сказал. На самом деле единственное, благодаря чему некоторые выжили, – это музыка.

Вы имеете в виду – в Аушвице?

Да, у некоторых так сложилась судьба. Забавно, что некоторые коменданты Аушвица любили музыку! И вот они узнали, что к ним попала девочка-музыкант, я с ней немного занимался… Она заболела, и ее положили в лазарет. Но на самом деле она успела взять только три или четыре урока как раз после начала войны. Она была голландская еврейка, умерла не так давно. В 1939 году она услышала Натана Мильштейна, одного из величайших скрипачей ХХ века и моего друга. Она влюбилась в его игру и начала учиться на скрипке. Тут началась война, но Голландию аннексировали только 10 мая 1940 года, так что она успела чему-то научиться. Она начала скрываться, разумеется, попала в движение сопротивления и в итоге – в Аушвиц. Изначально она была здорова, но ее послали на работы, и она заболела. Кто-то пустил слух, что она знаменитая голландская скрипачка, и ее положили в лазарет. Но она едва умела играть! Ей принесли скрипку, и она поняла, что ей конец: играть она не может. И потом она мне рассказывала историю, от которой у меня до сих пор мурашки по коже: «Я не знаю, кого и что я играла, но я сыграла!» Это был вопрос жизни и смерти. Меня в дрожь бросает, когда я об этом думаю. И они ее не убили. Так она спаслась.

Это была случайность?

А что такое случайность? Вы знаете хоть что-нибудь, что не было бы случайностью?

Я думал, кроме случайностей может быть провидение, например. Есть мнение, что Всемогущий…

Всемогущий? Я с ним знаком, много раз встречались – милый парень.

И что он вам сказал?

Ничего! Ему нечего было сказать, потому что он больше не думает. Он такой всемогущий, что ему даже думать не надо.

Откуда вы об этом знаете?

Потому что мы встречались! И он мне сказал, что ничего не знает. (Смеется.)

А вы ему что-нибудь сказали?

Я ему ничего не сказал, потому что он все знает.

Вы просто играете в слова. Он либо ничего не знает, либо все знает.

Если ты ничего не знаешь, ты знаешь все, а когда ты знаешь все, ты не знаешь ничего. Это не игра слов! Чтобы ничего не знать, надо знать все, потому что ничто – это все.

Вопрос такой: как вы познакомились со Всемогущим?

Мы познакомились, когда он умер. Я был на его похоронах.

Где они проходили?

Вы же знаете, в бесконечном нет где – оно везде.

И вас пригласили на его похороны?

Нет, меня не звали, но я там был. Мы все там.

Мы все на его похоронах?

Не на похоронах! Его похороны вечны, это правда, но не всех туда зовут. С этим ничего не поделаешь – нас там многие миллионы, на этих похоронах. Если я еще туда пойду, присоединитесь ко мне? Но это уже будут не похороны.

И Всемогущий тут ни при чем, правильно я понимаю?

Знаете, друг мой… Вы говорите «Всемогущий», то есть могущий все, в том числе и все знать. Но если он столь могущественен, почему он позволяет случаться таким вещам, которые, думается, противоположны его…

Древний ответ состоит в том, что он хочет, чтобы вы были свободны. И другие тоже.

Вы называете это свободой? Он помещает нас в этот мир, и вы говорите, что это свобода? Не знаю, по-моему, нет никакой свободы.

Вы не свободны?

Конечно же, нет!

Музыканты, с которыми я о вас говорил, утверждали, что вы один из самых свободных музыкантов!

Это правда.

Но все-таки вы не свободны?

Не знаю. (Усмехается.) Если бы вы дали определение, что такое свобода…

К черту определения! Нам не нужны определения, чтобы понять, о чем мы говорим.

Если я свободен, то я свободен не отвечать на этот вопрос.

Дайте мне пример определения, которое бы помогло вам в жизни.

Определение – помогло? Понятия не имею, что вообще мне в жизни помогло! Вот что я вам скажу: мы просто беседуем. Я говорю все, что мне приходит в голову. Так что нет никакого «моего определения». Вообще никакого. В «определении» слышится «предел», то есть конец.

Какое самое важное событие в вашей жизни?

Наверное, мое рождение, иначе бы все было не важно. И не по моей вине… Мне кажется, жизнь – очень грустная штука.

А чем она грустная?

Потому что это конец.

Но почему вас это печалит?

Печалит, потому что всю жизнь прыгаешь (hopping) через барьеры, как лошадь.

Прыгаешь или надеешься (hoping)?

И так, и так. Веришь и хочешь верить; любишь, хочешь любить, хочешь быть любимым. Хочешь быть одновременно лошадью и наездником. Это непросто. Лошадь может упасть, и тогда ты упадешь вместе с ней, а можешь упасть ты, и тогда лошадь…

Убежит без тебя?

Убежит без тебя.

Делает ли музыка жизнь более печальной или менее?

Нет, музыка может быть лошадью, на которой ты едешь в беспредельное. Музыка начинается там, где уже нет слов.

Может, еще нет?

До всяких слов был первый крик, первый плач, когда младенец выходит из утробы матери. Это и есть первая музыка. Потом, к сожалению, ребенка постепенно приучают к словам. А слова – это не первый крик. Образование могло бы быть неплохой штукой, если бы оно позволяло первому крику стать как бы нотой, которая длится с самого начала до самого конца начала, которое есть конец всему.

Полагаю, вам известно, что и Платон, и Аристотель считали музыку самой важной частью образования души.

Наверняка я об этом слышал, но рад, что вы повторили. Это ведь прекрасно.

Если бы вам пришлось воспитывать детей, какую бы музыку вы подобрали для образования их душ?

Ну, я только что сказал, что первая музыка…

Да, но это…

Секундочку – это именно оно и есть! Какую воду вы предпочтете: которую добыли из источника, привезли на кухню, вскипятили, чтобы сдохли все микробы, и налили в чашку, которую до этого мыли с мылом, или вы бы лучше выпили свежую воду прямо из горного родника?

А вы считаете, что первый крик ребенка – это горный родник?

В каком-то смысле – да, это первое настоящее выражение… жизни! Почему упали стены Иерихона?

Тут возможны как минимум два ответа: либо стены плохо построили, либо музыка была слишком громкая.

Если вы такой антисемит, что допускаете, будто стены были плохо построены, то можете в это верить; если же вы верите в Слово Божье, в которое веришь, нравится тебе это или нет, то эта версия не работает. Что бы там ни было…

А вы верите в Слово Божье?

Я верю в Слово Божье. Если Бог есть – а я верю, что есть что-то, хотя я не знаю, как оно выглядит… Он знает меня, хотя я не знаю его. Что такое Бог? Бог – это мы! Бог – это воздух, которым вы дышите; Бог – это глаза, которыми вы на меня смотрите, и наоборот.

Приведу цитату из Майстера Экхарта: «Глаз, которым я вижу Бога, – это тот самый глаз, которым Бог видит меня».

Именно это я и сказал! Раз он все создал, в том числе собственные глаза, я его вижу его же глазами, которые он создал мне. Кто такой Бог, вообще говоря? Спроси у него, как его имя!

Вы сказали, что встречались со Всемогущим на его похоронах.

Но я встречался только с одним из него. Он такой шизофреник. Понимаете, Бог – самый большой шизофреник на свете. Он везде одновременно. Греки и римляне в свое время были большими реалистами – они говорили не о Боге, а о богах. О множестве богов!

А сколько у вас богов?

У меня их нет – я сам бог.

Вы живете в безбожном мире (godless world)…

Я бог.

Почему вы говорите, что вы бог?

Почему бы нет? Кто еще про меня такое скажет? (Смеется.) Кто-то же должен. Вы вот не скажете.

Нет.

Поэтому говорю я. Да, я живу в безбожной девушке (godless girl), потому что… Ой, вы слышали, что я сказал? «Я живу в безбожной девушке». (Смеется.)

Это вам повезло.

Это оговорка по Фрейду.

А когда Фрейд говорил об оговорках, он думал о куннилингусе?

Не знаю, спросите у него. Но вообще вы слишком зациклены, у вас только секс на уме. Я вот вообще о нем не думаю

А что вы приобретаете оттого, что называете себя богом?

Что приобретаю?

Ну хорошо: что теряете?

Приобретаю, теряю… Ничего не приобретаю, ничего не теряю, я просто есть. Разве Бог говорил что-то о «приобретении» или «потере»?

Мы пошли по кругу.

Так и Земля круглая.

Но вы-то не Земля.

Может, и Земля. Каждый из нас Земля.

Вы сказали, что вы бог, Земля, что еще? Сколько вас?

Это все одно и то же.

Вы шизофреник?

Не больше, чем вы. Знаете что? Тот, кто может сказать, что он шизофреник, либо не шизофреник, либо еще больший шизофреник, чем думает. Я не знаю… Шизофрения не обязательно болезнь. Это состояние ума – и в каком-то смысле хорошее состояние, потому что ум становится не однобоким, а разносторонним. Мы называем шизофрениками людей, которые теряются в этом состоянии. Но если представить, что мы не едем по одной дороге или на одной лошади, а что мы часть чего-то большего, то все не так плохо.

Вы серьезно к себе относитесь?

Не-е-т.

А к своему публичному образу?

Не знаю. Кому-то я нравлюсь, кому-то нет.

А вас заботит, нравитесь вы или нет?

Не могу сказать, что у меня полный иммунитет к тому, что обо мне думают другие. Даже не знаю, что лучше: когда ты нравишься или когда нет. Кажется, Наполеон говорил: «Смотри за моими друзьями, а за моими врагами я сам присмотрю». (Кашляет.) Я обычно так не кашляю. Нет у меня этой романтической болезни… как там ее?.. XIX века, когда, чтобы быть настоящим художником, надо было, чтобы у тебя был туберкулез. (Смеется.)