Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Когда я шел сюда, я вспомнил стихи Мандельштама: «…Воздух пасмурный влажен и гулок, хорошо и не страшно в лесу. Легкий крест одиноких прогулок Я покорно опять понесу»… И, знаете, когда я вам звонил, я тоже гулял в лесу. А уже потом два часа на машине до Риги, ночь в поезде, метро – и я у вас; это как тоннель в темноте, а все остальное не имеет значения. Я прошу прощения за такие сравнения, но вот Блок говорил, что жить в одно время с Толстым страшно. Мне в каком-то смысле страшно жить в одно время с вами.

Да, сравнение сильное, что и говорить. Жалко, что здесь нет Тани...

Улдис, это все не для меня. Как раз недавно, буквально вчера или позавчера, я говорил – боже мой, внимание ко мне явно преувеличено. Это очень раздражает. Я не Никита Михалков, и вообще, понимаете, я не актер. Актеры, если нет внимания, значит, для них день потерян. Как мне рассказывала моя дочка – она училась в школе-студии МХАТ на постановочном отделении, а ректором этой школы тогда был Олег Павлович Табаков, – он всегда выходил на проезд МХАТа, стоял какое-то время и ждал, пока его узнают, то есть, пока до его слуха не доносился шепот: «…Табаков, Табаков…»

Я должен вам сказать, что когда мне начинают в глаза говорить, «…все, что вы сделали» и все такое прочее, я начинаю перелистывать всю свою жизнь и думаю, да ведь чепуха собачья все на самом деле! Все, что сделано, умещается… Сегодня это вообще умещается буквально на ладошке. Раньше хоть ты себя уважал: берешь яуф с коробками и чувствуешь – нет, это имеет вес! Хоть, слава богу, я себя от себя могу отставить объективно. А мое отношение к тому, что сделано, не может быть с моей стороны преувеличено, я это прекрасно понимаю. Внутри гораздо больше того, что сделано.

Я вам сказал это вовсе не ради того, чтобы подчеркнуть, какой вы замечательный, а я – ничтожный. Но к этому вопросу все же есть одно дополнение, которое уже соответствует смыслу. Есть такой апокрифический рассказ про Сократа, как один из граждан, который отправлялся воевать, рассказывает, что он его всегда заставал в Афинах недалеко от рынка, где тот стоял и размышлял. И вот прошло несколько лет, человек вернулся с войны и увидел Сократа стоящим на том же месте. Он подошел к нему и спросил: «Ну, что, Сократ, опять там же?» – «Да, опять там же». – «И опять о том же?» – «Да, и опять о том же». И вот, когда я о вас думаю, то – вы опять здесь и опять о том же. Словно время остановилось…

Ой, тут, вы знаете, неизвестно, что остановилось – время, которое крутится вокруг тебя и не двигается никуда, или я остановился и кручусь вокруг времени. С Акакием Акакиевичем история драматическая и, должен сказать, не по моей вине. Это тот самый классический случай китайского проклятия: «Чтоб тебе жить в эпоху перемен»…

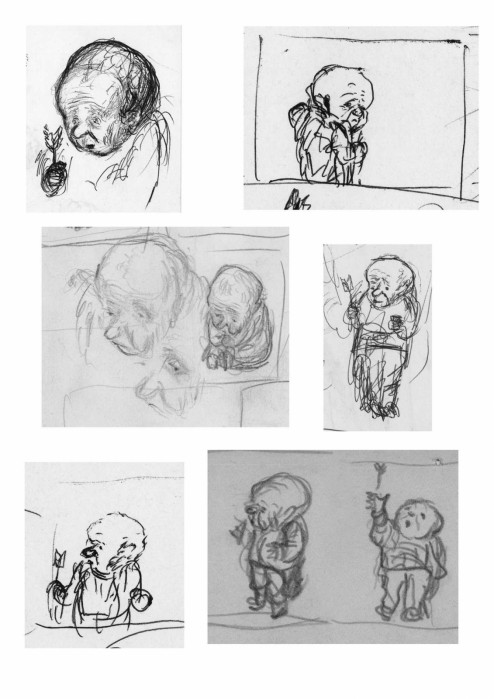

Я начал режиссурой заниматься в 1973 году, до 1979 года я сделал четире фильма, а с 1981, когда начиналась «Шинель», я и один не закончил. И когда пошла вся бодяга всех перестроек, первое, что сделали – студию убили, разрушили, и всем стало плохо. А почему? А потому, что каждый стал стремиться к некой самостоятельности, считая, что он-то обманет всех, обойдет всех на крутом вираже. Никто никого не обошел, погибли все. И сейчас с трудом начинают все восстанавливать, но восстанавливают уже, естественно, что-то другое, а что будет восстановлено, никто не знает. И ведь должно выработаться мышление, – это не просто так появляется. Поэтому с «Шинелью» – да, можно сказать, почти 30 лет жизни. Это действительно ужасно.

Как только мы попали в состояние абсолютной зависимости – я имею ввиду после 85-го года, когда пошла вся кутерьма, – мы сразу потеряли возможность работать. Мгновенно произошло расслоение, это позорно, если 30% богатства страны принадлежат восьми десяткам людей. То есть, мы вошли в полосу, когда кто-то является хозяином твоей жизни, и разговоры о свободе – это, конечно, мнимость. Чистая мнимость. Так вот, когда все соединяется одно с другим, когда ты становишься вещью, холопом другого, а косвенно, по какой-то кривой – его частной собственностью… Даже сам тот факт, что ты вынужден искать деньги, это уже состояние крайней униженности.

Достаточно сказать, что у меня первый перерыв на фильме, не считая всяких других дробей, был восемь лет. Вообще ничего не делал. Я мог бы работать, но мне тогда пришлось бы вклиниться в весь тот кошмар, который начался. Я вынужден был уйти из киностудии «Союзмультфильм», так как ради выживания там брались за какие-то немыслимо пошлые проекты, о которых просто говорить неприлично. Я не буду говорить об этом – это бессмысленно, потому что эти фильмы никто не знает, – но было потрачено огромное количество творческой энергии людьми, которые способны на гораздо большее. Это все равно что Рихтеру в концерном зале исполнять «Мурку»…

Сравнительно недавно я был в Тбилиси и встречался с Георгием Шенгелая, который в свое время сделал незабываемый фильм «Пиросмани».

А вы знаете, чем он сейчас занимается?

Ужас какой-то… Я посмотрел несколько фильмов и схватился за голову. Я думал, что он спятил.

Это время спятило, а он в это время вошел. И мне даже рассказывали, что он гордился тем, что сделал первый в Грузии эротический фильм.[1. Речь идет о короткометражном фильме «Любовь в винограднике» (2000).] Представляете: от «Пиросмани» до… Бездна! Так вот в эту бездну я попал, но не захотел в ней быть.

Считаете ли вы себя жертвой времени?

Нет. Ни в коем случае. Вообще, жертвенность не мой случай. Нет. Я не попал. Я не попал. Я не вписался в вираж. Хотя я и не вижу, чтобы другие особо вписались. Сравнивая с их собственными работами тридцатилетней давности. Я предполагаю, что, в сущности, художники оказались менее всего востребованными вообще. Это время практической целесообразности. А творчество никак не совмещается с такими целями.

Мне вспомнился смешной рассказ Пятигорского про то, как он оказался практически на улице. И его друг пошел к одному богатому еврею, которому в Лондоне принадлежит много домов, и попросил: вот, один мой друг, тоже еврей, попал в такую историю, не можешь ли ты его пустить в один из своих домов пожить? А тот ответил: «Нет! Потому что если ему негде жить, то он плохой еврей».

(Смеется.) Я понимаю наклонение рассказа. Вполне возможно, что и я виноват.

Знаете, одна из моих любимих фраз: «Из жалости я должен быть жесток». Фраза Гамлета. Поскольку на меня шли тихие, иногда шутливые, но иногда и серьезные наветы, что ты, мол, очень жестоко работаешь – в том смысле, что никаких не даешь поблажек никому и все ровно проводишь свою линию в фильме до конца. И это действительно так. Хотя у нас группа всегда небольшая была: я, кинооператор, художник фильма – моя жена, но я к ней также отношусь достаточно жестко. Чтобы все, что видится моим внутренним взором, попытаться передать художнику или кинооператору. Это ведь действительно невероятно трудно – свои мысли передать. И конечно, здесь все – и слезы, и валерьянка, и валидол, ну, такая жестокая вещь – кино. Вот в этом смысле я может быть и виноват.

Нашу студию помог нам сделать Ролан Быков, но уже потом я страшно с ним ругался. Почему? Потому что он помог, а дальше он решил меня присвоить, что ли, то есть, он решил стать моим руководителем. Моим председателем Госкомитета. А я человек в этом смысле неподчиняемый. И у нас жуткий был конфликт. Я оказался опять отброшен от работы. Я подумал: а может быть, мне нужно было быть более мягким в этом смысле, но более жестким по отношению к кино, и у меня другая была бы ситуация. Я не знаю. Поэтому я не жертва. Я сам себя загнал со своим, наверное, нелогичным мышлением с точки зрения практического смысла, и, наверное, не мог не загнать.

«Шинель» занимает вот уже почти 30 лет вашей жизни, и из них вы снимали тольку малую часть этого времени. Если таким же образом рассматривать вашу жизнь вообще, сколько бы вы в ней насчитали?

Не знаю. По-моему, в Египте на кладбище есть: «Такой-то и такой-то, жил столько-то дней». Но может быть, на моей плите тоже кто-нибудь напишет: «Юрий Норштейн, жил столько-то дней». Да, вы правы, конечно жизнь составляют эти точки, эти сгущения. Все остальное пространство между ними – это такой бульон. Но в то же время я не могу, мне не дает покоя, что я за шесть лет сделал четыре фильма, и понимаете, ведь там были те же самые сложности. «Ёжик в тумане» – невероятно сложно. А сейчас мне кажется, что там просто делать нечего. Но когда мы пробирались сквозь этот туман, с кинооператорами вместе, то казалось, что это на грани непреодолеваемого. Ну, хотя бы потому, что это физически трудно было делать. Надо было целлулоиды аэрографировать, делать эти туманы, смотреть, как все это соотносится, смотреть, как ежик уходит в туман, как он приходит, это сейчас кажется элементарно. Когда у меня на лекциях спрашивают: «А как вы туман делаете?» А элементарно! Беру лист, туман, подкладываю к ежику, потом отодвигаю. И все, фигурально говоря, балдеют, видя, каким якобы простым способом это все делается.

А в «Шинели»... Иногда мне кажется, что там плотность вещества такой силы, что почти непреодолима. Плотность вещества самого рассказа, самого изображения, которым тебе нужно преодолеть текст и выйти на экране во что-то другое. И ты не способен выйти в это другое пространство.

Вот, скажем, передать пространство Басё – это три строки, время, которое необходимо, чтобы произнести три строки. И здесь опять – соотношение между этими строками и изображением, здесь весь корень моей болезни мультипликацией. А какое нужно время, чтобы эти строчки прозвучали? В фильме.[2. Речь идет о маленьком фильме Юрия Норштейна по стихотворению Басё «Зимний день» (2003).] Прозвучали не звуком, не произношением внутри фильма, а прозвучали некой новой формой, новым языком, понимаете? Другим языком. Сколько нужно для этого времени? На самом деле, я на эти три строки сделал бы часовой фильм. «Безумные стихи. Осенний вихрь. О как теперь в своих лохмотьях я на Тикусая нищего похож!» У Басё перед этим идет строка: «Я прошел тропой и вспомнил мастера Тикусая, который когда-то здесь ходил и сочинял свои стихи». И я сделал раскадровку, приблизительно прикинул метраж, стал снимать, и все это опять изнутри стало расти, расти, и я не мог это все ограничить в своем развитии… Хотя, наверно, мог бы. Снимая эту сцену, я думаю, ну в конце концов фильм мог бы ограничиться этой одной сценой. Конечно, мог. Но с другой стороны, я думаю – но там не было бы осеннего леса, там не было бы этого пространства, там не было бы… как это… у Есенина есть замечательные строчки: «Напылили кругом, накопытили, и умчались под бешеный свист, даже слышно стало в обители – тихо падает желтый лист». Понимаете? Фантастическое сложение, и ты просто слышишь все это! «Напылили кругом, накопытили…» А теперь попробуйте это сделать в кино! Будет дешевка. Чтобы сделать эту тайну, которая у него, и эту разницу между этим громом и тишиной, которая образовалась после того, как очистилось пространство, попробуйте соотнести!

Но сейчас та же самая история. Меня опять преследует тот же круг, я смотрю на снятые кадры и думаю: «Боже мой, а, в общем-то, они легко снимались». Но я знаю, как трудно они снимались по мышлению.

Ну, допустим, Акакий Акакиевич на улице, Акакий Акакиевич в департаменте, – как бы здесь не пройти по некой социальной кривой и рассказать, как трудно было в царской России. Понимаете, речь-то совсем о другом идет. И Гоголь писал о другом, конечно. На самом деле я смотрю на все это, как будто дети играют в какую-то взрослую игру. Они не выросли, понимаете. И чиновники – они как школьники, пришли там в свой департамент и ведут там себя как дети. На самом деле они взрослые придурки. А все писатели последующие, которые строились по линии Гоголя, они-то как раз сразу были на много порядков ниже. Они писали о быте. Они сразу же писали о вещах, из которых следует – а если этому человеку дать это, то он будет просто положительный прекрасный человек, и так далее. То есть, никому даже в голову не придет, что тот человек, который живет самой низкой жизнью и бьется за свое существование, если ему дать условия и возможности, он может стать просто откровенным негодяем. Что он положителен уже только за счет того, что он беден.

«Шинель» требовала от вас столько времени, энергии, мыслей – может быть, назовем ее просто вашей судьбой?

Мне кто-то уже сказал об этом. А черт его знает, может быть, судьба… Не знаю. Когда становится трудно, я всегда думаю: «Боже мой, сядь я не в тот троллейбус, жизнь моя была бы другая».

А вас не беспокоит то, что может так получиться, что даже при всей той огромной работе, которую вы делаете, вы не получите никаких ответов на вопросы, которые себе задаете? Ведь эта трудность и неотвеченность для вас как бы и является одним из условий работы?

Да, да, я понимаю, и скорее всего, что я не найду для себя ответы.

Я предполагаю, что если Гоголь сам делал бы фильм «Шинель», вряд ли он сам нашел бы ответы. Про ту же «Шинель» я у Гоголя ничего не нашел, там было несколько заметок, в письме где-то – «пишу». Все, ничего больше! И наоборот, там, где он давал эти ответы, получалось очень плохо. Но этот человек обладал невероятным чувством юмора и… чувством ужаса. Не случайно он в исповеди сказал: «Соотечественники, страшно!» Это только Гоголь мог такую фразу сказать. Собственно, он пишет о своем умирании, смерти: что прошу не хоронить меня в течение такого-то времени, пока не коснутся меня следы тления, и так далее. Но в «Шинели» на самом деле эта фраза внутри звучит. И когда я пытаюсь ощутить, что же там, я все время прихожу только к одному для себя выводу, что «Шинель» Гоголя – это страшная, неутолимая тоска по гармонии. Невероятная тоска.

А что вы называете гармонией?

Когда один человек… Гоголь где-то об этом написал – если бы один человек смотрел на другого как на святыню, жизнь была бы другою. То есть, это значит научитсья смотреть. Это значит научить свое лицо, построить свою внутреннюю жизнь. Это значит, чтобы лицо отражало твое мышление, твой закон, твою душевность по отношению к другому человеку, или вот этот взаимный обмен взглядами между людьми – вот это составляет гармонию. Когда жажда превосходства не превосходит твои остальные чувства. Для меня вот это ощущение – гармония.

Юрий Борисович, ведь никогда такого времени не было, когда вот такая гармония реализовалась бы…

Это конечно, понятно. Но сам поток… Внутри этого – если не будет самой… может быть, даже решимости, тайной жажды этого… У Толстого есть очень простая фраза: «Хочешь поверить в добро, начинай его делать сам». Все очень просто. Как вот вы сказали об этом его потайном дневнике – «Думал светло о смерти». Но ведь надо было до этой простой фразы дорасти, через все его произведения. А знаете, когда он умирал, у него ведь фраза вообще была замечательная, которая, собственно говоря, дает ответ на его уход из Ясной Поляны, на все его мучения, на то, что он прекратил одно время писать, категорически, считая этот труд позорным, фраза простая: «Нет, мужики так не умирают».

Пушкин, который уж такой тончайший светский человек, все самое поэтическое, в конце жизни – это я у Эйдельмана прочитал – что его интересовало? – Жизнь камчадалов. Самая простая жизнь. Что тоже можно, наверно, понять как отражение ситуации, ужасной, трагической ситуации, в которую он попал. Еще до Дантеса, до Геккерна, до всех дел. Но эта ситуация нарастала, и не было ей никакого решения. Сюда все входило – и его невозможность жить в Петербурге, и необходимость жить в Петербурге, потому что Наталья – красавица, и огромное количество долгов, которые превышали уже 100 000, то есть, деньги по тем временам совершенно космические, которых, он понимал, выплатить не сможет. И вдруг после этого его начинает интересовать жизнь, которая совершенно далекая… никакой рифмы с Петербургом.

Эйзенштейн, который, наверное, один из таких космических умов, масштаб его знаний, по-моему, просто превосходит объем знаний любого человека: когда смотришь его сноски, то они вообще одна треть его тома. И все – в конце уже нет возможности снимать кино, ничего нет, и вот его последних семь рисунков. Называется «Дары жизни». Белка. Сосновая ветка, белка и женщина – она просто так в воздухе парит и трогает эту ветку. Рисунок сделан одной линией. Устрица. И ныряльщица – это, конечно, японские мотивы. Яблоко. Стрекоза. Бабочка. И последний рисунок трагический: последняя сигарета, от нас удаляется в глубину женщина со спины, и ты просто ощущаешь ее кашель. Он эти рисунки сделал за два месяца до его смерти. То есть, надо было набрать этот огромный масштаб личности, а свести его к этому очень простому знаменателю.

Можно ли сказать, что Ёжик испытывал ужас смерти?

Когда я выбрал эту сказку, то я ее автору, Сергею Козлову, сказал: вот, представь себе, что каждый вечер ежик ходил к своему приятелю медвежонку – а в сказке всего этого не было. Но однажды он попал в туман и вышел другим человеком. Вот, собственно говоря, и весь ход фильма. Поэтому – думал ли я о смерти? Да конечно, думал. Конечно, на краю. А вы знаете, на самом деле, я не знаю, что ответить на этот вопрос.

Вы знаете, мы уже давно ушли от той темы, о которой я, в общем-то, хотел говорить в начале. Я подумал: а что же происходит за это долгое время с Акакием Акакиевичем?

А ничего не происходит на самом деле. Понимаете, если бы я был всецело поглощен работой на «Шинели» и всю свою жизнь построил бы на этом, да я бы просто подох. Нет, я всегда и везде говорю об одном и том же: для меня мультипликация не составляет цель жизни. И фильм не составляет цель жизни. Это часть жизни, и все, что происходит вокруг, невольно отражается на моей работе. Каждый раз все соударения, которые у меня происходят в жизни, каждый раз отражаются там. И здесь нет никаких тайн творчества.

То же самое с Акакием Акакиевичем – кажется, что он должен был бы сегодня сжаться, скукожиться, как феномен индейских голов, которые они «усушивали» до предела, и голова становилась все меньше и меньше. Но этого не происходит – ровно наоборот: чем шире для меня становится мир, тем относительнее то, что делается конкретно в этой сцене или в этом замысле.

Скажите: обладает ли ваш Акакий Акакиевич своей волей?

Да. Да, обладает. И если бы не обладал, было бы очень плохо. Я об этом не раз писал: я сижу, делаю раскадровку, иногда просто развешиваю ее по стене, и когда снимаю, я смотрю на нее иногда как на штурманскую карту. Но происходит – и это всегда! – какой-то момент, когда я, посмотрев на Акакия Акакиевича, вдруг вижу, что жест, который я задумал в одну сторону, будет гораздо выразительнее, если будет развиваться по другой экспоненте. А что значит – развиваться по другой экспоненте? Это значит, что энергия в него пошла другая, и чувства персонажа начали по-другому работать. И в этом случае они меня заставляют вести… То есть они, как у Гарсиа Лорки – я обожаю эти строчки! – «…стихи становятся такими, какими хотят быть». Так вот здесь происходит то же самое: игра становится такой, какой она хочет быть. Хотя начало заложено было… Дальше начинает Акакий Акакиевич сам заставлять тебя делать улыбку именно такой, какую захотел этот персонаж. И паузу – именно такую, какая ему нужна. То есть я начинаю подчиняться тому, что делается с персонажем. И он начинает, в конце концов, меня вести.

У Пруста в «Беглянке»…

Я не читал.

Я очень коротко расскажу. Марсель живет с женщиной, которую он в свое время очень алкал, и вот он ее уже как бы заточил в свой дом, но очень скоро она ему надоела, у него возникает даже желание, чтобы она вообще исчезла. И на одной прогулке она на самом деле погибает, упав с лошади. И тут начинается: у Марселя вдруг разыгрывается страшная ревность к погибшей женщине, и он начинает искать ее знакомых, у него возникают подозрения, что она его обманывала с женщинами… Но как это получается? Ведь человек как бы закончен и умер, но даже в своей законченности он продолжает развиваться в чувствах другого каким-то невообразимым образом. И Марсель не может ее поймать, повсюду она оставила следы, он как бы идет по этим следам, но она уже ему неподвластна. Она всегда убегает, и никогда он ее не поймает.

Так вот, мне кажется, что, возможно, за эти долгие годы также и Акакий Акакиевич убегает от вас.

Но так и должно быть. Знаете, у нас в советские времена любили приводить слова Рене Клера: «Фильм готов, осталось его только снять». Когда мне это сказал мой любимый режиссер Роман Качанов… Ну, вы, наверно, видели его мультфильмы «Варежка», «Крокодил Гена», «Чебурашка»... Я его обожал. Но он мне говорит: «Слушай, старик, фильм сделан, осталось только…» На что я ему сказал: «Знаете, пошлее фразы трудно придумать». Наверняка, Рене Клер кому-то это сказал, чтобы от него отстали.

Вот это убегание – это и есть самое нормальное состояние творчества, понимаете?

Но с Акакием Акакиевичем, будь то он или какой-то другой персонаж, даже если бы я снимал про дерево, была бы та же самая история, потому что мы все равно все находимся на пути непостижимого. Но именно это и дает тебе невероятный пафос жизни, невероятное стремление войти еще в одну часть… Ты не занимаешься разгадкой тайны, нет, ты ее не открываешь все равно. Это что-то другое, я даже не могу сформулировать, что это такое, не могу понять. Для меня многие вещи на «Шинели», когда мы начали снимать с оператором Александром Борисовичем Жуковским – а это очень важно, я обязательно его всегда называю, потому что без него кино было бы другое, – так вот, когда мы начали снимать, я многие вещи не постигал разумом. Вернее, когда они попадали в область разума, я говорил: «Саша, это кошмар, это смотреть нельзя!» А он отвечал: «Ты что, с ума сошел?» Но я был в ужасе! Если ты попадаешь в обстоятельство загадки, значит, ты находишься в пространстве творчества.

Знаете, один из символов, что ли, такой загадки в ваших фильмах для меня Ёжик, который лапкой прикасается к туману, куда он должен ступить.

Да, лапкой, да.

А с другой стороны, я не могу забыть сцену, где вы показываете Невский проспект, все там…

Мельтешатся.

И они срывают с Акакия Акакиевича шапку и бросают туда, в темноту. И вот он смотрит туда…

…в темноту…

…и хочет туда, за шапкой.

Между светом и тьмой.

Но он не решается, поворачивается и бежит за остальными. Что в этой темноте, в этом тумане?

Тут такая история. Сначала маленькая преамбула. Когда мы начали «Шинель» снимать, я думал: боже мой, да что ж это, война идет? Война идет какая? Стекла отражают любой рефлекс. Смотришь в камеру – да что ж такое? Казалось бы, все закрыл, но опять какой-то рефлекс – где-то куда-то сбоку, каким-то путем – и он попадает под камеру на стекло. И я говорю: «Саш, да это просто немыслимая война. Этого не было ни на «Ёжике», ни на «Сказке сказок». И потом вдруг про себя понял: конечно, не было, потому что здесь, в «Шинели» я выгребаю из темноты. Я разгребаю темноту. А в «Сказке сказок» я, образно говоря, окунал линию в свет. Это два разных состояния мира. И вот «Ёжик» получается некое приграничное состояние. На самом деле, самое сильное состояние – приграничное. Если говорить о состоянии перехода ночи к дню – это самое тяжелое состояние, когда пыльные сумерки. Если ты просыпаешься в тот момент, всегда просыпаешься с сердцебиением – об этом говорят все врачи, все психологи. Это очень тяжелое состояние – приграничное, переход. Есть поговорка русская «Ночь сгущается перед рассветом». Вот со «Сказкой сказок» – приграничное состояние – Волчок выходит в световой коридор и оказывается в том самом мире, где ничего не происходит, но это кусок счастья. Ёжик, попадая из реального мира в тот мир, о котором не имеет еще никакого представления, он трогает лапкой то, что выглядывает. Ведь трогают всегда воду перед тем, как броситься в нее. Поэтому эта деталь овеществления, материализация перехода из одной границы к другой. То же самое «Шинель» – это чернота, где я должен увидеть намек на свет. Я ее должен разгрести, я это ощущаю абсолютно физически. И это состояние света в темноте, и бесконечной темноте – оно для меня очень важно. И сейчас мы просто войну ведем, чтобы сделать это состояние от темноты к свету – то есть, с другой стороны, – когда мы из темноты, образно говоря, российского бесконечного безбрежного пространства, где нет ни огонька, ничего живого, мы попадаем в этот кусок – сияющую новогоднюю елку в Петербурге. Вот, мы пролетаем его насквозь и опять оказываемся в темноте. И тогда входим сюда, и здесь начинается эта самая жизнь под названием «Шинель». Потому что я смотрю на Петербург так же, как если бы я со стороны посмотрел на земной шар, зная, что на этой планете есть живое. Все остальное на миллионы лет туда, на миллионы лет туда – не имеет ничего живого. Здесь мы не имеем другого выхода, как только жить в согласии друг с другом и видеть лицо другого человека. Для меня важно – видеть лицо другого человека, то, что за двадцатилетие было разрушено абсолютно вдребезги, космически, трагически разрушено.

И это состояние приграничного выхода от света к темноте и обратно, я хотел его физически также отметить через персонажа, который мечется то туда, то сюда… и убегает в свет. Дальше разыгрывается другая сцена. Более того, я даже хочу – правда, не знаю, что получится – первую часть фильма, а может быть, весь фильм закончить вот этим кадром, о котором вы сейчас говорите – когда из света выходит один человек, проходит, смотрит туда и с ужасом убегает обратно. Эта вещь, она для меня является эквивалентом, тотемом «Шинели».

Вы помните, как Юрий Живаго едет на поезде через эту темноту России, и он видит огоньки…

Да, огоньки.

Но ведь вот эти огоньки в степи, в пустоте России – это свет от лагерей.

Подождите, разве уже тогда там были лагерные огоньки?

Может быть, и не было, но могли быть.

«Живаго» не из моих любимых вещей, но мне надо будет заглянуть туда. Я к этому роману второй раз проявил интерес, когда увидел иллюстрации мультипликатора и графика Александра Алексеева к «Доктору Живаго»[3. Александр Алексеев (1901–1982) – французский график, иллюстратор, режиссер, теоретик кино, изобретатель, эмигрировавший из России в 1920 году. Проиллюстрировал «Доктора Живаго» в технике «игольчатого экрана», который сам же изобрел и успешно применял в анимации (мультфильм «Нос», пролог и эпилог к«Процессу» О. Уэллса и др.).]. Вот он, живя во Франции, очень хорошо поймал воздух России. Вот это для меня граница – есть этот мир, и есть тот.

А вот в вашем «Зимнем дне» по Басё оба героя рассматривают свои кимоно. И в них – дырки, то есть пустота.

Понимаете, пустота пустоте рознь. Кружева тоже построены на пустоте. Но когда я возвращаюсь к этому японскому фильму, к тому, как он задумывался, я ведь не представлял себе, как это будет разыграно. Это уже потом появились дырки: сидят двое нищих, один из них, условно говоря, Сократ – Басё, другой – тоже Сократ, только по-другому. Они оба находятся на высоком уровне, только один – через высокое, а другой – через низкое. А сошлись они оба на низком, и каждый к этому относится по-своему, каждый несет свое достоинство. А то, что построено это через дырки, то это то же самое материальное выражение, как и Акакий, как и Ёжик, который пробует лапкой туман.

Я так и подумал, что пустота здесь заполнена чем-то другим.

Конечно, она заполнена прежде всего их радостью. Они обмениваются радостью, это для них – как обменяться золотыми, драгоценными мыслями. Это никогда не поймет человек, который думает, что он свое благополучие может построить на…

В ваших фильмах поражают какие-то вполне бытовые детали – они тоже застыли в какой-то неразгаданности. Вот помните, у Хармса такое стихотворение «Что это было», где человек смотрит на промчавшегося мимо лыжника и поражается, что же это за странные дощечки и непонятные крючки? Как вы относитесь к вещам?

Для меня любая вещь – она имеет смысл только тогда, когда она обтрогана. Она прошла через время. Поэтому она для меня также отпечаток тех живых, которые ушли, но которые существуют для меня не только в сознании там, но через вещь. Вот стоит буфет, это буфет моего детства. Мама умерла, и брат спросил: «А что с буфетом делать?» И я сказал: «Его ко мне в мастерскую, пожалуйста». Он для меня звуком, звяканием ручки, я возвращаю сразу себя на сорок лет назад, на пятьдесят лет назад, и я так же слышу это брякание, и так же двери скрипят, и так же открываются и закрываются эти стеклянные дверцы, он даже запахи сохранил пятидесятилетней давности.

А, может быть, эти запахи в носу…

Нет… Вот если я иду в каком-нибудь провинциальном городке и я слышу запах поленницы – их складывают вот так колодцем, дерево сырое, пряное, оно начинает на солнце отдавать запах, и я прохожу мимо такого местечка, я мгновенно вспоминаю весь свой двор, и поленницу, и козлы, на которые клали бревно, и как пилили дрова, и как это превращалось в какой-то особый ритуал, в такой языческий праздник, потому что пилил дрова одновременно целый двор. Все стояли и пилили дрова, поскольку их одновременно покупали у нас там рядом на складе. Через это я сразу восстанавливаю все пространство, которое уже вытаскивается за счет моей памяти, то есть, мышления, а момент, когда тебя вдруг преследует этот запах поленницы или варенья, которое варят где-нибудь там, в саду, в провинциальном городке, все мое детство мгновенно открывается с одной такой точки.

Но ведь эти переклички у меня на тысячелетия. Когда я смотрю на композицию «Святого Павла» Рембрандта, он сидит на кровати с книгой, и ноги в сандалиях, но одна нога вынута из сандалии поверх сандалии. И понимаете, меня эта деталь сносит абсолютно. И очень просто: не было бы на самом деле моего опыта жизни, то есть моих впечатлений детства, я бы, наверное, не обратил бы на это внимания. Но в общем все просто, на самом деле – я вспоминаю, как моя тетка приходит откуда-нибудь с базара, как об этом говорили в провинции, с продуктами, и садилась и говорила: «Ой, Юрочка, как у меня болят ноги», и вынимала ноги из туфель, ставила их на пол. Просто на холодный пол. Как они у меня опухли, и все такое. И когда я смотрю на Рембрандта, то помимо всех высоких вещей я все ровно соединяю все это. Тут жизненный опыт и перекличка на этом уровне и плюс вот такие вот броски выходят совсем за пределы твоего времени, даже за пределы самого Рембрандта, потому что в конце концов это ведь была история, которая произошла 2000 лет тому назад. Все дело только в том, как мы ее воспринимаем. Она для нас овеществлена. Не просто некая история за дымом веков, во флере тысячелетий, а то, какой она имеет вещественный смысл вот сейчас для меня. Если этого смысла нет, если этого соединяющего смысла нет, то для меня эта история теряет всякий смысл.

В каком-то смысле ваше творчество напоминает Алексея Германа, именно его бытовые детали хранят в себе какую-то тайну – у него, с одной стороны, ужас, связанный, скажем, с 1953 годом, а с другой стороны, ощущаешь какую-то обязательность, необходимость быта. Я подумал, что для вас, наверное, быт является какой-то почти что метафизической возможностью.

Абсолютно. Как-то я надписывал книжку одному человеку и буквально написал следующее: «Мог ли я подумать тогда, что обыкновенная лампочка под серым зеленоватым потолком и фиалки в обливном кувшине, стоящие в коридоре, и тишина коридора, и белье, принесенное с мороза, колом стоит в комнате, источая запах, и теплая нагретая стена сарая и пристеночек, и свет из коридора, и глухие разговоры на лавочке во дворе моих соседей – мог ли я тогда подумать, что это потом превратится в кино. И в стихи, и в строчки, и в слова, которых у меня в ту пору было совсем немного, я с трудом мог составить, может быть, одно предложение».

То есть, вы абсолютно правы. Есть своя метафизика, конечно. В конце концов, одно из свойств искусства – если есть у него практическая задача, – то это дать человеку возможность, дать человеку свободу, научить его смотреть в мир, вглядываться в него внимательным глазом. Для этого не нужно особенно лихорадочно искать новых впечатлений, для этого достаточно поднять голову и посмотреть на ствол дерева. И все. И там видишь целую драму. Для меня вот так и было. У нас на дворе росло дерево, тополь. И так как этот тополь разветвлялся от основного ствола, то всегда вот в этом месте седловины дерево начинало гнить. Обычно в парках всегда спиливали один от таких отростков. А у нас это дерево росло, и оно в этом месте гнило, и оттуда всегда сочился сок по дереву, и там бегали муравьи. И это было просто космическое зрелище. Когда я у Тарковского видел муравьев в «Рублеве», где Феофан Грек опускает ноги в муравейник, это для меня абсолютно нормально и естественно. И то, что Тарковский камерой рассматривал деревья, тоже было для меня совершенно естественно, потому что я сам взглядом путешествовал, и дерево для меня было часть земли.

Отчего, если на дерево посмотрит кто-то, то не увидит ровным счетом ничего, а если на это посмотрит, скажем, Роберт Фрост, все будет как-то особенно…

Приобретет драматический смысл.

Почему так случается? Кто завязывает видение человека?

Я думаю, что одно из условий – это полученное переживание. Без этого фильтра…

Где?

В детстве. В детстве полученное переживание. Понимаете, детство – вещь очень жестокая. А я как раз смотрел на детей в песочнице, и у меня возникала страшная грусть, жалость, просто сжималось сердце – хотя у меня двое детей и шестеро внуков, – но у меня вот этот ужас от предстоящей им жизни, он меня не покидает. Я думаю: «Что же с ними будет?» Вот они сейчас здесь как слепые котята в песочнице возятся, высыпают из кузовов машин песок, просыпают через ладошки, подходят друг к другу, начинают глаз выковыривать, образно говоря, или рассматривать, что там во рту… Я на это смотрю, и это у меня вызывает просто космический ужас и сочувствие. Просто хочется вот так собрать их всех – только бы они не касались этого кошмара жизни. И это я в свое время прочитал у Сэлинджера в «Над пропастью во ржи» – эта фраза героя, что я бы стоял на краю и ловил детей, там, над пропастью, чтобы они туда не забегали.

И вот, очевидно, в детстве мной пережитые какие-то сильные переживания… наверно, они… собственно – это начало мышления. Ни одно кино у меня не делалось без ощущения детства. Как Толстой человеческую жизнь делил на два отрезка – до пяти лет и от пятъ лет до смерти. И он называл первые пятъ лет жизни страшным расстоянием. То есть, это такая же бездна, как бездна, связанная даже с представлением о том, что может быть после смерти. Страшное расстояние в обратную сторону. И вот это страшное расстояние… я питаюсь из этого источника.

Вы как-то рассказывали про ужас, который вас охватил, когда вы прочитали фразу Акакия Акакиевича: «Оставьте меня, почему вы меня обижаете?» Это вы воспринимаете как тот ужас от одного до пяти?

Я вам объясню. В детстве я пережил все эти ужасы, когда ты, маленький, сталкиваешься с непреодолимой силой. С силой взрослого. Для меня, допустим, там, парень пятнадцати лет – это уже был взрослый человек, которому ты был просто по ремень. И то, как он к тебе подходил, то, как он смотрел, как от него пахло, все это давало ощущение… Это встреча с тупой, неодолимой силой. И естественно, слово «обижаете» относится все ровно к ребенку. Мне было лет 12, когда я это прочитал, и я никак не мог понять – взрослый говорит слово ребенка, но от этого возникает ощущение бесконечного ужаса. Который, собственно говоря, во мне так и остался, только с течением жизни у нас меняются пропорции, и если бы ребенок не сумел бы и не научился бы сопоставлять, соотносить, он просто бы не мог жить. Если его мышление закинуть сразу в область взрослого, это будет не жизнь.

Даже странно, одно из первых моих детских воспоминаний была красота. Это был снег. Я один рано утром ходил в детский сад, и при свете лампы замечательно поблескивал снег. И я тогда подумал: «Это так красиво, что этого никогда не забуду». И ведь что замечательно – я ведь хотел не забыть, и не забыл.

Но я ведь не досказал. Вот вы сказали: «Снег». У меня это было – ожидание, ожидание снега. Я уже готовил лыжи. Вот выпадет снег, я надену лыжи на валенки… Вот это ощущение, когда первый снег, и ты открываешь дверь, коммуналка, темный коридор, первый этаж, и ты проходишь по темному коридору, открываешь дверь на двор – а на тебя оттуда (шепчет) – белое все! Просто окатывало этим белым светом.

Но также облака над деревом, очень такие вещественные, освещенные солнцем, так я же там путешествовал в этих облаках.

Когда я думаю о деталях в ваших картинах, то пытаюсь понять – что же остается там, в темноте, и что разрисовано детально. Деталь – это же некоторая увиденность. Вот, вы пишете – в саду ветер…

Да.

И Акакий Акакиевич старается подтянуть шинель повыше… И я подумал, что ведь в жизни таких деталей – масса, но мы их не замечаем. И вдруг вы их вылавливаете из их незамеченности и показываете мир, в котором эти детали впервые увидены. Когда же говорят «Бог в деталях», – это нечто похожее?

Я думаю, что похожее. Хотя в этом есть своя опасность – можно так заблудиться в деталях, что ты перестанешь ощущать целое. Как говорил Толстой: «Не надо же так подробно». Деталь схватывает целое, а если она не схватывает целое – она бессмысленна. Можно ведь этих деталей нагромоздить огромное количество. Можно проследить за человеком, его жизнью и делать бесконечный фильм. Может быть, я вам рассказывал о замысле Толстого – он задумал описать подробно один день молодого помещика, во всех деталях. Роман он не написал, но какие-то наброски остались, и меня потрясла одна такая деталь: этот молодой человек в гостях и он сидит за столом. А потом он заторопился, попрощался, раскланялся, ушел. И в прихожей одевается, но от стола его зовут – не помню, почему, и в конце концов он снимает с себя верхнюю одежду, вешает ее и дальше идет колоссальная фраза: «В то время, как я оставался в прихожей, тело мое прошло и село за стол». Также и в «Холстомере»: «А тело князя продолжало еще долго ходить по земле» – помните, ведь все его симпатии на стороне Холстомера, которого этот князь бессмысленно загубил. Вот эта фраза тогда меня потрясла просто своей абсолютной несовместимостью.

Пожалуй, что деталь может быть ключом, который открывает то, из-за чего мы мучаемся и не можем сказать. Я помню историю о том, как один журналист делал репортаж про семью, у которой пропал сын, лет 14-ти, он вышел из дома и не вернулся. И этот журналист приходит в этот дом, и убитая горем мать ему рассказывает. Но понятно – что она может сказать, все – слова. И писать там нечего. И вдруг он замечает, что на выключателе наклеен пластырь. И он спрашивает «Чего у вас этот пластырь?» Она говорит: «Вы знаете, у нас в семье такая традиция, когда кто-то не дома, мы оставляем свет, чтобы, когда он придет, было уютно, светло. И с тех пор, как он ушел…»

Она заклеила его, чтобы не выключать свет.

Сейчас я к этому добавлю такую деталь. Есть обычай в Средней Азии, по-моему, и на Кавказе – уходящим на фронт или в далекий путь дают лепешку откусить и вешают эту лепешку на стенку.

Я подумал, что это и есть часть вашей работы – из мира невидимого вы вытаскиваете...

Видимое, да.

Видимую форму.

Так, в искусстве ты всегда должен из невидимого вытащить видимое, и видимое превратить в невидимое. То есть, видимое довести до состояния, когда оно начинает новую жизнь в твоем сознании, и когда физика не закрепляет и не перевешивает эту тайну внутреннего видения. Я как киношник навязываю свой персонаж, навязываю его с огромной физической направленностью, давлением на зрительское сознание. Но тут дело в том, что через это количество деталей оно перестает давать нагрузку на сознание, оно начинает жить своей жизнью и делает в сознании такую неподвижную впечатку. Важно, чтобы изображение в сознании было подвижным, чтобы не возникло ощущение «Да, я это представлял по-другому». А возникло бы другое: «Да, я это представлял по-другому, но то, что я увидел, гораздо убедительнее моего собственного представления. И я вижу через прочитанный текст и через это изображение гораздо больше, чем сам себе навоображал».

Если не ошибаюсь, у вас немного крупных планов.

Это для меня была неожиданность: делаешь раскадровки, а потом начинают проявляться неожиданности. Та же история с «Шинелью». Для меня было полной неожиданностью, что целый эпизод снят на средне-крупном плане. Для мультипликации это совершенно неподъемная история, хотя сегодня в связи с 2D, с 3D, с компьютером – это все делается легко. Но это никак не сделано в смысле той тайны, которой должен быть наполнен экран, которая входит в жизнь изображения. Вот эта самая тайна, которая остается непостижимой для меня самого – это гораздо более высокое состояние, чем просто физическое правдоподобие. Вот если я решил, что сейчас сделаю фильм на крупном плане – если так задача возникает, она становится мертворожденной.

Крупный план, наверное, концентрируется на том, что происходит с человеком «внутри», но не видно, что за спиной уже стоит убийца, например.

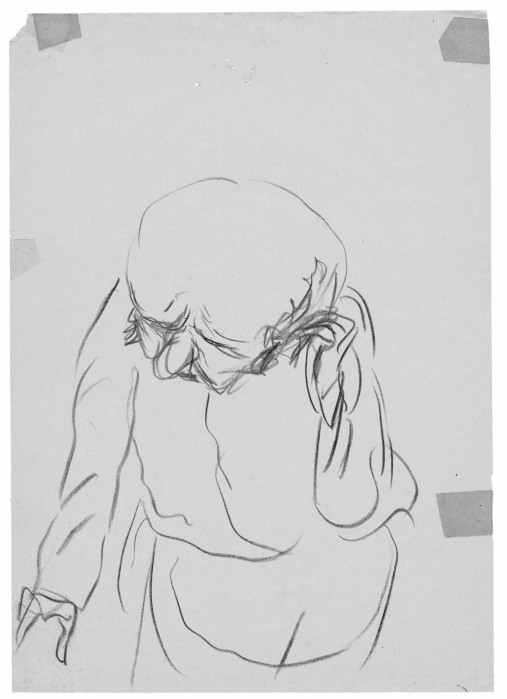

Конечно, конечно. У меня в раскадровке сделан эпизод, когда Акакий Акакиевич один идет через площадь и встречается с грабителями. Это как раз тот случай, когда я все думал, как же делать – в раскадровке сделан общий план. И я понял, что это неверный путь, что гораздо сильнее будет, если мы будем идти за Акакием, за его спиной, и все будет прибавляться скрип снега. Мы спину его будем видеть – и все, пока он не обернется и не раздастся голос: «Только крикни». И вот план, когда Акакий только откроет рот, как может ребенок открывать рот, когда он начинает плакать. На меня сильнейшее впечатление производит плач ребенка, когда он, задыхаясь, в себя глотает воздух и стоит секунд 10 с открытым ртом и не может выкрикнуть. И это состояние ребенка для меня – это просто неизбывная трагичность. Я по своим детям это видел, когда начинает ребенок плакать – это совершенно невозможно. И вот такое состояние, мне кажется, должно быть у Акакия. Вот вы вспомнили про эти его жилочки – сухожилия на шейке тонкой. А у меня это увидено не столько у взрослого человека, а у ребенка; вот он стоит, и у него невероятно беззащитный затылок, особенно когда... Когда у него рубашечка не застегнута, спущена слегка. И ты видишь как уходят плечи, как они обнимаются рубашечкой, и там волосики у этого... И я смотрю на это и думаю: «Боже мой, как это беззащитно»…

Когда я смотрю на Акакия Акакиевича в кадрах вашего фильма, я вспоминаю эпизод совершенно из другой области – у Венички Ерофеева в «Москве–Петушки».

Как раз сейчас читаю в который раз…

Они в поезде рассказывают про любовь. Один из персонажей рассказывает про этого председателя по кличке Лоэнгрин, который лежит на полу в моторной лодке и выдавливает чирьи. Потом идет и писает на стенку и плачет как ребенок. Все в вагоне возмущаются – это же не про любовь вовсе! И здесь, как кажется, в первый и единственный раз проявляется прямой голос Венички самого. А я – говорит автор – понимал этого старого председателя, и чирьи его понимал, и то, что он писается. Потому что ему все и всех было жалко. Это была великая жалость.

Так в русском языке же любить и жалеть – они имеют одно и то же значение.

Мне кажется, что вы также жалеете Акакия Акакиевича.

Вот тут жалеть в сторону любить.

Да, скорее любить.

Но при этом, понимаете, у Антона Павловича Чехова есть такая фраза: «Писать надо с ледяным сердцем». Спросят: «Как же так?» Сам Антон Павлович, который писал свои страшные рассказы, от которых в ужасе отшатываешься – «Палата № 6» или «В овраге» – как же этот автор сказал «с ледяным сердцем»? На самом деле, если бы Веничка Ерофеев по-настоящему сочувствовал бы председателю так, как ему будет сочувствовать тот герой, который скажет «Как же так, тут же о любви, а он там чирей», то он бы никогда не написал бы этого. Тот же самый случай, чеховский подход. Если бы у него не было этого отстранения, холода, он бы никогда не написал этого, а стал бы в это входить, стал бы заставлять себя, то есть он перешел бы некую незримую черту. И тогда получается... Ну, как мне сказали в Англии однажды, когда я занятие проводил: «Ну как же так, разве нельзя Акакию Акакиевичу достать шинель, чтобы он проводил дальше жизнь». Я говорю: «Да, только мы бы с вами эту повесть не читали бы».

Вы говорите, что русские слова «любить» и «жалеть» – одного корня. Вот я вчера прочитал стихотворение Ольги Седаковой, где говорится, что смерть – это не русское слово. Русское слово – тюрьма.

Нет, я с этим не могу согласиться. Если бы это было так, нам бы вообще было в жизни не на что опереться, у нас бы не было ни одного положительного момента, который бы нам с огромной силой говорил, что жизнь – это очень сильное состояние. Опять же, вспоминая Чехова, он же все время мучается, даже не столько он мучается, как он мучается и удивляется и с некоторым негодованием относится к своим героям и вообще человеку, что он не способен на земле устроить достойную для него жизнь. Если было бы только так, как говорит Седакова, не было бы вообще никакой надежды на жизнь.

Она, конечно же, там ссылается на Целана, у которого есть знаменитое стихотворение «Todesfuge», где, в частности, говорится: «der Tod ist ein Meister aus Deuschland», смерть – мастер из Германии.

Вы знаете, у Баратынского есть стихи, которые просто уникальны для русской поэзии: «Смерть дщерью тьмы не назову я…» И, что-то там, и «Гробовый остов ей даруя, Не ополчу ее косой». Смысл таков: если не будет смерти, то земной шар бы погиб вообще в целом. Человечество живет, но мы прекрасно понимаем, что каждые 70–80 лет происходит смена поколений. Если бы не было в душе этого пафоса, жизнь бы стала невыносимой, например, в сегодняшних обстоятельствах нашей российской жизни, жизнь просто стала бы невозможной. Потому что ты находишься – с чего я и начал – все время под властью людей, из тебя хотят сделать человека-холопа, на тебя будут смотреть с полуулыбкой. Ты будешь являться собственностью неких существ. Я вспоминаю свое детство, когда Пасха – это Марьина Роща, это окраина Москвы. Понимаете, Пасха, еврейская тема сразу вспыхивает, евреи распяли Христа. И я до сих пор помню эти выражение лиц, и смысл их был такой: «Куда ты денешься». Паханский такой смысл. «Куда ты денешься, сука такая», – вот какой смысл.

Это кто сказал?

Это не сказали, это в воздухе висело, такое паханское отношение. И вот это паханское отношение я сегодня ощущаю на себе как густоту воздуха.

«Ты только крикни»…

Да, то же самое «Ты только крикни» в «Шинели».

Спасибо большое. Я совершенно теряюсь оттого, что отнимаю у вас столько времени. Но я подумал, а кто знает, как получится. Пока нас разделяет только расстояние, одна ночь, а вдруг разделит нечто более существенное.

Как говорил Бродский, «вообще, вы знаете, чем это заканчивается?»

Да, «А вы вообще заметили, чем все это заканчивается?»

Москва, 2004–2012