Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

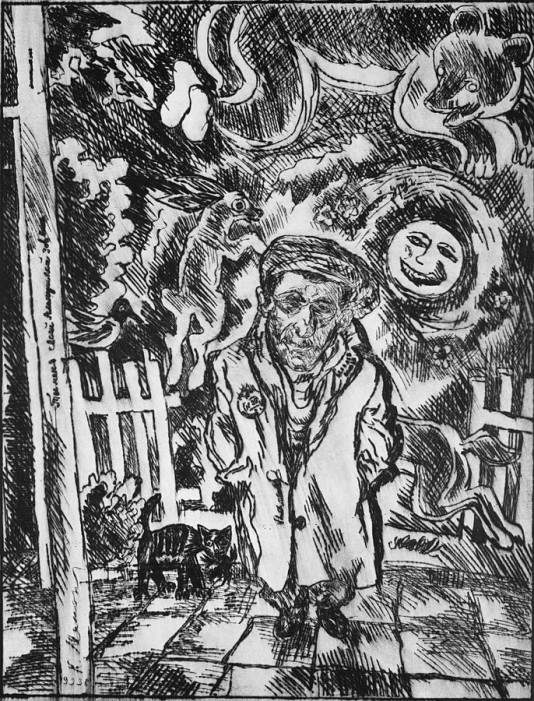

Графика Мамонова – сумрак, рваные линии; постигаемая и никогда не постижимая загадка жизни. Будто терновник, будто ты пробираешься осенью сквозь колючие черные ветки. Нетерпеливый, яростный штрих по цинку, сквозь быстроту которого – жажда увидеть финал прежде, чем отзвучит под резцом последний штрих-разрыв. Но другого пути нет, кроме открытого, беспощадного взгляда на жизнь, примирения с ее трагизмом и проблесками светоносной гармонии. В этот миг линии обретают летучесть, непрерывность – без остановки oт одного края листа к другому.

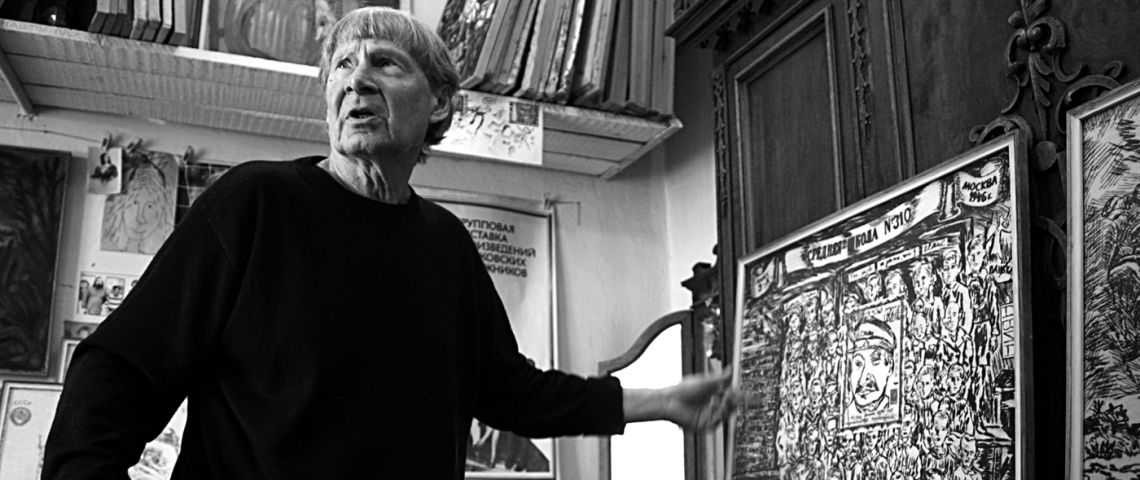

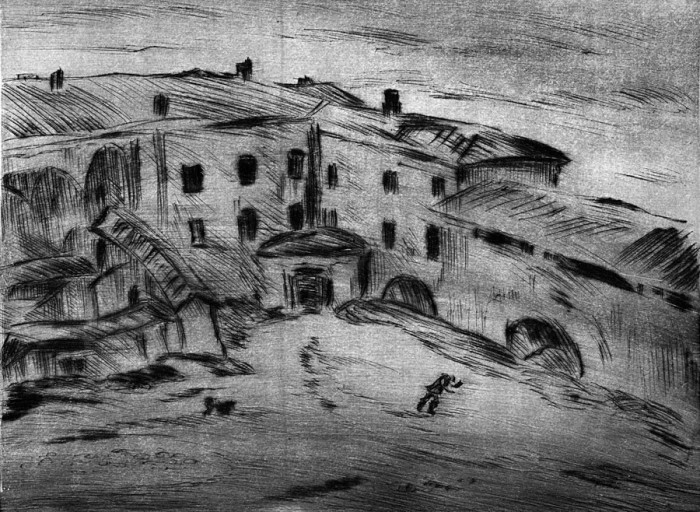

Можно ли любоваться работами Кирилла? Мы знаем, в историческую культурную память врезаны явления Гойи «Капричос» и «Бедствия войны». Они не для эстетической оценки. Это то, что у Шекспира – «повернуть глаза зрачками внутрь». Кирилл учился на курсах мультипликаторов и короткое время работал на студии кукольных фильмов. Комический трагизм его работ частично связан с гротеском мультипликации. Его работами нельзя любоваться, их нужно переживать подробно, от штриха к сумрачной тональности, от драматического содержания к петрушечной театрализованности. Пространство листов – почти декорация, не соответствующая реальности, будто на сцену вкатили части декорации, будто и небо опустили в качестве задника. А потом укатили эти части, вкатили другие. Он и небо рисует – режет, напластовывает открытым штрихом. И рабочий материал ему нужен как можно более неудобный, чтобы было за что зацепиться штриху – занозиться. Хороша оберточная бумага, в которой макароны взвешивали. Подойдет также ребристый гофрокартон, он продавливается штрихом, подчеркивая рельеф рисунка.

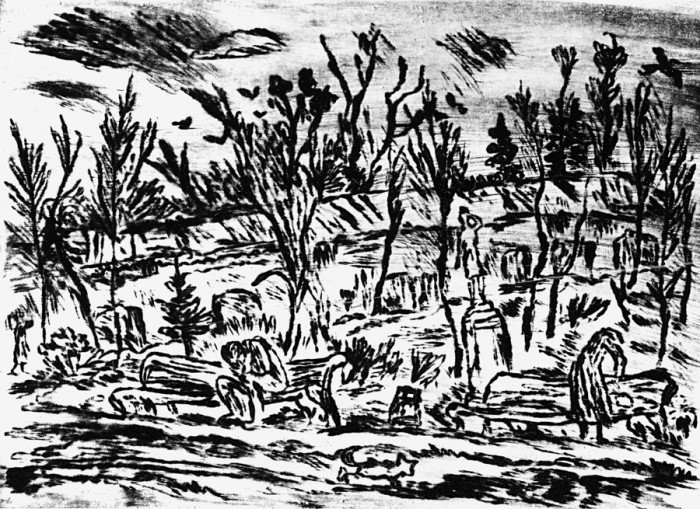

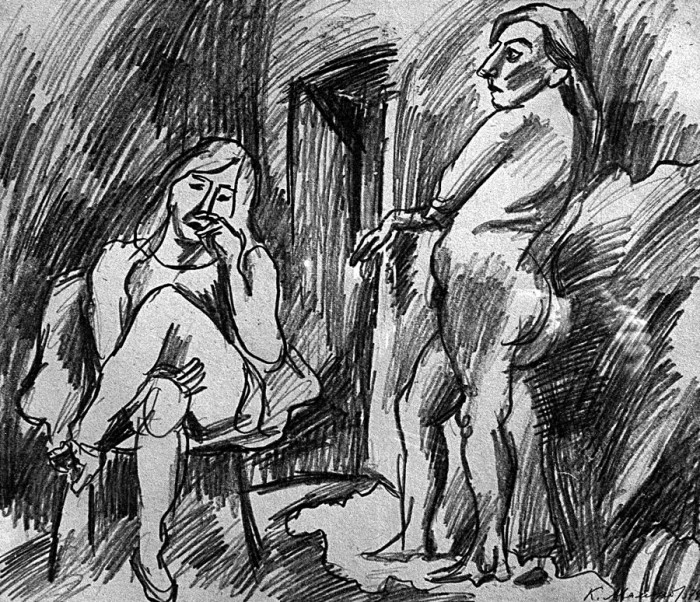

Кирилл не рисует – он орудует карандашом, будто веслом гребет. И если лирическая любовь, то рядом с ней всегда будет соседствовать компания темных личностей и голая напомаженная красотка, которую можно встретить среди кустов-штрихов как часть общего ассортимента. То, что для его героев – ежедневная жизнь, для художника – единичное событие. Птицы, как правило, вороны – черные пятна с клювом. Они спланировали на пустынную землю, чтобы по-хозяйски, закапываясь в мусор, частью которого является нечто человекоподобное, разобраться со всем происходящим на ней. Достоевский где-то писал, что человечество должно жить в саду. И это говорил автор мрачнейших литературных сочинений, вглядываясь в бесконечный душный пейзаж человека. Любимым художником Достоевского был Клод Лоррен, потому потому что он творил идеальный мир, напоенный светом, воздухом, солнцем, безмятежным пространством, душевным отдохновением.

Но возможно ли по существу гармоничное сосуществование человека с человеком? Вопрос без ответа. На самом деле ответ есть. Иначе христианство было бы бессмысленно. Но человек, от самого низкого существования до политических верхов, в жажде сделать себе лучше охвачен пожаром власти. В понятие власти включается также желание осчастливить человечество, то есть властвовать во имя будущего блага с полной уверенностью в своей правоте. А несогласных с намеченным путем истреблять как помеху на пути к всеобщему счастью. Кирилл через графику дает портрет этого всеобщего счастья. Его герои не озабочены этими вопросами, они в полном удовлетворении от своего отдельного существования. Но без чувства взаимопомощи жизнь не выживет.

При этом существует другой вариант выживания – это неколебимость твоей личной цитадели в превосходстве над другими, где стержень неуязвимости заключен в деньгах, а мир вокруг – твоя частная собственность. И чем униженней бытие окружающих, тем красочней улыбка олигарха или политического вождя. Ты – частная собственность и не представляешь, что являешься всего лишь насмешкой, и, не сознавая ничтожность своего бытия, ты хватаешь оставленное тебе или брошенное тебе для жизни, и ты даже не подозреваешь, что словарь твой (читай: смысл жизни) убог и ты не знаешь содержания слов «возвышенный», «возвышаться» во всей их полноте. Потому что это понятие включает в себя исключительно трудную личную работу, и помочь тебе никто не может, только ты сам. Только возвышение над самим собой – единственно подлинное, не задевающее никого, кроме тебя. Ты обязан проделать этот изнурительный путь познания, которым ежедневно идет художник.

Но есть путь элементарный, надменный, не требующий усилия, и он всего лишь декларация – это возвышение над другими. Для этого ничего не нужно. Даже деньги не нужны. Превосходство над другими не требует личной ответственности, не нужен сложный мир в себе. Ровно наоборот: чем элементарней, тем легче. Но без экзистенциального понимания своей ответственности, без внутренней личной свободы, не задевающей другого человека, личность невозможна. Мамонов сочинил свой театр со своим реквизитом, где узкий коридор коммуналки с вертикально выросшей ржавой рельсой, тусклая лампочка под потолком, и кажется, что эта лампочка – единственный источник света над Россией. И дом – как раёк, за-над крышей которого гуляет замоскворецкая шпана. Всё – декорация, но и всё – жизнь. Вихрь штрихов, затмение неба. В эту пору воют собаки, мычат коровы, поскольку явление не согласуется с жизнью.

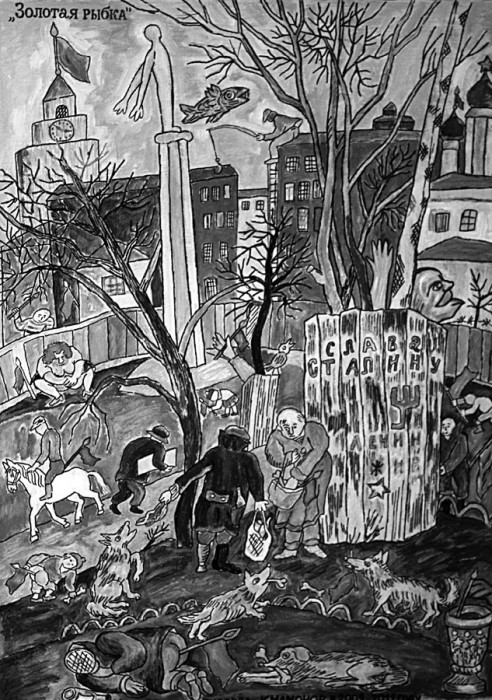

Графика Кирилла – неслучившийся фильм, рассказ в картинках, где, пробираясь по неприбранной земле, наткнешься на кладбищенский камень, или памятник вождю, или голую девку. Кирилл нетерпелив, рука – его тайновиденье. Его графика никого не обольщает, как вообще никого не обольщает подлинное. Но подлинное – это лицо близкого тебе человека, скрытая в линиях любовь. Нужно посидеть в кругу близких тебе без деклараций и пафоса. Надо настрадаться, чтобы сохранить в себе бесстрашный нежный взгляд, поэтому в черноте штрихов абрис голой девки выглядит невероятно целомудренно. Его графика – это разорванные связи, когда царит пахан, и подчиненность неважно кому. Вместо мысли – общак. Но идеология – тоже общак. Она рушит самые замечательные идеи. Линия художника на листе – отпечаток его души. Она неповторима, как любая душевная работа. Повторяема только выучка. Графический мир Кирилла Мамонова не прорабатывается властью и положением, он неудобен для зрителя, поскольку правдив. Он не экспансивен, поскольку бесконечен.

Юрий Норштейн

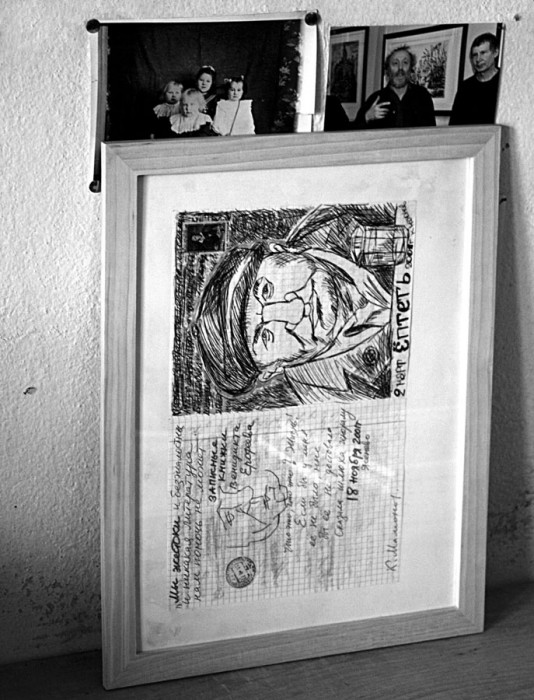

Это мой автопортрет. Человек, вроде бомжа… Это я по телевизору рисовал – это Райкин, то есть сын Райкина. Он тут в виде сумасшедшего. А это – такая деревенская тематика. Вообще я уже больше тридцати лет в деревне Матюшино около Тулы живу. В этой деревне вообще все сидели, а отцы были расстреляны, жуткая житуха... И все любят Сталина все равно. Потому что все боятся. Там недавно произошла трагедия: у нас был день рождения одной женщины, нашей приятельницы. Вот этот мужик и вот этот пришли на день рождения выпить. Выпили и пошли, он рядом со мной там дом строил, и вот он выпил еще, поперхнулся шашлыком и умер. Тут же, на месте. Ну а Леха – вот тут написано – Леха через неделю тоже умер, просто сидя: он выпивал, и случилось прободение язвы. Упал с крыльца – так и валялся целый день.

А кто – палачи?

Это как бы… Мы все палачи!

В каком смысле вы – палач?

Это метафора. Знаете, я очень люблю писателя Веничку Ерофеева, это мой любимый писатель. Я его все время перечитываю. Недавно выставлял работы, которые делал к его записным книжкам.

Правда? Это просто замечательно!

Например: «Россия ничему не радуется, да и печали, в сущности, нет ни в ком. Она, скорее, в ожидании какой-то, пока еще не отчетливо какой, но грандиозной скверны, скорее всего, возвращения к прежним паскудствам». Но ведь это очень современно читать, хотя умер он уже лет двадцать назад… Как будто все сегодня написано. И то же самое «Москва – Петушки». Все просто как будто сейчас написано.

Вот вы говорите, почему я все так рисую… Я как рисовал в 60-е годы, когда начинал, так и продолжаю рисовать все одно и то же, потому что ничего не меняется. Мы же не меняемся совершенно. «Москва – Петушки» продолжаются, понимаете? Электричка, которая летит в ночи и разбивается фактически о кремлевскую стену, и в ней летит вот этот человек русский, и кончается тем, что ему прокалывают шилом горло.

«А это что?» (Читает.) «Кто виноват? Никто не виноват. Что делать? Ничего не делать. Кем быть? Никем не быть».

«Где приют для мира уготован? В пизде, на третьей полке, где ебутся волки».

(Смеются.)

Это, например, я видел здесь, на Фрунзенской. Я иду, стоит вот такая штука: здесь плакат, там баба какая-то, значит, актриса, и мужик ей подрисовывает, вообще, чегой-то. Вот стоит, подрисовывает…

Бороду…

Нет, не бороду, а еще где-то, в другом месте.

(Смеются.)

А это вот я иду по Крымской набережной. Стоит вот такой мужик, пьяница, у него надпись здесь висит: «Подайте на бухало».

«И улыбка познания светилась на счастливом лице дурака».

Да.

(Смеются.)

А это со Львом Толстым, тут тоже вешайтесь. «Куда ты ведешь нас, безумный старик?» – «А хуй его знает, я сам заблудился».

(Смеются.)

Это Толстой, Толстой.

(Смеются.)

А это тоже замечательно. Это портрет Венички. «Они мне вот: Россия погибает. Ну и пускай. Ей вроде бы к лицу. Никому так не пошло умереть, как ей. Причем самым недостойным образом. Это входит, по-моему, в расчет Господа Бога».

«А в одиночестве он занят непотребством, вместо того чтоб откровенно беседовать с Богом». (Смеются.)

«Стремительное превращение сопляка в старого хрена», это портрет.

(Смеются.)

«Жизнь вполне терпима, но вряд ли стоит... розовых мух?»

«Родовых мук».

(Смеются.) «Ценить в человеке его готовность к свинству». Это что?

Это тоже, в общем, такая картинка: собирает бутылки мужик, вот у него рюкзак. У нас собирает бутылки, здесь вот ходит. Ну, денег нету, вот и собирает.

И что вы там написали?

Вот это потрясающе. Николай Страхов, большой друг Достоевского (потом они поругались), ну и большой друг также и Толстого. И вот этот Страхов говорит, это у Венички выписано: «Мы ведь с непростительною наивностью, с детским неразумением все думаем, что история ведет к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье; а вот она приведет нас к крови и огню, к такой крови и такому огню, каких мы еще не видали». Потрясающе, очень современно.

А это что?

Это Андреич, был у меня такой приятель в деревне. Мы с ним выпивали. Полковник отсталый. Он военный на пенсии, и моя соседка, баба Маня, говорила: «Полковник отсталый». Вот он мне и говорит: «А как ты к Сталину относишься?» Я говорю: «Так же, как к Гитлеру».

Да, ну и вот тут просто Веничкины выписки. «Сынок утонул в ведре, потом дочь – последняя дочь – расшиблась насмерть, упав с веника. Мама не могла перенести этих двух потерь сразу – и через три недели родила третьего. Третий был странным существом. Он молчал… и только на третьем году жизни заплакал».

(Смеются.)

А вы знаете, Веничка сейчас у нас совершенно не в почете.

Да? Серьезно?

Нет, я имею в виду официальный взгляд на Веничку, что этого «нам не надо». Книга об алкоголике – у нас ведь так на это смотрят!У нас, так сказать, «не пьют и не курят».

Опять?

Да. Мы как бы не пьем, не курим, только пиво с ветеранами. Сейчас, оказывается, вышло пиво с ветеранами. На банках – ветераны, и там биографии ветеранов и героев.

На каждой банке свой герой?

Да, свой герой. Совершенно патриотические банки.

А пиво какое? Хорошее?

По радио сказали, что у нас хорошего не бывает. (Смеется.) Оно безобразное. Но не в этом дело. Все ведь очень любят пиво. Тут вообще по радио все время какая-то политика странная.

А вот это вот – ленинская тема, все это знают...

Ленинская?

Ленин, Ленин.

А, вот он.

Он же на броневике был не в кепке, а в котелке.

Серьезно?

Да, в котелке, кепка потом появилась. Он был в котелке всегда.

Откуда вы это знаете?

Я читал где-то. В телевизоре об этом говорили. И на броневик он не забирался, это тоже придумано все.

Зачем придумано?

Зачем? А зачем все придумывают у нас каждый день?

Я не знаю.

Ну вот я тоже не знаю. Потому что мы находимся все в интернате № 30.

А в связи с Лениным там что? «Ведь Ленин был желтый, и все...»

И все должны быть желтыми. Ну, у меня такая серия по Ленину.

А разве он был желтый?

Кто? Ленин?

Да.

Конечно, желтый (смеется). Может, был вначале красным, потом стал желтым. Но я думаю, все время желтым был.

И что вы тут написали?

Вот, в Серпухове стоит памятник Ленину, в центре города. Там рядом магазин моего деда был. Они и сейчас стоят, только там милицию теперь сделали. И, значит, в центре стоит Ленин. И один мужик решил на нем повеситься. Набросил ему на голову петлю, другой конец – себе, прыгнул вниз, и у него голова соскочила, у Ленина. Мужика подхватили, увезли в психиатрическую. А Ленина забили в ящик и потом голову заменили.

(Смеются.)

А что это?

«Вы, интеллигенты, все любите на халяву» называется.

И кого вы там нарисовали?

Женщина лежит с цветком.

И вы подсматриваете?

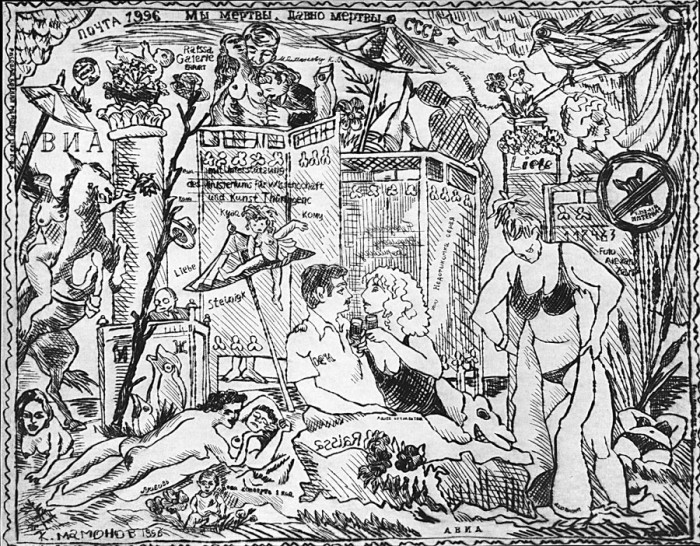

Нет, не подсматриваю. Так, просто сидели вместе. Это у меня вот «Почта СССР».

И что там?

Ну, это вот такой еврей стоит, с крестом. Выкрест. А Ленин его за бороду схватил. Ну такая Россия. Россия такая Россия, тут дыра какая-то, вот маленький стоит тут, рядом…

Кудрявый – это Володя, да, Ильич? Маленький Володенька?

Желтенький…

(Смеются.)

Желтенький, маленький, желтенький…

Кирилл, а вы любите Россию?

Я? Люблю. Но по-своему, конечно (усмехается). И люблю, и ненавижу. Но, как говорил Розанов, не люблю, когда кто-то ее ругает. Вот Веничка пишет, что Россия – это его мать, между прочим. «И я лишил ее материнства», – он пишет.

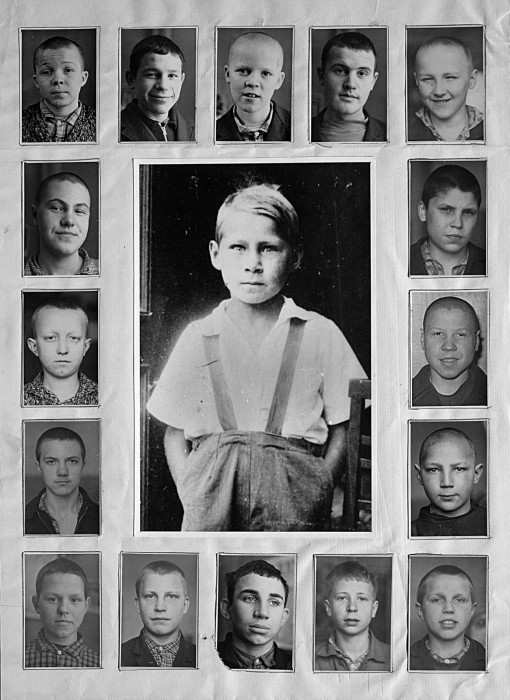

А кто там вокруг Сталина?

Это я вообще в школе. И мои все друзья школьные. И здесь прозвища идут: «Жук, Гурей, Еврей, Гандон, Гитлер, Няка, Вяка» и так далее (смеется).

А какое было…

Я был Керя.

А где вы там среди них?

Ну, где-то здесь. Они все ж на одно лицо, как в интернате, как в армии. Мы же все лысые, тут даже и нельзя… Я везде тут, конечно, среди них – везде. В интернате тоже дети вот такие. Так, Ахматова: «Любовь прошла – и стали ясны / И близки смертные черты».

А это что – рыба?

Это? Это птица, замерзшая. Я просто видел: она ударилась, как бы приклеилась к стеклу, и по стеклу пошла изо рта ее как бы блевотина, и все стекло вообще покрылось таким как бы заморозком. Вот она, эта подбитая птица. Она как бы умирает, и все выходит из нее.

Ну вот это такая тоже работа… «Почта СССР».

Там же секса не было.

Где?

В СССР.

А... Был, только под одеялом.

Ну где ж тут одеяло? Тут вы все приоткрыли.

Ну почему? Какой же это секс-то? Тут не секс, а просто лежат фигуры. Отдыхают.

Это вы тут свою жизнь рисуете или ту, которую вы наблюдали?

Нет, ну это, я не знаю, это пляж такой. Но в то же время тут у меня, вот видите, написано: «Почта девяносто шестого года», да? В 96-м году это сделано. Уже секс был. Но ничего не изменилось, только секс вот тут был, не под одеялом. Так-то, в общем, то же самое все.

Это лягушка там? Справа?

Вот эта?

Нет, дальше.

Эта?

В шляпе, да.

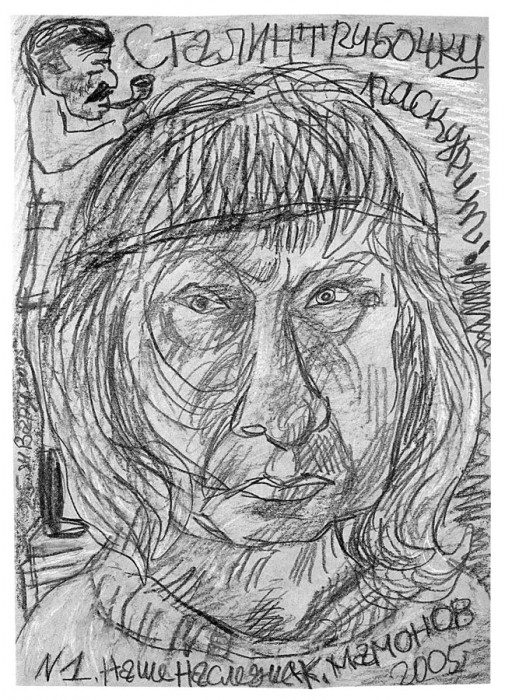

Ну, в шляпе это такой человеееек. Тоже из интерната. Вот в интернате сидят, рыбу едят. Такой человек. Да… Это вообще автопортрет у меня. Вот тут такой тоже. «Почта СССР». Это памятник стоит, он рыбе. Памятник рыбе.

А это – Лужков!

Зачем вам Лужков?

Дело в том, что Лужков очень похож… несколько лет назад, когда его еще не сняли с должности, на улице, напротив Крымского моста, висел огромный плакат с его изображением – на выборы. И там он очень походил на такого пахана – ну, я его так и нарисовал. «Ёптить» написано, стакан стоит. «Ёптить» – это такое матерное слово.

Но не должно ли там быть «б»?

Нет, «ёптить»… Это такое выражение у паханов.

А это стихи замечательного поэта Сергея Чудакова, которого нашли замерзшим на какой-то аллее, потому что у него отняли квартиру. Он продал квартиру, а его обманули. Он был другом Бродского, у которого есть стихи «На смерть Чудакова». Замечательные стихи. «Пушкина играли на рояле / Пушкина убили на дуэли / Попросив тарелочку морошки / Умер Пушкин возле книжной полки. / В ледяной земле из мерзлых комьев / похоронен Пушкин незабвенный / Нас ведь тоже с пулями знакомят / Вешаемся мы вскрываем вены / Попадаем часто под машины / С лестниц нас спускают в пьяном виде / Мы живем – тоской своей мышиной / Небольшого Пушкина обидев / Небольшой чугунный знаменитый / В опустевшем от мороза сквере / Он стоит (герой и заменитель) / Горько сожалея о потере / Юности и званья камер-юнкер / Славы песен девок в Кишиневе / Гончаровой в белой нижней юбке / Смерти с настоящей тишиною».

Дело в том, что этот Пушкин стоит в сквере. Его сделал мой приятель, гениальный скульптор Лазарь Гадаев. Он умер. А журнал «Наше наследие» в прошлом году делал мою книжку, и там гадаевский Пушкин стоит прямо в сквере. Чудаков написал эти стихи в 1971 году[1. На самом деле в 60-х или даже в конце 50-х. Кирилл Мамонов читает стихи Сергея Чудакова по памяти, несколько неточно.], а Пушкина Лазарь сделал в 1999-м. Так что эти стихи совпадают…

Я прочитал, что вы говорите (не помню, правда, где), что художник должен знать боль людей и без этого знания он не художник и не человек.

Да. Мне кажется, что у нас художники об этом не думают.

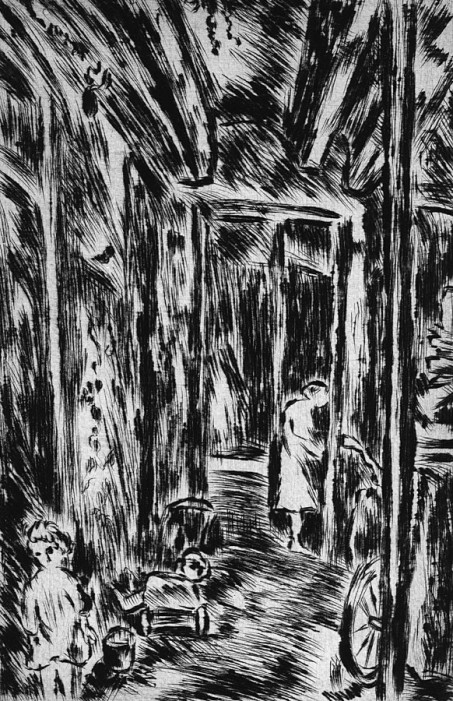

Я как-то на Соловках встретился с одним рыбаком, который просидел два срока. Парень молодой, на островах он жил со своей бабой, она у него была как жена, симпатичная такая. У них была лодка, у Володи – ружье, они собирали водоросли, сушили и сдавали. Тем и зарабатывали. Жили в таком маленьком домике, электричества не было, жгли свечи… И я у него прожил десять дней. В это время они не работали, мы сидели и пили водку. Водка кончилась… Конечно, Володя ездил и на охоту, стрелял уток. Как водка заканчивалась, мы с приятелем ходили за ней за 15 километров – туда же, в монастырь. До него можно было добраться и по дамбе. Дорогой, когда идешь, встречаются фермы монашеские – невероятной красоты, как на офортах Рембрандта. Но когда заходишь внутрь, оказывается, что это бывшие тюрьмы, превращенные в фермы. А изначально там были монашеские кельи. И когда туда заходишь, в этих фермах – камеры. И двери с глазками. А потом дальше идешь, приходишь в Соловецкий монастырь, там покупаешь водку и возвращаешься обратно. И так мы десять дней жили, а Володя рассказывал нам о своей жизни.

Я ведь на Соловки поехал уже не просто так рисовать пейзажи соловецкие… Один смотрит соловецкий пейзаж и видит просто красивые деревья, а другой понимает, что все это стоит на крови. Я и рисовал эти пейзажи с каким-то особым настроем, хотя там ничего особенного вроде бы и не было… Ну просто, например, моряки, которые мечутся в поисках водки, а я в это время их рисую. А они не знают, как бы им добраться до водки и выпить – в монастыре там лавка была. Они попросили меня, я зашел и купил две бутылки… Я делал там пейзажи, причем черно-белые, но, тем не менее, они были как-то окрашены, и когда я привез их в Москву и хотел выставить, у меня их на выставку не взяли.

Но ведь боль – это очень личное, субъективное состояние. Почувствовать боль другого очень трудно. Как вам это удается?

Наверно, так Богом я устроен. И это еще с детства.

Когда мы были в эвакуации в Чебоксарах, там были пленные немцы. Мне тогда было лет шесть-семь, я только что пошел в школу. И по дороге в школу я видел, как эти немцы работают, они что-то там строили. Они были голодные. Кто-то кинул им кусок недоеденного хлеба, другой человек наступил на этот хлеб и пошел дальше, а немец поднял и стал есть. Мне стало его страшно жалко, несмотря на то, что это был как бы наш враг. Но я видел в нем просто человека, такого же, как я, только он очень хотел есть.

Когда мы вернулись в Москву, меня окружали ребята во дворе, это была такая дворовая шпана. Я ведь большую часть времени находился во дворе и на улице. Основным нашим развлечением был футбол.

У вас был кожаный мяч?

Нет, не кожаный, и даже не мяч, а что-то такое круглое… Уже потом появился какой-то мяч. Там, рядом, у нас было такое место, которое называли «Папанин бридж». В этом доме жил Папанин, а рядом с ним (я тогда жил в Козловском переулке, около Красных ворот) было небольшое поле, без травы, просто земля, и там мы гоняли мяч. Потом мы ходили на каток – это было еще одно развлечение. Все. Но я еще в Чебоксарах в шесть лет начал рисовать, поэтому мама отвела меня в Дом пионеров, он тоже рядом был, недалеко. И я ходил туда рисовать, этим я немного отличался от остальных дворовых ребят. Еще у меня была страсть к чтению. Это меня, наверно, и спасло – то, что я рисовал, и то, что читал. Потому что ребята со двора почти все сели – за воровство. Ведь жрать было нечего, просто воровали, чтобы поесть.

У Марии Васильевны Розановой-Синявской была привычка задавать такой вопрос: «В каком возрасте вы совершили первый самостоятельный поступок?»

Первый самостоятельный поступок – что это значит? Во всяком случае, я избегал быть как все. Я хотел быть свободным, а на меня все время давили. Чтобы я хорошо учился – а я учился плохо; чтобы ходил в школу – а я все время прогуливал. Что меня нужно отдать в фабрично-заводское училище – это значит быть рабочим. Но так не вышло. Чтобы я не пошел в восьмой класс, так как с трудом закончил седьмой класс. Но я пришел в восьмой класс. Когда я пришел, математик мне сказал: «Ах, вы пришли?! Ну тогда теперь смотрите…» И тут я вдруг начал хорошо учиться. И когда я закончил десятый класс, он сказал моей матери: «Представляете, Кирилл-то, я не ожидал…»

А что, вам стало интересно учиться?

Нет, но я как-то пришел в себя. До этого я был в этой жизни и не мог ее понять совершенно. Потому что, во-первых, была такая борьба за себя, ведь во дворе с этой шпаной было все-таки тяжело: среди них были отъявленные негодяи, которые могли взять кирпич и ударить собаку, кошку. У меня на глазах… Был у нас такой парень Женька Кузьмин, потом он стал милиционером. Он мог подойти к кошке, которая спала на низкой крыше гаража, взять кирпич и бить по этой кошке. Такие вещи на меня действовали жутко совершенно. Я даже иногда с ним дрался, хотя он был старше меня. Разное бывало, в милицию меня таскали, убегал я из дома. В общем, как-то все это было тяжело…

Вы когда-нибудь думали, откуда берутся люди, у которых нет сочувствия к живым существам?

Вы знаете, таких людей я видел очень много… Во-первых, это была милиция. Даже мою бабушку выгоняли на улицу ночью. Милиционер приходил по «стуку» – во дворе были стукачи, которые докладывали. А бабушка не имела прописки, хотя и родилась в Москве и преподавала немецкий язык в Высшей партийной школе. Преподавала даже самой Аллилуевой, жене Сталина! Но так как она была немка, когда мы вернулись из Чебоксар… Вообще это было бесчеловечно до черта, и мой отчим был бесчеловечным, совершенно. Он говорил: «Пускай эти немцы остаются в Чебоксарах». Он хотел просто-напросто занять нашу квартиру, и с матерью моей он разошелся. Хотя он же нас туда и увез, в Чебоксары, во время войны. А потом решил, что «эти немцы» должны там остаться. Бабушка была немка, мать была немка, но отец у меня был русским…

И все же – как вы думаете, отчего у людей пропадает сочувствие?

Отчего… Когда, например, нищего, который сидит на паперти и собирает милостыню, спихивают ногами, чтобы он убирался – так было в советское время! Или когда я ходил к своему больному другу Володе Яковлеву в психиатрический интернат, и там так же больных людей медбраты пихали ногами – чтобы они не лежали на стульях, а сидели. И из палат их всех выгоняли в коридор, где они находились весь день. И вот они сидят в коридорах... Володя Яковлев был полуслепой, но совершенно гениальный художник. Потом ему сделали операцию, он стал немного видеть, но через год он там же, в интернате, умер. И вот когда он прозрел, то подошел к зеркалу, посмотрел на себя и говорит: «На Гитлера похож». (Смеются.)

Так вот, ему одному разрешали находиться в комнате, остальных всех выгоняли в коридор. Но Володя тоже все время стоял со всеми мужиками – там все курят, и женщины тоже – в курилках. Там сплошной дым был у них. Все курящие. И когда приходишь навестить кого-то, к тебе все бросаются просить сигареты.

Но я видел фотографии, где вы и в других местах курили вместе с Володей…

Да, это в Третьяковке. Дело в том, что я как-то совершенно случайно прочел в газете о нем, а до этого я видел его работы… Это уже в 1990 году. А до этого я видел его работы на Грузинской – в том доме, где жил Высоцкий. Там, внизу, бывали выставки непризнанных художников. Когда я узнал про Володю Яковлева, я решил с ним познакомиться. Просто узнал адрес в справочном бюро и поехал. Оказалось, что это недалеко от меня: надо лесом пройти минут 30 из Ясенево – и прямо выходишь на интернат. Он в лесу стоит. Большое такое здание за огромным забором.

Интернат для психически больных?

Да, именно так. Первый раз я к нему приехал в 1990 году, за день до Нового года. Его вывели, он был такой маленький человечек. Как Чарли Чаплин. Интересный, лицо у него очень интересное. И я говорю: «А можно я его возьму к себе домой? Прямо сейчас?» А у них в интернате такая чистота, елка стоит. И больные все чистят, чистят. И так как Володя плохо видел, они ему даже носки стирали, ухаживали за ним. Однако незадолго до смерти его кто-то толкнул с лестницы и он сломал ногу.

И вам разрешили его взять?

Да. Вдруг эта самая директриса (я и ее видел впервые, как и Володю) мне сказала: «Ну хорошо, забирайте». Я его одел – он почти ничего не видел практически с детства, более того, зрение с каждым годом все ухудшалось. Но как художник он обладал внутренним зрением. И когда мама с папой его умерли, сестра сдала его в интернат. А художник он вообще потрясающий… Он не то чтобы не видел совсем – он плохо видел. Он вот так рисовал… (Показывает.) Но он рисовал не то, что я рисую. Он рисовал цветы! Хотя житуха в интернате вообще жуткая, лицо у него было такое, что на него невозможно было смотреть без слез. У него на лице была маска страдания. Он рисовал цветы, животных – как Пиросмани. У него такие солнечные пейзажи и портреты замечательные.

Это я вот прихожу к нему, я его здесь кормлю (смеется). Он очень любил мороженое, кофе любил очень. А этот пришел просить сигарету... «Дай, Володя, сигарету». – «Пошел на хуй!» И так вытаскивает сигарету: «На!» (Смеются.) Он еще вот так говорил: «Маленький мух Володя Яковлев». Потом (говорит тонким голосом): «Маленький жиденок Володя Яковлев…» Я спрашиваю: «Но почему жиденок?» – «Ну потому, что жиденок».

И что вы делали на тот Новый год?

Мы с ним справляли.

Как?

Ну, сидели за столом. Вот это он сидит, вот елка здесь такая, тут вот свеча горит, кошка сидит, а он сидит вот так вот перед пепельницей. Он так сидел все время. На лице страдание у него все время, было тяжеловато на него смотреть, он сидел задумавшись. 10 дней мы были вместе.

Как вы могли 10 дней выдержать?

А вот так вот еле-еле выдержали. Да, он потом мне говорит: «Кира, – он меня Кирой называл, – вези меня обратно, я же здесь ничего не знаю, а там-то я все знаю, где, что, я уже соскучился». И я его отвез обратно.

Вы говорите, что он рисовал не то, что вы…

Нет, совершенно.

А что вы рисовали?

Я рисовал то, что меня трогало. А трогало меня то, что окружало. Окружали меня, например, коммуналки, где я жил. А в коммуналке – люди, которые там жили. А так как я очень любил литературу, любил Гоголя, Пушкина, Достоевского, то они-то кого изображали? Маленького человека. В «Медном всаднике» – Евгения, маленького человека, которого государство фактически убило. Потом «Шинель» у Гоголя, у Достоевского – «Бедные люди» и другие, а меня окружали такие же люди, как персонажи Гоголя, Достоевского, Пушкина, да и Толстого, и Чехова тоже. Все это окружает нас вообще! И там, в деревне, то же самое меня окружало. Когда я переехал в деревню, купил там избу… В деревне умер пастух, у которого была многодетная семья, но дети уже выросли, разъехались, и его жена, старуха, продала мне дом с садом. Дом, правда, был развалюха, но, тем не менее, мы с моей покойной женой и моим сыном Богданом прожили там 25 лет.

Однако разницы вообще – что Москва, что деревня, что Соловки – я никакой не вижу. Что Серпухов, что Пятницкая улица, где я выходил рисовать поздно вечером, чтобы никто не приставал, когда я рисую... Ну, фонарь какой-то горит, вот на Соловках тоже горел один фонарь, в Москве тоже освещение было такое еле-еле. Россия как бы едина, единое какое-то пространство, где маленькая лампочка освещает еле-еле, и бредет какой-нибудь человек, какой-нибудь Акакий Акакиевич после работы.

Или после того, как его ограбили.

Или после того, как его ограбили, да. Я везде это вижу... Куда бы я ни поехал, я везде дома, за забором как бы, вот! За забором. Заборное искусство. За забором.

Понимаете, где-то Байконур существует, где ракеты запускают, где парады ходят. Но все равно, даже парады… Вот, например, в 60-е годы мы с женой ездили в Суздаль, где я смотрел парад, демонстрацию. Там выгнали малолетних преступниц из монастыря, где сидел Паулюс, выгнали их с членами правительства в руках. Малолетние преступницы все были обриты наголо, в спортивных трусах и майках. И больше на демонстрации никого не было, только эти преступницы, а по краям шли в черных кепках и черных плащах суздальские кагэбэшники, которые их охраняли. А мы с Наташей шли за ними по Суздалю – городок-то маленький – и вышли на какое-то футбольное поле, на котором стояла трибуна, на трибуне – какой-то местный председатель колхоза, кто-то еще в шляпе, какой-то местный губернатор, и маленький-маленький такой пионер, который кричал: «Да здравствует товарищ Хрущев!» А девушки эти стояли тут же с этими портретами членов правительства и били этими членами правительства себя по лысой башке. А потом кагэбэшники отводили их в сортир и, боясь, что они убегут, стояли рядом, дожидались.

А почему они били себя этими членами по голове?

Просто играли, скучно было им. Это вот наша жизнь такая, вот так живут и ходят на демонстрацию в Суздале, а в Москве по-другому ходят. И вот так я от одной демонстрации переходил к другой, очень быстро продвигался, и один раз я увидел товарища Сталина, на мавзолее. А второй раз товарища Сталина я видел в гробу. Я один только дошел, а мы шли со шпаной, и шли не так, как все. Мы шли проходными дворами, потому что когда мы вышли на Трубную площадь, мы увидели колоссальное море народа, в котором была давка. Все было перегорожено машинами, и людей давили. Просто море народа. А мы шли проходными дворами, перелезали через какие-то заборы, и в конце концов я помню, что каким-то образом я вылез, но уже без своих ребят, они где-то остались, и вылез как раз к дому, где жил композитор Прокофьев. И он как раз тоже лежал у себя дома – он умер в один день со Сталиным… И мимо этого дома я вышел как раз на улицу Горького, по которой все бежали вниз, к Колонному залу, к Кремлю… Все бежали, думали, что сейчас все Сталина увидят. Ан нет, потому что надо было повернуть у Художественного театра, напротив телеграфа, и выйти на Пушкинскую к Колонному залу, но там в несколько рядов стояли машины, преграждая улицу, которая вела к Художественному театру. И перед машинами стояли солдаты. Все остановились перед этими солдатами, а там уже на кузовах шла драка, потому что люди лезли на кузова, а солдаты их спихивали. И вдруг какой-то мужик, а я – за ним, мы нырнули под машины… А была такая мартовская грязь, снег желтый и мокрый… И мы поползли под машинами, которые стояли в два ряда, и выползли прямо у Художественного театра. И подумали: «Ну все, побежали!» А с нами еще несколько человек, которые тоже прорвались. И вот мы бежим мимо Художественного театра, чтобы на Пушкинскую выйти, а здесь опять в несколько рядов машины. А за машинами – чинная очередь к гробу Иосифа Виссарионовича, к Колонному залу. А попасть туда через эти машины уже невозможно. Там тоже шла драка на кузовах. И опять же, какой-то мужик, а я – за ним, мы попали в какой-то проходной двор – около букинистического магазина за Художественным театром, и там такие большие железные ворота – прямо на Пушкинскую. И вдоль этих ворот уже на той стороне идет очередь к Колонному залу. И мы с мужиком нырнули в подворотню и встали в очередь. А подворотню тут же оцепили. Так я и прошел, один-единственный!

А зачем вы хотели видеть Сталина в гробу?

Видеть Сталина в гробу – это был спортивный интерес. Попасть туда, куда никто не попадает! И когда я пришел домой, ребята говорили: да ты, Кирюха, врешь, не может быть… Никто мне не верил, что я там был, потому что там, в этой давке, погибла масса людей.

Значит, Сталин, когда он еще был жив, висел у нас во дворе на небе…

Как это?

Дирижабль. Там его где-то так держали, а физиономия освещалась со всех сторон прожекторами. Вечером на небе – только его голова… Но еще отношение к Сталину было такое: а что, если он вдруг умрет, как мы вообще все будем жить без Сталина? Меня что удивило: когда я возвращался после того, как видел его в гробу, я вышел на Садовое кольцо, там шла лавина людей, и они вели себя как-то очень радостно. Молодые люди шли по Садовому кольцу, движение было остановлено, просто двигалась масса, и все были какие-то радостные, веселые… То ли оттого, что они могли в этот день не работать, и все они просто дружно шагали по Садовому кольцу. А я бежал к себе домой, обратно. И меня удивило, что никто особенно не переживал. Но были, конечно, и такие, которые плакали, плакали…

Значит, вы присутствовали там как наблюдатель?

Как наблюдатель.

И в хрущевские времена вы тоже присутствовали как наблюдатель?

Нет, в хрущевские времена уже был не как наблюдатель… Во-первых, я постепенно, словно из какого-то жуткого сна, из этого времени начал приходить в себя. И происходило это благодаря чтению, мне кажется. Потом круг моих знакомых расширился благодаря тому, что я стал рисовать. Мама моя была художник, и я бывал вместе с ней у ее друзей, тоже художников. А в этой среде было много людей, у которых родственники сидели, у кого – отец, у кого – мать, у кого кто. И люди уже начали возвращаться из тюрем и лагерей. У моей мамы были знакомые, которые приехали на том же пароходе, на котором вернулась Цветаева. Они тоже сидели – муж, жена и их дочь Таня. И постепенно я начал понимать, что к чему.

Придя в себя в хрущевские времена, что вы поняли?

Я понял, что живу в стране, где все время происходит вранье! Что мне все время врали. Что все, что я читал, изучал – например, историю КПСС…

Зачем вы ее вообще читали?

Ну я вообще учился в институте! Я должен был сдавать историю КПСС. Я понимал, что это все вранье, неправда. То я видел в цирке Тито как фашиста, который бегает с топором окровавленным… А моя мама работала в цирке, и там же работала жена Вертинского, Лидия Владимировна. Так вот, показывают Тито фашистом, а потом вдруг его именем площадь называют, дают ему орден Ленина и Героя Советского Союза.

Об иконах Андрея Рублева иногда говорят, что во время войн или смуты он находил какую-то чистую красоту… А вы почему-то всматриваетесь в окружение.

Наверное, я могу вам сказать почему. Почему вот Гоголь, например, написал «Мертвые души»? Он бы мог тоже написать другое.

И потом сам же об этом жалел…

Так вот он и написал так: «Зачем же выставлять напоказ бедность нашей жизни, наше грустное несовершенство, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, если такого свойства сочинитель, и так уже заболел он сам собственным несовершенством, и так уже устроен талант его, чтобы изображать ему бедность нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства! И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок». Я могу подписаться под этими словами – это обо мне он написал. Я вот такой художник, так я устроен.

Кто вас так устроил?

Ну, наверное, свыше. Сначала же я рисовал лирические пейзажи. Вот, смотрите, какая лирика была, например: «Таруса», где похоронен художник Борисов-Мусатов, он утонул. В Тарусе стоит ему памятник. Он изображен скульптором Матвеевым – это утонувший мальчик, лежащий на камне. Почему-то я сделал такой пейзаж и показывал его Фаворскому. Фаворский уже был парализован, лежал… Это был 1962 год, а еще через год он умер. Когда я приехал, Фаворский лежал в большой комнате, была Масленица, замечательный солнечный день… Он меня поразил тем, что не боялся смерти, хотя и знал, что скоро умрет. Такой святой старец, совершенно парализованный, с красивыми очень руками. Сзади, за кроватью, висела картина Петрова-Водкина «Материнство». Замечательная работа. А перед ним, на стене, висели детские работы его внуков. Очень красивые. Я ему показывал свои гравюры, в основном пейзажи. Фаворский смотрел мои работы и говорил таким тихим голосом: «Это мне нравится. Это мне не нравится», а потом сказал: «Покажите то, что мне не нравилось, и я скажу, что мне в них нравится».

В ваших картинах очень часто соседствуют образ и слово.

Я вообще литературен во многом, меня как художника во многом сделала литература. У меня же нет чистого искусства, абстракции, чистой формы. Меня интересует содержание, правда жизни. Правда жизни – это то, что меня окружает. Как Зверев говорил: «Старик, ты живешь, и это искусство».

Но можно же выбрать то, что вас окружает, поменять окружение.

Знаете, окружение… Вот я смотрю на улицу, и как было у меня на Пятницкой, где я жил в 60-е годы, или на Козловском, где я жил в 50-е годы, так ничего и не изменилось. Как все было, так и осталось. Я не вижу никаких изменений особых. В людях – тоже не заметил. Что на Соловках, что в Москве, что в Серпухове… Вот у меня вся книжка эта – она вообще об одном и том же. Я не вижу никаких изменений. Человек остается таким, как был, почти. Что в деревне у меня – то же самое, понимаете. У меня сосед был, Зур, 30 лет просидел в тюрьмах, а там через избу у всех кто-то сидел. Я его рисовал много раз, этого Зура. А как его рисовать? По нему видно, что человек прожил очень тяжелую жизнь. Ведь год просидишь в тюрьме, уже спятишь, а он – 30 лет за всю жизнь. Но, тем не менее, он остался очень добрым человеком. Он был совершенным бессребреником, мог отдать все, что сам сажал, а другие продавали, и Зура считали дураком. И в то же время все его боялись, потому что он сидел в тюрьме и потому что он был как русский человек… «Миленькие вы мои, да я за вас душу, ей-богу, отдам, да я вас за Сталина всех, блядей, расстреляю». Он так говорил.

Достоевский говорил, что русский человек – это широкий человек. Он может смотреть на березку, молиться на нее и плакать, а потом возьмет топор и зарубит, перекрестившись. Надо бы сузить, Достоевский говорил. Ведь Рогожин чуть не убил князя Мышкина, хотя они поменялись крестами. Зато Настасью Филипповну зарезал. И говорили они с Рогожиным тоже о высоких материях: о Христе, который висел у Рогожина, гольбейновском… У меня здесь есть работа по Гольбейну – «Се – человек». То есть они не просто говорили, а вели глубокие беседы о вере, но, тем не менее, Рогожин мог зарезать. Это был такой настоящий русский человек.

Но это литературный герой. А эти люди, с которыми вы встречались… Кстати, вы не закончили рассказ про Зура… Он умер? За что он сидел?

Да, он умер. А сидел он за разное – и за бандитизм, как мне рассказывали, и за то, что он был большим Дон Жуаном… Я с ним познакомился, когда приехал в деревню сразу после покупки дома. Он оказался моим соседом. И он пришел ко мне со своей матерью просто выпить, познакомиться. Как только мы сели в саду, чтобы выпивать, он тут же мне сказал, что завтра он свою любимую девушку по имени Нинка, которая жила в общежитии около железной дороги, сожжет. Его мама, баба Маня, тут же вот так захлопала ногами, заверещала: «Да какой же ты дурак!», а он: «Нет, я ее завтра сожгу!» – «За что ты ее сожжешь, с ума, что ли, сошел?» – «Нет, я ее завтра сожгу, потому что она мне изменяет с каким-то там лесником».

И действительно, на следующий день он кинул бидон с керосином ей в окно – в общежитие, в котором она жила. И сгорел весь дом, все остались живы, но – на улице… Его забрали на следующий же день. Сначала его ловили, он там бегал, на задах, скрывался у меня в сортире… Потом его все-таки оттуда вытащили, фотографировали, как вы сейчас меня, на крылечке, с бабой Маней… Потом повезли в Тулу, где он вначале и сидел. Баба Маня его навещала и говорила: «В тюрьме хорошо, там простынки дают такие чистые и наволочки… Ну, дурак, пускай посидит еще». Дали ему шесть лет, отсидел.

А Нинка что?

Зур, когда вернулся, мне говорит: «Игорек!» – он меня Игорем называл, потому что два Игоря по бокам жили, вот он и путал все время. Он стал строить дом, потому что мать его не стала пускать к себе жить, так как он без конца баб каких-то в дом водил. Как-то на Курском вокзале познакомился, привез к себе жить – с катарактой на глазу! То какую-то с гвоздем в ноге, то есть у нее что-то там было вставлено… И он мне говорит: «Плохо, что я Нинку-то, не так надо было делать… Я вот сжег, и все на улице оказались, с меня же теперь высчитывают. Надо было в лесу облить ее керосином и сжечь! Тогда бы меньше вычитали…» А перед смертью он привел с Курского вокзала двоих людей, мужа с женой, которым негде было жить, бомжей. Ему, наверно, тяжело уже было быть одному. Ван Гог же говорил, что одиночество страшнее смерти. Через три года Зур умер, а эти люди остались, так они там и живут. Они стали моими соседями. Оба алкаши. Сам этот мужик вообще-то хороший, Афган прошел, почему-то ему пришлось покинуть родные места.

Вот вы рисуете Лужкова как пахана, а каким бы вы нарисовали Путина, если бы вдруг захотели?

Как-то он меня не привлекает, чтобы его рисовать…

В смысле лицо неинтересное?

Как странно, что вы мне сейчас про Путина говорите… Вот на выставке у меня была работа «Палачи», о которой я вам уже говорил, и там у меня мужики на кладбище нарисованы и женщина обнаженная: там похороны мужика, который во время выпивки подавился мясом. И куратор выставки, тоже художник, молодой парень, меня спрашивает: «Это вы Путина нарисовали?» Спрашиваю: «Почему? Это же женщина, с сиськами». А он: «Ну, может, сделал пластическую операцию». Потом я посмотрел – действительно, лицо похоже, хотя я о таком даже и не думал.

А тут еще один был случай. У меня такой есть портрет, со шпаной – это фотография, а есть и автопортрет: вот такой мальчик, я его делал с этой фотографии. Это в Чебоксарах снято. А вокруг шпана. И на какой-то выставке в прошлом году меня с ужасом спрашивают: «Это ты Путина так нарисовал?» Какой Путин, это я сам! Значит, я на него похож…

А вы следите за тем, что происходит сейчас?

Когда с ними разговариваешь, они в один день говорят одно, а в другой – нечто другое. Вот старуха говорит: «У меня щас просют деньги, собирают, значит, на священника, чтобы он помолился, чтобы дождик пошел, а я не дам, я Ленина люблю». А на следующий год она уже и в Бога верит. Вот так вот: боятся, все боятся. И не только эти неграмотные старухи, но и интеллигенция – все боятся. Даже мои тетки в Коломне – у них повесился отец, его забрали и выдали им ночью. Одна из них с ума сошла вообще, а две остались и махали красным флагом всю жизнь – до самого конца. У них все отобрали, они жили в маленьких комнатушках, одна из них была учительницей немецкого языка. Когда я начинал что-то говорить, они отвечали (делает голос старухи): «Ой, да советская власть так много нам дала вообще, ой, нет, да ты чо вообще! Ты договоришься!» Они боялись всю жизнь.

А это – Вануха и Клава. Это приходили ко мне террасу делать двое, муж и жена.

А кто из них жена?

Эта – жена, это – муж. Это – Вануха, это – Клава. Они оба, значит, были алкоголиками, но в то же время у них довольно крепкое было хозяйство. Корова была, вообще…

Крепкая любовь…

Крепкая любовь. И они выпивали у меня – я им наливал в рюмку, не в стакан, а в рюмку. Вануха так поднимал ее и говорит: «Аристократично!» (Все смеются.) И каждый раз я ему наливаю, выпьет: «Аристократично!»

Он говорил: «Аристократично», потому что обычно пил из граненых?

Обычно он пил из стакана, а тут ему наливают в рюмку, он и говорит: «Аристократично!»

Дело в том, что у них вообще такая трагедия была – трое сыновей погибли. Трое. Один, значит, на афганской войне, одного задавило деревом, третьего зарезали. И осталась у них только одна дочь. Вануха и Клава.

Вообще, все больные. У меня есть целая серия, где в жопах у всех стоит красный флаг. Вот, между прочим, здесь тоже в жопе стоит красный флаг.

Действительно, в жопе, да.

И они все с флагами, понимаете? В жопах стоят флаги. И у меня стоит флаг – до сих пор еще.

В жопе?

В жопе прямо. У всех стоит. У всех. Даже у Венички стояло. И никуда не денешься. У меня такая серия работ есть – с красными флагами в жопах. Ну а что делать? Ничего не сделаешь. Еще, как Чехов говорил, через 200 лет, может, будет лучше. Через 1000 лет, может, будет лучше. Измениться здесь вообще ничего не может, мне кажется. У меня такое ощущение.

А вы боитесь?

А?

Вы боитесь?

Ну чего сейчас уже бояться… Cейчаснадо думать вообще... (пауза) о другом. Уже – все.

Вы думаете о другом?

А как же, каждый день. По Толстому. Толстой сказал: «Если ежедневно не будешь думать о смерти, день пропал» (смеется).

Вот я смотрю на эту работу, и там написано: «Мы мертвы, давно мертвы». И вообще такое чувство, что все люди – мертвецы в каком-то смысле.

Ну ведь чем кончились вообще «Москва – Петушки»?

Я помню.