Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

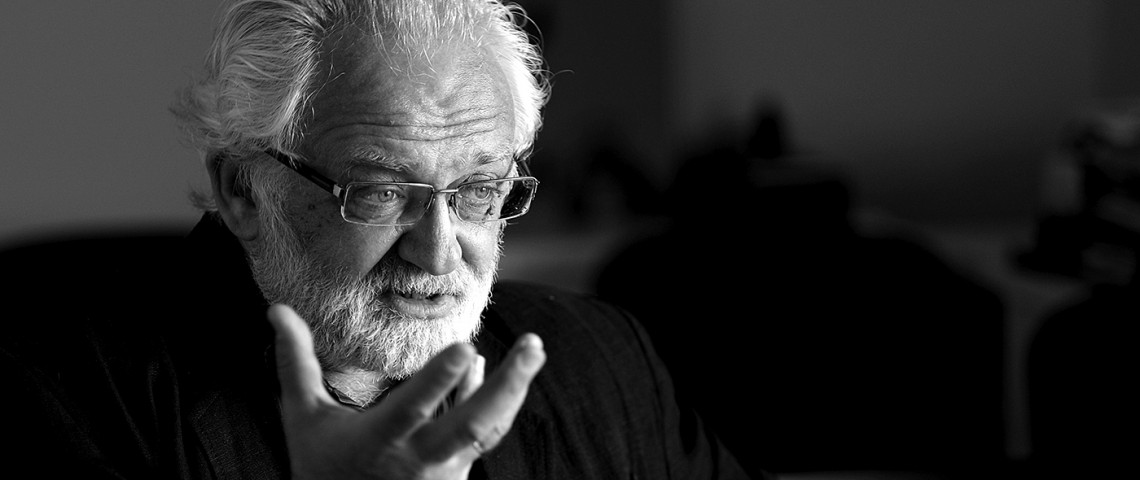

Владимир Мацкевич, философ-практик, родившийся в семье депортированных и проведший за пределами Беларуси почти тридцать лет (пять из них в Латвии в период Атмоды и восстановления независимости), стал одной из самых значимых фигур белорусского интеллектуального пространства. Ученик Георгия Щедровицкого, после возвращения в Беларусь он последовательно занимался методологическим сопровождением проблематики белорусской национальной идентичности, демократических институтов и национального культурного пространства. Однако не только этим. «Он, конечно, много менял всяких ролей в своей жизни. Он и философ, и политик, и методолог, кто-то называет его ученым, одно время его называли и политологом – кем только не называли. Это такой способ жизни» – так характеризует Мацкевича социолог Оксана Шелест.

Начав свою деятельность в Беларуси в 1993 году с обсуждения подходов к реформированию гражданского образования, в дальнейшем он принимал участие в создании программ реформ по заказу Министерства образования Беларуси, а также занимался исследованиями проблем гуманитарного образования при участии Фонда Сороса, позже изгнанного из Беларуси. В начале 2000-х на базе учреждений последипломного образования Мацкевич с коллегами организовал переподготовку менеджеров, готовя кадры для будущих реформ в этой сфере. Также Мацкевич реализовывал подходы практической философии, деятельно участвуя в политическом процессе в качестве политконсультанта, партийного организатора и даже попытавшись стать депутатом парламента в 1995 году.

Однако система образования наряду с электоральной стала главной жертвой пришедшего к власти Лукашенко, в чьих интересах было создание нового, лояльного поколения белорусов и идеологической платформы, обслуживавшей устанавливающийся автократический режим. В 2004 году после критики в адрес режима Мацкевич стал персоной нон грата в государственных учреждениях с запретом на преподавание. Развивая свои наработки в образовательном процессе и философские идеи, он стал инициатором и сооснователем дискуссионной и образовательной площадки «Летучий университет», привлекшей значимых белорусских интеллектуалов и действующей в дистанционном формате до сих пор. Последние годы наряду с участием в образовательных проектах Мацкевич вел ток-шоу «Размова» на вещающем из Польши независимом белорусском канале «Белсат» и активно занимался публицистикой. В 2019 году он обратился с открытым письмом в адрес Лукашенко, предупреждая о драматических последствиях интеграции Беларуси и России. Год спустя он активно поддержал массовые протесты в Беларуси.

Летом 2021 года Мацкевич был задержан и помещен под стражу по надуманным обвинениям. Несмотря на реальную возможность задержания, он не стал уезжать из Беларуси, считая свою роль деятельного публичного интеллектуала невозможной в отрыве от страны. К настоящему моменту Мацкевич провел в заключении уже более семи месяцев, и суть вменяемых ему обвинений до сих пор не ясна. 4 февраля он объявил голодовку с требованием завершить следствие и передать дело в суд. 14 февраля он отказался не только от пищи, но и воды. 17 февраля после потери сознания и визита следователя голодовка была остановлена. В последнем письме из СИЗО, отправленном еще до начала голодовки, Мацкевич замечает: «Сейчас мне важны не философские рассуждения, а философский поступок. Из трех пространств существования философа – жизнь, деятельность и игра – в какой-то момент я стал ценить жизнь».

Эта беседа состоялась в 2015 году, и с тех пор в Беларуси произошли тектонические изменения как в обществе, неожиданно обнаружившем в себе потребность в свободе, переменах, но, главное, в новой идентичности, так и в состоянии режима, осознавшего масштаб угрозы и задавившего протест насилием, не прекращающимся до сих пор. Долгие годы находившаяся в орбите влияния России, но сохранявшая маневренность и автономность белорусская власть после выборов 2020 года и поддержки, оказанной тогда Россией, окончательно стала ее вассалом. Судьба Лукашенко и его режима, уже необратимо связанная с судьбой режима Путина, сейчас решается на украинских полях боев. Полная самодискредитация белорусской власти за последние годы и ее соучастие в агрессии против Украины делают неизбежным в будущем переоснование не только белорусского государства, но и белорусской гражданской нации на принципах, которые Владимир Мацкевич осмысливал в своих публикациях и которые разъясняет и в этой беседе.

Алексей Мурашко

Мы встречались в 2012 году, и вот прошло уже три года. Первый вопрос, который мы вам задавали тогда, был такой: «Что интересного происходит в Беларуси?» За это время – в основном из-за событий в Украине – ситуация, по-моему, изменилась в сторону политизации сознания, моего уж точно. Если вообще принимать во внимание такое понятие, как «русский мир», в рамках которого украинцев и белорусов считают, пожалуй, неудавшимися русскими, то одним из самых существенных аспектов белорусской политики должны быть отношения с Россией. И тут Лукашенко ведет интересную и неоднозначную игру, порой отстаивая весьма жесткие позиции. Я читал ваше мнение, что это просто внутриполитические маневры перед следующими президентскими выборами1. И все же я повторю наш тогдашний вопрос: «Что на самом деле сейчас происходит в Беларуси?»

Здесь несколько аспектов, но одна из самых главных проблем и для белорусов, и для украинцев – это осознание того, что мы не русские. Это не так просто сделать. Для белорусов это двухсотлетняя история превращения их в русских. Беларусь почти целиком попала в сферу влияния России в конце XVIII века, и началась политика русификации, то есть фактически уничтожения языка: книги сжигались – вплоть до православных богослужебных книг, которые были на языке, сформировавшемся здесь. Большая часть населения были униатами, а униатская церковь была запрещена.

Для украинцев этот период еще длиннее, но у украинцев в этом смысле было преимущество: часть Украины не входила в Российскую империю, а входила в Австрийскую. Еще нужно понимать, что то, что мы сегодня называем восточнославянскими народами, к которым относятся русские, белорусы и украинцы, начало развиваться именно с территории Украины, поэтому украинцы в каком-то смысле больше русские, чем сами русские.

Этот переход имен в истории – дело нередкое. Например, наши предки по своей государственной принадлежности называли себя литвинами, литовцами. Потом имя «Литва» закрепилось только за жемайтами [лит. žemaičiai] и аукштайтами [лит. aukštaičiai]. Тогда надо было как-то называть остальных, а кто были остальные? В основном русские. Будучи сильно полонизированными, они становились, например, поляками. А слово «русский» означало тогда скорее принадлежность к православному миру и династическое подданство князьям, происхождение которых в основном было киевское. Поэтому династия Гедиминовичей в Великом княжестве Литовском тоже так или иначе сводится к более древним княжеским корням, и поэтому Великое княжество Литовское всегда воевало за объединение того, что раньше было в семейном управлении потомков киевских князей. А это и Тверь, и Рязань, и Владимир с Суздалем и так далее. Поэтому в войнах, которые велись между Москвой и литовскими княжествами, в общем, непонятно, кто больше виноват – мы или они. (Усмехается.) Они так или иначе – за счет ресурсов, за счет мощной государственности – победили. А мы оказались под культурным прессом и давлением.

Культурным?

Конечно! Культурным в смысле насаждения образования, стереотипов, религии, правил общежития, если хотите. Ведь, скажем, в той России городов не было. Там были какие-то поселения: большие, маленькие, торговые, промышленные, военные, а вот городская культура – с самоуправлением, с гражданством и так далее – была в Великом княжестве Литовском. В конце XIV века первые три города получили Магдебургское право, стали самоуправляемыми, и такое самоуправление городов просуществовало до XIX века, потому что статут Великого княжества Литовского, который закреплял эти вещи, был ликвидирован и запрещен в наших землях только в 1839 году. Ну и с тех пор фактически было уничтожено все: ратуши, самоуправление – все было построено по имперскому образцу. А дальше уже можно философствовать и исторически рассуждать, сколько поколений нужно, чтобы уничтожить традицию, чтобы о ней забыли.

Но вы говорите не только о традициях городского самоуправления?

Конечно. Это и религиозные традиции, это и литература, это и музыка, театры, которые возникали и существовали на наших землях, высшее образование – скажем, Винницкая, Полоцкая академии, которые были ликвидированы примерно в то же время. Это же уничтожение вместе с материальными носителями. Когда закрывали Полоцкую академию, вереница повозок вывозила лабораторное оборудование, астрономические приборы, библиотеку и так далее.

Куда?

В Петербург.

И это до сих пор там?

Да, где-то там в Кунсткамере…

Я перебил вас, когда вы сказали, что непонятно, сколько поколений нужно, чтобы забыть традиции и как бы включиться в другое силовое поле, в поле другой жизни.

В этом смысле у Беларуси было несколько волн адраджэння – возрождения, которые подавлялись силой. Например, знаменитое восстание 1863 года, когда были добиты остатки литовской шляхты, а все остальные были полонизированы. И когда создавалась Белорусская Народная Республика, то есть после Первой мировой войны… В результате революции в России все окраины империи пытались создать собственные государства. В Беларуси тоже это делалось, но не удалось, и по Рижскому миру нас поделили между Советской Россией и Польшей. Затем, уже в советской Беларуси, началось очередное возрождение, и в 1937 году фактически была уничтожена вся белорусская Академия наук, почти весь состав Союза писателей был репрессирован и физически уничтожен. Наверное, в процентном отношении Беларусь в этом смысле потерпела самый сокрушительный удар. После 1937 года в Беларуси на много лет прекратилась литература.

Нам показывали, где здесь, в Минске, расстреливали. Возле парка…

Здесь несколько мест было. Роща Куропаты – есть такое знаменитое место за кольцевой дорогой – это лес и кресты, кресты, кресты… Потому что везде могилы. Начиная с 1937 года туда свозили всех, кого расстреливали в ближайших лесах.

Так называемое расстрельное место?

Да, да. Это огромная территория, вся усыпанная вот этими канавами с костями человеческими…

А кто-то занимается исследованием этих захоронений?

Да, это началось еще в перестройку, и до сих пор за этот мемориал приходится бороться с нашим режимом. Потому что он до сих пор не признает ни сталинских репрессий, ни каких-то вещей… То есть идет, в общем, восстановление советского номенклатурного управления страной.

Сейчас?

Это началось с 1994 года, с приходом к власти Лукашенко. Он пришел к власти на популистских лозунгах, не затрагивая этих вещей, а потом сразу же начал освобождаться от новых людей в администрации – от правительства до местных администраций, восстанавливая советскую номенклатуру. Тех трех лет независимости, когда новые люди сменяли советскую номенклатуру, оказалось недостаточно, чтобы укрепиться.

Хорошо, вернемся к вопросу об осознании себя как нерусских.

Да. Поэтому, например, в Беларуси был такой шок, когда началась война в Украине2. Потому что слово «русский»… Мы, конечно, знаем, что мы не русские. На поверхностном уровне мы белорусы. Но когда мы даже говорим, что мы не русские, а они, русские, агрессивные, они ленивые…

Да, да, да.

…а мы толерантные, трудолюбивые и так далее. (Смеются.) Мы – белорусы. Но при этом «русский» означает, во-первых, как бы корни, а во-вторых, это хорошо. Быть русским – это хорошо. Русские – это же мы. Поэтому когда русские на русских нападают… Белорусы с большим трудом принимали российскую агрессию. Ведь русские не могут быть агрессорами, понимаете? Все факты налицо, а все равно сознание не принимает этих вещей: «Ну как же? Как же мы можем нападать?» Они же такие же… Пусть хуже там чуть-чуть, но тем не менее! И я просто видел, как скрипят мозги у всех, кто следит за украинскими событиями: вот как с этим жить дальше, да? Я думаю, такие же ломки были у немцев в свое время: а как мы жили до 1937-го? Как все это происходило в Германии?

Так что обострился интерес к этой части истории. До сих пор, когда белорусы вспоминали историю, они вспоминали ту, древнюю, средневековую, Великое княжество, в лучшем случае – Белорусскую Народную Республику 1918 года, которая просуществовала полгода и не состоялась… А вот советское – это все было плохо, это все неинтересно и так далее. И тут пришлось попытаться понять, как это люди тогда принимали то, что мы сейчас однозначно осуждаем. И в общем, до сих пор этот процесс не закончился.

Если говорить о самоопределении народа, то я хотел бы коснуться вопроса о национальном самосознании. В Латвии, например, оно помогло перейти из одной государственной ситуации в другую. Когда же Латвия вступила в ЕС, то же самосознание начало играть совершенно иную роль.

Да. И в этом смысле мы, конечно, рассинхронизированы с Европой. Это как раз проблема для многих белорусских ученых, аналитиков и так далее: что делать с этой самой идентичностью, когда процесс национальной идентификации в широком смысле еще не завершен? Это не касается конкретного, отдельного человека – у каждого отдельного человека есть свои идентичности… А вот когда мы берем общество в целом, когда необходимо принимать общественные решения: политические, геополитические – в Европу или в Россию, например, или оставаться ни там, ни там, это все упирается в вопросы самосознания. Кто мы? Кто мы? У белорусов нет определенности, нет однозначности, нет выбора. Выбор так и не сделан.

Хотя я думаю, что время от времени эти же проблемы обостряются у всех. Как, скажем, у латышей. Если в Советском Союзе латыши были как бы самой развитой, самой культурной частью и могли чувствовать себя лидерами…

Да.

…то, оказавшись в Европе, вы эту функцию потеряли. Это опять требует переосмысления себя, поиска своего места в мире. Кроме того, вам европейцы говорят: «Ну как же вы, ребята, не можете разобраться со своими этническими, национальными проблемами?» А латыши понимают, что если решить их так, как по-европейски принято, то это будет неправильно, это будет плохо для выживания латышей и так далее. И когда, например, националисты белорусские – я думаю, что и в Латвии такая ситуация – начинают вступать в контакты с европейцами, европейцы их рассматривают как своих крайне правых. А это совершенно разные явления. У европейцев свои стандарты, свои предрассудки, которые не позволяют им рассмотреть какие-то реальные процессы в наших странах.

Как-то мы с другом в режиме мысленного эксперимента обсуждали вопрос о том, какое рациональное оправдание имеет наше государство. Ведь экономически это явно невыгодный проект, при этом во многом зависимый, скажем, от скандинавских банков или российского бизнеса. Трудно найти обоснования, кроме чисто эмоциональных связей, выживания народа и т.п. А как обосновать существование государства Беларусь?

Я задумался просто о Латвии, когда вы говорили… На месте латыша, мне кажется, если не говорить о 1990-х, найти смысл существования латвийского государства сейчас трудно. Я думаю, что тут дело только принципа. И я с этим солидаризируюсь. Но про белорусское государство так сказать нельзя. Потому что у нас нет выбора: если не будет белорусского государства, мы будем русскими. А мы этого не хотим. Ну я не хочу. Мои друзья этого не хотят.

Да.

Люди, которых я ценю, книги, которые я читаю, и так далее. Они этого не хотят. И государство сейчас у нас – это способ нашей защиты. Если я и нахожусь в крайней оппозиции к этому государству, к этому режиму, то тем не менее я понимаю эту ценность. Сейчас это ценность. А дальше – дальше все возможно. Недавно, совсем уже на старости лет, я стал, например, задумываться о том, что в анархизме, кроме наивности и утопизма, есть нечто… нечто очень привлекательное. Правда, об этом я умею рассуждать только на каких-то образах, заимствованных из художественной литературы, из фантастики.

Я говорю, что, например, жизнь хоббитских общин, как у Толкина, – это лучший способ существования человека. В свое время я был очарован книжкой Генриха Бёлля «Город привычных лиц» – с какой любовью он описывает свой Кёльн.

Да.

Где он жил, родился. Я никогда не был в Кёльне, но Кёльн для меня – это Бёлль с его лицами, это ценность. А уж в какое государство он входил и входит, какая разница по большому счету? Город – вот это ценность, те улицы, те, я не знаю, дома, «любовь к отеческим гробам», как Пушкин написал, и так далее. Это все, что человеку нужно. Но смысл белорусского государства пока другой. Это способ самозащиты некой общности людей.

Но ведь еще вопрос, чтó защищает настоящее государство Беларусь.

Во-первых, у нас же все это происходило таким же образом, как и в Латвии, – ну, может быть, не в таких масштабах. Был Белорусский народный фронт и была еще масса людей, которые хотели независимости, самостоятельности и не хотели Советского Союза и коммунизма. Я еще застал в живых людей, которые хотели вернуть себе землю. Ведь половина Беларуси уже жила при капитализме, имела частную собственность, люди строили свою жизнь совсем не так, как после присоединения к Советскому Союзу, и эти люди помнили свои родовые, семейные владения и так далее. Мой отец сразу же, как была объявлена независимость, получил от белорусского государства свидетельство о том, что та земля, которая принадлежала деду, теперь его. Так что это было и возвращение – возвращение того, что принадлежало их семьям. И было – ну скажем так – отвращение к Советскому Союзу: к сталинизму, к коммунизму…

Но не в белорусской верхушке. В белорусском Верховном Совете, избранном еще при Советском Союзе, было, по-моему, 360 депутатов – из них только 18 человек из Народного фронта. Восемнадцать. И когда разваливался Союз – 1991 год, ГКЧП и так далее, – все эти несамоопределившиеся, невыразительные депутаты находились в полной растерянности, в панике, они не знали, что делать. Только вот эта маленькая группа, 18 человек из Белорусского народного фронта, знала, чего она хочет, что нужно делать, и фактически эта группа управляла парламентом. Но остальные вскоре, в период с 1991 по 1994 год, уже сообразили, что процессы необратимы, Союз распался, и поняли те выгоды, которые можно иметь от независимости. Они поняли также, что если процессы пойдут дальше и начнутся такие реформы, которые идут в соседних странах, то они все равно потеряют власть. И вот тогда они фактически совершили переворот, воспользовавшись слабостью идеологии, каких-то устремлений белорусов, для которых в 90-е годы, как и везде, на первый план вышли проблемы выживания. Воспользовавшись этим, эта бывшая номенклатура фактически восстановила такой способ управления, какой существовал в Советском Союзе, но только уже в независимой стране. Правда, с собственностью обращаться она не умела, но умела администрировать государственные активы. Но в страну все равно проник рынок, и тут для них встала задача адаптировать свою собственность к рынку. Это не всегда удавалось, и получился такой странный способ построения государства и ведения хозяйства, который мы сейчас в Беларуси наблюдаем. Причем этот странный способ, как выясняется, имеет свои преимущества. Какие? Например, у нас гораздо меньше социальное расслоение, чем в соседних странах, то есть у нас сохраняется социальная стабильность и появилось очень много людей, социальных групп, заинтересованных именно в таком способе ведения хозяйства, жизни. Здесь все кризисы проходят мягонько, спокойненько. То есть свои преимущества в этой модели есть. Другой разговор, какую цену приходится платить за эти преимущества. С моей точки зрения, цена очень высока.

А именно?

Это подавление свободы мышления, развития, творчества и так далее. В Беларуси фактически упразднена возможность появления, скажем так, государствообразующей элиты. Той элиты, которая могла бы управлять государством без тоталитарных методов, без силовых вещей. В первую очередь это касается университетов, науки, ну и активной политической жизни.

Хорошо, но если, с одной стороны, есть люди, которые заинтересованы в стабильности или даже в консервации настоящего положения дел, чем тогда занимаются люди, тянущиеся к другой жизни? Что произошло с оппозицией в Беларуси за эти годы?

(Вздыхает.) У вас же не политический журнал, да?

Он не политический, но…

Рассудительный.

Совершенно верно.

Поэтому я порассуждаю, с вашего позволения.

Знаете, молодежь и свобода – эти два понятия очень… очень забавно связаны. У меня дочь отучилась в Варшаве в университете и года три там проработала в очень крупных международных фирмах. Она неплохо зарабатывала, но я ей предложил вернуться сюда – ну что она в Варшаве будет делать, а здесь масса работы… Пусть помогает мне по работе. Она полгода проработала и сказала: «Здесь платят мало, работы много». Поменяла работу, ушла в бизнес-структуру. Проработала некоторое время, потом говорит: «Все равно хочу в Варшаву». Я говорю: «Зачем?» – «Свободы тут нет». Тогда я ее спрашиваю: «Слушай, когда я говорю, что у меня нет свободы, то я могу тебе подробно рассказать, какая свобода мне нужна и чего мне не хватает. Вот мне запрещают что-то делать, я не могу этого добиться, я не могу вступить в контакт с людьми, потому что они боятся, что, вступив в контакт со мной, они получат черную метку в администрации, и так далее. А ты? Живешь жизнью обычного работника в офисе. После этого идешь в клуб, на дискотеку. Села в машину, захотела – поехала, там, не знаю, за город, захотела – в Вильнюс, тут совсем рядом, и у тебя есть вид на жительство польский, тебя по всей Европе пускают. Какая тебе свобода нужна?» Все, что она могла бы делать в Варшаве, она может делать и здесь, разницы нет. Ну, может быть, ей эстетика не нравится, может быть, в Варшаве выбор клубов больше, но принципиально никаких отличий: и работа, и жизнь, и образ жизни одинаковые.

Она не понимает. Есть как бы ценность свободы – неартикулированная, непонятная: вот это давление, у нас диктатура, свободы нет. Как только начинаешь немножко глубже спрашивать, что вы с этой свободой собираетесь делать, понятия не имеет никто! Так что я бы сказал, что молодежь сегодня прямо в свободе уже не заинтересована.

Более того, приезжают сюда люди из Европы – поработать по контракту, еще что-то там такое. Они живут этой жизнью и говорят: «Да что вы, чего вы боретесь, чего вам не хватает?» Многие люди, идеологически разочарованные в том, что здесь происходит, имея высокое мнение о себе, уезжают куда-нибудь в Германию, Швецию, Америку. Часть из них возвращается и говорит: «Там то же самое, все ограничения есть».

Поэтому сегодня оппозиция в Беларуси – это, во-первых, люди, которые уже привыкли быть оппозицией. Они там двадцать лет, тридцать и так далее…

Да.

Они стали оппозиционерами, у них дети оппозиционеры, соответственно, и так далее. Это почти как американские…

Профессиональные оппозиционеры! (Смеется.)

Да! Почти как американцы, где есть семейная традиция: много поколений одни голосуют за демократов, другие – за республиканцев. Почему? Зачем? Никто не знает. Но так в этой семье принято. Вот и у нас такое есть.

Во-вторых, это, конечно же, прослойка людей, которые уже стареют, – вот, как я, скажем, – но которые все еще сохраняют какие-то цели. То есть они не планируют быть пенсионерами и удить рыбу.

И есть молодежь, которая… Вот, опять же, как дочка моя: когда она училась в 9–10-м классах, были всякие выборы, политические кампании, и она с друзьями бегала, листовки разбрасывала, что-то еще такое делала – ну движуха. Когда молодые люди попадают в такие вещи, у них появляется круг друзей, и это скорее такое залипание, стадное такое чувство.

Вот такие оппозиционные группы. Между ними нет ни взаимопонимания, ни общей идеи какой-то, ничего. То есть это очень разрозненное, совершенно плюралистическое, неструктурированное движение.

Я думаю, чего же не хватает вашей дочери… Ведь свобода – весьма абстрактное понятие, так что многие не особенно и страдают от ее отсутствия. Не получается ли так, что для развития таких государств, как Беларусь (да и Латвия тоже), необходимо уже понимание свободы отдельного человека, поскольку время национальной идеологии как условия определения государства прошло? А на место этого пришла какая-то новая идеология господства потребления, поп-культуры.

По-моему, это один из очень острых вопросов, вопросов вообще современности, не только Беларуси… Когда я говорю, например, про нациообразующую элиту, я фактически имею в виду аристократию. Но аристократию не по происхождению, а людей, для которых честь, личное достоинство, самоценность индивидуальности…

Да.

…и индивидуального пути являются безусловными ценностями при взвешивании ежедневных выборов. И конечно же, мне в Беларуси очень не хватает такой среды. Вы правы, на место номенклатурной, жлобской элиты сегодня приходят олигархи, поп-звезды разного рода и так далее, которые оказываются на поверхности как звезды со сделанной биографией и сделанным имиджем. Но если хотите, это проблема цивилизационного выбора всей Европы. Посмотрим хотя бы на Болонский процесс, который сегодня определяет образование в большинстве стран. Он низводит высшее образование просто к получению профессии. То есть среды, где прививались бы такие ценности, как честь, достоинство, поиск истины и тому подобное, такой среды уже нет; соответственно, молодой человек при своих ежедневных выборах такими ценностями и не руководствуется. А общая тенденция развития культуры, жизни в Беларуси как раз противоречит тому, чтобы эти люди, способные делать ценностный выбор, вообще появлялись.

Кстати, почему вы, так сказать, официально указываете, что придерживаетесь кальвинизма?

У меня с верой, с богом очень сложные отношения. Где-то в 14 лет я воспротивился семейной традиции и отказался вместе с семьей праздновать Пасху. Будучи таким подростковым атеистом… Годик я порадовался этому, а потом стал читать, стал искать что-то, начал ходить и к католикам, и к протестантам… И ходил до тех пор, пока я не почувствовал в себе вот это негативное присутствие бога, который мне точно говорит, чего не надо делать.

Подождите, вы же говорите не о так называемом негативном доказательстве бытия бога, а о…

Это уже начинается мистический опыт. Я не люблю читать книги мистиков, поскольку мистический опыт сугубо индивидуален. Я говорю о выборе, который диктуется какими-то очень глубокими вещами. Я понял, что это мое. Скажем, двадцать лет я не жил в Беларуси, болтался где-то: Ленинград…

В том числе Латвия…

В Латвии, в Москве. Я нормально адаптировался, но я как бы не чувствовал себя. Нормально устраивался, но чувствовал, что это не мое. И я вернулся в Минск – неустроенный, разрушенный… Я вернулся на родину: Беларусь – это мое. Так же и кальвинистская доктрина, которая мне как человеку книжному помогла понять то, чего я не понимаю, например, в Библии. В кальвинизм я тоже как бы пришел домой.

Идет ли речь о вере или о кальвинизме просто как о части вашего мировоззрения?

Ну я не миссионер, я никого не учу, ничего не пропагандирую… Но когда мне приходилось выбирать, как было с этой голодовкой, я чувствовал, что должен быть там, с готовностью идти до конца…

О какой голодовке вы говорите?

В 2006 году я участвовал в голодовке церкви «Новая жизнь» – кстати, это совсем другая, харизматическая церковь, ничего общего с кальвинизмом не имеющая. Она находилась в многолетнем противостоянии с государством. Церковь большая, полторы тысячи человек; они с трудом нашли себе место на краю города – заброшенный коровник на бывшей колхозной территории, выкупили его, отстроили… И у них его собрались забрать. Среди них оказалось несколько моих друзей; кроме того, я был вовлечен в общественный процесс защиты этой церкви, и тогда они решили, что у них последний способ – это…

Голодовка.

Голодовка. Значит, первыми в голодовку включились 12 человек – пасторы. Они хотели устроить эстафетную голодовку, поскольку не хотели смерти людей. И я им сказал: «Вы представьте себе природу этого режима, с кем вы вступаете в борьбу. Эстафетная голодовка – по десять дней, например, – да они просто не обратят на вас внимания, вы проиграете. Давайте идти к победе. Если к победе, то, значит, мы должны убедить всех, что мы идем до конца». Я и еще один мой приятель из другой церкви пришли вдвоем в чужую церковь, убедили всех, что именно так надо поступать. И мы победили, это было 23 дня голодовки. Я вообще никогда не думал, что я способен на такое. До того я, может быть, самое большее день постился. А тут мало того, что я это удивительно легко переносил, так у меня еще случился мистический опыт, если хотите: я говорил с богом, бог говорил со мной. Вот в эти дни. Это очень интимная вещь… Я хотел бы, чтобы к этому относились даже с иронией. То есть это мое, и не надо принимать это как руководство к действию, норму или еще…

Но ведь протестанты очень настороженно относятся к такому опыту…

Так и я сам так отношусь… Но, понимаете, это у меня было. И я не знаю, как об этом соответствующим образом рассказать. Опыт непередаваем. Вы можете относиться к этому как к – не знаю – проявлению сумасшествия, шизофрении, чего-нибудь еще, но я знаю, что такое есть. Мистический опыт есть, и он никак не подрывает рациональность.

Вы представляетесь в том числе и как философ. Скажите, ваше понимание философии и ваша деятельность здесь, в Беларуси, как-то соразмерны?

Я бы хотел ответить однозначно: да, конечно, я все это соотношу. Кстати, я об этом говорил в курсе здесь, в Летучем университете. Давайте начнем с того, что ценность истины как бы особым образом людям привита, это совершенно ненатуральная, неестественная страсть. Это страсть. И эта страсть прививается благодаря тому, что человек оказывается в кругу людей, которые эту страсть разделяют. А если еще удается соприкоснуться с таким человеком, который становится для тебя значимым, учителем, то эта связь и есть что-то вроде любви, «платонической любви». Так вот, такое отношение и формируется в некоем сообществе людей.

Дальше. Конечно же, философия не может быть профессией. Философией могут заниматься люди, не озабоченные зарабатыванием себе на хлеб насущный. Значит, это либо богатые люди, либо люди, выбирающие себе такую жизнь, вроде Диогена, когда бочки достаточно. Но это сознательный выбор человека; образ жизни или направленность сознания на что-то и делают философа. А дальше философ может поступать в соответствии с тем, что говорит его философия. Поэтому есть философы, для которых практика имеет принципиальное значение. Да я думаю, на самом деле это так для всех философов.

Практика – какая?

Практика разная бывает, да. Но если я философ, то, во-первых, все, что я делаю для зарабатывания денег, чтобы заработать на этот домик, чтобы построить тут второй этаж, чтобы нам было где собираться и мы могли укрыться, чтобы нас не гонял КГБ и так далее… То есть борьба за маленькое пространство свободы. То, что я пишу книги, читаю лекции, – это одно дело. А есть такое выгораживание себе свободы для того, чтобы я мог разговаривать с людьми – будь то ученики, будь то люди, которым интересно то, что я говорю, будь то люди, ориентированные на практику, которым нужно немножко расширить границы сознания…

Но подождите: с одной стороны, вы обращаете внимание на бытийную омерзительность социума, но тут же говорите, что ваш способ практикования философии – это и есть работа с этим социумом.

Философия для меня в первую очередь задана в разговоре. И мышление – это не то, что у нас под черепом, а то, что возникает между нами, это всегда интерсубъективная вещь. Правда, то, что происходит между нами, тоже не всегда становится мышлением, потому что это может быть просто базар, обмен какими-то психологическими транзакциями и так далее. Но мышление – это все равно интерсубъективная штука.

Если это так, то философию не движет разговор одного философа с другим философом – он должен иметь в качестве собеседника для этого разговора иного, который не есть философ, но у которого есть свои проблемы. Тогда и зарождается напряжение, потенциал для философии.

Поэтому если мы смотрим, скажем, старую греческую философию (Анаксагора и Перикла, Сократа и Алкивиада, Платона и тирана Дионисия), то и получается, что одна из областей философского напряжения – это разговоры философов и политиков. Политика как практика.

Философия не должна быть средством зарабатывания на жизнь, иначе это либо софистика, либо манипулирование. Поэтому платоновская идея о том, что мудрецы должны править миром, не просто ошибочна, а злонамеренна. Мудрецы, философы не должны править миром. Достаточно того, что они разговаривают.

А в чем злонамеренность этой идеи? Разве не идет речь о возможности разумного устройства мира?

Да, речь о разумном устройстве, но здесь уже как бы… Александр Македонский, которому Аристотель пишет для детского изучения поэму «Арете» («Доблесть»), – его же не остановить было. И остановился он только по причине исчерпаемости человеческого ресурса. Воины устали просто воевать без конца. А он бы воевал, и воевал, и воевал. И любой в этом смысле инфицированный философом воин – страшно опасная вещь для человечества… (Смеется.)

То есть вы видите возможность реализации вашей философской «программы» в некоторой социальности.

Я думаю, что на протяжении всей истории практическая польза философии возникает от разговоров с политиками, да.

Но ведь политики, которых вы назвали, это же не демократическая толпа, а отдельные личности, с которыми можно один на один разговаривать…

Конечно! Конечно!

А если пытаться разговаривать, скажем, с парламентом, то это уже бессмысленно.

И с парламентом можно, но там уже партикулярные такие начинаются вещи. Вот, например, практика Хабермаса – не последних лет, а времен Вилли Брандта, когда Хабермас выступал перед социал-демократами на их съездах с докладами о том, о чем надо думать в данный момент в Германии. Я думаю, что он повышал социал-демократический градус, влиял на развитие Германии.

Хорошо. Но оставим Хабермаса в покое и вернемся к вам. Вы, если не ошибаюсь, понимаете свою философскую деятельность именно как возможность участвовать в политической практике здесь, в Беларуси.

Да, да. Политической, если хотите. Сам я называю это культурной политикой.

У меня есть своя философская часть, она небольшая, и, как правило, у меня руки до нее не доходят, потому что я недостаточно богат и не могу себе позволить жить в бочке. У меня еще есть жена, собака (смеется) – ну и так далее.

Дочь.

Да. И поэтому… У философа есть одна «болезнь» – это постоянные сомнения. Почему философы далеки от практики – ну как правило? Потому что всегда преобладают сомнения. И не будь конструктивной работы в области философии, для которой я выгораживаю себе какое-то место в своей жизни, я не мог бы преодолеть сомнения в непосредственной практике, то есть не пошел бы, например, на голодовку – это же все-таки жизнь подвергается опасности, не только моя, но и других людей. Моя жена под суд попала – правда, ее не посадили, только выписали штраф…

За что?

За поддержку нашей голодовки. Она просто пошла ногами открывать кабинеты, требуя, чтобы власти наконец начали реагировать. Набрав женщин, матерей, жен голодающих, пошла крушить…

Ну неважно. Важно то, что постоянно возникают сомнения: куда ты влезаешь, в какую такую практику? Потому что вся практика очень сомнительна. Однако есть люди практически ориентированные, которые сомнениям большого внимания не уделяют: они просто знают, что надо сделать, и все.

Но я не вполне понимаю: практикой вы в случае философии называете что? Раньше шла речь о разговоре с другим.

Она порождает другого, иного. Ведь очень сложно встретить действительно иного собеседника. Хотя любой человек сегодня знает много другого, но от этого он не становится иным для меня. Настоящий диалог, настоящий разговор, философский, – это когда мы имеем разное. И вот это «иное» возникает только тогда, когда мы имеем иную практику. А откуда берется иной? Если вы сидите только в своем кружке, то через некоторое время вы все становитесь одинаковыми: кто-то на кого-то влияет, кто-то к кому-то притирается. Только в кружке философов нельзя вести настоящий философский разговор – он вырождается или в схоластику, или в языковые игры.

Не стоит, наверное, говорить за всю философию. У Платона в Академии разговоры, может быть, велись по-другому. Но даже не в этом дело. Ведь философия – вы сейчас сами как бы это подтвердили – рождается страстью. Философ рождается страстью. И ведь это не просто так – поговорить о чем-то или «увидеть другого». Скажем, при вашем взгляде на философию, где вы видите место истине?

(Думает.) Я вроде бы об этом уже говорил… Истина – это как вектор, направление. Как гирокомпас или что-то такое. В каком бы положении меня ни вертела жизнь, я возвращаюсь ровно туда, где маячит истина. Истина – это как направление, которое постоянно меня возвращает. А почему оно возвращает? Да потому что в практике масса всяких заблуждений: польза, вред, ценности, еще что-нибудь… Практика постоянно дробится на какие-то фрагменты. Фрагменты, которые – если нет возможности вернуться опять к устремлению к истине – могут затащить нас неизвестно куда.

Отсюда последний вопрос. Помогает ли вам философия стать лучше? Или добрее? Способствует ли она тому, чтобы вы практиковали добродетель?

(Думает, затем усмехается.) Ну если я пытался отвечать на ваши предыдущие вопросы, то на этот вопрос мне совершенно уже не хочется отвечать. Потому что я не знаю. То есть я точно знаю, что я не знаю ответа на этот вопрос. Я точно знаю, что я не знаю. Даже не как философ, а просто как человек, склонный к рефлексивности, я могу отметить какие-то свои изменения. К лучшему они или к худшему, мне сказать трудно, потому что тут начинается очередная болезнь – болезнь, скажем так, стабильной личности, которая, допуская, что с ней все в порядке, и с миром тоже, должна искать постоянно подтверждение, что все в порядке, несмотря на все изменения, которые со мной происходят. Так что я бы сказал, что я не деградирую. В общем, я на уровне. Но изменения-то есть. Правда, чем они вызваны – моими философскими занятиями или это я просто старею?

Да, но вы допускаете, что «стать лучше» может быть задачей для человека?

Вот если убрать «лучше-хуже», то да. Работа над собой – да, это одна из главных задач. Может быть, при воспитании детей мы можем спрашивать, имеем ли мы право влиять на детей – ведь они же все-таки личность, бессмертная душа, а мы, там, со своими ублюдочными заморочками пытаемся навязать им свою форму. Но относительно себя – почему бы нет? Может быть, есть какие-то ограничения, но они скорее морально-религиозного порядка. Скажем, японцам было положено убивать себя, если что-то не получилось, а христианам или иудеям это запрещено. Есть некие пределы того, что я могу с собой сделать, но они, в общем, тоже весьма размытые. Зато я себе доступен. Это тот материал, в котором я могу практиковаться бесконечно.

Но это, в общем-то, не очень много, если не думать, что вы и есть весь мир…

Нет, конечно. Я не буддист и не джайнист.

Нет, я думал, что я, например, для самого себя как материал к размышлению – весьма бедный материал…

Это смотря как вы к себе относитесь. (Смеется.) Другое дело – а кто мы такие есть? Я вот как раз недавно объяснял тут группе слушателей, что мы становимся ровно тем, сколько внешнего мира в себя вмещаем.

Поэтому мне и нравится думать, что в голове никакого мышления нет. Точнее, я не знаю, где оно находится…

Ну да!

Но оно точно не в мозгах, а в чем-то другом. Я хотел сказать, что я довольно пустой и в зависимости от своей деятельности или мыслительной деятельности я чем-то все время становлюсь.

Вот почему практика нужна.

Да.

Да?

Да.

Если сидеть и думать о звездном небе над головой, соразмерным небу ты не станешь. Но вот если ты планируешь – не знаю – долететь до Луны, масштаб уже меняется, это становится ближе. А созерцать звездное небо можно и букашке…

И все-таки, если бы вы предложили мне выбор – долететь до Луны или созерцать, я все же выбрал бы второе.

Созерцать?

Да.

1 Речь идет о выборах, состоявшихся в октябре 2015 года, на которых президентом Беларуси в пятый раз был избран Александр Лукашенко.

2 Речь идет о российской аннексии Крыма и провозглашении марионеточных «народных республик» в Донецкой и Луганской областях в 2014 году.