Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Первый вопрос в этом интервью – чистая правда: это действительно был первый вопрос, и я действительно звонил Норштейну, чтобы среди прочего спросить, какого интересного персонажа он бы посоветовал для интервью. Я был удивлен, когда услышал: «Юрия Роста», потому что мне казалось, что тот больше принадлежит к доисторическому, если можно так выразиться, миру Владимира Познера.

На самом деле я о Росте просто забыл. После первой советской экспедиции на Эверест 1982 года, в которой Рост участвовал как фотограф («Только снизу», – добавляет он скромно), он стал героем моей молодости. В моих глазах он принадлежал к кругу ярких персонажей московской богемы и искателей приключений 70-х, как их описал Василий Аксенов и в среду которых когда-то так хотелось попасть... Самому через всю Москву прибыть к Ахмадулиной верхом на лошади. Самому забраться на шпиль Петропавловской крепости, чтобы «приблизиться к ангелу». И играть милых мерзавцев в фильмах Иоселиани и Данелии.

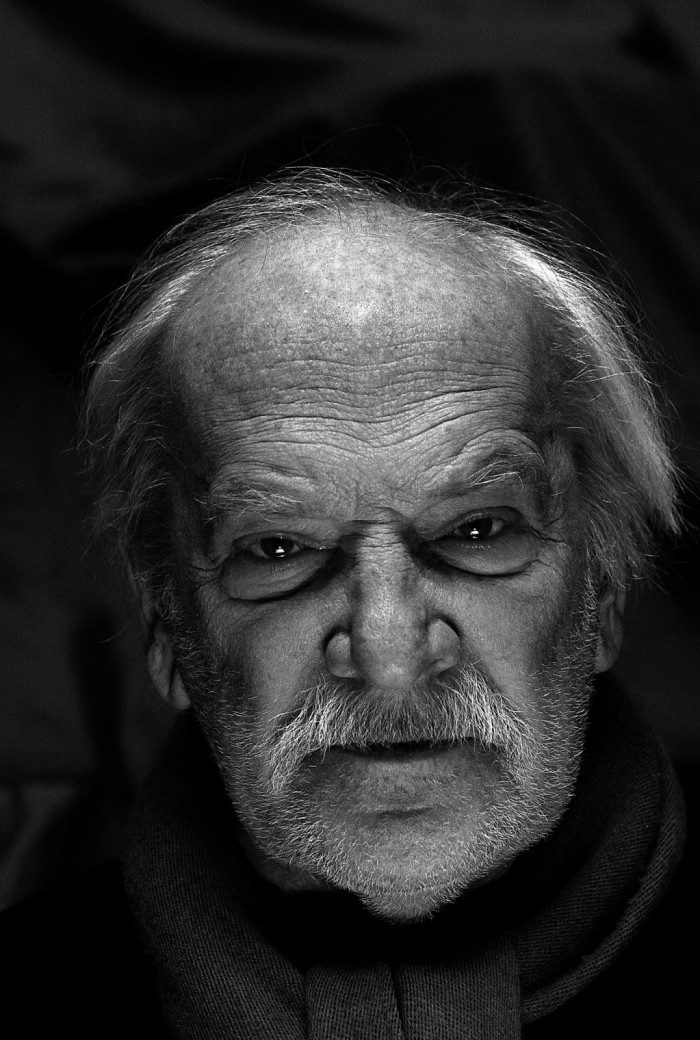

Фотограф и писатель Юрий Рост (род. 1939), который в юности попробовал поступить на факультет водоснабжения и канализации, однако, к счастью, не поступил, умеет красиво рассказать о своем детстве («Наш двор славился своими ворами. Толик Красная Шапочка был такой знаменитый вор, который косил под суворовца, он на спор с другим вором, Гюго, выкусил из авоськи помидор у тетки на базаре») и о героях своих фотографий: со многими из них он дружит, но увидеть их можно только на этих снимках. Рост называет себя «любителем» («Я снимаю не то, что нужно, а то, что вижу»); желание писать и недостаточность фотографии заставили его работать в смежном жанре: и снятые, и неснятые фотографии сопровождаются его собственными описаниями.

Свое одиночество (Рост живет в чудесном домике, бывшей конюшне, в московском дворе на Чистых прудах) он развеивает разговорами и писанием. Рост из тех счастливых людей, которые с возрастом становятся только красивее. Чем-то такое счастье надо заслужить, хотя он уверяет, что он – придуманный персонаж. («Вот почему я ношу этот шарф? Когда-то в детстве, когда я еще был спортсменом, кто-то мне сказал: “Ты такой крепкий парень, но шея у тебя тонкая…”») Может, так оно и есть, но во время нашей встречи в конюшню Роста с заснеженной улицы вошел небольшого роста человек по имени Гриша, дворник, чтобы показать свои новые зубы. На ногах у него были черные туфли с длинными загибающимися вверх носами. После знакомства с гостями Гриша засобирался, а Юрий бросил ему вслед: «Зайди позже вечером, Гриша, померим давление».

У. Т.

Иногда я спрашиваю у Норштейна, не посоветует ли он мне какого-нибудь интересного человека для разговора. И в этот раз он указал на вас.

Ну, Юрию Борисовичу можно доверять.

Пруст в конце своего романа говорит: «Жизнь, наконец найденная настоящая жизнь – это литература». – «Для меня жизнь – это фотография», – говорит Картье-Брессон. А что для вас жизнь?

На самом деле – движение. К Картье-Брессону я отношусь с гигантским почтением, я даже имел счастье быть с ним знакомым. Более того, у него была выставка «Выбор Картье-Брессона»: там было, по-моему, 77 фотографий, по одной фотографии от фотографа. И вот он пригласил меня на эту выставку, там была одна моя фотография.

Какая?

Десять братьев, которые воевали на войне и все остались живы.А что касается жизни, для меня и фотография, и литература – это продукты жизни. Энгельс в свое время определил, что жизнь – это способ существования белковых тел. Для меня жизнь – это движение.

Пруст, конечно, не согласился бы, он сказал бы, что жизнь – это как раз продукт литературы.

Для него – возможно.Возможно, Пруст вне литературы себя вообще не ощущал живым. Хотя я думаю, что Картье-Брессон себя вполне ощущал живым вне фотографии. Просто фотография ему давала возможность убедиться, что вокруг него живы еще и многие другие.

Картье-Брессон говорит, что у фотографии есть что-то общее с припоминанием. Как вы это понимаете?

Я далек от тщеславия предполагать, что думает другой человек, когда он что-то делает. Неизвестно. НоБрессон видел карточку, видел ситуацию. Она ему кажется достойной того, чтобы быть зафиксированной на пленку. А особенность его в том, что он прежде всего человек и только потом художник. Поэтому он идет по улице и видит то, чего не видят другие. Он все время фотографирует глазами. Иногда, когда у него в руках был фотоаппарат, в основном Leica, он снимал, не особенно утруждая себя сменой объектива.

Ну, два объектива все-таки были.

Это не имеет значения. Человек может снимать и длиннофокусными, и широкоугольными объективами. Как он видит, так и снимает. Как Пруст ощущал слово, так он и писал. Являлось ли это жизнью? Ну, раз он говорит, что являлось, будем ему верить.

Вы снимали Мераба Константиновича Мамардашвили?

Нет.

Почему?

Мы с ним дружили. Я рассчитывал, что жизнь довольно длинная штука, и ничего не предвещало... Летели из Америки на самолете, сидели рядом, все время разговаривали. Мы познакомились незадолго до его смерти. Я как раз планировал с ним посидеть, поговорить и пофотографировать. Он был необыкновенно фотогеничен. И с Пятигорским у меня была такая же история. Я взял камеру и полетел в Париж на съемки фильма Отара Иоселиани «Шантрапа», где снимался также Пятигорский. Я должен был его сфотографировать. А он вместо того, чтобы прилететь в Париж, умер.

С Картье-Брессоном вы познакомились в Москве?

Он приезжал в Москву много раз. И между прочим, сделал замечательную книжку о Москве. Но я с ним общался в Париже.

Как вы понимаете его «решающий момент»?

Не знаю, но могу сейчас придумать, если хотите.

Пожалуйста, придумайте.

Это каждый определяет для себя в момент нажатия. Я ему сказал свою трактовку, он со мной согласился.

Скажите и мне.

Скажу. Я считаю, что фотография – это смерть момента. Не фиксация смерти, а собственно смерть. Нажимая на кнопку, вы этот момент убиваете, у вас остается только память о нем. Он прекращает свое развитие.Правда, есть возможность нажать еще раз, но это будет уже другой момент.

А при чем здесь фотограф?

Фотограф вообще ни при чем, он в этой жизни посторонний.

А если снимать без пленки, это тоже смерть момента?

Нет, конечно. Чем отличается, скажем, пленочная фотография от digital? В цифровой фотографии нет скрытого. А с пленки мы еще должны достать образ. Причем вы его достаете три раза: первый раз, проявляя, второй раз, когда смотришь пленку... Есть выбор. Собственно, выбор для меня и есть фотография.

Выбор из нескольких негативов?

Во-первых, выбор происходит уже в момент нажатия. Но я говорю о скрытом изображении. Вот когда оно появляется, вы смотрите и находите тот негатив, который вам в этот момент кажется наиболее соответствующим вашему представлению об этом человеке или об этом моменте. Ведь снимаешь не человека, а свое представление о нем.

Я только не понимаю, как это связано со смертью момента.

Все, его нету. Момент ушел. Я его убил.

Но в вашем-то представлении он сохраняется?

Да, но у меня есть представление и об умерших людях, правильно?

Да. Здесь (указывает на развешенные фотографии) их достаточно много.

К сожалению, да.И это то представление, которое я для себя выбрал.

А как это представление совпадает с оригиналом?

Сейчас я вам скажу. Что значит «совпадает»? Это когда мое представление о человеке совпадает с его представлением о себе. Когда оно не вызывает раздражения. Вот висит фотография Булата Окуджавы. Эта фотография мне нравится. Она, как и многие фотографии, снята в случайной ситуации, тут я последователь Картье-Брессона, и утверждаю, что я любитель, потому что снимаю не то, что нужно, а то, что вижу. Я с гордостью показал фотографию Булату, а он сказал: «Я знаю эту фотографию, она мне не нравится». Естественно, я его спросил, почему она ему не нравится, и он сказал: «Потому что она очень похожа на меня». То есть человек в принципе не всякий раз хочет, чтобы ты угадал тот образ, который он несет в себе. Может быть, ему кажется, что он несет другой образ. Я довольно долго выбираю перед тем, как снимать. Вот возьмем фотографию Сахарова. Из всех тридцати кадров, которые я снял, только один соответствовал моему представлению о Сахарове в тот момент.

Но мы ведь, как правило, себя не видим. Особенно в старости уже не хочется смотреть в зеркало. Окуджава, например, увидел фотографии...

Он видит свои фотографии. И видит себя в зеркале. Но человек всегда видит себя неправильно.Во-первых, он себя видит с уровня глаз. И только с того ракурса, с которого может.

Найдутся женщины, которые скажут, что это зеркало неправильное.

И будут правы. Зеркало неправо. Поэтому когда снимаешь женщину, лучше перевернуть негатив и сделать зеркальное изображение, чтобы она себя узнала.Но мне это не очень важно – я снимаю людей, которых люблю, поэтому я не могу их снять плохо. То есть я могу их снять неправильно. Наташе Нестеровой, допустим, может не нравиться, что она такая печальная, хотя она мне этого не говорила. Что касается великой украинской художницы Примаченко, то ей вообще было все равно. Чаще всего человек не обращает на меня внимания. Он просто мне доверяет.

Я читал, что Сахаров даже разрешал вам ходить вслед за ним.

Да-да. Я думаю, что у него ко мне было человеческое отношение. Он меня не воспринимал как фотографа, потому что он знал, что я в основном пишу. Я никогда не выполнял редакционных заданий, никогда никого не снимал по поручению. Более того, я даже не иллюстрировал чужих материалов. Вот я снял Петю Фоменко, вот он, наверху. Это снято без света, в обычных условиях. Отчасти потому, что я не доверяю искусственному свету, он вырывает человека из контекста.

Какой контекст вы имеете в виду?

Жизненный контекст. Сейчас здесь полноценный свет. А если я поставлю искусственный, я вырву человека из той среды, в которой он есть. Из этого пейзажа. А еще очень важен воздух.

Что вы называете воздухом?

Я могу сказать, что воздухом я называю воздух. Устроит вас такой ответ?

Это интересно, но недостаточно.

Ну хорошо. Человек занимает какой-то объем этого самого воздуха. А весь остальной объем тоже работает на него. Потому что он в этом объеме существует.

Брессон говорит, что некоторые считают удачными фотографии, где человек снят в какой-то странной ситуации. Им кажется, что успех именно в этом. В ваших фотографиях этого практически нет. Вы не стремитесь это поймать.

На заре фотографии, в концеXIX и начале ХХ века, были большие камеры, не было репортажной съемки, не было высокочувствительной пленки и тем более цифры. Человек, как правило, готовился к съемке. Он видел, что его снимают.

И вел себя смирно.

Да. Условная власть фотографа над ним была очень невелика. Объект сам занимал позы. Фотограф мог сказать: положи эту руку сюда или туда. Но случайного кадра не было. Обратите внимание на старые фотографии с длинными выдержками. Они почти все в одной позе, во всяком случае, сюжетов там немного. Даже порнографическая фотография очень смешная. Человек, сидя перед объективом, допустим, 40 секунд, рано или поздно приходил к своему естественному состоянию. Ему проще было оставаться собой. Даже если он выпрямлял спину, он был похож на того, кем он был на самом деле.

Каким образом?

Попробуйте минуту высидеть с такой улыбкой.В старых съемках были даже такие head holders, чтобы голова не болталась.А с моментальной фотографией вы можете подсмотреть. И застать человека в самых неудачных для него ракурсах, которые будут нравиться зрителю или читателю. Если у какой-нибудь известной актрисы, условно говоря, лопнет чулок, вы можете это снять.

Или снять Горбачева, специально обращая внимание на пятно.

Да-да. Вот такие вещи.

А вы свои фотографии кадрируете?

Нет, стараюсь снимать так, как есть.

Интересно. У Сахарова на руке рана. Это придает кадру какую-то дополнительную ситуативность.

Ну да. Я не заставлял его заматывать руку.

Я не хочу вас сравнивать с Картье-Брессоном, но тем не менее...

Ничего, это меня не обидит.И его тоже не обидит. Знаете, у меня с ним был довольно долгий разговор.

Вы говорите по-французски?

Нет, переводчиком был Отар Иоселиани. Чтобы он правильно переводил, ему поставили бутылку виски. Я ему сначала показал фотографии. А его жена, тоже фотограф, сказала: «Да не будет он смотреть, господи, ему 90 лет, он уже за свою жизнь насмотрелся этих фотографий». Тем не менее он посмотрел и стал спрашивать: «Это – кто?» И я ему стал рассказывать истории этих людей. На это у нас ушло часа два с половиной. После этого он вышел, вынес свою большую книжку «Европейцы» и написал: «Европейцу от европейца». В общем, мне было очень приятно, что он оценил фотографии не только как изображения, но и как истории. Собственно, это и есть мой жанр. В основном рядом с фотографией соседствует текст. Он может быть большим, может быть маленьким. Этот симбиоз и есть мой жанр. Для меня очень важно, чтобы фотография и текст существовали, не мешая друг другу, а иногда и дополняя. Но я не обязательно объясняю, что на этой фотографии происходит. Иногда я вообще этого не касаюсь.

В этом у вас проявляется какая-то старомодность.

Вы чудесны! Вы мне сделали комплимент.

В фильмах того же Отара не очень много говорят. Он не считает необходимым дополнять фильмы текстами.

Кое-что он дополняет. Мы с ним дружим сорок лет, поэтому я знаю все, что он дополняет. Дело в том, что фильм, в принципе, насильственное искусство. У тебя нет выбора, ты смотришь на экран и видишь то, что тебе показывают. Ничего другого ты не видишь.

Ну, это специфика кино.

Это вы сейчас оправдываете кино?

Да.

Молодец, это меня радует. Но это факт. Если вы еще и оправдаете то, что они с нас берут деньги за то, что мы сидим в темноте...

Так я же сам плачу. Я хочу сидеть в темноте кинозала.

Но вы хотите видеть изображение. А сидите в полной темноте минут двадцать.

Почему?

Потому что при смене кадра вы в темноте. Вы этого просто не знаете.

Мераб Константинович говорил, что самое ценное в нас – это та темнота, которую мы не знаем.

Моя выставка «Пушкина нет дома» была в полной темноте. Там было такое помещение с полуарками. Я поехал в Питер, снял окна реальной квартиры изнутри наружу, напечатал их на полупрозрачной пленке, вставил в эти арки, задрапировал и еле-еле подсветил. У человека было ощущение, будто он в квартире. Другого света не было. Люди ходили со свечами. Ощущения очень любопытные. Плюс бормотание на фоне. Мы выстроили кусочек кабинета, там были стойки с поддужными колокольчиками. Поскольку Пушкина нет дома, значит, он где-то есть, где-то скачет. Люди натыкались на эти стойки в темноте, они звонили, было красиво. Чудесно. Но потом пожарники сказали, что со свечами нельзя, поэтому я накупил детских фонариков.

Это ваша квартира или мастерская?

Это мастерская, но я здесь живу.

А когда вас нет дома, что здесь происходит?

Раньше здесь была птичка, Шурик, она была хозяином. До этого у меня была кошка Дуся – вот она, видите? Бронзовый памятник. Его сделал скульптор Жора Франгулян. Я считаю, что это одно из лучших его произведений. Она сидела на этом месте и любила, когда все смотрели. А еще были паучки Митя и Мотя.

Это я к тому, что вы создаете некую мистическую атмосферу, входя в квартиру Пушкина, а здесь ведь тоже все эти люди, многих из которых уже нет. Это тоже смерть момента?

Я по отношению к ним не произношу это слово, потому что в тот момент, когда я их снимал, они были живее нас. Молодые. Поэтому они у меня так и остались.Один неумный человек пришел и сказал: «Что ты как в склепе живешь? Тут все покойники». Я сказал: «Ты сдурел, что ли? Какие покойники? Они живы».

Иоселиани рассказывал про своего старого друга, грузинского социалдемократа, доживавшего свои дни в Париже. Иоселиани его навещал, когда тот был уже очень болен и стар. Однажды он к нему пришел, тот спал, а когда проснулся, сказал: «Ну что ты, Отар? Вот я спал, видел сны, видел свою молодость, видел, как там моя семья, потом пришла моя жена, и тут я просыпаюсь и вижу тебя. Как-то скучно, глупо все». Когда я думаю про этих совершенно замечательных людей, которых вы снимали, такое чувство, что...

Не хочется просыпаться?

Да. Я о вас ничего не знаю, но могу представить, что и вы не хотите просыпаться.

Если приложить какие-то усилия, то можно этот сон – собственно, это жизнь, сна тут нет никакого – продолжить. Я в этом году открыл памятник, вот он висит. Это памятник «Черному квадрату» Малевича, «Черный кубометр». Я его сам сделал.Это единственный в мире памятник картине. Это тот самый квадрат, та самая точка, тот самый черный момент и черный кадр, о котором мы говорили. И так получилось, что мы его открыли ровно на столетие картины. Это было замечательно. У нас был патефон и полтора ведра водки. Пришли мои друзья, перекрыли двор. Это было воскресенье, все было очень хорошо. Я к тому, что сон, о котором вы говорите, можно продлить.

Когда на эти фотографии смотрят люди, вы наверняка рассчитываете оказать на них какое-то влияние или, во всяком случае, вступить с ними в какой-то контакт.

Ну да. У меня была выставка в Манеже. Я ею горжусь, потому что там было 35 тысяч человек. Мы столько не ожидали. Там все фотографии были с текстами. Ни одной фотографии без текста. И это огромное количество людей, которые там ходили, все пробыли на выставке по три-четыре часа. Они читали тексты рядом с фотографиями.

Это же трудно.

Нет, это не трудно. На черном паспарту было бы трудно. А они были на белых планшетах.

Когда вы выставляете фотографии, вы заранее рассчитываете на какой-то результат или реакцию людей?

Нет. До момента выноса на публику я очень активно вмешиваюсь, участвую, спорю, добиваюсь чистоты. Но когда материал опубликован, будь это фотография или выставка, я фиксирую как есть.

Может оказаться, что ваши фотографии очень странным образом повлияли и на мою жизнь. Ведь вы были в экспедиции на Эверест?

На самом Эвересте я не был. Мои фотографии были только снизу.

Понятно. Я очень внимательно следил за этой экспедицией, а потом и сам начал заниматься альпинизмом – кстати, не без влияния вашей книги. Это, по-моему, была первая советская экспедиция в Гималаи. И вдруг я читаю, что вы участвовали в конных бегах, а это совершенно рушит представление об интимном процессе, который вы при этом снимали. Вы можете рассказать, зачем вы полезли к коням?

Я просто там жил.

Возле ипподрома?

Да, у меня дом был рядом с ипподромом.

Там было много домов. Не все же лезли кататься.

Мне было интересно. Я на ипподром очень часто ходил. Это было одно из немногих мест, где всегда была открыта дверь. Потому что конные тренировки летом начинались в пять часов утра. Сначала скаковые лошади до семи, а потом уже беговые. И я там часто бывал.Однажды я зашел к директору ипподрома и говорю: «А можно покататься у вас?» Он говорит: «Ну давайте, идите». Это был такой Михаил Нисонович Эфрос, занятный дядька. У него в кабинете были портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Крепыша. Крепыш – это конь орловской породы. Говорю: «А что это у вас, Михаил Нисонович?» Он отвечает: «Это у меня все основоположники».

Он меня отправил в десятую конюшню. Я пришел в приемное отделение, и они мне дали лошадь по имени Лексикон. Такой средний был конек. Не очень быстрый, но... И я утром приходил, тренировал его, катался и участвовал в трех соревнованиях. Первый заезд был очень слабенький, и конь сам меня довез. Я не трогал его, он бежал себе и бежал. А второй раз это было зимой, по льду, и у меня была проскачка. Он должен бежать рысью. Но как только ты чуть-чуть ему даешь волю, он срывается в галоп. А галопировать нельзя. Меня сняли, так что я провалился. Настоящий триумф у меня был на весеннем открытии сезона. Это битком народу, и все играют, ставят деньги. И больше всего ставят на любителей. Потому что их нельзя подкупить. Это честный заезд. И я поехал. Помню, у меня был камзол зеленый, каска и рукава черные. Лексикон пришел четвертым или пятым. Ехали условные любители. Там были ребята, которые работали в журнале «Коневодство и конный спорт». Они там практически все время ошивались. Они мне моментально дали кличку Безрукий, потому что черные рукава. Когда я выезжал шагом на ипподром, там стояли Дима Этингов и знаменитый наездник Ратомский Виктор Эдуардович. И я его спросил, как мне ехать. Он спрашивает: «Это Лексикон?» Он всех лошадей знал. Я говорю: «Да». И он отвечает: «Он не любит толпы, выезжай в поля». В поля – это ближе к трибунам, не к центру. Там, когда с виража выходишь, лучше ехать. И я поехал и держался, мне было важно, чтобы он не проскакал, чтобы он держался в середине группы, ну, так, не очень отпуская фаворитов, которые сразу вырвались. И когда я уходил с виража, я почувствовал то, что они называют пейсом. Это ощущение слитности ездока и лошади.У меня было ощущение, что я его несу, а не он меня. Я ехал, как он сказал, мимо трибун. Был жуткий свист, я никогда не слышал, чтобы ипподром так шумел. Я выскочил и выиграл голову.

То есть голова коня была впереди?

Впереди других.

А можно выиграть все тело?

Корпус, да.А можно вообще уехать на два корпуса. Но фокус заключался в том, что все ставили на фаворитов, на меня ставили очень мало. Те, кто на меня поставил, получили 107 рублей на 1 рубль. В общем, я приехал, и они стоят, Этингов и Ратомский. Я еду медленно, чтобы услышать какие-то слова восхищения. Потому что я понимаю, что я действительно герой. А Ратомский на меня не смотрит, поворачивается к Диме и говорит: «Смотри, Дима, говно, а проехал как мастер».

Как вы думаете, почему Данелия и Иоселиани вам всегда давали роли каких-то мерзавцев в пиджаках?

Потому что вредители.

(Смеется.)

Ни разу в положительной роли не сняли. Все негодяев каких-то. Нет, один раз Данелия меня снял без пиджака. В фильме, где я сыграл доктора. Секунд тринадцать. Я произнес текст: «Крупозное воспаление легких». Все.

(Смеется.) Это в каком фильме?

«Орел и решка». В «Фортуне» – там побольше. Но там я был секретарем обкома, приятным человеком.А у Отара в «Шантрапе» я какой-то посольский прохиндей.

Кого вы хотели бы сыграть?

Никого. Мне какая разница? Сниматься у Данелии и Иоселиани, и еще выбирать роль? Это как-то вообще странновато.

Хорошо, Юрий, большое спасибо.

Вам спасибо. Посидели, поговорили про то про се.