Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

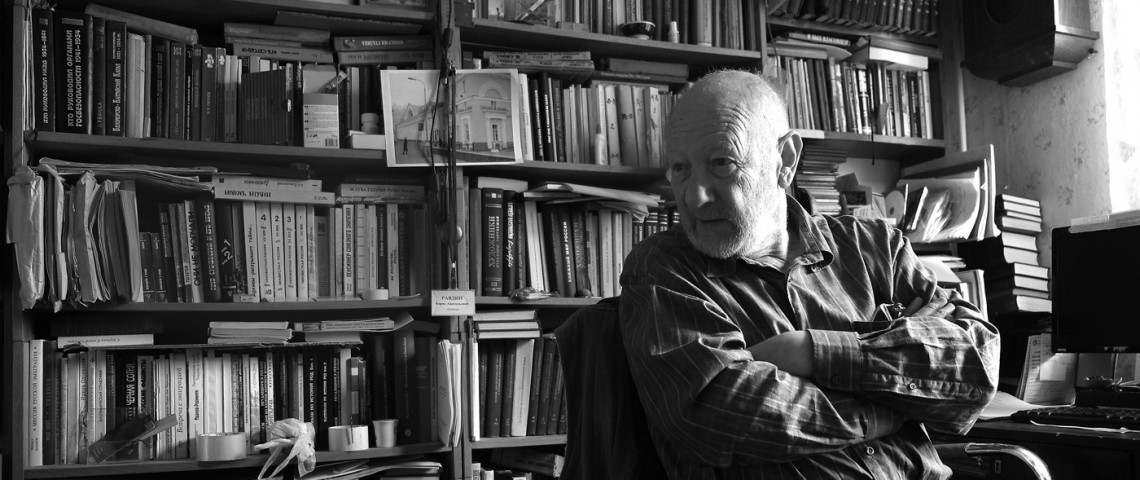

Борис Равдин – один из самых известных в мире рижан-гуманитариев. Он окончил историкофилологический факультет Латвийского университета, где занимался в Пушкинском кружке подруководством профессора Л. С. Сидякова. Это был своего рода интеллектуальный оазис, противостоявший идеологическому давлению советского вузовского образования. Участники его были близки – и лично, и по научным взглядам – к кафедре русской литературы Тартуского университета, созданной Юрием Михайловичем Лотманом. К ней тяготели самые передовые советские историки и литературоведы, оттуда вышли многие диссиденты и оппозиционные деятели тех лет.

Научные интересы Равдина лежат на пересечении истории литературы, истории культуры и истории общества. Они охватывают чрезвычайно широкий период – от пушкинской, декабристской эпохи до падения советского режима – и затрагивают очень разные темы, касающиеся отдельных человеческих судеб, прессы, общественных движений в истории Латвии и балтийского региона, в России – равно советской и эмигрантской, – и в Европе, и разных населяющих Латвию (русского, латышского, еврейского) народов. Первая большая работа Бориса Равдина – монография «Ленин в Горках –болезнь и смерть» – была посвящена фактически запретной тогда теме и явилась плодом многолетнего тщательного изучения огромного массива материалов, многие из которых находились за семью печатями в спецфондах библиотек. Работа была опубликована в 1986 г. во втором томе парижского исторического альманаха «Минувшее», ставшего основной площадкой «исторического самиздата», создававшегося в СССР с 70-х годов. Если бы не перестройка, автор монографии вряд ли избежал бы репрессий, которым подверглись другие участники этого движения.

Равдин начал работать в редакции рижского журнала «Даугава», когда, в период перестройки, он стал одним из самых интересных и влиятельных органов советской печати, по ценности и свежести публикуемых материалов и смелости высказывания соперничавшим с главными изданиями этого бурного периода.

После восстановления независимости Латвии Борис Равдин получил возможность вести углубленные архивные исследования в государственных и частных собраниях и в Латвии, и в других балтийских странах, в России и на Украине, в США, Англии, Белоруссии, Германии, Чехии и т.д. Он, без сомнения, является одним из лучших и наиболее авторитетных знатоков архивных источников по истории балтийских стран и русской эмиграции. Он преподавал и выступал с лекциями в США, Англии, Германии, Австрии, Эстонии, Литве, Польше, Финляндии, Японии.

О разносторонности и широте круга научных занятий Равдина свидетельствуют основные его труды, вышедшие после монографии о Ленине. Бóльшая их часть появилась в ученой серии кафедры славистики Стэнфордского университета. Совместно с Ю. И. Абызовым и Л. С. Флейшманом он подготовил тщательно прокомментированный пятитомник «Русская печать в Риге: из истории газеты “Сегодня” 1930-х годов». Это монументальное 5-томное издание ввело в науку огромный свод документов редакции замечательной рижской газеты и представило объемную картину жизни русской Риги в сравнении с другими центрами русского зарубежья. Вышедшее в 1997–1998 гг., оно полностью преобразило тогда совсем еще молодую науку о русской эмиграции, создав образец и установив стандарты для последующих аналогичных работ (наиболее близкая ей – недавно вышедшее 5-томное собрание редакционного архива лучшего журнала русской эмиграции «Современные записки»).

В той же стэнфордской серии вышла монография Равдина «На подмостках войны. Русская культурная жизнь Латвии времен нацистской оккупации (1941–1944)» (2005). Эта работа увидела свет в период, когда тема оккупации и «коллаборационизма» была неразработанной областью, не располагала надежной источниковедческой базой и оставалась в плену шаблонов и умолчаний советского времени. Насколько пионерским оказалось это издание, можно судить по тому, что оно совпало по времени с монографией Яниса Калнача «Жизнь изобразительного искусства в Латвии, оккупированной нацистской Германией: 1941–1945» и намного опередило и сильно повлияло на замечательную книгу Г. М. Пономаревой и Т. К. Шор «Русская печать и культура в Эстонии во время Второй мировой войны (1939–1945)» (Таллин, 2009). Совместно с Флейшманом Равдин выпустил двухтомный «Балтийско-русский сборник», первый том которого был основан на докладах, прочитанных на устроенной ими в Риге в 2001 г. большой международной конференции, а второй состоял из неизвестных материалов о русском меньшинстве в межвоенных Латвии и Литве, хранящихся в архиве Гуверовского института в Стэнфорде. Борис Равдин написал также поновым, прежде не известным документам биографию знаменитого рижского прорицателя Эйжена Финка, вышедшую уже несколькими изданиями.

Главные работы Равдина последнего времени посвящены истории русской прессы, выходившей на оккупированных Рейхом территориях в период Второй мировой войны – не только на территории нынешней Латвии, но и в других странах Восточной и Западной Европы. Он составил подробный список газет, журналов, брошюр, словарей и всякого рода иных печатных изданий, выпущенных тогда, опубликовал ряд статей, устанавливающих и обосновывающих авторство различных публикаций, помещенных там под псевдонимом или анонимно. Эта гигантская, кропотливая работа, раскрывающая совершенно новую область научного знания, пока доступна лишь в международной научной периодике.

В 2012 г. в Стэнфорде вышел двухтомный международный сборник научных трудов «Avoti1: Труды по балто-российским отношениям и русской литературе. В честь 70-летия Бориса Равдина», который совместно организовали коллеги из Таллинского и Стэнфордского университетов и в числе авторов которого, в частности, латвийские историки Айвар Странга, Эрик Екабсонс и Том Кикутс.

К. З.

Вы довольно основательно занимались последним периодом жизни Ленина. Что вы думаете о фильме Сокурова «Телец», посвященном Ленину?

Вообще-то власть и носитель власти – вещи разные, отождествлять их, как это делает режиссер, конечно, допустимо, но только с целью демонстрации своего отношения к власти, к ееносителям. Что и позволил себе Сокуров в своем фильме, сделал это замечательно, прибегнув к гротеску, в том числе к цветовому, оптическому (старческие пигменты на лице Ленина и глубокие рытвины от оспин на лице Сталина). В финале режиссер предоставил своему герою возможность побыть в одиночестве, наедине с «вечной природой», где собеседниками его выступают то небо с просветами в тучах, то звонкое-презвонкое щелканье соловья на разные коленца, то ветер и шелест листьев, то мычание коровы в предрассветном тумане – отзыв на знаменитый истошный ленинский крик от лета 1923 года, преображенный режиссером во что-то типа призывного рева оленя-марала. Конечно, все это можно рассматривать как традиционный, пусть и чуть завуалированный финал в стиле «вот и птички полетели», «вот и дорога уходит за горизонт». Тем более что для усиления финального эффекта на лицо героя дважды наведена радостная улыбка почти как у Джульетты Мазины в фильме «Дорога». Или это улыбка человека, которому наконец-то что-то открылось на пороге перехода из одного измерения в другое. Или улыбка – это радость избавления от страданий и унижений, в том числе и от унижений, устроенных ему режиссером…

Вам кажется, что фильм Сокурова по смыслу и чувству близок к тому, что происходило?

Да, близок к представлениям сценариста и режиссера о том, как складывается, как должно складываться пространство вокруг персонажа, лишенного атрибутов власти, еще недавно настолько зримых, что герой по-прежнему обоняет, осязает, зрит их цвет, фактуру и запах. Что там в сравнении жалкая фантомная боль в память об ампутированной конечности! Ампутирована власть! Но, с другой стороны, его ждет нечто более величественное, чем власть. Его ждет смерть.

Авторам фильма, чтобы утвердиться в своем представлении о герое, отставленном историей, пришлось несколько переосмыслить реальную картину Горок, где больной Ленин вынужденно провел много времени в конце своих дней, где в беспомощном состоянии сумел в значительной степени навязать свою волю врачам, охране, родным, держал в болезненном напряжении политбюро – своих товарищей по партии. Во всяком случае, в своей работе, посвященной Ленину2, я пытался показать, насколько успешно он сопротивлялся давлению болезни и ближайшего окружения, насколько целеустремленно он пытался обогнать естественную кончину, прося яду.

Мне показалась странной фигура Сталина.

По-моему, Сталин стоит там более или менее вровень с основными персонажами, чьи функции довольно жестко заданы режиссером.

В регулярное общение герою автор фильма выдал врача, сестру, жену, начальника охраны и его многочисленных видимок-невидимок; в усадьбе двое новеньких – молодой охранник Федор и не то из обслуживающего персонала, не то из сестер милосердия некая Шура, введенная в сценарий, чтобы, жалеючи болящего (от имени народа, что ли?), произнести над ним фразу «никто вас здесь не любит…». По ходу развития сюжета именно Шура где-то за кадром уже хохочет в играх со своим ухажером. Роль большей части персонажей из ленинского окружения (пожалуй, за исключением Крупской) в том, чтобы так или иначе выразить в отношении к отставному вождю жалость, пренебрежение, бесцеремонность, фамильярность, запанибратство, поучать его,назидать, показать и ему, и зрителю, что ничто в нем не напоминает преобразователя мира, разве что его безыскусный интерес к истории казней и пыток. Режиссер время от времени ставит больного вождя в унизительную ситуацию: то представляет его голым с уж больно тощим задом; туда же – в унижение – публичная стрижка ногтей на ногах, храпспящего; симуляция охоты и косьбы. Однако напомню: в реальности обитатель Горок стеснялся любых проявлений физиологии, именно по этой причине он изгнал медсестер из своего окружения; из записок санитаров известно, что когда в туалете сняли крючок, запирающий дверь изнутри, больной снял с брюк ремень и накинул его на ручку двери. К демонстративному унижению – сцена, в которой Крупская на глазах зрителей занимается извлечением козявки из носа своего во всех отношениях суженого.

И неусыпный, вездесущий (при мытьеподмывании своего подопечного топчется в той же ванне) начальник охраны, он же, для полноты функций, цензор (читает, рвет – и в печку, в печку письма вождю) – Петр Петрович Пакалн, латыш, почему-то сбивающийся на эстонский акцент. От негоже достается и нерасторопной Крупской. Впрочем, ей от всех достается, в том числе от мужа и соратника по партии, устало встречающего жену не по имени, а ее давней партийной кличкой Минога. Она ему надоела своей заботой, а еще пуще надоела ему бесцеремонная, назойливая сестра. И у той, и у другой или рвутся чулки на бедрах, или их приходится поправлять, подтягивать.

Казалось бы, апофеоз процедуры унижения больного – появление в Горках Сталина в знаменитом белом френче и длиннополой шинели с незнакомыми для тех лет широкими лацканами, несколько напоминающей плащ героя из предыдущего фильма Сокурова о носителях власти, «Молох». Лают за окном собаки, чуют чужого, что ли? Гаммы за стеной, хмыканье Сталина из воспоминаний Бонч-Бруевича о появлении Сталина в Горках 21 января 1924 года, в день смерти Ленина. Режиссер вводит «эпизод на просцениуме»: наследник Ленина под фразу «что-то ты бледная…» небрежно прикладывается пальцами к щечке Крупской – жены своего вождя и учителя.

Терраса с балясинами из известной фотографии 1922 года «Сталин навещает Ленина в Горках». Вот Сталин растопыривает руки, идет на полусогнутых и под приговорку «Где вы там?» делает вид, что ну никак не может найти якобы спрятавшегося Ленина.

Сталин хочет видеть в затворнике Горок (ни телефона, ни газет, ни писем, ни посетителей) фигуру, уже не способную работать для партии, нечто впавшее в детство, и соответственно готов вести себя с этим ничто. Но не тут-то было! Взамен игры в прятки разыгрывается игра в кошки-мышки, причем роль кошки режиссер преимущественно отдает Ленину. «Живой политический труп» то подмигивает Сталину, то заговорщицки улыбается ему, то посмеивается, то задает какие-то провокационные вопросы, а Сталину остается только обнимать и приобнимать его, ласково касаться, пока обнимаемый, касаемый резко нескажет: «Руки!» – что, впрочем, не финал рукоположений. И не понятно, кто из них произносит фразу: «Что за игра?»

Завершается эта громкоговорящая сцена читаемым взрывом Сталина, который вдруг с криком «Да пошел!» или «Да пошел…» хватает неоднократно демонстрируемый на столике со скатертью камушек и резко кидает его во что-то, в кого-то, почему-то отзывающегося жестяным звуком. Потом Сталин встает и под фразу-эхо «Пошел я…» делает несколько шагов по террасе и сапогом растирает, видимо, в пыль объект своего недавнего камнеметания.

Не менее замечательна позднейшая сцена, где Ленин никак не может вспомнить, что это за гость у него был, но режиссер-то знает, что гость этот – нет, не приближение смерти с косой, а двойник Ленина, его наследник.

В плане выражения Сталин целиком подчинен режиссерскому замыслу, но для зрителя тех лет, отчасти даже для нынешних он в этом фильме какой-то неузнаваемый, разве что походка, разве что фонетика. Мы привыкли видеть Сталина или в величии, или в злодействе, или в карикатуре. Сокурову такой унифицированный Сталин не нужен был, не годился. Ему нужна была функция от Сталина, а не сам Сталин.

Наверное, это объясняется потребностью более корректно рассматривать рассказы и свои представления о Сталине, проводить какую-то ревизию поотношению к нему. Ведь на самом деле очень мало людей этим интересуются.

Помните, у Мандельштама в стихотворении 1931 года про угощение, которым шестипалая Неправда потчует бредущего с зажженной лучиной в руках (то есть из породы ищущих) путника:

А она из ребячьих пупков

Подает мне горячий отвар.

Так вот, в буквальном, физическом смысле: питался ли Сталин отваромиз ребячьих пупков? В буквальном смысле – все же нет. Но что-то похожее в духовно-питательном отношении он скармливал своему многомиллионному окружению, что для ХХ века, пожалуй, было уже неким анахронизмом. Его недоверие, презрение к человеку было феноменально действенным. А история то и дело шла навстречу укладу его личности, его представлениям о стране и мире, о революционном брожении и движении. Я думаю, он был бы удовлетворен сегодняшним вниманием к его фигуре в России, это подтвердило бы его давнее представление о человеке.

Но вообще-то аудитории, как правило, ведь нет дела до реального Сталина или до любого другого исторического персонажа. Вместо ветров истории есть прокрустово ложе истории, под которое принято подгонять ту или иную фигуру. Реальная история – это вещь в себе. Да ее в чистом виде, собственно говоря, и нет. На замену или подмену истории есть эрзац-история, публицистика, амплитуда пропаганды,величественная постройка мифологии. Историк – это Кассандра, повернутая в прошлое. А Кассандре не будут, не должны верить, вещай она хоть о будущем, хоть о прошлом. Что такое история в сравнении с мифом, с таинствами и откровениями мифа?! Не более чем любопытство.

Без истории можно жить и прожить запросто, припеваючи, а без мифологии – ни семья, ни род, ни страна, ни община и т.д. – ни тпру ни ну. Как же без очевидных всем опорных точек? А история – для любителей переливать из пустого в порожнее. Это такая изящность, эфемерная бабочка, не более того. Порхает себе и порхает – вот она есть, а вот ее уже нет. Простите, говорю вещи известные, банальные.

Вдогонку попрошу вас обратить внимание на фотографа из «Тельца», который без разрешения охраны снимает, изо всех сил пытается снять в усадьбе то, что ему снимать не положено, не разрешено. Фотограф – это, конечно, если не сам Сокуров, то его однояйцовый близнец, воюющий за право на видение и демонстрацию складывающихся перед его умственным и зрительным взором картинок.

Вы начали заниматься Лениным в 80-е годы, в эпоху кондового брежневизма, когда конец и близко еще не маячил.

Почему я стал заниматься Лениным, его последними годами? Не помню, то ли я сам пришел к Ленину, то ли Михаил Яковлевич Гефтер подсказал предмет. Впрочем, припоминаю, что меня познакомили с Гефтером отчасти потому, что какие-то наметки по Ленину у меня уже к этому времени были. Гефтер любое историческое событие рассматривал с принципиальных положений, в рамках каких-то своих общих воззрений, у него былашкола, а у меня ее нет, отчетливых воззрений вроде бы тоже нет. Во всяком случае, для меня теоретические, принципиальные, слепящие постулаты – дело второстепенное. Для меня важна материальная часть события, фотографическая: случай, эпизод, столкновение, технология события, как сделано событие и так далее. Меня интересуют маленькие сюжеты, которые, если ты нашел правильное освещение, нужную точку обзора, сами разворачиваются, расцветают во всей своей красе, только успевай подглядывать. А последний год-полтора жизни Ленина отзывается во многих других эпизодах его прежней жизни (и не только его), лампочки начинают мигать-перемигиваться и на других лабораторных стендах. Видимо, отчасти оттуда и пошло мое внимание к этому персонажу. Не исключено, что к Ленину я пришел, как-то отталкиваясь и от Чехова – скажем, от его «Скрипки Ротшильда», геройкоторой в свой последний миг, уже почти бездыханный и обездвиженный, все же успевает вскочить в пробегающий мимо полупустой товарняк.

Куда же вы сейчас хотите успеть вскочить, занимаясь русскими коллаборационистами?

Если говорить точнее, я занимаюсь не столько коллаборационистами, сколько коллаборационистскими изданиями эпохи Второй мировой войны. Вот я напечатал библиографию русских православных изданий, выходивших на оккупированных немцами территориях и в самой Германии, – неожиданно набралось под двести единиц. Нашлось более восьмисот изданных немцами или при помощи немцев разных книжек, брошюр, учебников на русском языке, двуязычных словарей. Сейчас я вожусь со списком периодических изданий за тот же оккупационный период – набралось уже более четырехсот названий разных газет и журналов. Войска противника можно забрасывать листовками из специальных снарядов,но военнопленным, остарбайтерам,мирному населению, будьте добры, дайте свою печать, дайте им литературу, справочники, словари. Справочники для русских рабочих, обслуживавших железную дорогу, шахтерское дело, сельское и домашнее хозяйство, множество двуязычных словарей разного рода – от примитивных до капитальных – какой-то расцвет прикладной лексикографии. Хочешь нехочешь, а общаться с населением оккупированных территорий необходимо.

Показательно еще, что те тенденции, которые существовали в русском историческом или политическом дискурсе, какими-то отголосками сохранились и в поднемецких газетах. Были издания, статьи, так или иначе ориентировавшиеся на либерализм, социализм, на национал-социализм, пробивался монархизм – многие направления были представлены, пусть и в уродливом, искаженном внешними обстоятельствами виде. В одних газетах возносили, скажем, Чернышевского или Маяковского, в других при этих именах осеняли себя крестным знамением.

И что это доказывает?

Это говорит о том, что с корнем ничего невозможно вырвать, что по меньшей мере фактография прорастет, прорастет через препоны, рогатки, шлагбаумы, цензуру и разнообразные виселицы.

В русской коллаборационистской печати я встретил стихи, посвященные величию Петербурга-Петрограда, написанные в годы войны, но, конечно, не в пиковой ситуации первого этапа блокады города. Трудно мне было представить такие стихи на этих страницах. Не то что уж больно они мне понравились, но они разрушили мое изначальное представление о поднемецкой печати. Такую же источниковедческую радость мне доставили стихи Самуила Маршака в коллаборационистской печати, пусть и без подписи.

Но когда здесь восстановилась советская власть, коллаборационисты же все должны были быть арестованы за содействие нацистам.

Вы знаете, очередное столкновениежелания и возможностей. Коллаборационистов набралось так много, что всех их изъять из обращения былоневозможно: а работать кто будет, восстанавливать-то будет кто? Восстанавливать через лагерную систему? Дорого и сложно. Вот по пропагандистам, журналистам, щелкоперам этим, конечно, надо пройтись. Но если, например, говорить о театральных работниках, то, как правило, брали только «генералов» от этого ведомства, народных и заслуженных, орденоносцев: певца Николая Печковского, танцовщика Мариинского театра Дудко, знаменитого режиссера Сергея Радлова, который впоследствии, отбыв лагерный срок, получил возможность работать в Даугавпилcе, где поставил знаменитого «Гамлета», а потом в Риге. Взяли Освальда Глазниекса из Вахтанговского театра, одного из основателей латышского театра в Москве – «Скатуве» (во время войны он оказался в Латвии). А рядовых актеров почти не трогали. Сегодня они поют «Калинку» или «Тудалинь, тагадинь» в немецкой части, а завтра ее же исполняют для советских солдат. Даже сценический прикид менять не нужно.

Например, в Риге до войны издавалась знаменитая газета «Сегодня» – как говорил Улманис в какой-то юбилей газеты, «наш экспортный товар». Одним из редакторов этой газеты был Михаил Мильруд. 14 июня 1941 года, в деньмассовой депортации, Михаила Мильруда арестовали, в лагере он умер. А его сын, Алексей, тоже журналист, владевший многими языками, остался здесь. А русскую печать в Риге, да и латышскую тоже, немцы предпочитали доверять выходцам из Латгалии. Не то А. Клишанс, не то А. Анцанс как-то находят Мильруда-младшего и предлагают ему наладить новую большую русскую газету «За Родину»; нет-нет, писать ничего не надо, только помоги поставить газету – ну, там, макет, колонки, рубрики, ну ты понимаешь, чисто техническая работа. На что Мильруд-младший говорит, что, во-первых, он наполовину еврей, а во-вторых, уже работает в химической лаборатории, занят. Через пару дней он получает повестку: в качестве переводчика должен явиться на призывной пункт, направляется в Белоруссию. Тут опять не то Клишанс, не то Анцанс: «Ну что, идешь, Алеша? Тебя, говорят, призывают?» «Я, – отвечает Мильруд, – должен подумать». – «Ну давай, думай!» Подумал Мильруд, подумал и сказал: «Ладно, хрен с вами!» Пошел ставить газету (из маркетинговых соображений делали вид, что она издается в Пскове). А по всем нашим представлениям, не мог он на территории, оккупированной национал-социалистической Германией, работатьв пропагандистской инстанции – нонсенс! Мне нравятся такие исключения. Ими интересно заниматься. Выжить не должен был, а тут – газета…

Да! А Мильруд отошел вместе с немцами на Запад, оказался в Берлине, был направлен во власовскую печать (там тоже была своя «За Родину», созданная в конце 1944 г.), от имени которой ходил на брифинги в Министерство иностранных дел. Потом под фамилией капитан Томпсон (Томсон?) работал с американцами, стал одним из организаторов послевоенного культурного движения в среде ди-пи3, в эмиграции.

По-моему, поразительное явление – это поколение, в котором с латышской стороны были Улдис Берзиньш и Янис Рокпелнис, а с русской – Роман Тименчик, Александр Генис, Петр Вайль. Вы как-то сумели найти друг друга. Сейчас такое впечатление, что для молодых людей эта возможность встречи вообще ничего не значит. Мне кажется, что для такой маленькой страны, как Латвия, странно, что люди не находят друг друга. У вас нет такого ощущения?

Есть такое ощущение. Дело в том, что Латвия – это какой-то лабораторный объект.

В каком смысле?

Тут процессы, которые существуют в мире, на небольшом пространстве, на небольшом отрезке времени зачастую очень ярко проявляются. Особенно в XX веке, когда расовое, национальное стало не по чину требовать себе преференций, бонусов. И я думаю, если проследить историю Латвии и перенести ее на историю XX века, это будет просто замечательный образец того, как все процессы, происходившие в мире, здесь так ли, сяк ли отражены, пусть в латентном виде. Размежевание сегодня ощущается резче, чем прежде, несмотря на гигантское перемещение трудовых и туристических потоков, что, казалось бы, должно было способствовать уменьшению ксенофобского напряжения, ан нет.

Если же говорить о сближении рижских шестидесятников, представлявших разные этнические пласты, то можно отметить несколько точек соприкосновения. Начать можно с любой точки, например – гастрономической.

Что это означает?

Это означает замену пива и водки на кофе и сухое вино. Кофе и сухое вино как некое причастие, почти таинство. Или даже «Токаи», потяжелее, с ленточками флага Венгрии.

Но сухое вино условное. Все-таки, по-моему, пили...

Нет-нет, сухое вино – вещь вполне реальная: болгарское, румынское, венгерское, «Столовое сухое», за, если не ошибаюсь, 87 коп. за пол-литровую бутылку бледного стекла. Конечно, ты мог пить водку и пиво, но это твое личное дело. А общественное – кофе (желательно – двойной) и сухое вино. В Риге в 1960-е годы было несколько кафе, достойных памяти.

Вы имеете в виду кафе Kaza?

Да, в первую очередь. Это были даже не столько кафе, сколько молодежные клубы-кафе с той или иной национальной доминантой посетителей. Но можно было не ходить ни в Каza, ни в «Дубль», но ощущать некое единство с завсегдатаями этих и типологически близких кафе.

Это, наверное, планетарий – «Божье ухо»?

Да, кафе в планетарии, под который в рамках борьбы Хрущева с религией пустили Христорождественский собор, в обиходе называлось «Божье ухо» или «У Христа за пазухой».

Был еще знаменитый «Шкаф», Skapis – в гостинице «Рига», но там, насколько я знаю, пили коктейли, коньяк. Говорят, с учетом посетителей-иностранцев там был даже виски. Одно время туда без галстука не пускали.

Потом – музыка. Что за ритуал без музыкального сопровождения? Свинг, бибоп, кул. Апостолы джаза – Дейв Брубек, Чарли Паркер, Джин Крупа… И рижские лабухи: Сева Королев (жаль, что он так рано уехал в Ленинград, где создал знаменитый «Ленинградский диксиленд»), Раймонд Раубишко, вечно улыбающийся Зига Резевский.

Кроме кафе, еще одно место для радений – курилка Государственной библиотеки им. Вилиса Лациса. Одно плохо – курилка находилась при мужском туалете, то есть девушкам туда хода не было. То ли дело Публичная библиотека в Ленинграде или Библиотека Ленина в Москве – общая курилка, оттуда можно было не выходить часами.

Конечно, надо еще учесть кино, прически, прочие ритуальные объекты поклонения: дунгры, техасы, «корочки на микропорочке», вечерний Бродвей – фланирование или стояние (почти молитвенное) на перекрестках, или, например, у «Сплендид Паласа», или «Подковы» в Верманском (Кировском) парке.

А где фланировали?

Рижский Бродвей – тут мнения расходятся, но чаще говорят, что от Матиса (тогда Революцияс) до часов Laima. И кусок от Тербатас (Стучки) по Элизабетес (Кирова), почти до Базницас (Вейденбаума), до кафе с картиной под Айвазовского или копией Айвазовского. Такой подиум для демонстрации того-сего.

И конечно, проникновение польских, чешских и гэдээровских журналов, изданий ЮНЕСКО, некоторых газет, самиздат… Я как-то занимался самиздатом, в том числе латышским, говорил с обладателями, смотрел фонды Музея оккупации, Военного музея, отдела редких книг и рукописей в Национальной библиотеке, видел какие-то судебно-следственные дела с изъятым самиздатом. Насколько могу понять, все читали русский самиздат. Латышский самиздат – явление довольно редкое, считанное. Зато много латышского тамиздата, довоенной литературы из так называемого списка «устаревших».

Времени для этнических переживаний оставалось немного. Конечно, сохранялось что-то для сугубо внутреннего употребления. Например, фильм «Серенада солнечной долины» вся публика видела не один раз. А вот фильм «Звуки музыки» русскоеврейская прослойка смотрела один-два раза, а латышский контингент ходил на этот фильм многократно. Знаете почему? В этом фильме можно было увидеть латышский флаг – ну, не совсем латышский, там был австрийский флаг, но по расцветке онпрямо латышский, только шириной полос отличается. Там еще борьба двух флагов заканчивается победой красно-бело-красного.

Вы говорите, очевидно, о 60-х и 70-х. Я появился в Риге в середине 70-х, и для меня единственной точкой соприкосновения с людьми другой национальности были книжные толкучки в лесу.

Думаю, можно еще какие-то приметы эпохи обозначить. И даже не важно, было ли конкретное столкновение, соприкосновение. Как говорил на следствии в 1826 году по делу декабристов Пестель, «дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать». Дух преобразований, дух времени – это и была объединяющая среда.

Но не антисоветская?

Нет, это, скорее, была потребность во второй культуре. И эта вторая культура была и домашняя, и уличная, и кофейная, и киношная, и одежная, и причесочная, и литературная – все вместе. Своя церковь (и не катакомбная!), которая требует доказательств принадлежности к ней на всех уровнях. Можно иначе: карнавал, маскарад, потешный полк… Я бы сказал, что это был довольно уникальный случай. Конечно, был общий враг, стилистический противник. Как ни крути, нельзя было забыть, что он существует. Тем более что он дал слабину и позволил себе XX съезд КПСС.

Вот я недавно смотрел 20-томное дело А. Ладыженского и Ф. Коровина. Это было главное дело по Рижскому самиздату, 1974 год. Ладыженский довольно долго работал в университете, в Вычислительном центре. И там, и не только там, было опрошено огромное количество людей по этому делу. 10 томов – это изъятый самиздат, 10 томов – протоколы допросов и разные судебно-следственные материалы. По этим допросам видно, как широко распространялся в окружении Ладыженского-Коровина самиздат, имена и фамилии читателей – на любой вкус. И что еще важно, этот круг Ладыженского ощущал себя в некоторой степени элитой, создателем новой технологической эры, компьютеризации не только всей страны, но и всего мира! А вокруг них – набор людей из разных пластов и культур. Все это в основном был тот круг, который Солженицын презрительно назвал-обозвал «образованщиной», потому что для этих людей образовательное, научное, художественное было важнее национального, кровного, почвеннического.

Почти как в системе лагерных отношений, отношений среди «политических». Конечно, троцкисты в лагере – это один круг, меньшевики – другой, «лесные братья» – одно, бендеровцы – другое. Но когда нужно было оказать моральное сопротивление по вертикали, лагерному начальству, они могли и объединиться; возможен был кратковременный союз и по другим причинам. Та же готовность к объединению сохранилась и в другую, позднюю эпоху. Например, как-то приехал в Ригу из Петербурга некто М., бывший лагерник. Я его спрашиваю, где он ночевать будет. Он отвечает, что у Л. Я говорю, что, мол, про Л. ходят такие-то и такие-то слухи. А М. мне отвечает, что он знает, но сейчас это не так уж важно. Надо понимать, что общелагерная судьба соединяет надолго.

А фронтовая?

Фронтовая, как ни странно, в меньшей степени. Например, в советских латышских стрелковых формированиях 1941–1944 годов собственно латышский контингент колебался от половины до трети. Набирали туда не только по этническому признаку, но и по глубоко территориальному – «даешь выходцев из Латвии!». В еврейской среде еще недавно существовало представление, что в 201-йЛатышской дивизии служили едва лине одни евреи. Действительно, на первых порах эта этническая группа была довольно большой – более 15 процентов. Говорят, даже политзанятия иногда приходилось вести на идише. Число латышей в этой дивизии катастрофически уменьшалось, что в конце концов привело к смене названия: из Латышской она стала именоваться Латвийской – впрочем, за пределами Латвии эти определения довольно часто считаются синонимичными. Позднее при создании других аналогичных соединений (308-й, 43-й дивизии, 130-го корпуса) слово«латышская» вернули на прежнее место. Пять лет тому назад издали по-русски и по-латышски «Книгу памяти, 1941–1945. 130-му Латышскому стрелковому корпусу посвящается»(Piemiņas grāmata, 1941–1945). На первый беглый взгляд в списках погибших находим почти сплошь славянскую группу имен.

Полагаю, укомплектовать подлинно национальное формирование было невозможно не только по причине сложности набора соответствующей живой силы (вспомним хотя бы карательную «латышскую операцию» 1937–1938 годов, июньскую депортацию 1941 года), но и из опасений, как бы чего не вышло. Вот создали в Первую мировую латышские стрелковые полки,памятуя о том, как значительная частьлатышской интеллигенции приветствовала вынужденную антинемецкую политику Александра III в Лифляндиии Курляндии, как латышский крестьянин жег немецкие поместья в революцию в 1905–1907 годах, а что в итогеполучилось? Латышские стрелки превратились в латышских красных стрелков и стали опорой новой власти…

К нам в дом приходили сослуживцы отца. Насколько помню, состав этих сослуживцев был моноэтническим, более того – монопрофессиональным, портной на портном. Разве что иногда заходил человек по фамилии, если не ошибаюсь, Кодолс – он занимался перетягиванием провалившихся диванов, но не убежден, что отец был знаком с ним именно по армейской службе.

Для каких-то профессий есть нечто более важное, чем война. Мой отец в полку был командиром отделенияпортных. Как-то раз его послали в дивизию получить сукно не то на мундиры, не то на шинели – для 32 офицеров. Возможно, эта история совпала с введением в Красной армии новой формы во второй половине 1942 – начале 1943 года. Приехал он на полковой лошади в хозчасть дивизии, получил несколько больших рулонов (штук) сукна. Еще в полку он снял со всех офицеров мерку. Собирался он в дивизии не то чтобы раскроить, а просто поделить эти рулоны на отрезы – 32 отреза. На обратном пути попросился подсесть к нему на телегу какой-то солдатик. «Ну садись», – говорит. Солдатик на каком-то перекрестке слез, а когда мой отец доехал до своей части, оказалось, что одного свертка нету. Туда, сюда – нету. Пошел к командиру полка – кажется, Пиесис была его фамилия – вот, мол, какое дело. А Пиесис ему говорит, чтоб он не переживал, что никто его ни в чем обвинять не будет и вообще через день-другой начнется какая-нибудь заварушка и кого-нибудь из офицеров убьют. Отец рассказывал мне, что он тогда подумал: «Хм, а если не убьют?» Взял он лошадь, поехал на перекресток, где сошел тот солдатик, нашел этого несчастного, забрал сверток и радостный вернулся назад. «И что ты думаешь, – с какой-то странной интонацией вспоминал отец, – через какое-то время была-таки заварушка, но никого из офицеров не убило. Так, несколько раненых. И всем досталось по новому обмундированию!»

Не могу удержаться еще от одного эпизода на заданную тему, тоже из портновской жизни. Знаю людей, которые до войны жили в Риге, на окраине. Была у них дочь-школьница, 2-й или 3-й класс. Кончился 1940/41 учебный год. Тут выяснилось, что из прошлогоднего платья дочь уже выросла. Пошли к портнихе, заказали новое. Началась война, все они вместе с дочерью эвакуировались. Вернулись через три года, пошли к портнихе. А та им говорит: «Где же вы столько времени были, платье давно готово».

В истории Латвии на протяжении многих столетий протягивается ветвь так называемых «национальных меньшинств». Включая староверов и всех кого угодно. Вы же тоже являетесь одним из здешних...

Я стараюсь лишить себя возраста, пола и этноса – по крайней мере, минимизировать тот вред, который личные особенности наносят исследованию предмета. Будь моя воля, я бы брал в историки подкидышей, не ведающих ни роду ни племени. Смена пола, боюсь, ни к чему не приведет, вряд ли из трансвеститов можно будет получить беспристрастный глаз, они слишком заняты самими собой.

Поговорим о конце 60-х – начале 70-х. К тому времени сюда подъехали другие люди и по другим причинам. И есть ощущение, что местные исконные русские живут своей жизнью, а эти, которые приехали, образовали новую группу, которая тоже ни с кем не соприкасалась.

Помните, Мария Васильевна Розанова сказала, что эмиграция – это капля крови нации, взятая на анализ. Но на самом деле мы должны учитывать еще ту лабораторию, внутри которой этот анализ берут. Если говорить о русской среде, то ведь русское население здесь относительно активно представлено с конца XVII века. Это старообрядцы. В латышской литературе старообрядец – достойный во всех отношениях персонаж. Не только в смысле приструнить православных, но даже в укоризну «таутиешием» (соплеменникам – латыш.). Последнее отчасти напоминает внимание Тацита к варварам, которыми он пытался усовестить римлян.

Нужно еще учесть, как вообще возникла новая часть Риги. Она выросла на хлебе и лесе, на транспортной развязке, морской и железнодорожной. Когда при Бисмарке чудесным образом вдруг соткалась Германия, Александру III пришлось обратить внимание на особенности Лифляндии, Курляндии, Эстляндии, и сюда потоком пошло новое население, которое впоследствии стало самоименоваться «коренные рижане» или «коренные русские».

Теперь возьмем послевоенную категорию пришлого населения, у которых нет в Латвии исторических корней за пределами 50–70 лет. Таким был Юрий Абызов, чьи работы о русских в Латвии «коренные рижане» не слишком признавали: он, мол, из понаехавших, куда ему понять нашу жизнь. Аналогичная ситуация, насколько я знаю, в Израиле, где существуют очевидные барьеры между новыми и старыми иммигрантами.

Наблюдаете ли вы различия среди русскоговорящего населения, давно живущего на этой территории? Ведь староверы наверняка будут подчеркивать несколько столетий своей истории, связанной с этой территорией. А кто-то будет ссылаться на историю России как на свою собственную.

Отчасти я уже пытался поразмыслить над этим вопросом чуть ранее. Для учащихся русских школ каждыйгод устраивается конкурс работ по теме «Моя родословная», «Моя семья». Они скапливаются в Латвийском обществе русской культуры. Я посмотрел какую-то часть этих работ и в очередной раз увидел, насколько в национальном и конфессиональном отношениях смешаны здесь семьи, что довольно часто затушевывается в семьях, отчасти даже как-то скрывается.

Но разве они в упомянутых вами сочинениях не связывают себя с этой землей?

Помнится, была такая анкета, обращенная к русскому населению:

– Собираетесь ли вы уезжать из Латвии?

– Да, собираюсь.

– Собираетесь ли вы изучать латышский язык?

– Да, собираюсь.

Странновато, но вполне объяснимо.

(Смеется.)

Сегодня, по моим и не только моим наблюдениям, этнические группировки склонны к размежеванию, к сепарации, к послойному отделению друг от друга. Считается, что малая нация имеет право на такую форму самозащиты, самосохранения. Но на этих путях она встречается с оскорбленными чувствами иноверцев. Начинается обратная реакция, и это бесконечный процесс, какая-то многоножка, довольно уродливое, но природное явление. Даже близкие когда-то люди вынуждены в своих разговорах, оценках замыкаться на ограниченном круге тем и реакций. Начинается глубинное и бессознательное погружение в род. Я бы даже сказал, что тут мы наблюдаем какое-то пеленание по старому образцу, по рукам и ногам. Надолго ли такая форма самосохранения рода, трудно сказать. Ясно лишь, что для историка уход в род грозит дисквалификацией. Зато в обмен – гамма чувств, богатых и ярких. Но, как сказал бы Гефтер, может быть, все это нужно лишь для того, чтобы затем опять войти в этап диффузного соприкосновения.

Вы же знаете это знаменитое стихотворение:

Krievs mans mīļais gadījies,

Traktorā viņš brauc;

Dzimis pašā Maskavā,

Koļa viņu sauc.4

(Смеется.) Вспоминается известный анекдот, переложенный на местный колорит. Спрашивают Ивара:

– Почему ты не женишься? Вот Майя, замечательная девушка.

– Нет, – говорит. – Мне не нравится.

– Ну а Аустра? Тоже замечательная девушка.

– Нет, не нравится.

– Так кто же тебе нравится?

– Мне нравится Коля.

– Коля? Русский?!

(Cмеются.)

Тут есть еще одна интересная история. Был в Риге до войны такой художник Климов, из исторических немцев, потомок петербургских архитекторов и каретных дел мастеров. Давно поменял национальную ориентацию, стал сугубо русским человеком, тем более что связи, и культурные и семейные, были у него русские.

В начале 20-х годов он поступил в Академию художеств, подписывал свои картины латиницей – E. Klimovs. Был он по своему художественному видению в той или иной степени модернист, но все свои работы начального этапа, выполненные в этом ключе, уничтожил в национальном порыве. Они сохранились только на нескольких ранних фотографиях в виде задника. Мол, модернистская живопись не имеет никакого отношения к русской культуре, к русскому национальному сознанию. Стал подписываться: Е. Климов. Ушел из модернизма в традиционную графику, в пейзаж, городской и сельский, но, как правило, с непременным присутствием какой-нибудь заметной или незаметной церковки, купола. В этом, надо понимать, он видел выражение национального, сузил тематическую палитру до общепринятых символов.

И еще боролся с влиянием известного художника академика БогдановаБельского, после революции поселившегося в Риге. С точки зрения Климова, Богданов-Бельский отошел от своего национального предназначения, рисовал русских мальчиков в импрессионистической манере, подражал Ренуару. Климов поддерживал диевтурибу (реконструкцию латышского язычества) и ее идеолога Брастиньша, предлагал увидеть в диевтурибе путь к национальному возрождению (типа Ивана Ильина, который видел в фашизме и национал-социализме здоровые начала, находил в них образец сохранения национального духа, готовность к жертвенному служению и т.д.). Параллельно Климов занимался реставрацией икон, но, как я понимаю, не столько ради их реставрации или заработка, сколько из тоски по искусству. Он стал известным мастером в этой области и даже успел прикоснуться к знаменитой Тихвинской иконе, которую, как вы помните, епископ Гарклавс увез с собой в Америку, а недавно по завещанию того же Гарклавса икона через Ригу вернулась в Тихвин. После Второй мировой войны Климов оказался в Канаде, писал статьи о русской живописи. Но в конце жизни он в каких-то деталях вернулся к модернизму. То есть когда все эти историко-психологически обусловленные вещи ушли в сторону, он вернулся к своему собственному живописному предназначению. Но нужно было пройти такой длинный путь.

И правильно.

Ему повезло, он долго жил. Боюсь, в какой-то момент он мог бы начать все с начала. Но он попал в автомобильную катастрофу и повернуть назад в своем призвании уже не мог.

Конечно, кто-то в Латвии ориентируется на героев и символы России. Но одновременно идет, и уже давно, строительство местного русского пантеона, в котором одно из самых почетных мест занимает латыш по происхождению архиепископ Иоанн (Поммер), трагически погибший в 1934 году, относительно недавно канонизированный в лике священномученика. К этой фигуре многие относятся с огромным вниманием, даже трепетом. Отклонения недопустимы.

Еду я как-то в такси, почему-то зашел разговор с шофером об архиепископе, возможно, это было в дни канонизации. Шофер задумался: «Так что же там все-таки случилось?» Я не заметил, что вопрос этот был риторический, и стал перечислять все известные мне версии, а их около десяти. НКВД, РСХД (студенты), масоны, социал-демократы, латвийская политохранка (политическая полиция), элементарные грабители прошли шоферскую экспертизу. Но когда я упомянул о том, что в городе в первые дни после смерти архиепископа возникли осторожные слухи о самоубийстве, я почувствовал неладное: было ощущение, что сейчас шофер остановит машину и высадит меня или врежет монтировкой.

Или возьмем другую чувствительную для Латвии тему. Как-то я написал статью про Саласпилсский лагерь – точнее, написал предисловие к публикации писем из Саласпилса. О Саласпилсе в среде значительной части бывших советских людей есть жесткое представление, поколебать которое, да еще в сегодняшних условиях обиды и противостояния, почти невозможно. Но я и не ставил задачей поколебать чье-либо представление, прежде всего мне хотелось самому понять, чем же был этот лагерь в немецкой пенитенциарной системе, где он официально именовался «Расширенной полицейской тюрьмойи лагерем трудового воспитания». Как-то в поисках совершенно других материалов я наткнулся в архиве на несколько писем заключенного из Саласпилса. Потом нашлись и другие письма, воспоминания, которые не укладывались в мое прежнее представление об этом лагере. Я увидел,что нормы лагерного пайка в Саласпилсе менялись, что заключенные Саласпилса имели право на письма и продуктовые посылки, что у кого-то была возможность отправлять письма, минуя цензуру, что по дороге на работу какие-то заключенные могли тишком даже встретиться в лесу со своими родными. Особенно если дать взятку охраннику. Охранник, собственно говоря, из своих.

Однако есть и «незыблемые» представления, относительно которых не хотят слушать ничего. Например, в рамках операций по борьбе с партизанским движением в Саласпилсе оказались мирные жители из зоны отчуждения и некоторых других подозрительных в смысле сочувствия партизанам зон. Так, в Саласпилсе на пересылке какое-то время вместе с матерями содержались и дети. Многие из них погибли в лагерных условиях. Причин для смерти в Саласпилсе было достаточно. И все же.

Известно, что в Саласпилсе при эксгумации детских тел Государственной комиссией в нескольких десятках случаев был обнаружен мышьяк. Принято считать, что это доказательство преднамеренного убийства детей немецко-фашистскими извергами и их пособниками. Но историк ведь имеет право вспомнить, что в микродозах мышьяк показан при анемии, и высказать осторожное предположение (не утверждение): может быть, в Саласпилсе ослабленным детям могли вводить мышьяк в лечебных целях, как некогда было принято в медицинской практике?

Нет, скажут, такое предположение исключается из обсуждения. И понятно, почему исключается. В основе убеждения в том, что дети намеренно отравлены, – структурообразующая концепция жертвы. Человек обычно строит историю по испытанной модели, где он либо жертва, либо герой.

Мы говорили, что люди могут жить без знания истории. Это ваша идея или это у вас от Гефтера?

Это довольно распространеннаяидея, только по-разному поданная, поразному интерпретируемая. По Гефтеру, история движется – по крайней мере, когда-то двигалась. По мне, она явила себя как модель – и застыла, а мы смотрим-смотрим, обращаем внимание на частности, а не на механизм.

Лев Данилкин, автор недавно вышедшей книги о Ленине, на мой вопрос, зачем он занялся Лениным, ответил, что хочет восстановить историческую справедливость. Нет ли у вас схожей страсти, когда вы занимаетесь коллаборационистской деятельностью во время немецкой оккупации?

Нет, я за исторической справедливостью не гонюсь. Мною в большей степени движет любопытство: что же было на самом деле? Коллаборационисты, коллаборационисты... Можно ли всехих объединять в одном слове? Куда интереснее подумать: а не стоит ли того или другого исключить из этих списков? Например, тех, кто активно боролся за свои идеалы – скажем, за независимость или что-то похожее – с помощью временных попутчиков. Можно ли их назвать коллаборационистами, предателями? Например, генерала Краснова или Андриевса Ниедру, который полагал, что Латвия в одиночку не справится с угрозами времени и пространства, что нужно оперетьсяна сильного соседа. Или Богданов-Бельский, писавший по заказу портреты Гитлера. Он что – коллаборационист?

Вы согласны с утверждением, что благодаря Ленину Латвия получила независимость?

Нет. Латвия получила независимость благодаря сочетанию целого ряда тектонических причин, где роль Ленина и большевиков была отнюдь не единственной и не главной.

А сама большевизация латышских стрелков вас не смущает?

Я даже не берусь называть случившееся массовой большевизацией. Стрелки оказались в безвыходной ситуации. У них практически не было выбора. Родная земля занята немцами, возвращаться некуда. А в революционной России их кормили, поили, спать укладывали на мягком, уважение оказывали всяческое.

О каком годе вы говорите?

Конец 1917 – конец 1920-го. Это была такая форма лести по отношению к латышским стрелкам. И они немножко заважничали. Но когда наступил 1921 год, был заключен мирный договор между Советской Россией и Латвией и появилась возможность вернуться, они продемонстрировали, что родная земля им куда дороже мировой революции. История им дала замечательную возможность испытать свои чувства и привязанности. Как правило, не вернулись только те, кто действительно полагал, что будущее за большевиками. Или те, кто сомневался, что пройдет чистку, которая их ожидала в Латвии.

Каким образом осуществлялась чистка?

Они должны были пройти фильтрацию. Молодое государство должно было обезопасить себя от потенциального внутреннего врага.

Борис, вы себя считаете историком?

У Гефтера есть статья «Я был историком». Отзываясь не столько на эту статью, сколько на ее заглавие, могу лишь сказать, что историком я никогда не был, разве что источниковедом, историографом, а чаще – любопытным наблюдателем, зевакой.

Это связано с попыткой не иметь возраста, пола и этноса?

Я стараюсь, но это не всегда по силам.

А зачем вам это?

И пол, и возраст, и все остальные физиологические, этнические и прочие личностные характеристики накладывают на меня какие-то оковы. Я нахожусь в границах почти неподвижных параметров. А мне иногда хочется понять, в какой степени я принадлежу сам себе.

Но это же детское отношение, никуда вы не денетесь.

Да, конечно, я никуда не денусь, но почему бы не потолкаться. Как историк, который понимает, что он не может изменить мир и не может ничего никому объяснить, рассказать, как и почему дело было, но все равно копошится. Или вдруг, точнее, в очередной раз замечаешь, что ты субъективен по отношению к какому-то историческому персонажу, явлению, событию, что хочется промолчать, пропустить, сделать вид, что того или другого не было. То есть тебе постоянно подсказывают, что ты не свободен в своих наблюдениях, высказываниях. Вот тут и хочется вылезти из смирительных рубашек пола, возраста и т.д.

Вы допускаете, что история ваших родителей имеет нечто общее с тем, чем вы занимаетесь?

Не исключено. Я уже говорил, что мой отец был портным, его дело – сшить костюм по клиенту. И задача историка в какой-то степени заключается в том, чтобы сшить историю времени поверх времени. Есть тело истории, и есть историк, который обшивает это историческое тело. Значит, в каком-то смысле это наследственная профессия.

Когда к отцу приходил клиент, то, я видел с детства, сначала снимали мерку, потом была примерка, одна и вторая. Есть известное выражение: «Шито белыми нитками». На идиш «белые нитки», наметки называются «тракл». Стоит на примерке перед зеркалом человек в странном одеянии, без рукавов, без пуговиц, без воротничка и карманов, только белые нитки по всему полю пальто или пиджака. И непонятно, что это такое, что за маскарад. Но постепенно, через две или в крайнем случае три примерки, он обрастает соответствующей фигуре верхней одеждой, потом сливается с ней и исчезает. Может быть, что-то похожее можно увидеть в занятиях историей. Только исторический костюм чаще всего шит исключительно белыми нитками, одни наметки, не отличить важное от второстепенного, преобразование важного во второстепенное и наоборот. Сплошной тракл! Однако портной должен шить для всех, он не выбирает клиентов в зависимости от их политических взглядов или служебного положения.

И потом, считается, что портные по роду своей деятельности, по роду общения с широким кругом людей должны еще немного философствовать, сидя на своем портновском столе, спустив ноги на стул или даже скрестив ноги, что, говорят, способствует возбуждению мысли.

Вот и я позволяю себе доморощенные рассуждения.

Мама в среде соседей и знакомых считалась человеком, способным слушать. Я тоже люблю слушать, но, в отличие от мамы, могу и недослушать.

Как ваши родители оказались в Латвии?

Отец – из Латгалии, из Прейли, где, судя по его рассказам, наши предки поселились не позднее 30-х годов ХIХ века. Все занимались исключительно портновским ремеслом, была, правда, одна заблудшая овца, как говорили дома, «политическая». Отец служил в латвийской армии, тоже по портновской части. Потом занимался тем же в Риге, поскольку в Прейли и окрестностях работы не было. Мама родилась в Риге, ее дед был из смоленских кантонистов и получил право жительства в Риге. Кантонисты, как мы знаем, это дети, взятые из еврейских семей на военную службу.

Ваш отец пережил Вторую мировую войну и продолжал заниматься швейной деятельностью дома?

Да. Отец числился надомником в ателье Rīgas Modes, работал он вместе с закройщиком по фамилии Баренбаум, у которого, как считалось, шилось пол-Москвы. В доме было много разнокалиберных катушек из-под ниток, из нихможно было построить что угодно, особенно хорошо катушки шли под строительство Вавилонской башни. А из пуговиц можно было вытянуть длинную дорогу, сверху заглянуть в лабиринт…

Раз уж мы заговорили о Латгалии, было ли хорошим ходом объединить Латвию с Латгалией? Ведь она имеет общее и с латышами, и с Россией, и с Литвой. Какое у вас отношение к Латгалии как к следствию нашей независимости?

В замечательном романе родившегося в Лудзе (Люцин) Леонида Добычина «Город Эн» есть персонаж Эльза Будрих, она же в реальном замужестве Будрих-Лавениеце. Ее муж, Лавениекс, Лавениековс, – адвокат и общественный деятель; в одной из его статей 1920-х годов есть фраза «зоологический национализм латгальцев». Так вот, когда я бываю в Даугавпилсе или Резекне, а с недавнего времени и в Прейли, я как-то не вижу ни в людях Латгалии, ни в домах и улицах ничего зоологического. Может, и потому, что с недавних времен латгальская речь, как и литовская, фонетически мне кажется просто медоносной. Отчасти я поменял свое отношение к латгальскому языку после кинофильма Яниса Стрейча «Дитя человеческое» про Бонюкса-Бонифация. Латгалия мне иногда интереснее, чем Рига, потому что я люблю смешение всего со всем, и там это смешение ощущается в разной форме, но постоянно. Там мы находим тяготение и к Польше, и к Литве, и к России, и к центральной Латвии. Ситуация, в которой трудно разобраться, мне мила.

Как вы оцениваете местное русскоесообщество? Очевидно, что там есть прокремлевские люди, зомбированные телевидением и своим прошлым. С другой стороны, безусловно, есть и европейски ориентированные люди. При этом есть русские, искренне считающие Латвию своей родиной. Мне кажется, это довольно выгодная ситуация, чтобы люди встречались, находили что-то общее. В частности, в 60-е годы интерес к прошлому был формой протеста против унифицированной идеологизированной истории. Это был один из диссидентских ходов. А сейчас отсутствие интереса к истории могло бы объединить людей, для которых поэтическое слово и чувство настоящего важнее того, откуда они родом.

По-моему, рановато. Вот недавно, 14 июня, я был на радио, говорил о годовщине депортации, о том, чем были вызваны эти события. Но слушатели, насколько мне известно, решили, что я защищаю советскую власть. Потом я говорил о шестнадцати с чем-то тысячах высланных, о том, что из понятных соображений (как правило, бессознательных) мемуаристы часто завышают число погибших по пути в ссылку и лагеря. Но ведь сохранились эшелонные списки: начальник эшелона принял столько-то, сдал столько-то. Мемуары не подтверждаются эшелонными списками. Слушатели: да вы их опять защищаете! Семейная история имеет свои особенности, ее эмоциональная достоверность ничем поколеблена бытьне может, здесь любые сомнения со стороны – оскорбительны.

Может быть, политические темы не всегда для того, чтобы о них говорить?

Да, согласен, но есть ведь случаи, когда трудно удержаться. Скажем, говорят, что Карамзин в своей «Истории государства Российского» опорочил Ивана Грозного, представил его тираном только потому, что он, Карамзин, был масоном, т.е. лишен был гена открытого патриотизма. Вы знаете, что сейчас в России идет кампания в защиту Ивана Грозного?

Нет, не знаю.

Или очередная попытка силами официальных российских историков доказать, что пакт Молотова – Риббентропа никак не повлиял на ход мировой истории. Или что Сталин находился «под колпаком» своих политических противников, что его постоянно прослушивали. Когда я слышу такое, возникает, говоря медицинским языком, неудержимая рвота, с которой не совладать.

Но когда кто-то из народа – например, таксист, который хотел вас высадить, – говорит, что знает, как было на самом деле, он делает выводы для самоутверждения. Люди совершают те или иные поступки, думая, что Иван Грозный был таким, а не иным, и это им якобы позволяет вести себя определенным образом.

Не всегда понятно, то ли человек формирует миф, то ли миф формирует человека. Какой-то симбиоз в целях сохранения психического здоровья человека, рода, нации, государства. Но это не значит, что государство, общество должно непременно подавлять любые попытки поиска того, что называется исторической истиной. История ведь не претендует на истину, она претендует всего лишь на историческую истину.

Вам с вашей направленностью, должно быть, сложно жить в любом государстве. Государство ведь рассматривает историю как обоснование своего существования, а история не всегда это оправдывает. Например, один наш большой международник говорит, что рождение Латвийского государства – это неоспоримый акт народной воли. Но легко доказать, что это не так, что это все было придумано и создано маленькой группой людей и народ еще долго не понимал, где живет. Вместо истории здесь выступают определенные схемы, зачастую мифологические. Для обоснования своего существования во имя государства делается ряд псевдоисторических утверждений. Вам как человеку, интересующемуся, как было «на самом деле», это должно быть довольно противно.

Я уже говорил о неудержимой рвоте. Но историк не может же это рвотное чувство постоянно эксплуатировать. Кроме того, историк, или как там его, не может же предъявлять миру несоразмерные требования. Он же, в конце концов, должен понимать, что обычно модель мира строится на естественной потребности доказать ценность существования то ли личного, то ли родового, если не родового, то национального, если не национального, то государственного. Любые опоры годны для того, чтобы утвердиться на качелях этого мира.

Здесь можно было бы вздохнуть и сказать: как прекрасен был бы мир, если бы в нем не было политики и разговоров о ней. Или мыслей об истории. Вы бы подписались под таким заявлением?

Никогда. Быть может, общественноели, революционное ли движение – всего лишь платформа для творчества, искусства, литературы, архитектуры, живописи, научной мысли, инженерной… Такое ощущение, что это все подмостки для творчества. Если бы не было Первой мировой войны и революций 1917 года, не было бы ни «Осененных вечностью» Чака, ни Цветаевой в полном виде, ни Мандельштама с его стихами 30-х годов, ни «Тихого Дона». Мы лишились бы значительной части русского модернизма, изобретений разного рода…

Выходит, искусством можно все оправдать?

Я не знаю, возможны ли здесь моральные оценки. Но иногда мне кажется, что внешние катаклизмы только для того и даны, чтобы невольно встряхнуться, оглянуться, поменять оптику, зрение, жанр, направление… Так, утрата чего-то близкого, важного может дать толчок действиям, размышлениям, буре чувств.

То есть вы придерживаетесь идеи перманентной революции, без которой было бы скучно жить?

В ответ спрячусь за стихи Николая Глазкова:

Я на мир взираю из-под столика.

Век двадцатый – век необычайный.

Чем столетье интересней для историка,

Тем для современника печальней!

И еще. Говорят, Микеланджело будто бы кого-то зарезал, чтобы увидеть и запечатлеть маску смерти. Или, например, история про Петра I, который будто бы в Англии попросил показать ему принятую там форму казни для моряков, нарушивших морской устав. И англичане будто бы ответили, что проштрафившегося медленно протягивают на канате под днищем судна – тут он и задыхается. Петр I заинтересовался этим видом казни, попросил продемонстрировать. Ему ответили, что, к сожалению, на сей час нет никого достойного. На что Петр предложил взять кого-нибудь из его людей. Наиболее активно мы реагируем на события зримые, то есть нуждаемся в том, чтобы непременно запустить пальцы в рану.

Когда Александр Блок начал писать в революционном духе, он как раз основывался на незримых вещах. А когда он увидел, к чему это привело...

...то очень быстро отрезвел.

И умер.

Я так представляю, что у него была идея: он непременно должен был быть принесен на алтарь революции. Блок навязывал революции свою смерть, а она не реагировала. Тогда он пошел ей навстречу – искал криминальные районы города, отказывался от лекарств, почти не ел, желая доказать себе, что революция все же должна его непременно пожрать.

Да уж... Я бы предпочел, чтобы меня никто не пожирал.

Напомню параллель из Гумилева – известные строчки из стихотворения «Рабочий» 1916 года:

Он стоит пред раскаленным горном,

Невысокий старый человек.

Взгляд спокойный кажется покорным

От миганья красноватых век. <…>

Пуля, им отлитая, просвищет

Над седою, вспененной Двиной,

Пуля, им отлитая, отыщет

Грудь мою, она пришла за мной.

Пророчество Гумилева сбылось. Он, какмы знаем, был расстрелян. Блок, по-моему, должен был завидовать Гумилеву, его кончине. Но Блок ушел почти на три недели раньше Гумилева.

В Москве есть энтузиасты, которые проводят экскурсии по домам, где чекисты убивали людей. Рассказывая о зданиях, где проводились расстрелы, экскурсовод говорил, что горожане, работавшие ночью или рано утром, слышали гул машин, который подавлял выстрелы и крики людей, и что из-под ворот во двор текла кровь. Эти рассказы – народное представление о том, как это происходило?

В значительной степени. Если взять еврейскую среду, то там почти в каждой семье найдутся рассказы о том, как немцы, держа младенца за ножку, голову его разбивали о ближайшую стену или бросали живым в смертную яму. Или вспарывали животы еврейским женщинам, предпочтительно беременным. Чуть ли не каждому немцу полагается участие в таких изуверствах, а иначе никакой он не немец. Но такие «спецразвлечения» не практиковались даже айнзацгруппамии привлеченными к «делу» местнымишуцманами, не говоря уже о вермахте, где командиры соединений просили освободить их от карательных функций, настаивая на том, что участие в таких операциях, в любой форме, отрицательно сказывается на воинском духе. Разбитые младенцы, вспоротые животы – все это поэтика античных сюжетов, библейских мотивов, исторических хроник, летописных сводов, где художественный вымысел числился эквивалентом достоверности. Совершенно исключить подобное нельзя, но не в виде нормы, а в виде эксцесса; война – удобная площадка для проявления садистических наклонностей. Такого же рода явления, за масштаб не отвечаю, можно обнаружить и в партизанской среде времен той же войны. Какие-то архивные материалы о деятельности партизанских отрядов до сих пор не рассекречены. Почему? Да потому что часть таких материалов говорит о нечеловеческом обращении тех или иных партизан с пленными. Власть отнюдь не поощряла такую самодеятельность, судила избравших такую форму мести, и судила, естественно, за закрытыми дверями. В борьбе «лесных братьев» с подневольно вступившими в колхоз тоже далеко не все укладывается в наше представление о партизанском движении, кое о чем хочется забыть. Известны, например, рассказы, где тем или другим из вступивших в колхоз в целях воспитания теркой натирали задницу и открывшуюся рану посыпали солью. Нет, не сравнивайте эту почти домашнюю меру назидания с... Но все же…

Способы приведения в исполнение смертных приговоров в советских карательных органах… Традиционный – расстрел, в особых, назидательных случаях – виселица. Но в 1937–1938 годах в запредельных случаях «работали» и ломами-топорами. Только, наверное, стоит отметить, что сведения о таких изуверских способах казни мы в основном знаем из судебно-следственных показаний самих исполнителей казни или организаторов исполнения. В известных инструкциях по поводу исполнения приговоров от лица государства предложены только «классические» для ХХ века способы и приемы убийств.

Рассказы про машины, которые заводили, чтобы заглушить расстрелы, –из устойчивых. Будто бы именно так, под шум моторов, например, расстреляли в Кремле Фанни Каплан, покушавшуюся на Ленина в августе 1918 года. В подтверждение – опубликованные воспоминания коменданта Московского Кремля Павла Малькова, собственноручно разрядившего в Каплан свой револьвер. Я был знаком с Петерисом Лапайнисом, это показательная биография человека из ХХ века – два Георгиевских креста, орден Красного знамени, орден Лачплесиса и Железный крест… Его воспоминания были засняты, записаны, опубликованы. Я прочел их и поехал к нему в Балдоне в конце 1980-х, чтобы уточнить кое-какие детали. Вот что он рассказал мне о расстреле Каплан: «Я развел караул, поставил двух человек в одном конце Больших Спасских ворот, двух – в другом. Вернулся в караульное помещение. Идет Павлик [Мальков] с пистолетом. Рядом женщина, молодая. Черные волосы, красивая, глаза немного выпуклые. Еврейки, когда они молодые, очень красивые бывают. Я не знал, что это Каплан. Но Павлика я знаю. Говорю: “Оставь, что она тебе?” Он только рукой махнул. Я пошел за ним. Кажется, никого больше с Мальковым не было… Иначе он из моего караула свободных людей взял бы, но чтобы это было так, что-то не помню. Каплан что-то говорила, но не умоляла, нет. Я думаю, она знала, куда он ее ведет. Мальков загнал ее в ворота, такие неживые, немые ворота были, они только с одной стороны выглядели как ворота. Специального места для расстрелов в Кремле не было. Он выстрелил, раза два. Я сразу ушел, как увидел, что она убита. Я думаю, Мальков расстрелял ее сам, без суда, а документы потом оформили. Он ее получил, должен был, наверное, отвезти куда-то, а вместо этого расстрелял. Говорят, ей было около тридцати. Нет, она молодая была. Я же ее видел, она мимо меня проходила, а потом я сзади шел. Было это, если не соврать, летом. После обеда…»

Я спросил Лапайниса про шум моторов. «Нет, – сказал он, – никаких таких машин там не было». Прочел ему воспоминания Малькова. Он только покачал головой.

Хотел бы по случаю привести один стишок, фрагмент стишка. Как известно – во всяком случае, так по Малькову, – труп Каплан сожгли в бочке, чтобы и следов от нее не осталось. Если не ошибаюсь, считалось, что до воспоминаний Малькова никто не знал о способе аннигиляции трупа террористки. Но вот в судебно-следственном деле 1949 г. А. Формакова, литератора, журналиста и редактора из Даугавпилса, находим следующее:

Зара Каплан вся в огне,

Грудью встала за свободу.

Зверь сожег ее в Кремле.

Откуда у Формакова эти строчки, эти сведения, увы, разузнать пока не удалось, а цепочка может быть очень интересной.

Есть историки, которые не только занимаются, скажем, архивами, но стараются своей деятельностью вернуть достоинство умершим, говоря высокопарно. Зафиксировать их смерть, чтобы та не осталась безыменной, неизвестной. Ну вот Разумов в Питере... Вы стали бы разделять историков на тех, кто, так сказать, занимается чистой историей, и тех, кто исполняет некоторую цивилизационную задачу?

Я думаю, что да. Должны быть и те историки, и другие. Тут еще нужно напомнить, насколько важную роль играет язык. Вы видели книжку Клемперера «Язык Третьего рейха»?

Конечно. Я был редактором латышского издания.

Из этой книжки отчетливее, чем из других известных мне работ, видно, что язык эпохи влияет на наше сознание в большей степени, нежели мы можем себе представить и позволить. Если мы живем в закрытой системе советского социализма, итальянского фашизма, национал-социализма, вольно или невольно мы пользуемся их языком, их терминологией, словесными оборотами, даже анекдотами, – и тут мы обрастаем приметами соответствующей идеологии,становимся ее носителями и пользователями.

Из опасений такого эффекта в своих заметках о жанре пропаганды, ее широком распространении в СССР и Германии мне инстинктивно приходится прибегать к иронии (не самому лучшему способу реконструкции события). При этом я замечаю за собой иронические штрихи двойного назначения: по отношению к способам подачи событий, в том числе идейных, в системе пропаганды, и одновременно не могу обойтись без иронии в отношении к своей собственной попытке истолковать неистолкуемое.

Вы говорили, что вас интересуют маленькие истории, как они разворачиваются. Как вы до них добираетесь?

Манфред Шруба из Бохумского университета собирает словарь псевдонимов русской эмиграции. Я спросил, не нужны ли ему псевдонимы участников коллаборационистских изданий. Он сказал: давайте! Начинаешь искать за псевдонимом человека, возникает какое-то испещренное хороводом завитушек полотно. Восстанавливается не столько биография конкретного человека, сколько возникает еще завитушка, тень от завитушки на многофигурной историко-биологической ткани.

А нуждается ли в этом сама ткань?

Это меня не должно интересовать.

Может даже получиться, что вы создатель этой ткани?

Нет, основу кто-то уже создал, но намеренно оставил пустые места, чтобы мне было чем развлекаться.

11) Источники (латыш.)

2Ленин в Горках – болезнь и смерть (Источниковедческие заметки) // Минувшее. Вып. 2, Париж, 1986. См. также наш совместный с А. Ханютиным киносценарий ≪Горки Ленинские≫ // Искусство кино. 1993, № 3.

3Ди-пи – от англ. DP (displaced persons), перемещенные лица (прим. ред.).

4Милый русский мне попался, / Водит трактор тут. / Аж в Москве самой родился, / Колею зовут.