Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Архитектурное бюро Atelier Bow-Wow, основанное Йошихару Цукамото и Момойо Кайджимой в 1992 году, начало свою практику в тот момент, когда в Японии обрушился спекулятивный финансовый рынок, приостановилось активное строительство и оживился интерес к проектам меньшего масштаба. Atelier Bow-Wow известно проектами небольшого размера и социальной направленности. Однако самое значительное поле работы бюро – долгосрочные исследования процессов развития Токио, идущих вне рациональной логики, эстетических критериев, серьезных рыночных и архитектурных интересов.

Цукамото называет Токио городом, появившимся в результате случайных, даже абсурдных решений. Вызывающая восхищение как в Японии, так и в остальном мире образцовая токийская архитектура – в численном меньшинстве на фоне всего остального города, и Atelier Bow-Wow все время красиво об этом напоминает. В книге Made in Tokyo (2001) документируются гротескные городские объекты-гибриды, а в Pet Architecture (2001) – малоразмерные строения. Эти издания стали практически культовыми и благодаря непривычной, несколько игровой формулировке идей, и рисункам. Они в исполнении Atelier Bow-Wow напоминают скорее не архитектурные чертежи, а тщательно прорисованные изображения в книгах по анатомии, снабженные подробными пояснениями. Бюро издало также альбом Graphic Anatomy: Atelier Bow-Wow (2014), подтверждающий интерес к именно такому графическому языку документирования города.

В 2010 году на Венецианской биеннале архитектуры Йошихару Цукамото был одним из авторов японского павильона и одновременно книги Tokyo Metabolizing. И павильон, и книга напоминали о пятидесяти годах, прошедших с тех пор, как японские архитекторы прославились своей идеей о метаболизме. Цукамото говорит, что в мире нет другого места, где столь большую городскую территорию формировали бы семейные дома и тихое течение повседневной жизни. Выставка «Японский дом: архитектура и жизнь после 1945 года», которая в этом году была показана в Риме, Лондоне и Токио, тоже свидетельствовала об активном интересе Atelier Bow-Wow к одному из самых важных компонентов токийского городского ландшафта – семейному дому. Небольшой дом-студия самого Atelier Bow-Wow расположен в плотно застроенном токийском малоэтажном квартале, визуально открыт окружающей среде и как будто призывает не отгораживаться от жизни города. Он выглядит практически так же, как тщательно выполненные рисунки самого бюро.

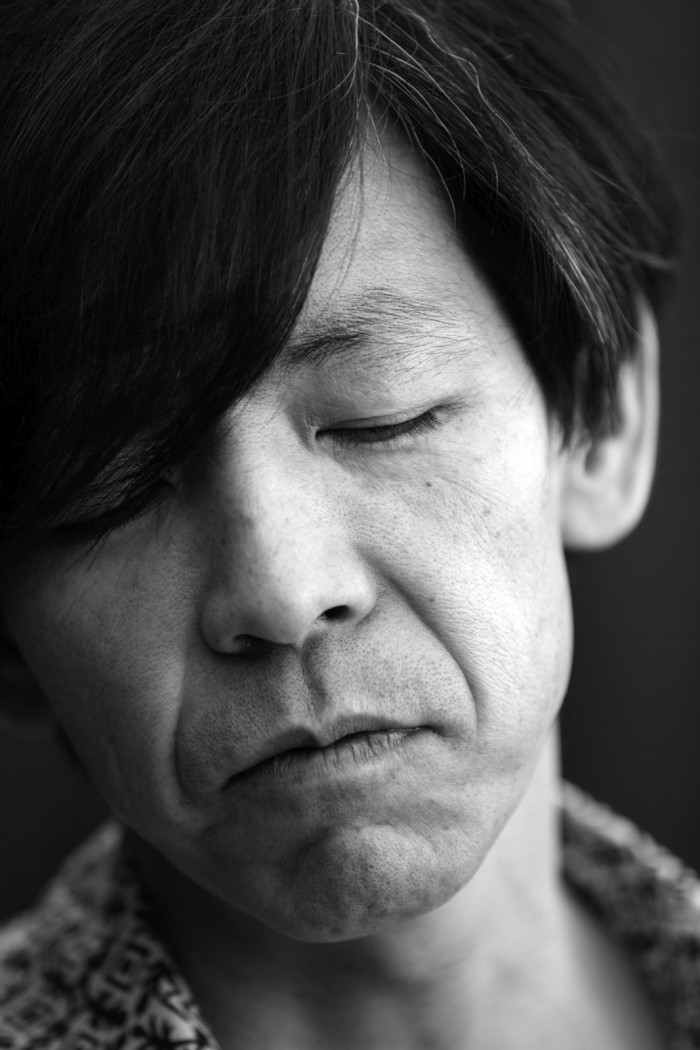

Йошихару Цукамото приехал в Ригу в мае 2017 года в качестве члена международного жюри Латвийской архитектурной премии года. Во время ночной прогулки по городу сразу после прибытия из аэропорта он успел сплести воедино рассказы, у которых, казалось бы, нет ничего общего. Манга 70-х годов, главный герой которой накопил в шкафу столько одежды, что во влажном токийском климате там выросли грибы, в рассказе Цукамото стала примером абсурдного освоения личного пространства. А студенческие волнения в Токио в те же 70-е свидетельствовали о желании понять западную демократию и публичное пространство. И наконец, мы обсуждали, насколько нелегко было японскому архитектору, входившему в жюри конкурса проектов Музея Гуггенхайма в Хельсинки в 2014 году, оценить поданные идеи. Их было 1751. На следующее утро Йошихару Цукамото столь же увлеченно осматривал уже достижения латвийской архитектуры.

Илзе Паклоне

Для чего нужны архитекторы?

Это очень интересный вопрос. Думаю, основная проблема пространства состоит в том, что оно должно обустраиваться и использоваться людьми, которые в нем находятся, которые постоянно там присутствуют и которые что-то делают внутри этого пространства. Потому что от постоянного использования пространство приобретает определенное качество.

Это значит, что в идеале каждый должен быть архитектором собственного пространства.

Да, конечно, в этом главный смысл пространства и пространственной практики. Пространственная практика – это здесь и сейчас.

Практика пространства.

Практика пространства в основе своей – это то, что происходит здесь и сейчас. Ее осуществляют люди, сами не являющиеся архитекторами. Они могут делать все, что им хочется, но это всегда привязано к здесь и сейчас. Архитектор же может привнести нечто из там и тогда.

Там и тогда. Значит, издалека. Он приходит, обустраивает пространство и уходит. Сам он никогда этим пространством пользоваться не будет.

Не будет. Он не живет в этом здании. Он его проектирует. Иногда он приходит посмотреть, что получилось, но он не обязан этого делать.

То есть людям нужен архитектор, который организовал бы их пространство, просто потому, что у них не хватает воображения самим это сделать?

Как раз воображение у них есть. Просто обустройство пространства предполагает интеграцию множества самых разных аспектов архитектуры. Речь идет о многих факторах – от дождя до землетрясений, речь идет о силе тяготения и прочих чисто физических вещах. Но в то же время архитектура имеет дело с общественными, историческими смыслами. Все эти вещи так или иначе вписаны в архитектурный разум. Кто-то этим разумом обладает, но далеко не все. Думаю, у архитектора этот разум должен быть. Иначе он превратится в солдата строительной промышленности.

Получается, что архитектурный разум включает в себя какие-то аспекты естествознания, социологии и истории – по меньшей мере эти три?

Да. Архитектура всегда работает с людьми, со временем и с природой. Это значит, что архитектура включает в себя все эти сочетания ради достижения оптимального баланса – баланса, который заставлял бы все стороны вести себя лучше. В лекции я говорил о поведении – поведении природы, поведении людей, поведении зданий. Архитектура объединяет все эти три типа поведения в одной физической сущности. И потом…

Но она объединяет все эти элементы в соответствии с какой идеей?

Скажем, эта крыша сделана из дерева, полученного в результате переработки отходов. Это странный гиб-ридный материал, который делается из опилок и резины, искусственной резины. Хорошо, допустим, что собственник здания изначально хотел натуральное деревянное покрытие, но дерево… Чтобы сохранять дерево в здоровом состоянии, нужно все время за ним следить, нужно его каждый год красить. Стоимость содержания объекта растет, и происходит некое согласование бюджета и стоимости мероприятий по поддержанию объекта в надлежащем виде. И уже в этом решении использовать искусственное дерево, а не настоящее, видна интеграция бюджета, экологических соображений и всего прочего.

Но все эти решения собственник может принять и без участия архитек-тора.

Может. Но мне кажется, что архитектор – это человек, способный, например, сказать: «Не беда. Если мы тут достроим крышу, наш деревянный пол окажется под защитой, и все будет гораздо проще». Кроме того, архитектор может подтолкнуть заказчиков к тем или иным размышлениям.

Позвольте мне задать вопрос, касающийся вашей биографии. Чем архитектура изначально вас заинтересовала?

В детстве я любил мастерить…

Строить песочные замки?

Да, да. Делать машинки из дерева, модели домов из картона. Мы с друзьями построили для себя небольшую базу в поле – из веток и всякого мусора, которые можно было найти вокруг каких-то домов. И потом, в детстве у нас была возможность внимательно наблюдать за стройплощадками. Мы просто шли на стройку и смотрели, что там делается. Сейчас все строительные площадки закрыты, мы не видим, что там происходит, мы видим сразу готовое здание.

Я в детстве тоже играл на стройплощадках, но интереса к архитектуре это в моем случае не прибавило.

(Смеется.)

Чем же вас привлекли все эти здания?

Не знаю. Мне нравился городской ландшафт. Мы жили рядом с Иокогамой. Иокогама – крупнейший портовый город в окрестностях Токио. Там есть свой китайский квартал. Довольно интересное сообщество китайцев. Сейчас они уже очень хорошо интегрированы в японское общество, но когда я был маленький, в семидесятые годы, они все были еще очень… как бы это выразить… китайцами. И я тогда понял, что в китайском квартале действует очень строгий канон обустройства улиц. Они красят красным все фонарные столбы, и они специально придумывают украшения, которые создавали бы эффект непрерывного фасада. Мне очень нравилось там гулять.

В хорошо организованном простран-стве.

Да. Я понимал, что за всем этим что-то стоит: люди действительно думают над тем, как должна выглядеть улица, воспринимают это пространство как общее для всех. Но если выйти из китайского квартала, улицы Иокогамы казались куда более эклектичными, никакого канона там не было. И потом я еще смотрел всякие передачи о путешествиях по телевизору, и там показывали прекрасные европейские города и другие места за пределами Японии. Эти виды меня всегда завораживали, потому что в них было что-то абсолютно прекрасное. В одиночку этого не сделать.

Это плод коллективных усилий.

Да, определенно. И строительство занимает много времени, это результат усилий не одного поколения. Ребенком я об этом, конечно, не думал, но мне в память врезалась красота этих улиц. Вначале я даже не знал, чем на самом деле занимаются архитекторы, но слышал от родителей, что если ты интересуешься такого рода вещами, надо поступать в Школу архитектуры. Туда я и поступил, причем попал на факультет социальной инженерии – звучит как урбанистика, я знаю. Я подумал: хорошо, почему бы не изучать городское планирование, если меня интересует городской ландшафт и город как таковой. Но потом я спросил студентов старших курсов, занимаются ли они планированием городов. Они сказали: нет, социальная инженерия – это скорее про согласование строительства с разными городскими властями или про экономические факторы, определяющие развитие города. И тогда я задался вопросом: кто же тогда на самом деле определяет облик города, облик улиц? Студенты старших курсов мне сказали, что это может делать архитектор, и я решил перевестись на факультет архитектуры.

Потом я подумал, что архитектор все-таки не то, что писатель. В Японии слово «автор» отсылает главным образом к писателям. Живописцев, скульпторов называют художниками, но понятие автора порой применяют и к ним. Но я никогда не думал, что архитектора тоже можно назвать автором.

Но архитекторы ведь не так давно стали авторами.

В Японии – 150 лет назад. В Европе – со времен Возрождения.

Да, со времен Возрождения, но никакой обратной силы это не имеет. Большинство средневековых построек так и остаются анонимными.

Да, совершенно анонимными.

Насколько заслуженно то, что сейчас архитекторы считаются авторами своих зданий?

Это и заслуженно, и незаслуженно. (Смеется.)

В каком смысле незаслуженно?

То, что архитектора считают автором, порой очень полезно, когда тебе нужно в чем-то убедить общество. Но, с другой стороны, чрезмерное самомнение – я, мол, автор! – часто уводит архитекторов не туда, у них возникает желание произвести впечатление на общество, покрасоваться перед ним. Из-за этого они предлагают массу совершенно ненужных вещей. Думаю, это происходит исключительно из-за того, что им хочется быть «авторами».

Мне недавно попалась на глаза такая формулировка: город – это крупнейшее и самое сложное образовательное учреждение, которое до сих пор удалось изобрести человеку. Город как образовательное учреждение. Вы согласны с таким определением?

Да, полностью. Потому что, интересуясь городом, ты интересуешься публичным пространством. Японское публичное пространство радикально отличается от европейского. Я спрашивал своих коллег-французов, изучали ли они понятие публичного пространства в школе. Они сказали, что нет, ничего такого им не преподавали.

Мне кажется, этим занимаются скорее социологи.

Может быть. Но в школьной программе таких вещей нет. Но при этом люди, как мне кажется, естественным образом понимают, что такое публичное пространство. Возьмем, к примеру, улицу, европейскую улицу. Ее задает стена домов, а саму эту стену определяет повтор окон, причем размер этих окон практически совпадает с размером человека: два метра в высоту, метр двадцать в ширину. Этот размер определяется удобством для человека – именно такое окно легко открыть и закрыть. Раньше само стекло было очень тяжелым, поэтому стеклили маленькими кусочками, соединенными свинцом, в силу чего окно в целом получалось очень тяжелым. Потом производство стекла сильно усовершенствовалось, и в конце концов мы пришли к тому, что имеем сейчас, – к плоским стеклянным полотнам большого размера. Но притом что стекло стало совсем другим, размер окна практически не изменился. Это объясняется…

Удобством?

Возможностью их открыть. Если возможность открывать окна не предусматривается, можно делать остекление на всю стену, но оно будет неподвижным. Но если ты хочешь самостоятельно открывать и закрывать окна, их размер будет определяться параметрами человеческого тела. Мне кажется, это очень интересное взаимодействие между нашими возможностями и окном, где известную роль играет физический вес этого объекта.

Но как это объясняет…

Так вот, эти повторяющиеся через примерно равное расстояние окна сами по себе являются формой участия людей в жизни улицы: люди смотрят на улицу из окон, и это абсолютно приемлемая форма поведения. У тебя есть право доступа к пространству улицы, но там на тебя постоянно кто-нибудь будет смотреть. Мне кажется, это довольно интересная комбинация качеств, характерных для публичного пространства. Публичное пространство всегда тебе доступно, но ты при этом несешь за него ответственность, потому что на тебя всегда смотрят другие.

Можно задернуть занавески, и тогда люди не увидят, что происходит у тебя дома.

Тут как раз обратное: из дома ты всегда можешь посмотреть на улицу.

Да, но в некоторых культурах занавески не предполагаются.

Да, в Голландии их нет.

То есть там и дом оказывается проницаемым для улицы.

Да, эти пространства оказываются взаимопроницаемыми.

Но в каком смысле публичное пространство, участником которого ты являешься и за которое ты несешь ответственность, может служить примером города как образовательного учреждения?

Улица сама по себе – уже учебное заведение. Она учит, как себя вести, показывает тебе твое место в обществе. Ты идешь по улице и в какой-то момент выходишь на более широкое пространство, где могут собраться много людей – скажем, ради того, чтобы что-то отпраздновать или, наоборот, высказать какие-то претензии. Правила такого рода коллективных мероприятий и событий повседневности уже заключены в самой структуре города. В этом смысле город, как мне кажется, является мощнейшим инструментом обучения.

В одном из интервью вас спросили, чем вам нравится манга, и вы сказали, что манга, как и города, порой являет собой изумительную бессмыслицу.

(Смеется.)

Меня поразила эта фраза. Объясните, пожалуйста, что подразумевается под городом как бессмыслицей.

Город как бессмыслица… Япония очень быстро восстанавливалась после Второй мировой войны. Потом в какой-то момент у нас в стране началась вторая волна индустриализации, и облик городов опять стремительно поменялся. В итоге структура городов определялась из каких-то одних намерений, но в силу изменения общественных условий эти намерения становились неактуальными, от них отказывались, и уже поверх того, что все-таки было реализовано, возникали все новые и новые вещи, исходившие уже из совсем других намерений.

То есть никакого генерального плана не было.

Не было никакого генерального плана касательно будущего. Я всегда называю Токио случайным городом. Иногда там можно встретить очень странные гигантские объекты сверхмонументального характера, сравнимые с римским Колизеем. Но у них нет никакого исторического смысла, это просто объекты инфраструктуры. Скажем, в Сибуе, одном из самых оживленных торговых районов города, есть огромная рампа. Для Олимпийских игр 1964 года правительство хотело построить новую скоростную дорогу, но поскольку город к тому моменту уже был реконструирован, единственное возможное решение, позволявшее соединить разбросанные по всему Токио олимпийские объекты, состояло в том, чтобы возвести эстакаду и соединить ее с шоссе Нагоя – Токио, которое вело в центр города. Был создан генеральный план скоростных шоссе. Естественно, все эти объекты невозможно было построить одновременно, на это никакого бюджета не хватит. Поэтому власти выбрали одно шоссе, самое важное – оно соединяет центр Токио со скоростной дорогой Токио – Нагоя. Этот объект построили. Это одно из радиальных направлений, если смотреть из центра города. Потом довольно долго обсуждались кольцевые участки между разными шоссе, которые позволили бы избавиться от потоков грузового транспорта, идущих через центр Токио. Можно было построить кольцевую дорогу. Но именно ее строительство всегда откладывали, потому что главная дорога всегда должна вести в центр, это установилось еще в период Эдо. Потому что тогда сёгун приказал всем землевладельцам ездить из своих местечек в Эдо и тратить там деньги.

Чтобы ослабить их!

Да. И потом он приказал женам этих землевладельцев жить в Эдо, они оказались своего рода заложницами. Феодалам пришлось строить собственные дома в Эдо. Каждый год они обязаны были приезжать туда из родных мест. Сёгун, однако, не хотел, чтобы они друг с другом встречались, поэтому…

Пришлось строить много дорог…

Да, и все основные дороги в стране были сделаны в соответствии с этим радиальным планом, не предполагающим соединений и пересечений. И современное планирование просто повторяет уже существующую инфраструктуру. Дороги всегда строили именно так. Главная улица должна быть именно здесь. Соответственно, центр Токио – это одна большая пробка. Пробки стали проблемой, власти задумались о строительстве кольцевой дороги. Но к тому моменту, а это уже семидесятые годы, город был полностью обустроен. Кроме того, люди стали по-другому относиться к скоростным дорогам на эстакадах.

Сначала эстакады казались картинками из будущего, людям очень нравились эти парящие над городом шоссе. Но поскольку на них всегда пробки, поскольку они сильно загрязняют воздух, появились сомнения в их ценности. Против строительства таких шоссе стали протестовать люди, чьи дома оказались бы в непосредственной близости к эстакадам, машины под окнами никому не нужны. Плюс земля безумно подскочила в цене, и построить кольцевую дорогу оказалось попросту невозможным.

Чтобы возобновить проект, пришлось ждать почти сорок лет. На этот раз власти решили строить дорогу под землей, 50 метров от поверхности, потому что в соответствии с законом право собственности на землю на этой глубине уже не распространяется. Кроме того, был создан проходческий щит нового типа, который может бурить, оставляя землю позади себя – так что почти не надо ничего рыть дополнительно.

Этот щит и позволил начать строительство. Но теперь дороги оказались на разных уровнях, нужно было строить перемычки, причем одна дорога расположена на высоте 20 метров над землей, а другая уходит на 50 метров под землю. Разница – 70 метров. Чтобы соединить эти две дороги, пришлось создать гигантскую рампу, внутри которой идет серпантин. По требованиям безопасности диаметр у нее должен быть достаточно большим. В итоге появилась структура, которая выглядит как Колизей, но у нее нет никакого монументального смысла.

И это пример города как бессмыслицы.

Да.

Две европейские столицы, Лондон и Париж. У них совершенно разная история: центр Лондона возник естественным образом, деревня срасталась с деревней. Никакого планирования не было. В Париже барон Осман спланировал все. В каком из этих двух типов города, в спланированном или образовавшемся естественно, вы чувствуете себя более комфортно?

Мне лично нравятся такие города, как Париж.

То есть спланированные до мелочей.

Спланированные до мелочей и в известном смысле монументальные. Скажем, если спускаться с Монмартра на машине или на велосипеде, ты проезжаешь через плотно застроенные районы – это XVIII век, множество узких улочек, а потом ты вдруг попадаешь на набережную Сены, и у тебя дух захватывает. Какая открытость, какая монументальность: рю Боцарис, Лувр, Марсово поле! Потом ты проезжаешь по мосту, попадаешь в квартал Сен-Жермен, и снова вокруг тебя уют. Меня как раз очень занимают такие контрасты. В этом смысле Токио как город больше похож на Лондон. Сельскохозяйственные земли просто инкорпорировались в город, и резкого контраста между ними таким образом не возникало. Лондон и Токио мне нравятся тем, что там много зелени и эти зеленые зоны перемешаны с регулярной застройкой. Но Париж привлекает своей странной монументальностью. Там меня охватывает чувство гордости за то, что вот сегодня я тоже участвую в жизни этого города.

В каком-то смысле можно сказать, что там ты участвуешь в великих исторических событиях. Тогда как, насколько я понимаю, в Токио ты не включаешься в историю, когда гуляешь по городу.

Это очень трудно сделать.

Рассуждая о публичных пространствах, вы сказали, что ничего не мешает придумать публичное пространство для одного человека. Если бы этим человеком были вы, как выглядело бы такое публичное пространство?

Нет-нет. Я сказал это, чтобы объяснить, что публичное пространство не сводится к своему чисто физическому выражению. Это только половина публичного пространства, вторая половина – это навыки его использования и обустройства. И в этом смысле мы, каждый из нас, несем в себе половину публичного пространства, что и выражается в нашем поведении. Мне кажется, это довольно важно. Скажем, в Японии в послевоенный период предпринимались попытки перестройки общества и многие городские администрации строились в соответствии с понятиями о новой демократии. И перед каждым таким зданием администрации всегда есть площадь, но на ней никогда никого нет, потому что это просто открытое пространство перед административным зданием, всегда очень строгое – там ни магазинов, ни кафе, там нечем заняться.

Оно приготовлено для будущих акций протеста.

(Смеется.) Может быть. Но оно всегда пусто. Потому что эта площадь, назовем ее гражданской, не соотносится с людьми, никак не вытекает из их поведения.

Что могло бы происходить на такой площади?

Эта площадь как бы исходит из предположения, что люди – это просто люди, пустые люди, не обладающие никакими навыками, никаким знанием. Люди, между которыми нет никаких различий. Просто люди.

Чистые страницы.

Чистые страницы. Единицы. То есть замысел был такой: давайте сделаем площадь, которая бы вмещала тысячу человек. Но о том, что они там будут делать, никто не подумал. И я понял, что это как раз очень плохой образец. Публичное пространство – это не только физическая обстановка. Мы должны еще подумать о том, чем люди могут заняться, чтобы присвоить себе это пространство, обжить его.

«Мы» в данном случае – это градостроители, архитекторы?

Архитекторы, дизайнеры. Они должны об этом думать.

Не знаю, как сформулировать этот вопрос… Есть города, в которых я чувствую себя более свободным, чем в других. Думали ли вы когда-нибудь о присутствии свободы или о пространстве свободы, где поведение ничем не предопределено, где может осуществляться какая-то спонтанная, свободная деятельность? Насколько вообще осмысленным вам кажется понятие свободы в рамках градостроительства?

В этом есть смысл. Свобода…

В японском языке есть слово «сво-бода»?

(Смеется.) Конечно, есть.

К чему оно восходит этимологически? Это свобода от кабалы, свобода от рабства или что-то другое?

Нет. Для японцев свобода – это следование природе, присущей данной форме жизни. Скажем, цветок цветет. Он цветет свободно.

Прекрасно. Тогда я переформулирую свой вопрос в связи с этим цветком. В каких городских пространствах расцветает человек?

Я изучаю открытые публичные пространства, освоенные городскими жителями, места, где они собираются без всякого приглашения со стороны городских властей, где никакие коммерческие структуры ничего не организуют – куда люди приходят по собственной воле. И людям эти пространства нравятся, люди понимают, как их использовать. Они как бы подтверждают, что здесь хорошо заниматься тем-то.

Приведите, пожалуйста, примеры. Что это будет? Парки, где люди занимаются физкультурой?

Да, парки, как, например, в Китае.

Или места, где молодежь катается на скейтбордах?

И это тоже. В Японии, например, весной люди собираются под цветущими сакурами. Никто их туда не гонит – они сами берут еду, выпивку и приходят отметить наступление весны. Это все делается совершенно свободно, никто их не принуждает.

Но это традиция.

Да, это традиция, но мне все рав-но кажется, что это свободные действия.

Как цветок цветет свободно.

Цветок – это определенная формула, которой нужно придерживаться, чтобы продолжать пользоваться свободой, чтобы чувствовать себя свободным. Есть особая связь между формальностью и свободой.

Они дополняют друг друга, это не противоположности. Очень красиво. То есть в Японии Французская революция была бы невозможной.

(Смеется.) Не знаю. В нашей истории революций такого типа действительно не было. И понятие национального государства японцам принять очень трудно. В случае Японии это просто данность.

Почти что природная данность.

Все на самом деле началось с прибытия Черных кораблей из США: страна открылась внешнему миру, феодальная система сёгунов рухнула, к власти пришла новая партия, было установлено современное правление. И тогда японские власти решили, что надо показать миру, какие мы современные. Они пригласили британских и немецких архитекторов, чтобы те построили общественные здания – вокзалы, административные здания и так далее. Тогда же в Токийский университет пригласили профессоров, которые могли бы обучить первое поколение японских архитекторов, а студентов отправляли в Лондон изучать западную архитектуру. Они вернулись и стали строить. Но цель была в том, чтобы показать западным странам, какие мы современные.

То есть у Японии в то время был комплекс неполноценности по отношению к Западу?

Конечно. Они приплыли издалека на этих огромных пароходах. Мы даже не представляли себе, что судно может двигаться за счет пара!

Я видел фильм о японской архитектуре, в котором Тоёо Ито выражал большие сомнения в том, что у японской архитектуры есть какое-то будущее. Он обосновывал свое мнение тем, что форма всегда доминировала над содержанием. Вы разделяете эти сом-нения?

Разделяю. Но я думаю, что вина в данном случае лежит именно на нем.

Почему на нем?

Именно под его влиянием многие архитекторы двинулись в этом направлении. Конечно, он очень хороший архитектор, прекрасно экспериментирует с формой, и содержание соответствует. И конечно, многим архитекторам хочется быть на него похожими, и они просто имитируют его экспериментальные формы. Собственно, в этом его вина.

Мне он показался самым умным из всех.

Он очень умный. И в этом, на мой взгляд, его проблема.

(Смеется.) Его проблема и его вина.

До Фукусимы он очень стремился к созданию новой геометрии с очень сложными формами. Несколько конкурсов он проиграл Захе Хадид, и это его дико разозлило. Он решил превзойти Заху, двинулся в этом направлении. Он очень хороший архитектор, и у него все могло бы получиться. Но потом… После цунами он вдруг передумал. Потому что еще до цунами молодое поколение архитекторов уже работало над мелкими проектами, за которыми стоял очень крепкий нарратив – мы старались показать новую роль, которую архитектура может играть в нашем обществе в XXI веке. Потому что в XX веке архитектура была завязана на идею роста, идею прогресса, идею развития и лучшего будущего…

А ваше поколение что предложило взамен?

Мы депрессивное поколение. Когда мы начали работать, экономическому буму пришел конец – это 1992 год. Последовали 20 лет рецессии, было практически невозможно получить какой бы то ни было крупный заказ на общественные здания или просто на большие сооружения. Поэтому мы занимались мелкими постройками и публичными пространствами.

Что в нарративе вашего поколения пришло на место идеям роста, прогресса и счастливого будущего?

Качество сетей и взаимосвязей.

Качество сетей?

Да. Рост…

Рост сам по себе еще не ценность?

В XX веке развитие и рост были тесно связаны с идеей размера.

Чем больше, тем лучше?

И вот мне кажется, что развитие и рост утратили всякую соразмерность. Можно было бы остановиться и поработать над улучшением взаимосвязей.

Над стыкуемостью и соединяемос-тью?

Над взаимосвязями, которые всегда создают интересные нарративы. Мне кажется, пришло время переопределить понятия роста и развития – так, чтобы они стали пригодными и для XXI века тоже. Наш век – это сеть… Например, этот круассан можно сделать, сохранив его форму, из другой муки, с другим маслом, по другой технологии и так далее. А мед, скажем, можно производить промышленным способом. Я не знаю, как в Латвии – может, здесь это локальная вещь и натуральный продукт.

Да, именно так. У нас много меда, и он очень вкусный. Вы пробовали?

Да, пробовал. Мед у вас замечательный. Мед есть мед, но за этим медом стоят фермеры, у которых миллион пчел; за этими пчелами – миллион цветков; за цветками – почва, солнце, вода, дождь… Все эти факторы имеют отношение к меду. В XX веке промышленное производство полностью игнорировало все это.

Все эти взаимосвязи.

А теперь людей больше интересует то, что стоит за продуктом. Кто его делает? Что за пчелы собирают этот мед и с каких цветков? Ты начинаешь об этом думать… Довольно важно думать о самодостаточном жиз-неустройстве.

Разве не поздно уже об этом думать?

Нет. Думать никогда не поздно.

Пчелы ведь все равно вымирают… Вы же знаете, что мы настолько с ними связаны, что если все пчелы вымрут, мы тоже вымрем. И вы все равно думаете, что еще не поздно?

Пока еще пчелы есть. (Смеется.)

Да, кое-какие еще остаются. Когда я говорю «слишком поздно», я имею в виду умственный настрой. Нарратив бесконечного роста по-прежнему определяет умонастроение экономистов и политиков.

Это большая проблема. Пределы нашей возможности строить никогда не рассматривались в рамках архитектурной или урбанистической теории. Но если честно, то мне кажется, лучшее, что мы сегодня можем придумать, – это создать механизмы контроля за объемами строительства на планете. В рыболовстве это уже произошло. В этом году можно выловить столько-то лосося – и больше нельзя, иначе он вообще исчезнет. Мне кажется, перед строительной отраслью стоит та же проблема. Быть может, в будущем появятся такие же квоты: в этом году в этой стране можно построить не больше тысячи зданий. А другая страна, допустим, ведет себя хорошо, вносит свой вклад в поддержание мира на планете – и ей разрешается построить две тысячи зданий.

Ограничение количества новых построек – красивая идея. А теперь представьте, что вам нужно построить вечный дом, дом, в котором можно было бы провести целую вечность. Как бы он выглядел?

На самом деле у нас с моей подругой Момойо нет детей. И Момойо хочет, чтобы после смерти ее прах развеяли по ветру.

Хочет исчезнуть, слиться с природой. А вы?

Ну если Момойо так хочется, то мне, наверное, одиноко будет лежать в могиле. (Смеется.) Тогда я последую ее примеру и растворюсь в природе. Думаю, это зависит от того, какая у тебя семья. Если есть дети, то, наверное, лучше лежать в могиле, это и есть дом для вечности.

Было бы неплохо, если бы напоминания о нашей смертности чаще встречались по всему городу. Может быть, тогда эти дурацкие рассуждения о бесконечном росте несколько бы поутихли.

Прямо в городе?

Да. Мне кажется, на протяжении веков, а может быть, даже тысячелетий напоминания о нашей смертности были гораздо ближе к дому, чем сейчас.

Да, это правда. Очень важно напоминать человеку, что он смертен.

Это могло бы стать темой архитектурной биеннале – как напомнить человеку о смерти. Memento mori. Как бы вы это сделали? Какая форма бы здесь подошла?

В Японии, вы имеете в виду? Если поехать в деревню, то там у них семейные могилы находятся прямо на фермах – обычно на какой-то возвышенности или небольшом холме, но всегда рядом с тем местом, где они работают. В середине августа мы отмечаем День предков. И в крестьянских семьях есть особый ритуал, в соответствии с которым они принимают духов предков у себя в доме. Готовятся какие-то небольшие подношения, открываются двери, предков приглашают войти. Праздник длится два-три дня, после чего с духами снова прощаются.

Эта традиция поддерживается только в деревнях, в Токио – нет?

Только в деревнях. В Токио приходят на кладбища привести в порядок могилы, возложить цветы, поприветствовать покойных родственников, рассказать им, чем занимаешься. То есть все не так… Мне кажется, что именно семейные узы всегда связывают человека с чувством уважения к предкам и с ощущением собственной смертности. Это, на мой взгляд, очень важно. Потому что сегодня у людей множественная идентичность. У нас есть профессия, какие-то общественные навыки – они служат своего рода валютой, хоть и не связаны напрямую с деньгами. И наша семейная ипостась – лишь одна из таких идентичностей.

Но в городе ты просто воспринимаешься как единица. В метро ты просто еще один пассажир. Там совершенно не важно, кто ты, что ты делаешь, сколько тебе лет. Ты просто человечек. И мы каждый день посменно пребываем в этих трех идентичностях. Когда у тебя есть деньги, это несложно – можно просто побыть анонимным и не чувствовать никакой ответственности. Если ты что-то умеешь, у тебя очень сильное ощущение собственной идентичности. В этом смысле сегодня семейная идентичность, может быть, самая сложная, потому что семью не выбирают. Она никак не зависит от твоих личных желаний. Ты просто в нее вовлечен, и с этим ничего не поделать. Конечно, всегда можно уйти из семьи, но если ты хочешь оставаться ее частью, тебе приходится просто принимать какие-то вещи… Интересно, что в Японии чаще всего начинают задумываться о рождении детей или покупке собственного дома годам к тридцати-сорока. Это как раз тот момент, когда человек снова пытается разобраться со своей семейной идентичностью, потому что ему приходится задуматься о том, сколько лет он будет выплачивать кредит, кому достанется этот дом и т.д. То есть дом – это очень редкий тип постройки, относящийся к семейной идентичности.

Редкий тип постройки?

Уникальный в своем роде. Дом всегда напоминает тебе, что ты член семьи. Со съемным жильем гораздо проще, там тебе не приходится об этом думать, но как только ты вселяешься в собственный дом, он то и дело начинает напоминать тебе, что ты член семьи.

Я потерял связь с темой смертности, с которой мы начали. Но давайте представим, что городской совет Токио поручает вам расставить по всему городу некие напоминания о нашей смертности. Что бы вы сделали?

У нас много пустого пространства между домами. Можно было бы обустроить там небольшие могилы.

(Смеется.) Прекрасно!

Сейчас это запрещено.

Но если городской совет захочет, он может изменить закон.

Сейчас можно держать дома урну с прахом, но нельзя хоронить останки под домом или рядом с домом. Если ты хочешь поместить урну или кости под землю, тебе можно это сделать только в специально отведенном для таких целей месте.

Пожалуй, вы в своей жизни произвели на свет больше слов, чем построили зданий. В чем важность слов для архитектуры?

(Смеется.) Мне кажется, в обсуждениях и дискуссиях сохраняется сама ценность архитектуры. Думаю, споры об архитектуре – очень существенная вещь.

Почему?

Именно благодаря дебатам постоянно поддерживается ее ценность. Люди издавна воспринимают архитектуру как некую непреходящую ценность. Таковой она и должна оставаться. Но если у нас не будет слов, чтобы описать то или иное здание или обсудить его достоинства, нам трудно будет сохранить этот статус архитектуры как непреходящей ценности.

То есть слова гарантируют непрерывность архитектуры.

Мне кажется, это очень важно. Стиль здания – тот же язык. Скажем, ренессансный стиль или готика. Мы их узнаем и тут же начинаем рассуждать об этих стилях. Здание, которое мы можем таким образом обсуждать, сохранит свою ценность гораздо дольше, чем то, о котором мы говорить не умеем.

Последний вопрос. Назовите самую важную вещь, которую вы поняли в своей жизни.

Наверное, то, что мы способны меняться.

Спасибо вам.