Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

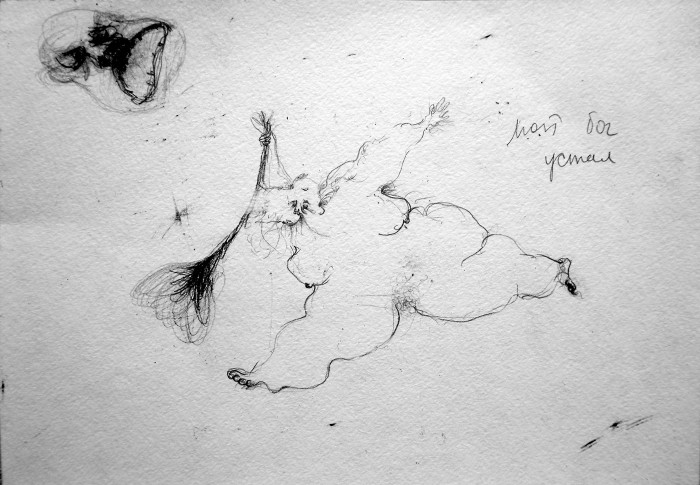

Графика – преимущественно автоматический рисунок – не единственный, но любимый метод Ирины Петраковой. У художника свой узнаваемый стиль: монохромные работы, тяготеющие к абстрактному языку, в котором доминирует случайность – случайность акварельного бесформенного пятна, случайность образа, проступающего из карандашной штриховки будто фрагмент пятна Роршаха. Графика построена на нюансах, всегда мрачных и тревожных. Все, что делает Петракова, – от скульптуры до перформанса – это рефлексия на актуальные темы, но пропущенная через ее прошлое, личную память.

Ирина сибирячка, из старообрядческой семьи. В Центре «Красный» она сделала большой проект, посвященный обряду, ритуалу, религии и сектам – «Объясните это темным». Ключевым элементом этой работы было видео – разговор о религии с бабушкой Ирины, последовательницей Свидетелей Иеговы, бывшей старообрядкой. Семейной памятью также объясняется работа с вышивкой или тема народной деревянной игрушки.

При этом Петракова, для которой темы народной религии и хтонизма – концептуальные камертоны, смотрит на них не с холодной исследовательской позиции, но и не с позиции адепта-фанатика. Петракова – художник-трикстер, и только трикстерство, которое смешивает остранение и отстранение, позволило ей подписать «Первый манифеста русского хтонизма» (автор Михаил Климин).

Трикстерство – позиция, в которой все держится на деталях: образ жизни, социальные связи. Риторика художественного языка – это лишь одна из граней художника-трикстера. Конечно, это трикстерство связано с искушенностью Петраковой, работавшей в совершенно различных институциях, связанных с современным искусством. Она обладает талантом выстраивать вокруг себя художественную среду, в которой встречаются люди из разных сообществ. И это, возможно, ключ к пониманию того, как глубоко личное искусство становится крайне популярным среди разных людей.

Петракова – выпускница ИПСИ и «Базы», и ее работы не лишены характерной для «Базы» политизации. Но даже политизация, как в работе «Бум» – бумажной скульптуре в форме ядерного гриба, представленной на выставке «Вечно живой труп» («Винзавод», 2014 год), – соседствует с личным, биографическим: отец Ирины строил АЭС, и в связи с этим возникает значимая для нее тема хрупкости, постоянной угрозы катастрофы (неважно, катастрофа личная или техногенная или война).

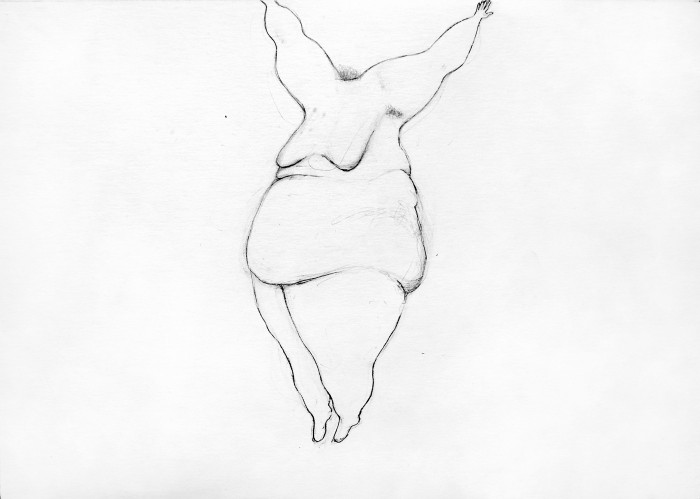

Хрупкость подчеркивается выбором материала – как для скульптуры, так и для графики. Часто ее рисунки и акварели сделаны на вырванных листах с оборванными краями. Скетчбуки, используемые для случайных, полубессознательных набросков, дудлинга, для Петраковой равнозначны тем работам, для которых она разрабатывает эскизы, визуальный ряд которых многократно повторяет. Темы, с которыми она работает постоянно, – телесность, суеверие, любые аспекты реальности, которые ее же фальсифицируют. Однако точка зрения, выбранная Петраковой, неизменна – это она сама, ее подсознательное, ее память. В какой-то степени это радикальная позиция, требующая смелости, ведь тут зритель имеет дело с психическим эксгибиционизмом.

Противоречие между современностью, актуальностью языка и почвеннической, мистической ориентацией решается за счет того, что хтонизм в понимании Петраковой – это свойство ее личности, персональной памяти, работ, но еще и самой реальности. Ее творчество происходит от бессознательного, но это же бессознательное в ряде других случаев несет отпечаток хтонических архетипов, которые нашли свое выражение в народной магии, знахарстве, заговорах, юродстве – всех тех странностях прошлого, которым Петракова наследует. Просто она признает возможность мутации, трансформации всех этих практик.

В этом Ирина наследует Йозефу Бойсу, для которого даже вопросы о границах искусства были пропущены через саморефлексию. Как и Бойс, Петракова использует разные медиа. Она также наследует и развивает формальные решения графики и живописи Бойса. Образность ее работ не ограничена автоматическим рисунком в духе дада и сюрреалистов, в фигуративных работах включается любая визуальность – от «Трех граций» и Рубенса до мемов и случайных картинок из интернета. Но любой образ трактуется как перверсия, удивляющая, пугающая и привлекающая.

Можно говорить о смеси восторга и ужаса, шока, что Кант называет «возвышенным», противопоставляя «прекрасному». Так можно описать некоторые рисунки Чекрыгина, Кокто, Сперо, действа Кроули, «Капричос» Гойи. При этом работы Петраковой не иератичны и не ангажированы политически, но обладают актуальным языком мрачной чувственности, которой чужда сентиментальность: неясность композиции, деструктурированность линий и пятен, между которыми нет четкой разницы, образность на грани абстракции, отсутствие ритма – вечная статика тьмы, как собственной, так и тьмы окружающей реальности.

Дмитрий Янчогло

Я смотрю, вы постоянно рисуете одно и то же, условно говоря.

Да, у меня были разные серии за несколько лет с этим пятном, которое в разных техниках так или иначе пролезает. Вообще я для себя, честно говоря, описала эту практику как попытку разучиться правильно рисовать. Это даже не «строгановка» – я училась в Новосибирске. Когда тебе в классическом институте ставят натюрморты, ставят обнаженное тело, ты должен правильно рисовать. Ну, вы понимаете, что такое в классической школе правильно. Если ты рисуешь неправильно, тебе ставят двойки, ты не сдаешь сессии.

А зачем...

…разучиваться?

Да.

Вы знаете, это какая-то внутренняя работа, внутренняя борьба, потому что когда мне хочется что-то нарисовать – человека, объект, – я начинаю это делать якобы правильно. Мы с друзьями, например, иногда просто собираемся и рисуем модель. И первым делом я стараюсь правильно нарисовать человека. А потом, когда начинаешь уже немножко от этого освобождаться, ты не думаешь о том, что правильно. Это уже такой внутренний посыл. По сути, ты рисуешь так, как ты бы нарисовал. Вот в этот вот момент нужно разучиться рисовать правильно.

«Правильно» – это, во-первых, похоже?

Да. Реалистичное изображение. Я имею в виду именно уход от реалистичного изображения к чему-то такому, как, например, вот это пятно. Вообще это, наверное, очень похоже на скульптурный прием, когда из целого камня вычитается лишнее.

Например, вы нарисовали человека, условно говоря, правильно.

Реалистично.

Да. И оказывается, что это не то, что вы хотите рисовать, и вы того же человека рисуете по-другому.

Да.

А он похож на других людей?

Похож. Но это скорее...

Вы только его так рисуете или меня бы рисовали так же?

Я в принципе много работаю с телом. Иногда это тело уже настолько неантропоморфно, что оно как бы распадается. Узнавания в этом смысле нету.

А что есть?

Переживание, ощущение этого тела.

Но разные люди вызывают разные эмоции, поэтому они могут и не быть похожими между собой.

Конечно.

Но если мы вообще употребляем понятие подражания, то вы подражаете своим чувствам, а не реальности?

Я вам покажу, чем я сейчас занимаюсь. Я отчасти пришла к такой автоматической сюрреалистической практике. Вот это тоже появилось из этого пятна, момента недумания.

Но вы же не цитируете сюрреалистов.

Нет, я только технически использую их практику.

Если об этом подумать, получается, что вы не знаете, что рисуете.

В каком-то смысле – да. Если вам интересно, мы с друзьями в 2016 году написали первый манифест русского хтонизма.

А русский хтонизм отличается от латышского или индийского?

(Смеется.) Думаю, что да.

У вас в рисунках часто присутствует такая большая дама...

Да. Это для меня такой образ человека, даже человечества в целом, поскольку в нем нет чего-то гендерно выраженного. Я бы ее не назвала прямо дамой, это скорее просто такое абстрактное тело человека, человечества разлагающегося, безобразного в каком-то смысле. Для меня это все равно красиво, но безобразно в том смысле, что оно уже теряет человеческий облик. Большая женщина – это, наверное, тоже что-то хтоническое.

А что вы понимаете под словом «хтоническое»?

Знаете, у меня есть приятельница, поэтесса из Петербурга, Инга Шепелева. Мы с ней делаем такие сеансы автоматического письма. Она пишет, я рисую. Мы не задаем каких-то тем. Все, что нас объединяет, – это вот эта комната, мы здесь это делаем, и часто в конце сеанса она читает свои тексты, а я показываю, что я нарисовала. Мы понимаем, что каким-то странным образом происходит пересечение. Это как раз история про работы с пятном. Это автоматизм.

Вы знаете, у Чехова есть высказывание, что у человека все должно быть прекрасно.

Да, я знакома с этим высказыванием. Более того, я совершенно с ним соглашусь.

Как вам кажется, то, что вы делаете, – это прекрасно?

Вам страшно? Я не понимаю.

Нет, мне не страшно из-за ваших рисунков. У меня свои пятна есть.

Так они есть у всех. В каком-то смысле искусство можно рассматривать как такую арт-терапевтическую штуку, но для меня интересно, что вот эти пятна – это не мои пятна, а всех нас. У любого человека они есть, вы правильно сказали. Есть темные места.

Это не я сказал, это вы упомянули слово «страшно». Можно сказать и «ужасно».

Я довольно часто слышу от людей, что страшно. А когда они на Гойю смотрят, им весело, что ли? Странно.

Можно ли сказать, что ваши рисунки – это результат вашего соприкосновения с бессознательным или подсознательным?

Конечно. Практика автоматического рисунка как раз этим и привлекательна.

Тогда вопрос относительно ужасного или страшного. Почему людям кажется, что если это подсознательное, то оно должно быть страшным?

Кстати, это гениальный вопрос. Я не знаю. Мне кажется, что именно потому, что люди не знают, что там. Поэтому и страшно.

Ну, то есть мы неизвестного боимся?

Да.

Ведь если так подумать, это пятно, если оно и страшное, то только потому, что оно бесформенное. Оно потеряло форму. Или еще не приобрело.

Еще не приобрело!

И мы, безусловно, думаем о бесформенном как о хаосе. Даже наши культурные ссылки – темнота, хаос, первозданность...

Неопознанное что-то.

Да, непознанное. Если в природе, то обязательно какие-нибудь катаклизмы. Но на самом деле, если вспомнить Достоевского, можно сказать, что самое ужасное как раз сидит в этом углу. А не где-то...

В человеке.

Совершенно верно.

Ну, я, наверное, не соглашусь с Достоевским, мне кажется, что это не внешнее. Это такой перенос – вычленение себя. Я думаю, что все так или иначе находится в человеке. В нем есть дуальность – и прекрасное, и страшное одновременно. Ведь это страшное пятно еще и прекрасно! У него вроде бы формально присутствуют все критерии чего-то ужасного, но при этом оно не страшно. Страшнее может быть человек, который на это посмотрит и скажет: «Вау, как красиво!» Этот человек сам будет ужасным, он будет гораздо страшнее.

Я не понял, почему он будет страшнее?

Ну, не знаю, потому что человеческая природа... Тут вообще важный момент – было бы логично спросить, почему мне это интересно. И я, честно говоря, до какого-то момента сама не очень понимала, почему меня это интересует; это было интуитивно. Но получилось так, что я очень долгое время не общалась со своей бабушкой. Она жила в Казахстане. И после смерти родителей я поняла, что бабушка очень старенькая, нужно с ней как-то налаживать связь. Я поехала в Казах-стан к ней и узнала очень много интересного про себя, про свою семью. Я ей задала простой вопрос: почему она оказалась в Казахстане? Мы все голубоглазые, светловолосые, явно не казахи. Оказалось, что мои предки – староверы. Это третья волна переселения – каменщики, которые жили на Алтае. В общем, она оказалась в Казахстане и говорит: «А что, ты не знала?» Я говорю: «Нет». И я стала раскапывать фотографии этих предков-староверов. Где они жили, как они жили. Очень много стало про себя понятно. Например, я много занимаюсь вышивкой. Хотя мне всегда казалось, что я совершенно неспособна к концентрации, долго сидеть и что-то делать. Я просто себя не знала. А тут я увидела вышитые моей прабабкой скатерти и поняла, что, видимо, это тоже передается – любовь к мелкой моторике, вышиванию. Они все занимались каким-то трудом: вышивали, шили себе платья – это все очень прекрасно.

Сейчас в Москве открылось новое выставочное пространство Cube Moscow в Ritz-Carlton. Вот я там показываю работу, где такие вышивки на покрывалах для гроба. А еще я делала проект про секты. Собственно, эта моя столетняя бабушка уже 20 лет в Свидетелях Иеговы. И мне было очень интересно – как, почему, зачем все это? Понятно, что она живет одна. И она сказала мне, что это поиск истины, поиск Бога. Я говорю: «Но ты же старовер! Как так может быть?» Странно. Я сняла фильм про нее. Понятно, что у нее сознание сейчас уже сектантское и с ней иногда сложно – она видит только это. Но иногда у нее проскальзывает момент, когда она начинает объяснять, что она пыталась таким образом понять мир, понять Бога, найти себя. Именно изучая его, посещая...

Каким образом можно изучить Бога?

Изучая Библию. По крайней мере так она мне рассказала: «Я пыталась понять, как же так – вот весь мир, а где в нем Бог?» Она ходила в православную церковь, еще куда-то и потом, видимо, нашла ответ на свой вопрос именно в этой церкви.

Интересно. Может быть, это тоже что-то хтоническое?

Абсолютно! Мне от этого и жутко в каком-то смысле, потому что, с одной стороны, я понимаю, что это моя бабушка, это единственный мой живой родственник, и у меня к ней есть чувства, но при этом я вижу, что у нее сознание – действительно, там столько всего в голове... Возможно, первоначально это очень правильный посыл – просто понять, как устроен мир, почему она здесь – те экзистенциальные вопросы, которые человек себе задает. Но у нее в голове все перевернулось очень странным образом. Это жутковато, но классно.

Но все-таки – что вы называете хтонизмом?

Ну, мне нравится это столкновение. Для меня хтонизм – это возможность увидеть непроявленное, вот такую хтонь. Не только в массовой культуре – может быть, даже в высокой. Вот это столкновение проявленного с непроявленным, этот рубеж, зазор, разлом – я даже не знаю, как назвать.

Щель.

Да. Это самое правильное слово.

А вы не поклонница фильма Ильи Хржановского «Четыре»?

Ой, не знаю. Честно говоря, с Хржановским у меня странные отношения, я была на съемках «Дау» в Харькове.

Я как раз хотел спросить, вы случайно не участвовали?

Там участвовала половина Москвы, и я там была. Честно говоря, когда я уехала оттуда, у меня был психоз. Я, конечно, видела фильм «Четыре».

Вот эти старухи – это как раз о хтонической России.

Да. А в «Дау» я попала через знакомую, которая занимается кино. Тогда все туда ездили, у них все время были разные съемки, я была в 1953 году. Тебя одевают в одежду этого года, и ты должен говорить на условном языке, ты не можешь употреблять слова «интернет», «мобильный телефон». То, что там происходило, было очень странным. Все кончилось тем, что мы, извините, бухали с этими учеными, потому что там такой градус странности, непонятности... Особенно для неподготовленного человека. Я ж не актриса. Я не понимала тонкостей этих съемок – а они просто приезжают, снимают... Я даже не могу объяснить, что я там делала. Как-то познакомилась с ним, провела три дня на съемочной площадке и уехала с жутчайшим похмельем и психозом, когда ты не понимаешь и не можешь объяснить, что это вообще.

Так это же прекрасно, это как ваше темное пятно!

Может, это и послужило катарсисом. (Смеется.) Может быть, я должна быть признательна Хржановскому.

Одна вещь не дает мне покоя. Вот я смотрю на этот рисунок и думаю: паук это или не паук? В середине. Вы не знаете?

Ну, формально, наверное, паук.

Я просто знаю и люблю рисунки естествоиспытателей, которые рисовали всяких птичек. Это были просто удивительные рисовальщики. Например, Фромантен, французский художник и путешественник, который рисовал Алжир, Марокко. И в то время, когда практически не было фотоаппаратов, их единственной задачей было по возможности точнее зарисовать то, чего никто не видел. В реалистическом рисунке, когда ты изо всех сил стараешься это сделать, есть бесконечное приближение к тому, чего не можешь достигнуть. Ведь ты же не можешь вставить объект в рисунок, ты всего лишь посредник. Я сам не рисую, но помню, когда в Монголии жил в палатке, там нечего было делать, и я стал рисовать каких-то коров. Это был способ жизни в той ситуации. Почему вам кажется, что реалистического рисунка недостаточно?

Я не против реалистического искусства. Да, я пытаюсь его в себе уничтожить. На самом деле это очень правильный вопрос. Я его сама себе тоже задаю: «А что ты делаешь вообще? Какую задачу ты как художник решаешь или не решаешь?» Не знаю, может, это попытка что-то осмыслить, понять, какое может быть развитие. Опять же, в чем сегодня смысл реалистичного изображения объекта? Оно как бы не нужно. У нас есть фотоаппараты, причем дико крутые, которые могут очень точно передать этого паука или что-то еще. Наверное, это моя внутренняя оптика, мой взгляд на мир, где реальность перекрывается чем-то темным. Я не то чтобы отказываюсь от реалистичного изображения, но есть какие-то вещи, которые ты рисуешь, и при этом все равно... Не знаю, может, это действительно какая-то оптика художника, какие-то картинки, я что-то вижу. Вот я посмотрела на вас, и где-то что-то может вылезти. Это то, что у диджеев называется «микс». Они компилируют музыкальные произведения из фрагментов. Я ответила на ваш вопрос?

Нет. Но не важно. У меня такой вопрос: то, что вы рисуете, – это объект, ваше мышление или, скорее, ваше чувство относительно того, что вы рисуете?

Переживание.

Да. Если это человек, то вы рисуете физически человека. Но в принципе объект меняется на что-то ваше. Должен ли художник страдать, переживать, чтобы потом пользоваться этим опытом, чтобы рисовать?

Да, я думаю, что художник переживает довольно большой спектр чувств, в том числе и страдание. Но он не должен только страдать. И радоваться, и удивляться.

Я не говорю о том переживании, которое испытывает простой человек. Я вот помню один период, когда несколько лет все было завязано на беспрерывном страдании. Казалось бы, какое безобразное, неталантливое время! Но тем не менее я почти уверен, что это время до сих пор мне помогает принять какую-то форму, когда я что-то делаю. Я не могу это выкинуть, да и не нужно.

Я с вами абсолютно соглашусь, потому что художниками становятся люди, которые не то чтобы способны страдать, а способны осознать это страдание. Может, даже не страдание. Вы же сами говорите, у вас был период, когда было не очень просто, но вы осознали, что именно через это страдание или проживание не самого жизнерадостного момента вы смогли трансформироваться, стать другим, получить опыт. Стать более – не знаю – мудрым. Или взрослым.

Это уже слишком, я этого не говорил!

Это я для себя. Должен ли художник все время страдать? Нет. Думаю, что он тогда просто ничего не сможет делать и довольно быстро умрет. Хотя это, наверное, выбор каждого человека.

Не похоже, что вы очень много страдали. По вашему внешнему виду так не скажешь. Но когда вы рассказываете про бабушку...

Это я вам еще многого не рассказала.

Да, интересно, что вы хотите разобраться в этой истории. Вы почувствовали что-то, что вас привлекает в этих монстрах? Почему вы начали интересоваться казахским прошлым? Вы же до этого никогда там не были?

Это был поиск.

Чего?

Ответа на вопрос, который меня беспокоит.

Какой вопрос вас беспокоит как художника?

Интерес к определенной теме. Понимаете, я же не просто решила этим заняться. Появился какой-то внутренний запрос того, что есть пробелы в понимании твоего прошлого, тебе интересны какие-то вещи – почему? Плюс вот эта история про секты, которая меня вывела к совершенно другому. Когда я стала делать проект про секты, я изучала вообще все подряд, а моя бабушка была одним из пунктов в этом проекте. Было классно ее посетить потому, что я смогла какой-то материал собрать. То, что я узнала про себя, то, что в этот проект влилось, было совершенно не запланировано. Я даже не подозревала.

Скажите, что значат ваши татуировки?

Какая именно? Эта?

Эта и та. Это колготки?

Да. Это странная история. Я поехала в Амстердам, и мне очень захотелось сделать татуировку; я совершенно не понимала, что сделать, и из-за этого незнания, непонимания решила, что это должно быть что-то маленькое. Я пошла в салон и попросила сделать мне что-нибудь на выбор мастера.

Это змея?

Я не знаю, он пытался мне объяснить, что это элемент какого-то африканского изображения.

Вы считаете, что это что-то значит? В смысле не сама татуировка, но в вашей жизни?

В том-то и дело, мне совершенно не важно определение этой конкретной штуки. Скорее, опять же, важно мое отношение к этому. Мне было важно зафиксировать что-то для себя, и, возможно, что когда я была в Амстердаме, для меня было важно сделать это именно таким способом. Например, этот идиотизм с колготками – я поэтому и сделала его здесь, чтобы не видеть его каждый день.

А зачем, если вы даже не видите? Это для других? Чтобы они смотрели на вас и видели идиотизм?

Нет, для других я вообще очень мало что делаю. Это все равно для себя, я же все равно знаю, что она есть.

Тут явно какая-то работа с телесностью.

Ну да. Все всегда надо объяснить, но не все получается. Почему я сделала татуировку колготок? Не знаю, потому что мне кажется это дико смешно, какие-то колготки на руке, черт его знает.

Может, татуировки вообще что-то идиотское?

(Смеется.) Может быть, не знаю. Ну, иногда есть страдания и переживания, а есть какие-то светлые моменты, когда просто хочется себе сделать татуировку колготок на руке.

А вы помните тот момент, когда вам захотелось это сделать?

Да, конечно. Я была в гостях у своего приятеля, он хореограф-постановщик. Делает танцевальные спектакли. У него хобби – он бьет татуировки. Мы с ним разговаривали про рисунки, и тут я стала рисовать и показывать свои эскизы, а он фиксирует какие-то смешные штуки и переводит в татуировки. Я увидела у него эти колготки, мне этот рисунок очень понравился, и я ему сказала: «Слушай, я его хочу. Ты мне можешь это сделать?» Он на следующий день мне это сделал.

Вот это пример именно такой конкретности, с какой мне хотелось бы услышать про ваше занятие сектами.

Я сейчас пытаюсь вспомнить, что на самом деле послужило причиной... Наверное, это ужасно звучит для художника, но это интуиция.

Ну, для художника это, может, не звучит ужасно, но это ужасно для понимания. Что это значит? Что вас вывело и куда вас вывело? Вы не помните, как начали этим интересоваться – ну и ладно. Но куда это вывело? Вы же сами сказали: «Я там такое узнала!» Что вы там узнали?

Ну, наверное, это скорее был интуитивный поиск. Нащупывание пути или, может быть, пятно, о котором мы так много сегодня говорим. Когда оно как бы есть и не может не быть, оно присутствует, и вы начинаете действительно из него что-то лепить, с ним работать. Это меня привело к осознанному пониманию темы, с которой я работаю – чего-то хтонического.

А может, можно просто сказать, что хтоническое – это понимание чего-то дорационального, примитивного в современных людях, которые тянутся к первоначальному, условно говоря? И это проявляется, в частности, в их верованиях, в их способе жизни, странностях, которые они...

Знаете, одно из моих наблюдений о развитии этого направления искусства и в принципе человечества в целом: в суперинформационном потоке нашей жизни, которая отчасти очень структурирована гаджетами, медийным полем и информацией, вообще не остается места для чего-то непонятного, неизвестного, потаенного. В каком-то смысле, наверное, сейчас поворот к религиозности не только в России, но и в мире связан с вопросом, что людям вообще нужно. Что мне это дает? Или, наоборот, отнимает? Но эта щель, этот зазор – для меня это возможность не то чтобы указать человеку на его внутреннюю слепоту... Не знаю, неправильно так говорить. Надо подумать.

Я читал «Окаянные дни», когда они еще только вышли в Советском Союзе. Бунин пишет: «Был он на съезде профсоюзов, видел Ленина. Это такое...» И многоточие. И я страшно заинтересовался, что же там было. А потом вышло уже без цензуры. И я читаю: «Был на съезде, видел Ленина. Это такое животное!» Понимаете, к чему я? Вы тоже вдруг что-то увидели?

Вы сейчас хотите, чтобы я вам так просто – раз-раз, так и так? Может, это мой секрет!

Секрет, потому что вы не знаете или не хотите говорить?

(Смеется.) Какой художник признается в том, что он чего-то не знает?

Почему же? Раньше девочки любили играть в такие «пряталки» – зарывали, например, в землю всякие секретики.

Фантики, да.

И бусики. В каком-то смысле вы – единственный человек, который зарыл этот секрет и за него отвечает. Теперь вы можете об этом забыть, и никто его не найдет. Допустим, вы зарыли в себе эти секретики и забыли. Вы поэтому не хотите говорить? Ведь зачем другим знать ваши секретики?

Это очень похоже. Может, не совсем прямо так, но в каком-то смысле...

Но хороший художник же должен быть честным.

Это правда.

Зачем же на словах быть такими стеснительными?

А я вообще стеснительный человек и не очень красноречивый. Поэтому я нахожу свой способ общения с миром.

Очень странно, вы очень стеснительны в коммуникации, а в работах на самом деле ничего стеснительного нету.

Потому что это единственная возможность быть честным. Это действительно так.

Скажите, пожалуйста, вы знаете то, что вы рисуете?

Не всегда.

А себя вы знаете?

Не всегда.

Можете сказать, чего вы не знаете?

Ну... наверное, это тоже не очень скромно звучит, но первое, что приходит в голову, – какой-то скрытой силы.

Своей скрытой силы вы не знаете?

Да. Скорее, подавленной какой-то.

А где эта сила может проявляться? В работах?

Да.

И только?

Ну, у меня ничего другого нет в жизни.

А я чувствую, что вы точно думаете о том, чем вы занимаетесь, и, в частности, о том, что получается на ваших рисунках. Это так получается, потому что вы такая или потому что мир такой?

В каком-то смысле это обоюдная история, мы же существуем отдельно. Я отдельно, мир отдельно. И вы отдельно. Но все в какой-то связи, потому что мир такой. Потому что я вот такая получилась, способная страдать, переживать. Знаете, вот эти женщины, медиумы в начале прошлого века, тоже рисовали... Но у них были большие такие поля, цветные какие-то штуки, круги. В этом смысле я такой хтонический медиум. В этом есть какая-то способность трансформировать наблюдение мира, состояние мира, людей через этот регистрирующий аппарат. Просто – раз, и получается что-то такое. А в момент, когда я это делала, я совершенно не думала о том, что я делаю.

Вы интересуетесь собой?

В каком смысле? Хожу ли я к психоаналитику? (Смеется.) Да нет, попытки разобраться никогда у меня особо не было. Может, надо было. Мне кажется, зачем? Все, в общем, и так понятно.

То есть не интересуетесь?

Интересуюсь, но к психоаналитику не хожу, я в эти вещи не очень верю. Мне кажется, я сама себе психоаналитик.

Вы же знаете всю историю приблизительно, схематично. Такое впечатление, что к психоаналитикам в Вене в начале прошлого века начали ходить такие дамы, которым что-то мешало жить, им было плохо, но непонятно почему. Вроде бы все очень хорошо – богатые, семейные, хорошее происхождение, но все не так. Может быть, голова болит. А психоаналитик говорит: «Ребята, у вас ведь что-то произошло! Ложитесь на диванчик и рассказывайте». Как правило, они рассказывают о детстве, юности, какихто событиях. И оказывается, то ли их кто-то насиловал, то ли, наоборот, ничего не делал.

(Смеется.) А хотелось бы.

Да, но в основном все-таки что-то было. И вот мы имеем историю, обговариваем ее с психоаналитиком, совместными усилиями создаем рассказ, где все объяснено, и голова перестает болеть. И неизвестно, было ли на самом деле то, что в рассказе, или он просто был создан, чтобы освободиться от боли, причину которой мы никогда не узнаем. Но рассказ подействовал. Можно ли сказать, что это познание себя? Например, если бы я сказал: «Вот Ирина много читала о сектах и странных качествах человека и вдруг поняла, что это что-то очень близкое. Значит, в ее жизни что-то такое было. Или в жизни ее предков». Правильно я толкую?

Да. Звучит довольно правильно.

Но вот что я скажу: это только она так думает, поскольку если бы она сильно заинтересовалась чем-нибудь другим, она могла бы рассказать другую историю, в которой тоже увидела бы свои картины.

Знаете, я занимаюсь с детьми и подростками. В одной группе маленькие дети, там у них рисование, лепка. А подростки делают проекты в сфере современного искусства. У нас там диджитал-арт, видео. Они все очень интересные, классные. Мы вчера как раз обсуждали стадии развития проекта. И пришел галерист Дмитрий Ханкин из галереи «Триумф». Он стал смотреть, задавать вопросы, участвовать. Одна девочка собиралась снимать видео, и он ей стал давать советы, что в основе всего, особенно хорошего видео, лежит история. Все сериалы построены на какой-то сильной истории. Вы тоже говорите о сильной истории, которая вроде бы есть, а вроде и придумана. А может, и не надо знать – придумана она или не придумана. Может, люди вообще в принципе придумывают себе истории для того, чтобы в их жизни был какой-то смысл. Чтобы было оправдание того, что они делают.

У вас есть своя история?

Ну да, конечно. Мне кажется, художники вообще очень мифологизируют. Создают какую-то собственную мифологию. Наверное, без придумывания этих историй все станет прозрачным и чистым и будет не так интересно. Не знаю. Может быть, искусство и держится на этой не до конца познанной истории. Что это, как это, о чем это? Что мы вообще делаем? Приходится врать и шутить. (Смеется.)

Скажите, то, что вы стеснительная, – это ваш образ?

Нет, это правда. Я ужасно стеснительный человек. Видите, я даже говорить-то не могу. Может быть, это потому, что образ настолько укорененный, что я на самом деле скрываю свою силу. Может быть, это такая маска стеснительного человека.

Что это за сила? Физическая? Например, вы накачанный человек и можете пробить кулаком стену? Или лбом. Или можете не спать долго? Или идти километрами? В чем сила?

В чем сила, брат? (Смеется.) Не знаю, в какой-то силе восприятия и в честности. В силе быть честным, в понимании, кто ты, где ты, как ты видишь. Я, например, часто вижу среди своих коллег, молодых художников, что они довольно трусливы. Они озираются на мнение кого-то, они придумывают себе концепцию: «Ах, сейчас модно говорить про постинтернет? Точно, я буду заниматься постинтернетом!»

Что это такое?

(Смеется.) Это те молодые люди, которые уже как бы живут в интернете. В смысле в виртуальном мире. Имеется в виду искусство, так или иначе либо созданное в интернете, либо про переживания человека... Как бы их тело в интернете. Они придумывают для себя какую-то концепцию и в ней пытаются что-то делать. Кто-то довольно успешно. Но в этом нет такой убедительности, которое дает искусство. Искусство же разное бывает! На какие-то вещи вы смотрите и понимаете, что здесь художник не врет.

Это ваш ответ на вопрос, как вы понимаете силу?

Да, сила в убедительности того, что он делает.

А вы можете чувствовать эту силу чисто физически, когда вы работаете, вот откуда она берется? Или когда она есть?

Когда я это чувствую? Знаете, в разные моменты. Иногда действительно бывает, когда ты испытываешь какую-то эмоцию, но не обязательно... Иногда бывает так, что я просто сажусь работать потому, что я работаю. Я не знаю. Я как-то не регистрирую эти моменты. Я, конечно, их отмечаю для себя, но так, чтобы: «А, вот сейчас этот момент...»

Но ведь различается ваше состояние, когда совсем нет силы...

Да, конечно. Это как раз то состояние, которого мне хотелось бы максимально добиться в автоматическом рисунке. Это состояние транса, когда ты просто отключаешь свой мозг и не думаешь, умеешь ли ты рисовать, не умеешь ли, что ты там рисуешь. И это как раз про то, что ты не знаешь, что сделаешь. Я иногда даже провожу такие практики, у меня нет задумки нарисовать бабушку или женщину в ужасе от того, что вокруг нее какие-то черти или тьма. Получается, что эти образы просто где-то во мне существуют и всплывают. Я работаю с каким-то полем, где чуть-чуть – и ты сваливаешься в такую... не знаю. У меня точно не получается работать пьяной, как у Виктора Пузо.

А я не уверен, что он рисует пьяным.

Да, это тоже миф, что он все время пьет.

Кстати, вы здесь, в Москве, так сказать, провинциалка. Какой бы ни была местная художественная среда, тут все довольно жестко, всегда какие-то страсти. И если вы прямо не гений, как Зверев, то войти в эту среду легче, если есть какой-то образ. Вы создали для себя образ в этом смысле?

Мне кажется, я в процессе.

Создавания этого образа?

Ну, может быть, не образа. Понимаете, я не делаю этого специально. Я скорее проживаю этот путь. Я это делаю, потому что не могу этого не делать. Не то чтобы мне нужен образ, будто я должна быть странным художником – какие-то секты, хтонизм... Наоборот, я скорее стараюсь максимально стать тем, кто я есть. Не без мифологии, конечно. (Смеется.) Но это нужно даже для меня как для человека, мне кажется. Даже если отнять искусство – эту довольно большую, практически единственную часть моей жизни. Не важно, может быть, я стала бы учительницей. Все равно быть собой для меня важно. Это не потому, что я думаю, что тема модная и надо говорить про секты, а потому, что это часть меня, часть моего внутреннего интереса.

Есть такая детская игра, я прячу что-нибудь в этой комнате, вы входите и ищете, а я говорю: «Тепло, теплее, теплее, горячо». Вы ищете себя похожим образом? То есть хотите стать собой, что-то делаете и думаете, тепло или холодно? Вот сходили, скажем, на концерт группы «Любэ». Холодно?

Очень холодно.

Пошли на Федорова.

Теплее.

Где теплее всего?

Если про места, то совсем горячо, наверное, здесь.

Здесь – это где? В этой комнате?

Эта комната, этот дом. Это важная точка, действительно довольно теплая, можно даже сказать – горячая.

Это в каком-то смысле тоже мифология, безусловно. Вы же не говорили, что нашли себя, вы сказали, что приближаетесь.

Это даже не поиск себя, а попытка быть собой. Потому что поиск себя – да что себя искать-то? Это у меня лет в 10–15 был поиск себя. Я занималась какими-то разными штуками, пыталась придумывать, кем мне быть. Но в какой-то момент я поняла, что не надо ничего придумывать. Типа выйти замуж, просто чтобы у меня была семья, раз у меня нет семьи, быть классной телкой, найти себе классного мужика... Я честно пыталась соответствовать этому образу, который мне, возможно, когда-то навязали. Может быть, я в него верила. В какой-то момент – опять же, не знаю, страдания – оказалось, что у меня не получается быть нормальным человеком, как все, как какие-то подруги. И ты понимаешь: «Чувак, не надо придумывать, просто будь собой. Делай то, что у тебя уже есть». У меня уже законченное образование, стремление быть художником, я просто долгое время этого не признавала. Я не видела этого, не хотела.

Почему же такое чужое оказалось вашим?

(Думает.) Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Честно. Очень честно, нету.

Так это же прекрасно! Главное, что вы это знаете, что нет ответа. Это для вас горячо.

У Брехта есть понятие отрешенности или отстранения. Если бы вы отстранились и посмотрели на себя, в смысле – странный такой персонаж, что бы вы увидели?

Вы как-то все время сводите к персонажности. Я не знаю, я не ставлю этот вопрос таким образом. Для меня это очень естественно. Мы с вами не актеры, чтобы придумать какую-то роль и в нее вжиться.

Нет, мы актеры, безусловно.

Ну, не настолько. Я все-таки не считаю себя актером. Для меня эта жизнь, этот условный персонаж и этот человек, которого я вижу, естественен. У меня нет разделения – вот тут я художник, а вот тут я человек – Ирина Петракова. У меня все в одном. Если вы говорите про этот персонаж – окей, я готова побыть персонажем для вашего журнала или для вас лично, но я не создаю образ себя.

Хорошо, вы не персонаж, но кто? Кто тот, который рисует?

Это точно не персонаж. Например, моя знакомая, куратор, приходит ко мне в мастерскую, говорит: «Мы делаем коммерческую выставку, я хочу что-то взять у тебя». Говорю: «Конечно, приходи». Она смотрит и говорит: «Ой, я ничего не могу взять, потому что это страшно. Почему в твоих работах столько боли?» Я ей говорю: «А почему в этом мире столько боли?» Я не знаю. Я же не думаю: о, сейчас нарисую что-то максимально ужасное, чтобы все... Это что-то естественное. Меня это не пугает, но я понимаю, что для других людей это как-то... Темнота какая-то, люди хотели бы выйти из этой темноты, а я еще больше их запутываю. Если я буду делать то же самое, но использовать красный, желтый, синий цвет, возможно, это все будет не так ужасно. (Смеется.) Это же не мои личные страхи.

А чьи?

Любого зрителя. Человека, который на это смотрит. Если страшно, значит, наоборот, это классно. Значит, это в нем находит какой-то отклик. Люди ужасно боятся столкновения с чем-то неизвестным.

То есть вы не боитесь, когда это рисуете?

Нет, вообще. Более того, я же говорю, что не вижу в этом ужаса. Иногда меня удивляет то, что получается в результате автоматического рисунка, потому что думаешь: «Вау! Чо?» Но это совершенно не пугает.

Ирина, вы знаете себя?

До какой-то степени да, конечно. Но только до какой-то степени.

Но вы знаете себя как художницу?

Для меня это путь, я изучаю какие-то вещи.

Знаете ли вы себя ту, которая рисует эти рисунки?

Возможно, не до конца. Потому что для меня действительно остается вопрос: каким образом это получается? Потому что я не ставлю себе какой-то задачи изобразить что-то конкретное. В этом смысле это, конечно, всегда остается неизведанным, неизвестным. Я не знаю, что я получу на выходе. В этом смысле, конечно, нет. А вы знаете себя?

Нет. Абсолютно. Для меня это постоянное удивление.

Удивление – это хорошо. Это прекрасное чувство. Люди, особенно взрослые, очень редко умеют удивляться. Если вы можете удивляться себе, это уже офигенно! (Смеется.) Неважно, даже каким штукам. А вот такие работы воздействуют на зрителя и провоцируют у него какое-то неприятное ощущение страха. Человек вряд ли купит такую работу, чтобы повесить ее в детской, например. Но тем не менее, если она у него вызывает негативную эмоцию или не негативную, а тревожную... Это классно – вызывать состояние тревоги. Хотя нет, не хотелось бы называть это состоянием тревоги. Скорее, состояние вопроса. Если человека это не оставляет равнодушным, это в принципе задает вопрос, что-то начинает вибрировать в его жизни, в его действительности. Это классно. Мне как-то хорошо от этого.

Вы бы хотели пойти на войну?

На войну? Нет. Я вообще не очень люблю насилие.

Очень многие художники и поэты в 1914 году хотели решить все эти проблемы и просто пойти воевать.

Не знаю. Мне кажется, у нас так много борьбы в жизни, ну, вот сейчас...

В смысле сейчас в России?

Сейчас в России, в моей конкретной жизни, в жизни людей, которые живут рядом со мной. На войну – точно нет. Я не думаю, что война как история может решить ваши проблемы. Конечно, она наверняка трансформирует вас как личность, но это, по-моему, не в лучшую сторону происходит. Нет. Ну и опять же, это лишь история про рисунки, у меня есть масса других работ, не таких страшных. Понятно, что они тоже не будут у вас висеть в ресторане. Тем не менее мне нравится работать с чем-то таким... Вот есть высокая культура, где искусство как из дорогого бутика. Какое-то оно все, понимаете, буржуазное – флер дорогих духов. Я вам рассказывала про наш манифест русского хтонизма, что это такая темень из-под полы. Это что-то такое потаенное, но при этом оно существует, и не указывать на это я как художник не могу себе позволить.

Означает ли это, что вы опускаете себя до каких-то образов? То есть вы – умная, хорошая девушка из культурной среды, но вдруг подумали: «А может, здесь, внизу, есть правда?» И туда опускались.

Или наоборот – я поднимаю это куда-то вверх?

Да, в том смысле, что вы вдруг увидели в этом манифесте то, чем вы занимаетесь. В прямом смысле.

Нет. Наверное, если уж так формально говорить, манифест был написан на основе того, что уже есть. Пытаясь концептуализировать то, чем я занимаюсь. Эта тема потустороннего, необъяснимого, непроявленного – собственно, этого расплывающегося темного пятна – она мне интересна. Мне кажется, что люди так часто отказываются что-то замечать, что возможно... Вот вы говорите, знаю ли я себя как художника, как того человека, который рисует. Возможно, именно этот человек и пытается в подсознании указать на это.

На то, что вы рисуете?

Да. (Смеется.) Это интересно потому, что сейчас мы живем в суперинформационном поле, у нас, с одной стороны, весь интернет, все довольно прозрачно. Но вот эти щели все равно существуют. Даже в киберпространстве.

Вообще ваши рисунки очень старомодны.

Мне тоже так кажется, мне это не нравится, честно говоря. И это задача, которую мне хотелось бы преодолеть. Как художнику. Я это чувствую и вижу, но я понимаю, что нельзя перескочить куда-то, не пройдя какой-то этап. Я не чувствую удовлетворения в этом. Я это чувствую как какую-то проходную штуку. Это просто одна часть моей художественной практики – вот она проявилась и существует. Поэтому я себе тоже задаю вопрос: а что дальше?

А что дальше?

Возможно, мне просто нужна эта практика сейчас, чтобы в этом другое проявилось, не знаю. Но у меня же тоже рисунки разные. Вообще графика – довольно старомодный медиум. Но иногда я делаю какие-то объекты на основе своих рисунков. У меня будет сейчас в московском Музее современного искусства художественный проект, но он оформлен не как выставка, а как образовательный курс. Мне как раз интересно практику автоматического письма делать не самой лично, а перенести на коллективное пространство – это будет коллективная практика. С одной стороны, мне это интересно как рефлексия на моду на все эти курсы – развитие творческого потенциала, хочешь так, хочешь так. При этом я же не психотерапевт, не коуч, не тренер. Именно через художественную практику. Мы будем делать какие-то упражнения и из актерского мастерства – работа с голосом, с телом, и с сознанием, собственно, для того, чтобы попробовать сделать одну большую коллективную работу – автоматический рисунок. Возможно, это будет финальной точкой или, может быть, запятой. Или многоточием. Для чего-то дальнейшего. Вообще всей этой истории про автоматический рисунок сто лет, ею сюрреалисты, дадаисты занимались. У концептуалистов тоже – например, у Иосифа Гинзбурга – были практики автоматического рисования.

Автоматическое письмо предполагает, что у человека есть что-то недоступное – я бы хотел что-то сделать, но не могу, потому что у меня нет средств. А это является средством выразить то, до чего мы не можем добраться. Вы предполагаете, что в вас есть что-нибудь такое сокровенное и невыразимое?

Возможно, нет. В том смысле, что я не говорю, что оно есть, я пытаюсь с этим разобраться. С другой стороны, оно есть у всех, абсолютно у каждого человека.

Я, кстати, не уверен, что у всех. Вообще у меня такое чувство, что подсознание есть только у тех людей, которые усиленно этим интересуются, у всех остальных ничего такого нету.

То есть если вы не направляете туда свое внимание, то этого не существует?

Да.

Это интересно, я тоже часто про это думаю, что в принципе это ко всему можно отнести. Где ваше внимание, там и ваша энергия. И вы как бы...

Вы там просто есть.

Да, вы там просто есть. Но тем не менее есть куча людей, которые вообще не осознают свое тело, живут на автомате, они даже не понимают...

Абсолютно.

Но тело же у них все равно есть! Тут такая же история. Они просто не осознают, что у них это есть.

А что вы осознаете, когда об этом думаете?

Понимаете, я не... Блин, это как абстрактная живопись какая-нибудь, абстрактный экспрессионизм. Вот вы зададите вопрос Джексону Поллоку: «Милый, ты что нарисовал там? Космос, ризомы? Бессознательное? Или, наоборот, сознательное?»

Не знаю.

И я не знаю. (Смеется.) Я тоже пытаюсь понять, что мы все делаем. Это для меня тоже интересно, вот этот прием старомодности как противостояния постинтернету, уже постпостинтернету, киберфеминизму... Когда вы на острие и сами не понимаете, про что это. Вот вы знаете, что такое киберфеминизм?

Нет.

Вот. А он есть. (Смеется.)

У меня такое чувство, что есть только то, чем я интересуюсь. А все остальное – это просто информация.

Но интересно, опять же, в мире, где информации столько, она такая разная, и вдруг вы случайным образом узнаете про какие-то вещи и думаете: «Вау. Чего? Это есть в современном мире?» Это множится в геометрическую прогрессию, наслаивается, и понять это все довольно сложно. Собственно, как верхушка айсберга, а внизу весь айсберг, и черт его знает, что это вообще такое. Получается, что мы даже не обращаем внимания на все, что там внизу. А айсберг тает. Знаете, что все айсберги уже почти растаяли?

Да.

Скоро ничего не останется, будет глобальное потепление, роботы захватят землю, и всем хана.

Слышал.

И все наши рассуждения про бессознательное...

Вы знаете, Ирина, у меня такое чувство, что это все неправда.

Что именно?

То, что вы говорите, и то, что я спрашиваю. Вот вы отвечаете, потому что нужно что-то сказать.

А сказать-то нечего!

Да. «Я рисую – и все». А говорить об этом... Зачем? А ваши работы – это клево. Может, это и есть причина для разговоров.

Я согласна.

Редакция благодарит Николая Палажченко за помощь в подготовке публикации