Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Сама-то я китайских философов не читаю, читает мой муж – московский актер и режиссер Алексей Левинский, интервью с которым сейчас перед вами. И вот зачитывает он мне недавно из автора периода Мин (XVI в.): «Скольких умных юношей поглотили волны отвратительных привычек океана театра!» О да! И самая отвратительная из привычек – жить в иллюзорном мире, мимо реальности; карьера, слава, деньги – ничто, репетиция – все. Причем не тот понятный веселый театр, который всем нравится, нет. Для моего мужа в принципе сомнительно то, что нравится всем. Во времена СССР, случалось, уходили с поставленных им спектаклей! Пару раз могли и побить. Сейчас уж публика не та, конечно.

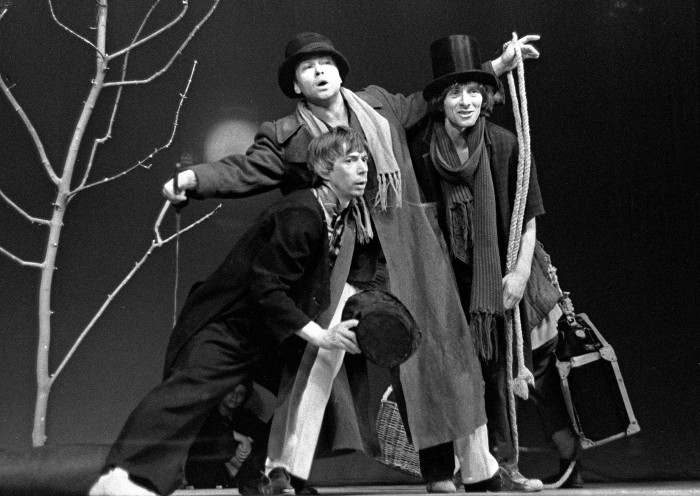

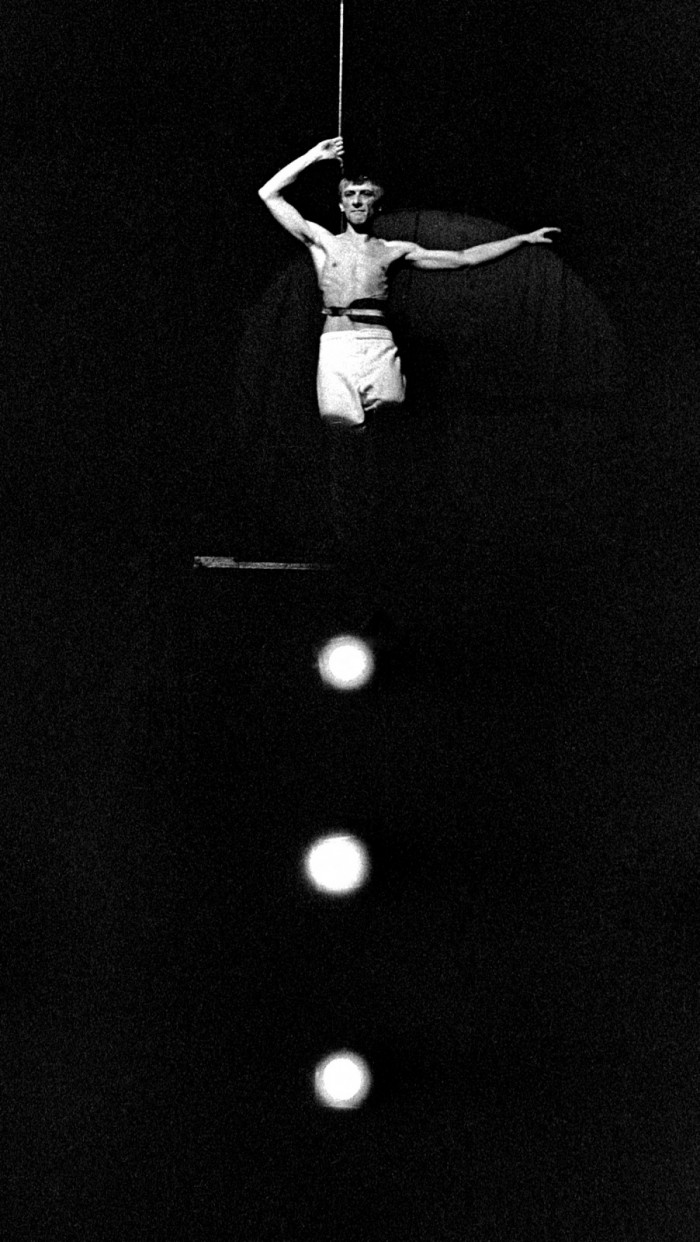

В общем, не случайно самой знаменитой ролью Левинского в Театре сатиры, где он после Школы-студии МХАТ служил актером 18 лет (1969–1987), стала роль в «Затюканном апостоле»: ведь герой, этот юнец-мудрец, бунтарь и хулиган, сильно смахивал на самого исполнителя – тот же дух противоречия, та же безумная исследовательская пытливость. Успех был большой, публика ломилась. Поражали и речи длинноволосого нахала, слишком острые для советских 70-х годов, и непривычная манера игры (это свойство игры Левинского тонко подмечено в интервью: он – «наблюдатель», то есть находится одновременно внутри и снаружи действия). И он потрясающе двигался! Зал цепенел, неотрывно следя за внезапными прыжками и стремительными перелетами угловато-гибкого тела.

Левинский учился тогда биомеханике Мейерхольда у Николая Георгиевича Кустова, работавшего в 30-е годы с Мейерхольдом. В СССР о Мейерхольде (расстрелянном в 1937 году) официально не упоминалось, о его биомеханике мало кто слышал, но мой муж и после смерти Кустова продолжал постоянные тренировки, а когда возникла его студия, обучал биомеханике студийцев.

Студия Левинского – любительская: в 1980 году он поставил и сыграл «Гамлета» в Студенческом театре МГУ, власти МГУ вскоре театр разогнали, и часть труппы ушла за Левинским. Денег в его студии не платят, билетов там не продают, своего помещения нет, но старый «гамлетовский» состав до сих пор играет вместе с вновь прибывающей молодежью. Зачем люди с хорошими профессиями и зарплатами продолжают это делать уже почти 40 лет – вопрос для отдельного исследования. Зачем продолжает Левинский, служа еще в двух театрах? Ему интересно с этими людьми, интересно соотносить их с театром, извлекая из этого соотношения другой, отличный от магистрального театр.

После падения железного занавеса Левинский по частному приглашению дважды преподавал биомеханику в Австрии, потом его позвали на международный форум, посвященный Мейерхольду, после которого пошли приглашения: Португалия, США, Япония, Германия, Франция, Греция, Турция, Великобритания (Уэльс), Бразилия и так далее. Латвия. Так что я с ним мир посмотрела, а заодно и приоделась.

Что еще сказать? Ах да, он лауреат Государственной премии. И заслуженный артист РФ – от предложения выдвинуть его на это звание он годами отказывался, но в конце концов все равно его получил, чему я, кстати, очень и очень рада. А еще он с 14 лет рисует, и недавно в филиале Театрального музея им. Бахрушина прошла большая выставка. Все его рисунки тоже, конечно, про театр.

Елена Левинская

Что вас привлекает в чтении Homo Ludens?1

Я перечитываю. Для меня игра – важное понятие.

О какой игре вы говорите?

Ну, меня-то больше интересует театральная игра, интересует человек играющий.

Но ведь наверняка Хёйзинга имеет в виду не только и не столько актеров...

Нет, у него идет речь об игре в широком смысле.

Как вам кажется, актеров нужно хоронить на кладбище или вне кладбища?

Я считаю, вне кладбища.

Почему?

Потому что это какие-то люди непонятные. Они с обществом соприкасаются, но как-то не так...

Но ведь странно получается: мы определили человека через игру, но при этом человека, посвятившего игре всю жизнь, мы как бы выталкиваем из нашего сообщества.

Я думаю, это закономерно. Хёйзинга говорит, что в основе человеческой деятельности лежит игра, но чем эта деятельность серьезнее, тем дальше она отходит от игры: судопроизводство там или, скажем, война. И только в театре этой дистанции нет, одна сплошная игра – ничем не оправданная и не прикрытая. Это для сообщества как-то даже опасно.

Актрисы, как правило, кажутся сверхъестественными женщинами из какой-то совершенно изумительной сферы, и актеры тоже кажутся людьми, знающими больше, чем обыкновенный человек. Почему так?

То, что актрису свойственно поэтизировать, – это нормально. Преображение, все дело в преображении. Настоящая актриса хорошеет на сцене. И это важно. Это значит, в ней есть именно актерская жилка, а не просто она везде прекрасна. И актер так же. Это преображение, актер меняется, и это дает ощущение какой-то тайны.

Я вот смотрю на вас сегодняшнего и вспоминаю вас вчерашнего, то есть вас в спектакле. Сегодня вы как бы, извините за выражение, просто человек среди людей.

Да-да, конечно.

А вчера на сцене вы казались человеком знающим, человеком, который находится где-то между хитростью и пониманием. При этом вы могли ничего и не говорить, а просто там стоять, но ваша поза, лицо – все свидетельствовало о присутствии понимания в этом мире. Вы что-то специально делали, чтобы создавалось такое впечатление?

Я думаю, это входило в замысел режиссера.

А как вы добились этого? Как вы создали этот образ?

На это очень сложно ответить.

Попытайтесь.

Это долгий процесс, и достаточно многое там вообще неопределимо словами. Вчерашний спектакль по Кэрроллу2 так странно создавался – там не было какой-то драматургической основы и даже не было понятно, как это все будет происходить, все складывалось на репетициях. Бумагу тебе приносят, там фраза – попробуй произнеси...

Кто приносит эти бумажки?

Режиссер.

Юрий Николаевич Погребничко?

Ну, он приносит, но дает не он – дает, скажем, помощник режиссера. Дал. Ты произносишь. Режиссер: «Хорошо! Может, ты скажешь это на ходу? Просто говори и иди». Пробуешь. «Ладно, это не пойдет». Или тебя спрашивают: «Какая песенка, по-твоему, сюда подходит?» И вот так все складывалось, на ощупь, как будто в темноте. Много текстов, которые мы пробовали, не вошло. А что-то прибавилось в последний момент, скифы вдруг появились...

Извините, что прерываю, но вот эти трое – это из Блока, что ли? Скифы «с раскосыми и жадными очами»?

Ну да. Эти скифы немножко такие пародийные. И скифы, и цитаты из Гурджиева, и стихи Всеволода Некрасова – это, кстати, было мое предложение – там много всего... А критерий отбора – «так лучше».

Так лучше?

Так лучше, да. Почему? Потому что так лучше, и все. В общем, как будто само все происходит. Само. А когда уже пришла публика, она тоже привнесла что-то новое своим присутствием. Но сейчас, на этом этапе, спектакль уже все это прошел, полностью сложился и сам держится на плаву.

Но вы ведь сами, как и ваш режиссер, – педагог. И, следуя, так сказать, принципу театральной педагогики, первым делом – драматургия. А как применительно к «Алисе» можно говорить о драматургии?

Я думаю, что нет, нельзя. То есть там, конечно, есть драматургия, но она другого порядка.

Вот именно это я и хотел понять – какого порядка драматургия там есть?

Мне кажется, это сочинение на тему. Поверх той сказочной истории. Предположим, есть персонажи, и это могут быть персонажи внутри какой-то истории – это один вариант. А могут быть персонажи, находящиеся здесь и сейчас, именно в данном пространстве в присутствии зрителя. Они не рассказывают свою историю, они от нее оторваны, но при этом они ее часть, несут ее в себе. Как ни странно, это ближе к концерту, недаром в названии нашего спектакля есть слово «концерт». Как мне кажется, сейчас форма спектакля как концерта очень распространена во всем мире. Недавно посмотрел видеозапись спектакля Кристофа Марталера: прямо концерт и концерт. Играют драматические актеры, но их персонажи в основном поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах… И при этом есть общая среда, есть персонажи, вот этот – такой, этот – сякой. А что они делают? Они выступают.

У Боба Уилсона то же самое.

Да-да-да! Сейчас это называют постдраматическим театром, но, мне кажется, это слишком торжественно звучит. Есть определенные персонажи, они вырваны из контекста своей истории и играют со зрителем больше, чем друг с другом. Тогда как в пьесе, внутри истории, играют больше друг с другом. Мне кажется, в этом основная разница.

Но ведь можно спросить: а где же мысли, где же, так сказать, сообщение – нравственное или политическое?

Это все к режиссеру.

А как вам кажется?

Сообщение, конечно, есть. Режиссер сочиняет спектакль полностью. Как Мейерхольд писал на афише: «Автор спектакля». Автор вчерашнего спектакля – Юрий Погребничко. Он его полноценный автор, это его сообщение. «Предпоследний концерт Алисы» нельзя назвать пьесой, пьесы там нет, есть сочиненный спектакль.

Хорошо, теперь посмотрим на это с другой точки зрения – условно, с платоновской. Какая польза обществу от театра, где нельзя понять, чему он, собственно говоря, учит людей?

Он учит самостоятельно разбираться в непонятном. Я думаю, что это рассчитано на человека, который готов что-то постигать, воспринимать новое, то есть в основном на молодежь.

Театр «Около»?

Нет, вообще театр.

Вы за такой театр?

Я за такой театр. В отличие от академического театра, который может быть подтверждением каких-то устоявшихся ценностей. Тут этого нет, тут именно тяга к новому. Тяга к новому и какой-то собственный интерес к еще неизведанному. В общем, это действительно для людей молодых. Или таких, внутренний склад которых молодой, – ему, может быть, 70 лет, но он на самом деле еще подросток. Для людей, которые пришли в театр что-то узнать, не оценивать, не смотреть, а работать.

Подождите, зритель, который приходит в театр работать?

Да-да! Зритель, который приходит в театр работать, приходит творить сам. Это рассчитано вот на такого зрителя.

Алексей, но вы же и сами режиссер?

Да. И у нас с Юрием Николаевичем есть точки соприкосновения, а есть расхождения.

Мне было бы интересно, если бы вы рассказали, в чем расхождения. Мы же говорим не о личных, а о творческих расхождениях, об этом можно говорить.

Расхождения, наверное, в том, что я все время все сворачиваю на театр. То есть у меня театр про театр про театр про театр. А он ставит про жизнь. И наверное, его театр касается публики более лично. Потому что не заключает всю жизнь в театре.

А для вас – только в театре...

Абсолютно, да! У меня и папа, и мама были актеры. А потом они перестали быть актерами, но первые семь лет моей жизни они ими были. И этого совершенно хватило. Никакой другой дороги в жизни я не знал и не хотел.

У меня мама тоже была актрисой – в так называемом «народном театре» – и вечерами уходила на репетиции, что мне не нравилось. Однажды, когда она поздно вернулась, я спрятался в коридоре и в темноте тихо укусил ее за ногу.

Ужас! Ужас! (Смеется.)

Как вы видите – вопрос, конечно, сейчас будет классный – отношения театра и жизни? Вот есть что-то: вот мы сидим и беседуем, едим, пьем – и есть театр, где, собственно говоря, может быть такая же ситуация.

Ну да.

Сидят люди, беседуют, едят...

И говорят.

Да. В чем тогда разница между театром и жизнью? Особенно в театре переживания, где они, в общем-то, должны вживаться в «реальных» людей. Но ведь сыграть человека, на которого интересно смотреть, очень сложно.

В жизни повторить вчерашний день невозможно, даже если все зафиксировать. А в театре взятый из жизни разговор может стать текстом, пьесой. Мы начнем репетировать, то есть повторять. И появится возможность проявления смысла. Что невозможно в жизни.

То есть в жизни мы не можем интерпретировать...

Ничего не можем.

И даже смысла не можем придать.

И смысла придать не можем, да. Этот поток идет, и мы полностью в нем беспомощны, бессильны. А в театре мы имеем иллюзию какой-то своей силы.В театре мы вольны распоряжаться временем, пространством. Мы как бы с ними на равных.

Это и привлекает вас в театре?

Может быть, может быть. Все-таки какая-то точка опоры, устойчивость, равновесие.

В каком смысле равновесие?

В том же самом смысле, что повторение приносит некое равновесие. Кото рого в жизни нет. Вот так, да. (Смеется.)

Если я, например, осознанно чищу зубы или повторяю любые другие действия, но при этом делаю это осознанно, слежу за этим, то получается, что я живу в театре?

Если в смысле «весь мир – театр», то да. Но если не так глобально, то чистка зубов станет театром, если вы захотите вынести это наружу, на зрителя. Вот у Беккета: холм, женщина, наполовину зарытая в землю, просыпается и начинает чистить зубы. Вот вам и все чудеса. И она уже в порядке, она – актриса.

Скажите, относитесь ли вы к жизни серьезно? После всего того, что вы только что сказали.

Да нет, я даже вообще не могу сказать, что я ее как-то знаю, понимаю.

Если у вас такое понимание, да к тому же вы и сами режиссер, то как вы включаетесь в спектакль Погребничко? Вы же должны как-то соотнестись с замыслом, войти в него.

Я думаю, что он как мудрый режиссер все эти мои качества учитывает и даже как-то их использует. Я ведь и раньше работал актером, но всегда с режиссерами у меня были какие-то непродуктивные отношения, конфликтные…

На какой почве?

На почве опять-таки какого-то неподчинения, несогласия с тем, что предлагается. Знаете, дух противоречия. А здесь впервые этого нет, я этого не чувствую. А раньше сплошь и рядом, даже какие-то частности. К примеру, у меня тогда были длинные волосы. Почти все режиссеры говорили, что вот, вот тут сделаем нормальную прическу. (Смеется.) «В этой роли будет наконец нормальная прическа, лоб открытый. И вообще без этой хипповости, не нужна она, в других ролях ладно, но не у меня!» И все – я уже понимал, что мы с ним не сработаемся. Если на первой-второй репетиции такой разговор, то уже ясно: будет конфликт. (Смеется.) Я очень долго проработал актером в Театре сатиры, потом в театре Ермоловой. А потом уже сюда. Но в театре Ермоловой как режиссер продолжаю работать.

Алексей, может, я ошибаюсь, но ктото вас называл хиппи?

Ну, это тоже не всерьез. Мне просто нравилось это с театральной точки зрения.

Но у вас были длинные волосы?

Да, я как-то стремился одеваться тоже… дыряво. (Смеется.)

Считаете ли вы, что театр в состоянии решать какие-то проблемы? Отвечать на какие-то вопросы?

Я думаю, сугубо в индивидуальном плане, да, может помочь. Может помочь индивидуально. Мне как зрителю помогает.

Но вы как режиссер надеетесь на это?

Делая спектакль, я об этом не думаю на самом деле. Я надеюсь просто на то, что при каком-то положительном восприятии спектакля человек захочет прийти еще раз и, может быть, скажет знакомым. А что с ним самим будет, это не мое дело.

Что для вас приятнее, извините за глупый вопрос, – когда человек на вашем спектакле плачет или когда смеется?

Зритель?

Да.

В последние пять лет для меня важнее, наверное, скорбь. Не обязательно она выражена в слезах. Скорбь. Но когда смеются, тоже, конечно, хорошо.

Как бы вы объяснили слова Сократа, сказанные в конце диалога «Пир» (цитирую приблизительно), что трагедия и комедия – это одно и то же.

Я думаю, это точно.

Как это возможно?

Потому что зависит от точки зрения.

А какие могут быть точки зрения?

Ну, точка зрения, которая как бы находится внутри сюжета, истории, действительно предполагает разграничения: серьезно-несерьезно, трагически-комически, правильно-неправильно и так далее. А если ты отходишь на расстояние, меняешь дистанцию, то все вдруг объединяется и как бы правильное – уже одновременно неправильное, смешное одновременно очень печальное, печальное – смешное...

Это какая-то божественная позиция…

Ну да.

Откуда видна, так сказать, более широкая перспектива.

Да-да. Но все-таки она ведь реально существует, эта позиция, позиция взгляда снаружи, а не изнутри. Я знаю, что она есть и она, опять же, зависит от того, насколько мы сами хотим к ней приблизиться. Или не хотим. Или она нас пугает, например. Или там, наоборот, притягивает.

А вас притягивает такая позиция?

Меня – да, притягивает. Позиция неразличения. Притягивает.

Скажите, пожалуйста, что такое биомеханика?

(Смеется.) Тренинг для драматического актера. Вот это абсолютно безукоризненная формула, что такое биомеханика.

Здесь по крайней мере два понятия, которые требуют уточнения. Одно – драматический актер, другое – тренинг. Вообще-то тренинг – это современное слово, которое в основном употребляется в каком-то другом контексте, и это не просто подготовка актера, а скорее, я бы сказал, образование у него «умного тела».

Что касается драматического актера, то тут как раз все просто: это подготовка человека, который связан со словом. Который на сцене будет не плясать, а разговаривать.

Может же и молчать.

Может и молчать. Но тем не менее это все равно слово. А относительно тренинга – это, конечно, определенное воспитание, а именно психофизическое воспитание актера, которое было нужно именно Мейерхольду, а не кому-нибудь еще. Именно ему, и он придумал эту серию упражнений именно для себя, для воспитания актеров своего театра. Актера, который понимает, что такое рисунок, и может его, что называется, держать.

Рисунок...

Рисунок мизансцены и вообще рисунок движения на сцене.

Подождите, актер должен этот рисунок как-то понимать? Этот рисунок же задается режиссером.

Да-да-да.

Что же тогда актеру понимать? Ему просто нужно следовать этому рисунку.

Это не так просто, он должен его понять. Почувствовать. По внешнему проявлению и по ритму. Он должен его уловить, зафиксировать и держать. Этому и учит биомеханика. Воспитывает чувство формы. В спектаклях, где нет актеров, умеющих держать определенный рисунок, он очень быстро размывается, очень быстро как-то становится нечетким, его границы не видны.

Этого рисунка?

Да, этого рисунка. И я думаю, что для Всеволода Эмильевича это было важно. Но у нас этому как-то не придается должного значения. Все мои биомеханические занятия с актерами в основном получались не в Москве, а в других странах.

Что значит «получались»?

В смысле получали какое-то заинтересованное внимание.

Но я видел видеоролик ваших занятий в театре «Около».

В «Около» я впервые нашел какое-то взаимопонимание с актерами – в том плане, что они приучены к точности сценического рисунка. И они сразу поняли, чем им может помочь биомеханика. Но обычно наши актеры не видят связи между теми задачами, которые на сцене, на репетициях, в игре, и биомеханикой. В Европе к биомеханике гораздо больший интерес.

Что Мейерхольд подразумевал под биомеханикой?

Опять-таки тут есть аспект теоретический, а есть практический. Практически – это ряд упражнений и еще пять канонических этюдов, сочиненных Мейерхольдом. Именно это я и преподаю. Передаю, чему меня научил Николай Кустов, он при жизни Мейерхольда преподавал биомеханику в школе при ГОСТИМе. Они это все разработали для развития в человеке, в актере чувства формы. Ты начинаешь лучше управлять телом, держать мизансцену, распределять энергию. Просто учишься сознательно строить каждый жест, поворот головы, направление взгляда, чтобы приковать к себе внимание зрителя. Притом что в самом процессе игры, в спектакле, ты можешь вообще ничего не делать, не двигаться, человек может лежать на сцене, ни одного движения не сделать, и это все равно, понимаете, будет насыщенным и напряженным.

Мейерхольд вроде как сказал: «Сначала движения, а потом уже мысли».

Да.

Таким образом предполагается, что тело актера должно лучше знать, как играть, чем он сам может придумать. Всякие актеры бывают – умные, не очень умные...

Ну, понятно.

При этом не обязательно, что интеллектуально умный актер будет лучше играть. Важен результат, важно перевоплощение. Вот женщина, которая вдруг стала, возможно, самой прекрасной благодаря тому, что она в состоянии перевоплотиться. То же самое относится к любому актеру. Вдруг тебе предлагается: «Забудь свои домыслы, забудь, что ты должен играть, полагайся на тело, натренированное посредством этих биомеханических этюдов». Можно ли сказать, что по ходу репетиций актер дает возможность телу подсказать, как ему вести себя в данном сценическом пространстве?

Да, можно так сказать. Но знаете, чем это достигается в биомеханике? Это достигается огромным количеством повтора одних и тех же движений, которые становятся почти автоматическими. Поэтому и рождается это чувство, когда то, что надо сделать, само делается. Ты можешь пользоваться этими автоматическими навыками. И они могут быть разной степени сложности. А еще важная вещь в биомеханике – это реакция на сигнал.

Ну это как у Павлова, собака.

Да, может быть. Но это не просто из какой-то нейтральной позиции, а из позиции строго зафиксированной. Стоп! Как в детской игре «Замри!», да? И ты находишься в совершенно замершем положении, искусственно замершем. Фиксация. Потом новый сигнал. Так что это также и тренировка остановок, каких-то таких стоп-кадров. И сигнал. Сигналом же может быть что угодно. Ты и сам можешь его себе дать – просто твоя интуиция дает тебе сигнал.

Интересно одно слово, которое вы употребили, а именно искусственность. Ведь речь идет о культивированных движениях, специально созданных... Актера же просят не просто как-то реагировать, а делать это в рамках определенного представления, рисунка...

Да-да-да.

И то, что он должен делать автоматически, – это какое-то телесное умение жить в искусственно построенном пространстве.

Да-да, все точно, да.

Может ли актер, когда он играет, наблюдать себя со стороны?

В биомеханике есть такой термин – зеркалить. Это оно и есть. Он видит себя глазами зрителя.

Вот вчера, когда вы играли Алису... Кстати, вам не странно играть маленькую девочку?

Нет, совершенно. А я ее и не играю.

А что вы играете?

Я ее просто заменяю, она меня просила вместо нее посидеть, я посидел. Все.

А кто вы вообще там? Кого она попросила посидеть?

Автора, наверное.

Но автор же Погребничко.

Она персонаж, я – автор-персонаж. Погребничко – автор всего этого в целом.

А вы автор чего?

А я – Кэрролл. Ну, одна из его ипостасей.

Которая не то в концентрационном лагере, не то в ГУЛАГе там...

Да-да. То еще что-то...

Да, или в армии – непонятно где. В театре, в общем.

В театре, да, на сцене.

А вы, скажем, вчера имели эту возможность «зеркалить»?

Может быть, есть каких-то пару моментов в спектакле, когда я как бы вижу общую картину и себя в ней. Причем это в основном когда несколько человек на сцене, а не когда я один.

То есть просто картина становится сложнее.

Да-да-да.

И вас не пугает то, что ваши партнеры тоже имеют свою волю и могут сделать что-то, что не соответствует этой общей картине...

Ну, это я мог бы заметить, только если бы я реально смотрел из зала. Тогда я мог бы сказать: «Да вы че это, ребятки?» А там я этого не вижу, нет.

А что вы там видите?

Я вижу персонажей.

А не актеров.

Актеров я не вижу вообще. Персонажей.

Но это же странно. Это же люди, в смысле странные люди вокруг вас. Это немножко...

Ну да. Да, немножко безумие. Конечно. Это входит в правила игры.

Как вы думаете, есть актеры, обладающие качеством беспрерывного зеркальничанья?

Это может быть от какой-то неуверенности, от какой-то постоянной озабоченности. Но это скорее относится к...

Слабости.

...ученичеству. Когда появляется опыт, это обычно редко встречается. Или уж очень такое... «тянуть одеяло на себя», что называется.

То есть плохая игра?

Да, это игра, которая уже разрушает спектакль. Я вышел, и это самое главное – вот я сам себя вижу, какой я там прекрасный или обаятельный. Этого как раз в Театре сатиры я много нагляделся.

Поэтому, может быть, театр так и называется.

Может быть.

Но когда думаешь о таком возможном наблюдении себя как персонажа, это в каком-то смысле созвучно с определенными религиозными практиками.

В каком-то смысле да, наверное.

Не наблюдение над собой в смысле изучения кого-то мыслящего о персонаже на сцене, а вот такой наблюдатель по отношению к процессу живых отношений между персонажами, в котором вы участвуете: создать искусственное тело и посмотреть, как оно будет себя вести. Я автор этого тела, и я наблюдаю это. Я теряю ту яковость, которая мне была присуща, и распадаюсь на абсолютного наблюдателя и на то, что я родил как наблюдаемое. Вам близки такие соотношения между, условно, буддизмом и актерской игрой?

Нет, это вызывает скорее...

Отвращение?

Нет, теоретический интерес, скажем так. Но не то чтобы меня практически интересовал такой поиск.

Это относится, наверное, уже только ко мне одному, но в ваших персонажах на сцене я вижу нечто общее. А именно некоторое хитрое наблюдение, присутствие наблюдения на сцене. И вот это присутствие вы и есть. Вы как бы вовлечены в страсти, отношения, вы – среди других, но при этом вы такой, который смотрит... смотрит, да. Такое вот воплощенное сознание, сознание наблюдателя, которое внесено как образ. Как знак, глядя на который понимаешь: ну, ребята, это же театр!

Понятно.

Как старый д’Артаньян. «Умираю. Показываю». Падает. «Показываю еще раз».

Это, кстати, цитата из биомеханического этюда «Удар кинжала» – само падение.

Да-да. И я хотел, кстати, обратить ваше внимание, то есть свое внимание, на то, что использование упражнений биомеханики в спектакле создает особенный рисунок игры актеров, потому что оно подчеркнуто искусственно.

Да-да-да.

Это же как бы ненормально, люди же не ведут себя таким образом. Ваша биомеханика и вы сами являетесь каким-то внесением точки наблюдения... Не знаю, насколько вам приятно такое восприятие вас как точки присутствия.

Меня это радует. Да. Я вообще хотел бы все время играть одно и то же, и смотреть одно и то же, и ставить одно и то же.

На театральных подмостках до сих пор властвует театр, условно говоря, психологический или традиционный. А то, что можно было бы назвать современным театром, старается менять форму театра, ломает психологический способ игры, предлагает бессюжетные постановки, выводит театр в другие помещения и т.п. Что, собственно говоря, случилось с театром? Почему уже не удовлетворяет традиционный театр?

Трудный вопрос. Но ведь это же не только театра касается, это касается других искусств тоже. Мейерхольд хотел, чтобы на здании театра, которое ему так и не построили, была надпись из Пушкина: «Дух века требует важных перемен и на сцене драматической». И что же этот дух означает? Дух разрушения или дух, наоборот, строительства? Непонятно. Дух требует перемен: хочешь не хочешь, он требует. Так что любая форма театра, как бы она ни была востребованна у публики, все равно должна измениться. А новое может и не нравиться. Как сказал Илья Кабаков: «Современное искусство никому не нравится, включая и тех, кто его делает».

Но если существует зритель, которому уютно в традиционном театре, то он что – идет вопреки духу времени?

Да. Ему хочется, чтобы сохранилось что-то привычное, знакомое. Это, наверное, от возраста тоже зависит. Есть возраст, когда хочется все менять, а есть возраст, когда хочется сохранить. И публика может, конечно, так относиться: не надо нам этих ваших экспериментов! Дайте вообще вздохнуть. И это вполне нормальная позиция. И для тех, кто играет «по-старому», это тоже нормально. Лишь бы они к этому относились действительно...

Серьезно.

Творчески, серьезно, да, и не делали бы это на потребу. Такой театр тоже должен быть обязательно.

Какого же театра придерживаетесь вы?

Я работаю в разных театрах, более традиционных и менее. Но понимаю свою работу как поиск нового. В театре Ермоловой, где у меня сейчас идут два спектакля, актеры привыкли работать как их учили, по психологической школе, и чтобы направить их в сторону поиска, я выбираю материал, который непонятно, как играть. Сейчас это пьесы Козьмы Пруткова и Кафка, «Процесс». Ни то, ни другое не поддается тому, чтобы сыграть как они хотят, как говорится, с душой.

Вообще нельзя сыграть Козьму Пруткова или Кафку с душой или им не удается?

Я думаю, что для актеров определенного склада все равно это какое-то непреодолимое препятствие. Можно приблизиться к этому, но настоящей радости они сами не получают. В достаточно абстрактном материале им все равно хочется быть реалистами. То есть играть персонажа, а не автора.

Что же требуется от актера для того, чтобы он сыграл в таких спектаклях?

Нужна какая-то отверженность.

Отверженность? Объясните, что это значит.

Ну, отодвинутость от магистральной линии. Отстраненность.

По жизни?

По театру. Вот театр «Около», он ведь все равно в каком-то смысле около, не в центре.

То есть это такой театр неудачников?

Ну, не неудачников, а именно своя какая-то зона. Своя какая-то отдельная дорожка. Они уже себя чувствуют действительно какой-то группой, которая как оркестр существует; там, по идее, нельзя выделить кого-то одного. А может быть театр вообще без актеров. В Питере есть молодой режиссер Дмитрий Волкострелов, он поставил пьесу Павла Пряжко «Я свободен». Очень своеобразная драматургия. Только фотографии, много-много снимков. Снимал сам Пряжко. Волкострелов сидит у компьютера и каждые семь секунд меняет кадр. Текст состоит из нескольких фраз, это комментарии к фотографиям, режиссер их зачитывает, к каким-то есть комментарии, а к большинству нет. И так, не знаю, сорок минут. А комментариев всего где-то пять, например: «Эта фотография с третьего этажа сделана». Всё! (Смеется.) Не со второго, не с четвертого, а с третьего. Да-да! И опять минут десять идет без комментариев. И получается прямо целая драма – непонятно из чего. Только из изображений. И главный герой – тот, кто снимает. Не то, что он снимает, а вот сам тот, кто снимает. Он снял там просто дерево, или мостовую, или людей, которые вообще спиной к нему идут. И постепенно передается состояние того, кто снимает. Это все про него, и это получается очень интересно. Ты потом выходишь и на все смотришь другим немножко взглядом. (Смеется.)

Но в этом есть что-то от духа времени.

Да, о каких-то подспудных тягах, тяготениях.

И это ведь могло быть современным европейским театром?

Конечно, причем все эти фотографии абсолютно провинциальные, абсолютно какие-то такие... забытое богом место.

Вы определяете дух времени как тягу к тайне.

Я имел в виду, что в самом этом понятии есть нечто таинственное. Но и тяга к тайне там тоже есть.

И вы сказали, что это сумел в себе воплотить театр «Около». Именно на этом он...

Основан, да. Мне кажется, театр «Около» действительно стремится подвести к какой-то тайне. Утешить, успокоить. Примирить.

Относительно духа времени, этого Zeitgeist. Смотрю на людей вокруг и думаю: какая тяга к неизвестности? Здесь все известно. Вот тачка нормальная, вот дети.

Нет-нет, молодежь, которая ходит в театр «Около», совершенно другая. Они все какие-то именно что отщепенцы. Они все пишут стихи, рисуют картины, не знаю, чего-то придумывают, чего-то хотят. Они не знают, как заработать деньги, ничего они не знают. Они приходят, смотрят и как бы говорят: «Вот! Вот чего мы хотим, мы хотим сюда».

(Смеется.) Это прямо какой-то христианский театр.

Да, в каком-то смысле.

Хорошо, это «Около». А каков ваш зритель?

В основном тоже какие-то тинейджеры. По сравнению с «Около», мне кажется, они более рациональны, они в результате хотят вынести какую-то концепцию. И они скорее реагируют именно на какую-то линию смысла, как они его поняли. Они говорят: «Я правильно понял, что это означает то-то и то-то?» Я говорю: «Точно!»

Это вы говорите?

Я говорю каждому: «Точно!», что бы он ни сказал. «Это абсолютно так, как вы говорите. Все, спасибо!» Он говорит: «Все, я понял». Я как бы настаиваю на правильности каждой точки зрения.

У вас получается абсолютная релятивность по отношению к истине.

В этом – да. Все относительно. Как говорится у Достоевского, «все ведь относительно, Родион Романович»…

Хорошо. Все относительно. Но ведь сама эта ваша позиция уже не относительна, она вполне определенна. Получается, как теперь говорят, какой-то когнитивный диссонанс. Все релятивно, а моя позиция, что все релятивно, не является релятивной.

Нет, ну потому что у меня тоже есть точка зрения. И я тоже считаю, что она правильная. И тот смысл, который я вижу, тоже правильный. И если он не совпадает ни с одним из тех, кто со мной разговаривал, это нормально. И вообще, мне в моей студии интереснее смотреть, чем ставить.

Смотреть на что?

На спектакль. Я смотрю каждый раз...

На свой?

Да-да, смотрю эмоционально, как зритель. Стремлюсь понять, что это такое...

То есть вы сами поставили, а потом удивляетесь тому, что вы поставили?

Да. Удивляюсь и думаю: «Какие сюрпризы. О!»

Но тогда можно сказать, что идеальный зритель – это зритель без памяти.

Может быть. Который каждый раз воспринимает один и тот же спектакль как новый.

Как это возможно? Как создать такой спектакль?

Просто как зритель я более доверчив к актерам, я уже почти не оцениваю, как они играют, только если уж совсем кто-то не туда… Слежу не за «как», а за «что», за содержанием.

Подождите, но вы же знаете, что там будет!

Да. Но как зритель я вроде бы не знаю.

Вы хотите сказать, что вы, будучи режиссером, в состоянии смотреть на это как зритель?

Да. Я все время жду какого-то наконец понимания. С моей стороны.

То есть вы, оказывается, не понимаете, что ставите?

Нет. Не понимаю, что ставлю. Это вы правильно сказали. Вырулили на то, что надо. Не понимаю совершенно. Работает интуиция. Я просто чувствую, как должно прозвучать – все. Почему? Понятия не имею.

А вы актерам признаетесь, что не знаете?

Довольно часто, да. Когда они спрашивают.

Но вот вы говорите актеру: «Стой здесь!» А он говорит: «А зачем?»

Такой вопрос возникает раз в сто лет: «Зачем?»

Да?

Это очень редко. Обычно актеру все равно, где встать, но лучше, конечно, в центре. (Смеется.) А «зачем?» – это уже теоретик.

И если он так спросил, вы бы ответили «Я не знаю»?

Да. Мой ответ: «Так лучше».

А Юрий Николаевич, мне кажется, знает все.

Нет, как раз его замечательная способность в том, что он, бывает, признается на репетиции: «Я вообще очень ограниченный человек, я смотрю как заурядный зритель. Вот я вижу – комната, вот вошел человек, вот он что-то сказал. А сейчас я чего-то не понимаю, что это он делает. Давай, чтобы как-то яснее было!» Как-то так примерно. (Смеется.) Как самый простой зритель.

Если не ошибаюсь, вы первый человек, поставивший Беккета в Советском Союзе.

Может быть, хотя в Москве была неофициальная, квартирная постановка Игоря Васильева. Кстати, наша тоже сначала не была официальной – она шла в репетиционном зале, и мы два года играли просто своим знакомым, знакомым знакомых, пускали по списку. Играли довольно часто, по выходным дням Театра сатиры. Никаких билетов, ничего.И какой-то, в общем, в Москве, как говорится, шорох был.

Кого вы сами играли?

Я играл Владимира.

Вы помните, что вас привлекло в Беккете?

Я помню. Я это прочел, когда заканчивал учиться в Школе-студии МХАТ. Это была публикация...

В семидесятые?

Нет, это шестьдесят какой-то, 64–65-й год. Публикация в журнале «Иностранная литература». Таким маленькиммаленьким шрифтом и в самом конце, в переводе Марии Богословской. Кажется, даже с таким предисловием, что, мол, вот до чего на Западе...

Докатились.

Да, докатились, да. (Смеется.) И как я пьесу прочел, я сразу подумал, что это просто обязательно надо поставить. Ничего не знал, имени автора не знал. Но нужно было ждать подходящей ситуации, и получилось, что эта подходящая ситуация подошла лет через пятнадцать. В пьесе меня больше всего зацепило соединение драмы с клоунадой. Клоунада уже давно привлекала, у меня уже тогда была своя группа, и мы брали тексты таких клоунских антре – Фрателлини,3 еще какие-то разговорные клоунады, мама их переводила с французского. И мы над ними работали, но все время оставалась проблема: а что между одним антре и другим? И тут вдруг стало понятно: между – драма ожидания. По-моему, это был главный ключ. Я не видел вообще, не знал, как Беккета ставили. Работали интуитивно. Приехали тогда какие-то немецкие актеры-режиссеры, посмотрели наш спектакль, и им очень понравилось, что они не увидели той экзистенциальной мрачности, к которой как бы уже привыкли.Их удивило, как они сказали, что тут много юмора, вроде это вообще спектакль такой обнадеживающий. Не сегодня, не завтра, но Годо придет, и все будет нормально. А потом вдруг собрался худсовет Театра сатиры и решил, что ну давайте включим в репертуар.

То есть вы дождались?

Да! Дождались. Но за билеты мы сыграли всего один раз.

И что же случилось?

А потом я ушел из театра.

О! Почему?

Меня позвал Валерий Фокин в театр Ермоловой на роль в «Приглашении на казнь» и сказал, что я могу свою студию привести к ним в театр. А «Годо» он включил в репертуар театра.

Как «В ожидании Годо» вписывалось в советскую действительность?

Для меня это тоже вопрос... Сейчас мне это уже кажется удивительным.

Мне тоже.

Как-то совпало это со временем перемен. Даже странно. Когда мы на сцене говорили: «А что мы здесь делаем?» – «Мы ждем Годо», казалось, то же самое могли сказать и зрители. Все мы ждали перемен.

Вы уже упомянули Zeitgeist, дух времени. Каким был дух того времени?

Мне кажется, он был в меру какой-то воодушевленный, наивный.

А я иду, шагаю по Москве...

Ну не совсем. В 60-е мы все были заодно и все хорошие. Тут уже этого не было. Мы как бы уже разные. Мы разные. (Смеется.) Не все хорошие. Но тем не менее, казалось, можем договориться и как-то распределиться по привязанностям. И какая-то действительно была настроенность на смену.

Странно: прошло 50 лет, может быть, даже и больше, и вы опять ставите Беккета.

Ну, как-то вот так... У меня вообще привязанности очень протяженные. Мне нравится возвращаться к одному и тому же. И в этом мы с Юрием Николаевичем тоже сошлись – одно и то же название, редакция № 5. (Смеется.)

Умирают одни актеры – ну ладно, пусть уже дети играют.

«Мещанскую свадьбу» Брехта я ставил трижды с разными актерами. Брехт тогда был главный человек для меня, его эпический театр, театральные теории про то, что актеру переживать не надо, отчуждение, все это…

Скажите, почему вы это делали? Я могу, скажем, представить, что вы, будучи молодым человеком, ставите что-то такое в знак протеста против того театра, который там существовал. Ведь мы говорим о театре, который можно назвать театром отчуждения, который играется как-то по-другому... У вас уже была какая-то идея, что театр должен быть другим?

У меня – да, была такая идея, и она остается по сей день. Это, наверное, во многом от Брехта. Иначе говоря, в театре мне не нравится симуляция.

Симуляция чего?

Ну вот про студента Олега Ефремова рассказывали, что он любую справку мог получить у доктора – сразу, легко. Насморк изобразить, кашель, не знаю, еще какие-нибудь состояния, запросто. Это считалось показателем органичности: настоящий прирожденный актер. А я не могу прийти к врачу, сказать, что у меня голова болит, и при этом сделать нужное выражение лица. Не то что не могу соврать, а сыграть не могу. Могу лишь: «Слушайте, мне нужна справка, у меня болит голова, вы мне можете дать такую справку? Нет? Ну, не давайте».

(Смеется.) Но эта симуляция на самом деле... ее как бы можно назвать обманом. Можно сказать, что такой театр хочет заставить зрителя поверить, что нечто происходит здесь и сейчас?

Да-да. Имитация.

Но ведь если мы говорим о театре Юрия Николаевича, то в его театре здесь и сейчас неизвестно. Он же не подлаживается под кого-то, не изображает какую-то жизнь. Просто что-то происходит прямо здесь, на подмостках. И это «здесь и сейчас» не есть симуляция.

Нет, это не есть симуляция, потому что там каждый направлен не друг на друга, не на партнера, а на воспринимающего.

Что значит «направлен на воспринимающего»?

На зал. Ну и на некую воспринимающую инстанцию, которая не поддается определению. И, продолжая тему имитации… Вот я поставил Шаламова у себя в студии: вот как это играть? Как? Говорить прямо оттуда, из лагеря? Это же дико.

Да.

Об этом можно только рассказать. Невозможно войти во все это таким образом, чтобы ощутить весь градус такого состояния между действительно жизнью и смертью, когда она, насильственная, может наступить в любую минуту. Невозможно. Но можно каким-то образом связно рассказать об этом. И о том, как это соотносится с нами, с нашим собственным опытом. И тогда получаются некие открытые вопросы: «Как же так?! Как это вообще возможно?!» Что, мне кажется, вообще самое главное для рассказа. Чтобы возникал открытый вопрос.

Возвращаясь к Беккету: в первой постановке вы ждали от жизни, что должно произойти что-то веселое и хорошее, а теперь, когда вы ставите Беккета, не изменилось ли это?

У меня осталось примерно то же восприятие, какое и было: что это из жизни замечательных людей.Любые его персонажи – совершенно замечательные, выдающиеся люди.

Как это возможно, если никто из них не имеет личной истории, они просто помещены в определенную ситуацию?

Они все принимают собственную искалеченность. И вот это делает их для меня...

Замечательными...

...замечательными, достойными. Им можно даже позавидовать, а не только сочувствовать и говорить: «Бедные-бедные, не повезло им». (Пауза.) Там самое трудное – это не придумывать смысл. Что это что-то должно означать.

То есть они должны сыграть что-то, чего они заведомо не могут себе объяснить?

Да! Не могут объяснить, но они могут об этом рассказать. Ну вот «Катастрофа», маленькая пьеса Беккета про театр: приходит режиссер, на сцене стоит артист. И режиссер дает команды: «Руку выше, руку ниже. Луч направь, луч убери». Актер вообще неподвижен, его руки двигает ассистентка, она выполняет все команды. И вдруг в конце актер взял и сам голову поднял не вовремя. Проявил иницативу.

Но в чем же тогда разница между таким подходом и знаменитым актером-марионеткой?

Не-ет! Тут разница большая. Тут главный момент, что актером манипулируют, а он слушался-слушался и вдруг не послушался. Вот это главный элемент рассказа. Причем даже непонятно, сознательно он не послушался или просто так получилось. Возникает вопрос: «А может, вообще с театром уже пора завязывать? Он себя совершенно изжил, что это за издевательство над людьми?» Например. Как постановка вопроса.

И внутри такой пьесы вы уже видите возможность спросить, что театр, в общем...

Да! Пьеса называется «Катастрофа», я хочу рассказать о катастрофе.

Вы знаете, я в этом все же вижу что-то чрезвычайно сложное. Я даже вспомнил байку про Будду, который, когда не хотел сам читать ученикам проповедь, создал другое свое тело и посылал его. А сам оставался сидеть на месте.

(Смеется.)

Ведь ваша история еще все же кем-то рассказывается. Или так: если мы смотрим на свою жизнь и хотим понять, что это такое, мы видим там или какую-то бессмысленную кучу, или же все это идет в русле некоего рассказа или рассказов. Таким образом, можно представить, что некоторые шаги в своей жизни я заведомо делаю не потому, что я хочу их сделать, так сказать, изнутри поступка, а делаю для того, чтобы включиться в какой-то рассказ. Свой, может быть, или чужой...

Чужой.

...где-то уже существующий. Кстати, это особенно касается историй из кино, когда люди подражают поступкам героев.

Да.

Чтобы вести себя как-то героически. Или, скажем, поцеловать женщину, как Богарт Ингрид Бергман. Эти рассказы как бы множатся, и можно спросить: а где же тогда рассказчик? В том, как вы это объясняете, рассказывающий как бы изнутри самой истории...

Внутри рассказа, да.

Но ведь есть еще тот, кто придумал весь этот рассказ. Ведь вы же не всегда автора выводите на сцену? Автор остается где-то там, а вы пересказываете историю уже изнутри.

Знаете, для меня это как раз всегда проблема. Вот я сейчас пытаюсь в «Горе от ума» найти такого персонажаавтора – как такую школьную учительницу литературы. Вот она детям рассказывает про пьесу «Горе от ума». И по книжке следит, чтобы все было правильно, по тексту, по ремаркам. И она является таким связующим звеном между актерами и зрителями, рассказ идет как бы от нее. Для меня как для режиссера это самый главный и самый трудный вопрос: понять через кого? Вот через кого?

Алексей, вы любите персонажей своих постановок?

Персонажей? Да. Наверное, даже больше, чем людей в жизни.

Больше, чем актеров?

Больше, чем актеров. То есть я, наоборот, смотрю на актеров через персонажей. Вот у Павла Пряжко есть пьеса, там сын рассказывает, что его папа поет под гитару песни, только когда выпьет. И только тогда он переживает. Обычно он не переживает ни за близких, ни за что. Но вот когда выпьет, начинает петь и переживает. (Смеется.)

Прямо как у Пруста. Он как раз удивлялся, почему переживание какого-то события не происходит сразу за этим событием.

Да, похоже. И я очень хочу это поставить, а сам сыграть этого папашу.

Я как раз хотел сказать, что вы похожи на этого папашу.

Вот я как раз и хочу его сыграть. (Смеется.)

Скажите, ваш театр можно назвать постдраматическим?

Постдраматическим? Да нет, наверное. Мне вообще не очень нравится это определение. Сходство разве что в том, что я тоже стремлюсь к уходу от иллюзии, вот и все. И даже если зритель хочет иллюзии, хочет как-то войти в нее, я стараюсь помешать.

Почему?

Я считаю, что это вредно. Иллюзия – та же имитация. Мне достаточно сказать: «Это происходит в чистом поле». Всё! Буквально. Больше ничем доказывать это не надо.

То есть вы даже декорациями не пользуетесь?

В студии – нет.

Играете просто на голой сцене?

Ну, лестница, стул. Не знаю, табуретка. Есть приспособления для игры, а декораций нет. Юрий Николаевич в этом смысле гораздо более, как сказать, кинематографичен. Для него важен некий образ среды.

А для вас это обман?

Нет, не обман, просто помощь иллюзии, а я хочу как бы вообще без иллюзий обойтись. Ну, в государственных театрах декорация у меня есть, конечно. Вот говорят, в шекспировское время было просто: написали «лес» на табличке – и все. Или «море». Это мне гораздо ближе. Не нужно никакого видимого подтверждения.

Но это ведь тоже может быть обманом. Вот я прихожу в ваш театр, и там – пустая сцена. Сама пустота тоже будет обманом, который как бы мне говорит, что ничего не надо, здесь вот такие вот условия. Пустая сцена тоже довольно болтливая.

Конечно, конечно.

Она тоже создает иллюзию. Просто другую. И когда такой театр замещает прежний, с декорациями, костюмами и тому подобным, он как бы хочет сломать, убрать все условности, иллюзию. Почему, по-вашему, так происходит?

Это опять же дух времени. Все оголяется. И вообще, под словом «театр» в разные времена понимается совершенно разное.

В каком смысле?

В смысле смены формы на стыке времен. Когда вдруг еще один шаг, и слово «театр» будет иметь совсем другой смысл. Близкий к лекции, например, или дискуссии.

Не верю.

Я думаю, да. Есть же уже сейчас театр как экскурсия. На рубеже XIX–XX веков, когда играла Дузе, это было абсолютно другое – то, чем они занимались. И те, кто пришел смотреть, и те, кто пришел играть. Это было нечто совершенно не имеющее отношения к сегодняшнему театру.

Чем же они тогда занимались – играющие и смотрящие – в XIX веке?

Не знаю. Это что-то ближе к опере, более торжественное, возвышенное, ближе к благородному, прекрасному, иллюзорному...

Прекрасное и возвышенное вы называете иллюзорным.

Да-да-да.

Имеет ли для вас смысл понятие мимесиса?

Подражания?

Да.

Конечно, в актерском деле это очень много значит. Надо кого-то передразнить.

Но это опять-таки противоречие, раз вы сказали, что множить иллюзии не нужно и обманывать зрителей тоже не нужно. А мимесис, подражание, и есть создание некоего обмана. Нет?

Ну, не знаю. Может, и так, а с другой стороны, это может быть и открытым приемом. Который просто раскрывает все карты. Смотрите, я сейчас вам продемонстрирую подражание. Я вам покажу, как делается этот фокус.

Хорошо, допустим. Но ведь у Аристотеля это понятие находилось рядом с понятием катарсиса. Катарсис для вас имеет какое-то значение?

По правде говоря, нет. Не очень.

То есть вы не верите возвышенному обману или чему-то такому?

Я не верю очищению в театре. Я думаю, это тоже иллюзия.

Хорошо, а зачем тогда зрителю идти на ваш спектакль? Чтобы что? Чтобы придумать новый смысл, который вы не придумали?

Мне кажется, ради чувства объема.

Объясните, пожалуйста.

Житейское восприятие бытия, повторения одних и тех же рутинных действий постепенно становится все более и более плоскостным. Человек хочет прикоснуться к чему-то такому, что вернуло бы ему чувство объема. А объем уже дает ощущение какого-то выхода, возможности развития. И театр, в частности, дает это чувство объема.

То есть предполагаются многие возможности понимания? Такой демократический театр.

Да, именно так.

А вот Юрий Николаевич за тоталитарный.

В каком-то смысле да. У него очень четкое разделение. Например, это вот – всерьез, а это – не всерьез. У меня такого нет.

У вас все несерьезно.

Да, все несерьезно. И поэтому то, что я могу углядеть в любом спектакле, зависит от меня.

Не всерьез – это же не значит, что там обязательно смешно, да?

Нет, не обязательно. Мне кажется, что ты можешь прийти в самый замшелый, плохой театр и вдруг увидеть вот этот объем бытия. В плохой игре, в ужасной игре. В ужасном спектакле с плохим зрителем. Не в самом спектакле, а в сочетании с чем-то своим. Все зависит только от моего восприятия. Можешь увидеть и сказать: «А что? Ничего, можно жить. Нормально, хорошо. Люди валяют дурака. Может быть, и ничего». (Смеется.) И наоборот – ты можешь прийти на что-то хорошее и подумать: «Какой кошмар, меня вообще уже все достало. Не хочу я этого ничего, этих ваших прекрасных спектаклей! Не нужны вы мне вообще!» (Смеется.) И ты будешь тоже прав. Всех ваших достижений, шедевров – не надо мне этого ничего.

Спасибо, Алексей!

Спасибо! Я никогда так долго не говорил. Много лет.

1Алексей Левинский, ожидая интервьюера, читал книгу Йохана Хёйзинги Homo Ludens.

2Идет речь о спектакле ≪Предпоследний спектакль Алисы в Стране чудес≫, поставленном Юрием Николаевичем Погребничко в ≪Театре около дома Станиславского≫ (сокращенно – ≪Около≫).

3Итало-французская семья клоунов, выступавшая в 1900–1940-х годах.