Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Ближе к началу интервью Владимиру Гандельсману задают вопрос, как можно писать после Бродского. Хотя каламбур, отсылка к известному вопросу Теодора Адорно, тут очевиден, это, конечно, не означает, что Иосиф Бродский приравнивается к Освенциму, и формулировка по-своему легитимна. В какой-то момент стихи Бродского, которые прежде просачивались крупицами самиздата, обрушились на российскую аудиторию всей массой, и реакция была достаточно сильной. С одной стороны, эти стихи резко отличались от большинства советской подцензурной продукции как тематикой, так и техникой и стали для части публики, потенциально склонной к литературному творчеству, соблазном подражать и во многих случаях скатываться в эпигонство. С другой стороны, и у другой части этой публики в скором времени сложилось впечатление, что Бродский в некотором смысле закрыл гештальт, что-то вроде периода неоромантизма в русской поэзии, доминировавшего со времен то ли символизма, то ли акмеизма, и надо искать какой-то иной путь. Одни видели этот путь как эволюцию традиции, начало которой положили обэриуты, другие взяли за образец современную западную поэзию с ее решительным отказом от классических приемов – метрики или даже метафорики.

Сам Гандельсман, как мне кажется, дал на этот вопрос безошибочный и лучший из возможных ответов: Бродский, и вообще никто другой, никогда не напишет его стихов. Этот ответ – далеко не универсальная отмычка, он срабатывает не для каждого, а только для того, кто сумел обрести свой неповторимый голос. В случае Гандельсмана сомнений уже давно нет.

Искусство, в том числе искусство поэзии, не спорт, и бессмысленно спорить, побежит ли, допустим, Ван Гог быстрее Рембрандта, а Мандельштам — быстрее Пушкина. У каждого своя дистанция. Оно кумулятивно в том смысле, что сегодняшнее не отменяет завтрашнего, а завтрашнее не исключает сегодняшнего. И тем не менее соревновательность в нем присутствует всегда – даже когда мы ее отрицаем, заявляя, что выступаем на совершенно ином поле, и просим нас ни с кем ни сравнивать. Нередко самим фактом такого отрицания мы пытаемся прикрыть капитуляцию.

Гандельсман – из тех, кто принял вызов и не боится выступать на традиционном поле, но для него эта форма – не инерция, он владеет ею настолько виртуозно, что признаваемые рамки становятся порукой свободы, а не препятствием для преодоления. На неповторимость голоса начинаешь обращать внимание тогда, когда исполнение безупречно.

Нас всех, возможно, для мнемонического удобства, с нашего согласия или без, втискивают в те или иные школы и направления. Даже если бы я и признавал этот ничего не объясняющий прием, я бы затруднился причислить Гандельсмана к какой бы то ни было группе, хотя и понимаю его уже отдаленные в таком возрасте истоки. На самом деле его метод кажется мне уникальным: он собирает карту вселенной из скрупулезно подсмотренных и мозаично сложенных мельчайших деталей быта, он воскрешает ушедшие поколения и разговаривает с умершими. Этот метод нам знаком из другого жанра, и сам он рано или поздно проговаривается: в чем-то он взят у Пруста, но и после Пруста, оказывается, можно писать без опасливой оглядки.

Гандельсман, пожалуй, самый негрупповой из известных мне сегодня поэтов, и хотя он, как и многие, вышел из своей поэтической компании, в нем нет никакого сходства ни с Бродским, ни с так называемой петербургской школой – когда-то давно он сошел со столбовой дороги со всеми ее развилками и отправился на поиски истины своим собственным путем. Но если посмотреть сверху, видно, насколько он уже опередил большинство из нас. И мне лично кажется, что вопрос о том, как писать после Гандельсмана, не менее легитимен, чем тот, с которого я начал.

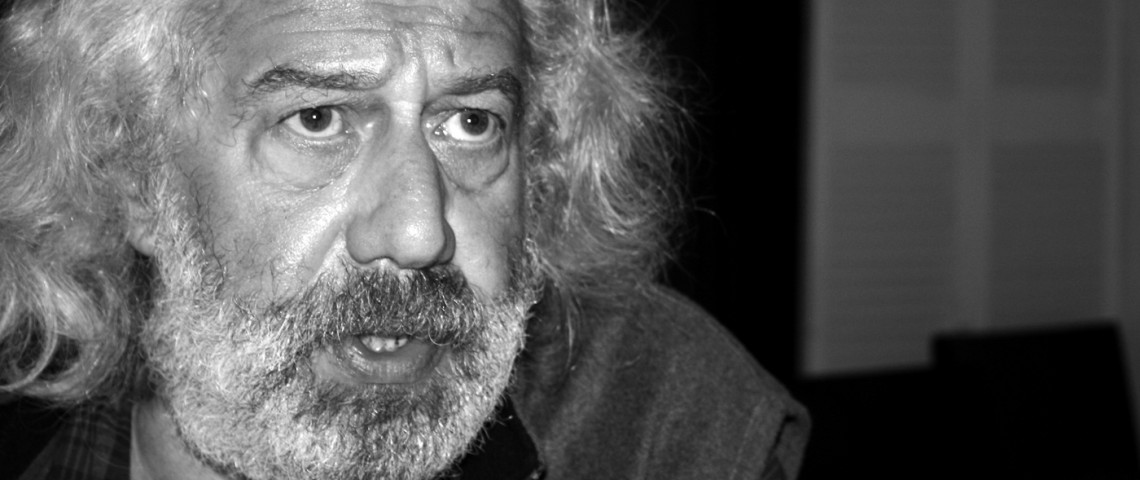

Алексей Цветков

Будьте здоровы! За знакомство. Очень приятно.

«Хорошо пошла!» – как сказал бы Веничка.

И немедленно выпил.

И немедленно выпил. Почитав ваши стихи и то, что вы о них пишете, я понял, что для вас поэзия – самый высокий уровень мышления.

Да. Думаю, да.

Дело в том, что я не поэт, и боюсь, что из-за этого в разговоре не проявлю себя на ура...

Что за глупости! Нет, нет. Мне особенно и нечего рассказать. Я такпонимаю, вы брали интервью у Пятигорского и у Мамардашвили. Со мной-то о чем разговаривать?

Это напоминает шутку из записных книжек Ильфа: «Это вы говорите мне, прожившему длинную, неинтересную жизнь?»

(Смеются.)

А у вас, по-моему, очень интересная жизнь. Я, например, не знаю ни одного человека, который работал бы в салоне красоты. Или...

Грузчиком.

Да. Кстати, почему начальница салона красоты вас называла Вальдемаром?

Наверное, считала, что это остроумно. Не знаю. Она была склонна к напыщенной речи. Жену мою она называла Олимпией. Почему? Мою жену зовут Алла. Мне она нравилась, эта начальница. Она была ужасной хамкой, царствие ей небесное, но иногда у нее была склонность к очень возвышенной речи. Она меня называла Вальдемар – в сочетании со словами «Ваше место на помойке». Это когда я случайно входил в зал, где продавались духи и женская парфюмерия. На самом деле я должен был ломать коробки из-под духов и связывать их веревкой. Я приходил туда на два часа в день после работы в кочегарке. Потому что жили мы в нищете.

Как звали начальницу, кстати говоря?

Ее звали Елена Александровна. Онабыла очень некрасивая. В салоне «Красота». Иногда после пьянства она приходила в магазин, ложилась в своем кабинете, потому что ей было тяжело занять вертикальное положение, и кричала: «Вальдемар!» Она сильно пила. А рядом был магазин «Шампанское и коньяки». И вот я у нее работал похметологом.

Кем?

Похметологом. Это мне в Питере в 70-е годы один человек рассказал. У них на заводе была должность «похметолог». Человек, который закупает водку. А водка должна быть на заводе в шесть утра, потому что рабочий не может приступить к выполнению плана не опохмелившись. Это, конечно, негласная должность была, но директор завода держал такого человека. Вот я был похметологом при Елене Александровне, потому что ходил в соседний магазин, когда он еще был закрыт. Все директора на Невском между собой дружили, это была своего рода мафия. Представляете? И я ей приносил опохмелиться – там, шампанское или что-то еще. Такая быларабота. Я даже написал стихотворение:

Елена Александровна была собой нехороша, нехороша,

Елена Александровна пила и говорила мне: «Моя душа»,

я в парфюмерном офисе служил, коробки я ломал из-под духов,

и так как я духовной жизнью жил, то и писал пленительных стихов.

Такое вот неграмотное...

Чем же вы занимались в Петербурге? Вы тоже были трутень окололитературный?

Нет. Я работал. Вот Бродского судили за то, что он официально не числился на работе. Трудовой книжки, видимо, не было. А я всегда работал. Другое дело, что... Ну, три года я работал инженером, потому что я по образованию инженер. Но там я просто спал.

Где вы работали инженером?

Это была секретная контора, КБ«Электроавтоматика»называлась.

И вас после этого выпустили из Союза?

Ну, через сколько лет! Я ведь немолодой человек, я в 1975 году уволился. А уехал в 1991-м, когда вопроса секретности уже не было. Но я по-честному ходил на работу три года после окончания Ленинградского электротехнического института им. Ульянова (Ленина). По-моему, он до сих пор носит это имя. Ну, авиация, авиапромышленность. Я там откровенно ничего не делал и не понимал.

А как инженер начинает интересоваться или заниматься поэзией?

Все просто. Мама моя была инженером. Папа был военным, но не технического склада, а, скорее, исторического. Моя сестра закончила ЛЭТИ, она была и есть старше меня на 12 лет. В то время я был человеком весьма незрелым. После школы. И мне была привита идея, что надо быть инженером. Что это хорошая специальность. Хотя я уже тогда писал стихи. Но нужно было получить какую-то надежную профессию – так меня уверяли родители. Они дико ошиблись в результате, потому что многие мои сокурсники остались бедными людьми. Что уж говорить о какой-то материальной надежности, когда началась перестройка. Все это крахнулось – и вот. Но я хорошо учился, и как раз по математике, физике и химии у меня были пятерки. Я без труда поступил туда. Вроде бы легкий, непринужденный шаг. Тем более что поступить, допустим, в университет на филологический... Вот моего ближайшего друга Леву Айзенштата – в поэзии он Дановский – не приняли как еврея. В Ленинградском университете всегда существовал серьезный антисемитизм. С моей фамилией тоже как-то туда соваться было не особенно перспективно. Значит, я пошел в ЛЭТИ. Я уже начал серьезно писать и заканчивал ЛЭТИ с большим трудом. Начал очень хорошо, но к пятому курсу перестал понимать, чем занимаюсь. Но все-таки институт закончил. А дальше... Вы знаете, еще ведь родителей расстраивать не хотелось, я всегда с большой любовью к ним относился и во многом зависел от того, что они хотят. А им по-прежнему хотелось, чтобы сын «стал человеком» – так это называлось. И потом были такие правила, что диплом надо подтвердить тремя годами работы. При этом молодого специалиста нельзя было уволить. Полнейший абсурд! Я на этой работе ничего не делал, но меня не могли уволить. Советская система. Вот. Я отбыл там такую каторгу, потому что приходить на работу надо было, а... Кто-то там спал, а я переводил. Я там перевел поэму Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка». Она даже вышла в «Азбуке». Там, по-моему, пять переводов, один из них мой. Думаю, что в России я первый ее перевел. В общем, надо было как-то убивать время, и я сидел и переводил. А потом я резко уволился и ушел в свободный полет. То есть в кочегарку.

При этом вы уже писали?

Да, конечно. Просто мне нужно было уйти из социальной жизни совсем, и я это сделал. Это был 1975 год. Я работал в кочегарке, был сторожем на автостоянке. Вся эта работа была сутки через трое. В этом смысл. Сутки сидишь, потом трое свободен. Да и на работе ты можешь делать все что угодно. Читать, писать, уголь подбрасывать...

Девушек приводить…

Девушки! Они у меня Новый год встречали. У меня ведь была особенная котельная! Знаете, потом это стало очень модно. У меня есть один знакомый в Питере, который до сих пор работает в котельной. Но они все в основном в газовых были. А у меня была настоящая угольная кочегарка. Я других таких не знаю. Она находилась на берегу Невы около центрального парка имени Кирова, у Елагина моста. «Вновь оснежённые колонны, / Елагин мост и два огня», – Блок писал. И ездил туда на острова. Не знаю, насколько хорошо вы знаете Питер, но это место необыкновенной красоты. Особенно зимой. И что еще замечательно: я отапливал нежилой дом. Там, правда, гнездилась дирекция Центрального парка культуры и отдыха. И я иногда отапливал дом, в котором никого не было. Двухэтажный. На этом месте сейчас шикарный отель. Такой небольшой, на том же фундаменте.

У меня есть тост. Выпьем за гений места!

(Смеется.) Спасибо.

Владимир, но если мы возвращаемся к Питеру и к вашей прекрасной жизни, там ведь все было здорово. Почему вы уехали? Я понимаю, что в 70-х уезжали, потому что была беспросветность абсолютная. Но в начале 90-х...

Я вам расскажу, в чем дело. Во-первых, я вообще никуда уезжать не собирался. Моя старая знакомая, которая эмигрировала в 1977 году, была здесь профессором на русской кaфедре. Она нашла для меня работу в Vassar College. Это замечательный, богатый колледж, один из лучших в Америке. И там требовался инструктор русского языка. Она по доброте душевной познакомила меня с профессором кафедры, который в тот момент еще был в Ленинграде, русский человек, второй волны эмиграции, Алексей Климов. Мы поговорили, он сказал: «Конечно, приезжайте, мы дадим вам эту должность на пару лет». И я приехал. За несколько месяцев до этого умер Довлатов. Так что я его не застал.

Я приехал и был уверен, что поработаю год-два, поскольку с женой и дочкой в Питере жилось очень трудно. Летом 1991 года жена с дочерью приехали ко мне в гости. Но в это время умер папа, и мы вернулись в Россию. После этого жена с дочкой остались в России, а я вернулся в колледж. А летом 1992 года они снова приехали в гости и жена сказала: «Я туда обратно не поеду». Потому что было просто невозможно жить. Был голод, действительно пустые магазины. Так что это было решение жены. И началась борьба за официальное пребывание. К счастью, мой контракт продлили еще на два года, чем сделали для меня исключение. Попались замечательные люди, я там как раз работал с Машей Воробьевой, которая была ближайшим другом Бродского. Это тоже помогло. Ее уже нет в живых. Она умерла в 2001 году. Совершенно замечательный человек.

Я про нее никогда не слышал.

Вы не слышали потому, что она была скромная. Она не оставила о себе никаких воспоминаний. Мне даже кажется, что она и сейчас бы возражала, если бы услышала упоминание своего имени. Но она была изумительным человеком и ближайшим, на мой взгляд, другом Бродского в Нью-Йорке. Дело в том, что Маша Воробьева нашла в Нью-Йорке Бродскому ту самую квартиру на Мортон-стрит, 44, и они жили на одной лестнице. Бродский на первом этаже, а Маша Воробьева на втором. А потом, когда Бродский женился, он переехал в Бруклин. Маша боготворила Бродского. Совершенно бескорыстно...

Как вы познакомились с Бродским?

Познакомился я с ним раньше. Первый раз в своей жизни я выехал за границу, в Париж, в гости к своей сестре. Был 1988 год. Моя двоюродная сестра давно жила в Париже, знала какие-то парижские художественные круги – русские, конечно. Но не в этом дело. Я просто поехал за границу. Впервые в жизни. И сразу в Париж. Прожил там месяц или полтора. И там в этот момент выступал Бродский. Не помню, где он читал, но мы пошли, конечно. К этому моменту у меня были опубликованы стихи в журнале «Время и мы». И то ли на этом номере журнала был портрет Бродского, то ли что, я уже не помню; в общем, после выступления я подошел к нему и сказал: «Может быть, вы читали вот там мои стихи?» Он говорит: «Нет, не читал вроде бы». Я говорю: «А можно ли показать вам мои стихи?» Мне очень хотелось их показать Бродскому, потому что он был кумиром многих людей моего поколения. Он мне прямо на этом журнале написал свой адрес на Мортон-стрит. Я ему послал стихи. В ответ я получил, через сестру опять же, его письмо. Оно потом было опубликовано в журнале «Континент» № 66, я даже помню этот номер. И в этом письме были хорошие слова. Хотите, я их прочту?

Да!

«Стихи поражают интенсивностью душевной энергии, некоторой даже лапидарностью душевного движения... Они ошеломляют буквальностью чувств, голой своей метафизичностью, отсутствием слезы (гитары). В них есть любовь любви, любовь к любви – самая большая новация в русском стихе, в этом веке запечатленная».

Любовь к любви?

Любовь к любви.

Как бы вы это объяснили?

Mожет быть, любовь к самому чувству любви. Я думаю, что речь об этом.

Вы сами это чувствуете?

Ну, это он так почувствовал. Я свою работу никогда не оцениваю.

А я в 1993 году поехал в Америку, чтобы встретиться с Бродским. Потому что когда я был в советской армии в Ленинграде, единственное, что мне там позволяло выжить, были стихи Бродского.

Я вас понимаю. Ну в таком случае я подарю вам такую книгу.

Замечательно. Спасибо. А что значит вот это последнее предложение?

«Когда биография закончится, начнется БИО?» А я забыл, что хотел этим сказать. Это было очень давно.На самом деле здесь приведена моя автобиография. Которая сокращенно называется БИО. Вы прочтете и поймете. И мне расскажете. Я уже не помню. Может быть, начнется биология. Закончится биография, и начнется разложение трупа. Или это уже не биология? Ну, не важно.

А как это вообще – писать стихи после Бродского?

Видите ли, Бродский никогда не напишет моих стихов. И не имеет значения, какой силы мои стихи. Моих стихов не напишет никто. Вот и все. В молодости, в незрелом состоянии ума и чувств, а также в незрелом состоянии человеческого состава вообще вы можете зависеть от чьей-либо поэзии. Блок говорил: «Мне мешает писать Толстой». То есть такая огромная фигура может мешать. У меня бывало и до сих пор бывает состояние, когда я перечитываю Пастернака и думаю, что после него можно и не писать.

Что делает ваши стихи вашими?

Откуда я знаю? Я их делаю. Я же не Бродский. Каждый человек уникален.

Конечно! Но я о том, что тысячи людей стараются быть оригинальными, самими собой, а пишут ровно так, как другие писали до них.

Да, да. Но никто себе не судья, знаете. Я не могу анализировать свое творчество и не хочу этим заниматься. Если вы прочтете внимательно, вы поймете. Или не поймете. Но вы найдете то, что делает... Что есть я. И вы поймете, что это имеет к Бродскому только то отношение, что я, возможно, занимаюсь тем же делом, которым занимался не только Бродский, но и великие его предшественники. Для кого-то, наверное, это графомания. У меня есть надежда, что я работаю в той же области. Вот так скажем. Есть великие физики. И не все эйнштейны, правда? Но это не отменяет того, что они все-таки физики.

Я помню, однажды Марии Васильевне Розановой-Синявской кто-то сказал, что без Достоевского не было бы русской литературы. На что она ответила: «Почему? Пушкин писал и без Достоевского». (Смеются.)

Вполне. Вполне. Кстати, не хуже писал, на мой взгляд. Другое дело, что... Вы знаете, что когда Достоевский, будучи человеком чрезвычайно молодым, узнал про смерть Пушкина, он хотел просить у своего отца разрешение носить по нему траур?

Ого!

Это Достоевский. Вот такая у него была романтическая идея – носить траур по Пушкину. Это говорит кое о чем. Но что значит «не было бы литературы»? Кто это сказал вообще?

Ну, такая фраза была: «Русская литература невозможна без Достоевского».

Может быть, надо было остановиться на фразе «русская литература невозможна». (Смеются.)

Нет, остановимся на фразе «русская литература».

Хорошо, давайте. Или просто «русская».

Если мы останавливаемся на слове «русская», давайте выпьем. (Смеются.)

Кажется, у Лимонова был сборник «Русское. Стихотворения». (Смеется.)

Кстати, вы знали Лимонова?

Нет. К счастью.

Ах, вы к нему так относитесь?

По-моему, он негодяй. Но говорят, что талантливый. И ради бога. Но видите ли... Талант не является оправданием для человеческого ничтожества. Талант – это ерунда. Это то, чем в какое-то время своей жизни обладают все люди. Это просто избыток энергии.

То есть если бы у вас был выбор стать гениальным поэтом или хорошим человеком, вы бы выбрали стать хорошим человеком?

Нет такого выбора. Человек это не выбирает.

Вы не разделяете гениальность и талант?

Есть огромная разница. Видите ли, мне кажется, что сама по себе гениальность – это величина нравственная.

Этого я совершенно не понимаю.

И я не понимаю. Но это так. (Смеются.)

Но можно же спросить, почему вы так думаете?

Это да. Можно спросить. Вы знаете, есть такая замечательная фраза, только мне ее надо воспроизвести, потому что я уже немножко выпил. Алкоголь – это не способ найти ответ, это способ забыть вопрос.

То есть раз мы уж начали пить, то вопросов больше не будет?

Нет, мы забудем вопрос и сами станем ответом. Непрерывным ответом на несуществующий вопрос. Так вот, поэзия Пушкина – высоконравственное явление. Можно на этом и закончить.

В каком смысле она высоконравственная?

В том, что она прекрасна.

Как вы это связали? Для меня это совершенно разные вещи.

Вы считаете, что прекрасное может быть безнравственным?

Безусловно. Демоническая красота.

Ну, мы не можем говорить о нравственности как о каком-то непрерывном случае. Имеет смысл говорить о Пушкине как о создателе стихов, а не как о муже или... Понимаете, да?

Пока не требует поэта

К священной жертве Аполлон,

В заботах суетного света

Он малодушно погружен;

Молчит его святая лира.

То есть когда он не поэт, он может быть ничтожнее любого смертного. Что и бывает. Почитайте, что Достоевский выделывал при жизни. Или Толстой. Вот вы бы хотели с ним встретиться?

Нет. Мне кажется, он был бы слишком напористый.

Да, совершенно верно. Не то что напористый – он бы вас удушил. Как он удушал всех, кто был вокруг него. Он замучивал людей. Особенно в старости. Это был человек необыкновенной силы, но какой смысл говорить о Толстом как о простом насильнике? Или о Достоевском? Имеет смысл говорить о «Преступлении и наказании» или о «Войне и мире». Кстати, мне недавно один замечательный человек сказал: «Ненавижу Толстого и Достоевского за то, что они манипулировали читателем». Но я с этим не согласен. В том смысле, что «Война и мир» – вещь настолько грандиозная и по замыслу, и по исполнению, что Толстому, скорее всего, было не до манипулирования. Это были абсолютно светлые часы его жизни. Нет никакого нравоучения в «Войне и мире». Это огромная жизнь, созданная его литературным гением. Извините, это не оригинальное мнение. Но я периодически перечитываю «Войну и мир» и считаю, что это фантастическая вещь. То же самое я думаю о некоторых вещах Достоевского.

Вы не могли бы вкратце объяснить, почему вы считаете «Войну и мир» фантастической вещью?

Потому что реализм бывает только фантастическим. Многие великие писатели, в том числе и Пруст, и Милош, определяли свое творчество как погоню за реализмом. За мгновением. За реалистическим, подчеркиваю, мгновением. Но когда ты достигаешь этого реализма, зачастую он получается фантастическим. Это всего лишь реализм сознания. А не горьковский реализм, простите, или соцреализм, который копировал жизнь. А в сознании происходят дикие вещи. Кафка, что, не реализм, думаете? Конечно же, реализм. Абсолютный реализм кафкианского сознания.

Но при таком подходе реализмом сознания можно назвать все что угодно. Потому что каждый дурак имеет свое сознание, и то, что оно производит, – это его реализм.

Но мы же говорим об искусстве. Дело в том, что он, Кафка, свое мышление сделал фактом культуры, фактом литературы. Он свое мышление зафиксировал.

Так не понятно же, кто это сделал. Может быть, Кафка, а может быть, все-таки Макс Брод?

Нет. Ну, опубликовал, понятно, Макс Брод в основном. Кафка не очень заботился об этом. Но он был одержим своим искусством. Мы знаем это по книгам, по дневникам, по всему. И вообще, он не мог из-за этого жить нормальной человеческой жизнью. Даже жениться и так далее. Потому что он не мог изменить своему главному делу. И по этой же причине многие говорили: «Если можешь – не женись». Потому что все это мешает главному делу. И Кафке это тоже мешало. Так что нельзя путать его сознание и сознание любого идиота. Сознание любого идиота не становится нам известно вообще. И слава богу. Потому что мы сами идиоты. А Кафка – потрясающий писатель, потому что он необыкновенно смелый.

Реализм – это страшно смелая вещь. Нужно обладать абсолютной смелостью, чтобы написать то, что есть втвоем сознании. Пруст, например, всю жизнь гнался за реализмом. Разве можно назвать его прозу описанием реальности? Нет. Но это бóльшая реальность, чем то, что мы с вами видим. Потому что мы не обладаем его даром проникновения в реальность.

Тут нужен какой-нибудь грубый пример. Ну вот, например, Набоков говорил: «Я не знаю писателя более гармоничного, ясного в своем безумии, чем я». Конечно, это он, как всегда, хвастался. Но у него были на это некоторые основания. Но тут есть слово «безумие». К тому, что он ясный, прозрачный, гармоничный, он добавляет слово «безумие». В чем тут дело?

Вы ведь знаете это состояние, когда вы идете по улице и вдруг понимаете, что этого не может быть, что это все вообще нереально. Что я иду, что я живу. Что это какая-то майя. Это не со мной. Но ведь это реальность. Разве она не безумна? Разве она не фантастична? Человеческая жизнь абсолютно фантастична. Как это ты упал в свое тело? Ты живешь. И все, что мы сейчас с вами, извините, говорим, через... Когда-то этого не будет. Где моя мама? Где мой папа? Ведь мои стихи рождаются из этого ощущения феноменальности происходящего.

Это и есть, собственно, ответ на ваш вопрос, почему реализм фантастический. Потому что невозможно поверить, что это так. Тем не менее это реальность. Это летящая стрела, которая неподвижна.

Я только что написал стихотворение «Апория». У Зенона были апории, если вы помните. Ахиллес, который не догонит черепаху, и так далее. Следующая апория была о том, что невозможно пройти путь, потому что для того, чтобы пройти путь, надо пройти сначала половину. А чтобы пройти половину, надо пройти четверть. И так человек никогда не сдвинется с места. А третья его апория была о стреле, которая летит. Но поскольку в каждое отдельное мгновение она не летит, то она неподвижна. Это феномен, о котором очень много пишет Мамардашвили. Обожаемый мною человек. Стрела летит, но она неподвижна. Она воткнута в сердце, из этого пишутся стихи. Из ощущения феноменальности нашего существования. Жизнь – это стрела, которая летит, потому что мгновение проходит. Но оно никогда не пройдет. Потому что эта стрела неподвижна в вашем сердце.

То есть стрела, которая попала в сердце, не проходит?

Никогда! Это феномен, по Мамардашвили. Вообще, самая гениальная его книга – это «Топология пути» о Прусте. Я ее читаю всю жизнь с того самого момента, как впервые прочитал. Есть феноменальные состояния, когда ты не сомневаешься в том, что это сейчас, здесь, и ты пронзен этим состоянием до мозга костей. И тогда художник может воскресить это мгновение, которое в нем застрявшей стрелой существует. Ладно, я разболтался.

Нам нужен тост.

Тост? (Думает.) Я не умею, я не грузин. У меня был один грузинский приятель. Он был невероятный пошляк, но абсолютно очаровательный человек. Пошлость иногда бывает очень очаровательна. Он говорил: «За наш сегодняшний успех, за наши будущие встречи». (Смеются.) Он это всегда произносил таким чудесным баритоном. Очень обаятельный человек. Унего в паспорте всегда был пропускна «Ленфильм». Он числился на «Ленфильме» композитором, но в пропуске было написано «композир».

(Смеются.)

С одной стороны, это было случайно, но, с другой стороны, он и был композир. По-моему, он там не сочинил ни одной ноты. Однажды мы смотрели фильм, где он был композиром, и после фильма я сказал: «Аркаша, а где твоя музыка в этом фильме?» Потому что в фильме не было никакой музыки вообще. Но в титрах он был. И он произносил все время такие очаровательные пошлости, которые очень помогали барышень клеить. Удивительное, кстати, качество таланта.

Вы не могли бы дать пример его высказываний?

Они вместе с другими музыкантами переделывали фамилии. Например, они говорили «композитор Мимо Рота». Мишеля Леграна они называли Мишель Ни Грамма. Еще они говорили «Мура в деле» вместо Мурадели. Или Чтожтакович.

(Смеются.) Как вы в этом остроумии участвовали?

Я слушал, как они говорили, внематочно.

Внематочно?!

Да. «Слушай меня внематочно».

(Смеются.)

Скажите, Владимир, что интересного вы находите в детстве?

В детстве? Детство – это для меня, безусловно, все. Это возвращение к разговору о стреле, застрявшей в сердце. И не только для меня. Иисус Христос говорил: «Будьте как дети, ивойдете в Царствие Небесное». Правда?

Ну, это же...

Метафора. Я понимаю. Тем не менее это имеет отношение к ребенку. Потому что ребенок простодушен и чист. Так получилось, что я вижунекоторые картины своего детства. Отчетливо и ярко – как сон. И когда я вижу какую-то картину детства, она для меня безусловна, и я могу... Я не то что могу, я обязан ее воскресить. Я должен, потому что могу. Я могу точно ее воссоздать. И по сути дела, я считаю, что поэзия и искусство – это второе пришествие. Явоссоздаю мгновение и возвращаюему жизнь. Это, в общем, идея Пруста и Мамардашвили. Как моя дочь их называет, Мамардапруст или Прустошвили.

(Смеется.) Она тоже читала?

О да! Она художница и филолог. Она в своей жизни прочитала больше книг, чем я. Так вот, по Мамардапрусту, если это мгновение, застрявшее стрелой в сердце, то его не восстановить,оно пропало, оно исчезло. Его больше нет в природе. Поэтому я занимаюсь воскрешением. Одно из моих главныхстихотворений называется «Воскрешение матери». Я пытаюсь вернутьмоей матери жизнь, короче говоря.В этом смысле поэзия – второе пришествие.

Когда у Пруста умерла бабушка, он сначала ничего не чувствовал, боль пришла только через несколько лет.

Да, да. Завязывая ботинок. Я помню. И если бы не было этого момента спустя два года... То не было бы и смерти бабушки.

А как было с вашей матерью?

А вот так. Тоже вдруг что-то случилось. Сейчас уже не помню что. Ностихотворение произошло из словечек мамы. Из тех слов, которые она произносила при жизни. Может быть,я где-то услышал эти слова после еесмерти, и цепь замкнулась. Допустим, она говорила: «Надень шарф!» Стихотворение так и начинается: «Надень шарф!» Или: «Не говори при нем!» Такие фразочки у нее были. Это наши родители, перепуганные Сталиным, так говорили. Потому что ребенок мог что-нибудь из разговора вынести во двор. Страх был огромный. Сталин уже умер, а «не говори при нем» все равно было. Или, там, «надень пальто». «Тебя продует». «Мне не нравится, как ты кашляешь». Это все немножко смешно звучит, но это слова, которые произносит твоя мать. И каким-то образом это происходит именно так, как описано у Пруста. Ты наступил на камень и вспомнил Венецию. Ты оступился, и это тебе дало полный образ Венеции, которую ты, будучи в ней, не ощутил и не переживал. Это то, что они, мамардопрусты, называют непроизвольным воспоминанием. И тогда ты должен замкнуть цепь и вернуть этому мгновению жизнь. Вот и все. Я думаю, понятно.

Можно предположить, что для Пруста это, как вы говорите, второе пришествие в каком-то смысле было преодолением смерти. Он спешил замкнуть цепь, потому что если это произойдет, он окажется бессмертен.

Думаю, да. В этом есть правда.

Судя по тому, как вы говорите, у меня создается впечатление, что вы как будто чему-то служите. Что-то в этом мире совершилось и не замкнулось, а вы, как метафизический рабочий, хотите это замкнуть.

Ну, это и есть воскрешение. И я не вижу разницы между подходом Пруста и тем, что я формулирую. Это воскрешение матери и воскрешение мира. Что будет дальше? Я не знаю. Мне кажется, что поэзия и искусство суть разновидности религии. Вы знаете, Музиль говорил: «Не знаю более религиозного поэта, чем Рильке. Хотя не уверен, что у него есть какая-нибудь религия вообще». Я считаю, что искусство – это религия. Хорошо, можно назвать бога Аполлоном, как Пушкин это делал. Можно назвать его как угодно, меня мало интересует, как бога зовут. Но если смотреть на жизнь многих великих поэтов, в том числе и Пушкина, литературоведы все время бьются: а веровали ли они или не веровали? Одно из первых стихотворений Пушкина было «Безверие». А одно из последних – «Странник»:

Познай мой жребий злобный:

Я осужден на смерть и позван в суд загробный –

И вот о чем крушусь: к суду я не готов,

И смерть меня страшит.

В общем, зря они ищут, веровали ли Пастернак, Мандельштам или кто угодно. Про Гумилева говорили, что он был абсолютный атеист. При этом крестился он на каждый столб.

Полная путаница происходит. Во что эти люди верили? Они верили в искусство. В свое. Прежде всего в поэзию. Гершензон говорил о Пушкине: «Он древнее единобожия, его песни идут от пастухов Месопотамии». И правильно говорил. Не надо их спасать и дарить им какую-то религию. Не были они верующими в традиционном смысле слова. А когда поэт верующий, как Соловьев... Он был плохой поэт. Или православный поэт Хомяков – не Пушкин, извините. Я не зря говорил о «втором пришествии». Пришествия Христа нам еще ждать и ждать. Но в поэзии оно совершается все время. Возвращение, дарование умершему Лазарю жизни. И у великих прозаиков это происходит. Мы воспринимаем жителей романа «Война и мир» живее, чем живых. Для нас Пьер Безухов и Андрей Болконский живые люди. Более чем живые. Это стало реальностью. Фантастической. Потому что люди, которых никогда не было, становятся нам дороже реальных людей, которых мы видим каждую секунду.

У меня есть дополнение. Нельзя путаться в цитатах, но нельзя путаться и в лице.

В смысле?

Это из Венички.

Это замечательно. Афористично и прекрасно. Значит, за Веничку!

С преогромным удовольствием.

А я, кстати, только что за сигаретой выяснил, что значит ваше «БИО». Это сокращение от «безусловно истинное отсутствие».

Абсолютно верно! Господи, как же я мог забыть?

Может быть, это все-таки не вы придумали?

Нет, это я придумал.

Почему же тогда забыли?

Я не люблю свои произведения. Я их стараюсь как можно скорее забыть. И удается. Вы сами видели. Действительно, забыл. «Безусловно истинное отсутствие» – это потому, что когда кончается биография, начинается смерть. Но это имеет двойной смысл. Это истинное состояние человека, откуда берутся стихи и вообще все. Я имею в виду... Можно я это образно поясню, метафорой?

Да, так будет понятнее.

Вот едет человек домой после тяжелого экзамена. Он его завалил, не решил какую-то задачу. И вот он облокотился на трамвайное стекло и задремал. Отключился. И в это мгновение он вдруг видит решение той самой задачи. Бывает так?

Бывает.

Очень часто бывает. Что с ним происходило, с этим человеком? С ним происходило отсутствие. Он ведь не решал эту задачу. Он не напрягался. Это вам любой Кришнамурти подтвердит, что так оно и бывает. Что когда вы отсутствуете, вы находитесь в безусловно истинном... или как там было? Опять забыл. В безусловно истинном отсутствии, вот. Когда вы не изнасилованы потребностью срочно решить эту задачу. Вы решаете ее в собственном отсутствии. Так же зарождается любое творчество. Так что в этом сокращении соединилось три смысла: БИО как биография, БИО как биология и БИО как безусловно истинное отсутствие. Я достаточно сузил?

Прекрасно. Давайте за сужение.

Знаете, у меня однажды была такая история. Я жил в квартире Маши Воробьевой вместе с котом Бродского. Сама она жила в колледже, это два часа от Нью-Йорка. Бродского в ее доме уже не было, он с семьей жил в Бруклине, а кот Миссисипи остался, потому что у дочки Бродского на него была аллергия. И вот я жил с этим котом. Работал я, опять же, ночным сторожем, но уже в Нью-Йорке. Квартира Бродского была на первом этаже, а квартира Маши Воробьевой – на втором. И когда Маши Воробьевой не было дома, Бродский любил у нее скрываться от звонков, которыми его постоянно донимали. Там был такой маленький эркер размером со стол. Это было место, где Бродский иногда работал. Однажды рано утром мне позвонила жена и сказала: «Бродский умер».

Так и сказала?

Да, «Бродский умер». Маша приехала в свою квартиру. Мне, естественно, пришлось съехать. Но после похорон я вернулся и продолжал жить с этим котом. Прошло, наверное, две или три недели. Я закрывался от него в спальне, потому что он лез мне на голову. И вот я выхожу утром из спальни и вижу: перья по всей комнате. Кот лежит в кресле и спит. Я прохожу дальше и вижу: сидит голубь. Был февраль месяц, очень сильный холод, необычный для Нью-Йорка. Все окна в квартире закрыты.

Это я рассказываю о фантастической реальности. Я испугался. Конечно, кот этого голубя потрепал. После его проникновения в квартиру кот с ним имел беседу. Но не убил. Голубь сидел на подоконнике. Откуда он взялся? По перьям я определил, что он упал в дымоход. Конечно, это не чудо. Это не то, что происходило с Иисусом Христом. Но это четырехэтажный дом, а квартира на втором этаже. Потом я спросил Машу Воробьеву, было ли когда-нибудь, чтобы голубь упал в дымоход и очутился в квартире. Нет, никогда. Я всегда говорил, что это Бродский прилетел пообщаться со своим любимым котом.

Кроме того, был такой смешной эпизод. За несколько дней до этого один мой нью-йоркский приятель, русский поэт, принес стихи и попросил меня, чтобы я их показал Бродскому. Ему было очень важно, чтобы Бродский их прочитал и что-то о них сказал. Я не успел их показать Бродскому, потому что Бродский умер. А стихи лежали в эркере на столе. И когда прилетел голубь, он на этих стихах хорошенько потоптался.

Насрал на них?

Да, но я не говорил этого слова. (Смеется.)

Сейчас мы покурим. У вас есть сигарета?

Да, у меня есть.

Потому что у меня нету. Я бросил и теперь курю только чужие.

А тост?

Тост? Я не знаю... Можно выпить за Миссисипи – это и река великая, и Фолкнер там жил, которого я обожаю.

За что вы обожаете Фолкнера?

За его гениальность и вообще за то, что... Я, например, перевел «Макбета», вы знали?

Да.

А перевел я его потому, что когда-то прочитал «Шум и ярость» Фолкнера в русском переводе. И там была цитата из «Макбета», что жизнь – это сказка, рассказанная идиотом. Фолкнера перевел гениальный переводчик Осия Сорока. Это был абсолютно великий переводчик с английского на русский.

За переводчиков!

Да, за переводчиков.

За перевозчиков?

Перевозчик – это тоже переводчик. Я, например, перевел 50 стихотворений Венцловы. Хотя не знаю литовского. Бродский перевел одно-два стихотворения Венцловы, а я перевел 50. По форме это было... Вы не представляете. Синтаксически, формально, это Бродский по-литовски. Очень сложные стихи.

Почему же он вам не нравится?

Это возвращение, между нами говоря, к вопросу о том, надо ли писать после Бродского. Вот писать после Бродского по-русски уж точно не надо. А по-литовски не знаю, не могу судить. Бродский Венцлову ценил и любил. Давайте и мы с этим согласимся. Но мой подход к этому был довольно формальный. Я люблю сложные поэтические задачи. Мне не нравится переводить белый стих. Там нечего делать. Ну вот возьмите Айги. Многие считают его великим поэтом. Но что там переводить? Он переведен на все языки потому, что его переводить ничего не стоит. Да, наверное, многие видят там какой-то ритм и смысл. Я не вижу. Мне кажется, что это легко переводить. А если перед вами сложная форма, попробуйте переведите. Это надо еще научиться. Некоторым поэтам вообще следовало бы для начала научиться рифмовать. Потому что некоторые начинают писать стихи, не зная, что такое рифмы. Просто говорят слова, и все.

Скажите, существует ли настоящая поэма русской эмиграции?

Именно поэма?

Ну, вы же понимаете, что хорошая проза – это тоже поэма.

Видите ли, мы сюда приезжали уже в возрасте. Я приехал, когда мне было за 40. Бродский тоже приехал в зрелом возрасте. Но надо вырасти в городе, чтобы его полностью понять. Для меня это связано с детством. Я считаю, что детство – главный период в жизни человека. Толстой об этом говорил. Все самое существенное с человеком происходит до пятилетнего возраста, по-моему. Я приехал за 40 и остаюсь ленинградским человеком, понимаете? Я не могу с полной достоверностью свидетельствовать об этом городе. О Ленинграде могу. О Нью-Йорке – нет.

Вы как бы и не живете здесь?

Знаете, есть такая замечательная история. Когда Джойса спросили, не хочет ли он вернуться в Ирландию, он ответил: «А разве я оттуда уезжал?»Чтобы написать поэму о Нью-Йорке, надо быть ньюйоркцем. Надо здесь как бы родиться.

Кстати, Бродского я бы назвал ньюйоркцем. А вас бы нет.

Ну, не знаю, может быть. Я уж точно нет, да и Бродский, мне кажется, тоже. Все его лучшие стихи связаны с Питером.

Поздние вы не любите?

Люблю, конечно. Я обожаю его поэзию и считаю, что он гений. Но он не нью-йоркский поэт, и американские поэты ни в коем случае не считают его американским поэтом. Они вообще его английские стихи оценивают не очень высоко. Я думаю, что он питерский поэт на сто процентов. Другое дело, что любой великий поэт больше, чем принадлежность к месту. Он гораздо больше. Но это свойство любого великого поэта – он перерастает рамки частного случая.

Как вам вообще живется среди американцев, без русских? Я так понимаю,что вы не очень встречаетесь с русскими?

Нет, я много встречался. Просто сейчас уже наступает такая старость, когда вообще не особенно хочется с кем-то встречаться. Но человек же живет не в стране, а на работе и дома. А дома с женой я говорю по-русски. Дочь живет отдельно, но тоже в Нью-Йорке. А встречаться с кем-то еще у меня нет потребности. Встречаться же хочется, когда весело, когда друзья и молодость. А сейчас у меня такого времени нет. Вы спрашиваете, как я живу. Да хорошо в этом смысле. У меня нет никакой ностальгии по этому поводу. Тем более что я каждый год бываю в Ленинграде. Я там всегда желанный гость. Такие люди, как Бродский, уезжали навсегда. Им казалось, что все кончено. Сейчас этой проблемы больше нет.

А как вам нравятся американцы?

Да никак. Я считаю, что это хорошая страна для жизни. Ничего родного у меня здесь нет, ну и хорошо, слава богу. Зато нет никаких сентиментальностей на разрыв аорты и так далее. Я внимательно слежу за тем, что происходит в России, но мне и это надоело. Там все безнадежно, на мой взгляд. Но все мои лучшие друзья живут в России. И это абсолютно дорогие мне люди. Которых у меня здесь нет. Но есть государство, которое отвратительно. Вот и все. Видите ли, Санкт-Петербург – это прекрасный город. Как бы люди ни старались его испортить и уничтожить своим существованием, они не справляются с этой задачей. Потому что город остается прекрасным. В этом смысле Америка – государство, в котором можно жить.

Но они же не понимают шуток...

Ну, это немножко поверхностный взгляд. Есть разные американцы. Я преподаю, например, в колледже довольно низколобом, где шуток не поймут. Но я там и не шучу. Потому что я понимаю, где нахожусь. Но если выпоедете в Стэнфорд или в Йель, вы увидите великолепных студентов, прекрасно понимающих шутки и все что угодно. Америка очень разная. Я не люблю русских эмигрантов, которые плюют на Америку и говорят: «Они кретины, они вообще...» Надо просто понимать, что здесь другая жизнь. А если ты еще и приехал сюда, не зная языка, ты попадаешь в унизительное положение. Без выхода.

Так было и в вашем случае?

Я часто попадал в такое положение. Допустим, еду я на машине, меня останавливает полицейский, а яне понимаю, что он говорит. Это лине унизительное положение? И таких случаев было много. Но это зависит от того, как ты это воспринимаешь. Ты можешь обидеться на всю Америку, сказать: «Еб вашу мать, вы меня не понимаете! Давайте я буду говорить по-русски, а вы учите русский язык, чтобы со мной разговаривать!» А можно понять, куда ты вообще попал. Извини, раз уж приехал в Америку, объясняйся по-английски. Конечно, положение эмигранта... Ну, тут встречаются другие примеры, когда ты просто не понимаешь каких-то ситуаций. Не понимаешь, например, что здесь нельзя грубо разговаривать.

Вы про политкорректность?

Что такое политкорректность? Этото, чего не знают русские люди. Ведьони обязательно оскорбят! Что лучше«жить не по лжи», как писал Солженицын. Это страшная формула. Общество так не живет. Общество живет по лжи. Политкорректность – это ложь. Но что вы выберете – правду, которая устроит вам войну на вашей же улице, или политкорректное существование? Это ваш выбор.

А ваш выбор какой?

Мой выбор – политкорректность, безусловно.

Борис Пастернак вроде сказал: «Какнесправедливо, что я, русский поэт, родился евреем». Как вы к этому относитесь?

Я вам скажу так: я презираю Пастернака и отчасти Бродского за то, что они отказываются от своего еврейства. Они изо всех сил хотят быть русскими поэтами. Они думают, что их еврейское происхождение мешает им быть русскими поэтами. Это абсолютно идиотическое заблуждение. И Кушнер, кстати, будучи евреем до мозга своих кушнеровских костей, тоже избегает еврейской темы. Как будто еврей – это вообще не человек. Это отвратительная трусость. Надо, простите, прежде всего быть человеком.

Если не ошибаюсь, вы никогда свою национальность...

Ну, например, лучшие мои стихи называются «Гольдберг-вариации». Это о моем дяде. Его фамилия была Гольдберг, а «Вариации» – это одна из лучших вещей, которые играл Гленн Гульд. Я, наоборот, обожаю своих еврейских родственников. И пишу о них не стесняясь.

(Смеются.)

Кстати, не надо зацикливаться на одном Бродском. Есть и другие поэты. Боже мой, Бродский сам говорил, что русские люди любят сосредоточиться на ком-то одном. Выбрали Пушкина – и все, зациклились. Но это не так, господи, есть же и другие поэты. Серебряный век – это не только Мандельштам, правда? Хармс тоже великий поэт. Другое дело, что поэт уровня Бродского рождается редко. Я думаю, что он не только лучший поэт ХХ века, но и один из лучших поэтов за все время существования русской поэзии. Ну и что? Но это же не исключает других...

Бродский присутствует в нашем разговоре как некоторое основание нашего существования...

Ну, это просто замечательный пример, как надо делать свое дело. Никакого мифологизирования здесь нет. Но повторяю: моих стихов он не напишет. У меня нет никаких комплексов по этому поводу.

Но ведь иногда у людей есть комплексы по отношению к Богу. В смысле мы можем существовать, если есть некоторый абсолют, по отношению к которому имеет смысл жить.

Когда-то этот абсолют был. До какого времени, как вы думаете?

Я думаю, что до Гегеля.

А я думаю, что нет. Чем отличается сегодняшний человек от человека до XIX века? Ницше отличается тем, что он обожествил себя. Правда? На самом деле, когда у человека было смирение перед Богом, у него была некоторая свобода высказывания. А когда человек сказал: «Я – Бог», как Кириллов у Достоевского или Ницше, началось полное сумасшествие. Сегодняшний человек, согласитесь, не может существовать без ощущения собственной значительности.

Извините, что такое сегодняшний человек? Кого вы описываете? Это человек, который прочел Ницше?

Да, обязательно.

И сколько таких?

Миллионы.

Да не будет миллионов.

Но мы же говорим не об уродах. Мы говорим о людях, которые читают.

Я считаю, что таких всего пара дюжин.

Чепуха. В любом колледже читают «Преступление и наказание».

Это не сегодняшние люди.

Хорошо. Представляете ли вы себе человека сегодня, который бы согласился с тем, что он незначительный?

Я встречал таких.

Замечательно! Я – нет.

Никогда не встречали?

По-моему, никогда. Мне кажется, что это один из определяющих векторов человеческого существования. Вот не может человек смириться с тем, что он незначителен. Это опять же не моя мысль. Я не мыслитель. Я вообще стихи пишу. Но я обожаю философов. Потому что они – некоторое приложение к поэзии. Хайдеггер, кстати, говорил, что вся его философия выросла из поэзии Рильке. За это я и люблю его. Он понимал, что философия вторична по отношению к поэзии. Первична песня человеческая. Песня, которую пел Давид. А дальше философы начинают придумывать свои странные вещи.

Так вот, я сейчас закончу мысль. Она не мысль, а вообще... дерьмо. Просто изменилась ситуация. Я думаю, что это произошло в XIX веке. Такой атеистический век получился. Они все изменили – Кьеркегор первый, потом Достоевский, потом Ницше. Они обожествили человека. А человека расперло, и он взорвался. Потому что невозможно вынести всего этого. Бог – это хорошая идея, даже если человек не верит в бога. Это правильная идея, потому что она избавляет человека от напрасных кретинических мук. Это бессмысленные муки. Я вообще неверующий человек, я верю в искусство. Но идея бога гениальна.

Тогда за идею бога.

Абсолютно великая идея. Но идея Христа еще более великая. Это вообще сумасшедшая идея. Кстати, былзамечательный философ в Литве, Антанас Мацейна. Он написал несколько книг об Иове и о Достоевском... Это были великие люди. Я их обожаю. Но вы... О чем мы спорили с вами? Забыл.

Это не важно. Вы сказали, что идея Христа...

Еще более великая. А как же! Конечно! А идея воскрешения? Даже если это неправда. Я не могу об этом судить. Все, давайте убираться. Так нельзя, это полное безобразие. Вы представляете, сколько мусора мы наговорили?

Представляю, но я не люблю чистопись.

Я вас понимаю, это правильный подход. Но грязнопись тоже плохо.

Я вам расскажу одну историю напоследок. Шаламов в своем дневнике рассказал о том, что когда он умирал от голода, он спасался стихами Пастернака. Он сказал, что стихи Пастернака ему внушили абсолютно физиологическую энергию. Это стихи, которые давали жизнь не метафорически, а буквально. Нет большей похвалы поэзии и чему угодно. И вот однажды мне одна женщина сказала, что у нее заподозрили рак. Она шла на обследование. В Англии дело было. А мы с ней были знакомы много лет, и она сказала кому-то, что когда шла на обследование, она взяла с собой мои стихи. Не было в моей жизни большей похвалы, чем эти слова. Это значит, что в моих стихах содержится количество жизни, которое могло ее в тот момент спасти.

Помните, у Шаламова был рассказ о том, как на зоне у зека самой большой драгоценностью была книга Пруста и как эту книгу украли? Потому что книга сама по себе была ценностью, а тем, кто ее украл, было безразлично, что это за книга. Для них книга была как мясо.

Да, да. Сейчас вспомнил.

Но есть и другая история, которую рассказывал Арсений Тарковский. Когда его ранили, он приехал в Ленинград и увидел, что прекрасные книги из его библиотеки были использованы, чтобы топить печку. И он говорит: «Вы знаете, тогда у меня что-то в голове поменялось. Вдруг я понял разницу между жизнью и книгами». А вы поняли?

Нет. Не думаю, что есть какая-то разница. У меня тоже огромная библиотека. Если она сгорит, плевать мне на нее. Я от этого не умру. Почему? Казалось бы, у меня, кроме этого, ничего нет. Я собирал ее всю жизнь. Великолепно, да? Так вот, пусть она сгорит хоть завтра. Не дай бог, конечно, но главное для меня – установить порядок. Понимаете, да?

Нет...

Ну, надо установить порядок в своей комнате. Правильно? Чтобы все было хорошо. А дальше она может сгореть.

А порядок останется?

Порядок останется. Обязательно.

И порядок ваш – это порядок слов?

Нет, порядок в том, что я установил порядок. А дальше он сгорел. Но это уже не имеет значения. Главное, что я его установил. Я установил порядок. Все.

Ну, в Нью-Йорке кто-то другой установил порядок. Полицейские. Или муниципалитет...

Да нет же, я вам говорю о простых вещах. А вы о каком-то Нью-Йорке...

Нет, я тоже говорю о простых вещах. Мы вообще успеем сегодня куда-то уехать?

Сейчас я должен уезжать немедленно, иначе я вообще никуда не доеду. Я надеюсь, что мы неплохо пообщались?

Владимир, большое спасибо. Вы очень теплый человек.