Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Иосиф Бродский писал некогда, что его поколение – единственное в России, для которого «Джотто и Мандельштам были насущнее собственных судеб». В Нобелевской лекции он посвятил волнующие строки этому поколению, которое «начинало на пустом – точней, на пугающем своей опустошенностью месте» и сумело восстановить непрерывность культуры. Он имел в виду, разумеется, прежде всего людей, близких ему духовно и биографически.

Было несколько версий того, что сейчас называют «шестидесятничеством». Были московские поп-кумиры и их поклонники с энтузиастической верой в обновление общества и собственную победу (впоследствии иссякшей). Люди того круга, к которому принадлежал Бродский (в основном ленинградцы), ни в какую победу не верили, у них с первых шагов было ощущение аутсайдерства. Но и у них был хмель – хмель от приоткрывшегося большого мира, от тревожного ветра, ворвавшегося в полный спертого воздуха барак, от появившегося живого прошлого и хоть какого-то, хоть плохого, но будущего. У всех в разной степени, конечно.

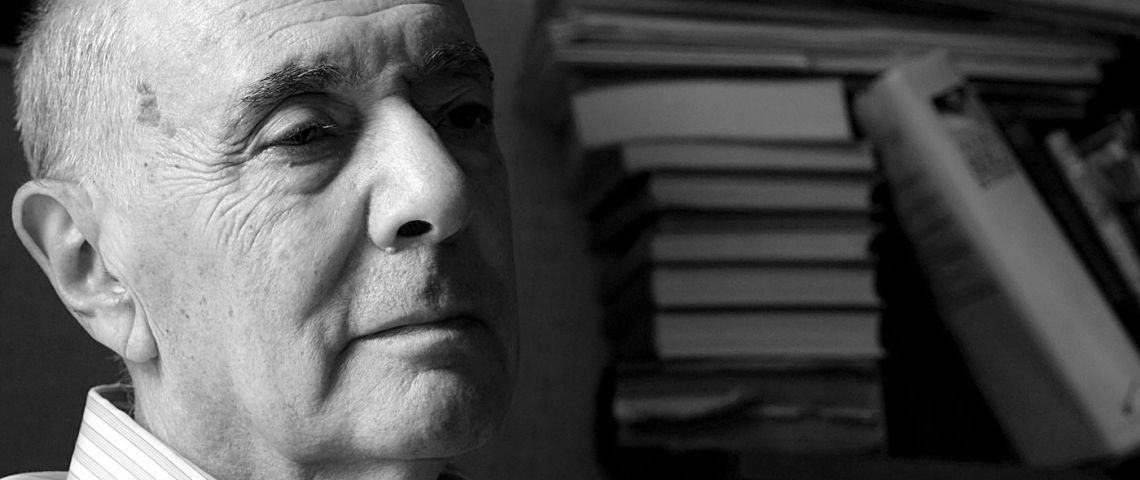

В Ленинграде 60-х было много литературных групп, группок, кружков – никак не оформленных, не имевших ярлыков, не сочинявших манифестов. Четверка, включавшая Бродского, Евгения Рейна, Дмитрия Бобышева и Анатолия Наймана, вошла в историю литературы под несколько безвкусным названием «ахматовские сироты». Ахматова связывала две великие эпохи русской поэзии; она не учила своих молодых друзей ремеслу, а передавала им код культуры. Найман, который в последние годы жизни Ахматовой был ее литературным секретарем и помогал приводить в порядок ее архив, был к ней ближе всего. В творчестве он был самым сухим, строгим, жестким, беспафосным из четверки. Точнее, из тройки: Бродский с самого начала выламывался из нее и по масштабам дара, и по возрасту (он был моложе), и по судьбе (Рейн, Бобышев и Найман познакомились в стенах Технологического института – а будущий нобелиат не окончил даже средней школы).

Позднее круг распался: этому способствовали и личные причины, и мировоззренческое расхождение. Найман и Бобышев обрели духовную пристань в каноническом православии, Бродскому и Рейну это было неблизко. Все четверо в семидесятых покинули Ленинград: Бродский и Бобышев – порознь – оказались в Америке, Рейн и Найман – тоже порознь – в Москве.

В Москве Найман живет и сейчас. Книги его стихов выходили (начиная с 1989 года) сначала в США, а потом в московских издательствах. Но по духу, по генезису он, конечно, петербуржец. Образ быстрого на реакцию, нервно-ироничного Наймана (таким запомнили его многие мемуаристы) – неотъемлемая часть Ленинграда шестидесятых. И собственная его мемуарная проза несет неповторимый отпечаток его колоритной личности – личности, которая, возможно, только в это время в этом месте и могла появиться. Да и стихи его неотъемлемо связаны с этим же временем и местом, с тем общим воздухом, с теми, с кем вместе, по собственным словам поэта, «шлялись и тарзанили» – с особенным хмелем без хмеля, который людям иного времени и поколения уже недоступен.

Валерий Шубинский

Вчера я посмотрел «Школу злословия» с вашим участием. Вы там говорите, что если ты поэт, то титул этот ты не сам должен себе присваивать.

Нет, там немножко по-другому было: дело в том, что есть какие-то вещи, которые грамматика позволяет, а бытие – нет. Например, сказать: «Я красавец». Даже если ты красавец. Точно так же и «я поэт». Это такая заявка, которую ты сам не имеешь права делать.

Но если серьезно... Чем дольше я живу, тем больше – в последние годы в особенности – меня интересует человек как никто. As nobody. Это в «Одиссее» у Гомера, когда Улисс попадает к циклопу Полифему и тот спрашивает: «Как тебя зовут?» Улисс отвечает: «Меня зовут Никто». Мое имя Никто. И уже потом, когда они выжигают Полифему глаз, сбежавшиеся циклопы спрашивают, кто это сделал, и он отвечает: «Никто». Так чего же ты зовешь?

У Бродского есть стихотворение, очень хорошее, которое кончается так: «И если кто-нибудь спросит: “кто ты?” – ответь: “кто я, / я – никто”, как Улисс некогда Полифему». Но у меня к этому давно другой подход, а именно: действительно, все, кем человек себя называет, даже если он, например, Миша Барышников, и действительно классный танцор, и вообще человек искусства, это все равно уменьшает величину его как просто человеческого существа. Это всегда меньше.

Меньше единицы.

Меньше, да. А у людей, которые не Миша Барышников... Ну ты член Академии наук или доктор наук, но есть еще несколько десятков миллионов докторов наук, и разница между вами существует только для заинтересованных людей. А меня интересует человек именно в качестве никто.

Меня попросили не так давно написать о моем близком приятеле, который, кстати сказать, утонул в Рижском заливе лет 20 тому назад. Я не хотел писать, он был аспирант-историк, но ведь это чепуха какая-то. Или написать, что он пел очень хорошо. Тоже не бог весть что. А какой он был как никто, как то, что давало быть ему аспирантом, историком, петь замечательно, выпивать и так далее, вот это всегда очень интересно и это хочется знать. Вообще-то профессиональные вещи, конечно, привлекательны, но они очень быстро формулируются и исчезают.

И так же вы бы ответили на вопрос, кто вы?

Кто я? Да нет. Тем не менее хочу сказать, что я прожил жизнь от начала до конца...

Еще же не закончилась, слава богу...

Ну да, но от начала до нынешнего времени я прожил как тот, кого называют поэт. И удивительным образом это покрыло неожиданные совершенно пространства, неожиданные какие-то области...

Что это значит?

Сейчас объясню. Только сейчас (а мне через пару недель может исполниться 80), только в конце, буквально в последний, может быть, год, я узнал, что поэзия может служить инструментом формулировки некоторых вещей – не в том смысле, который передают слова, а в том, что другим образом никак не сказать. Задается какой-то вопрос, скажем, какой-нибудь вопрос из самых простых: что такое жизнь? Что такое смерть? Ты начинаешь отвечать и, в общем-то, с первых слов понимаешь, что это не то. Это не ответ на вопрос. А поэзия отвечает принципиально не в яблочко мишени, понимаете? Она всегда говорит немножко вкось. И вдруг из вещей, которые никак не тянут на то, чтобы дать какое-то философское определение, вдруг что-то вылупляется.

Чтобы не говорить отвлеченно... Я знаю свою ограниченность – в том смысле, что она существует, – может быть, поэтому я не могу представить себе, что так называемый тот свет – это еще одно пространство. Я считаю, что достаточно нашего пространства, чтобы вместить тот свет. Другое дело, что в какую-то определенную секунду тот свет с этим светом просто меняются одним-единственным измерением, и ты из этого света попадаешь в тот свет, вообще говоря, уже снабженный всеми необходимыми пространственными ориентирами здесь. Только туда ты попадаешь, как если бы тебя абсолютно темной ночью выбросили из машины, ты встал на ноги, вокруг тебя чернота, и ты просто совершенно не понимаешь, где находишься, боишься сделать шаг, потому что ты, может быть, стоишь на краю или перед стеной...

Вы говорите о том свете как о поэтической метафоре?

Как о реальности. Как о реальности. Сейчас доскажу. И вдруг в 20 метрах от тебя зажигается окно дома. И ты сразу ориентируешься, в каком ты пространстве. Я допускаю, что переход с этого света в тот свет – это метафора появления вот этого нового измерения, этого загоревшегося окна. Как оно будет выглядеть, об этом я не собираюсь говорить ни сейчас, ни вообще когда-нибудь.

Подождите, вы сейчас говорите о смерти?

Да, да. Я сказал, что если тебе задают вопрос, что такое жизнь и что такое смерть, ты начинаешь говорить: «Жизнь – это...» Все, можешь замолчать.

В «Тибетской книге мертвых» как раз происходит вот это перемещение. И в пространстве, сквозь которое ты продвигаешься, появляются чудища – их нельзя бояться, нужно продвигаться дальше.

Почему не бояться? Мы как раз приучены бояться...

Но все же тут – это не там, и если бояться, то можно попасть в совершенно нежелательное место.

Это уже другое дело. Но я просто хотел сказать, что зажегшееся окно – метафора этого перехода. И не нужно никакого другого пространства.

Я понимаю.

Пространство ночи уже может включить в себя пространство того света. И поэзия – единственное орудие, которое что-то может сообразить, просто сопоставив слова.

Вот, например, все очень любят повторять цветаевское: «Поэт – издалека заводит речь. / Поэта – далеко заводит речь». Поэт здесь – это роль, а не источник поэзии. Словарь играет свою роль, еще несколько людей вмешиваются в это. В результате ты не знаешь, почему ты что-то понимаешь прекрасно, а что-то не понимаешь совершенно, почему сопоставляются именно эти слова. Почему, например, два слова привлекают внимание, сошедшись просто-напросто в созвучии, в рифме.

Но я хочу сказать о том, с чего начал, то есть что поэзия позволяет понять что-то, никаким другим образом не понимаемое.

Но это как бы предполагает, что поэты очень многое поняли.

Не торопитесь, Улдис. Дело в том, что у поэзии гораздо сильнее ограничения, чем разрешения. Это ведь единственное искусство, которое не может быть переведено на другой язык. Поэзия, обладая такой властью сформулировать что-то такое, что другим способом сделать невозможно, в то же время сама по себе очень закрытая вещь.

В этой связи у меня даже приготовлен вопрос. Насколько я понимаю, Исайя Берлин избегал метафор. Так вот, я, имея в виду ваш рассказ о переходе из пространства жизни в пространство смерти, хотел спросить, каким языком говорил о смерти Исайя Берлин. Немножко об этом пишет Игнатьев: что смерти он не боялся, а боялся самого умирания.

Я с ним на эту тему говорил дольше, чем требовалось, – не потому, что я невежливый человек, а потому, что я не мог поверить, что он готов к исчезновению. И я хотел хоть как-то его зацепить, основываясь на том, что он сам говорил. Но он совершенно спокойно разбил все мои ловушки, действительно оказавшись человеком... Когда я сказал ему: «Мне казалось, что раньше вы любили две вещи – книги, которые вы читаете, и людей, с которыми вы разговариваете. А в последнее время мне кажется, что книги отошли, а остались только люди», он ответил: «Да, я до неприличия на улицах заглядываюсь в лица. Представить себе, что когда-нибудь эти люди будут продолжать идти, а меня уже нет, вот это...» И я сказал: «Ну а там, на том свете?» И он так пальцем поводил... То есть даже обсуждать не будем. «Этого нет. Понимаете, этого нет!»

Конечно, на меня это произвело впечатление. Я его очень любил. Его вообще трудно было не любить. И вот думать, что такому человеку умирать, это хуже, чем... Когда это представляешь, прикладываешь это к себе. Себя представляешь в роли умирающего. Но он был абсолютно тверд и несгибаем.

А что касается метафор, Исайя Менделевич и в самом деле их избегал. Но ведь, отказываясь от метафоричности, философ также и себя в чем-то ограничивает, он может сказать лишь то, что ему позволяет сказать его философский язык. И мне кажется, что еще нужно доискиваться до того, что Исайя Берлин написал, надо доискиваться до каких-то узловых вещей – не то чтобы они там преподнесены прямо-таки в упакованном виде.

Мне кажется, что сэр Исайя Берлин все-таки был примером такого дискурсивного языка, где нет места метафоре, но есть место какой-то разумной шутке, примеру, остроумному рассказу...

Ему было присуще то, что можно было бы назвать illumination. Он что-то говорил, а немножко раньше того момента, когда это уж очень становилось академичным, энциклопедичным, рассказывал какую-то простую историю...

Но у меня есть свое такое отдельное впечатление, что в какой-то момент он почувствовал, что его хотят слушать. Он говорил умно, свои знания подавал максимально удобопонятно, у него была врожденная манера такая: когда ты с ним говорил, ты все-таки обращался к энциклопедисту. И вот ты, например, задавал ему тему: «Улдис». Он говорит: «Улдис родился тогда-то, написал то-то, сделал то-то... Очень интересно, как он облысел. У него были замечательные кудри...» И получается целая история. При этом он ведь не снижал, рассказывая про облысение, нет. Он рассказал, что Улдис написал, что он сказал, что на него произвело впечатление, а кроме того – еще вот это. Это и было «иллюминацией» – в старом, средневековом смысле слова – того, о чем он говорил. И он это почувствовал, то есть нельзя было не почувствовать, что это, что называется, твоя сильная сторона. И ты начинаешь так или иначе ее эксплуатировать.

Вот как раз Игнатьев пишет про случай, как Берлин с Алиной – они только что поженились – поехали куда-то в Прованс и после какой-то корриды вернулись к своему хозяину, а там Пикассо с какой-то своей возлюбленной...

И он начал цитировать Лопе де Вега...

Последние слова Лопе де Вега: «Данте мне надоел», что-то такое. А оказывается, при Пикассо нельзя было говорить про смерть, и тот в бешенстве убежал, то есть Берлин попался. Более того, то, что он попадался, это даже сделалось какой-то чертой его.

Или как он был одет... Однажды он в Лондоне пригласил меня в клуб Athenaeum и сказал, что на мне должен быть пиджак и галстук, все. Я туда пришел, немедленно подошел швейцар, сообщил, что Исайя только что звонил и сказал, что такси немного опаздывает и он будет через три минуты. День был очень жаркий, я стал снимать пиджак, швейцар тут же говорит: «Сэр, я уверен, вам будет гораздо удобнее в пиджаке». Это у них везде формула такая... Я однажды взял там у приятеля машину и очень быстро оказался на правой стороне; тут из ниоткуда появился полицейский в касочке и говорит: «Я уверен, вам гораздо удобнее будет ехать по той стороне».

(Смеется.)

И, значит, появляется Исайя, в тройке, замечательный галстук, все такое, с расстегнутой ширинкой...

(Смеется.)

Понимаете, это была, если угодно, метафора того, как он рассказывал, как он жил... Ну согласитесь, каждый может прийти в тройке и с застегнутой ширинкой, а вот прийти так вот... Притом что он сделал такую карьеру – академическую, социальную, занял место в английской, американской интеллектуальной жизни, и я, например, не знал про орден заслуг... Как-то я заговорил про титул «сэр», и он сказал: «А у меня есть еще и орден заслуг, Order of Merit, и это выше, чем сэр». Просто так сказал: «Ты, мол, не знаешь – вот, я тебе сообщаю». И все же высшее, что он заработал за жизнь, – это то, что он стал героем двадцати самых лучших лирических стихотворений одного из самых лучших поэтов XX века.

Он тоже так считал? Или это вы так считаете?

Нет, нет, нет. Я за других не решаю. Он, правда, не говорил, что это самое высшее... Просто это обстоятельство не один раз подвергалось агрессивным атакам; не случайно ведь, что зачастую его встречу с Ахматовой сводят к вопросу о том, была ли между ними физическая близость или не была. Но, когда ставилось под сомнение вообще то, что эти стихи посвящены ему, он реагировал для себя нехарактерно резко. Он говорил – я не ручаюсь, что именно это слово, но могло быть, скажем: «Этот мерзавец».

То есть этот мерзавец говорит, что стихи не про меня...

Да. Да. Или он старался доказать, что это действительно он, поскольку в стихах «и сигары синий дымок», а я, говорит, тогда курил такие голландские сигары. То есть он очень настаивал, что это он, он, он. Может быть, то, что он сэр или что у него Order of Merit, не нужно было доказывать, есть – и все, а вот это...

Больше того, если перед ним поставить вопрос: «Вот, Исайя, выбирайте, эти двадцать стихотворений или то, что вы там заслужили», он бы ответил: «Да! Двадцать стихотворений!» При этом ему было трудно эти стихи понимать. «А вы знаете, что это значит?» – он меня спрашивал. «А почему “Гость из будущего”? Вы знаете, что это значит?» Больше того, у него были претензии к Ахматовой, как вы знаете. «Не в таинственную беседку / Поведет этот пламенный мост: / Одного в золоченую клетку, / А другую на красный помост». Он это очень переживал.

Почему? Разве это не правда?

Да, я думаю, что как раз из-за того, что это правда, все и переживают.

(Смеется.)

У Ахматовой, конечно, был острый язык.

Кроме всех прочих ее высказываний, я помню, что она сказала о Роберте Фросте...

Карандаши, да?

Нет, что это «дедушка, медленно превращающийся в бабушку». Когда смотришь на его поздние фотографии, видно, что это опять-таки правда.

Да, да. Но есть еще эпизод: они с Фростом встречались в Комарове у академика Алексеева, там вокруг сосны, и Фрост спросил: «А сколько карандашей можно сделать из одной сосны?» И она сказала: «У нас за порчу одной сосны платят 500 рублей». Это она выдумала на месте. 500 – и все! Но это был адекватный ответ.

Но ведь и сама Ахматова из тонкой «акробатки» дореволюционных фото или рисунка Анненкова к моменту встречи с Берлином превратилась в этакую грузную матрону. Как она сама смотрела на этот, так сказать, жизненный аспект?

Вы знаете, как-то я не замечал, чтобы она как-то смотрела.

У нее была близкая приятельница, актриса, мать актера Баталова, Нина Антоновна, – она была моложе Ахматовой лет на 10–15, она ей помогала. А одна из ее приятельниц была такая, в молодости совершенно прелестная (сужу по фотографиям), Любовь Давыдовна Большенцова. И когда умер Чаплин, она позвонила мне и сказала: «Я была рядовой той армии, которой он был главнокомандующим». Знаете, уже нету этих женщин совершенно.

То есть у Ахматовой не было такого: вот, она страдает из-за того, что старая. У нее была необыкновенная трезвость ума. У нее есть дневниковая запись: «Теперь, когда уже и старость позади». К этому времени ей было где-то 75, и я понял, что старость – это тоже...

Делится. Что она не едина.

Да, не одно... не цельное что-то. «Уже и старость позади». С ней всегда было особенно...

Перед смертью у нее был тяжелый инфаркт, а потом ей достали путевку в санаторий «Домодедово», для людей этакого среднего командного состава, понимаете? Как Баталова, народного артиста, например. И она попросила меня ехать в машине с ней. И вот мы приехали туда – в такой советский санаторий, начало марта, холод какой-то... Именно, невыносимый холод начала марта. Колонны, широкие-широкие ступени. И мы медленно идем от машины к этим ступеням. Она останавливается, в таком платке шерстяном, не как Мандельштам там сказал, что «спадала ложноклассическая шаль», нет, а вот просто платок. Она так оглядывает все это и говорит: «L’année dernière à Marienbad». Это действительно не так давно написал Роб-Грийе, она читала. Но у нее это было, если можно так сказать, на порядок глубже.

Как вообще вы стали ее литературным секретарем?

Мне было, по-моему, 23 года, я писал стихи, а она была Ахматова. И я хотел увидеть, какие они бывают, и чтобы она...

Поэтессы?

Да, поэтесса, но еще и такая фигура – я бы не удивился, если бы у нее было, скажем, три руки... И я хотел, чтобы она два стихотворения моих послушала и сказала что угодно. Вот, собственно, и все. Хотя для этого оснований не было никаких – пришел какой-то с улицы мальчишка... Она вышла бедно одетая, грузная такая, да, старая, это был первый этаж, какой-то вот такой был пол... Она жила с семьей падчерицы, пунинской дочери. И пока мы разговаривали, эта Ирина Пунина вдруг принесла ей на блюдечке вареную морковку. Вы знаете, это одно из самых ужасных зрелищ. Вы не поверите. Вот если взять ее, сварить и принести, а к тому же ты понимаешь, что тебя могут угостить. Понимаете, это ужас просто.

(Смеется.)

И она стала есть эту морковку. Может быть, это была какая-то диета, но вообще они за ней совершенно не ухаживали, эти Пунины. Но для меня это был знак какого-то, знаете, подлинного величия посреди страшной нищеты, совершенного краха жизненного... Когда же я вышел на улицу, прошел квартала два – там длинные кварталы, по-моему, я даже остановился, – у меня было такое чувство, что этого не может быть, чтобы этот разговор был. Потому, во-первых, что в этом разговоре ничего не было, просто ничего – я не могу что-нибудь вспомнить. А во-вторых, со мной разговаривало существо не отсюда. Просто не то чтобы со мной, а ни с кем у нее не было общих тем. Понимаете? Ни с кем. Она была оттуда, где все уже умерли, здесь не было никого, с кем она могла говорить.

А это правда, что она могла пить водку, остановиться, сказать слово или фразу и допить до конца?

Это почему-то произвело невероятное впечатление на Романа Тименчика, которому я это сказал. Как это можно?! До таких вершин дойти. Честно говоря, тогда мы на это не обращали внимания. Она выпивала, могла выпить крепко. Но почему-то про нее это не интересно рассказывать. Я помню, одно лето в Комарове была Раневская, они с Ахматовой еще в Ташкенте подружились. Раневская звала Ахматову «Рабби». Рабби. Но так как это Раневская, то она говорила таким басом: «Ну скажите, Раббичка...» (Смеются.) И однажды Ахматова спросила у Раневской: «А вы рассказывали Толе, как Мартынов вызвал на дуэль Лермонтова? Нет?» «Давайте покажем», – говорит Ахматова. А у Ахматовой актерских способностей было ноль. Ноль. Раневская говорит: «Ну если вы сыграете Лермонтова, то пожалуйста». И Раневская вдруг так очень по-хамски садится в кресло и говорит: «Ты говорил, – вот как на юге говорят, с мягким “гэ”, – ты говорил за мою сестру, что она блядь?» И Ахматова: «Говорил!» Понимаете? (Смеются.) «Говорил». – «Ну и что теперь? Теперь профсоюзного собрания не избежать».

(Смеются.)

Возвращаясь к встрече Берлина с Ахматовой... Игнатьеву он тоже говорил, что это было самое важное событие его жизни. Однако странно это слышать от человека, у которого не только эта встреча, а вся жизнь вроде как удалась.

Я думаю, что для нее эта встреча была, во-первых, совершенно неожиданная – не в том смысле, что после большого перерыва это был человек из западного мира, она ведь в Ташкенте недавно встречалась с Юзефом Чапским. Согласитесь, такой тоже на улице не валяется...

Польский офицер, да.

Но главное то, что это был момент... То, что можно назвать жизнью Ахматовой к 1945 году, это была уже абсолютно сложившаяся судьба, и то, что было, кончилось. И она это хорошо понимала, не хуже меня сейчас. Я вообще исхожу из того, что если я что-то понимаю, то… Как говорила одна женщина в Ереване своему мужу: «Купи мне эту шубу». А он отвечает: «Откуда мы деньги возьмем?» А она говорит: «Так ты что, не будешь покупать? Ну, есть люди, которые уважают меня больше тебя».

(Смеется.)

Поэтому я исхожу из того, что те, кого я уважаю, понимают то, что я понимаю.

Ахматовой в 1945 году было 56 лет, и она была оставлена Пуниным. Она ехала в Ленинград, чтобы выйти замуж за Гаршина, который сказал ей на перроне, что этого не будет, хотя все время это предполагалось. Так что с этой стороны кое-какая готовность была. И, понимаете, к ней все-таки пришел человек ослепительный. Ослепительный. Исайя в тройке, который пришел в эту жутковатую квартиру на Фонтанке, а с улицы стал орать Рэндольф Черчилль, и он ушел, а потом снова вернулся...

Не верю. Не могу поверить. Не могу поверить, что сын Черчилля так свободно разгуливал в 1945 году по Ленинграду, кричал с улицы...

Нет, в том-то и дело, что он шел...

Вы знаете, однажды мы... Я очень дружил с Аксеновым, много лет и очень близко. И однажды в так называемой молодости он позвонил и говорит: «Пойдем, тут я пригласил на обед Биллингтона...»

Которого Биллингтона? Который...

Директор...

Вашингтонской библиотеки.

Да, библиотеки Конгресса. А тогда он был аспирант или что-то такое. И мы пошли в ресторан... Ничего, что я вот как-то в сторону свернул?

Нет, нет, я слежу.

Мы пошли в ресторан ВТО, актерский, и очень сильно выпили, просто очень сильно выпили, во всяком случае – я и Аксенов. Биллингтон был окей. И Биллингтон сказал, что он только что кончил книгу «Икона и топор». (Смеются.) И что у него рукопись лежит в номере в «Метрополе» и он очень хочет, чтобы мы эту книгу прочли, хотя бы предисловие к ней. И мы вышли на улицу Горького и отправились туда – как мы там шли, я не очень помню. То есть просто не помню. В номере Биллингтон достал еще какой-то датский аквавит, и все продолжалось, а он вытащил папку, которую я взял из его рук, и в ту же секунду эти листы разлетелись по номеру... К чему я это рассказываю? А к тому, что когда мы с Аксеновым вышли в коридор, вокруг нас шло шесть или восемь человек. Но мы шли как будто так и надо, понимаете? Вышли на улицу, и Аксенов сел – а была зима – на поребрик тротуара, а я стал ловить такси. А эти стоят вокруг, они отличались от всех, знаете: шапки на них такие, так сказать, повышенного качества. Аксенов сидит, а тут стоит капитан милиции. С палкой. И я говорю: «Товарищ капитан, вот мы с другом напились... Мы вышли от иностранца, а это люди из КГБ, и они нас...» В общем, рассказал историю, и этот капитан вдруг – вы знаете, это была потрясающая вещь: он вдруг палочкой – раз! Откуда-то появилось такси, мы сели и уехали. Я даже помню такую подробность, потому что Аксенов полез внутрь и ударился головой: «Что ты бьешь меня?» Вот что-то вот такое, да, понимаете?

То есть я хочу сказать, что хорошо представляю себе, как Рэндольф Черчилль идет по Ленинграду 1945 года, вокруг шесть или восемь человек, а он идет и кричит: «Шая! Шая!» Это очень хорошо укладывается, понимаете?

Может быть. Но в музее Ахматовой я купил книжку как раз об их встрече, и там была очень толково разобрана вся эта ситуация, рассказано обо всех, так сказать, сопутствующих персонажах, про этого человека, который работал...

А! Орлова. Критик, который его привел к Ахматовой?

Да. О нем уже есть досье; безусловно, он сотрудничал с органами. Подруга Ахматовой, которая у нее сидела, когда пришел Исайя, опять-таки стукачка. И так далее. То есть, казалось бы, все случайно, но похоже, что все было согласовано и спланировано. Допускается даже, что эту встречу гэбэшники хотели использовать в дальнейшей борьбе с ленинградской партийной элитой. Не вполне, правда, понятно, как смотрели на это сами Берлин и Ахматова, хотя, как известно, Берлин публично долгое время про эту встречу не рассказывал – очевидно, опасаясь последствий для Анны Андреевны. А к какой версии, так сказать, обустройства этой встречи склоняетесь вы?

Вы знаете, вот это первый вопрос, который не ко мне. Что было у КГБ в голове.

Ну да, это вопрос к КГБ.

Действительно, я совершенно этого не понимаю. Но я хочу все же ответить на другой ваш вопрос. Я просто исхожу из того, что оба, при всем том, о чем вы только что говорили, приняли решение встретиться. Что же вы делаете, Анна Андреевна и Исайя Менделевич?! А вот так, встретились! Все!

А как вы думаете, насколько соответствует действительности то, что, приехав в Ленинград, Берлин, как он утверждает, даже не читал ее стихи и вообще не был уверен, что Ахматова жива?

Я уверен, что Исайя пошел на эту, в общем, забавную авантюру. Улдис, прикиньте это на себя. Вот мы приезжаем в Англию, и кто-то нам говорит: «А хотите познакомиться с таким Исайей Берлином?» И мы не знаем ничего, студенты мы, не знаем, кто такой Исайя Берлин. «Ну как, он историк, философская мысль...» Так, давайте! Вечером мы идем к одному англичанину, а потом оказывается, что это Исайя Берлин. Понимаете? У нас есть поговорка: на ловца и зверь бежит.

Да, да, да.

Вот, и тебе говорят: «Хочешь увидеть Ахматову?» Да, да, да. Пастернак у меня уже есть, теперь Ахматова...

А потом можно будет написать доклад о положении интеллигенции в России.

Нет, ну это встреча не для работы. Это, скорее, встреча жизнеутверждающая.

И скажите, пожалуйста, как вам кажется, лет через 50–100, если что-то останется от Исайи Берлина, не будет ли это именно эта история?

Кстати, это она увидела, не он, что это встреча абсолютно уникальная. И она хорошо понимала, чем она чревата – ведь страшнее врага для Сталина, чем Уинстон Черчилль, не было. Это была гибельная встреча. Об этом написано – и не только в Cinque, в «Шиповник цветет» уже открыто довольно. К этому времени у нее уже была строчка, моностих такой: «Ромео не было, Эней, конечно, был».

И если говорить о мифе, эпиграф к Cinque взят из стихотворения Бодлера Une Martyre, вот это – что он не изменит никогда. Дальше это движется к Китсу, к поэме «Изабелла», к «Божественной комедии»... Вообще говоря, в «Поэме без героя» Ахматова – Вергилий при Исайе Данте, потому что он не понимает маскарада, который там происходит. И дальше дело неизбежно доходит до Дидоны и Энея и более архаических мифов об этом. Никто не обращал внимания, что в ее стихах несколько раз повторяется «сожженная тетрадь» – начиная с Cinque. В «Шиповнике»: «И вот пишу, как прежде без помарок, / Мои стихи в сожженную тетрадь». «Как ты молила, как ты жить хотела, / Как ты боялась едкого огня!» Что это за сожженная тетрадь – кроме, конечно, какой-то реальной тетради, которую Ахматова сожгла, когда в очередной раз уничтожала архив? Это и есть Дидона, восходящая на костер, понимаете? Тогда этот протогерой, имя которого в 1945 году – Берлин, неизбежно становится Энеем. И я считаю одним из самых остроумных заявлений Ахматовой, когда она тут же говорит: «Ты не знаешь, что тебе простили... / Создан Рим, плывут стада флотилий, / И победу славословит лесть». То есть вместо единственного реального хода вещей, когда Дидона и Эней могли стать навеки мужем и женой, ты выбрал основывать какой-то там Рим, и какие-то там флотилии плывут. Вот ради чего мужики отказываются от подлинного. И это он знал прекрасно. Исайя. Это он знал.

Да.

Но, пожалуй, самое забавное – это то, что он любил повторять: «Ну какой из меня Эней?» Или: «Какой я Эней?» Это ровно полстрочки из «Божественной комедии» Данте. Данте говорит: «Я не Павел, не апостол Пaвел, не Эней». Понимаете?

Конечно, фигура Ахматовой была значительней фигуры Берлина. И... (Думает.) У нее есть стихотворение, которое начинается: «Ты выдумал меня. Такой на свете нет». Но абсолютно так же можно сказать, что она выдумала его. Она действительно придала ему какие-то качества, которые только она могла заметить. Вот я сказал, что придет Исайя Берлин и мы получим огромное удовольствие, но ведь я не сказал, что Эней придет. А она сказала. Могла сказать, например: «Вы посидите, сейчас придет человек – Эней». Могла бы сказать: «Да, ты выдумал меня». Но она была... она выдумывала более значительные вещи. Вот она и выдумала Энея, а не он.

Да.

Я понимаю, что, в частности, результатом этой встречи было известное постановление, совпавшее по времени с Фултонской речью, которая, в свою очередь, была началом холодной войны. Однажды я рассказывал Ахматовой, как в августе 1946 года я был послан к одной из маминых тетушек немножко отъесться в Лудзу, в Латвию. Ее дом стоял прямо напротив трибуны, и вот я лежу на досках трибуны и загораю. Мне десять лет. Тут идет мой сколькитоюродный брат, ему – 16. Он местный, ведет себя как старшеклассник, понятно... И он говорит: «Что это у вас в Ленинграде за непорядки?» И газетой помахивает.

И когда я ей это рассказал, Ахматова заметила: «А вы знаете, почти все запомнили день постановления как день начала войны». И, как обычно у Ахматовой, сказано так вот, что ты это запомнил. Прошло порядочно лет, когда я понял, что это действительно был день объявления войны, холодной войны, и в этом смысле они первые призывники. Мне ужасно приятно знать, или даже меня приподнимает то, что я знаю, что они оба решили на это пойти. Согласитесь, если бы они отказались, они бы профукали этот момент, потрясающий момент, который выпадает одному из миллиардов людей. Попасть в десятку таким вот образом.

Скажите, а как Анна Андреевна реагировала на то, что в этом постановлении она оказалась вместе с Зощенко?

Ну, это два, а точнее, два с половиной случая. Один – что она идет в Союз писателей получать пенсию или что-то такое. И она идет по Литейному. А по другой стороне идет Зощенко, и он кричит ей (тогда мало было машин): «Анна Андреевна! Анна Андреевна!» Она останавливается, он переходит дорогу и говорит: «Анна Андреевна, ну что вы на это скажете?» Ахматова комментирует: «Я думала, что у него очередной какой-то роман, и говорю: “Терпеть, Мишенька, терпеть”. И он говорит: “Да, терпеть”. Я прихожу в Союз писателей, и там все от меня шарахаются». Оказывается, в тот день вышло постановление ЦК, и он спрашивал про постановление!» (Смеются.) И еще такая драматическая история. Сталин умер, приехали какие-то молодые люди из Оксфорда и хотят встретиться с Ахматовой и Зощенко. А что иностранцы хотят, этого у нас выше не бывает. И тех пригласили, расспрашивают про постановление. Зощенко сказал, что там он не все считает справедливым. Ахматова сказала: «Я обомлела. Потому что если бы я первая говорила, он бы все понял, а он стал с ними при этой аудитории разговаривать». И когда они спросили: «А что мадам Ахматова скажет?» – она ответила: «Я целиком согласна с постановлением 1946 года».

И осталось еще пол-истории.

Да.

Примерно за год до смерти Зощенко я сказал моему близкому другу Дмитрию Бобышеву: «Слушай, моя бывшая школа расположена рядом с домом, где живет Зощенко. Пойдем скажем ему, что он гениальный писатель, что мы его любим. Пойдем?» – «Конечно, пойдем». А в том доме у меня жили знакомые, и я спросил, в какой квартире. Значит, звоним в дверь, открывает Зощенко. Бобышев говорит: «Мы хотим видеть Зощенко». Тот отвечает: «Его нет дома».

(Смеется.)

А я – не потому что я нахал и проныра, а просто чтобы из этой ситуации выйти – говорю: «Здравствуйте, Михаил Михайлович, мы зашли только сказать, что...» И он говорит: «Да, да, да, да. Я очень болен, я очень болен». А мы стоим в прихожей, там какой-то столик, и под ним на полу полное собрание сочинений Ленина, первое издание. (Смеется.) Редкая вещь, такое красное, знаете. И я говорю: «Михаил Михайлович, мы ничего совершенно не хотим, ни разговора, ничего, просто хотим вам сказать, что мы знаем вам цену, мы знаем, какой вы писатель, мы вас очень любим, и не одни мы». И он говорит: «Да, да. Спасибо, спасибо. Приходите на следующей неделе в два часа». И мы, несколько ошарашенные, выходим на улицу, на канал Грибоедова, и идем метров сто, потом я останавливаюсь и говорю: «А что это такое – на следующей неделе в два часа?»

(Смеются.)

Когда вы в вашем романе пишете, что ваша мама и Исайя Берлин родились в Риге в одно и то же время, вы как бы сближаете линию своей судьбы с параллельной судьбой Берлина...

Это мне было нужно просто как конструкция книги. И Рига, кстати, в жизни Берлина сыграла огромную роль! Уехав из Риги, он не попал под Холокост.

Но ведь ваши родственники попали. Как вы думаете, почему Берлин воздерживался от разговоров о Холокосте? Во всяком случае, публичных?

Тут я действительно не берусь судить, я не люблю говорить за другого.

У нас тут недавно была история. Знаете, Бродский оказался совершенно поразительным продюсером дат. Почти что все время какая-то круглая дата Бродского – ссылки, смерти, рождения...

(Смеется.)

Шагу не ступить, чтобы не попасть в какую-то его дату. Когда было очередное что-то, то два человека, негодяи, сообщили: «Конечно, если бы Бродский сейчас был жив, он был бы за то, что Крым – наш». И это они за него, понимаете?

Это как Довлатов насчет Бродского в больнице, когда тому рассказали, что Евтушенко против колхозов. «Если Евтушенко против, то я – за».

(Смеется.) Да, да. И я хочу сказать, что никак не могу сказать за Исайю, в чем тут дело. Но у меня есть одна гипотеза. Дело в том, что он слишком благополучно прошел мимо Холокоста. Я думаю, что он не врет, когда говорит, что он узнал об этом поздно. А ведь он был невероятно сосредоточен на еврейской теме. Его очень занимало рождение Израиля, ему даже предлагали там пост. А он... Ну как он мог бы ответить на вопрос: «А где вы были во время войны?»

Или в Оксфорде, или в Вашингтоне.

Да. Его послали в Вашингтон еще до окончания войны, и он мне говорил, что понимает, что друзья хотели, чтобы он не попал под нацистов. Ведь если бы Гитлер взял Британию, то понятно, что ему смерть. Но я, он говорил, не мог, «я должен был вернуться». Это не то чтобы я выдумал, правда? И он возвращается и чуть ли не через месяц опять едет в Вашингтон – уже с назначением в посольство. И он мне говорит: «Но это – другое дело». Ну я же не стану говорить: «Какое такое другое дело?»

Так что я думаю, то, что он так благополучно миновал войну, для него было предметом для размышлений. Он так и говорит: «Да, мне повезло. XX век – самый страшный, но меня он не коснулся, мне повезло». Я думаю, что такое везение может и грызть, притом гораздо сильнее, чем если бы что-то случилось. Он, безусловно, был человеком судьбы. Ведь он, даже еще не обладая своей волей, избежал обеих бед – и коммунизма, и фашизма. Он уехал с семьей из Петрограда в Ригу, а из Риги в Лондон. Поэтому и к его встрече с Ахматовой применимо определение, что эта встреча была роковой.

А скажите, насколько это слово, «роковой», если мы говорим и о Берлине, и о вашей жизни, применимо к самой Риге?

Я мог бы сказать, что до 22 июня 1941 года Рига была парадиз. А потом это – совсем не парадиз. Но ведь, помните, в Библии есть такое место, ужасно трогательное, связанное с потопом, когда Бог говорит: «Больше не буду наказывать человека».

(Смеется.)

Ну с юности он такой, понимаете? Поэтому я вовсе не хочу выступать обвинителем кого-то. Просто все устроено, чтобы так произошло, чтобы я пятилетним мальчиком приехал в Ригу, и это был праздник, каждый день – это было солнце, и дворники мыли улицы...

А когда вы узнали, что ваши?..

Это было в Свердловске, где-то в 1942 году. В 1942 году кто-то приехал, привез письмо, каким-то образом пересланное.

Сколько вам было тогда?

Шесть.

Так вы не могли это воспринимать как...

Я это просто воспринимал так, что мама плачет, вот и все. И я знал, что это из-за письма.

Изменилось ли ваше отношение к Риге, когда вы уже были сознательным человеком? Вы думали о Риге как о месте гибели ваших родственников? Вот такой гибели – жуткой, исторической, я бы сказал?

Знаете, притом что почти вся мамина родня была там уничтожена, тем не менее некоторые все же выжили. И они сумели сыграть свою роль в моей жизни. Мамина двоюродная сестра была биологом в Риге, Софья Абрамовна Берман. Она была замужем за главным акушером Латвии. Это действительно была фигура, он окончил Пражский университет, следующее поколение после Кафки. Мы как-то с ним... «Что ты сейчас читаешь?» Это когда я летом уже жил в Апшуциемсе. «Что ты сейчас читаешь?» Я говорю: «“Мефисто” Клауса Манна». Он говорит: «О, и я тоже “Мефисто”! А ты в каком издании?» Он же читал по-немецки.

На сестре ее, уже упомянутой мною, был женат известный историк древнего мира Йоэль Вейнберг. И однажды я поехал на кладбище к мужу Софьи Абрамовны, а там сидит Йоэль на могиле. Солнце, никого нет, только метрах в тридцати фигура что-то делает у могилы. И Йоэль все время оборачивается туда. И вдруг встает и говорит: «Я сейчас вернусь. Я хочу посмотреть». И идет туда. А тот человек уже ушел. Йоэль вернулся и говорит: «Да, я так и думал, это...» Дальше я могу путать. То ли это брат капо в лагере, где был Вейнберг, то ли сам капо. Вот, это жизнь. Но как-то даже неудобно говорить для интервью.

И все же, как менялось ваше отношение к Риге? Городу детства, в котором солнце и улицы моют, к городу, в котором убили ваших родных?

Мое отношение ко всему произошедшему менялось. Я думаю, что, положим, между 25 и 30 годами мне казалось, что это как-то отвлеченно: в Риге погибли дедушка и бабушка, но они ведь уже старые были, другая бабушка погибла в ленинградскую блокаду, и как бы я не имею права об этом судить. А потом прошло, может быть, лет 15, и вдруг – знаете, как бывает – ты открываешь глаза на простейшие вещи, и – «как же я этого не видел?» Когда говорят «расстрел», это ничего не значит. Ну да, лучше бы без расстрелов. Но, в общем, расстрел – часть цивилизации. А дело в том, что когда пуля попадает, это расплавленный металл, он в тебя втыкается, и все... Я перестал относиться к этому нейтрально уже ближе к пятидесяти. И это проявилось, не знаю, в более сильном чувстве к этим оставшимся моим двоюродным тетушкам, к этой вот Софье Абрамовне, она умерла 93-х лет в Иерусалиме. И я еще часто ее навещал. Кстати, она изобрела одно потрясающее ноу-хау... Вот этот мой глаз почти не видит. А у нее в свое время тоже было что-то такое. Я говорю: «А со слухом как?» Она говорит: «Ты знаешь, когда с одним человеком говорю, тогда ничего, а когда несколько человек... Но я нашла способ. Я так слушаю, киваю, а потом говорю: “Простите, что я вас перебиваю, даже, возможно, не в тему” и задаю свой вопрос». (Смеются.) К ней я относился особым образом. Потом она сказала какую-то... Это нельзя назвать утешительной вещью. Она сказала: «Ты знаешь, я сделала все что нужно. Я записала в Яд Вашем – в этот комплекс – дедушку, бабушку, Юфочку и Марусю». Это мамины младшие сестры. Когда я первый раз летел в Израиль – какая-то была конференция, наверное, в 90-е годы, – самолет начинает снижаться, ты видишь море, гористый берег, и вдруг как будто... Разумеется, можно сказать – какой вы внушаемый! Но я как будто узнал: они там.

Ваши погибшие родственники – там?

Они – там. Они ни живые, ни мертвые, они просто там.

Вот что интересно насчет Исайи Берлина и Риги... В Вашингтоне он встречался с советским послом и, в частности, спросил: «А что происходит в Балтийских странах?» И посол ответил: «Про эти вы забудьте, нет таких государств». И все. А буквально через неделю он разбился на самолете – в Бразилию, по-моему, летел. И это доставляет некоторое... удовлетворение. (Смеются.)

Вы знаете что? Мне ведь все равно, что он написал, Исайя. Я люблю его эссе о свободе, но я больше всего ценю то, чего мы коснулись мельком. Что это эссе писал человек, который помнил, как этот сброд тащил куда-то полицейского, понимаете? Только зная такое, можно говорить о свободе. Не о свободе, которая в Оксфордском словаре на букву F или L, а вот такая, где он знает, куда этого волокли.

Я всю свою жизнь, с кем бы я ни сближался, ни разговаривал и ни встречался, всегда вижу частного человека. И мне, признаюсь, довольно неинтересно, кто он кроме как частный человек. Даже если, например, он какое-то место занял, главного редактора журнала Rīgas Laiks, например.

(Смеется.)

Улдис, не обижайтесь, я бы вам не стал говорить, если бы как-то хотел вас подкузьмить.

Скажем, я иду по Оксфорду, и навстречу идет Исайя, и я знаю, что сейчас будут хорошие десять минут. Или если он приглашает в гости.

После визита Исайи здесь, в Москве, позвонил мне человек и сказал: «Я вам привез анкеты от сэра Исайи. Сможем ли мы с вами встретиться? Я должен их отдать ему обратно». Я говорю: «А я что должен с ними сделать?» Он говорит: «Подписать». (Смеется.) Я подписал, что вот прошу принять меня в качестве Visiting Fellow of All Souls College. Понимаете? И я совершенно этого не оценил. Я только потом понял, какой Исайя. Когда меня поселили в доме, который принадлежит колледжу, под нами жил один историк, тоже Visiting Fellow. И он сказал: «Исайя – это godfather Оксфорда».

(Смеется.)

И, знаете, всему персоналу All Souls College доставляло удовольствие, что Исайя ничего такого не делает, а вместе с тем он – godfather. Я думаю, что народонаселение Земли его оценило, Исайю. Оно чувствовало, что он не им чета, вот этот человек.

Но как это могло получиться? Приехал в Англию, плохо говорил по-английски... Ну хорошо, отец был при деньгах, он смог заплатить за образование Исайи. Мальчики над ним в школе издевались, рука была искалечена, плавать не умел, сам себя считал некрасивым... Как получилось, что его стали считать крестным отцом Оксфорда?

Как – этого я совершенно не понимаю. Хотя мальчики не издевались, не преувеличивайте.

Но вы не задумывались над этим?

Он сам это объяснил. Я тогда жил в Нью-Йорке, преподавал там несколько семестров. Вдруг он звонит, что летит в Нью-Йорк. «Давайте завтра встретимся там-то». Я встретил его, он приехал к нам, я спрашиваю: «А что вы делаете в Нью-Йорке?» Он говорит: «Я на пути в Канаду. Там университет дал мне почетного доктора». И говорит: «Знаете, мне любят давать почетного, потому что, понимаете, одни хотят дать почетного доктора вот этому, а другие – вот этому. И они враги. А я всех устраиваю». (Смеются.)

Игнатьев, в частности, спрашивает Исайю Берлина о причинах его счастья. И Берлин отвечает: «Почему я такой счастливый? Потому что я поверхностный». Так что если мы посмотрим на Берлина как бы глазами историка будущего, когда рассказы о прямой связи с этим человеком уже истлеют, тогда его реальность, вполне может быть, сохранится лишь в стихах Ахматовой. Может быть, он это понимал и сам.

Я думаю, то, что Оксфордский университет делает с Исайей, как раз направлено на то, чтобы его не было. Ну, еще один, как я в начале говорил, ну, еще один из многих...

Совершенно верно. Кстати, когда в Риге сейчас стараются сообщить, что он наш, рижанин, это тоже в этом же направлении.

Но я бы не хотел, чтобы прозвучали такие слова: «А чего он такого значил, он ничего не значил, это на время, вот он сейчас исчезнет – и все». Тут, возможно, нужно вернуться к началу нашего разговора. Who are you as а nobody? Если такое отношение чего-то стоит, то Исайя Берлин – чемпион этого. Все, чего он добился, что само по себе немало... Знаете, ты стоишь в вестибюле отеля и ждешь лифта, вдруг из него выходит Джон Кеннеди и говорит: «Исайя, я хотел у вас спросить...» Ну согласитесь, не Евтушенко, правда ведь? (Смеются.)

Исайя, разумеется, как бы все время говорит: «Я? Я – никто». Я не считаю, что его роль преувеличена или недооценена. Я считаю, что в самый раз. Здесь действительно такая простая вещь: надо его любить. Не хочешь – не люби, пожалуйста. Но если ты любишь, то ты из самой любви что-то получаешь, что и не знал, что получишь.

У меня довольно такой щекотливый вопрос... Я прочитал у Игнатьева, что Берлин как-то в разговоре сказал, что хорошо умеет приспосабливаться. Это слово, «приспосабливаться», как правило, мы употребляем, когда говорим о советской номенклатуре и людях, для которых приспособленчество было формой жизни и выживания. Считаете ли вы, что можно хоть каким-то образом сравнить...

Я, честно скажу, даже удивлен... Ну, может быть, в качестве провокационного вопроса...

Абсолютно в качестве провокационного вопроса.

Но мы ведь жили в зоопарке. Исайя, я думаю, здесь был бы быстро уничтожен, но дело даже не в том, что я думаю, и был бы или не был.

Я вам расскажу короткую историю. У меня был приятель в Ленинграде. Он работал в библиотеке Академии наук. И он решил уезжать, эмигрировать. Но у него были какие-то свои отношения с директором библиотеки. И он решил, что еще до начала всех шагов к эмиграции он пойдет и ему скажет. Он пришел и сказал: «Вы знаете, я к вам первому пришел, чтобы сказать, что я собираюсь начать процесс отъезда». Тот говорит: «Закройте дверь». Минутку посидел, помолчал, посмотрел на него и сказал: «Я вас понимаю. Эта страна не для вас». Потом помолчал и сказал: «И не для меня». Еще помолчал и добавил: «И ни для кого». (Смеются.) Так вот, понимаете, эта страна ни для кого. Исайя из абсолютно другого мира.

Ладно, забудем этот вопрос. Существует такое романтическое представление, что человек интеллектуальный, человек думающий обязательно должен быть, скажем, одиноким, небогатым, несчастливым, проводящим свои часы в размышлениях и тишине. И тут Исайя – счастливый, обеспеченный, успешный, который как бы полная противоположность такому представлению.

Опять я должен ссылаться на себя, и опять мне это не нравится. Моя книга как раз кончается тем, что Исайя был абсолютно нормальный человек. Если можно немножко пофилософствовать, то человечеству нужны какие-то образцы нормы. В любой ситуации, в которой я его видел, он вел себя изумительно нормально. В жизни я встретил много значительных людей. И я бы не стал говорить, что вот Исайя Берлин – значительный человек. Конечно, он был значительный, но ведь и этот значительный, и тот значительный, и вон тот, только вглядеться надо. Не то чтобы он был значительный, он был какой-то эталонный, такой типичнейший гомо сапиенс.

Но ведь на самом деле быть нормальным очень трудно.

Ужасно трудно. Конечно!

Это совсем не само собой разумеется.

Ну конечно, ну что вы! И ведь он не заботился о том, чтобы вести себя с чувством собственного достоинства или без чувства собственного достоинства. Он просто об этом не заботился. Он просто вел себя как Исайя Берлин. А оказывается, Исайя Берлин – это представитель разбросанной по миру кучки нормальных людей. Помню, на Новый год в Оксфорде я чего-то там бегал по магазинам, что-то покупал, выхожу на Хай-стрит и вижу: мой автобус едет. Я побежал к остановке. И вдруг меня окликают вот с такого расстояния – это моя жена и дочь. И я пугаюсь. А назавтра рассказываю это Исайе. И он говорит: «Я такой же. Я не трушу только потому, что я трушу».

Эйнштейн писал Франкфуртеру, что Исайя показался ему «очень интеллигентным наблюдателем в большом, но не очень интересном театре бога». Вы бы согласились с таким определением?

Да. Но если оставить в стороне достижения таких выдающихся людей, на меня производит сильнейшее впечатление, что вообще этот человек был. И что между нами произошла встреча. Вот это главное. Это больше того, какого уровня была эта встреча и какого уровня был этот человек. В случае Исайи Берлина это была встреча редкого уровня. И не моя очередь определять, выдающаяся личность Берлин или не выдающаяся.

Однако в своем романе вы касаетесь предположения о том, что Берлин переоценен. И конечно же, в Англии того времени были философы интереснее его.

Дело в том, что Берлин был ярким образцом человека, которого какие-то успехи, достижения в какой-либо области только уменьшают. Ну действительно, не Спиноза ведь.

Не Спиноза, нет.

Не Спиноза. Или не там вратарь хоккейный в Риге, не помню...

Ирбе, Артур Ирбе. (Смеется.)

Ирбе, да. Вот, не Ирбе. Понимаете? Это если его подогнать под те рамки, которые выбрали люди, желающие его канонизировать.

Ну да. Это так.

Вот. А это их дело. Дайте им канонизировать. А другие пусть возражают: «Да не тянет он на Ирбе и на Спинозу не тянет». И будет хорошо как одним, так и другим. А я лишь говорю, что он был человек, который заставил встретиться нас с вами, прежде незнакомых людей, и я от этой встречи могу кайф ловить.

Да.

Но вы даже не представляете, как точно, в десятку вы сказали... Где-то я – то ли писал, то ли это сказал в каком-то интервью, что этот человек, Эйнштейн, производит впечатление, что бог, когда он занимался пространством, мог взять его консультантом. И Эйнштейн как будто это услышал... И я думаю, что по сравнению с тем, каким заинтересованным зрителем был Эйнштейн, Берлин ему сильно проигрывал.

Но мне это высказывание понравилось еще и потому, что Платон похожим образом определял философов – как наблюдателей за спортсменами и зрителями на Олимпийских играх. Может быть, именно это качество и подходит для Исайи Берлина.

Ну вот одно из его признаний, что чем дольше он живет, тем больший интерес испытывает к людям. И я его... в этом смысле понимаю, потому что на самом деле ничего нет фантастичнее встречи. И в этом смысле, конечно, Берлин был из первого ряда людей, которые украшали жизнь.

Когда я думал про ваш образ, то сразу выплыла ваша ленинградская четверка, Ахматова, потом жизнь свела вас с Исайей, да и, наверное, там было еще много таких замечательных людей. Но ведь мы начали разговор как раз о другом: что вам не важно, кто он по регалиям или кем его назвали, а что вы все больше интересуетесь вот этим nobody.

As... As a nobody.

As a nobody... Как вы относитесь к позиции, выраженной Цветаевой: «может быть – обманом / Взять?»

Может быть – что?

Обманом взять. «Прокрасться, не встревожив вод...»

Вы знаете, вообще вы разговариваете с человеком, который совершенно очевидно стоит у самого конца жизни, и тут счет другой. Та четверка, которой мы были в молодости, это был очень маленький круг. И в молодости, конечно, по-другому все считается, и вот была тоже такая известная история... Ахматова нас пригласила в гости, а у нас на тот вечер были взяты билеты в кино. Я даже помню фильм – «Приключения итальянцев в России».

А! Знаю.

И, значит, я говорю: «Ну хорошо, Анна Андреевна, мы пойдем, уже время». Она говорит: «Посидите еще». Я говорю: «Вы знаете, у нас билеты в кино». При этом ведь я знал цену этих минут с ней. И цену средненького кино. Но жизнь требует исполнения всего. Мы, четверо, были, что называется, действующие лица, и мы застали еще какое-то другое мироустройство. Потом я видел людей – может быть, 90 процентов, а может, 95, – которые ужасно старались чего-то добиться, но результат оказался совершенно ничтожный. Усилия, которые нужны для того, чтобы тебя пропускали в Центральный дом литератора, понимаете? Если ты не член Союза писателей. (Смеется.) А когда ты становишься старый, то, в общем, жизнь приходит в какое-то равновесие. В том смысле, что я, например, написал новое стихотворение, и я же его оцениваю, я оказываюсь последней инстанцией. Вы скажете, и все скажут: «Конечно-конечно! Раз ты последняя инстанция, конечно, ты скажешь, что гениально!» Но представьте себе, нет! Просто ты смотришь на это стихотворение и что-то видишь в нем вот такое... Простите, что не договариваю фразу... Старый человек мало кому нужен – и мало кто ему мешает. Я это устроил еще немножко.

В смысле?

В смысле, что если меня куда-то зовут и мне это симпатично, я иду. Но не то чтобы я хочу.

В ЦДЛ не стремитесь?

Я не про ЦДЛ. А вчера было что-то вроде своеобразного окончания истории. Мы с Бобышевым апрельские, и я вчера как раз ему по скайпу позвонил. Ему исполнилось 80 лет. Представьте себе, мы ведь познакомились с ним в 17... Галине Михайловне наша дочка подарила свой iPad, и там был фейсбук дочери, и один пост там был про то, что в газете «Кузнецкий рабочий»... А что значит Кузнецк, вы представляете?

Нет.

Это уже, считайте, Аляска.

(Смеется.)

В газете «Кузнецкий рабочий» напечатана заметка, что вот Бобышеву исполнилось 80 лет. А он входил в группу – Бобышев, Бродский, Найман, Рейн. И это именно они несли гроб Ахматовой... Как-то гроб Ахматовой там участвует.

Да, да, да.

И дальше поздравления Бобышеву. Много. Ну не знаю сколько, но много. Может, пятьдесят, а может, сто. И он на них отвечает... И вот я ему по скайпу говорю: «Слушай, мне сказали, что тебя много народу поздравило». Он говорит: «Да». И я вижу, что ему приятно. Мне приятно, что ему приятно, но я как раз подумал: «Хорошо, что я ни в чей фейсбук не вхожу». Понимаете? Ведь на этом ты, как-то рассредоточиваясь, теряешь...

Лет десять тому назад как-то в деревне к нам в гости приехал один поэт, немножко моложе меня... Мы сидели за столом, разговаривали, я вышел во двор, а потом Галина Михайловна говорит: «Ты вышел, а он говорит: “Какой человек! Все было у него в руках, от всего отказался!”»

(Смеются.)