Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Москва услышала о нем, когда он только пробовал что-то новое в Иркутске, а слухи об экспериментах в его театре доносились как из сказочного края.

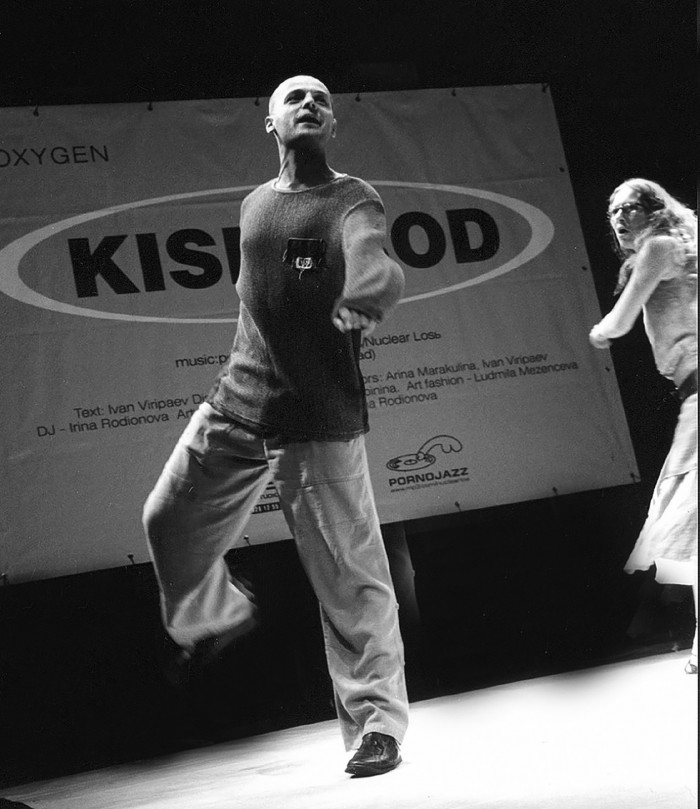

Иван Вырыпаев ворвался в Москву на кислородном топливе.

Виктор Рыжаков поставил его «Кислород» в подвале Театра.doc в Трехпрудном переулке, и все годы, пока его играли сам Ваня и актриса Арина Маракулина, туда набивалось столько желающих почувствовать это новое дыхание, что в зрительном зале часто было не продохнуть. Иван Вырыпаев – это кислород начала 2000-х, новая философия жизни в ритме рэпа. Мальчик и девочка, любовь и смерть, перечитанные ими заново заповеди.

За первым безоговорочным успехом в Москве последовали новые тексты, съемки фильмов, гастроли и фестивали, и все происходило в ритме того первого спектакля, того нового движения, открытого «Кислородом». Вырыпаев потом сам меняет этот ритм, уезжая на Восток в поисках нового знания.

И после этого начинается новый этап, словно бы период «оседлости», но и тут двойственной: Вырыпаев становится художественным руководителем московского театра «Практика» и параллельно ставит спектакли в Варшаве, живя на две страны. Этот новый формат его жизни абсолютно совпадает с выбором его ровесников по всему миру: свобода передвижения и работы, путешествия, общение на разных языках. Вырыпаев говорит на польском и английском, легко общается в самых разных компаниях, пишет новые пьесы, уже не привязанные к российской действительности. Пьесы Вырыпаева ставят в Германии, Польше, других европейских странах. По заказу немецкого театра он пишет пьесу «Пьяные», которую ставят в Дюссельдорфе, а затем в Москве, в МХТ; после успеха этих постановок появляется спектакль и в Петербурге, в БДТ, в постановке Андрея Могучего. Вырыпаев входит со своими текстами в большие академические театры, и это еще раз меняет театральный мир, которому приходится признать новых авторов, новые темы и слова, подчиняющиеся совсем другим правилам. Пьесы Вырыпаева переведены на многие языки, их играют по всему миру.

Вырыпаев всегда точно улавливает зыбкость времени, перемены, которые еще не настали, но уже приближаются. Его пьеса «Иранская конференция», впервые прочитанная публике на фестивале «Любимовка» и затем поставленная Рыжаковым в Театре Наций (в ноябре 2020 года она получила «Золотую маску» как лучший спектакль большой формы), составлена как последовательные монологи разных героев, и сейчас, в год, когда все ушли из театра в онлайн, она идеально отвечает всем условиям нового, ковидного времени.

Лучшее исполнение пьес Вырыпаева – это исполнение самого Вырыпаева. Однажды он читал «Солнечную линию» на фестивале «Любимовка», а в другой раз я видела, как он читал «Волнение» – пьесу об авторе: читал один за всех героев, но читал так, что в моей зрительской голове за это время сложились несколько интерьеров, нарисовались несколько видов из окна и я определенно знала, в каких костюмах были герои.

Вырыпаев говорит с читателем и зрителем о том знании, которое он открывает для себя сам, о том, что каждый день и каждую минуту жизни имеет для него значение, – этим он и интересен.

Евгения Шермёнева

Иван, вы знакомы вот с этим текстом?

Первое послание к Коринфянам, 13-я глава? Конечно. Это прекрасный текст.

Расскажите, пожалуйста, что прекрасного вы в нем видите?

Знаете, когда я вижу что-то действительно важное или сущностное, мне не хочется давать к этому комментарии. Как только я начну рассказывать, что там было прекрасного, оно сразу потеряется. Потому что оно находится на уровне какого-то ощущения и чувства. И мне кажется, текст этот о том, что ни концепции, ни рассуждения, ни другие вещи философии, религии и даже учения не сравнятся с непосредственным опытом знания и любви. Мне кажется, об этом текст.

Как вы думаете, апостол Павел писал об опыте или описывал какой-то желанный образ любви?

Ну, это красиво сделано. Я как писатель могу сказать, что такой текст написать непросто. Не так что вот сел и написал. Чтобы создать такой текст, нужно быть в определенном состоянии, это же из какого-то состояния созданный текст. Соответственно, это состояние и есть его опыт. И конечно, мне кажется, что любовь – это такая вещь, которая не имеет объекта. То есть ты не любишь кого-то или что-то, если мы по-настоящему говорим о любви. Это скорее такое состояние организма, в котором ты раскрываешься окружающему миру. Ты ни в коем случае ничего не требуешь. Любовь к жене не может быть сильнее, чем любовь к собаке, дереву или бездушному предмету. То есть объективно нельзя сказать, что я люблю жену, а соседку не люблю. Любовь – это такая вещь, которой ты не можешь требовать. Любовь – это состояние. Если человек находится в состоянии любви, она распространяется одинаково на все.

Если любишь жену, то любишь и все остальное?

Если любишь, то любишь все. А если выбираешь, кого любить, то это уже не любовь называется, а просто это тебе больше подходит по каким-то причинам. Это уже противоречит тому, что сказал апостол Павел, потому что ты не только отдаешь. Он же сказал: «Ничего не просит, долго терпит». И так далее.

Тогда про этот текст еще один вопрос. Он заканчивается тем, что у нас остаются вера, надежда и любовь, но любовь выше всех. Как вы это понимаете?

Я думаю, что любовь – это изначальное состояние абсолютно глубинной расслабленности, тотального принятия себя, отказа от ложного понимания, что есть некоторое «я», некоторая личность. Любовь – это то, что уничтожает наше неведение, то, что становится реальностью. Это ощущение, когда все становится равным. Неравнодушие, я думаю, это высшее эволюционное достижение, которое может произойти в человеческом организме. Думаю, что, судя по тому, как об этом говорят… Может быть, мне в жизни удавалось на секунды соприкоснуться с этим состоянием, и тогда я понимал, что это что-то невероятно высшее. И если это есть, больше ничего не нужно. Верить уже не во что, потому что это знание, а не вера. Зачем мне верить, если так и есть? Надеяться тоже не на что, потому что все уже и так есть. Это полная самодостаточность. Это конец всего, там больше нет вопросов. Поэтому назовем это любовью. Наверное, так.

И у вас есть такой опыт?

Опыт есть, но я не пребываю в этом состоянии ежесекундно.

Если это венец и конец всего, то это как-то связано с тем, что вы сказали, что это начало?

Это и начало, и конец. Там как будто уже нет времени. Это единственное, что есть.

Исходя из этого представления о начале, в начале было молчание или слово?

Я могу оперировать понятиями чужого информационного знания, да? Скажем, научного знания, знания, которое исходит от каких-то людей, которые утверждают, что они просветлены или святые. Я скажу так. На сегодняшний день я живу из ощущения того, что… Наверное, это скорее вера. Все-таки все возникает из сознания, которое в основе своей не имеет качеств. Оно вне качеств, оно до времени, до пространства и присутствует всегда, никогда не появлялось и никогда не исчезало. И из него возникает форма. И вот эта форма уже обладает степенями более грубыми – время, пространство и так далее. Ну а слово – это просто называние чего-то. Или очень мощная метафора. Как будто полнота и пустота одновременно решили, чтобы появился свет, и свет появился. Можно сказать, что Большой взрыв с научной точки зрения – такая же метафора. Если Большой взрыв называть Словом Божьим, то, наверное, это слово. И я по своему драматургическому, писательскому опыту скажу, что, конечно, если бы не было пространства тишины, слова были бы невозможны. То есть поскольку есть пространство, вот эта комната, мы здесь находимся и осязаем. Если бы не было пустоты этой комнаты, то и мебели бы здесь не было. Так же и слова выходят из состояния тишины. Вначале со мной что-то происходит, потом где-то рождается это слово, и только потом палец нажимает клавишу компьютера. И оно оказывается вот здесь. Это уже какой-то чуть ли не конечный процесс, но начинается он где-то далеко.

Как вы понимаете это сознание, которое всегда и везде есть и у которого нет характеристик и качеств?

Мне кажется, что это игра.

Сознание само играет?

Да, оно просто играет.

То есть там нету драматического…

В большом масштабе – нет. Для нас – есть, а для сознания, конечно, нет. Я воспринимаю это как игру, просто такую вселенскую игру сознания. В шиваизме есть «Ом намах Шивая». Шива создает, и Шива разрушает. Как ребенок, который на песке строит такой красивый замок. Он тратит очень много времени, и если вы ему что-нибудь сломаете, он будет очень плакать и переживать, но все кончится тем, что он просто ногой пнет и пойдет дальше. Хотя для него это одновременно и серьезно, и несерьезно.

И таково ваше ощущение мира? Что это танец Шивы?

Да, у меня такое ощущение мира.

Но есть люди, которые к этому относятся как к трагическому событию. Будто это некий провал или взрыв, какая-то гордыня: что-то захотело самоопределиться, и вот получился мир. Если мир – это танец Шивы, то откуда такой трагизм?

Трагическое ощущение – это субъективное ощущение человека. Деревья не говорят нам о трагедии, и животные не говорят нам о трагедии. Жалуются только люди, только интеллект. Даже голодная собака или корова на бойне может физически испытывать боль, но она не приходит к нам и не жалуется на мир, она не ропщет. А интеллект вечно недоволен, он делает оценки. Ну вот проведем аналогию, что я, как Шива, создал персонажей пьесы: они могут не любить друг друга, оскорблять друг друга, убивать, быть несчастными, но они же на самом деле не существуют! Это только пьеса – все это делается для развлечения публики. То есть мне жалко Гамлета, но жалко в какой степени? Я же знаю, что с Гамлетом все в порядке, просто потому что его не существует. Но для самого Гамлета, который не знает, что он персонаж, это трагедия; для его матери это трагедия. Но секрет в том, что никакого Гамлета нет, есть только Шекспир. А для Шекспира это игра, это творчество.

Некоторое время назад вы запретили показывать спектакль «Июль», объяснив это тем, что в этой пьесе заключена какая-то темная энергия. В вашей игре что-то было не так?

Это небезопасно для людей. Дело в том, что катарсис – это необходимая вещь в драматургии. Если мы рассказываем что-то тяжелое или ужасное (что само по себе может быть полезно), то обязательно в конце должно быть ощущение катарсиса. Если мы посмотрим на древнегреческую трагедию: вот Медея убила детей, но все выходили с чувством очищения. Это катарсис, это перелом. И это личная ответственность мастера, он должен заложить возможность катарсиса в драматургию. Я все-таки в тот ранний период не обладал достаточным мастерством, чтобы создавать подобного рода вещи. Тем не менее это был какой-то странный период у меня. Я считаю, что этот текст невероятно сильный. Я сейчас не хочу кокетничать или стараться быть скромным, потому что действительно, вглядываясь в это, я думаю, что такой текст очень трудно создать, может быть, в жизни автора это удается всего несколько раз. Конечно, соблазн создания такого текста был велик. Но мне кажется, что мастерски он не был до конца сделан с этим катарсисом. Его много ставили, я сам ставил его два раза. И это естественно, поскольку люди любят насилие, особенно в Европе, в Германии, – Ларса фон Триера, Ханеке и так далее. И я увидел, что этот текст не приносит пользы человеческой душе, поэтому я испугался и ограничил его – в тот момент, когда он как раз был востребован. Но со временем я посмотрел на это еще шире. Я понял, что не я являюсь создателем пьесы, а пьеса создается через меня. И когда это понимание произошло, когда я перестал себя считать источником пьес, я подумал: «Ну что же, я буду нести за это ответственность, но в то же время я это сделал, это мои дети». Это как если бы у меня родился нездоровый ребенок, а я бы решил его запретить. Более того, я хочу вернуться к этому тексту и сделать его еще раз, по-английски. Для того чтобы понять, что там было.

А откуда появилась темная энергия, заключенная в нем?

Она всегда присутствует, везде. Темная, светлая – это качество одной и той же энергии. Но она появилась из моей души, безусловно, она произошла из какой-то моей тьмы – через меня же родилась эта пьеса. Но многие, читая эту пьесу, говорили, что она их очищает. Во всяком случае, намерения у меня были добрые. Я не писал эту пьесу с идеей создать что-то темное, поэтому я думаю, что еще раз нырну в эту воду, чтобы посмотреть. Сейчас у меня больше опыта. Вот есть в мировой драматургии такой пример, как «Макбет». Никому не рекомендуется его ставить. Это пьеса, с которой связаны травмы, переломы, схождения с ума. Шекспир ее не доделал, он не выпустил часть этой энергии. Я думаю, что дело не в самой энергии, а в том, что ее нужно выпустить. Мы должны соприкасаться с темными энергиями, мы каждый день с ними соприкасаемся, это часть нашей жизни. Вопрос в том, чтобы любая энергия не застревала. Когда темная энергия застревает, человек уходит из зрительного зала и часть этого уносит с собой, в нем остается что-то такое не очень хорошее.

Как вы поняли, что не вы источник своих пьес, а они через вас делаются?

Я увидел такой конструкт, что я – это некий набор очень многих элементов, которые мое сознание связывает в нечто единое и создает образ самого себя. Когда человек что-либо делает, там участвуют очень много вещей: и гены, и… Это химико-биологический, физиологический процесс. В этом смысле и обвинять-то никого невозможно – ни насильника, ни Гитлера, потому что это химико-биологический процесс организма. Это как обвинять бешеную собаку. Она болеет. И поэтому если человек находится на своем месте… Мне повезло, я все-таки оказался на своем месте. Я занимаюсь своей работой, и оказывается, что это кому-то нужно и мне за это какие-то деньги платят. Я делаю дело, которое мне свойственно, и это происходит через мой организм. Когда я пишу пьесу, я никогда не думаю: «Вот сейчас я сяду и…» Я чаще всего хочу что-то написать, но получается совершенно другое. Я как будто бы настраиваюсь на то, что мне надо сделать пьесу. И она начинает как будто стучаться. Вначале я ее жду, потом она как бы приходит ко мне. И моя задача – просто оформить ее. Никаких новых идей я не рождаю, никаких новых тем, естественно, тоже. Моя задача – ее продать, то есть довести общую тему до конкретных людей, быть таким посредником между зрителем и Вселенной. Я как язык Вселенной, она через меня говорит. Не только я – все, все, все. Не только драматурги, но и дворники, и хлебопекарня. Когда я это ощутил, мне стало легче. Во-первых, у меня сразу отпал груз критики. Раньше я очень боялся, переживал, как отреагируют люди, что скажут. У меня были провалы, несколько болезненных, неудачных постановок и так далее. Это все отвалилось, и стало сразу легче. И творчество стало интереснее – больше глубины. У меня у самого, не в пьесах.

Вы как-то ощущаете это время? У вас есть ощущение, что раньше было одно время, а сейчас – другое?

Это хороший вопрос, мне есть что ответить. Я однажды просто шел по улице в Москве возле Патриарших прудов – могу даже точный год назвать, это был 2004 год. И вдруг в одну секунду я остановился и почувствовал, что эпоха переменилась. Я пошел к своим друзьям, может, даже к Шейну, мы дружили очень близко, и стал говорить. Вот действительно, по-настоящему поменялась эпоха. Не в тот день, когда автомобиль поехал по улице, и даже не в тот день, когда компьютер был изобретен. Хотя, наверное, это все тоже предвестники новой эпохи. Но изменилось главное. Если, например, в 1925 и в 1985 годах технологии настолько разные, но все-таки это одна парадигма некоторого понимания, мышления и так далее, то вот в этом 2004 году я почувствовал, что как будто все стало другим: новая парадигма восприятия, понимания. Но в то же время я увидел, что инерция предыдущей эпохи очень велика. И это не значит, что все это понимают и что это вообще происходит.

Александр Шейн: Каковы характеристики этого нового времени, которое ты ощутил?

Я думаю, что умерло такое понятие, как искусство в чистом виде. Не нужно искусство как таковое. Не нужен бизнес как бизнес. Не нужна технология как технология, наука как наука, деньги как деньги. Все теперь служит только одной цели: либо это развивает нас, работает на наше внутреннее понимание смысла жизни, себя, либо это просто прикладное. Высказывание художника не нужно без зрителя. Просто быть Тарковским больше не нужно. Не нужно искусство типа «вот я хочу что-то сказать, а как вы это поймете, мне уже неважно». Этого не существует. Существует только «я хочу с вами говорить вместе, в контакте, а мое искусство – это ваше восприятие». Все очень соединилось, и технологии нам это позволяют делать, все приходит к некоторому единству. Если в пустом кинотеатре показать фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев», это самодостаточное явление, это акт искусства. А вот моего фильма «Кислород» в пустом зале бы не существовало, совсем. Потому что он выстраивается только в восприятии зрителя. И когда я пишу, я сразу думаю о восприятии. И реклама, и бизнес сегодня этому помогают, технологии этому помогают. Мы как будто становимся единым полем. Поэтому когда я сегодня встречаю человека, который говорит мне, что он так переживает за искусство, что ему важно делать, но не важен зритель, я это воспринимаю как его психические особенности, но не думаю, что это объективно для сегодняшнего дня. Нужно ли сегодня читать Чехова? Да нет. Нужно знать Толстого? Нет, не нужно. Нужно делать только то, что делает тебя счастливым, все, что помогает тебе развиваться и быть реализованным и счастливым. Этого можно достичь при помощи искусства, при помощи спорта, при помощи науки. Но само по себе искусство для меня потеряло всякую ценность. И если мне скажут, что эта ваза очень дорогая, единственный экземпляр в мире, и вот она разобьется – да пускай бьется. Я ничего от этого не приобрету и не потеряю.

Но это описывает ваше ощущение. Откуда у вас идея, что это описывает эпоху?

Я вижу, что мы вошли в такую стадию, что очень много людей так думают. И не просто думают, а так выстрaиваются две ведущие силы, а именно искусство и бизнес. Я думаю, что сегодня эти две силы – бизнес и искусство – являются ключевыми. Не политика, а бизнес и искусство – то, что всегда двигало мир вперед. Бизнес на первом месте, он имеет колоссальное влияние на мир и сегодня именно эту концепцию, которую я сейчас озвучил, берет на вооружение или ею пользуется.

Вы сказали, что в этой новой эпохе главное – делать то, что делает тебя счастливым. Что делает вас счастливым?

Когда моя внутренняя энергия сочетается с моим внешним проявлением. Я считаю, что счастье – это такая биологическая вещь.

Биологическая?

Абсолютно. Это такое ощущение в теле. Если моя энергия не расходуется напрасно, она находится больше внутри, я чувствую контакт с ней и присутствую в этой энергии, тогда мое самочувствие гораздо лучше, чем когда я сильно устану, особенно в больших городах, на репетициях. В какой-то момент я теряю возможность находиться в этом присутствии. Я усталый, выпиваю, курю сигарету и вдруг чувствую, что я разобран. В этот момент я перестаю быть счастливым, у меня начинается какая-то внутренняя нервная ситуация, неспокойствие, ощущение страха и так далее. Даже когда я в порядке физически.

Но в это определение счастья не вписывается необходимость что-то писать.

Конечно, нет. Я совсем не держусь за свою работу. Я только думаю, что когда человек занимается не своим делом, энергия не течет правильно, его корежит, реальность его бьет. Он и денег толком не может заработать. Надо просто делать то, что ты можешь, что у тебя хорошо получается. Зачем мне уже в 45 лет экспериментировать? Я уже понял свои ограничения, убедился, что какие-то вещи точно не могу делать и не буду тратить на них время, потому что смысл жизни для меня, конечно, не в работе, а вот в этом ощущении гармонии.

Приведение себя в порядок – это особое усилие, которое вы прилагаете?

Да.

И в какой-то момент жизни появилась необходимость такое усилие приложить?

Да, да.

А что случилось? Отчего появилось такое ощущение, что вы не в полном порядке?

Вряд ли это какой-то точно зафиксированный акт. Я был не в порядке – и физически, и внутренне. И в какой-то момент я как будто бы… Не знаю, какого-то конкретного факта не случилось, что я шел и упал камень или умер кто-то. Или укуса змеи. Но я в какой-то момент очень отчетливо почувствовал, что либо усилие, либо смерть. Как-то плохо и не туда всё. Во-первых, я видел, что и окружающим причиняю кучу проблем: детям, своей другой жене, с которой я был вместе. Что-то случилось. Но это связано и с появлением в моей жизни моей жены Каролины, которое произошло лет двенадцать назад. Я эти вещи связываю. Не знаю, она ли является этим катализатором, или она появилась в этот момент, но я как будто проснулся, что-то внутри меня щелкнуло. И я понял, что быть живым как-то гораздо интереснее, чем быть пластмассовым или плыть по течению в повторении одних и тех же вещей, шаблонов – поведение общества и так далее. Всему этому грош цена. Но я не знал, что надо делать, и я просто искал, искал, искал. И в какой-то момент нашел для себя выход в духовной практике. Но я к духовной практике отношусь так же, как к искусству – в смысле, я не думаю, что она сама по себе является самоцелью. Это как еда или сходить в туалет – просто часть твоей жизни, не больше того.

А какая духовная практика больше всего помогла вам на пути к внутреннему порядку?

У меня был достаточно серьезный, долгий опыт с аяуаской, но расскажу лучше про йогу. Я стал заниматься йогой, медитацией двенадцать лет назад и до сих пор этим занимаюсь. Это действительно мне помогает, потому что все остальное… Ну, были у меня какие-то трансперсональные опыты – они приходят и уходят, а это то, что с тобой остается.

То есть в йоге более устойчивые трансформации?

Да, йога стала для меня философией. И я понял, что йога – это просто соединение внутреннего и внешнего. Я думаю, что человек, который никогда в жизни не стоял на коврике, тоже может считать себя йогом. Это только часть йоги, хатха-йога. Вот я занимаюсь ей. Я не такой уж йог, мне говорят: «Вот ты двенадцать лет йогой занимаешься, чего же ты не в таком порядке? Чем ты от других-то отличаешься?» Я говорю: «Вы просто не знаете, с чего я начал. У нас разные возможности». Я не достиг больших результатов, это правда, но я был гораздо дальше, чем сейчас. Но судить по мне о йоге нельзя, это точно не лучший пример. Но я-то знаю, что без этого не смог бы обойтись.

Я встречал людей, для которых аяуаска – важный учитель, с которым они общаются долгое время. А вас она чему-то научила?

Конечно, она была моим учителем. Примерно около девяти лет. Я ездил в Перу, проходил диеты. У меня даже есть некоторое шаманское посвящение, я могу проводить церемонию аяуаски, я пою икаросы. Но я какое-то время не практикую по каким-то своим причинам – позитивным. Все хорошо, для меня это закончилось. Но главное, что я там получил, – это некоторое соприкосновение со знанием. Я понял, что такое знание. Знание – это такая вещь, которую никак нельзя сформулировать, это не концепция, не идея, это не философия, не религия. Это какой-то контакт с чем-то таким, что навсегда остается, что безошибочно является для меня некоей реальностью. Это все внутри меня происходит, не во внешнем мире. Я не узнал каких-то новых вещей о планетах или еще о чем-то. Я не знаю, как это устроено, и я не очень люблю мистицизм. Как ни странно, ведь этот шаманизм, мистицизм, там всякие ягуары, медведи, пошли-поехали, другие планеты… Ты можешь далеко уйти. А мне казалось, что главное – идти в другую сторону. Не во внешнюю, а в себя. И в какой-то момент мой учитель, аяуаска, сказал мне: «Теперь попробуй сам».

В смысле – без помощи учителя?

Да, и вот я пробую сам. Я даже не знаю, вернусь ли я обратно, но я точно не хочу заниматься шаманизмом. А йога не связана с каким-то культом, у меня нет культа. Правда, у меня в текстах есть какие-то буддийские вещи, меня часто спрашивают: «Ты буддист?» Я не буддист. У меня нет буддийского посвящения. Я, наверное, могу сказать, кто мой главный учитель: это все-таки театр. Поскольку ты приходишь на эту работу, она жесткая, тебе все время показывают, то ты делаешь или не то. На тебя плюют, тебя хвалят. Или платят деньги, или ты никому не нужен… Это очень быстро происходит. Ты видишь реакцию. В этом смысле это вещь для меня очень сущностная.

А в этом внутреннем поиске, который не уходил к ягуарам и планетам, вы что-то поняли про смерть?

Да, понял, причем достаточно рано. Первый мой опыт аяуаски, самый большой, именно с этим и связан: я понял, что смерти нет. И настолько сильно понял, что отпустил большое количество страхов. Я, например, очень боялся летать на самолете, у меня была какая-то психическая травма. Я выпивал бутылку виски, когда летел на самолете, иначе не мог. У меня до сих пор тело дрожит, когда я в самолете, но мне не страшно. И я это получил именно как знание, что все есть жизнь. Все-все-все. Все есть жизненные процессы. Когда вот это тело умрет, я не умру, я не могу умереть. Если бы даже я захотел умереть, я бы не смог, потому что я и есть жизнь.

То есть вопрос «быть или не быть?» неправильно был поставлен?

Во мне есть страх смерти, он есть в каждом теле. Если сюда сейчас зайдет террорист, я так же, как и вы, испугаюсь. Потому что это тело генетически запрограммировано на выживание. Это обычный дарвиновский эволюционный процесс. Здесь каждая клетка – для размножения и выживания. Больше здесь ничего нет, в этом теле. И оно будет бояться смерти, голода. Но я отделил этот страх – он в теле, но я не тело только. Поэтому теперь, когда мне страшно, я знаю, что есть еще что-то, что не умирает и не рождается. А потом у меня в жизни случился такой эпизод, что очень близкий мой друг покончил с собой, очень близкий. Это случилось неожиданно. Я занимался его похоронами, и для нас всех это было очень серьезно. Но то, как я прошел эту смерть, и то, как я смотрел на нее, показало мне, что я действительно что-то понял. Я как-то по-другому это переосмыслил.

Но человек совершил самоубийство – как же вы можете утверждать, что нет смерти?

Тело его погибло. Но сознание не погибает, оно продолжает жить всегда. Оно просто функционирует. Это все жизнь. Я с дочкой об этом часто разговариваю. Вот мы видим дерево: оно живое, и листья с него падают. Так же и человек.

В разных традициях, принимающих, что смерти нет, считалось, что самоубийство приводит в очень плохие места.

Самоубийство, говорят, не очень хорошо. Я не знаю, но думаю, что сам момент расставания с телом очень важен, то есть то, в каком ты состоянии находишься. Самоубийца в не очень хорошем состоянии находится, раз он прыгает в окно. Я, например, сейчас вряд ли открою окно и выпрыгну, не сделаю я этого. Как это влияет дальше? Слышал я разные истории за девять лет аяуаски. Есть люди, которые знают, что они в прошлой жизни покончили с собой, и говорят об этом. Сам я не могу сказать, что у меня есть такое знание.

А ощущение того, что шесть холодных и шесть жарких адов ожидают как последствия разных ошибочных ходов, такое ощущение есть? Или смерти нет, и все выходят в свет, жизнь продолжается…

Я верю в реинкарнацию. Я считаю, что сознание перерождается.

Но оно может переродиться в мире ада.

Говорят, что да. Я не знаю. Я даже не знаю, есть ли такой мир. Может, и есть. Я видел и ужасные вещи. Я видел ад. Это, конечно, невероятно страшно. Все эти демоны… Не знаю, не знаю.

Вы не раз говорили, что в ваших пьесах заключены русские ценности и взгляды. Может, вы так уже не думаете, но…

Я думаю, что это все-таки выхвачено из контекста. Во-первых, во мне есть и еврейская кровь.

Ну, из соединения русской и еврейской крови часто получаются интересные вещи.

Да. И к тому же мне никогда не было свойственно какое-то шовинистическое, националистическое настроение. Я не понимаю, что это такое – быть расистом.

Если так, то мне особенно интересно, что может иметься в виду под русскими ценностями и русскими взглядами.

Это хороший вопрос. Я, наверное, имел в виду некую чувственность, присущую русской культуре и русской ментальности. То есть не только рациональное изложение мира. Скажем, я очень много работаю на территории западного искусства. Мои пьесы в основном ставятся в странах вроде Германии. И я очень часто, видя какой-то немецкий или польский театр, замечаю, что по большей части искусство стало ограничиваться именно рациональным, концептуальным высказыванием. Буржуазия – это очень плохо, обижать гомосексуалов нельзя, свободу беженцам, Трамп – зло и так далее. Что само по себе очень важно и полезно, это анализ общества. Но я часто вижу, что именно глубинного чувствования не хватает. А русское чувство, мне кажется, все основано на таком глубинном чувствовании. Может, даже чересчур. У меня есть очень нелюбимый писатель, Достоевский, я его просто ненавижу. У меня аллергия на Достоевского. Но когда-то я его перечитал, естественно. И вот он – весь такой гиперисковерканный, такой чувственный – пишет сцену: они лежат, она смердит, умерла. И еще три страницы, смакуя, описывает трупы. Наверное, я это имел в виду. И я заметил, например, что зритель российский идет в театр за смыслом. Не просто за культурой, искусством, а вот ему нужен смысл.

И в Достоевском вам неприятна чрезмерность русской чувствительности?

Да, смакование боли. То есть православная идея о том, что трагедия – это необходимая вещь, мне не близка. Трагедия – это вещь, с которой надо распрощаться. В этом нет ничего прогрессивного, никакого развития, ты зацикливаешься в этом своем болезненном состоянии, эго, и на самом деле тебе это нравится – это такой садомазохизм.

Этого в вас нет?

Нет.

А какие русские ценности и взгляды у вас есть? Какие из них вы встраиваете в пьесы?

Я думаю, что я бы сюда добавил отношение к мифу как таковому. Вот наш Алексей Федорович Лосев. Нигде я не слышал такого глубокого понимания мифа, да? Скажем, Кэмпбелл с его юнгианско-психологическим пониманием мифологии – это одно, а миф как реальность, как то, что воспринимается здесь и сейчас как развернутая магическая реальность, условно говоря, Иисус, ходящий по воде, – это другое. Нет смысла анализировать и думать, мог ли Иисус ходить по воде и возможно ли вообще ходить по воде, потому что вообще-то, конечно же, нет. Но дело в том, что никакого Иисуса за Евангелием не существует. Иисус – это миф. Но миф – не сказка, миф – реальность, то есть ты воспринимаешь это сейчас и здесь как слышишь. Тебе говорят, что Иисус ходил по воде, – все, точка, вот эта граница. Это и есть реальность. Да, ходил по воде. В том виде, в котором ты сейчас это слышишь. Но не до и не после, а только в этот момент. И эта разворачивающаяся магическая реальность, которую Алексей Федорович описал, – очень интересная вещь, она влияет. Ею пронизано глубокое российское искусство. В славянах очень развито ощущение вот этой чувственности, мифологическое понимание отношения к внешним объектам. Эту идею о том, что миф одновременно является и мифом, и реальностью, бывает очень трудно объяснить на Западе. Вот у тибетских буддистов есть, например, история про святого Миларепу. Он шел по горам, и начался гром, дождь. Он увидел на земле валяющийся рог яка и спрятался в этом роге. При этом там не сказано ни что он уменьшился, ни что рог стал больше – это классический пример мифа. Так же это можно в дзене сказать. Дзен работает с мифом. Хлопок одной ладошкой – вот механизм мифа. Мне кажется, в некоторых славянских структурах он прошит очень глубоко, а также в индуизме.

Есть какие-то народы, где это не вшито?

Я часто замечаю, что в Центральной и Западной Европе это меньше вшито. Здесь это больше через понимание происходит. Ходил по воде? Нет. Или, скорее всего, это метафора. Но миф и метафора – это разные вещи. В мифе есть метафора, но миф не целиком состоит из метафоры. Отличие православия от католицизма в том, что в католицизме есть вспоминание о том, что делал Иисус. В православии здесь и сейчас происходящий сакральный акт есть и кровь, и тело. В католицизме Иисус присутствует, он нас слышит, но мы всё делаем как бы во вспоминании о нем. Там больше символизма. А православие скажет: «Нет, это мы прямо сейчас его убили, вот он, кровь, о Господи!» Вот прямо в церкви они каждый день его хоронят, прибивают к кресту, снова снимают и так далее. Но протестантизм еще дальше пошел: он вообще не понял эту идею, он просто стал все объяснять логически.

В каком мифе вы живете?

Не знаю. Наверное, в мифе о художнике, о драматурге, о какой-то своей драматургической деятельности. Как-то мне немножко все это стало надоедать, какое-то такое появилось легкое разочарование во всем.

«Всё» – это что?

Ну, вот вся эта жизнь социальная. Я вообще стал стесняться своей профессии. У меня много друзей среди бизнесменов и ученых, и мне при них кажется, что я в 45 лет занимаюсь какой-то ерундой. Я позавчера был у друга, он миллиардер, у него большая строительная компания. Я с ним разговариваю, думаю: «Вот у человека огромная строительная компания. У него дом большой, у меня нету». Он мне говорит: «Как дела?» Я говорю: «Вот пьесу поставил». Ну что это? Эфемерные переживания такие. С другой стороны, сейчас был у доктора. Она говорит: «Ой, вы же поставили “Дядю Ваню”, я была, господи, спасибо, это так здорово». В эти моменты думаешь, что есть какой-то смысл. Но в целом я думаю, что в 45 лет это как-то несерьезно. Стали меня такие мысли посещать, не знаю, хорошие они или плохие. Комплексы.

Значит, в мифе появились трещины?

Конечно! Миф – это все-таки миф, это не реальность. Реальность – это то, чего нельзя вообще увидеть, можно только быть ею. Она находится до формы, а не в форме. Формы не реальны, они меняются. Они пусты, они не могут содержать в себе реальности, так же как и иисусы все, и будды. Держаться за них нет никакого смысла, ходил он по воде или не ходил.

В экспозиции «Иранской конференции» есть образ, что мир как бы двояк: с одной стороны, Аллах, а с другой – кокакола. Что для вас более реально?

Я думаю, что ни то, ни другое. Для меня Аллах – это название источника. То, с чего мы начали наш разговор. Слово «бог», я думаю, это слово, которым называют первоначальное, из чего все появляется. Естественно, не познаваемое с помощью ума или тела. А вообще это просто название, так же как и кока-кола. Я боюсь шутить насчет Аллаха, сегодня это просто небезопасно, у людей не всегда все в порядке с чувством юмора. Я, конечно, хотел бы сказать, что для меня это одно и то же, но не хочу, чтобы кто-нибудь объявил мне джихад. Я с уважением отношусь к любой религии, но я сам религию в какой-то момент отбросил. Для меня религия и кока-кола равны. Но я не пью кока-колу.

И не пользуетесь религией?

Сейчас нет. Но пользовался еще не так давно.

Почему бросили?

Перестала быть нужна. Просто не чувствую в себе никакой необходимости.

А в чем была необходимость, когда пользовались?

Вначале просто вера была, потом какие-то заблуждения в ней. Потом я чувствовал в ней очень сильную энергию – я имею в виду православную религию, я православный храм посещал. В ней есть очень большая энергетическая сила. Просто я понял, что источник этой силы находится не в храме, а внутри меня. Поэтому я больше не нуждаюсь в походе в храм. Ну, могу ходить, могу не ходить.

Александр Шейн: То есть ты не ходишь в храм, но вера у тебя есть?

Мне кажется, что слово «вера» мне уже не подходит. Я бы хотел, чтобы у меня было знание. Потому что веришь, когда не имеешь знания и должен принять на веру. Я, например, не бывал в Шанхае. Но я верю, что он есть. Ну, вера – это такая вещь…

Александр Шейн: Ты веришь в бога?

Я не верю в какого-то бога, который является личностью, который где-то там сидит и управляет нами. Я думаю, что бог – это есть я. В смысле, вот он, перед вами.

Бог есть я и я есть бог?

Я думаю, что есть только бог, больше ничего. Если это слово подходит. Я думаю, что оно многих сегодня сбивает с толку. Я имел общение с Его Святейшеством Далай-ламой – он любит повторять, что он атеист. Какая разница между тем, что делает он, и йогом, например, который верит в Шиву? Никакой.

Но меня заинтересовало знание, которое у вас есть, тогда как у верующих – только вера.

У верующих тоже есть знание!

А какое знание тогда у вас?

Я думаю, что знание – это вещь, абсолютно объективно свойственная всем, всему живому во Вселенной. И камням, и деревьям, и людям, и собакам – всем.

Камни тоже знают?

Конечно. Потому что знание – это не идея, не концепция. Дерево точно знает, что оно дерево, оно все про себя знает. Я не считаю, что знание – это область интеллекта. Это ощущение того, как все на самом деле устроено.

Вы знаете, как все на самом деле устроено?

Нет, полным знанием я не обладаю.

Но какое-то знание есть?

Прикосновение к знанию есть. Но оно неполное, далеко не полное.

Вы встречались со знающими людьми?

Мне кажется, что да.

Которые знают, как все на самом деле?

Они являются знанием уже сами по себе – я в это верю, потому что не могу сказать, что я знаю. Я верю, что эти люди говорят мне правду. У меня нет возможности их проверить, потому что я должен был бы оказаться там, где они. Но я почему-то верю, что они меня не обманывают, я им доверяю.

Вы можете выделить три главные вещи, необходимые, чтобы стать драматургом?

Я только одну вещь всем говорю. Ко мне приходят, как вы догадываетесь, много разных молодых людей с пьесами, с просьбами быть учителем и так далее. Я им всегда говорю только одну вещь: нужно знать практику театра. Это очень техническая вещь. Это как сценарист, который должен знать, как устроен сериал, чтобы писать сериал. Проблема современной драматургии в том, что есть драматургические курсы, семинары и, как правило, девяносто процентов этих ребят никогда не работали в театре. Я вот недавно был в магистратуре в Питере, там парень-драматург. Я говорю: «А ты знаешь, как штатив расположен?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «А авансцена как устроена? У тебя написано, что эта сцена происходит тут, а следующая сцена уже тут. Вдруг они стоят на улице, курят. Как они на улице оказались?» И так далее. Он говорит: «Придут монтировщики, переставят». Я говорю: «Ты видел монтировщиков? Представь, как они придут». И вот это неадекватное… Шекспир, Мольер – это люди, которые работали в театре. Чехов Антон Павлович не знал театра, его структуру, и из-за этого он писал такие пьесы, которые на большой сцене играть невозможно. Том Стоппард, например, не работал впрямую в театре, но знал театр очень хорошо – природу театра, технику театра. Его пьесы можно играть на сцене, они для этого сделаны. Наверное, вот это я бы выделил как важное. А дальше, естественно, саморазвитие.

Почему вы пишете именно пьесы, а не рассказы или романы?

Я пробовал. У меня есть идея написать какой-нибудь роман. Дело в том, что когда я пишу пьесу, я представляю спектакль. То есть я не пишу пьесу, я пишу спектакль, я представляю, как он из зала выглядит. И почему-то я не в состоянии представить себя читателем романа. А я люблю читать романы. Честно говоря, я еще толком не занимался этим – все время столько работы. Надо попробовать. Как говорится: «Умеешь писать романы? – Нет. – А пробовал? – Нет». Есть один человек, которому я в жизни завидую, это Виктор Пелевин. Я ему завидую искренне, потому что он, во-первых, много зарабатывает, а во-вторых, он пишет романы и не дает интервью, его вообще нет. Даже неизвестно, где он живет. Если бы я сейчас мог вот так получать миллион долларов, я бы сидел в каком-нибудь лесу и с удовольствием бы писал роман.

Но вы сказали, что не в работе смысл жизни. То есть был бы миллион, может быть, и перестали бы писать?

По крайней мере, я писал бы очень мало. Не знаю, если бы у меня было столько денег, что я не должен был бы своим трудом зарабатывать на жизнь, то я, наверное, деградировал бы. Это справедливо, что человек должен зарабатывать трудом на жизнь. Мне это нравится, это делает меня живым. Мне надо есть, и я пишу. Но, наверное, я бы писал редко, ставил бы редко, только для себя. Наверное, и качество было бы хуже, любительское искусство бы началось.

Вы как-то сказали, что ваши пьесы – это пьесы не теперешнего времени, а будущего. Они как бы из того, чего еще нет. Вы думаете, что вы живете вне этого времени и ваше сознание уже там, где нас еще нет? Или вы имели в виду что-то другое? В каком смысле ваши пьесы из будущего? Может, вас инопланетяне похитили и объяснили, что там будет?

Я думаю, что театр сам по себе…

Вы с инопланетянами не встречались?

Нет.

Честно?

Ну, была одна встреча…

И что говорят?

Они не разговаривали.

А что делали? Пальцем трогали?

Нет. Это было что-то невероятное, не поддающееся описанию. Это было состояние аяуаски, так что я не знаю, кто это был, инопланетяне или что-то еще.

Может, просто демоны?

Может, вполне. Но это было красиво. Мне просто кажется, что и театр как институция, и те режиссеры, которые ставят мои пьесы, – они, конечно, ничего в них не понимают. Не в том смысле, что они хуже, а в том смысле, что и способ игры, и то, о чем эти пьесы говорят, сейчас в основном в театре не присутствуют. Повестка, которой живет театр, не такая. Она социально ограничена. Мои пьесы не про что-то, а про способ существования, то есть только про то, как их надо исполнить. Пьеса – как асана, ты должен понять, как ее играть. Только сам способ и есть эта пьеса. А поскольку играют так, как принято в психологическом театре, в старомодном, пьесы не открываются – вот и все. Сколько я спектаклей видел, даже самых лучших, это все равно не приближалось к этим пьесам.

А что должно произойти с пониманием режиссера, чтобы он это схватил?

Способ существования он должен схватить, он должен присутствовать, он должен играть их тем методом, которым я мыслю. Знаете, почему провалилась первая «Чайка» в Александринском театре? Потому что ее играли старыми методами, кричали. У Чехова же психологический театр. Станиславский первым это понял. А если бы не было Станиславского…

Но что же это за такой новый способ существования, который еще нигде не доступен?

Он не новый. Новизна его заключается только в том, что он для нашего времени не… Ну давайте назовем в двух словах. Это, во-первых, правдивый, настоящий контакт между человеком, стоящим на сцене, и человеком в зале. Не персонажем и не актером, а живым существом, находящимся на сцене. Вы знаете, когда я это актеру говорю на каждой постановке, он отвечает: «У меня сейчас есть контакт». Я говорю: «Нет, у тебя нет». Он говорит: «Ну как нет? Я же вот в зал это говорю». – «Да, но у тебя нет контакта».

А вы не говорите ему еще жестче: «Тебя нет, поэтому у тебя не может быть контакта»?

Тебя нет? Это хорошо, спасибо. И вот это первая платформа. Вторая вещь, что я делаю, – я как будто вижу спектакль перед собой. Я одновременно являюсь таким же зрителем, только я это организую здесь в пространстве и сам сопереживаю тому, что я делаю. Это вторая вещь. И третья – я все время удерживаю внимание в зрительном зале и организую его чувственное восприятие. Вот сейчас я делаю так, чтобы ты плакал. Что в этом нового? Ничего, так делают все эстрадные пародисты и стендап-комики, это дешевая эстрада. Человек, который выходит развлекать людей, ровно так и функционирует. Но в театрах сейчас самый лучший актер – это тот, который играет на себе. Говорят: «Смотрите, он потом в себя прийти не мог, его после спектакля не могут откачать, десять лет он пил, вот это артист так артистище!» А он должен выходить на сцену наполненным, отдохнувшим, спокойным, когда он создает это творчество. У больших артистов это происходит автоматически. Например, сейчас мы с Алисой Бруновной Фрейндлих репетируем, у нее это автоматически происходит. У нас же как в театре русском? Выходишь, тебе хлопают. Большая звезда. Она сразу: оп, контакт, она уже знает, что она Алиса Фрейндлих, играющая для них. В этом смысле ничего нового как такового нет. Разница в том, что я этот способ игры прописываю в тексте. Вот у Чехова такой способ игры не прописан. Я так прописываю потому, что я так вижу театр. Чехова можно сыграть очень хорошо и без этого, психологически, а вот, например, «Солнечную линию» без этого нельзя – не получается. Или получается, но по-бытовому.

Один театральный режиссер сказал мне, что вся суть настоящей актерской игры заключена у Шекспира в одной фразе. Когда внутри «Гамлета» ставится спектакль, там сказано: «Соедините голос с действием». Это единственное, что надо сделать актеру – соединить голос с действием. А для этого надо, чтобы актер мог создать своего двойника. То есть он должен создать энергетически второго себя, только там это соединяется.

Я бы сказал так: соедини свое внимание с вниманием зрителя, то есть держи внимание зрителя, каждую секунду.

Но там двести непонятных мне вниманий.

Ты держишь все поле. Знаешь, что они смотрят, и каждую секунду даешь новое, развиваешь их. Мой главный учитель, Вячеслав Всеволодович Кокорин, сказал однажды фразу, которая изменила всю мою жизнь: «Спектакль – это организация внимания в зрительном зале и развитие впечатлений». Я держу вас и развиваю. Когда я играю, я выхожу на сцену с ощущением, что вам так скучно, что я должен каждую секунду играть так, чтобы вам не было скучно, тем более когда я молчу или говорю скучные вещи. То есть чем скучнее я говорю, тем больше я понимаю, что вам еще скучнее в этот момент. Поэтому я должен еще сильнее держать ваше внимание. Я смотрю на партнера, но держу вас. Я оперирую этим фокусом. Но чтобы оперировать фокусом, я должен понимать, что такое фокус. Я должен уметь развить в себе навык передвигания фокуса, я должен управлять.

Фокусом внимания?

Да. А чтобы управлять своим фокусом внимания, надо тренироваться. Это уже медитация и йога, потому что именно медитация учит управлять фокусом внимания. Каждое утро я встаю и занимаюсь тем, что тренирую свой фокус внимания. Особенно тщательно я это тренирую, когда иду к студентам, потому что я знаю, что мне надо смотреть, и я сделаю им точное замечание. Я должен сказать: «Смотри, сейчас твой фокус внимания вот здесь». Он скажет: «Да». – «Ага, смотри, а теперь он должен быть вот здесь». Он скажет: «Да». – «А теперь попробуй передвинь его». Он теряется. Я говорю: «Ты его не держишь». Он говорит: «Не держу».

И чем это не шаманская практика?

Это чистый шаманизм.

Вы же сказали, что отошли от шаманских вещей, а по сути описываете внедрение в театр шаманских практик.

Да, это шаманизм. Театр – это шаманизм. Если говорить про шаманизм как управление энергиями…

И вниманием других.

Александр Шейн: Это манипуляция.

Почему манипуляция? Я несу ответственность за ваше внимание, у меня есть этические правила.

И каковы же главные из них?

Непричинение зла. Я не могу причинять зло, задействовать агрессию, насилие. Я должен делать все с любовью, чтобы был свет. Ни в коем случае я не могу и не хочу забираться в личное пространство. Я должен оставлять человеку пространство выбора и свободы, оставаться всегда на территории искусства. Он должен быть у меня добровольно – он купил билет. Я не принимаю театр Гротовского, Васильева, потому что я считаю, что в энтертейнменте ты покупаешь билет не на йогу, не на практику, а на развлечение. Даже если я дома применяю шаманские практики или занимаюсь йогой, в государственном театре за билет я делаю только энтертейнмент. Развлекаю, точка. Я могу говорить о духовных вещах, но я не ввожу их в практику, я не использую гипноз или там… Я хочу, чтобы это было свободным, добровольным, чтобы человек сам не участвовал, а смотрел. И был свободным в своем смотрении.

Ну как же я свободен, если вы управляете моим вниманием? В чем моя свобода? Вы управляете моим вниманием и моими состояниями.

Ну да, в рамках наших общих договоренностей. Вы пришли на пьесу, и я ваше внимание соединяю с этой пьесой. В рамках этого – конечно. Вы же для этого и пришли. Как в разговоре: я вам хочу рассказать какую-то историю, беру и рассказываю. И в любой момент вы можете сказать: «Стоп! Ты меня, Ваня, уже куда-то не туда завлекаешь».

Александр Шейн: А у Васильева подругому?

Я не против ни Гротовского, ни Васильева – великие люди, мною очень уважаемые. Я говорю, что всему свое место. На территории энтертейнмента должен быть энтертейнмент. А Васильев на территории государственного театра Департамента культуры Москвы делал духовные эксперименты, не вписываясь в штатное расписание. Непонятно было, когда люди могли купить билеты и так далее. Мне кажется, он величайший мастер, но он и сам психовал, ему самому было тяжело. Другое дело, если бы мы собрались в этой комнате, я бы вас позвал и сказал: «Давайте с ума сходить!» Вы бы сказали: «Давайте». И мы выходим в трип. Вы сами на это согласились, и мы трипанули. Но билет, где написано «Мольер»…

А не «трип».

Да. Ты пришел и говоришь: «Дайте мне ровно то, что там написано». Историю.

Иван, вы – мастер?

Один мой учитель сказал мне, что мастер, который скажет про себя, что он мастер, не является мастером. Я с этим согласен. Я думаю, не мастерам это определять. Мастер – это человек, который владеет своим делом. Пускай люди оценивают его продукт. Мастер – тот, кого ты не видишь. Если первое, что ты видишь в этой вазе, – не сама ваза, а мастер, то какой же он мастер? Ты должен вначале увидеть вазу. Восхититься, сказать: «Господи, какая красота!» – и только потом спросить: «Кто это сделал?»

Но про ваши тексты именно так говорят: «О, это вырыпаевский текст, узнается сразу».

Вот и ответ. Значит, я не мастер.

Чего в вас не хватает, чтобы стать мастером?

Я не могу ответить на этот вопрос.

Вы что, не хотите стать мастером?

Я стараюсь делать вещи максимально хорошо. Стараюсь, чтобы люди видели вещь. Они могут по этой вещи распознать меня. Я вот, например, считаю Квентина Тарантино мастером. Сразу понятно, что это Квентин Тарантино, но это вещь. Что бы там ни было, у Квентина Тарантино на первом плане вещь. Но его ни с кем не спутаешь. Кажется, так.

Из разных функций искусства, в частности, театрального, – образовательной, развлекательной, терапевтической – вы себя видите больше врачом, учителем или онанистом?

У меня были разные этапы. Начинают все, конечно, с онаниста – это нормально. Вообще молодой художник говорит только про себя и про свое… Это обязательно. Каждый студент – гений, он говорит: «Смотрите, как я дрочу». Вторая вещь – восхищайтесь! Потом я уже не учу вас, а лечу. Ну а сейчас я хочу только развлечения. Я не кокетничаю. Я хочу, чтобы люди просто развлекались. Мне очень хочется, чтобы они только одну вещь получали – просто радость. Чтобы им было смешно и прикольно, но не тупо. Я не хочу это делать на тупых энергиях, низких. Мне хочется делать развлечение в хорошем смысле. Вот просто так.

В смысле, чтобы отдохнули?

Да, чтобы отдохнули. Мне кажется, что мне уже нечего сказать. И мне стало стыдно за то, что я когда-то кого-то учил или лечил. Сейчас я хочу сделать так, чтобы было смешно и остроумно. Ну, может, трогательно чуть-чуть, но я не хочу, чтобы плакали. Ну или чтобы плакали счастливо так. Не тяжело, а счастливо. Я планирую такие вещи делать в ближайшее время.

Если театру приходится нести отдохновение от этого сраного мира и трудной жизни, то что это говорит о человеческом мире? Или об этой эпохе?

Я действительно вижу, что люди немножко устали, особенно в таких странах, как Россия. Я вот смотрю на своих соотечественников: нам очень тяжело жить в России, очень. Я говорю даже не про бедность и так далее, что тоже плохо. Но благодаря этой власти сейчас нас не любят, русских презирают. Люди в России просто не знают, куда им идти, что им делать, тут какой-то дурацкий патриотизм непонятный. Я чувствую в России колоссальную усталость. Как будто собаки загнанные: «Гав, гав, гав!» В Польше – вы, наверное, знаете – противостояние либерального и правого. Придешь в польский театр, а там что-то патологическое, даже порно стали делать, жесткое такое, с оскорблениями. Я не против – я просто говорю, что люди очень устали. Наверное, время такое, что хочется просто порадоваться, чуть-чуть испытать радости, но не дешевой, не бульварной, где попа, пися, секс – вот и весь юмор. Мольер – это же комедия. Моцарт написал «Волшебную флейту», Così fan tutte; Шекспир – «Сон в летнюю ночь». Это же все комедии – очищающие, великолепные комедии. Вообще, написать комедию очень трудно. За одну хорошую комедию можно отдать десять «Июлей».

Вы помните концовку платоновского «Пира»? Там почти все уже падают пьяными, остаются только Сократ и еще один собеседник. И они приходят к тому, что хорошему автору надо уметь писать и трагедию, и комедию. Там как раз Агафон получил приз за трагедию, но оказалось, что если он не может написать хорошую комедию, то чего-то важного в нем как в авторе не хватает. Это соответствует вашему ощущению хорошего драматурга?

Это трудно. У меня нет хорошей трагедии, но мне нравятся некоторые мои комедии. «Июль» мог бы претендовать на трагедию, но не стал таковой. Например, у Мольера вообще нет ни одной трагедии. А у Шекспира есть и трагедии, и комедии. Но не думаю, что Мольер как автор хуже Шекспира. Ну не хотел человек писать трагедии. Не факт, что не мог. А у Эсхила были комедии?

Вроде бы были. Нормальный показ в Афинах состоял из трех трагедий плюс одной…

Да, но я не такой. Чего меня сравнивать с этими великими людьми? Да, конечно, было бы здорово и то, и то уметь писать.

У меня осталось два вопроса. Первый: чего вы ждете от своей смерти и видите ли вы в этом событии возможность чему-то научиться?

Я думаю, что смерть может прийти без спросу, к сожалению. Конечно, хотел бы я так: сесть, скрестить ноги, сделать несколько вдохов и осознанно уйти. Но не могу сказать, что мне это удастся сделать. Я на самолетах много летаю, на машинах очень много езжу, сердце может остановиться. Не думаю, что мне стоит… У меня дочке семь лет. Думаю, если я сейчас умру, ей будет очень больно. Она меня очень любит. Отсюда страх, ненужный мне страх. Думаю, что было бы неплохо, если бы Шива дал мне возможность еще пожить, хотя бы чтобы дочке было двадцать лет. А так – как получится. Вот моя мама погибла в автокатастрофе, мой близкий друг выбросился из окна. Я просто научен, что раз – и нету человека. Поэтому планировать свою смерть… Я не владею таким духовным потенциалом, чтобы узнать о своей смерти, я не знаю.

Что самое главное, что вы поняли в жизни?

(Думает.) Что весь мир – это энергия. Это мне многое дает. Это изменило мою жизнь, сильно. Потому что это именно опыт. А раз все энергия, то у этой энергии есть качество и так далее. Я перестал людей осуждать именно потому, что я вижу, что это качество энергии. Энергии и ее качества.

Спасибо.

Уф. Мне никто не задает таких вопросов. Я вообще не люблю давать интервью, потому что никто не разговаривает. Все спрашивают: «Почему вы стали писателем?»

(Смеется.)

Спасибо вам большое, был очень интересный разговор