Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

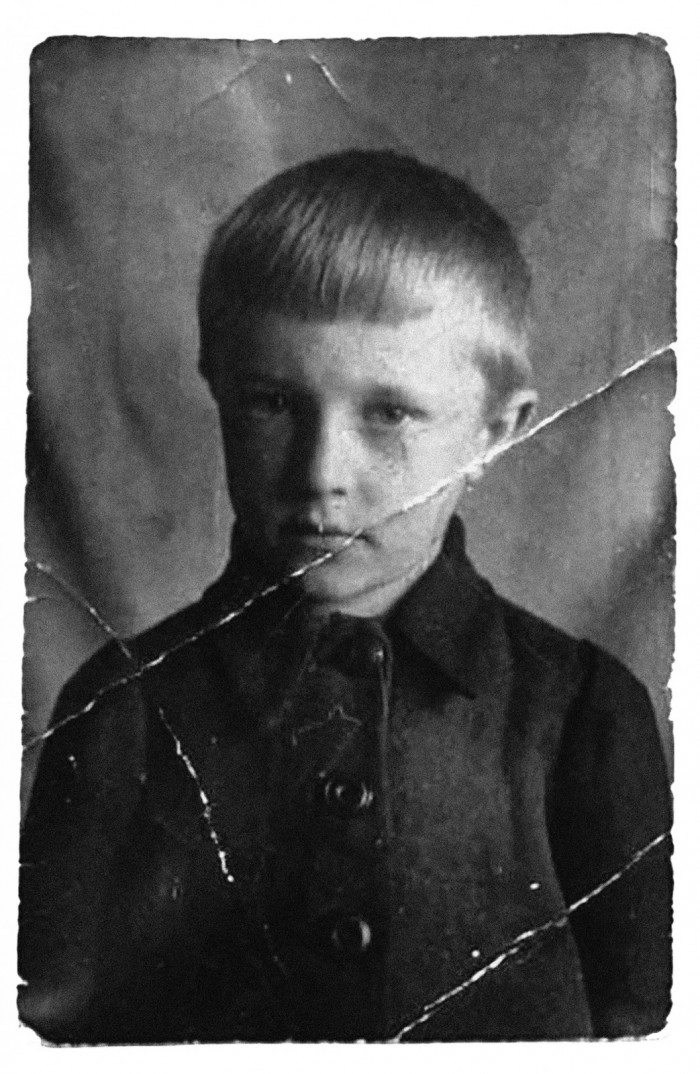

На любимой книжной полке рядом с книгами о Мейерхольде и Товстоногове – «Ангелова кукла» Эдуарда Кочергина, первое издание 2003 года, напечатанное очень небольшим тиражом. Продавалась книга только в Петербурге, куда необходимо было приехать из Москвы и прочитать взахлеб в один вечер, сидя на Васильевском острове. Рядом на полке похожие корешки книг, изданных в последующие годы: «Крещенные крестами. Записки на коленках», «Записки Планшетной крысы», «Завирухи Шишова переулка: Василеостровские притчи», «Россия, кто здесь крайний?», «Дети моста лейтенанта Шмидта». За книгу «Крещенные крестами» Эдуард Кочергин получил «Национальный бестселлер» 2010 года и в 2011 году стал лауреатом премии имени Сергея Довлатова «За достижения в современной отечественной прозе». Это далеко не все премии, и только литературные. На той же книжной полке – книга «Категории композиции. Категории цвета». Одна из первых книг в списке литературы, необходимых для изучения студентами постановочного факультета. Формально – учебное пособие, практические исследования основных понятий. Образовательная литература, в первую очередь предназначенная для студентов художественных институтов, будущих художников и сценографов. Но, как говорит во вступительном слове режиссер Лев Додин, «этот текст, эти рисунки, чертежи, упражнения необходимы как хлеб насущный и в процессе становления режиссера, независимо от того, учит ли его кто-нибудь или он учит себя сам». Додин говорит об отсутствии нотной грамоты пространства и жизни в нем. Каждый год, с каждым новым первым курсом в Школе-студии МХАТ, знакомя студентов с этой книгой, удивляешься вновь и вновь, как четко структурировано у Кочергина понимание основ профессии. Это понимание, знание многократно проверено в работе над спектаклями: теория проверена практикой, исследование – жизнью.

Сбоку прячется случайно сюда попавшая тонкая книга «Этика пыли. Десять лекций маленьким домохозяйкам об элементах кристаллизации» Джона Рёскина. Этот трактат британского арт-критика и писателя о системе образования, развитии европейского изобразительного искусства и дизайна и месте человека в мире написан в форме платоновских диалогов профессора и учениц. Вести внутренний диалог-монолог с Кочергиным – как способ измерить мир, как способ проверить себя в понимании театра и жизни часто спасает. Быть учеником такого профессора – истинная опора, потому что нам всем нужна точка отсчета, система, организующая этот сложный мир. Очень спокойно и надежно чувствовать себя учеником при таком профессоре, потому что есть тот, кто знает правду, тот, у кого абсолютный слух. Есть твердая почва под ногами, которую из-под тебя никто никогда не сможет выбить. Потому что его тексты, его спектакли – в твоей голове и в твоем сердце. Даже если этот диалог никогда не происходил на самом деле. Язык Кочергина сбивает с тебя звонкими оплеухами все бабушкино воспитание с его неживыми запретами произносить какие-то слова, равные своему смыслу, а не их «приличные» суррогаты и эвфемизмы. Благодаря Кочергину через язык становишься честнее с собой и с миром.

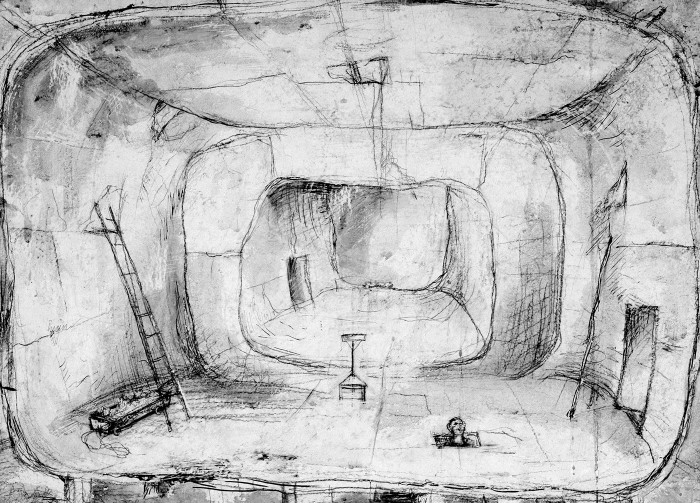

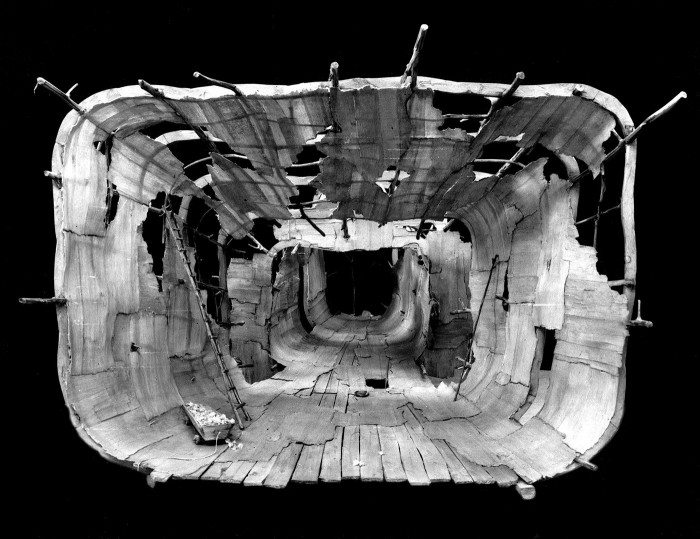

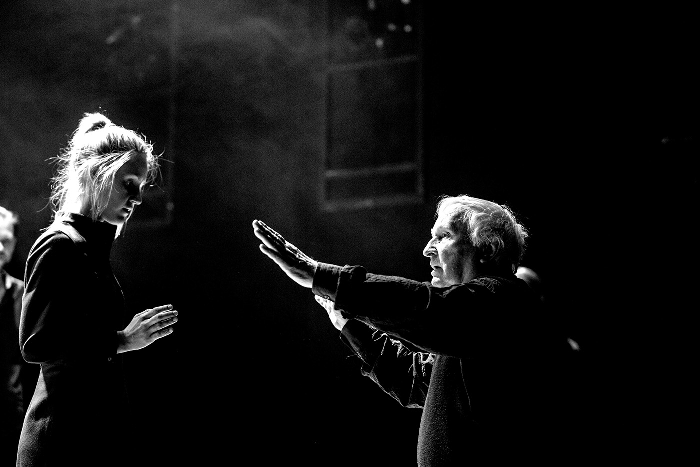

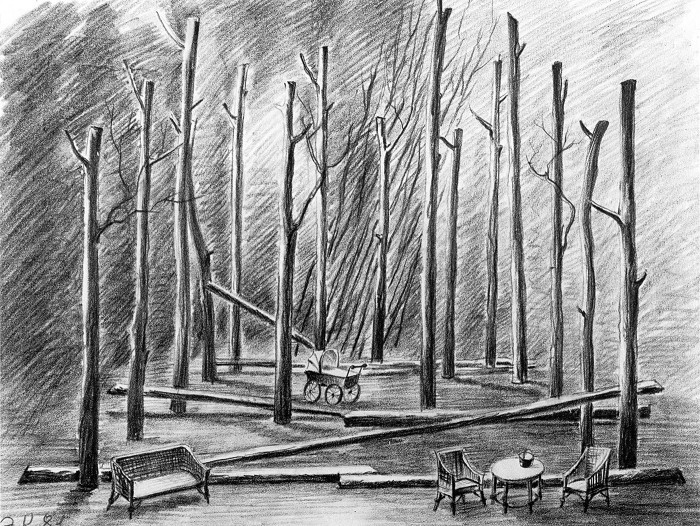

Эта же прямота, простота, истинность, сущность вещи, правда поражают и в его сценографии. Мыслеудивление находит свою форму в его спектаклях. Незримое материализуется, невидимое становится видимым. Рассказывая студентам о Кочергине как о главном художнике Большого драматического театра, соавторе спектаклей Георгия Товстоногова, Льва Додина, Камы Гинкаса, одном из главных театральных художников, неминуемо переходишь к его книгам: к образности, снайперски описанным деталям, правдивой жесткости. Это язык художника с уникальным глазом, все подмечающим, все так точно видящим, и уникальным языком, превращающим слово в свинцовые пули правды. Так писать умеют только художники. Так рассказывать историю через сценографию спектакля умеет только Кочергин. В спектаклях Кочергина на сцене не просто сценическое пространство, а мир, живущий по своим законам притяжения, тяготения – гравитацией, плотностью, временем. Мир, созданный из таких элементов, таких материалов, такой фактуры, что, даже сидя в зрительном зале, чувствуешь кончиками пальцев шершавые бревна дома в спектакле «Братья и сестры» Льва Додина и, просто просматривая фотографии спектакля «История лошади», царапаешься о жесткую мешковину этого мироздания. Фактуру спектаклей Кочергина всегда глазом ощущаешь как кожей. Его сценический мир населен своими особыми людьми, которые плоть от плоти этого мира, в кровном и духовном родстве. Сценография, воплощающая мир сознания персонажа или время, так схваченное за хвост, как ни одна документальная фотография не успеет поймать момент. Время в уникальной оптике – когда сразу и обо всем, словно одновременно смотришь глазами всех живущих. И не только живущих.

Татьяна Круковская

Вас интересуют мои театральные дела или литература?

И то и другое. Я совсем недавно читал сборник по сценографии 1974 года, потому что там напечатался режиссер, которого я очень уважаю, Юрий Погребничко. У него был сценограф Кононенко.

Да, я хорошо знал его.

Погребничко говорит, что не видит другой цели сценографии, кроме как заставить актера двигаться: просто чтобы актер мог в этом пространстве что-то делать. Поэтому хочу сразу задать вам очень обширный вопрос: как вам кажется, что самое важное в сценографии?

Если на то пошло, что значит «важное»? Вообще сценография для меня как художника – это компоновка воздуха вокруг артиста.

Под словом «воздух» вы имеете в виду атмосферу?

Конечно. Вообще пространство. Создавать пространство вокруг артиста, чтобы он работал уже в образном пространстве, заданном драматургией, и в результате становился бы для зрителя одним из компонентов этого пространства и драматургии. Чтобы естественно было, чтобы возникал реализм общения.

Кого с кем?

Артиста со зрителем, драматурга со зрителем, режиссера со зрителем. Всех, всего театра.

В какой мере на сценографию влияет то, как ее воспринимает зритель? Потому что зачастую мы видим очень красивую сценографию, но я не могу понять, зачем она, что на сцене происходит?

Ну да. У англичан есть хорошая премия, которую получает незаметный художник, – они вообще часто удивляют такими неожиданными идеями. Потому что в кино или в театре художник незаметен: вы смотрите спектакль или фильм и художника как бы не воспринимаете. А если и воспринимаете, то в естестве всего произведения. Вот мне кажется, что очень точная задача перед художником – не выпячиваться, не быть заметным и стать органичным в драматургии сценической, на сцене. Драматургия, которую создает драматург, режиссер, артисты – все вместе. Даже свет. Все компоненты этого спектакля.

Позвольте вернуться к Кононенко. Он узнаваем. В каждом спектакле Юрия Николаевича было что-то, что было его почерком, в частности, рельсы. Они почти в каждом спектакле. Спрашивается, зачем в «Вишневом саде» эти рельсы? Или еще такие кровати железные он любил, какие раньше в больницах были. Я не говорю уже о костюмах – эти ватники… И всегда создается некоторое… Ты просто на фото посмотрел и уже чувствуешь, что это то же самое. А то, что вы говорите, как бы допускает, что художник может быть разным…

Я так считаю. Я нисколько коголибо не приуменьшаю ни в коем случае, тем более такого художника, как Кононенко. Все возможно. Но для меня театр – это все-таки драматургия. Разная. Я работал с разными режиссерами. Кононенко не так часто менял режиссеров, а я очень много. Например, мне повезло или не повезло работать с Товстоноговым, с Любимовым, с Равенских – такими крупными режиссерами. Больше всего с Товстоноговым, у которого я служил. Он пригласил меня служить у него в театре главным художником. И я вынужден был делать все-таки театр Товстоногова, или театр Любимова, или театр Равенских, который напрочь был другим, чем Любимов. Я должен был быть как Фигаро – то у одного, то у второго, то у третьего. Но оставаться собой при этом. Другая философия немножко, чем у Кононенко. Можно позавидовать Кононенко, потому что он очень цельный. Я не могу про себя сказать, что я как художник очень цельный. Я вам покажу альбом, и вы увидите, что я делаю разные вещи.

Однако когда я смотрю на эту мебель и читаю о том, как вы для спектакля подбирали мебель…

Это мебель моей матери, моих предков.

Понятно, да. Мы тут, в Петербурге, как раз остановились в квартире, где есть антикварные вещи. А ведь эти вещи – свидетели исторических событий, довольно, может быть, страшных. О которых вы пишете…

Вот эти – точно страшных. (Смеется.)

Но вы писали о спектакле, где вы использовали мебель, и когда я читал рассказы о том, как вы ездили по всему Питеру и собирали мебель, я подумал, что сценография такого рода содержит в себе следы вашего опыта, которые могут прочитываться так же, как мы прочитываем следы опыта той мебели, которая вдруг появляется на сцене. Мне кажется, что в вашей сценографии каким-то образом должно проявиться то, о чем вы пишете: послевоенные годы, пятидесятые, шестидесятые. Проявляется ли это в вашей сценографии?

Очевидно, проявляется, я очень… Пожалуй, в Питере я рисую мебель лучше всех театральных художников. Я ее знаю хорошо, если на то пошло.

Вы знаете ее исторически или как-то иначе?

И исторически, и пластически, конечно. Может быть, потому, что родился в такой семье, где все это было.

Что именно? Вот эта люстра?

Там другая была, потом покажу. Я про нее даже написал рассказ. Не про нее, а про воспоминания, связанные с ней. И старинный потолок, еще с лепниной. То есть я родился в Петербурге, в такой квартире, которая носила отпечаток этого столичного города, хотя и в польской семье.

До 1990 года, если я правильно понял, вы никому не говорили о своем воровском прошлом. При этом такую феню, как у вас в литературе, я не помню, чтобы еще где-то читал.

Ну что делать, я попал в такую среду. Феня в своем роде замечательный язык. Очень образный. Потому что… Ну, например: «Что ты меня чушишь?» Вроде непонятно, да? «Зачем ты делаешь из меня свинью?»

Ах так?

Да, чушка – это свинья. И красиво, и точно, и хорошо. Феня очень энергична. Мне она очень сильно помогала в работе театрального художника: если мастера начинают что-то там хитрить или обманывать, всякую фигню делать, когда все точно сделано – и чертежи, и натуральный рисунок, – а они начинают халтурить, приходится иногда переходить на феню. И все сразу начинают переделывать. Я их заставляю феней.

То есть они, даже не зная фени, боятся этого непонятного, страшного языка, явно воровского?

Да. В фене нет мата. Есть своя ругань. Например, мандалай. Что это такое?

Не знаю. Что?

А никто не знает. Или, там, саловон. Что это такое? Вот такие слова.

И когда вы художникам: «Мандалай»?

«Мандалай! Что ты наделал? Тебе за эту работу прокурор должен платить, а не театр!» – и все начинается сразу. Крыть нечем, как говорят воры.

Раз вы никому не говорили о своем прошлом в советское время, узнавали ли вас люди из того мира?

Узнавали, по глазам. Говорят: «Ты крещеный?»

Что это значит?

Это тоже феня такая. Ну где я был? После детприемников НКВД я еще был в колониях в Эстонии, в Тарту. Мою мать нашли, когда я был в колонии. Вернее, мать вернулась из тюрьмы, отсидев десять лет и еще два года. Она тоже искала меня. Сложность была в том, что фамилия моя Кочергин, а у нее – Одинец. Польская фамилия. Поэтому сложно было ее найти. К тому же она сидела еще в тюрьме. И я тоже был в тюрьме. (Смеется.)

Очень смешно.

Да, смешно. Да.

Вам тогда сколько было?

14 лет.

Но мы сбились. Я вас спрашивал, кто вас узнавал и в каких ситуациях. Вы сказали, что вас узнавали по глазам.

Да, узнавали.

На улице или в театре?

Нет, еще в ранние годы. Первые пять-шесть лет после…

А если в театре вы говорите по фене и там работает какой-нибудь…

По фене точно узнают. Вот в Малом театре в Москве я делал декорацию, а там постановочная часть жуликоватая. Чтобы заработать денег, они сдали декорацию на сторону, хотя у них мастерские свои. Чтобы получить откат. Ну вот, а оказалось, что владелец этой компании – бывший зек. И когда я приехал, увидел, что они делают ерунду, а не декорацию, я стал ругаться. В кабинете его. Он даже встал. И говорит: «Слушай, ты что, крещеный? По фене ботаешь как свой». Я говорю: «Так что, падлы твои из меня делают гаврика?» Ну и они переделали все – он заставил их переделать. Тоже феня помогла.

Меня очень рассмешил вопрос в одном из ваших интервью. Какая-то дама спрашивает: «Но у вас же было несчастливое детство?» А вы отвечаете: «Нет, почему?»

Потому что у меня другого не было.

Это, по-моему, очень здорово. Вы ведь пишете, что когда люди пришли с войны, странным образом война оказалась для них самым ценным, что было в их жизни. Можете ли вы сказать, что годы вашего юношества для вас тоже стали такой ценностью?

Да, конечно. Потому что это время интересное. Оно более честное, что ли.

В каком смысле?

По отношению к жизни всех людей просто. Во-первых, влияние войны вообще. Страх и потеря близких – это все отражается на психологии. И я, во всяком случае, могу сказать, что мое путешествие из Омска до Эстонии…

На поездах?

Да, оно связано, в общем, где-то и с добротой людей. Вроде бы сами бедные, но все-таки помогали.

Это в каком году?

Это начиная с 1945 года. Я бежал в 1945 году. А потом смотрите: c 1947 по 1949 годы – это засуха, хотя почемуто об этом нигде не пишут. Жуткий неурожай был, все сгорело – в Поволжье, в Воронежской области, то есть в черноземной России, которая давала хлеб, – там погорело все. И куча людей оттуда пошла нищенствовать. Страна была забита нищими, целые гурты ходили в нищих. Они пошли на Север, потому что там не было засухи, там что-то можно было найти поесть. Причем они просили не деньги, как сейчас, – они согласны были на корку хлеба, понимаете? Вот такое время было – о нем забыли. Я в нескольких местах пишу об этом, потому что я через это прошел, я был свидетелем. И вместе с тем народ помогал. Это были натуральные нищие, это не те нищие, о которых Брехт пишет, или такие бандиты, самые низкопробные, а натуральные нищие. Были, конечно, среди них всякие, но много было просто голодных людей. И вот это все я видел и – как сказать? – общался с ними даже. Это тоже много чего дало. Меня спрашивают, как вам удалось такой язык свой сделать? А я никакого языка не делал.

Язык литературы?

Да. Я прошел через гущу этих людей. И в памяти моей еще остался… Я же был поляком! Мой первый язык – польский, и мне пришлось учить русский. Причем как учить? Не с учителем, а в среде – где пацанье, довольно жестокие отношения между подростками или детьми.

То есть после того, как взяли вашу маму, вы оказались не сразу…

Я буквально полтора месяца был на хранении у моего крестного. А потом меня у него забрали. Под подписку, что я принадлежу…

Государству.

Да. Казенному дому.

И тогда вы говорили по-польски?

Да, поляком был.

И тогда, если я не ошибаюсь, вы замолчали, чтобы вас не трогали.

Пацанье дралось. Когда они спрашивают, а я отвечаю, они не понимают, что я говорю, они начинают драться. (Смеется.) А что делать? Пришлось косить под Муму, как говорят. Что делать? Жизнь заставила.

И когда вы заговорили?

Я не знаю, но довольно поздно. Год я не говорил. А потом стал говорить матом.

А как вы могли матом?

Больше всего слышал это.

От учеников?

Ну так это же был детоприемник НКВД. Там вохра вся – охрана – говорила матом. Нормально.

Ваши рассказы об уголовной жизни, конечно, впечатляют. Но впечатляют они в таком романтическом духе, я бы сказал. Мне сложно понять, каким образом вы смогли… Это же такой живой, красочный мир. Как вы от этого смогли уйти в скучный мир искусства и нормальной жизни?

(Смеется.) Вы знаете, трудно сказать. Наверное, потому, что я был крещен в две веры, в две конфессии.

В католичество?

Да, мать католичка. Она, кстати, крестила меня совсем маленького, мне было полтора года. А потом, когда ее арестовали, приехали две тетки мои, они старообрядки, и не просто старообрядки, а поморского согласия. Это самое крутое такое, северное. Так что по отцу я помор, по матери – поляк. И значит, они попросили моего польского крестного с ними побыть часа три. И на трамвае отвезли в старообрядческую церковь, она такая была одна – маленькая, деревянная. Село Рыбацкое, здесь под Питером, сейчас это один из районов города на Неве. Там меня крестили в старообрядчество поморского согласия.

И так вы оказались сразу двух вер.

Двух вер, да. У меня два ангелахранителя.

А это сильнее, чем один?

Не знаю. Наверное, сильнее: я остался жив. Говорят, как вы остались живы после такого? Особенно люди, которые знают, что это такое.

Как это связано с тем, что вы ушли из…

Из этого мира криминального? Заманчивого?

Заманчивого, да. Для молодого человека.

Ну вера была какая! Я не знал молитв, но когда было плохо, молился Матке Боске, просил ее помочь. И потом, конечно, мать, которая здесь сидела, знала все. И вот когда мы с нею встретились, первое время у нас с ней интересные разговоры были. Потому что очень похожие дела все, только в разных ракурсах. А в принципе философия одна и та же.

Философия выживания?

Да, и криминала. Все-таки я решил уйти из этого. Хотя, может быть, я бы стал главным паханом Северо-Запада… (Смеется.) Если не ушел бы. Потому что кое-что соображал.

Но было конкретное решение уйти или это как-то незаметно?

Было решение уйти. Да, конечно.

Вы помните, как это случилось? Вдруг поняли…

…что хватит мне этой жизни. Если на то пошло, все мое путешествие – поезда, в теплушках телячьих, где возили коров во многих случаях… Потом я спал в лесу, просто под – как это? – оградой от снега. Там специальные заборы железнодорожные делаются – забыл, как они называются. Где я только не спал! Отдельно можно книгу написать о том, где я спал. Я спал, подвязанный ремнем к трубе поездной, чтобы меня не сдвинули чемоданом, не сбросили с полки. Я научился костры разжигать с одной спички в любой дождь – с охотниками, с кем угодно. Мог работать в цирке по этой части. Но это мне все вот так уже, я этого наелся за шесть лет. Вы смогли бы жить несколько лет – не знаю, два-три года – без мыла?

С трудом.

А, с трудом! А я жил! Я освоил глину специальную, зеленую, умел разыскивать, находить и мылся ею. Но в конце-то концов это все вот так, понимаете?

Но когда вы пишете о том, что не было денег, и вы встретились с этим вором, и он умер через какое-то время, это же было после того, как вы начали жить с мамой, и до того, как решили стать художником. То есть еще был период какой-то на Петроградской стороне, когда денег не было, нищая жизнь…

После тюрьмы мать не брали на работу. Кормились мы ее поденщиной – случайной работой. Она хорошо чистила одежду, красила материалы – ее отец научил, дед мой. Хорошо готовила, польские столы делала, очень хорошо сервировала, меня научила. Я могу работать в ресторане, стол сервирую так, что вы балданетесь. Ну то есть сдвинетесь. Она много чего знала благодаря отцу. Отец ее, Феликс Донатович, был мудрый человек. Он знал все про русский мат, кстати. Гениальный тип был.

Но он же был поляком?

Да, но он уехал со своим отцом Донатом в Читу. Выслан был в 1863 году.

За что?

За шляхетское восстание в Польше. И мать родилась там, в Чите. Там уже была целая колония поляков.

Хорошо, мать многое знала, вы многому научились у нее, однако на промысел еще ходили в это время.

Ходил.

А после этого, вы говорите, было какое-то решение завязать?

Завязать.

Хорошее слово.

Тоже феня.

Вы помните этот день? Вы же пишете со множеством деталей, поэтому я подумал, что у вас наверняка есть какие-то образы всего существенного, что было в вашей жизни.

Нет, ну что было? Я все-таки, кроме того, что жил, еще и наблюдал за другими вокруг. Например, судьба талантливого вора…

О котором вы пишете?

О котором я пишу. Великого, можно сказать, вора городского – щипача, уркагана.

Щипач – это потому, что пальцами…

Он доставал деньги из карманов. Это надо уметь. Щипач – это аристократическая часть воровского мира, потому что для этого нужно быть артистом. (Смеется.) Школу можно организовать. И у него тоже жизнь незавидная, потому что он периодически сидел, не имел семьи. Имел тетенек, но так, чтобы с ним кто-то надолго повязался, – такого у него и не было.

То есть ваш образ художества – что это было ремесло, а не, скажем, видение прекрасного, к которому вы должны стремиться?

Нет, но мать мне мудрый совет дала: во-первых, надо заняться тем, что мне нравится или симпатично – просто вот я хочу. А во-вторых, надо этим овладеть на самом высоком уровне.

Чтобы вы рисовали лучше всех в Петербурге мебель.

Мебель! (Смеется.)

То есть вы вышли в художники как ремесленник.

Да, потому что ремесло уважали везде. Ремесло очень уважалось в блатном мире. Почему меня… Я же не обладал какой-то силой мощной. Ну характер был, но агрессии не было. Я по поводу криминала не мог подняться быстро, понимаете? Со временем – может быть, но сразу не мог. У меня качеств таких не было. Я заметил, что ремеслуху уважают. Значит, первое – я стал карты делать лучше, чем пацан до меня. Я стал лучше рисовать, чем он, хотя я не учился рисовать. Не знаю почему. Просто так. Внимательность, память глаза. Всякое другое – срисовывал лучше, аккуратнее делал. И – как сказать? – я победил этого мальчишку, стал главным производителем карт в детоприемнике под Омском. Потом я поднял планку еще выше. Научился у китайца краскам всяким – как красить, как делать трафареты. То есть механизировал это дело, трафаретить стал. В общем, я освоил это дело и понял, что по этой части могу работать. А потом я освоил татуировку. Я пяти ворам выколол портрет Сталина. Мне еще 13 лет не было, а я Сталина выколол. Можете себе представить сегодняшнего пацана, который Сталина вам выкалывает по японскому способу?

А где вы научились японскому способу?

У эстонца, который был в плену у японцев. Томас Карлович. Потрясающий был тип. Он был кастеляном: мыло выдавал, когда мы в баню шли, полотенца, одежду и сопровождал нас. И когда он разделся, его пацаны окружили – это был мой первый Эрмитаж. Он был весь исколот – гениально. Цветной тушью, это фантастика. Причем на буддистские темы. Там сидели дядьки какие-то смешные, толстые, узкоглазые, какие-то драконы, маски. Он был исколот прямо вот до шеи, носил свитерки специально. Я сначала не понимал почему. Он за свободу отдался японцам, которые его и раскололи, а потом постеснялся ехать в Эстонию, потому что стал бы там знаменитым экспонатом. Грустный тип. Хотел свободу – и получил.

Скажите, а чем вы тогда очаровывали девочек?

Ну это уже… Случайно, с испугу, по-всякому. Мне мать перелицовывала рубашки – воротники переставляла с той стороны на эту. С той стороны рваненькие, а с этой еще нет. До такой степени были бедные.

И в таком виде вы шли к девушкам? В шароварах?

Как мог, да. Я у них не имел успеха. И берет, у меня еще был берет! На шапку не было денег, но мать мне дала свой берет.

У вас очень внимательный взгляд. Я вспоминаю, однажды Илмар Блумбергс рассказывал мне, что когда он едет в троллейбусе в мастерскую, он смотрит на людей, и ему видится, как они очень быстро становятся старыми, буквально у него на глазах. Он сидит и смотрит, и пока доедет до конца, они уже прожили на его глазах всю свою жизнь, почти уже мертвые. Сколько в вашем взгляде такого видения?

Что я могу сказать? Я таким взглядом не обладаю, как Блумбергс. Он был такой сюрреальный тип вообще, сам по себе. Я, наверное, более земной, что ли. Но у меня очень хорошая зрительная память. Вот я вас уже запомнил на всю жизнь. Я помню какие-то вещи, которые кто-то вряд ли помнит. Вы помните какие-то лица, которые вы видели в 1945 году?

Я не помню, потому что меня тогда еще не было.

А я помню. Почему я пишу, допустим, о детоприемнике с этой жабойначальницей? Потому что я очень хорошо ее помню. Вообще если говорить о моей литературе, то во многом она из глаз идет.

И еще вы где-то говорили, что стукачей хорошо видите.

Ой, это абсолютно. Не дай бог! При этом сам не люблю засвечиваться. (Смеется.)

А связана ли зрительная память с другой памятью? Скажем, вы вспоминаете также и то, что они говорили? Я вот читал ваши рассказы и думал: «Ну не может же быть, что он это все вспоминает – наверняка придумал». В языковом смысле – как говорят те люди, о которых вы пишете.

Нет, я запоминал их. Наверное, здесь знаете какая задача? Я не знал русского, да? До четырех лет практически. И потом стал русский учить. Причем сам, меня никто не учил. Я на слух: слушал и запоминал. Они разговаривали между собой, а я по стенке стелился и запоминал. Может быть, это мне дало какие-то качества, которые не возникли бы, если бы не было такой ситуации. Но, вы знаете, если почитать газету «Правда» 50–60-х годов, главную газету, там половина слов из фени.

Серьезно?

Не верите? Я возьму, подчеркну слова. Эти коммунисты, они же все сами прошли через тюрьмы, через всякие дела, они почти все вышли из криминала. Ведь смотрите: как устроена криминальная система, если тюрьму брать? Значит, в камере пахан, да? Потом следующая ступень ниже – воры в законе, у которых пахан откачал права. Они ему подчиняются. Дальше – суки, они еще ниже. Это воры, нарушившие закон.

Воровской закон.

Воровской, конечно. Дальше идут шестерки: сходи туда, не знаю куда. Затем идут фраера. Это мы с вами, допустим, да? Мы ниже шестерок. После этого идут петухи. Это опущенные – педерасты, которых селят у параши. Парашники, петухи.

И как же это связано с советской властью?

Советская власть построена абсолютно по этому образцу. Пахан…

Это Сталин.

Да. Воры в законе – это Политбюро. Потом ЦК – это уже ссучившиеся. Или, там, партком на заводе – то же самое, неважно. Они другой системы не знали, они же прошли через тюрьмы. И эту систему внедрили.

Но они же сидели в тюрьмах до 1917 года.

Ну и что? Законы были те же, они оттуда пришли к нам. Модернизируется язык, что-то меняется, какие-то слова появляются новые, но вы у Даля можете прочесть большинство классических слов фени.

Меня еще вот что поразило. Воровской закон не относится к фраерам, но относится к своему миру, и они стараются сохранять его. Вы пишете о «Закате» Бабеля и о том, как молодое поколение приходит на смену старому. И там начинается оскорбление отца, что, в общем, символично, но непонятно, как это вообще возможно. Они ведь оба воры. И вдруг – такое!

Ну он же проецировал на то, что в стране происходило. У него хитро сделано в «Закате». Там действие происходит где-то в 1913 году или в 1914-м, то есть он переносит все это немножко на пораньше. Но практически это происходит при советской власти. Он понимал, что его могут прищемить. Он по молодости служил в ЧК, он всю систему знал. Это закон зверей.

Тем не менее в ваших рассказах видно, что они всегда как-то переступают через этот мир и все равно хранят что-то человеческое, что-то трогательное, что-то жалостливое. Что-то такое, что их можно все-таки причислить, ну…

А вы не заметили, что большинство тиранов всех времен и всех народов сентиментальные?

Да, но это другое. Они с улыбкой могут тебя прикончить.

Нет, они любят детей: гладить, поднимать на руки. Сталин, Гитлер. Фотографии с детьми – всю вот эту херотень. Кроха сентиментализма и душевности – она в них есть. И они ее тоже берегут.

Подождите, вы сентиментальность отождествляете с духовностью?

По отношению к каким-то вещам. Вот загадка: почему они детей любят? Почему, значит, какую-то старушку церковную вор никогда не обидит, а даст денег? Почему крупные бандиты строят церкви? Вон в Ярославле почти все храмы построены бандитами. Чем это объяснить? Интересно.

И чем вы это объясняете?

Это контраст внутренний – сочетание, с одной стороны, звероподобной жестокости, а с другой стороны, жуткой сентиментальности и, не знаю, какой-то человеческой жалости вдруг…

В этом плане интересны блатные песни. Они же все жалостливосентиментальные.

Да. Вот это соединение двух начал внутри вора есть. Или, например, татуировки, я их много делал: крест, могилка и надпись «Не забуду мать родную». Сентиментально. Кажется, у него мать умерла и он это в честь матери. А это не в честь матери. Это в честь банды, которая его воспитала. Понимаете?

Нет, не понимаю.

Его мать – это среда, это шайка. Это формация воров, которая его вырастила, сделала из него вора.

Это вы так думаете?

Нет, это так и есть. Это не читается буквально – это читается только так. «Не забуду мать родную» значит «не забуду, откуда я»: я вышел из воров, и они меня воспитали, я им предан. Если вы увидите такую наколку, значит, это «положеный» вор, то есть его посвятили. Вот тоже интересно, да? Наколки про мать, а смысл совершенно другой – такой дуализм. Так что это сложный мир.

Мир непростой, это уж точно.

Я у вас прочел, как в какой-то деревне была бабушка, которая первый раз угостила вас водкой.

Да. Значит, когда я в очередной раз бежал из детоприемника, я попал в мороз. Мне пришлось на ступеньках вагона ехать: не было отмычки, не мог внутрь попасть. И у меня ноги обмерзли. Это было на Урале, в Челябинской области. Значит, поезд остановился на маленькой станции, я попробовал слезть, но не смог, упал просто. И дополз до этой станции – буквально. Меня там подобрала женщина, крестьянская тетка. С дочкой она там была. Откуда-то они приехали. Ждала мужика своего – мужа, отца этой дочки, – чтобы он довез. Они меня взяли в повозку с лошадью. Это зима. И она меня лечила, мои отмороженные ноги. Благодаря ей я не получил гангрену. Знаете, каким способом? Интересно. Вряд ли кто-то сейчас так… Короче говоря, она лечила меня говном из-под своей телки. Да. У нее были сушеные лопухи, и вот она их в тазу с кипятком… А у них дом такой, с русской печкой, все как полагается. Значит, она в кипятке их отмочила, эти лопухи, расправила на холсте, на скамейке просто, и сделала компресс. Говно, сверху лопух и два слоя холста. Такого самого простого – может, домотканого. С двух сторон. И отнесли меня на сенник над хлевом. Внизу корова и телка стояли. А муж ее был главным конюхом колхоза. Усадьба, короче говоря, у них. Ночью я спал, и мне снилась Баба-яга, которая варит мои ноги. (Смеются.) Настолько это разгорелось все. И я не знаю, как вырваться. Короче говоря, я стал молиться Матке Боске и, когда стал молиться, проснулся. Уже было утро. Хозяйка пришла доить корову. После дойки мне дала выпить парного молока. Они меня распеленали, сделали массаж ног, вымыли. Потом, значит, загнали меня в баню – черную, кстати. Оставили в этом жутком жару сидеть полтора часа, не выпускали. Чтобы простуда отошла. Вот там мне и дали чашку с чаем и водкой. Ну это была самогонка, я думаю. Я выпил и уснул. В бане, на скамейке. Они меня положили на козлиную шкуру. Прикрыли тоже козой. Я уснул уже второй раз после бани и проснулся уже здоровый. Вот такая штука.

А мой дед напился, замерз, и ему ноги отрезали. Я это вспомнил, когда читал вас, потому что я его потом поднимал, и он был очень легкий. Я был еще пацан, но мог его поднять и переставить куда нужно. Ноги, оказывается, страшно тяжелая штука.

Тяжелая.

Поэтому в вашем рассказе, где женщина заходит в вагон и выходит с мужиком, у которого нет ног, это очень натурально. Это вполне можно сделать. Ужасная история, но это так.

Ой, таких обрубков раньше полно было. После войны отремонтировали несколько монастырей здесь, на Севере, и в них свезли обрубков из городов. Из Питера выслали в Горицы, на Ладожское озеро, в знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь, где любит бывать Путин сейчас. Это так называемые самовары. Знаете, почему самовары?

Ну потому что ни рук, ни ног…

Только писька. И монастыри были забиты обрубками.

А вы помните, как в первый раз напились?

Это бывало очень редко в моей жизни. Но помню, что довольно поздно. Я даже упал с лестницы. Очень ловко, нигде не побился. Я умею делать скачок, умею падать. До сих пор.

Я как раз вчера читал об этом – как вас воры обучали, как нужно сгруппироваться.

В эмбрион.

Вы до сих пор так можете? Если бы поскользнулись, скажем?

Да, до сих пор. Это на всю жизнь. Так вот, я с лестницы скатился. Это я помню. Интересно, что все думали, что я разбился, а я встал и пошел. Вот это школа. Но вообще криминальный мир – это зверский мир, лучше не иметь с ним дел. Это кажется романтикой, но на самом деле это самая жестокая философия. Абсолютно звериное дело.

Скажите, что значит фамилия Одинец? Похоже на Одина.

Это точно. Это интересная штука. Значит, есть бог Один.

Скандинавский.

Нет, саксонский. Он захватил Скандинавию. Это очень хороший род. По рассказу матери, люди этого рода были помощниками жрецов бога Одина, и отсюда фамилия. Они были эдуардами. Эдуард – это не имя, это должность была.

Да?

Да, в саксонских племенах. Это помощник жреца. Точнее, библиотекарь жреца. У жреца было несколько эдуардов. Каждый эдуард специализировался по какой-то определенной отрасли знаний: один эдуард запоминал все про медицину, другой эдуард – про юриспруденцию, то есть взаимоотношение племен, все эти законы, тонкости-шмонкости, все запоминал. Третий, там, еще что-то. Короче говоря, это была библиотека жреца, библиотека эдуардов. Если нужно что-то, какая-то информация, он вызывал соответствующего эдуарда и получал эту информацию. Они знали все наизусть. Такая система была у саксов. Я думаю, что не только у них, у других наверняка тоже. В ту пору, когда не было письменности, они хранили память рода, память племени. И мой предок из этих ребят – вот какая штука. Имя у него было свое, естественно. Но какой-то тип из моего рода в какие-то времена, когда, очевидно, христианство уже начинало преследовать язычество, запрограммировал имя Эдуард – чтобы каждый второй сын в помете был Эдуардом. Я второй сын, я Эдуард.

То есть через этих людей сохраняется память о том, что они были…

Да, что они оттуда, что они саксы. Они поляки, но они саксы по происхождению.

Но есть же довольно много имен, которые сохраняют память о святых, скажем. Или о богах, у нас тоже такие есть.

Святых не было очень долго, это самые поздние святые – эдуарды. «Эдуард» стало именем после экспансии саксов на Север, когда они захватили Англию. Это довольно поздняя история. Одинцы – это были слуги бога. Ну младшие – не жрецы, а шестерки. А мой прадед вообще был польский бард, он писал песни. Две самые знаменитые колыбельные, ставшие народными, это его.

Вы ничего не говорите про отцовскую линию.

Про отцовскую линию у меня даже написан рассказ. В последней книжке есть и про мать, и про отца. Там тоже род интересный. Отец из поморов. Это интересная формация – новгородцы, которые пришли начиная с X века на Север. Значит, уже в XI–XII веках они заселили берега Белого моря. Мои предки были кораблестроителями, строили кочи – это такие северные корабли, которые не боятся льдов. Лед поднимает корабль – такая форма. Доски кипятят, их выгибают – сложная технология. И фамилия у них была Кочевы.

И поэтому у вас фамилия Кочергин?

Не поэтому, там еще интереснее. Они были Кочевы всю жизнь. Они были старообрядцами. До XVII века.

Они жили где-то здесь?

В сибирском селе на берегу Белого моря. Сейчас не знаю, как оно называется. И в общем, прадед мой тоже был корабельный плотник. Он строил кочи, и звали его Амплей.

Прекрасное имя.

Да, древнее. Он был известен на Севере как большой специалист по вот этим технологиям. И дед Василий тоже этим занимался. Он вообще был хорошим столяром, делал мебель – и еще корабли. И вот в конце XIX века купец Самарин с Волги предложил ему землю на Волге под Сызранью. Он стал мастером на его верфи, которая строила колесные пароходы для Волги. Поставил по северному рисунку среди четырехскатных крыш двухскатную свою, как корабль, избу под Сызранью и стал мастером. А в 1923 году, когда красные победили, началась перепись населения. Переписывал сельком, эти красные командиры: приходил отряд, вызывали всех, и вот… Самарин уже за границу уехал давно, ушел от красных, а артель осталась, завод этот. И там мастером работал Василий, мой дед. Его вызвали на перепись. Командиром этого отряда был какой-то молокосос. У него стояла пушка парабеллум на столе, они все с ружьями. Он говорит: «Как твоя фамилия, старик?» Тот отвечает: «Кочев». – «У русских нет такой фамилии». – «Как нет? Я русский, я Кочев». – «Хватит заливать, такой фамилии нет. Это не наша фамилия». Дед говорит: «Как, это же от слова “ковчег”. Ты Завет знаешь?» – «Ах, ты еще и поповец, верующий? А ну его, ребята, в подвал!» Его посадили, и он три дня отсидел в холодном подвале. А верфь остановилась без него. И они стали звонить в Самару начальникам, что, мол, забрали переписчики нашего мастера и мы не работаем. И председатель, там, облисполкома – не знаю, как он назывался, может, комиссар, хер его знает – он, значит, придумал фамилию Кочергин. Говорит: «Дайте ему фамилию Кочергин, пускай он успокоится». В общем, деда выпустили с другой фамилией. Это уже на заре советской власти произошло.

Значит, у вас есть все основания говорить, что когда вы заметили за собой навыки рисования карт и всего прочего, это у вас врожденное.

Но я же не знал, что у меня врожденное.

Но теперь, когда вы думаете об этом…

Сейчас я могу сказать да.

А когда вы о себе думаете, у вас есть какое-то представление о том, что в вас самое главное? Что вас сделало тем, кем вы смогли прожить всю жизнь?

Ну не знаю. Честность по отношению к любому делу. Если я чем-то занимался, то я старался вникнуть в это дело, в его основы, чтобы знать корни этого дела, и честно его выполнял. Почему я стал лучше всех рисовать карты? Потому что в тридцатые годы в Советском Союзе их не печатали.

Потому что запрещалась игра?

Конечно. И они делались нелегально. Нужно было ручками уметь это делать. И я не приблизительно делал, а старался сделать как лучше.

То есть честно.

Честно. И это нравилось паханам, которые забирали это все. Всем нравилось. Поэтому меня не унижали, не били.

Но это только один из способов употребления слова «честность» – в смысле хорошо, на совесть сделанной работы. Но ведь честность относится также и к жизненным ситуациям, к поведению человека.

Ну не продать кого-либо, не наговорить на кого-либо – это железно. Я, так сказать, как мертвая голова, да? Вы можете мне что-то доверить, и никто об этом не узнает.

А еще честность – это такое качество, которое… Иногда вас спрашивают, понравился ли вам спектакль, и вы говорите: «Нет, это полная хуйня». Это тоже честно.

Может быть. Если спектакль плохой.

То есть если бы вас спросили, вы бы так и ответили?

Мог бы ответить, конечно. В Александринском театре Фокин поставил спектакль про Сталина. Это полная хуйня, полная. Как бы я к нему ни относился (я с ним когда-то работал), но то, что он сделал, – это полная хуйня. Вот «Славу» Богомолов сделал – да. Замечательно сделал. Там есть какой-то смысл, там много всего. Это талантливо сделано. А Фокин херню сделал на отвратительном материале. Говорят, что его сын писал. Сына нельзя вообще подпускать к этому делу. Это просто безобразие.

Я прочел интервью, где вы говорите, что современному театру не хватает философии. Своей философии.

Конечно, не хватает.

Что это значит?

Ну такой, так сказать, глубинной философии не хватает. Потому что театры мечутся. Смотрите, вот эти замечательные традиционные театры: театр но, театр кабуки в Японии, традиционные театры Китая. Или, там, в Старой Европе комедия дель арте, да? Все они имеют философию и на этом держались веками. Ну хорошо, МХАТ при Станиславском тоже имел свою философию. Согласны вы или не согласны, но он имел философию, и какое-то время вокруг него возникал интерес. И даже после того, как МХАТ уже потерял свои качества, он оставался, там сейчас школа. Есть художники, которые создают школы. То же самое – гениальный художник Сезанн. Он практически создал искусство XX века. Он, будучи художником и стараясь понять, как устроен пластический мир, пришел к выводу, что самая гениальная форма – это шар. И стал делать форму шара. И живопись свою построил на этом. От этого и возник кубизм.

Но там же в основе куб, а не шар.

Какая разница? Форма геометрическая. Все обратили внимание на форму. До этого как бы да, знали, то-се, но не вычленяли из мира. А он вычленил, он пришел к выводу. Все эти его пейзажи, помните? Горы его, тонально и…

Он в основном одну гору рисовал.

Одна гора, две горы – неважно. Важно его отношение. Он пришел к выводу, что все есть шар, еще до открытия молекулярной системы. По-моему, ее открыли через десять лет после его философии, где он стал пропагандировать, что все есть шар. Только потом открыли, что молекулы тоже шарики. И атомы всякие тоже из шариков. Понимаете? Все состоит из шариков.

Подождите, в 20-е годы театр тоже обратил внимание на форму. В частности, как раз в России.

Но сдвинул это все Сезанн – я говорю про изобразиловку. Я говорю про школу, про воздействие художника на будущее. Он создает философию, а философия создает целое направление. Сейчас нет философии.

У театра?

И у театра. Какая философия у Фокина? Никакой.

Хорошо. Какая философия была у Товстоногова?

У Товстоногова была философия очень простая: что государство уничтожило храмы, уничтожило архитектуру или пространство, где человек мог отрешиться от бренного мира и помолиться, или забыться, или что-то такое. И он как бы предложил театр вместо церкви. Для него театр был храмом.

Как это проявлялось?

Ну как проявлялось? С задачей, чтобы человек выходил со спектакля с заложенными мыслями о – не знаю – честности, трагизме жизни, о том, что надо думать, что ты делаешь. Хотя бы задуматься, что происходит в мире. Или «Тихий Дон» он сделал, у меня там декорация связана с иконой. Вы же знаете, «Тихий Дон» – это разлом времени. И герой: то он за белых, то за красных, гибель с этой стороны, гибель с той. Ломаются все, трагедия вообще всей земли, трагедия войны друг с другом. Это, скорее, как религиозная притча. И я сделал декорацию тоже как притчу. И воспользовался южнорусской иконой, где нет неба. Где небо – это земля.

Как это?

Ну вот без неба, его нет. В южнорусских иконах нет неба – только земля. Земля и есть небо. Я взял какие-то идеи оттуда в связи с притчевостью этой истории. Была философия этой как бы храмовости постановок, и я старался сподвигнуть людей на какую-то честность. Он это не афишировал, потому что нельзя было такое писать.

Да, я знаю, если ты на сцену выходишь, то никакой обуви. Не только потому, что ты грязь заносишь, а потому, что ты входишь на какую-то особенную территорию. Это до сих пор есть – и не обязательно в Большом драматическом, а во всяком театре.

И со всеми здороваться. Если ты зашел в театр, все равно иди и здоровайся. Когда ты входишь в храм, ты… Нет, это интересно.

А у Товстоногова не пили в театре?

Нет, нет, он не любил этого. Выгонял.

А Ефремов как раз открыл буфет.

Ефремов был алкоголиком.

Но великим человеком.

Великим человеком, но алкоголиком, да.

Я думаю, что у Ефремова тоже было отношение к театру как к храму, мне так кажется.

Наверное, да. Конечно. Но как бы он проповедник, вот что.

Товстоногов?

Да. И Ефремов тоже. Если говорить о монастыре, то он игумен. Это все-таки позиция.

Kогда вы пишете о Товстоногове, вы говорите, что у него была очень четкая идея и он хотел, чтобы спектакль держался этой идеи.

Да.

A вы бы могли сделать декорации для каких-нибудь обэриутских пьес? Ну «Елизавета Бам», скажем?

Конечно, мог бы. Почему нет? Я могу повернуться куда угодно.

Но там же вообще непонятна основная… Это совсем другое отношение и другое пространство – не идейное, а какое-то разрушающееся. Это совсем другая задача.

Да. Но если нужно, то пожалуйста.

Но у вас же есть какие-то принципы, свое понимание театра? Вы же не будете заниматься какой-то ерундой. Если режиссер сам не понимает, чего он хочет.

Ну да, лучше, чтобы режиссер понимал, чего он хочет. Если он не понимает, чего он хочет, тогда он зря берется. Он может провалиться, и такое бывало много раз в моей практике, когда режиссер берется не понимая. Мы делаем, а потом это никак не складывается, и спектакль через пять раз сходит на нет. Это никому не выгодно, и режиссеру в первую очередь.

Но когда вы делаете свою сценографию, в какой мере вы даете режиссеру свое понимание или решение того, о чем пьеса, о чем спектакль? Ведь может получиться и так, что декорация мощнее того, что происходит на сцене. По-моему, очень активная декорация сразу тебя как зрителя вводит в определенное «вот так это нужно смотреть», «вот так себя нужно чувствовать». Тут уже режиссеру некуда деться, он должен подыгрывать этой декорации.

Ну и нормально, я делал всякие такие вещи. Например, с Гинкасом мы сделали спектакль, который запрещали пять раз. В конце концов год он шел, а потом его запретили окончательно – «Монолог о браке» по Радзинскому. Пьеса довольно средняя, но решение было интересное. Декорация была бумажная, целиком из бумаги сделана. И эту декорацию весь спектакль рвут. Это в 1972 году было. Каждый персонаж появляется через вот это полотнище бумаги по-своему: один рвет ногой, другой – головой, третий, тетенька, – пальчиком режет, высовывается. В финале остается разорванная декорация. В начале это такая коробка, напоминающая немножко похоронные дела, знаете. С бумажными кружевами. Я за эту декорацию получил свою первую международную награду. В Праге.

Там были какие-то надрезы, чтобы она рвалась надлежащим образом?

Местами было немножко, а где-то и без надрезов – смотря где. Там подрамники такие вставлялись. Это был гроб. Там был умерший учитель, которого они вызывали и с ним пили водку. И он занюхивал розой из бумаги – белой розой. Это вообще была постановка будь здоров, лучшая его постановка.

А почему запретили?

Необычно потому что. Как бы «что это такое?».

Ну хорошо. А расскажите идею – чем вы руководствовались, когда сделали эту постановку из бумаги? Была же, как вы говорите, философия в этом?

Ну конечно, да. Во-первых, непрочность взаимоотношений: молодые люди поженились и буквально через очень короткое время развелись – разорвали отношения как бы. Рождение каких-то идей, которые, так сказать, в действия и в жизни героев вносят интерес и неожиданность, прорывая какие-то понятия. Нужна была такая неожиданная история, чтобы зритель так бабахался. Потом свадьба: фата белая, белое платье, которое тоже рвется в результате. Все эти идеи очень хорошо подходили, бумага очень помогала это делать и давала манок еще артисту, интерес. Ее локтем можно было прорвать, высунуть голову – по-разному. Вдруг голова в этой бумаге прорывается… А потом, так сказать, девушка становится женщиной.

Рвется целка?

Да, тут очень много идей. Бумага для театра отлично подходит.

Но в декорациях всегда есть одна вещь, которая меня беспокоит, – это заданность. Ты заходишь и видишь декорацию. Ты должен это принять. Но в театре ведь интересно, что нечто рождается из ничего. Поэтому декорации бывают и такие, где нет ничего, пустая коробка. И это тоже решение. Есть бедный театр, скажем, Гротовского, где декорация совсем не нужна. Вот берем этот стул, если надо, и начинаем с ним играть. А у вас уже есть готовое решение, которое…

С подвохом. А может быть, перевернется все. И такое я делал. Когда сначала видишь одно, а потом – черт его, пшш! – совсем другое. И так можно сделать. Вы – режиссер, и мы с вами должны договориться, как мы построим зрителя, как мы его заставим смотреть, что мы в него должны вложить. В этом весь смысл работы нашей с вами. И постараться это сделать так, чтобы это было, с одной стороны, органично, а с другой стороны, неожиданно. Театр – это все-таки какая-то неожиданность тоже. Если надо.

А в какой мере актер должен взаимодействовать с вашей декорацией: делать что-нибудь, относиться к декорации как-то конкретно?

Как – в какой мере?

Если бы вы поставили балку на сцене, он должен был бы перешагивать через нее? Или сесть на нее, если захочет? То есть он должен как-то иметь в виду, что она там есть? Обычно ведь если натуралистическая декорация – комната, кресло или кровать, – то там все понятно, там актеру ничего не грозит. А если есть что-то непонятное, он все время с этим сталкивается и как-то должен это обыгрывать.

По-разному. Я просто вам показываю, что есть разные вещи – это такие… Вот это Достоевский, видите? Павильон, абсолютно такой натуральный, петербургский. Но с фокусом: это пространство, интерьер, превращается в экстерьер – идет дождь, снег, появляется персонаж в зеркале. Мистика такая. Ну всякие фиговины.

Ну это уже трюкачество.

Ну как трюкачество? Это хорошо ложится на спектакль.

В том смысле, что это именно инженерная изобразительность.

Идеи изобразительные, да. Но это нужно спектаклю, это помогает. Например, нам надо показать смерть героини: она выбрасывается из окна, кончает жизнь самоубийством. И потом ее приносит хозяин-процентщик, и она лежит, уже мертвая, в комнате. Так вот, как она бросается в окно? Если она в театре буквально это все будет делать, это будет глупо, смешно.

Да. На матрац.

Вот. А у нас здесь стоит длинный стол, она встает на стол, произносит монолог и идет к зеркалу. И вдруг в зеркале – ее отражение в виде Божьей Матери, большое. Синее с красным. И когда она это видит, зеркало падает, и раздается звук разбитого зеркала…

На нее падает?

На нее падает. Бьется зеркало, свет гаснет, и она падает на стол. А над ней – разбитое зеркало. Разбитое зеркало по верованиям русских – это смерть. Это я предложил режиссеру.

А кто был режиссером?

Додин. И получилось очень хорошо. Все пугаются сначала: «Кошмар!» И появление буквально на несколько секунд этой Божьей Матери – это уже остается в глазах. Это не просто картинка, а она – раз, и исчезла, зеркало разбитое. Такой фокус.

А ведь в декорациях, наверное, очень редко репетируют. Это в конце уже, когда спектакль близко, первый раз выходит декорация.

Ой, Товстоногов любил, чтобы декорация была за месяц.

Я читал, что Боб Уилсон вообще требовал, когда делал «Сказки Пушкина» в Театре Наций, чтобы декорация была с самого начала. То есть он репетировал уже готовый, насколько мне известно, спектакль. У нас никогда такого нет: ты декорации хорошо если за неделю до премьеры получаешь. И актерам это помогает, они находят… Ну или не помогает, но тогда уже совсем плохо. А вообще они часто находят что-то и вдруг чувствуют себя в роли. И я подумал, насколько ваша декорация актерам помогает решать те вопросы, которые они за время репетиций не смогли решить? Вы сталкивались с такой ситуацией?

Конечно, сталкивался. Интересно, ведь человек так устроен, что 82% информации он получает через глаза. Поэтому я должен сделать такую декорацию, которая бы несла информацию. Не буквальную, литературную, а, не знаю, как бы…

Затылочную?

Да. Для спины. И если это удается, то все замечательно. Это действует, это колоссально помогает артисту. Если мне это удается, я очень сильно помогаю артистам, и артисты это чувствуют спиной. Говорят: «В вашей декорации нам интересно и приятно – действительно, я чувствую, что я в той среде, которую изображаю». Артист должен почувствовать среду, которую я сделал. Если артист говорит об этом, значит, это колоссальный комплимент для меня.

Чему вы учите своих студентов? Вы же не учите, как вагоны вскрывать или как правильно падать?

Нет. Я их учу системе на основе школы русского супрематизма. Россия же богата как раз этим формализмом начала века. Была школа ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН в Москве, где преподавал Кандинский – до 1924 года, если не ошибаюсь. Там преподавали крупные ребята – Фаворский, Клюн. И вот на их основе я стал заниматься этим вопросом и потом выстроил свою систему. У меня даже книжка есть, учебник «Категории композиции. Категории цвета». Я это знаю, я этим владею и могу очень сильно помочь актерам в какой-то степени. Но я не хочу заниматься режиссурой.

То есть вы режиссеру не подсказываете, что он должен понимать в пьесе? И что не понял?

Ну как, подсказывай не подсказывай, он мне дает свои идеи, я ему – свои. Так или иначе, это игра в поддавки.

Я, например, разговаривал с человеком из труппы Някрошюса, и он рассказывал, что они очень поздно начинают заниматься декорациями и вообще сценографическим решением. Для них сначала главное – понять, как они чисто актерски сыграют. И только в какой-то определенный момент начинают привносить пространственные атрибуты, которые помогают актерам реализовать идеи. А вы, насколько я понимаю, с режиссером с самого начала решаете сценографический рисунок, и режиссер, рассчитывая на это, уже дальше работает с актерами.

Да, так лучше для него и для всех. И так дешевле: не надо переделывать ничего, и процесс идет нормально.

Все правильно. Единственное, возможна и ошибка, когда сценографическое решение мешает развиваться тому, что могло бы развиться, если бы не такая сценография.

Ошибки могут быть в любом случае и везде: либо так, либо так. Здесь все зависит от режиссера, он все-таки ставит спектакль, он работает с артистами. Мне повезло, я с хорошими режиссерами работал, которые оставили след в театре. Но сейчас меняется время и, как ни странно, все становится сложнее. Сейчас режиссерская школа не прояснена. Я вот понимал учеников Товстоногова, они были выстроены. Для Товстоногова очень важен был анализ действия. А сейчас у меня такое ощущение, что многие не понимают, что это такое. В общем, какой-то, я бы сказал, упадок, и поэтому они в большинстве безграмотные.

Относительно чего?

Вообще по культуре. Товстоногов прекрасно говорил по-французски и по-немецки. И еще грузинский и русский. Его папаша был главным инженером Закавказской железной дороги. То есть он из семьи такой… Он был по происхождению из казаков – таких, дворянских. И своим детям дал образование хорошее. А сейчас такого уровня образования нет почти ни у кого.

А чем отличается хороший режиссер от плохого?

Хороший режиссер, если начинает работать, знает, что он будет делать. А плохой – нет. Иногда он берет пьесу и не знает, что делать. Ему почему-то понравилось или кто-то посоветовал. А этот всегда знал. И Шифферс, кстати, знал. Шифферс был бы замечательным режиссером. Я ему два спектакля сделал. В то время создавался театр, который мог бы быть не хуже, чем Таганка. Это было одновременно с Таганкой. Шифферс, собственно, создавал этот театр. Ну и спектакль запретили. На него кто-то настучал, написал телегу в обком. У нас был зверский обком, идиот был начальник, у которого кликуха была ГВ, Григорий Васильевич его звали. Романов.

Да, это известная личность.

Вот он был в ту пору.

У вас здесь сплошные Романовы в этом городе.

Да, не повезло городу. У Шифферса был бы замечательный театр. Другой, чем Таганка, – с какой-то мистикой, может быть, но очень профессиональный. Он замечательно работал с артистами – талант просто. Он выстраивал артиста по-настоящему, от начала и до конца. В том спектакле все играли замечательно, хотя он взял вроде поначалу совершенно невзрачных людей. А они у него сделали спектакль «Театр во дворе», театр драмы и комедии. Это бывшие конюшни графа Шереметева. Так вот, этот двор перед конюшнями графа Шереметева был забит народом. На спектакли было не попасть. Но их было всего четыре штуки. Пятый уже не пошел, его закрыли. И это было очень интересно, актерски интересно. Причем это был 1965 год. Будь здоров – у меня там солнце поднималось, из консервных банок было сделано.

Как это?

Ну жесть была нужна, а ее было не купить. Пришлось придумать. Мы купили селедку в больших консервных банках. Селедка потом пошла на банкет, а консервные банки – на солнце. (Смеется.) А что делать? Там вот поднимался такой диск из консервных банок. Они были разрезаны. Первая декорация, пожалуй, в Питере такого рода.

Но вы в разных стилях работали.

В совершенно разных, да. Я работал так, как надо спектаклю.

А что у вас был за спектакль по Маяковскому?

Это Марк Розовский ставил. «Высокий» назывался. Этот спектакль тоже запретили, чтобы вы знали.

Что-то много вас запрещали здесь.

Был такой журнал в Москве, как же он назывался-то? Не то «Метаморфоза», не то…

«Метрополь».

Да! Где участвовал этот…

Битов, по-моему. Или Аксенов.

Аксенов! Там еще многие были. Его запретили, этот журнал. Розовский там тоже участвовал. И главный режиссер Театра Маяковского испугался. Ему сказали: «Вы лучше не ставьте этого Розовского, закройте его». Он и закрыл на хер. Он мог бы сражаться, как-то отстоять Розовского – ни хера.

Скажите, ваша история о том, как вас увозили из Ленинграда ребенком и в самолете убили стрелка, – это тоже было?

Было. Это было на моих глазах.

То есть это первая смерть, с которой вы столкнулись? Сколько вам было – четыре, пять?

Ну да. 1941 год. Четыре с половиной.

Если читать то, о чем вы пишете, кажется, что это должно отчеканить какой-то определенный взгляд на мир.

Да, конечно.

Тогда как бы вы охарактеризовали этот свой взгляд на мир?

Ну это мой мир. Как его охарактеризовать? Мне Господь подарил его – или кто? Не знаю, история государства российского подарила. Я попал в такое время, в такие ситуации. Это не от меня зависело. Я не жалуюсь. И вообще, жаловаться, может быть, не в моем характере. И даже не в характере моего рода, потому что этим ребятам тоже досталось. Деда вот, например, расстреляли в 1934 году. За Промпартию. Специалист был. Кроме того, что был инженер, он еще занимался славянской символикой. Так сказать, языческой историей славян. Была у него тетрадка одна. К сожалению, у меня ее один милиционер, сволочь… Легавые забрали, короче говоря. Я о том, чем он занимался, рассказывал академику Панченко. Он сказал: «Как здорово! Ваш дед был просто ученым». Панченко ко мне пришел в мастерскую, увидел маски, сделанные на основе древнеславянских материалов, посмотрел и говорит: «А я думал, что только я это знаю». А я благодаря деду. Он эту тему всю – русские календы, календарные праздники – прекрасно знал. Так вот, происхождение мата связано с этой языческой религией. Никакого отношения к этим домыслам, что это татарские… Это рудименты, остатки древних языческих молитв о плодородии. Почему с ними ничего не сделаешь? Христианство не так давно, всего тысячелетие, было, а язычество – много тысяч лет. Он сидит под кожей, этот мат. Никто не понимает, что это такое. Например, был бог Род. Слово «род» оттуда, «родина». Главные слова – «урожай», «родные».

И «урод».

Урод. Это тот же корень. «Радуга», «родня», «родник» – масса слов. Основа русского языка вся в язычестве, в языческом пантеоне. Был такой бог Лад. Это бог хорошей работы.

Ладной.

Да, «ладушки», «ладья». Ладью нельзя плохо сделать – утонешь. Был бог Сварог, это бог богов, как Зевс. Отсюда слово «творчество». Сварог, который мог из жидкости сделать твердь. «Творог». Поэтому ритуальная пища Сварога – творог.

А «сварить»?

Это тоже от Сварога. Видите, масса русских слов связана с язычеством. А Род – это фаллический бог, на его капище стоял деревянный или каменный фаллос. И сейчас я вам интересную вещь расскажу. Шапка Мономаха, да? Почему русские мужики в XVII веке не снимали шапок? Потому что снять шапку – значит лишиться мужского… образа, естества. Шапка – это залупа. Бог Род – мужское начало в природе. У него были женицы, которые все время должны были быть беременными. И мать-земля Мокошь, которая тоже должна быть все время беременной. Если она не будет беременна, значит, не будет урожая. Все просто, религия – штука простая. Беременность – это основа жизни: беременность земли, беременность женщины. Земля и женщина вязались абсолютно друг с другом. И когда пришло христианство, эти капища стали сносить. Естественно, самый популярный бог у народа был Род, потому что он бог-кормилец. Род – урожай, бог продолжения рода, жизни. Поэтому с ним дольше всего боролись. Вплоть до XVII века в лесах были спрятаны капища, где стояли маленькие фаллосы – истуканами их называли. И к ним бегали женщины и молились и требы приносили – жертвы, да? Чтобы принес семье работника. Еще были праздники – летние календы. У нас здесь, на Севере, этот праздник знаете как назывался? Совокупление воды и солнца. Три дня этого праздника все мужья и жены становились свободными: три дня вы могли изменять с кем угодно, и ваша жена тоже. Потому что многие семьи не имели детей, а дети нужны были – иначе умрешь, работники нужны. Если женщина в эти летние календы забеременела, значит, ребенок, который рождался, был ребенком бога Рода. Значит, он даже ближе вам, дороже, что ли, потому что бог его принес. Вы заимели помощника, который вас будет потом кормить. Так вот, женщины, которые после христианизации соблюдали этот обычай праздников совокупления, стали называться блядьми. Соблюдающими от слова «соблюдать», «блюсти». Понимаете? Никакого мата, совсем никакого. И практически до середины XIX века слово «блядь» не считалось матом. Народ знал, откуда это идет. Потом постепенно стали забывать, и это стало руганью. Теперь главное слово, «хуй». Оно имеет отношение непосредственно к Роду – и там, и там три буквы. Значит, церковь до XVII века боролась с богом Родом. Старое русское слово «хулить» знаете, да? Ругать. Хулили, хулили бога Рода, ругали. Запрещали говорить, даже вспоминать. И есть такое понятие в языке – инверсия, когда одно понятие накладывается на другое, если оно часто вращается в языке. Вот такая штука и произошла. Это хуление наложилось на предмет бога Рода, и он стал хуем, то есть обруганным. Понимаете? Все просто, очень просто. Это появляется не раньше XV века. Его уже несколько веков хулят, и он становится хуем. Вот это дед мой, Феликс Донатович, изучал. Самое интересное и фантастическое – это то, что медицина была связана с этими хуями и блядьми. Капища – это молельные места, где стояли все боги, и каждый идол имел пьедестал из дерна. Каждому богу посвящалось определенное количество растений, которые помогали от той или иной болезни. Допустим, богине Мокошь – богине земли, женскому началу – посвящались травы и цветы, которые помогали от женских болезней. Из этих вот цветов составлялся пьедестал – такой ступенчатый ковер, на который ставили идола. Роду было посвящено то, что помогало от всяких простат, от всяких хуйней и чтобы член стоял. Сварог заведовал сердцем: все сердечные травы, которые успокаивали, принадлежали Сварогу. И так далее. Световиду – глаза. И если у вас что-то заболело, вы шли на капище, приносили требу – например, творог – и брали то растение, которое вам помогало. Вся медицина была связана с религией, с язычеством – это же здорово! Мало кто об этом знает, почти никто. И врачи этого не знают. А так было. И было замечательно.