Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

Софи Лорен уже восемьдесят. Как она выглядит? Потрясающе. Я говорю не о подретушированных фотографиях в журналах и календарях. Я говорю о случайных снимках на страницах светской хроники. Понятно, что она необычная женщина. Ей доступно куда больше, чем просто женщине – в том числе и там, где много солнца и мягкий климат. Возможно, на ее внешность работает целый институт. Но не это важно – важно, что ей все еще хочется всех поражать. Она продолжает сниматься. Она не устала от жизни.

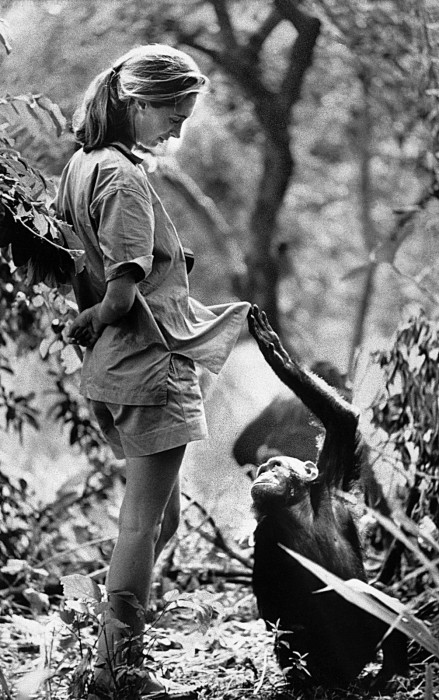

Кому еще в прошлом году исполнилось восемьдесят? Джейн Гудолл. Англичанке, всю жизнь изучавшей шимпанзе, самому знаменитому приматологу мира. Ее фамилия на английском (Goodall) означает «все хорошо» или «хороша во всем». Не случайно от этой фамилии она не отказалась ни в первом, ни во втором браке. В связи с юбилеем интервью с ней шли по всем каналам. Похоже, она никогда в них не отказывает. В общении с прессой Джейн Гудолл старается соблюдать баланс между своим эпическим прошлым и бурным настоящим. Она производит впечатление человека, которому есть что рассказать. Хотя и так сказано и написано немало – 300 дней в году она посвящает разного рода конференциям и конгрессам, под ее именем вышло около двадцати книг, но люди по-прежнему чего-то недопонимают и продолжают задавать вопросы.

Джейн Гудолл родилась в Лондоне в благополучной буржуазной семье. Отец-бизнесмен увлеченно коллекционировал машины, мать всю жизнь мечтала стать писательницей. Джейн с детства «любила животных», но ни профессии мечты, ни четких планов на будущее не имела. Она бросила школу, подалась в официантки, поднакопила денег и поехала в Африку за приключениями. Друзья, знавшие о ее любви к животным, посоветовали обратиться к знаменитому палеоантропологу Луису Лики, проводившему раскопки в ущелье Олдувай для музея природы в Найроби. Он устроил Джейн секретаршей и стал брать с собой в экспедиции.

Когда испытательный срок подошел к концу, Лики заговорил с ней об обезьянах – обычных шимпанзе (Pan troglodytes), обитающих в центре Африки, у озера Танганьика, в непролазных, доступных только со стороны озера джунглях. В ту пору еще никто не изучал шимпанзе в естественной среде. Если найдется смелый и терпеливый человек, готовый следить за ними с биноклем и блокнотом, от обезьян, пожалуй, можно было бы узнать кое-что и о людях каменного века, считал Лики. Это очень важный момент: палеоантрополога интересовали не обезьяны сами по себе – его интересовало их родство с человеком.

В крови 26-летней Джейн кипела энергия, и это предложение – изучать диких обезьян, обитая среди них, – было принято без проволочек. Поначалу имелись трудности с финансированием, поскольку у Джейн не было даже школьного аттестата, не говоря уже о дипломе зоолога или этолога. В конце концов деньги на первые шесть месяцев Лики нашел в американском фонде, интересовавшемся эволюцией человека.

Так в 1960 году было положено начало так называемой танзанийской программе изучения шимпанзе. Она развивается и по сей день и считается самым длительным проектом наблюдений, посвященным одному виду. Все началось в месте под названием «охотничий заказник Гомбе-Стрим» в стране, которая в ту пору была еще не государством, а подчиненной британской короне «территорией Танганьики». На другом берегу озера, где находилось Бельгийское Конго (позже ставшее Заиром, а еще позже – Демократической Республикой Конго), как раз вспыхнуло кровавое восстание против белых. Поэтому британские колониальные власти не хотели выдавать белой девушке разрешение на въезд, требуя, чтобы она явилась со спутником. Джейн приехала с мамой и специально нанятым охранником Домиником, который, впрочем, быстро ушел в запой. В первые годы они работали в более чем примитивных условиях. Они даже не подозревали, что в тропических лесах можно заболеть малярией, и уже через пару месяцев лежали в палатке с ознобом и лихорадкой. Но этот и подобные инциденты Джейн в своих заметках упоминает лишь мимоходом.

Она не боялась ни леопардов, ни кобр, ни крокодилов, ни ядовитых пауков, ни мух цеце. Все эти существа занимают достойное и почетное место в ее рассказах. Джунгли представлялись Джейн магически прекрасными, природа – благосклонной к зверям и людям. Жизнь среди обезьян показалась ей воплощением детской мечты – это ощущение она сохранила на всю жизнь. Ее любимыми книгами были истории о Тарзане. Дитя джунглей, воспитанное стаей обезьян, оказалось куда благороднее так называемых цивилизованных людей. Читая эти рассказы, Джейн всегда думала, что была бы Тарзану лучшей женой, чем его подруга, описанная в книгах. Кстати, тоже Джейн.

Дни напролет она блуждала по дебрям, поначалу лишь на миг и очень издали замечая шимпанзе. Позднее она оборудовала наблюдательный пункт на открытом холме, откуда просматривалась вся долина. Часто она просиживала здесь сутки напролет – с кофейником, жестяным чемоданчиком с едой, свитером и одеялом. На то, чтобы просто найти стаю, потребовались недели, до первой хоть сколь-нибудь ценной записи прошли месяцы, а следить за своей жизнью во всех ее проявлениях осторожные и недоверчивые обезьяны позволили лишь годы спустя (как минимум два, но на самом деле четыре). Одним из первых наблюдений Гудолл стала трапеза шестнадцати шимпанзе на дереве. Поедание ягод длилось несколько часов в гробовой тишине. Насытившись, животные так же беззвучно друг за другом спустились с дерева и удалились. Гудолл отметила это как одну из черт, отличающих их от нас: не имея причин вести себя шумно, они ведут себя тихо.

В поведении Джейн явно было нечто такое, что позволяло шимпанзе воспринимать ее как нейтральную часть пейзажа. Возможно – наивность в лучшем смысле этого слова, смирение, способность всему удивляться. В какой-то момент стая шимпанзе Касакела (название позаимствовано у населенного пункта) приняла ее как низшего члена своей иерархии. Без претензий на свою долю пищи и хорошее место для сна. Доверие обезьян к Гудолл поразило местных жителей. По их представлениям, шимпанзе были опасны. Было известно, что они воруют маленьких детей. Еще рассказывали историю про местного жителя, который решил поесть фруктов, не заметив, что на дереве уже кормился самец шимпанзе. Кончилось тем, что человек вернулся домой с одним глазом. Но была и другая история, вполне подходящая в качестве генеральной линии для эпопеи Джейн: до прихода белых просветителей жители Танганьики считали, что обезьяны произошли от людей, а не наоборот. Шимпанзе там до сих пор называют «лесным народом».

В наши дни это уже укоренилось в массовых представлениях о человекообразных обезьянах, но в ту пору еще никто не знал, например, что при встрече самка шимпанзе протягивает самцу руку для поцелуя. И вообще шимпанзе по жестам и мимике очень похожи на людей. Они обнимаются, хлопают друг друга по плечу, щекочут детенышей под подбородком, в гневе грозят кулаком, в драке таскают друг друга за волосы. Гудолл описала, как шимпанзе вьют себе гнезда для ночлега, для мягкости выстилая их листьями. Взрослые животные никогда не спят вместе, а малыши до пяти лет ночуют с матерью. Только больные обезьяны справляют нужду в гнездах, здоровые – непременно через край. Обезьяны не умеют плавать и плачут без слез. В стае действует очень сложная иерархия, в рамках которой все пятьдесят особей распознают друг друга и знают, кто с кем в каких отношениях состоит, включая все прошлые конфликты. Самки злопамятнее самцов. И так далее.

Гудолл, чьи наблюдения по-прежнему финансировал американский фонд, сумела подметить факт, резко изменивший прежние представления не только об обезьянах, но и о человеке. Оказалось, что шимпанзе вовсе не травоядные. Они всеядны, как люди, любят мясо и охотятся на мелкую живность. Охотятся они сообща, а добычу делят. И пользуются орудиями труда. Чтобы выковырять термитов из термитника, обезьяны отламывают ветку нужного размера и очищают ее от листьев. В ту пору отличительным признаком в антропологическом определении человека было именно использование орудий труда, поэтому Лики, комментируя открытия Гудолл, сказал, что теперь надо либо менять определение человека, либо причислять шимпанзе к людям. Символическое сближение с человеком усиливало и то, что умение пользоваться орудиями труда шимпанзе передают из поколения в поколение – самки учат этому своих малышей.

Чтобы изложить все эти наблюдения в систематизированной форме, Лики добился того, что в наши дни кажется невероятным. В 1962 году Джейн Гудолл, никогда не переступавшая порога студенческой аудитории, была принята в докторантуру Кембриджского университета. Но академические круги кое в чем оказались похлеще диких обезьян в африканских джунглях. Ее упрекали в ненаучном, а стало быть, ненадежном подходе к предмету исследований. Во-первых, потому что она обозначала членов стаи не буквами или цифрами, а человеческими именами. Двух самых крупных самцов (претендентов на альфа-позицию) она именовала Давидом Седобородым и Голиафом, третьего – Лики, остальные получили имена родственников Джейн и героев детских книжек. Свою любимую самку, лидера прекрасной половины стаи исследовательница назвала Фло.

Подход Гудолл критиковали и за то, что она сознательно (или потому, что иначе не умела) «эмпатизировала» животных. На что Джейн ответила, что эмпатия – это всего лишь попытка понять поведение животных с их точки зрения. Обычно считается, что ученый, сочувствующий объекту исследований, будет иррациональным в своих выводах, но что мешает, резонно спрашивала она, быть эмоциональным и все же добросовестно собирать и анализировать данные. В книге Гудолл «В тени человека» обнаруживаем такое глубокомысленное замечание: «Мы многое узнали о поведении шимпанзе, объективно фиксируя факты, но в то же время стали сознавать их как индивидов. Интуитивно мы “знали” про них нечто, что тогда еще не могли выразить в научных терминах. Мы тогда всего лишь начинали “туманно, словно через стекло” видеть, что представляют собой шимпанзе на самом деле». В этом высказывании несколько мыслей – далее не развернутых, но очень говорящих. Особенно выразительна аллюзия на «Послание к коринфянам» – и прежде всего потому, что в оригинале то, что здесь переведено как «стекло» (a glass), скорее всего, означает «зеркало» (to esoptron).

За многие годы о Джейн Гудолл сказано и написано немало. Ее называли «женщиной, начавшей революцию в науке» или женщиной, «изменившей господствующую парадигму». Возможно, это преувеличение, и ее новаторство следует понимать шире. Вскоре после Второй мировой войны громче зазвучали голоса, критиковавшие тезис гуманитарных наук о том, что при изучении человека человеком не только можно, но и необходимо отделять факты от оценочных суждений. В этом смысле новаторство Гудолл состоит, вероятно, в том, что сомнения в плодотворности стандарта объективности и нейтральности она перенесла из гуманитарных наук в этологию. Гудолл не скрывала, что некоторые шимпанзе ей «нравятся» больше других. Эта приязнь, разумеется, означает, что жизненный путь конкретного животного рассматривается сквозь призму определенных человеческих ценностей. Но Гудолл не верила (и я думаю, сегодня только сильнее утвердилась в этом своем неверии), что различия между людьми и шимпанзе настолько фундаментальны, чтобы люди, исследуя их, не могли обращаться к имеющимся уже знаниям о самих себе. И наоборот.

Исследования Гудолл, сегодня охватывающие уже несколько поколений шимпанзе, показали, например, насколько важно, какая у тебя мать. Обезьяны в массе своей хорошие матери – заботливые, ответственные и едва ли не бесконечно терпеливые, хотя исключения тоже бывают. Существует прямая связь между навыками матери (только матери, ибо самцы шимпанзе не участвуют в воспитании молодняка) и позднейшим местом малыша в иерархии стаи. Одна из самых грустных историй Гудолл посвящена сиротам. Их часто усыновляют братья или сестры, но они по большей части не выживают и «ничего не достигают в жизни», если можно так выразиться, даже если в момент смерти матери они уже могли себя прокормить. Без материнской опеки, не прекращающейся вплоть до подростковых лет, они лишены чувства защищенности. Они не понимают, как уживаться с другими. Шимпанзе не умеют жить в одиночестве, да никогда и не бывают одни, за исключением цирков и зоопарков. Шимпанзе всегда живут вместе с себе подобными.

Открытия Джейн позволили эксцентричному Лики, как раз в это же время раскопавшему в Олдувае останки Homo habilis, который считается первым изготовителем каменных орудий, привлечь к дальнейшим исследованиям финансирование National Geographic. Популярный журнал почти мгновенно превратил Гудолл в мировую знаменитость. От нее наверняка требовали регулярных статей, причем в изложении для широкой публики. Книги Джейн приятно читать, поскольку она, в отличие от знаменитого зоолога, социобиолога и художника-сюрреалиста Десмонда Морриса, издавшего в 1967 году исследование зоолога о человеке «Голая обезьяна», проводит параллели между миром животных и людей с большой осторожностью. Например, у шимпанзе, говорит она, есть свой «этикет поведения», но вот представление о справедливости – вряд ли. Джейн подметила, что даже не у самого сильного самца в стае остальные все же не отнимают охотничью добычу силой, а, скорее, просят поделиться. Она объясняет это не столько тем, что другие самцы признают за охотником право на добычу, сколько тем, что они смутно сознают: попытка отнять добычу встретит очень злобное сопротивление. И с осторожностью добавляет, что такой взвешенный подход может лежать в основе человеческого представления о справедливых, то есть этичных действиях.

Бывали и ошибки. Академический мир попрекает за них Гудолл, но не надо забывать, что Джейн первой признала свою неправоту. Ошибочным – по меньшей мере частично – было решение подкармливать обезьян бананами в непосредственной близости от лагеря. Шимпанзе перестали бояться людей. Выяснилось, что им очень нравится лизать куски ткани, особенно просоленную потом одежду. Гудолл со спутниками сумела взять поведение животных под частичный контроль и предотвратить полный разгром лагеря, хотя случалось, что обезьяны крали белье, рвали матрасы и крушили палатки. Но позднее, когда обезьяны совершили набег на рыбацкую деревню у озера, Гудолл испугалась, что схватка между рыбаками и «лесным народом» чревата гибелью людей, и перенесла кормушку поглубже в лес.

С другой стороны, не будь кормушки, многое осталось бы непознанным. Джейн укладывала бананы в ящики, и запоры с каждым годом приходилось усложнять, поскольку некоторые обезьяны научились даже откручивать винты. Но другие – и это важно отметить – никогда ничего нового не усваивали и, если ящик не открывался сразу, оставались без бананов. У некоторых шимпанзе, пишет она, крайне выражена тяга к власти, полностью отсутствующая у других. Например, в 1963 году альфа-самцом был Голиаф, в то время как Майк, физически более слабый, далеко от него отставал. Майку угрожали, на него нападали почти все самцы в стае. В одной из драк он даже лишился растительности на голове. После чего обнаружил, что ради ритуальной демонстрации собственной силы может использовать украденные из лагеря пустые канистры от керосина. Если колотить их одну о другую или просто швырять перед собой, остальные самцы пугаются шума и убегают. Это искусство Майк довел до такого совершенства, что победа за верховенство в стае стала неотвратимой. Когда Джейн отняла у него канистры, он схватил треногу от фотоаппарата и пытался даже уволочь посудный шкаф с громыхающими столовыми принадлежностями. Голиаф не уступил свое место без борьбы, и потеря власти его окончательно подкосила. Был момент, когда исследователям казалось, что он тронулся умом, и они прятались от него в специально выкованной клетке. Именно так: пока шимпанзе бесчинствовал в лагере, Джейн с помощниками отсиживалась в металлической клетке.

Второй из допущенных ею ошибок была попытка подобраться как можно ближе к шимпанзе, прикоснуться к ним. На отснятых в 60-е годы фотографиях из архива National Geographic видно, как люди играют с детенышами обезьян. В ту пору было еще не известно, что шимпанзе могут заразиться от человека любой болезнью, кроме холеры. В 1966 году – возможно, не по прямой вине исследовательского центра Гомбе, но в любом случае из-за чрезмерного сближения обезьян с людьми – 15 шимпанзе из стаи заболели, 6 из них умерли. Джейн пишет, что каждый раз, когда знакомые шимпанзе приходили за бананами, нельзя было гарантировать, что в следующий раз они не придут изувеченными или что вообще придут. Тяжело парализованных обезьян исследователи из Гомбе были вынуждены застрелить, чтобы те не погибли от голода. Это вмешательство в естественный ход вещей было абсолютно несовместимо с позицией беспристрастных наблюдателей. У старого Макгрегора полностью отнялись ноги, но он еще десять дней обходился одними руками, умудряясь карабкаться по деревьям. Потом он вывихнул руку, и ему пришел конец.

В книге «В тени человека» эпидемию полиомиелита Джейн описывает как тяжелейшую пору в своей исследовательской карьере, но она не знала, что самое тяжкое еще впереди. Меня в ее подходе к миру обезьян больше всего поражает, с каким легкомыслием, сочувствуя пятидесяти диким животным как своим товарищам или братьям, она обрекала на страдания саму себя. И она пережила их, скорбя по некоторым шимпанзе так, как не скорбела больше ни по кому. В ее ранних заметках это чувство братства можно понять: у шимпанзе и в самом деле было немало симпатичных черт – взять хотя бы терпеливое отношение взрослых к малышам. Там же, в джунглях, Джейн выносила собственного ребенка от первого мужа, фотографа National Geographic Хуго ван Лавика, взяв в качестве примера для подражания лучших матерей-шимпанзе. Но цена, уплаченная ею за эмоциональную вовлеченность и нежелание быть просто наблюдателем, оказалась очень высокой.

Первые десять лет Гудолл считала, что шимпанзе «такие же, как мы, только лучше». Позже выяснилось, что они такие же, как мы, и в плане необъяснимой агрессии. Джейн пишет, как ей постепенно открывалась «темная сторона» природы шимпанзе. Когда в 1971 году несколько самцов под руководством Хамфри отобрали у самки из другой стаи детеныша и съели его, она сочла, что Хамфри просто «психопат» – особь с отклонением от нормы. Между прочим, тот же самый Хамфри так переживал по поводу смерти своего «друга» Макгрегора, что в течение шести месяцев время от времени приходил на то место, где Макгрегора в последний раз видели живым, и скорбно сидел там часами. Но через четыре года самка с говорящим именем Страсть (Passion) отняла младенца у своей товарки по стае Гилки и на пару со своей дочерью Помой съела его. Когда у Гилки через пару лет снова родился малыш, они съели и его. Сожрали бы и следующего, если бы Джейн не вмешалась, наплевав на все стандарты научной беспристрастности.

В это время она заметила, что две главные стаи шимпанзе Гомбе – северная (Касакела) и южная (Кахама) – стали проявлять по отношению друг к другу открытую враждебность. Северную группу возглавлял «психопат» Хамфри с восемью самцами, южную – Хью и Чарли с шестеркой самцов. До 1970 года все шло относительно мирно, но в 1973 году стаи вдруг разорвали все связи и жестко размежевали территорию. Границы регулярно патрулировались, и отношения стай все больше напоминали открытую войну. Шимпанзе, слишком близко подходивших к символической границе, самцы враждебной стаи сгоняли с деревьев, ловили и забивали до смерти. Детенышей похищали и съедали, самок насиловали или убивали. Эти картины еще долго преследовали Джейн в кошмарах, словно травмированного войной ветерана. Война шимпанзе длилась четыре года (1974–1978) и окончилась полным истреблением стаи Кахама. Причина этой войны до конца не понятна до сих пор – во всяком случае, явной нехватки жизненного пространства или пищи не было ни с той, ни с другой стороны.

Когда исследовательский центр Гомбе описал и опубликовал эти новые открытия, в них никто не поверил. И в каком-то смысле не верят и сейчас. Знаменательно, что еще в конце 1980-х международный форум из двадцати ученых под эгидой ЮНЕСКО опубликовал формальную декларацию, утверждавшую, что «война свойственна исключительно человеческим сообществам и не встречается в животном мире», закрепив таким образом за войной статус «культурного феномена». Джейн Гудолл упрекали в том, что именно она, подкармливая обезьян, невольно спровоцировала войну. И только в этом году в выпуске журнала Nature от 18 сентября эти претензии были полностью опровергнуты. Многолетние исследования восемнадцати разных стай обычных шимпанзе и четырех сообществ их карликовых собратьев бонобо показали, что обычные шимпанзе действительно убивают и воюют, причем склонность к смертоубийству как раз сильнее на территориях, не подверженных воздействию человека. Бонобо, напротив, не воюют и не убивают, самоотверженно совокупляясь друг с другом дни напролет. Похоже, человек произошел все-таки не от бонобо, а от обычных шимпанзе.

Примерно через двадцать лет Гудолл вышла из леса. Причина была не в усталости или желании заняться чем-то другим, а в исчезновении самого леса. В 1960 году, когда она приехала на территорию нынешней Танзании, там обитало около десяти тысяч шимпанзе, а через пятнадцать лет из-за вырубки лесов их осталось всего две с половиной тысячи. В остальной Африке дела обстояли еще хуже.

Можно было ожидать, что человек с таким багажом переживаний и скорби предпочтет провести старость где-нибудь в спокойной английской глубинке. Но она не желала останавливаться. Может быть, мое допущение и неуместно, но я усматриваю в жизни Джейн Гудолл постепенное осознание проблемы зла и страданий. Осознание самой проблемы и ее масштабов. И речь не только о злой воле и страданиях шимпанзе – Гудолл начала применять к людям понятия, которыми пользовалась, показывая индивидуальность шимпанзе, описывая их «разум» и даже частично признавая за ними свободу воли. Оказалось, что для спасения шимпанзе от исчезновения надо в первую очередь спасти человека. Как запретить танзанийцам охоту на обезьян, если им самим нечего есть? Как запретить им рубить лес, если другого источника пропитания у них нет?

В 1977 году Джейн Гудолл учредила институт своего имени, поставив во главу угла не изучение шимпанзе, а сохранение их естественной среды обитания. Институт, подобно спруту, распростер свои мускулистые щупальца во все стороны. Она воспитала своих последователей, молодых ученых. Собранных исследовательским центром Гомбе материалов хватило на двести с лишним научных публикаций, 35 докторских диссертаций и 30 книг. Кроме того, Гудолл основала проект TACARE, призванный остановить деградацию танзанийских земель через обучение людей принципам охраны природы и повышение уровня жизни в деревнях. Вместе с Питером Сингером, Ричардом Докинзом и другими она стала официальным лицом ряда организаций, борющихся за признание за человекообразными обезьянами статуса личности и основных прав. А еще есть молодежная организация «Корни и ростки» (Roots & Shoots), которая под девизом «Знание, сострадание, действие» призывает каждого сделать в своем поселке или квартале хотя бы три добрых дела.

В предисловиях почти ко всем своим книгам Джейн среди прочего выражает благодарность шимпанзе из Гомбе: за знания, которые иначе получить было бы невозможно. Чем мы отличаемся от шимпанзе, если не считать обычно упоминаемых черт вроде языка, абстрактного мышления, способности создавать устойчивые связи и тому подобное? Читая истории из жизни обезьян – все эти жуткие драмы, которые животные часто воспринимают безмолвно, застыв там, где наступила смерть, уставясь в пустоту (думая? пытаясь думать? думая о чем?), – я склоняюсь к тому, что только человек способен осознавать свои чувства и что-то с ними делать. Но Гудолл пишет не об этом. Она говорит, что, в отличие от шимпанзе, человек обладает почти неограниченной способностью заниматься чем-либо, помимо самого себя.

Благодарю И. K.