Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

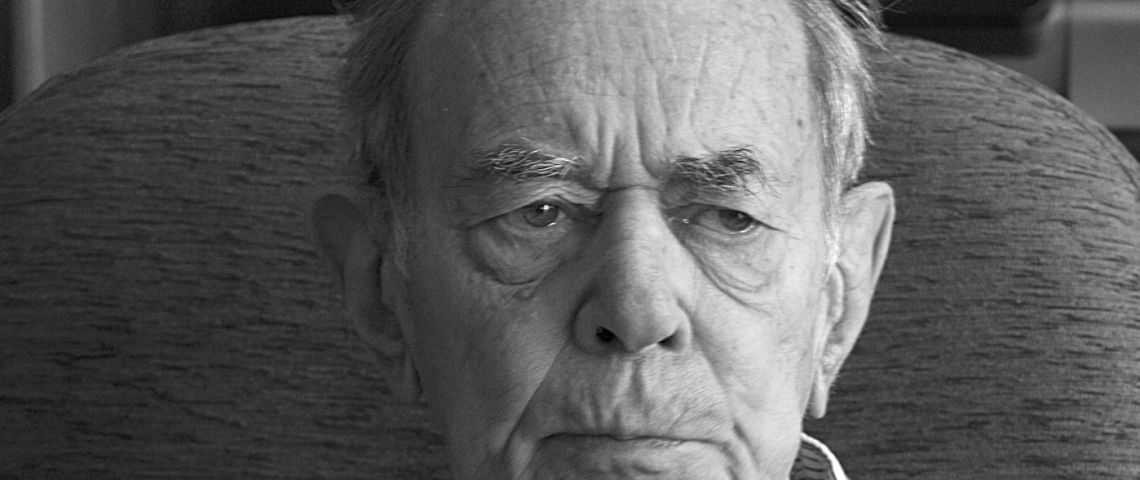

Янош Корнаи (род. 1928) – один из редких экономистов Восточной Европы, получивших мировое признание. Кроме того, это единственный известный мне экономист, который в своей интеллектуальной биографии проделал путь от пылкой апологетики марксизма и планового хозяйствования до хирургического анализа социалистической централизованной плановой экономики и ясного понимания ее внутренних противоречий и долгосрочной неустойчивости. Его докторская диссертация, которую он защитил незадолго до венгерских событий 1956 года, была посвящена чрезмерной централизации управления экономикой (в 1958 году ее английский перевод выпустило издательство Оксфордского университета), и она, как говорят, стала одной из первых инсайдерских работ, посвященных критике социалистического хозяйствования.

Самостоятельно осваивая западную экономическую теорию и методологию в атмосфере неодобрения властей, Корнаи посвятил свой первый теоретический труд одному из краеугольных камней мейнстримной экономики – теории равновесия рынка и ее критическому анализу (Anti-Equilibrium. On Economic Systems Theory and the Tasks of Research, 1971). Вскоре после публикации этой работы Корнаи отказался от предложения стать профессором Принстонского университета.

Всемирную славу Яношу Корнаи принес его двухтомный труд «Дефицит» (Economics of Shortage, 1980, рус. пер. – 1990), где был впервые дан фундаментальный и всесторонний анализ социалистической экономической системы. Главный вывод этого анализа связан с неизбежностью «дефицита», пронизывающего централизованную плановую экономику на всех уровнях и проявляющегося в недоступности необходимых вещей и низком качестве доступных продуктов. Фундаментальный характер анализа был высоко оценен в мировых научных кругах, и в начале 80-х годов Корнаи получил ряд приглашений на преподавательскую работу от ведущих университетов Запада, а в 1986 году стал профессором экономики Гарвардского университета (emeritus с 2002 года).

Пронизанная честной самокритикой автобиография Корнаи «Силой мысли. Неординарные воспоминания об одном интеллектуальном путешествии» (М.: Логос, 2008) стали попыткой проследить изменения его понимания основных вопросов экономики в связи с политическими и экономическими переменами ХХ века, которые он пережил лично. С учетом интеллектуальной траектории Корнаи, в начале 90-х годов в мире, возможно, никто лучше него не понимал, что может означать либерализация рынка в странах, где в экономике десятилетиями царил план. В отличие от идеологически мотивированных адептов либеральной экономики, отстаивавших «шоковую терапию» в форме приватизации и либерализации рынка, с чем прямо или косвенно столкнулось большинство стран Восточной Европы, Корнаи ратовал за постепенность перехода, считая, что переход от коммунистической плановой экономики к свободному рынку породил уникальную, не описанную в учебниках ситуацию, требующую особых аналитических инструментов.

A. Р.

Экономика – это наука?

Это смотря что называть наукой. Среди философов науки согласия по этому поводу нет. А ведь еще есть те, кто, собственно, занимается наукой, и у них совсем другие определения. Поэтому мне придется сначала объяснить, что я понимаю под наукой, и только потом ответить на ваш вопрос.

Я могу переформулировать. В каком смысле экономика является наукой?

Это вопрос, над которым бьются все мои коллеги. На него можно дать иронический ответ: экономика – это то, чем занимаются на экономических факультетах в хороших университетах, причем это, по определению, наука. Это один из возможных ответов.

Не слишком изысканный.

Да, но они ведь так деньги зарабатывают, им не хочется называться художниками в области экономических отношений, к тому же они не бизнесмены. В любом случае, это один из возможных подходов. Я пытаюсь не сводить ответ на этот вопрос к «да» или «нет».

Существует умственная деятельность, которую многие без всяких колебаний назовут научной, а следовательно, ее продукт – наука; это касается экспериментального естествознания. Вы высказываете гипотезу и при помощи экспериментов устанавливаете ее истинность или ложность. Я твердо уверен, что в этом случае это наука. Она позволяет делать правильные прогнозы. Иногда вопрос именно в том, позволяет ли определенный ход мысли давать прогнозы. Мы живем в мире повторяющихся событий, поэтому прогнозы можно проверять. Предсказал и ждешь – сбудется или не сбудется. И так пятьсот раз, после этого уже можно судить, насколько верна гипотеза. Так вот, если именно так понимать науку, то экономика по большей части не наука. Есть определенный род феноменов, которые можно повторять много раз, – вот с ними простор для экспериментов и прогнозов. Вот вам хороший пример: вы регулярно покупаете определенный сорт кофе, а потом сравниваете его цену с другими купленными вами продуктами. Это можно проделать хоть тысячу раз с разными людьми. Наконец вы обнаруживаете закономерность: чем выше цена кофе, тем меньше людей его покупают. Вам эта гипотеза кажется правильной, и вы можете ее доказать. Это наука. А вот такой вопрос: помогает ли свободная торговля только богатым государствам или и богатым, и бедным? Это вопрос другого рода, потому что история движется вперед. У вас есть подходящие статистические данные, но через 50 лет ситуация изменилась, технологии ушли вперед, появился интернет или еще что-нибудь, то есть вы оказались в совершенно другой лаборатории.

Существуют ли единые экономические принципы, которые разделяют все экономисты и которые могут применяться в разных ситуациях?

Принципы есть, но не все их разделяют. Я сейчас говорю не об экономических принципах, а о методологических, относящихся к исследованию экономических феноменов. Никто не отрицает того, что свободная торговля или протекционизм – это совершенно реальные феномены; в истории можно найти их разные виды в разных странах. Существует несколько способов приблизиться к действительно научному решению, однако в строгом смысле оно невозможно – не потому, что экономисты глупее химиков, а потому, что у нас нет счастливой возможности неограниченно экспериментировать. Один из способов обойти это ограничение – сконструировать модель и изучать не реальный мир, а его поведение в искусственных условиях. Например, у нас есть описанная набором уравнений математическая модель товарных потоков между богатыми и бедными странами. Если ее условные постулаты верны, то она будет выдавать корректные прогнозы. В этом сценарии условие всегда начинается с «если». Авторы моделей понимают, что работают с виртуальным миром, но выбора у них нет, потому что реальный мир очень сложен и к тому же постоянно меняется. Это поле чистой экономической теории, которая в наши дни существует главным образом в виде математических моделей. Можно заниматься чистой экономикой и без математики, но все равно на основании содержательных допущений, на которых будут строиться все суждения. Адам Смит разработал идею невидимой руки рынка без всякой математики, но затем другой теоретик, Леон Вальрас, переписал его, так сказать, языком уравнений. В любом случае, теоретик строит теорему путем строгих умозаключений из своих базовых допущений.

Есть другой способ – собрать данные и обработать их методами математической статистики. Это называется эконометрика. Но вернемся к свободной торговле, раз уж о ней зашла речь. У нас есть статистические данные на 100 лет для 150–180 стран. Это немало. Обработаем их математической статистикой и посмотрим на одновременное действие нескольких факторов. Позвольте провести аналогию с тем, как в медицине используется биометрия. Каждый человек уникален – как и каждая страна. Но если в течение пяти лет наблюдать, как действует определенное лекарство на сотни или тысячи людей, то мы получим определенное распределение смертности, набор симптомов и при помощи матстатистики сможем сделать вывод, эффективен ли данный препарат или нет. Была ли смерть связана с действием лекарства или причина была в болезни сердечно-сосудистой системы? Если данных много, можно прийти к довольно смелым выводам, хотя, конечно, с осторожностью. Никогда нельзя говорить, что ты совершенно уверен в том, что это лекарство поможет, можно только сказать так: если у пациента нет проблем с сердцем и если это не беременная женщина, то препарат поможет с вероятностью 90%. Я считаю, что это научный подход, хотя он не позволяет давать уверенные прогнозы – в отличие от экспериментального метода с его безграничными возможностями. Эконометрики используют схожий подход, когда у них есть большой массив данных – например, о сделках на фондовом рынке или о денежной и фискальной политике. Эконометрический анализ может приводить к весьма убедительным выводам.

Одним словом, это вопрос меры – в какой мере экономику можно называть наукой. Если экономист говорит: «Мы ненавидим протекционизм, потому что нам не нравится сильное государство, нам не нравится национализм, мы граждане мира», то это точно не наука. Я ответил на ваш вопрос?

В общих чертах.

Я люблю размышлять над этим вопросом. Мне нравятся скромные, непретенциозные экономисты. Я не люблю, когда экономист дает практические советы о политике, потому что думает: я ученый, значит, я прав.

Но от кого же, как не от экономистов, политики должны получать экономические советы?

Они должны понимать, что подобные советы строятся на смеси достоверных, стопроцентно доказанных данных с не вполне доказанными, интуитивными, явно или скрыто основанными на этических постулатах. Экономисты не только ученые вроде химиков, в них присутствует смесь вышеуказанных элементов. Экономист – странное животное. В каком-то смысле он не на 100% ученый; он зависим от своих интуиций и стереотипов. Иногда это интуиции правильные, иногда нет – и тогда на их основе принимаются неправильные решения. Экономисты дают как правильные, так и неправильные советы.

Есть ли у экономики своя предметная область?

На этот счет есть противоречивые мнения. Одну из общепринятых точек зрения я уже озвучивал: экономика – это то, чем занимаются экономисты. Задай этот вопрос рядовому экономисту – и все, о чем он будет говорить, и составляет предмет экономики. Но есть те, кого такой подход не устраивает, и им определить экономику значительно сложнее. Непростая это задача. Одна достаточно распространенная точка зрения гласит, что экономика изучает логику выбора. Я сталкиваюсь с экономическими проблемами, когда мне нужно выбрать из нескольких альтернатив. В учебниках об этом часто пишут. Например, есть экономисты, изучающие набор альтернатив в ситуации, когда кто-то совершил самоубийство. Ученый называет это исследование «экономикой самоубийства». Или, например, какова экономика воспитания? Опять же, речь не о том, сколько выделять детям на карманные расходы, а зачем вообще заводить детей. Каков изначальный выбор – семья с детьми или без? Обусловлена ли семья только животными инстинктами человека? Следует ли ожидать взаимной заботы – если родители заботятся о детях, то дети вырастут и будут заботиться о родителях? То есть мы всегда должны доходить до ситуации выбора.

На мой взгляд, это слишком узкое определение экономики. Мне хочется включить в него проблему координации. Есть разные виды человеческой деятельности, и они между собой скоординированы – если не рассматривать состояние полной анархии. Все, что связано с этой координацией, составляет, на мой взгляд, предметную область экономики. Примерно 25 лет назад я перестал искать границы экономики. Сам себя я обычно называю исследователем общества, а не экономистом. Ведь эта координация изучается не только на экономических факультетах, но и на социологических, и на психологических – там, где есть социальная психология. У человеческих поступков есть мотивы, так что и мотивацию надо изучать. Человеческие мотивы не ограничиваются деньгами – там еще есть очень благородные или, наоборот, ужасные идеи; можно желать другим добра, а можно зла. Нельзя сказать: вот здесь проходит граница экономики, а все, что за ней, – психология или социология. Так что у меня нет единого ответа, потому что экономику нельзя отделить от других общественных дисциплин. Я не первый, кто пришел к такому выводу. Йозеф Шумпетер говорил примерно то же самое. Вы наверняка читали его книгу «Капитализм, социализм, демократия»?

Нет, я читал «Историю экономического анализа». Потрясающая работа.

Я вам рекомендую прочитать «Капитализм, социализм, демократию», это очень важная книга. Я не согласен со многими высказанными там предложениями, но мне нравится, как там ставятся вопросы. В контексте истории идей эта книга оказала огромное влияние.

Так что вот вам мой ответ: я не знаю, где проходит граница, потому что все границы искусственны. Сейчас в ведущих экономических журналах публикуются статьи по вопросам военной стратегии или внешней политики – значит, там используются более общие модели, касающиеся не только денег. Есть еще одно старомодное определение: если видите слова «цена» и «деньги», то это экономика. Это академические исследования цены, прибыли, денег, рынка… Частые слова в академических работах по экономике. Но ведь это лишь один из видов экономики! Ну или получается, что экономика – лишь малая часть того, чем я занимаюсь.

Когда вы описываете все пласты и аспекты своей предметной области, она кажется мне настолько сложной, что единственный способ что-то в ней понять – это построить упрощенную модель. Общество, как вы его описываете, изучать невозможно – оно слишком сложно для человеческого ума.

Да, но посмотрите на предметную область физики – всего 200 лет назад она казалась вполне осязаемой.

А сейчас нет?

Мы открыли молекулы и атомы, потом выяснилось, что атом состоит из элементарных частиц, а потом что и они из чего-то состоят. Это ужасно сложно, и у нас все не получается дойти до конца. Ученый должен быть скромным и признать, что он лишь примерно понимает малую часть очень-очень сложного мира. А теперь помножьте это на сто и получите то, с чем имеет дело исследователь общества. Умеренно скромный экономист скажет, что не понимает, как оно устроено в целом, но в кое-каких частностях разбирается; скажем, сегодня мы знаем чуть больше, чем простейшая закономерность «рост цен снижает спрос». Знаем чуть больше, однако нам далеко до понимания всего сложного целого, мы еще не можем прогнозировать действительно важные вещи. Самое важное по-прежнему непрогнозируемо. Спросите серьезного ученого, что будет с Китаем через 15 лет… Если вам кто-то даст уверенный ответ – не верьте ему. Остальные скажут: «Не знаю», но потом, скорее всего, заговорят об общих тенденциях в китайском обществе, о векторах его развития, даже о взаимодействии этих векторов, но закончат все равно тем, что исход этого взаимодействия точно предсказать нельзя. Могу это подтвердить на собственном опыте. Я не один десяток лет изучал коммунистическую систему, это была моя тема. Я мог предоставить обширные свидетельства того, что она не может держаться вечно и рано или поздно рухнет в результате некоего катаклизма, однако я не мог предсказать, что это произойдет в 1989 году. В этом смысле мой прогноз был слабым, ведь я не смог за два года предсказать падение Берлинской стены. Однако это не значит, что я не сказал ничего полезного о социализме и все, чем я занимался, не имеет научной ценности. Мне удалось зафиксировать некоторые важные для понимания вещи, но точных прогнозов я не делал. Так что это было наполовину научное предсказание.

В одной из своих книг вы используете метафоры слона и пяти слепых.

Да, это индийская притча.

Мой вопрос таков: почему вы считаете, что слон существует?

Это интересный вопрос. Слепец не может знать наверняка, что слон существует.

Вы ведь признали, что вы слепец.

Да. Ведь о слоне знает только принц, который просит слепых рассказать, что они чувствуют. И рассказчик, естественно.

Но вы сказали, что вы слепой. Откуда же вы знаете, что слон существует?

А я и не знаю. Я знаю только хобот, который я щупаю. Слепые не могут увидеть ни изображение слона, ни фотографию. Если говорить о науке, то мы, исследователи, видим только ту или иную область, но увидеть общество во всей его полноте нам не дано. Поэтому мне так сложно было ответить на ваш вопрос об экономике.

Существует ли некое общество, которое можно изучать? Насколько я понял, вы в течение многих лет допускали существование доступной для изучения общественной системы.

Я убежден, что существует, и это не просто смелое предположение. Я не так много знаю об обществе или общественной системе, но общественная система действительно существует. Это утверждение основано на опыте. Можете причислить меня к тем, кто строит свои идеи на основании наблюдений и опыта. Сначала я вижу индивидуумов, и я постоянно вижу, что они друг с другом взаимодействуют. Ситуация Робинзона Крузо – исключение, обычно люди живут вместе и общаются друг с другом. Они оказывают друг другу услуги, создают семьи и т.д. Я называю это обществом, и я в этом не одинок.

Мой вопрос был не о существовании общества, а о существовании социальной системы.

Я пытался наблюдать за взаимодействием людей. Если вы не ставите под вопрос существование общества и не сомневаетесь в том, что индивидуумы взаимодействуют…

Взаимодействуют. Мне тоже доводилось это наблюдать.

…тогда следующий вопрос: есть ли в этом какая-нибудь закономерность? Под закономерностью я понимаю взаимодействие, которое повторяется много раз в схожих обстоятельствах. Например, каждый раз, когда я иду в ресторан или на заправку, я что-то получаю и плачу за это. Это акт обмена. Изучив его ближе, я могу выделить, что в нем есть общего, регулярного. Писатель может хорошо описать уникальность события, тогда как ученого интересует, что в нем есть общего, повторяющегося. Если расширить этот набор регулярностей, получаем структуру, которая сама по себе основана на неких правилах. Я называю это системой. У меня есть мусорная корзина, я бросаю туда бумагу – это не система. А вот у книги есть системные свойства, этим она отличается от бумаги для мусора. У меня есть продуманная библиотека: в этой комнате книги по экономике, стоящие по авторам в алфавитном порядке. Это в каком-то смысле система, и она создана ее автором. Социальные системы рождаются по-другому – надо изучать эволюцию и…

Давайте сразу перейдем к этапу, когда – согласно Марксу, и вы, вероятно, с этим согласны – возникает то, что мы называем капиталистической системой. Это один из способов организации социальной системы, который мы описываем термином «капитализм».

Мне этот термин нравится.

Не могли бы вы объяснить его дескриптивную ценность? Что он описывает?

Надо подумать. Я не пользуюсь термином «дескриптивная ценность», скорее – «объяснительная ценность».

Хорошо, какова объяснительная ценность термина «капиталистическая система»?

Это ведь научный термин, как, скажем, самец и самка. Вот я говорю, что XY – это самец. Какая в этом объяснительная ценность? Я понимаю, что эта особь обладает неким набором признаков: у него есть борода, и если он ее не сбрил, она есть с необходимостью. В этом смысле термин «капитализм» помогает мне… Вот, например, я говорю, что в Латвии сейчас капиталистическая система… Мы, разумеется, можем спорить, так это или нет, но если я посмотрю на определенные данные, характеризующие современное латвийское общество, я приду к выводу, что это капиталистическая страна. Это позволит мне отличить ее от Латвии при коммунистах. А еще я могу сравнить ее с тем, что здесь было сотни лет назад. 500 лет назад в Латвии, конечно же, не было капиталистической экономики и в будущем, возможно, тоже не будет – может, вас захватят китайцы и вы будете опять строить коммунизм… У термина «капитализм» есть только объяснительная ценность.

Однако я не увидел ее в ваших объяснениях.

Почему?

Потому что я слепой. Я переформулирую вопрос… Вы писали, что капитализм может существовать при разных политических режимах, поскольку он не требует демократии, тогда как современная демократия нуждается в капитализме. Что вы в данном случае понимаете под капитализмом?

Вы не переформулировали вопрос, а существенно его усложнили. Вернемся к моему определению капитализма. Все базовые понятия так называемых общественных наук весьма противоречивы. Пожалуй, нет ни одного термина, интерпретация которого не вызывала бы споров. Термин «капитализм» используют в разных школах и наделяют его разным значением; я не претендую на то, что моя интерпретация единственно верная. Я называю капитализмом определенный тип социальной системы, под который подпадают довольно много образцов, иногда не похожих друг на друга. Как, скажем, термин «мужчина» описывает и вас, и меня, хотя мы разные. В моем определении капитализма всего два ключевых элемента. Во-первых, речь идет об обществе, в котором физические активы – не содержание вашего ума, хотя это тоже актив – находятся главным образом в частном владении, а не в муниципальном и не принадлежат государству в целом. И во-вторых, координация большинства видов деятельности осуществляется посредством рынка, а не иным бюрократическим механизмом. Если два этих условия присутствуют – господство рынка и частной собственности, – то я вешаю ярлык «капитализм». Это нечто видимое и измеримое. Если вам не нравится мой термин, можете говорить «капитализм по Корнаи». И потом можете посмотреть на Латвию и сказать, капиталистическая она или нет – или, может, она является некой смесью.

Нет-нет, я совершенно удовлетворен таким объяснением, но меня больше интересуют описываемые феномены. Те две основные черты капитализма, которые вы назвали, – это именно то, что хотел преодолеть Карл Маркс: частную собственность и рынок как доминирующий способ координации деятельности общества.

Хотя мы с Марксом используем одно и то же слово, я придерживаюсь противоположной точки зрения.

Мой вопрос в следующем. Если мы ретроспективно посмотрим на попытки уничтожения частной собственности и рыночных сил – а такие эксперименты имели место в разных странах и порой затягивались, – то в них можно выделить одну сквозную тему. Считается, что лидеры этих стран неправильно поняли гениального Карла Маркса и пошли не тем путем. Исходя из этого, можно предположить, что существует некий правильный способ понимания этого яркого немецкого мыслителя и, соответственно, правильная реализация его идей. Почему, на ваш взгляд, это происходит? В чем кроется эта неувядающая привлекательность марксизма?

Это очень интересный и непростой вопрос. Чтобы найти на него ответ, стоит обратиться к истории Советского Союза. Латвия была частью советской империи. Спросите себя, были ли эти социальные структуры навязаны Лениным и потом Сталиным или они сложились в результате естественного хода истории? Если власти навязывают – подчеркиваю, навязывают – обществу определенную структуру вопреки воле граждан, то неизбежны репрессии. Разумеется, методы и масштаб репрессий зависят от многих факторов. Злой гений упомянутых двух политиков, вероятно, оказал некое влияние, но не стоит забывать и о таких факторах, как исторический контекст, уровень развития экономики в предреволюционный период и так далее.

Еще вы спрашивали, почему подобные взгляды – что мудрый старик Маркс все думал правильно, но его идеи извратили при реализации – до сих пор популярны у интеллектуалов… Вы хотите, чтобы я на это ответил?

Да.

То есть вы спрашиваете, почему они так слепы, что не понимают ошибок Маркса?

Или, может, они понимают Маркса лучше вас?

Мне трудно такое представить, я пытаюсь сказать ровно обратное. (Смеется.) Маркс действительно хотел уничтожить рынок и частную собственность. Безусловно, в разные периоды жизни он писал разные тексты, но я не хочу уподобляться марксоведам и цепляться за разницу между молодым Марксом, зрелым Марксом и Марксом переходного периода. У него есть главный текст, «Капитал», это три тома про капитализм, как его понимал Маркс и как его понимаю я. И Маркс приходит к выводу, что существующий порядок следует изменить, построив общество без частной собственности и рыночных отношений. Поэтому я не принимаю никаких утверждений, мол, Маркс не этого хотел – и попробуйте меня переубедить.

Однако есть левые радикалы – например, хорошо известная группа американских интеллектуалов, – которые говорят, что отмена частной собственности и рынка были лишь средством достижения конечной цели – освободить человечество от эксплуатации, добиться самоопределения и так далее. А если цели такие благородные, значит, Маркс ни за что не одобрил бы ГУЛАГ и тому подобное, а наоборот – осудил бы такие зверства. Мол, если бы Маркс увидел последствия насильственного перехода к коммунизму, он бы пересмотрел свои принципы. Однако мыслитель отвечает не только за свои идеи, но и за их последствия. Левые радикалы думают, что быть марксистом – значит бороться за создание некапиталистического общества – и это не социализм ленинского или сталинского типа, а некий подлинный социализм, соответствующий гуманистическим идеалам Маркса. Вот их сюжет. Я считаю его ошибочным. Как я уже говорил, я не пророк и не знаю, что случится в будущем, но я вижу, что происходит сейчас, и могу дать свой скромный прогноз о возможном развитии событий – разумеется, при условии, что те тенденции, которые я сейчас наблюдаю, сохранятся. И я не вижу возможностей для третьей системы. Я вижу возможность только для капитализма. У него много разновидностей, какие-то более уродливые, какие-то менее, есть неплохо сбалансированные, однако все это тем не менее капитализм. Шведский капитализм – это капитализм, но и чилийская хунта – тоже капитализм, и у них обоих есть будущее. А некий радикально новый «третий путь» – это утопия. Я же не занимаюсь утопиями, они вне зоны моих интересов. Это из области научной фантастики, я такое не читаю.

Недавно родился анекдот о Жераре Депардье – что он переехал из социалистической Франции в капиталистическую Россию.

Хороший анекдот. Впрочем, по моей версии, он переехал из капиталистической Франции в капиталистическую Россию. Из капиталистической Франции, где президент социал-демократ вводит высокие налоги на богатство, он уехал в недемократический авторитарный капитализм, где налоги платят только те, кому Путин велел их заплатить.

Пожалуй, самое время спросить, почему вы считаете, что демократия как политическая система нуждается в капитализме?

Во-первых, это предположение подтверждается историческим опытом. Я говорю «подтверждается» с большой осторожностью – история этого не доказывает, и я не утверждаю, что есть неопровержимые свидетельства в пользу этих предположений. Я не могу представить доказательств, как физики или химики – это просто наблюдение. В пользу моих предположений говорит то, что у вас нет примеров, которые бы их опровергали. Можете считать это домашней работой: найдите демократию, которая бы соответствовала и вашим представлениям о демократии, и моим…

А каковы ваши?

Дайте закончить фразу. Если вы не сможете найти демократию по Корнаи, которая не является капиталистической по Корнаи… То есть у нас есть фраза, в которой две основных составляющих задаются мной. На мой взгляд, дело общественных наук – давать определения. Я могу использовать понятие А, только если есть понятие В, а дальше, как в математическом уравнении, вы определяете А, определяете В, а потом смотрите, получилось высказывание истинное или ложное.

Так что же такое демократия по Корнаи?

Демократия по Корнаи основана на нескольких принципах. Первый принцип: правительство можно сменить путем гражданской процедуры. Это не мое изобретение – я пользуюсь определением Шумпетера, а он в свою очередь опирается на несколько источников из политической философии. Однако суть в том, что народу не надо убивать правителей, не надо устраивать революцию, чтобы сменить власть – и это крайне важно. Не надо прибегать к насильственной или даже ненасильственной революции, существует четко прописанная процедура выборов. Мне нравится это определение, потому что оно оставляет открытым вопрос, воплощает ли правительство «волю народа». Дословно демократия – это правление народа, демоса. Я же пользуюсь более процедурным определением. Я не говорю, что Обама представляет подлинные интересы американцев или что Буш их представлял, потому что американцы разные. Существует цивилизованная процедура, которую американцы приняли: если ты получил 51% голосов электората – то есть отнюдь не абсолютное большинство, – ты становишься президентом, а если голоса разделились пополам – как между Бушем и Гором – то дело решается в Верховном суде… То есть существует цивилизованная, ненасильственная процедура смены правительства – это и есть демократия. Коммунистическая система не была демократической, и так называемые страны народной демократии тоже, потому что там не было гражданской процедуры смены власти.

Кстати, используемый мною метод определения отдельных терминов позволяет говорить об исключениях или неясных и переходных случаях. Моя любимая аналогия, возвращаясь к упомянутым раньше терминам «самец» и «самка», – это гермафродиты – особи, обладающие признаками обоих полов. Самец и самка – работающие категории, но есть и смешанная группа. Например, в Японии уже более 30 лет у власти одна партия, но это все равно демократия. Я думаю, ключевой показатель здесь в том, чтобы правительство менялось цивилизованным путем. Кажется, там была Либеральная партия, что только показывает, насколько имена могут быть обманчивы. Это была правая консервативная партия, которая правила несколько десятилетий и была смещена не террористическим путем, не восстанием и не гражданской войной, а цивилизованной процедурой выборов. В Швеции социал-демократы находились у власти более сорока лет! И все равно это, на мой взгляд, была демократия, что доказывается цивилизованной, ненасильственной сменой власти. Иногда ждать приходится долго. Вот режим Хорти в Венгрии был авторитарным, а не демократическим. И сменился он не мирным путем, а вследствие Второй мировой войны. Советская власть в Латвии не была смещена цивилизованным путем – она пала вместе с развалом Советского Союза. Если вы принимаете мое определение капитализма, то видите определенное количество капиталистических стран с демократическим правлением – это развитые страны, по большей части члены Организации экономического сотрудничества и развития, иногда их просто называют «Запад». А есть страны вроде путинской России, постсоветские среднеазиатские республики, которые я не могу называть демократическими, хотя и считаю их капиталистическими. Китай отложим в сторону – это отдельный случай, необычная и сложная смесь; здесь потребовался бы отдельный разговор. Итак, первый способ подтвердить мое предположение – рассмотреть исторический материал, хотя и чисто логические аргументы вполне уместны. Для демократии нужны конкурирующие группы, обычно именуемые партиями, которые бы выражали различные социальные интересы, придерживались разных идеологий – и были бы независимы от государства.

От государства или от правительства?

От обоих.

Под государством вы понимаете бюрократический аппарат?

Я использую термин «государство» в общепринятом смысле – как единство трех ветвей власти. У партий должны быть финансовые средства, чтобы они могли быть независимыми. А независимое финансирование невозможно в некапиталистическом – например, коммунистическом – государстве, потому что там все финансовые потоки распределяются из единого центра. Так что оба моих предположения можно проверять не только историческими фактами, но и логически – с точки зрения необходимых условий.

Вы определяете капиталистическую систему в том числе как экономику избытка. Мне это замечание показалось вполне убедительным; возможно, речь идет о сущностной черте системы, которая является весьма эффективной и инновационной – и в то же время невероятно расточительной. Капитализм создает больше, чем ему нужно, и не случайно компьютеры, которым всего пару лет, сегодня топят в море, ведь они никому не нужны, все хотят новых. Это же колоссальные растраты! Мы живем на планете с ограниченными ресурсами, при этом здесь доминирует экономика избытка, и еще мы наблюдаем торжество идеологии бесконечного роста. Не могли бы вы объяснить это странное сочетание? Меня оно беспокоит – если вы правы об экономике избытка, если вы правы, что будущее только за ним. Ведь идеология безграничного роста на фоне ограниченных ресурсов кажется недальновидной. Мы исчезнем как вид через…

Через какое-то время.

Недавно один французский математик сказал мне: вы же понимаете, что человечеству осталось 50 лет от силы? Я ответил, что, глядя на то, как люди себя ведут, этого не скажешь. А он ответил, что человек, падающий с 50-го этажа, в районе 6-го выглядит еще вполне прилично.

Да, пока все не так плохо. (Смеется.) У меня по этому поводу несколько замечаний. Во-первых, мое разделение экономики дефицита и экономики избытка не слишком широко принимается учеными из ведущих университетов. Они скажут, что капитализм – это главным образом экономика равновесия. Социализм – да, экономика дефицита, но капитализм – равновесия.

Давайте поговорим о теории равновесия чуть позже, а сейчас предположим, что вы правы и будущее только за капитализмом…

Я убежден, что я прав – поэтому и написал книгу.[1. Книга Корнаи Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy вышла в издательстве Oксфордского университета в октябре 2013 года.] Но на ваш вопрос я не могу ответить однозначно. Я говорил, что не знаю, что случится через 50 лет – может, ваш друг-математик знает, но я нет. И я с ним не согласен. Возможно, наш мир погибнет в катастрофе, а может быть, и нет. Я не знаю. Если посмотреть на историю капитализма, можно увидеть информационный механизм, который я называю «механизмом сигнализирования о катастрофах». Существуют изменения, вызванные малозначительными сигналами: изменения цены или спроса. Но есть и ключевые изменения, которые стали возможны только благодаря явным сигналам о приближающейся катастрофе. Например, чтобы пересмотреть законы о банковской системе, нужен серьезный кризис. Или пример помельче: только после того, как в США рухнул мост, президент издал указ о контроле над содержанием мостов. Я думаю, что это коренится в человеческой природе – быть недальновидными. Многие не думают о будущем. Это одна из проблем добровольных пенсионных фондов – люди не склонны копить на старость.

Есть такой афоризм: тем, кто будет жить в конце ХХI века, на нас наплевать, так чего нам о них заботиться? Может, им и не будет до нас дела, но, возможно, человечеству повезет, и случится небольшая катастрофа, которая послужит сигналом к действию, – и будет замедлено потребление ограниченных ресурсов и разработаны новые технологии. Возможно, нашим детям или внукам повезет с маленькими катастрофами, которые побудят их к действию. Например, из-за поднятия уровня Мирового океана затопит Голландию. Потому что затопление Венеции должного эффекта не возымело. Нужна катастрофа среднего масштаба. Это одна из возможностей. А может, не будет маленьких катастроф, а будет одна большая, которая все уничтожит.

Но вы не видите опасности в требовании роста?

Да, здесь есть противоречие.

Противоречие между…

…между желанием расти и ограниченностью невоспроизводимых материальных ресурсов. Но потенциально эти два жизненных факта могут сосуществовать. Если посмотреть на общее производство, то мы увидим рост доли так называемого нематериального производства; информации не нужны ограниченные ресурсы. Нам не нужна нефть, не нужно железо – нам нужен Интернет. Современный компьютер стал крохотным по сравнению с тем, что мы имели на заре эпохи информационных технологий.

Вы пользуетесь Гуглом? Вы знаете, какого размера серверы Гугла?

Они все равно гораздо меньше, чем огромные стальные машины индустриальной эпохи. Первые компьютеры занимали огромные залы, а по мощности были в тысячи или даже миллионы раз слабее, чем сегодняшние смартфоны. Поверьте, это можно доказать математически, статистически: сегодня нам нужно – в относительных величинах – меньше стали, железа, цемента, нефти и прочих невоспроизводимых ресурсов. Возможно, рост не остановится, однако если все книги мира влезут на один маленький диск… Это одно из возможных решений озвученной вами дилеммы, и решение очень важное. Вы как человек идей должны испытывать энтузиазм по этому поводу! Интересно, что в структуре производства богатых государств доля материального, физического производства, для которого нужны нефть, железо или сельскохозяйственное сырье, стабильно сокращается. Если бедные государства пойдут по этому же пути и если Китай вступит в новый мир знания и информации с тем же количеством так называемых невоспроизводимых ресурсов, то рост, возможно, будет продолжаться вечно. Для ограниченных ресурсов можно придумать замену – скажем, заменить железо и уголь пластиком и другими синтетическими материалами. Поэтому я не считаю, что рост надо тормозить. Да это и невозможно. По мере развития Китая и других прежде бедных стран их рост будет замедляться. И это нормально. За последние 100 лет рост производства в Швеции составил 2%, и тем не менее там вполне приличный уровень благосостояния.

Тогда последний вопрос.

Надеюсь, на этот раз не большой вопрос под видом маленького.

Посмотрим. В начале беседы вы сказали, что экономисты занимаются тем, что моделируют социальную реальность и что одной из самых распространенных теоретических моделей для описания рыночных отношений является теория равновесия. Мне, человеку, не изучавшему экономику, эта теория на первый взгляд показалась полнейшей чушью, никак не соотносящейся с реальностью. Тем не менее эта модель часто воспроизводится и применяется на практике. МВФ принимает решения о размещении финансов на ее основе. Почему эта никак не связанная с реальностью теория – если вы, конечно, разделяете это мнение – стала главной моделью рынка?

Как я и предполагал, вы задаете очень трудный вопрос, и чтобы ответить на него, мне надо рассказать одну очень длинную историю. Я написал книгу об общей теории равновесия. И сейчас мы снова столкнулись с той же проблемой: я могу дать лишь фрагментарный ответ.

Общая теория равновесия говорит о процессах приспособления. Я не считаю, что она не связана с реальностью. Если цены растут, то спрос падает, а предложение увеличивается – это правда, то есть эти три переменные приспосабливаются друг к другу. И подобное происходит постоянно: избыток предложения приводит к его сокращению, снижению цен и так далее. Это имеет прямое отношение к реальности. Ваша позиция слишком радикальна, потому что феномен взаимного приспосабливания предложения, спроса и цен совершенно реален. Однако если взглянуть на чистую модель… Под «чистыми» я понимаю модели, изучающие крайние, или «чистые» случаи, которые в реальности не существуют, это просто мысленный эксперимент – все равно что изучать объекты в вакууме, хотя в реальности они окружены воздухом и испытывают атмосферное давление. Подобные модели – искусственные эксперименты, позволяющие увидеть свойства искусственной системы. Это хороший способ показать разницу между реальностью и идеальным примером. Понимаете, безусловное соответствие предложения спросу – это условный сценарий с заданными параметрами. Это просто инструмент для экспериментов. У всех в определенном возрасте начинаются проблемы со здоровьем, но все равно полезно знать, что бы было, если бы у вас была только одна болезнь – скажем, проблема с сердечным клапаном, – хотя в реальности у вас еще и больные почки, суставы, кожа и так далее. Моделирование «чистых» ситуаций плодотворно для исследований, в этом и состоит смысл моделей. И я тоже ими пользуюсь, но всегда помню, что это виртуальный, а не реальный мир, это аналитический инструмент. Вся Ньютонова физика основана на искусственных моделях, а не на реальности. То же самое можно сказать про многие другие научные концепции. Вот краткий ответ на ваш очень сложный вопрос. Экономисты не дураки и не сумасшедшие, которые путают реальность и вымысел. Нет проблемы в том, что МВФ пользуется моделями, составленными на основе теории равновесия, – в широком смысле это означает лишь то, что они понимают, что все взаимосвязано. В компьютерной модели учитываются, например, несколько сот переменных. В реальности их миллиарды и связаны они миллиардом разных уравнений. Например, США играют важную роль в мире, и фискальная система США влияет на Латвию, поэтому хорошо иметь модель, показывающую, какой эффект нынешняя фискальная система США будет иметь на страны Балтии. Разумеется, реальное состояние латвийской экономики зависит еще от ряда факторов, часть из которых учитывается моделью, тогда как сотни других оставлены без внимания. Эту модель можно использовать, не придавая ей слишком большого значения, нельзя опираться только на нее. Может случиться так, что отдельные результаты, полученные благодаря данной модели, окажутся совершенно недостоверными, тогда модель надо улучшать. Однако отказываться от моделирования в целом не стоит.

Вы сказали в начале разговора, что если ваши предположения правильные, то и выводы будут правильными. Если одно предположение ошибочно и оно применяется в двадцати уравнениях, то это не так и много. Но если ошибочное предположение используется в миллионах уравнений, его вес становится…

Боюсь, вы неправильно понимаете связь между размером модели и ее пояснительной и прогностической значимостью. Для решения некоторых теоретических задач требуются небольшие, компактные модели, для других же – огромные с большим количеством переменных и уравнений. В правильно организованном исследовании присутствует проверка. Исследователь должен тщательно проверить корректность результатов. Можно поменять некоторые вводные и посмотреть, как изменится конечный результат. Хотя даже большие ученые делают ошибки. Вот вы идете к врачу, когда заболеваете?

Обычно нет.

Но это потому, что вы еще не болели по-настоящему. А вот если бы у вас был СПИД, пошли бы вы к врачу?

Возможно.

Вы не уверены?

Я бы узнал, что у меня СПИД, только если бы пошел к врачу. А если я к ним не хожу, то и не узнаю.

Но на каком-то этапе… Вы же пользуетесь Гуглом? У вас появляются какие-то симптомы, и вы сами ставите себе диагноз.

Да, после этого я бы пошел к врачу.

Вот и хорошо. Однако врачи долго не знали, как лечить СПИД. А сто лет назад они плохо лечили болезни, которые сейчас лечат хорошо, а через пятьдесят лет, возможно, будут лечить еще лучше. Так что можно надеяться на прогресс в науке. Конечно, медицинские проблемы гораздо проще социальных, их проще диагностировать, проще найти лечение. Лечить общество ужасно сложно.