Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

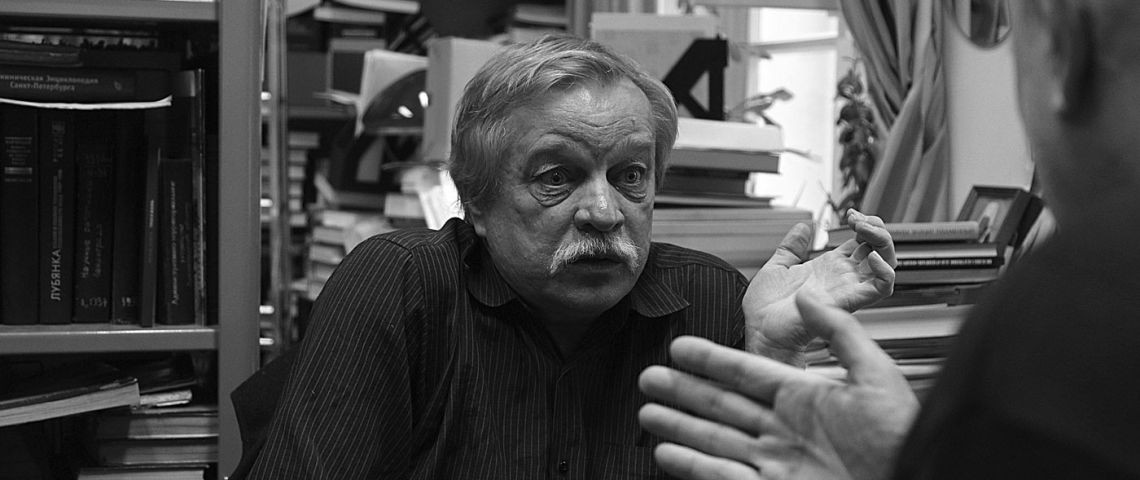

В публикуемом ниже интервью Анатолий Разумов говорит, что семья расстрелянного в эпоху большого террора могла получить три, а то и четыре различных по содержанию справки о его смерти. Осмысление истории сталинских преступлений историками напоминает мне ту же ситуацию.

Сначала был период догадок, которыми занимались западные политологи, анализировавшие «борьбу бульдогов под ковром» на материалах советской прессы и сталинских «открытых процессов». Догадки были лишь частично подтверждены информацией, полученной от проведенных нацистами эксгумаций захоронений в оккупированной части СССР (включая Катынь, Винницу, Ригу), сведениями, доставленными послевоенной волной беженцев, свидетельствами невозвращенцев и немногими документами, в том числе материалами знаменитого Смоленского архива.

Потом наступила эпоха «откровений» Никиты Хрущева и его окружения. Они не только разоблачали Сталина и некоторых его соучастников, но и формировали новую, весьма устойчивую мифологию, призванную реабилитировать саму идею советской власти и целые слои советского общества, непосредственно причастные к репрессиям и массовому террору. Тех самых «комиссаров в пыльных шлемах» и «чекистов с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой».

Тем не менее хрущевская оттепель породила множество свидетельств бывших жертв репрессий, к которым можно отнести и роман-исследование Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». На их основе в 1970–1980-е на Западе и в диссидентской среде в СССР стал возможен уже систематический анализ известных проявлений большого террора, который во многом повлиял на интерпретацию эпохи сталинизма конца 1980-х. Тогда ранее сложившиеся концепты, казалось, были подтверждены новым потоком свидетельств и отчасти публикациями архивных документов.

Однако когда после падения СССР двери архивов оказались действительно широко распахнутыми и исследователи добрались не до всех, но до многих документов, относящихся к периоду сталинизма, началась масштабная научная работа, заставившая пересмотреть многие прежние выводы и цифры, а также опровергнуть накопившиеся за десятилетия мифы. Работа эта продолжается уже два с лишним десятилетия, она принесла массу открытий и не закончена до сих пор.

Обработав огромные массивы открытых документов, исследователи столкнулись в итоге с преградами, возведенными на их пути последним бастионом сталинизма – «чекистами», продолжающими править бал в России. Именно в результате их деятельности ситуация с доступом к документам недавнего прошлого в российских архивах ощутимо ухудшилась в последние полтора десятилетия. Причиной стало то, что «чекисты» как социальная группа оказались слишком связанными с советской мифологией, описывающей их «работу» как (при всех ее издержках) общественно полезное деяние. А их самих – как особую касту, ошибающуюся, но все же верно служащую государству. В результате, входя 20 мая 2015 года в отделение Федеральной миграционной службы в моем бывшем московском ЖЭКе, а ныне Многофункциональном центре предоставления государственных услуг, я натыкаюсь на смотрящий на меня со стены портрет Феликса Дзержинского.

Разрушение «светлого образа» чекиста, описание того, какими полуграмотными палачами они в реальности были, – важный и сильный удар по тому цементу, который и поныне связывает бывшие и нынешние поколения чекистов и нередко соединяет поколения детей и внуков в «чекистские кланы». Это удар по концепции, сложившейся за 2000–2010 годы в российской поп-истории (прежде всего, в бесконечных телесериалах и фильмах), которую я называю «хороший следователь бьет хорошего политзаключенного – ведь у каждого своя правда и они оба любят Родину». Эта концепция позволяет оправдывать любые преступления прошлого и работает прежде всего на реабилитацию профессиональных групп, которые были организаторами или участниками террора против населения своей страны. Потому любые действия по выявлению обстоятельств массового уничтожения людей сталинским режимом и конкретной ответственности за это тех или иных лиц встречают такое сопротивление «хранителей».

Деятельность Разумова, как и работы его коллег – в частности, историков Алексея Теплякова, Никиты Петрова, Сергея Красильникова, занимающихся самой кровавой, в прямом и переносном смысле, страницей деятельности чекистов, – позволили «простому человеку» узнать и пережить, чем это было. Дать возможность современнику ощутить, чем был террор прошлого, – непростая задача. Человек склонен просто смириться с абстрактной, нематериальной информацией: да, некто, пусть даже его дед или прадед, был расстрелян. Совершенно иное представление дают конкретные знания: его убили по такому-то адресу, он лежит на этом вот полигоне, его, как и других, били, пытали и, возможно, закопали заживо.

Переработка прошлого, осознание масштабов и способов террора, предупреждение реабилитации террора со стороны тех или иных общественных сил – это прежде всего предоставление точной, конкретной и обстоятельной информации о том, что случилось. Германия с ее топографией террора, подробными данными о числе жертв и способах их умерщвления, музеями и мемориалами на местах преступлений и в ключевых общественных местах и со ставшими широко известными в последние годы на постсоветском пространстве звездочками на тротуарах у домов, откуда людей вывели на смерть, дает сейчас тому пример.

Целью работы Разумова и его коллег, равно как и проект Сергея Пархоменко и «Мемориала» по установке на жилых домах памятных табличек о людях, ставших жертвами репрессий, является не только и не столько память о жертвах (или трезвое представление о палачах), сколько гуманизация российского общества и предупреждение его сползания в неосталинизм.

Николай Митрохин

Вас можно спросить: а зачем копаться в делах давно умерших? Нужно, мол, забыть и жить дальше.

Зачем копаться? Для меня нет такого вопроса. Я естественным образом пришел к этому занятию, и я счастлив в этой работе. Это мое занятие. И может быть, дело еще отчасти в том, что они для меня не мертвые.

Что это значит?

Они не забыты. Вплоть до того, что они как будто рядом. Их дела я воспринимаю как судьбы живых людей. Я вообще с детства не принимал насильственного прерывания человеческой жизни. А тут получилось, что на территории той России, которая существовала до 1917 года, на территории советской России, а теперь на территории наших государств за XX век пропали без вести и погибли, даже без войн, миллионы людей. И забыть это никак невозможно. Что касается репрессированных и расстрелянных, то у них при жизни не нашлось заступничества, которое бы предотвратило это насильственное прерывание жизни. Случилось страшное. И их никто не забыл, родные их не забыли, знакомые их не забыли. Да, население было парализовано тем, что из жизни среди бела дня, вне войны, исчезли сотни тысяч, миллионы людей. О многих из них вообще ничего не было известно. С тех пор как стало можно об этом говорить и публиковать в печати, я только этим и занимался. Опубликованы тома документов о репрессиях. Историки не успевают их осваивать. Эта часть памяти оказалась больнее, оказалась теплее и более востребованной.

Теплее по сравнению с чем?

Она не остыла, она не ушла, она здесь.

То есть это живая память?

Да, абсолютно живая память. И люди приходят ко мне с разговором. Тяжелее всего разговаривать с родственниками. Они задают вопросы, на которые чаще всего нет ответов. Для меня же одним из основных вопросов остается вопрос простой, человеческий: «Где могила?» Хорошо, вы арестовали, куда-то человек пропал. Где могила? Где судьба? О множестве людей в этом смысле вообще не известно ничего. В лучшем случае мы знаем места, где были какие-то групповые братские ямы. И в какой из этих ям? И точно ли в этой яме? Мы не знаем.

То, что я прочитал в документах и увидел в раскопках, в каком-то смысле сопоставимо с тем, что мы знали об ужасах нацизма в Германии. Кроме того, мне и по жизни было дано все это сопоставить. В 60-х годах отец служил в Группе советских войск в Германии. Маленьким я два года жил в Берлине, два года в маленьком городе Эберсвальде. Моя семья пережила войну в России, и мы ехали туда, не зная, ни какими будут немцы, ни какой будет эта Восточная Германия. Мы прожили пять лет в Германии, за это время она стала нам второй родиной. И вот там тогда я и увидел. Здесь частью школьного воспитания были поездки по партизанским местам, сожженным деревням и тому подобное. А там мы видели Заксенхаузен, Бухенвальд и то, что с этим связано. Это все было на виду, на памяти. То есть ужасы нацизма я хорошо себе представлял, а вот ужасы нашего времени тогда были лишь в вопросах. Почему биографии этих людей неизвестны? Почему что-то непонятно? Почему о чем-то не пишут? И так далее. Вопросы обычные, но ответы получить было невозможно. Таков был мой путь. Я поступил на исторический факультет, занимался историей советского общества, потом археологией. И вот прошло полвека с момента вранья про расстрелы, и стали говорить правду.

Извините, про которое вранье вы говорите?

Массовые расстрелы советского времени сопровождались враньем. Тут тоже голова ломается. Если государство считало, что все делается правильно, что эти люди враги народа и что к ним применяют статьи Уголовного кодекса, на каждого заводится дело и так далее, тогда почему это скрывалось? Почему это было тайной? Почему за полтора года в 1937–1938 годах, по официальным данным, в стране были расстреляны 800 000 человек? Когда за полтора года окончательной карательной операции, после которой объявляется победа социализма, уничтожается 800 000 человек, понятно, что население парализовано.

Так они же не знали, что те – расстреляны.

Мало того что люди не знали, поразительнее другое. Поразительно то, что через 50 лет никто не знал, никто не понимал, что это расстрелы. Была же официально придуманная формула для расстрелянных, вы ее знаете: «Десять лет без права переписки».

Дело в том, что весь этот режим, который установился насильственно, никто не выбирал. Никакой народ его не выбирал, это все было придумано, вы это понимаете, да?

Да.

Две ипостаси были в основании этого режима – ложь и страх, изначально. Во-первых, они все боялись. И то население, от имени которого провозглашалось строительство социализма, в том числе. По сводкам НКВД им было известно, что часть населения вообще не понимает, что такое делается и зачем. Люди хотели обычной, сытой, мирной жизни, как всегда хочет обыватель. Какой бы жар патриотизма или героизма в их жизнь ни вкладывался, люди хотят обычного и простого. Значит, первое – люди боялись, второе – им лгали изначально. Из-за этого операция была, конечно же, абсолютно тайной и кровавой. Как можно было всему миру объявить, что эти люди все расстреляны? Это не было бы понятно. Своему населению как это скажешь?

Враги. Их же взяли как врагов, и люди, работавшие вместе с ними на заводах, говорили себе: «Да, это были враги, трудно поверить, но тем не менее». И логический вывод: «Если их расстреляли, значит, было за что».

Но огромная часть людей ничего подобного не говорила. Это говорили те, кого увлекали на торжественные заседания, собрания, обличения врагов. Все это было казенно организовано. И человек лишался как минимум работы и средств к существованию в этих условиях.

Извините, то есть все всё понимали?

О расстрелах не знали. Это тоже поразительно. Потому что речь идет о массовых расстрелах, расстрелах сотен тысяч людей. Расстрелы организовывали, ну, десятка два-три человек, не больше. Это те, кто маскировал, расстреливал, закапывал и так далее. За пределы этого круга – и еще несколько другого круга, бюрократического, – сведения вообще не выходили. Это поразительно! Ведь представьте, сколько у них, у чекистского аппарата, было знакомых, родственников и так далее.

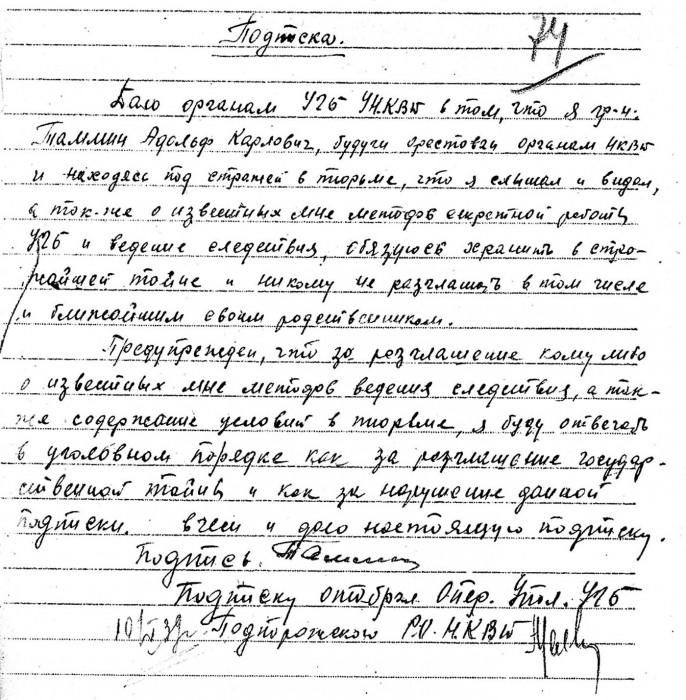

Формула «десять лет без права переписки» была не только придуманной и устной – она служила как объяснение. И так же как и прообраз катынской операции, соловецкие вывозы и этапные расстрелы в 1937–1938 годах сопровождались лагерными списками, по которым люди переводились из лагеря в лагерь. Однако не знали ни конвоиры, ни подавляющее большинство работников НКВД, никто не знал. И таким образом даже для подавляющего числа энкавэдэшников это оставалось в статусе «знать не положено, знать не знаем». Меры секретности и предосторожности были абсолютные. То есть о самих кровавых рвах массово расстрелянных знала небольшая часть людей.

Тяжелые подозрения на сердце, конечно, были, но люди все же продолжали слепо верить. Они же ходили десять лет по инстанциям и спрашивали: «Где? Когда вернется? Нельзя ли посылку послать? Нельзя ли письмо передать?» – «Нет! Ничего нельзя». – «Почему?» – «Без права переписки». – «Но нельзя ли все-таки как-то организовать?» Тогда им говорили: «Будете ходить – сами там будете. Ждите!» Представляете, люди ждут, идет тяжелейшая война. Здесь блокада. Умирают сотни тысяч людей. А родственники и друзья, про которых считается, что они сидят в лагере, давно уже лежат в ямах, не расстрелянные, а убитые всеми возможными способами. Они думают: «Может, доживем, что окончится война. Может, доживем, что окончится блокада. Вдруг наш еще вернется, поможет нам в жизни устроиться. Мы будем все вместе». Люди верили, и те, кто выжил, через десять лет опять пришли спрашивать: «Да где же? Десять лет прошло, где?» Им говорят: «Добавили. Уходите. Будете ходить – сами сядете!» Опять все то же самое. И вот в этом безумии лжи жили десятилетиями. Тем, кто сильно настаивал, выдавали справку: «Умер». Сбрасывали на годы войны. Объясняли войной. Все страдали. Все голодали. Все умерли.

После смерти главного злодея, бандита и подонка в 1953 году было придумано официальное вранье в свидетельствах о смерти. И причины прописать там: «цирроз печени», «склероз сердца» – из справочника брали болезни. И так было до 1962 года. Затем, уже когда злодея вынесли из Мавзолея, придумали хотя бы даты верные давать. Но о причинах врали до конца. И только через 50 лет, в 1989 году, стали называть верную причину – «расстрел» – и верную дату смерти. Когда имели такие данные в документах. В некоторых семьях хранится по три лживых свидетельства о смерти. И некоторые до сих пор не верят ни в одно, ни в другое, ни в третье и говорят: «Его в лагере видели, он не убит был». Но меня больше всего вот что цепляет: почему люди до сих пор не получают свидетельства о смерти, где был бы написан хотя бы город, где это произошло?

И почему?

Потому что для этого нужна новая политическая воля. Нужно заново еще раз толкнуть это все. Нужно обязать, чтоб это делали только так. Там же, в документах о расстреле, запрещено было писать, где расстрелян, где закопан. Значит, надо сопоставлять, какая комендатура расстреляла. Смоленская? Раз смоленская, значит, лежит, скорее всего, в Катыни – можно хотя бы косвенно такой вывод сделать. Людей ведь не расстреливали по всем местам, были специально оборудованные места – как правило, в административном центре.

Сколько таких мест было в Советском Союзе?

При каждом административном центре Советского Союза было организовано по массовому могильнику плюс некоторые города, к которым доверие было, что там можно организовать, расстреливать.

Допустим, в Ленинградской области это были Новгород и Боровичи. Это должна была быть полная конспирация, звукоизоляция, полная тайна, и до сих пор ни в Боровичах, ни в Новгороде места погребения не найдены. Настолько это было хорошо организовано. А в других местах не расстреливали, поскольку не был оборудован такой могильник. Например, в Белозерске. Этим я объясняю чудовищный случай, который зафиксирован комиссией ЦК КПСС в расследовании 1958 года. В Белозерске в декабре 58-го года надо было расстрелять 55 человек. Так вот, их вывезли в поле и порубили топорами. Но по документам они считаются расстрелянными и навсегда будут расстрелянными считаться.

Это – как?

Я тоже задавал себе вопрос: «Что же это такое?» Только через годы исследований я понял, что такое имелось в виду под словами «топорами порубили в Белозерске». В начале 1937 года часть этой области входила в Ленинградскую. Значит, дела организовывали из Ленинграда и расстреливать привозили сюда: вот, хорошо организованное место. Чтоб всех в один могильник обязательно. Понятно, что 50 монахинь бывшего монастыря расстреляли, чтобы план выполнить за счет женщин, это проще. Но у меня остался неотвеченным вопрос: почему-то по документам получалось, что двое из 50 были расстреляны в Белозерске – игуменья, настоятельница монастыря, Зосима, и староста Кукушкина. Смотрю: игуменья, 70 лет, водянкой страдала. Полная была, тучная. Ее даже не взяли в тюрьму, под домашним арестом находилась. Я решил: может быть, ее поэтому и не привезли в Ленинград, оставили там. Но вот я готовлю 12-й том «Мартиролога». Уже прошло много лет, много других томов сделано, и я возвращаюсь к этой истории. Я готовлю воспоминания родственников и знакомых: что это были за люди? Как арест происходил? Как на семье сказалось? И вот у меня здесь страница 608-я, вот: «Воспоминания о Григории Васильевиче Каблукове». Мне пишет его правнук, Анатолий Борисович: «Вот вы говорите “расстрелян”». Я отвечаю: «Да, расстрелян, у меня есть предписание на документе: “Расстрел”, в этом сомнений нет, что в Ленинграде, привезен и убит. Другое дело, что день не могу сказать точно и в каком месте лежит. Но то, что Ленинград, – это точно». А он пишет: «Знаете, а у нас ходило предание, что их убивали кувалдами, здесь, и никуда не отвозили, а прямо кувалдами здесь и поубивали».

И вот пишу комментарии к его воспоминаниям и беру сборник документов о реабилитации 1958 года. А там написано, что комиссия ЦК КПСС постановила: «Сотрудники Белозерского райотдела по НКВД Вологодской области Анисимов, Овчинников, Антипин и другие в декабре 1937 года вывезли в поле 55 человек, осужденных к расстрелу, и порубили их топорами». И я прикладываю одно к другому и тогда только понимаю: они их обухом топора убивали! Конечно, они их не расчленяли. Не рубили на куски, этого не нужно было делать. А в итоге просочились сведения, что убивали кувалдами. Может быть, и кувалдами тоже. Да, насмерть убивали по голове и в яму всех закапывали. Так, видимо, и было. Почему? Потому что Белозерская область только что образовалась, у них не было хорошего оборудованного места, не было практики проведения расстрелов. Поэтому в поле вывезли, кувалдами – раз, закопали, и все. Вот что, видимо, было.

Но там есть и продолжение этой цитаты: «В том же райотделе поленьями (поленьями дров, наверное) убили семидесятилетнюю старуху и сорокашестилетнюю женщину-инвалида». И вы знаете, вот я вам сейчас рассказываю, а тогда я как прочел… у меня же всегда жар проходит по мне, когда я это все читаю. Почему? Ну, во-первых, потому что женщины – а женщин расстреливали много меньше, конечно. Примерно в пределах 6–7 процентов от расстрелянных, но каждая судьба – как удар в сердце. И второе – я вот сел, у меня мурашки побежали, стал думать: «А кто эти двое? Они не могут быть из других людей». Стал смотреть справку – это и оказались игуменья Зосима и та самая староста Кукушкина. Их убили поленьями. А документально оформили как расстрел.

Понимаете, идет речь о том, что небольшое количество людей должны были быстро убить и отчитаться за количество убитых людей, записать всю нужную туфту. Не важно, в какой день, но одним днем. Их убивают два-три дня, но записывают одним днем, и не присутствуют при этом ни прокурор, ни врач, определяющий смерть. Просто нужно было после массовых убийств отчитаться перед Москвой. И, соответственно, поэтому надо было просто закопать этих людей, иногда полуживыми. Я в этом убедился по раскопкам – их закапывали иногда действительно полуживыми, как народ и предполагал.

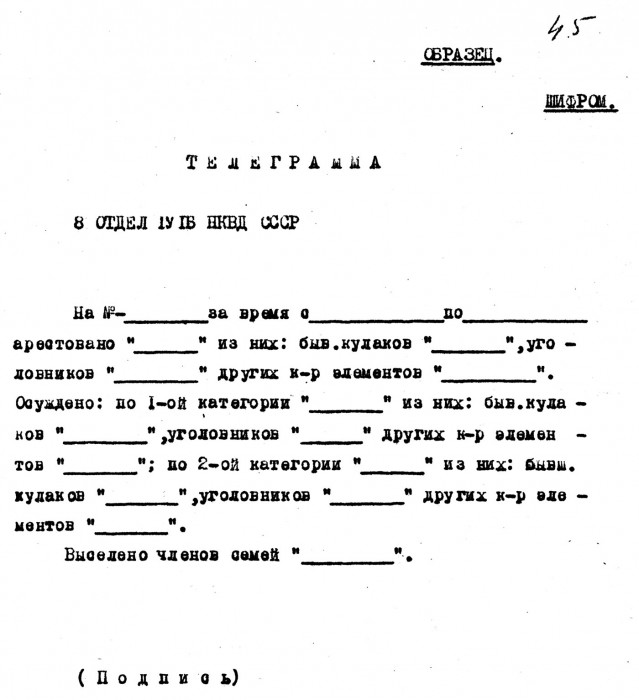

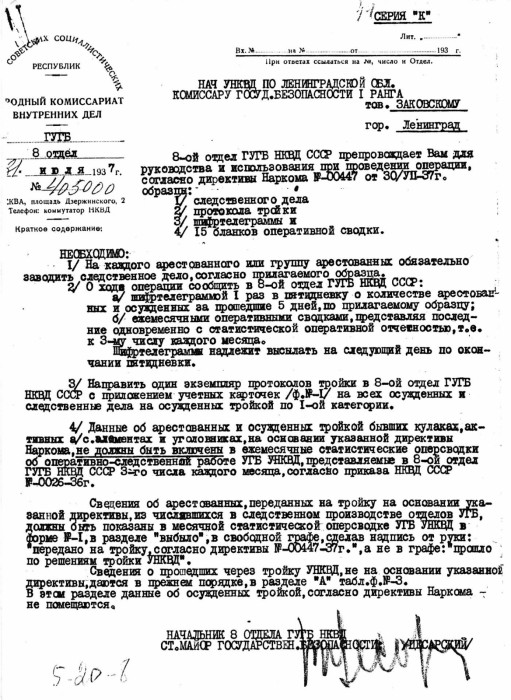

Мы сопоставили документы и материалы раскопок. Понятно, что это называлось «расстрел», «казнь». Но ни казни, ни расстрела не было – были массовые убийства. Перед казнью в Петрозаводске душили веревками, в Медвежьегорске протыкали металлическими палками, били деревянными дубинами, проламывали головы и стреляли из малокалиберного пистолета. Надо было 5–7 раз выстрелить, пока голову окончательно не пробьешь. Почему? Выброса крови меньше. И не потому, что жалели крупнокалиберное оружие, нет, все делалось для удобства палачей. Как все это лучше организовать? Сколько «кубометров людей», как сказано в одном воспоминании одного из начальников белорусского НКВД. «Вот представляете, – говорит он в тюрьме своему сокамернику, – сколько кубометров земли было выкопано, сколько кубометров людей нужно закопать?» Именно эти задачи и решались. И ровно каждые пять дней надо было в Москву посылать телеграмму: сколько людей арестовано, сколько по первой категории к расстрелу приговорено, сколько по второй категории, сколько членов семей выслано.

Что это за категории такие?

Они введены по приказу ? 00447 об окончательной карательной операции в 1937 году летом. Сначала Москва запросила цифры: «Сколько у вас есть на учете неблагонадежных?» Кто раньше был кулаком, торговцем, арестовывался и так далее. Эти цифры были получены. На основании этих цифр были сделаны планы: сколько людей по первой категории, то есть расстрелять сразу, сколько – в лагеря и тюрьмы. Была поставлена задача: чтобы к выборам Верховного Совета СССР, за четыре месяца, страна была бы очищена от всех неблагонадежных. Всеми средствами – вплоть до тех самых топоров. Чем угодно: топили, душили. В Москве в газовых машинах возили к месту казни.

Они выглядели как машины для перевозки хлеба, да?

Да, фургоны. В фургоны были выведены выхлопные трубы, но это не для того, чтобы их там умерщвлять. Просто когда их привозили к месту казни, они были уже в таком состоянии, что не могли никак сопротивляться.

Спрашивается, почему же не воспользовались газом так, чтобы уже и дополнительно добивать не нужно было?

Имитация, туфта. Зачем было вообще эти архивно-следственные дела заводить на каждого? Зачем привязывать к этому статью Уголовного кодекса? Зачем называть это расстрелом? Предписание коменданту каждому выдавалось: «Расстрелять таких-то». Получить, сличить фотографии, расстрелять – все называлось расстрелом, потому что другого вида смертной казни по Уголовному кодексу не существовало. Значит, формально это все расстрел. А на деле – туфта.

Получается, что и сам акт убийства должен был как бы утвердить казнь, то есть помочь им самим поверить в эту «туфту», как вы говорите. Осознать, что казнь все-таки состоялась.

Совершенно верно. Тут такая сцепленная ложь. Ведь что такое эти следственные дела? Это же тоже туфта на туфте. Это «следственные сочинения». С приказом Ежова одновременно был циркуляр, что присылается образец следственного дела. Образец! А мы, историки, не понимали, почему все так одинаково. «Признаетесь, что вы член контрреволюционной повстанческой организации или нет»?» – «Нет, я не признаю, что я член…» Через несколько вопросов: «Но теперь-то вы признаете?» А дальше там «неопровержимые улики». «Теперь признаетесь?» – «Да, теперь перед неопровержимыми уликами я должен признаться». Это же читается как анекдот.

Да, да, да.

Но им надо было это все изобразить, написать, заполнить. Не было даже обвинительных заключений. Это не обязательно было. Да, еще надо было добиться подписи. Почему родственники часто не узнают эти подписи? Говорят: «Да ну, это не он». Или: «Вот это его подпись, а это не его. Видимо, его били и истязали». Да дело не только в этом. По закону и, как мы знаем, по теориям прокурора Вышинского, признание как раз и доказывает вину. Надо добиться признания. Поэтому всегда есть признательный протокол допроса. Значит, в начале там вопросы про родственников, друзей, а потом: «А вы знаете, против вас столько-то показаний, что вы член контрреволюционной организации». – «Да нет, я не член». – «Ну, мы понимаем, что вы, может быть, и не член, но понимаете, доказательства неопровержимы. А нам же надо еще этих всех настоящих арестовать. Вы – нет, а те – да. Для того чтобы это все доказать, должен суд состояться. На суде вы все скажете, вам меньше лет дадут, семья не пострадает и так далее. А если вы будете упорствовать… Подумайте о жене, о детях. Что будет? Это же неопровержимо. Мы будем использовать все». Вот такого рода были разговоры. Человек попадает прежде всего под моральный каток, самый тяжелый. Тут соглашайся не соглашайся, а подпись все равно ставить придется. Конечно, все равно мало кто соглашался – это же сумасшествие! Все, что им вменяют в вину. Тогда уже были истязания. Хотя и не все следователи садисты. «Стой!» Вот стой семь дней и семь ночей. Галлюцинации начинаются. После этого человек готов подписывать что угодно и делать все что угодно. Отсюда часть такого рода подписей. Но был еще третий этап. Были люди крепкие духом, либо просто физически крепкие, по своей внутренней натуре, либо что-то их держало дополнительно – например, верующие. Да что им эта власть, когда есть Бог. Некоторые люди все выдерживали. И тогда делали просто. В каждом отделе ленинградского НКВД был свой мастер выведения почерков. Здесь это делал почерковед, а, допустим, в Новосибирске по одному из расследований установлено, что было сделано так: сначала, вот как школьники делают, какой-то скрепочкой подпись была продавлена с другой подписи на лист, а затем по канавке обведена ручкой. Вот до такого доходило. Но тем не менее надо было создать всю эту имитацию.

Я хотел еще раз вернуться к вашему утверждению, что порой палачи закапывали живых людей.

Как археолог я принимал участие в раскопках Бутовского полигона. В Ленинграде у нас самым большим могильником считается Левашовское мемориальное кладбище – Бутовский полигон сопоставим с ним. Это огромный расстрельный могильник под Москвой, на бывшем стрелковом полигоне НКВД. В третьем выпуске «Книги Памяти» опубликован наш отчет о раскопках. Там ведь как было сделано: там экскаватором конвейерного типа была вырыта траншея в один ряд и более, глубиной четыре метра и шириной тоже около четырех метров. И вот в нее-то и сваливали расстрелянных. Но мы не знали, каким образом. Мы это увидели только во время раскопок. Мы прорезали одну из траншей поперек, раскопом, и спустились вдоль погребений. Мы вскрыли погребения на примерно двенадцати квадратных метрах сверху и с борта, со стороны. Мы были потрясены. Не все археологи смогли работать, глядя на это все. Я это определил как «подземную фабрику смерти». «Фабричное производство смерти». Местные жители, например, считали, что там, под землей, фабрика, завод. Потому что туда едут какие-то машины, людей привозят, а обратно они не возвращаются. Решили, что там ездят на работу. А мой товарищ, археолог Юрий Смирнов (он хорошо знает историю погребений разных эпох и народов), культурологически это сопоставил с помойной ямой. Это не могилы, не погребение, это помойная яма. Я вспомнил слова Лидии Корнеевны Чуковской, когда я ей первый раз рассказывал о Левашовском мемориальном кладбище, где, скорее всего, погребен ее расстрелянный муж. Она говорит: «Почему вы произносите эти слова: “захоронение”, “погребение”? Еще добавьте “периода массовых нарушений социалистической законности”. Это все какие-то чудовищные казенные слова, которые вообще ничего не выражают. Какие могилы? Какие захоронения? Их никто не хоронил».

Как же это захоронение выглядело?

Людей свалили туда без разбору, и сверху на них была набросана вся груда вещей, которые от них не пригодились. Ведь перед этим делом людей раздевали, и часть одежды шла в финотдел в пользу государства. А часть воровали и брали себе палачи. Например, в Медвежьегорске из этого шили себе специальную одежку, чтобы ездить на расстрелы.

А как могла выглядеть такая одежда?

Ну, наверное, была очень удобная, чтобы прикрываться. Например, в Москве у одного из главных расстрельщиков, в чине генерала, был такой большой резиновый фартук.

Это который?

Либо Магга, либо Блохин. Блохин, наверное. Они думали о практической стороне дела. Это же кровь.

Возвращаясь к бутовскому рву… Представьте: на убитых людей были набросаны сапоги, верхняя одежда. Какая-то разбитая бочка с известью. Огромный дубовый пень, который был брошен на голову людям, раздавил их. Много битого стекла бутылочного. Понятно, что пили много – без этого, видимо, такой работы не сделаешь.

Когда раскапываешь, абсолютно не понимаешь, что это такое: что-то смятое, что-то помятое, что-то пружинящее и так далее. А оказалось – резиновые перчатки. Ну вот, как мы знаем, эти желтые резиновые перчатки, которые используются для разных грязных работ. Три пары мы нашли на этой небольшой поверхности. Вот так сдернуты, не вывернуты – так и брошены. Значит, в них, видимо, растаскивали внизу. Далее, было видно, что часть этих тел достаточно упорядоченно лежит, в одном каком-то направлении. У борта этой могилы они вдоль все лежат, там еще каким-то образом упорядочено. С борта погребения примерно пять слоев людей. Пять слоев. Поскольку мы удачно попали на границу погребения, стало понятно, каким образом это все делалось. Вот одномоментный расстрел, ночью, несколько сот человек: расстреливают, скидывают туда, затем бульдозер засыпает эту ячейку, и насыпь, которая перекидывается на людей, сверху насыпанная, становится границей следующей ячейки, следующего погребения. И вот так квадратно-гнездовым способом они заполняли эту огромную траншею ячейками. Но это еще не все. Раскапываю останки, вдруг вижу: из-под останков людей древко округлое выглядывает. Больше, чем черенок лопаты: наверное, сантиметров шесть в диаметре, срезанное, вниз уходит. Ровно через метр – еще такой же. Еще через метр… И догадка пришла по нашей же работе. Мы, когда раскапываем, то делаем квадрат-сетку метровую для чертежей, для отметки на «Кодак» и так далее. А они, значит, когда начинали работу, видимо, в дно траншеи вбивали колья на расстоянии метра друг от друга, чтобы компактнее туда сбрасывать людей. Ведь задача была в том, чтобы абсолютно компактно все это делать. Следующую ночь еще, следующую ночь – еще.

И как свидетель я рассказываю в связи с этими раскопками три важных обстоятельства. Первое: на поверхности мы нашли 53 черепа, в которых нет отверстий от пули. Мы же знаем, что вроде как стреляли в затылок. А здесь этого нет. Я нашел только один череп с пулевым отверстием. Потом нашел двойное входное пулевое отверстие и двойное выходное в черепе, который был под этим огромным дубовым пнем. И потом, уже после моего отъезда с раскопок, нашли еще в двух. Значит, из 57 черепов только в четырех были пулевые отверстия. Зато были констатированы странные рубленые вмятины в костях. Экспертиза показала, что это удары тупыми предметами. А на дне этого четырехметрового раскопа я расчищал кисть руки человека. Там была такая хорошая сохранность, что когда расчищаешь, то таким золотисто-красноватым цветом светится, а земля сохранилась в этой форме. И потом ты понимаешь, что это переплетены пальцы рук. Это оказались брошенные друг навстречу другу две руки, которые были сплетены, c переплетенными пальцами. И сверху еще листочек спустился на эти две руки, такой зеленый – был конец осени. Я долго думал над этим, они у меня так и стоят в голове, эти руки, все эти годы. Невероятно, я подумал, но, скорее всего, они были живы, на дне, эти люди. И я понял, что если ты кидаешь людей на четырехметровую глубину, там уже не обязательно достреливать. Добивали, видимо, если кто-то подавал признаки жизни. Этому всему не было ни удержу, ни названия, ничего. Делали что хотели. Страх, ложь – и делай свое дело. Вот и все.

Вы верите в Бога?

Я? Да.

Как можно отнестись к этим людям, убийцам, которых и палачами, да и людьми-то трудно назвать?

Ну что вы! Они ходят вокруг нас, такие же люди. Когда человек освобождается от любых моральных обязательств... Когда моральный кодекс строителя коммунизма придумали? По-моему, в 1962 году, когда все хватились: с моралью-то не очень! А до этого и морали-то никакой не было. Слова «милосердие», «благотворительность» – это все было отброшено. Строился новый мир. Кто-то из них спивался, уходил с этой работы, старался избегать этого, а кто-то делал все железно. Кто-то потом покончил с собой. Разные были судьбы. Кто-то был и следователем, и садистом. В Медвежьегорске один из палачей – это документально зафиксировано – людям совал иголки под ногти. Не на следствии, а уже тем, кого надо было расстрелять. Я прочитал и подумал, что это же особый какой-то садизм.

И еще там возили живыми, с кляпами во рту. По пять слоев нагружали на грузовик и отвозили за 16 километров от изолятора в лес, на место расстрела. Не всех живыми привозили, конечно.

То есть уже не в фургоне, а как дрова?

Да, как дрова, накладывали людей, утрамбовывали, брезентом накрывали, и садились еще охранники. Потом, когда этих охранников допрашивали, они еще жаловались на плохие условия работы. Потому что представьте, как работать, когда у тебя под брезентом лежат люди в пять слоев: какой от них запах, какой там ужас! Я прочитал, что если кто-то кляп выбрасывал или начинал кричать, его на месте протыкали железной палкой. И дубинами били. Понятно, что не каждый может это делать, и, пожалуй, это делали определенные садисты, а с другой стороны, они оглядывались на рациональное начало, освобожденное от всех моральных правил. У них приказ. Они делают такое дело. Это их работа. Кстати, премиальные за это получали. Так же, как оплата следователям зависела от каждого расколовшегося «врага народа». Доносчики, соседи, которые что-то там сказали, – это все ерунда. Были официальные осведомители, которые поставляли материал, и только это и принималось во внимание, и за это они получали деньги и ценные подарки. Это все была плановая система. А то, что нашлись доброхоты, – так, согласно Уголовному кодексу, они могли быть привлечены за недоносительство. Так вот, эти люди, которые убивали, тоже убивали из страха, чтоб не расконспирировать операцию, чтобы им за это не пришлось отвечать. А иголки знаете почему совали? Там относительно этого негодяя и пояснено: «Зачем же вы его били и пытали?» – «А чтоб выпытать, где у него на воле деньги припрятаны». То есть все имело рациональное объяснение. Сохранились описи изъятого у тех, кого должны расстреливать: платки, платья ситцевые, шинели, шапки, монеты, образки, иконки, крестики. И там есть строчка: «Зубы и коронки белого и желтого металла». Это сдавалось в финотдел НКВД в пользу государства.

Скажите, а сколько свидетельств с другой стороны? Ведь в 1958 году, наверное, говорили с прямыми исполнителями и организаторами всего этого, и это где-то сохранилось.

Да, вы в точку попали, такого-то материала как раз очень много.

Но это недоступно?

Конечно, не общедоступно. У нас ведь в стране все кампаниями. Там кампания репрессий – тут кампания реабилитации. С 1954 по 1964 год. Потом все было заморожено, приостановлено. И затем с 1987 по 1997 год – это были два активных десятилетия, когда большую часть людей реабилитировали. И особо ценна, конечно, кампания 60-х годов. В то время еще были живы многие и многие люди, которые все знали. Если бы, к примеру, целью тогда ставили показать, где могилы, куда возили, мы бы сейчас все имели. Просто тогда этой задачи не ставилось. Задача ставилась реабилитировать, причем только по заявлениям родственников. В эту первую кампанию строжайше было запрещено касаться мест погребения и всего, что связано с массовыми расстрелами. Почему? Есть объяснение. Этих же вопросов не стеснялись в 1939 и 1940 годах. Когда надо было найти козлов отпущения, закрывать все эти расстрельные дела, часть чекистов попадала в поле зрения военных трибуналов как раз за превышение полномочий, неправильное ведение следствия и т.д. Надо было показать, что партия и государство во главе с главным злодеем всегда правы, они хорошего хотели, а вот эти… Так вот, в тех материалах мы можем найти сведения и о местах погребения, и о технологии расстрелов.

В 1939-м?

Да. Технологии расстрелов. Почему я ее и документально знаю, а не только по раскопкам. А вот в 60-х годах это все было напрочь закрыто. Советский Союз, по предыдущей своей подлости, пытался сунуть на Нюрнбергский процесс материалы катынского расстрела. Что, мол, мы сами раскопали, это фашистские зверства, и так далее. Была же целая комиссия под руководством Бурденко, которая старалась опровергнуть международную комиссию, представила свои раскопки, свою эксгумацию, целую туфту нагородили. «Это немцы! Вот доказательства, вот комиссия. Это только немцы могли сделать». И хоть ты кол на голове теши такому человеку. Если он понимает, но лжет, ничего не докажешь. А другой по простодушию будет верить. Скажет: «Нет-нет. Не могли – и все тут».

Скажите, когда вы наблюдаете политические изменения, которые сейчас происходят в России, это у вас как у историка не вызывает чувства тревоги, что люди легко могут войти в новый какой-то...

Дело в том, что меня это чувство никогда не покидало. После всего, что случилось, мы имеем дело с умственно перекалеченным населением, покалеченным страхом, молчанием и всем другим тоже. И вот сидят так же, как вы передо мной, две дочери одного расстрелянного человека. И рассказываю я им всю правду. Одна чуть-чуть говорит, другая молчит. А потом вторая мне говорит: «Скажите, Анатолий Яковлевич, много вы читали исследований? А может, Сталин все-таки не знал этого всего?» Она с этим до сих пор живет. И не идет дальше этих представлений. А другие не идут дальше представлений о том, что во всем виноват плохой сосед, Петров или Иванов. Потому что чудовищно тяжело было жить с мыслью о том, что это государство во главе с его вождем это все организовало и что такая власть висит и над тобой. И теперь оказывается, что правнуки и внуки не знали ничего об этом. Есть дети репрессированных, которые готовы рюмку за Сталина поднять. Ко мне приходили, кстати, еще и родственники людей, ответственных за расстрелы. К моему удивлению, оказалось, что с ними интереснее даже был разговор, глубже.

Почему?

Потому что у тех, кто приходил от расстрелянных, как правило, все просто: мой отец хороший, замечательный, раз его расстреляли и реабилитировали, а вот другие – плохие. И дальше этих мыслей ему ничего и не надо. А эти люди приходят с мучением. И спрашивают: «Как же так? Ну он в семье же был нормальный человек, вы можете доказать, что действительно он в этом всем принимал участие?» Я им показываю документы, которые могу показать: что подписывал человек обвинительное заключение. Да, вот его расписка, что командовал расстрелом стольких-то человек. Расстрелял или не расстрелял сам – не знаю, но командовал. Тут, я думаю, прав был Солженицын, который говорил, что через сердце каждого человека проходит линия зла, ему дана воля выбора, и она очень тяжелая и очень серьезная. Когда я говорю «среди нас ходят», я имею в виду, что все окружающие нас люди способны и на то, и на другое. Ну, не абсолютно каждый, но они способны на разное.

Когда я думаю о том, как к блокаде относятся люди, ее пережившие, я предполагаю, что они молчат не только потому, что было запрещено об этом говорить, но потому что на самом деле оказалось, что за считанные недели, не говоря уже о месяцах, человек превращается из довольно приличного...

Да, он звереет.

И это осознание хрупкости тебя самого как приличного человека просто убивает. Поэтому блокада – это еще и ужасный памятник тому, что человек, вопреки его добрым намерениям, интеллигентности, моральным принципам, способен превратиться в нечто совершенно другое. И это ужасает.

Все правильно, все так. За все эти годы советской, да еще и частично постсоветской власти память, как и все остальное в нашей стране, была разгорожена заборами. Вот тут у нас память о священной войне, и она должна быть патриотическая, с барабанами, горнами, тут все такое только хорошее. А тут другая часть памяти – это о репрессиях. Тут, знаете, дело темное, сомнительное, тут надо с каждым разбираться. Один мой коллега не выдержал и говорит: «Вот интересно: вы не разбираетесь, отчего человек умер на поле боя, от поноса или еще от чего-то. Тут вы не разбираетесь, а здесь вы хотите, при всех этих массовых расстрелах и подлостях, в чем-то разобраться».

Так ведь и сама память работает по-разному. Есть блокадники, которые могут рассказать почти обо всем; как свидетели они живут с горящим внутренним долгом и так далее, а есть другие, которые никогда не расскажут обо всем пережитом, хотя я и представляю, что там творилось. Точно так же и с лагерями.

Я пришел однажды к профессору известному, который был выведен в воспоминаниях своего солагерника – в Сибири, в Мариинске, во время войны. Он работал там лечпомом, фельдшерским помощником. И вот он говорит: «Понимаете, я о лагере никогда не напишу и не расскажу. Потому что вы просто представить не можете, как жили люди во время войны в лагере, какой был голод и как было тяжело даже в вольной жизни – а что уж в лагерях творилось!» Он говорит: «Я же фельдшером работал. Смертность от голода, пеллагры и всего остального была чудовищной. Вообще все было ужасно. И когда я говорю слово “лагерь”, я вспоминаю три картины». Одну из них моя память стерла – память плохое иногда стирает. А два эпизода я вспомнил, о которых он мне рассказал. Он говорит: «Передо мной кинематографически три картины. Первая. Человек видом, как я понял, из Освенцима вышедший, скелет один, на нем пенсне с остатками какой-то, может быть, даже позолоты, и он из последних сил, худенький, согнувшись, палочкой пытается расковырять в земле человеческие экскременты, чтобы что-то из них съесть. Это был, судя по пенсне и по виду, когда-то человек. И второе: за зиму напомирало столько людей, и это все валялось грудой у фельдшерского пункта. И потом надо было это все вывозить на подводах и хоронить в ямах за пределами лагеря. Так вот, нагружали подводы, подъезжали к выходу из лагеря, и надо было каждому пробить голову молотком для надежности».

Была царская Россия, какая она была, потом – 1917 год, и начинаются расстрелы. Каким образом и как быстро люди превратились в убийц? Как быстро и каким образом образовалась эта машина, «фабрика смерти»?

Быстро, мгновенно. Если взять именно машину и каким образом она стала работать, раскручиваться и втягивать все новых людей, соблазняя их пайком, жизненными условиями, квартирой, то она сформировалась еще до 1917 года. Потому что у нее была теория, которую основатель этого государства сразу приложил к делу. Это же кто-то забывает сейчас, а задача была какая? Почему говорят: «Он не виноват, была гражданская война»? Прошу прощения, а у кого же была теория превратить войну империалистическую в войну гражданскую? Ее осознанно, с нажимом, с нахрапом превращали в то, как они себе представляли образец: Великую французскую революцию и вообще подобного рода движения и перевороты. Они думали, что на основе одного кровавого, безразборного месива по всему миру они изменят мир на светлый и замечательный. Это кажется чудовищным, фантастическим, но ведь это теория, они ей следовали. И, соответственно, беспощадные расстрелы: «Ах, не идешь на фронт, идешь в церковь – расстрел через десятого». Эта машина работала вовсю на фронте, в условиях гражданской войны работала. В условиях тыла. Я разобрал материалы с 1918 по 1941 год, связанные с расстрелами. А чем они отличаются с 1918 года? Сейчас раскопки произведены в Петропавловской крепости. Я ходил смотрел эти могилы – это же просто одно и то же, что красный террор, что большой террор.

Объясните.

Массовые. Первое – большая яма, в которую свалили много людей как попало. Второе – документы на них. Так там их еще меньше. Никаких особо документов не требовалось. Дело представляет собой просто ворох бумажек каких-то, несколько допросов. Экзекуция тогда не отлилась еще вот в этих чеканных допросах и т.д. Однако это первые могилы заложников красного террора. Значит, передо мной документ. Пишет один оперуполномоченный начальнику учетного отдела в 1921 году, во время гражданского мятежа, что «этот документ найден мной в корзине выброшенных бумаг». Документ времени красного террора. «Считаю, что ввиду его особой исторической важности его надо сохранить, все имена взять на учет». Что перед нами? Список из пятисот человек, взятых и расстрелянных в качестве заложников, – больше, кроме этого, там ничего нет. Фамилия, имя, иногда отчество. А иногда стоит: «Как участник белогвардейского заговора». Или «как царский слуга», или еще что-то. И все. И в газетах эти имена были еще опубликованы. На большинство из них нет ни дел, ничего.

Но не надо даже по Петропавловке ходить. Всему миру известны обстоятельства убийства царской семьи. Чем они по жестокости и по уровню отличаются от того, что мы знаем по раскопкам времени большого террора и победы социализма? Ничем. То была одна победа, здесь была другая победа. Мы знаем тоже, что и топили, и забивали палками, и убивали всеми видами и способами. Даже часто не имея на это распоряжения ВЧК. Это было сразу. И часть людей ожесточенных, способных это все выполнить, была готова на это. Часть из них прожила до 1938 года, и там эти же люди этим же и занимались. Но все-таки, когда мне говорят: «Народ во всем виноват», я не могу принять эту формулу. Извините, вы имеете в виду и жертв всех записанных, и героев, которые против этого сражались? Не надо глупостей, или, как говорится в нынешнее время, пурги. Многие сопротивлялись. Но вооруженная, готовая к жесточайшей расправе машина заработала капитально. Она работала с теми, кто стеснялся: кто стеснялся по своим интеллигентным представлениям, по вопросам веры, как часть христиан. Часть христиан была глубоко верующая, а часть была такая вольная.

Вы опубликовали то, что стало известно о смерти Гумилева. А о смерти Хармса известно, как это произошло?

К сожалению, нет, но не исключаю возможности, какие-то детали станут известны. Но вот в нашем городе издана в 35 томах «Книга Памяти» о погибших в блокаду. Понятно, что будет много описок из тех документов, которые писались от руки во время смерти, в домовых книгах и т.д. Кто-то будет пропущен, кто-то не назван.

Но оказались интересными два других обстоятельства, в связи с которыми полностью перекликаются все мои занятия о той памяти с этой памятью. Первое: понятно, что у всех расстрелянных были родственники в Ленинграде. И думали, что их родные, скорее всего, в лагере, они же не знали о смерти. Потом начинаем изучать эти имена. Смотрим. Что такое? Человек расстрелян в 1937 году, а здесь он умер во время блокады в 1942-м. У нас он расстрелян в 1938 году, а здесь он умер в 1941 году во время блокады. Как это? Объяснение нашлось, оно естественное. Когда придумали врать про смерть и расстрелянных, органы ЗАГС выдавали лживые свидетельства, и записи такие реальные делались. А из госбезопасности выдавалось указание, что на самом деле человек расстрелян, но вы там запишите в органах ЗАГС, что он такого-то числа умер, и родственникам сообщайте эту дату. Так было в первые годы после смерти бандита Сталина, а потом стали называть настоящие даты расстрела. И родственники, и те, кто хотел подлинно узнать, получали другое свидетельство о смерти, где дата уже была установлена. А если они дожили до 1989 года, до перестройки и до Горбачева, то они уже могли получить и третье свидетельство о смерти, где все было абсолютно правильно. У них было три свидетельства о смерти. Так вот, если они потом получали правильные даты в свидетельстве о смерти, то в книгах ЗАГС даты исправлялись. Это опять-таки давали органы госбезопасности. Но если никто не обращался, то оставалась запись «умер в 1942 году в Ленинграде». И вот представьте, люди начинают создавать «Книгу Памяти», они делают ее по домовым книгам, по записям моргов и по записям ЗАГСов, а еще родственники подают сведения для блокадной книги. Но часть родственников не очень знали все эти дела, некоторые и сейчас толком не понимают про репрессии ничего, у них есть свидетельство о смерти: «Жил в Ленинграде, умер в 1942 году». Это же государство выдало – значит, это правда. Они подают в «Книгу Памяти», что вот мой тоже умер в блокаду. Значит, это могло и от родственников пойти, и не от родственников. Просто из книги ЗАГСа выписывали всех. И в итоге мы, во-первых, в книге блокады имеем давно погибших от расстрелов, числящихся как блокадники, а с другой стороны, здесь нет людей, которые во время блокады умерли в тюрьмах. А где же эти люди? Почему они не блокадники? И почему они не умерли? Где Хармс в этих томах? Нет его. Поэтому мы о Хармсе составили соответствующую справку – ведь он такая же жертва блокады, только еще двойная. А где расстрелянные во время блокады? Во время блокады еще и расстреливали. Тоже как шпионов. Сын академика Платонова – немецкий шпион. «Расстрелять». План же надо выполнять. Все продолжалось, ничего не изменилось.

Вот 22 июня 1941 года немецкие войска перешли советскую границу, а с 23 июня начались аресты в Ленинграде. Что здесь интересно? Это отдел НКВД, они лучше себе представляют обстановку, как быстро катятся войска к городу. В июле, месяц прошел с начала войны, сжигаются все тюремные дела расстрелянных в 1937–1938 годах. Таким образом мы по этому периоду не имеем фотографий. Представляли, что это может каким-то образом оказаться в руках врага. Это, кстати, к вопросу о том, что понимали, чего наделали, – ну чего, как говорится, прятать, если все правда?

И еще что происходит – с июля, августа. Еще никакой блокады нет. Часть следственного аппарата, чекисты вместе с арестованными, отправляется на Урал, чтобы там, в хороших условиях, в тылу, довести эти дела. И вот идет война, а там год-два длится следствие, и потом отправляют в лагерь человека или он умирает в Златоустовской тюрьме. Это все происходило. Вот они, все памяти, абсолютно слитны.

А мы должны исследовать все это, все имена мы обязаны помнить, родственники должны знать и примерно представлять себе, где кончил жизнь их близкий человек. И Хармс – один из них, мы специально решили выписать такую справку, чтобы было понятно, что все имена мы учитываем. Обстоятельства? Ну, видимо, все-таки от голода.

Вы столкнулись со смертью стольких людей. И вы должны, наверное, были задаться вопросом, почему так важно, чтобы человек не умер насильственной смертью, и почему так важно, чтобы его похоронили, чтобы узнали, кто именно и где лежит, как умер, поименно.

К счастью для меня, я просто знаю и понимаю, что это должно быть. Это должно быть так же просто, как вот, я помню, одна бабушка ярославская, когда у нее спросили: «А что ты, бабушка, тут живешь на опушке леса, одна в избушке, одной же тяжело, а тут вот еще по избе гуськом ходишь, какую-то похлебку готовишь?» – а она говорит: «А люблю». И должно быть простое чувство: вот нельзя убить. Нельзя – и все.

Да, по неосторожности, по сложности человеческого существования, какое оно есть на земле, наверное, пока жив человек, будут насильственные смерти, будет неестественный уход из жизни. Но этого не должно быть. Это не норма. Уход должен быть естественным. Вообще, человек должен жить. Нездорово даже то, что человек болеет часто. В этом есть даже какая-то несправедливость. Должен жить, что-то сделать, уходить. И люди должны видеть явно, как он жил, как ушел, и помнить об этом месте.

Это вот мое такое доморощенное рассуждение. У меня очень много доморощенных рассуждений. Они мне помогают жить. К примеру: «Жить можно – задумываться сложно». Я придумываю себе какие-то такие пояснения, с которыми можно продолжать эту работу. Ведь это же очень непросто. Меня часто спрашивают: «Да как вы вообще этим всем занимаетесь, как это возможно?» Я говорю: «Не знаю». Я утром просыпаюсь и день проживаю как путешествие. От светлого к светлому, от хорошего к хорошему. Но в конце дня бывает очень сложно. Потом мне надо сбросить, день пережить и заново возвращаться к этому, к этому ко всему.

И я думаю – может быть, это патетически звучит, может, наивно звучит, примитивно, но это моя такая мысль: когда-нибудь в отношении всех этих дикостей, в отношении памяти о несправедливо погибших в XX веке не смогут люди уже просто сказать: «Да ничего страшного, убили кого надо, это пятую колонну убивали, врагов народа. А зато. Да, перегибы были». Уже не смогут так сказать, будет невозможно. Когда-нибудь так случится. Когда мы начали издавать эти «Книги Памяти», мы все были наивными, энтузиастами. Мы думали: вот мы их издадим, дадим все эти имена – и все сразу всё поймут, и это будет замечательно. Этого, конечно же, не произошло. И теперь я точно понимаю, что все не поймут. Это не для всех. Это для того, чтобы хранить память. И чтобы были такие, которые открыли бы эти книги – а тут я тебе все исследовал и доказал. «Это твои сограждане? Это ты признаешь? Они здесь рядом жили». – «Да, признаю», – они говорят, как правило. «Ты понимаешь, что мы должны обо всех помнить?» – «Да, понимаю». – «Ты понимаешь, что нам не хватает в жизни этих людей?» Убивали ведь, как правило, лучших. Уходили лучшие – что на войне, что здесь. И без этой памяти нам в жизни пути уже нет.

Скажите, а как вы поступаете с именами карающей стороны, с именами убийц, садистов?

Публикую, не стесняюсь.

Ну вот, скажем, 3-й том «Мартиролога»: подонок Слепнев, следователь, которого вспомнила сидевшая там Александра Иосифовна Любарская, писательница, он ее бил на допросах. Из тех, кто дожил до 1939 года и смог подать заявления в прокуратуру, кого-то выпустили. Так и Любарскую выпустили. За нее писатели Маршак и Чуковский поехали к Вышинскому хлопотать, и ее освободили. Она вышла на свободу, но обо всем помнила и рассказала, в том числе об этом следователе Слепневе.

Вот перед нами тип нового человека, который прекрасно вписался во всю эту систему. В 1917 году он еще дитем был. Начали проводить карательную операцию 1937 года. Аппарат НКВД не в состоянии был вести такое количество дел, поэтому летом 1937 года для помощи срочно начали призывать чекистов запаса, курсантов всех школ НКВД. И передовых рабочих с заводов. И вот Слепнев с производства реально был подонок из подонков. Знаете, как это было: а давайте двинем его куда-нибудь в начальники или в аспирантуру, пусть этот идет туда, лишь бы не мешал работе, лишь бы не ходил здесь. Гнилая часть людей попадала все выше и выше, а потом люди удивляются: «А чего это он?» Молодой Петр Слепнев приходит, попадает в контрразведывательный отдел. Шпионов ловить японских. Боже мой! Дело «Лендетиздата». Все детские писатели – японские шпионы, Маршак во главе. У них голова там закружилась у всех. Всех поарестовывать, всех подводить под расстрел. И Слепнев, сукин сын, понаплодил массу допросов и подвел под расстрел лично нескольких человек. В это время у него еще ребенок рождается, жена молодая, он этим всем занимается. Приходит юбилей НКВД, 20 декабря. Среди награжденных по управлению именным оружием – Слепнев. Передовик, молодец, японских шпионов порасстрелял в ноябре 1937 года. Он продолжает с размахом это все делать и дальше. Для того чтобы допустить на свидание с одним арестованным артистом его жену, успешно с ней спит, так сказать, пользуется всеми благами чекистской должности. Наконец, на него наросло всего этого довольно много, пришел 1939 год, и его из НКВД отчислили. А что, потерялся этот человек в жизни? Что с ним произошло? Когда в 70-х прокуратура вызвала его давать показания, у него уже был ряд наград и он, если не ошибаюсь, был преподавателем какого-то техникума.

Ну вот, когда я с этим случаем столкнулся, то, во-первых, опубликовал все воспоминания Любарской о том, что творилось, а во-вторых, мне удалось найти заявление Любарской в прокуратуру о том, как он ее избивал. Но дальше произошло вот что. Я нашел письмо Любарской прокурору и копию несу показать Александре Иосифовне. И вот она это читает и не признает, что она это писала. Я так и не опубликовал это письмо, поскольку она была против. Но ее воспоминания, как все происходило, у нас опубликованы в «Мартирологе», в комментариях про этого Слепнева. Единственное, чего я не стал делать, – это докапываться, жив ли он сейчас или его родственники. Моя задача – свидетельствовать об этом всем и рассказывать.

О мертвых?

И о живых.

Большое вам спасибо.