Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Узнав, что в Калифорнии живет нейробиолог, открывший «ген воина», который стимулирует агрессию и подавляет любой интерес к тому, что о действиях носителя этого гена думают окружающие, к тому же в ходе изучения мозга и генетических профилей убийц-психопатов обнаруживший признаки психопатии у себя самого, я ощутил жгучее желание пообщаться с этим незаурядным ученым. Позднее, разумеется, выяснилось, что такого гена не существует, а речь идет о группе генов, что он вовсе не открывал «ген воина», а выявил определенные связи между его наличием и мозговой деятельностью и пришел к выводу, что влияние этих генов на поведение зависит от родительской любви и воспитания. Более того, оказалось, что психопат психопату рознь и далеко не все из них становятся преступниками.

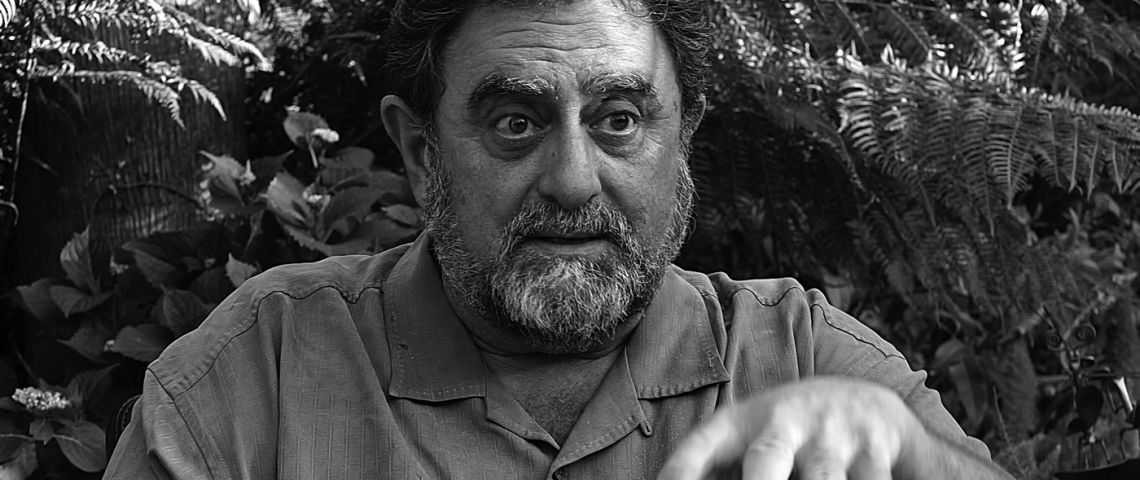

Почетный профессор анатомии и нейробиологии, профессор психиатрии и поведения человека Калифорнийского университета в Ирвайне Джеймс Фэллон (род. 1947) не только занимался исследованиями на стыке неврологии и генетики, но и серьезно углубил понимание болезней Альцгеймера и Паркинсона, химических процессов в мозге при шизофрении, изучал связь криминального поведения с процессами в мозге и влияние на творчество нейрохимических изменений и психических отклонений, вызванных никотиновой и кокаиновой зависимостью. Более десяти лет он координировал работу полутора десятков крупнейших университетов США в области биомедицинской информатики. Но все представления о его научных достижениях и международном признании меркнут перед впечатлением от встречи с этой вулканической личностью; он говорит втрое быстрее, чем другие думают. Первым делом профессор поинтересовался, что мы будем пить – сразу хороший бурбон или для начала вино, а после почти пятичасовой беседы, пары бутылочек бурбона и нескольких бутылок вина предложил «куда-нибудь съездить», настояв, что сам поведет машину, хотя ночью еще после нескольких бутылок вина в пляжном баре Калифорнии ему показалось важным, чтобы за руль сел тот, кто меньше выпил. Около четырех утра на одной из следующих остановок я отключился, а около пяти нейробиолог, свежий как подросток, предложил поехать отдохнуть к нему домой. Опуская подробности, отмечу лишь, что наша первая встреча продлилась почти сутки и завершилась серьезным похмельем под вечер следующего дня.

Когда я выполз из отведенной мне спальни в поисках стакана молока, Фэллон как ни в чем не бывало сидел за компьютером и, чертыхаясь, делал ставки на тотализаторе скачек. Стало ясно, что до интенсивности его жизни мне еще далеко.

A. Р.

Несколько лет назад я участвовал в съемках документального фильма для «Хистори Ченнел», посвященного технологиям в фильмах «Звездные войны» и «Человек-паук». Я говорил о том, что никакой фантастики в них уже нет, мы сейчас этими технологиями обладаем. Публика в целом понятия не имеет, что происходит вокруг. Я сейчас участвовал в таком эксперименте: мы взяли клетки соединительной ткани из кожи людей с болезнью Альцгеймера и внедрили в них вирусные гены, стимулирующие производство нейтрофинов, в частности, фактора роста нервов. Потом мы вернули их в мозг больных Альцгеймером, и в трех четвертях случаев это сработало. Мы уже знаем, как это делать, так что теперь только вопрос времени, как быстро мы научимся «отключать» префронтальную кору головного мозга. Если ввести в нее агонист ГАМК, который тормозит…

Что ввести?

ГАМК, гамма-аминомасляную кислоту, это тормозной нейромедиатор центральной нервной системы.

И что будет, если ее затормозить?

Если ее отключить, человек теряет нравственное и этическое чувство, становится импульсивным, психопатичным. Это гораздо более тонкий эффект, чем при лоботомии, потому что перестает работать только орбито фронтальная зона коры головного мозга, отвечающая за этику и нравственность.

А зачем ее тормозить?

При ее нормальном функционировании происходит следующее. Вы думаете: «Хочется трахаться, надо кого-то найти, вперед». Однако аппарат торможения ставит ваше желание в контекст – культурный, социальный, легальный. За сексуальное желание отвечает другая область мозга – миндалевидное тело. Орбитофронтальная зона получает информацию оттуда и соотносит ее с культурной ситуацией, в которой вы находитесь. Если они не стыкуются, орбитофронтальная зона посылает сигнал в так называемое прилежащее ядро, которое блокирует ваше поведение. Это круговорот химических веществ с известными свойствами. А если у вас отключить орбитофронтальную зону, то вы трахнете первую попавшуюся женщину хоть посреди улицы. Ничего святого для вас не будет. Любое поведение может считаться плохим только в некотором контексте. А ставит их в этот контекст орбитофронтальная зона: «А можно ли делать это в данный момент?»

Вы говорите о миндалине, коре головного мозга. А где, собственно, Я?

Ну если... Тут хорошо работает фрейдовская структура с эго и суперэго.

Но это же чистая литературщина!

Мы говорим об этом в терминах животных импульсов, возникающих в миндалине и гипоталамусе, потому что их можно многократно воспроизвести путем стимуляции. Мы знаем, как работает эта схема. Знаем, как можно индуцировать и репродуцировать удовольствие. В терминах Фрейда речь идет об Оно – эмоциональных, животных импульсах, благодаря которым мы живем. Но мы также знаем, что есть врожденное нравственное чувство, а еще есть этика, которой надо учиться, – это правила общества, религиозные предписания.

Существует ли врожденное нравственное чувство?

Ребенка же не надо учить не убивать. Нормальный ребенок не будет убивать или воровать. Когда им один-два года, они немного психопатичны, но потом их не надо этому учить. Существует около 350 видов адаптивного поведения, и дети в определенном порядке через них проходят – первый тип страха, второй тип страха, улыбка, «гу-гу, га-га». Их много. Разумеется, большинство людей ХХ века считают, что этому надо учить. На то есть причины. Все хотят стать папочкой и мамочкой – правительство, церковь, родители тоже хотят быть папочкой и мамочкой. Все стремятся что-то создать. Ведь ребенок – это tabula rasa, чистая доска, а мы оставляем на ней следы культуризации. Однако это не совсем так, во всяком случае, ничто на это не указывает; ребенок проходит через все эти этапы естественным образом, автоматически.

Откуда вы знаете, что дети развиваются естественным образом именно так?

У нас есть много данных на основе наблюдений за животными, за приматами.

Но ведь дети и животные – это разные виды.

Обезьяны и дети одинаковы.

Одинаковы?

Они очень похожи. Крайне. Я работал со множеством обезьян. Они ужасно умные. Все понимают.

Но с детьми, я полагаю, вы не экспериментировали?

Нет оснований думать, что дети всего этого не знают. Вообще говоря, многие растут в очень суровых условиях, но все равно не убивают. Есть тезис: чтобы понять, что убивать нельзя, надо этому научиться. Но это не подтверждается фактами. Эквивалент фрейдовского эго, сознания – дорсолатеральная префронтальная зона головного мозга. Соответственно, она не совпадает с моральным чувством из орбитофронтальной зоны, хотя они связаны. Самосознанием сейчас считается центральная цепь, в которую входят дорсолатеральная префронтальная зона и так называемое предклинье полушарий. Она отвечает за самосознание, контроль над чувствами и т.д. Она отличается от латеральных височных зон, которые отвечают за восприятие мира как механизма. Если надо локализовать Я как самосознание, то оно находится в дорсолатеральной префронтальной зоне головного мозга. Вот здесь (показывает).

Слушая вас, я начинаю серьезно сомневаться в том, что нейрохимия может что-то объяснить о человеке. Серьезно сомневаться.

Это вопросы, с которыми философы любят биться головой о стену, и их можно понять, потому что вопросы сложные. Есть вопрос о материи сознания, и вопрос этот таков: как из этой цепи рождается субъективное ощущение Я, субъективное ощущение сознания? Этого никто не знает. Но философы об этом любят порассуждать. Объясняет ли нейрохимия, кто мы такие? Объясняет ли она наш сознательный опыт и опыт взаимодействия с другими людьми? Нет, но… Я никогда не видел проблемы в этом дуализме. Для меня важно, что мы можем управлять и измерять, а остальное меня не волнует. Для философов это проблема, для меня нет. Я даже не до конца понимаю, в чем она состоит.

И вы считаете, что нейрохимия более или менее объясняет наши поступки и их причины?

Не только нейрохимия; еще есть гены, разные физические факторы. Вместе они могут объяснить любые акты поведения и восприятия. И объясняют. Любой процесс можно проиллюстрировать картинкой с ПЭТ- или МРТ-сканера, и мы это видели. Причинно-следственная связь непосредственная: на этих аппаратах мы видим и измеряем именно то, что человек чувствует или делает. Это не решает главную проблему, о которой я говорил, но я не думаю, что это проблема в принципе нерешаемая.

Вы в рамках самого механизма видите причинно-следственную связь, что приводит к чему?

Конечно, мы все время думаем о причинно-следственной связи.

Если, например, наш диалог доставляет мне удовольствие, вы, установив несколько причинно-следственных связей, могли бы объяснить, как это удовольствие зависит от определенных нейрохимических процессов, правильно?

Если что-то из того, что я говорю, вы знаете, а что-то оказывается неожиданным, то благодаря взаимодействию этих двух антиподов мозг производит эндорфины, и вы хорошо себя чувствуете. Потому что вы не можете предсказать, что я скажу, однако это кажется вам заслуживающим доверия, правдоподобным. Если бы вы жили только внутри своих убеждений, это было бы как щекотать себя. Собственно, щекотно не будет, потому что сигналы, исходящие из коры и поступающие в двигательную зону, сравниваются. Когда вас кто-то щекочет, это происходит неожиданно: вы не знаете, когда вам будет щекотно, и в эти периоды ожидания производятся эндорфины, вы смеетесь из-за этого. А если вы попытаетесь пощекотать себя самостоятельно, то вы будете знать, когда будет щекотно, нет ожидания, и эндорфины не производятся. Момент ожидания крайне важен. Когда вы смотрите кино, рассматриваете произведение искусства или говорите о другом человеке, вы ищете нечто знакомое и одновременно нечто неожиданное, потому что обе эти вещи важны для того, чтобы опыт оказался приятным – будь то искусство, диалог или мысль.

Давайте рассмотрим природу причинно-следственной связи. Я слушаю вас, пытаюсь понять, что вы говорите. Что-то я нахожу интересным. Поэтому я нечто понимаю. Можете ли вы объяснить эту причинно-следственную цепь от моего понимания до эндорфинов?

Если мы говорим о понимании, то вы сравниваете модели получаемой вами информации – а именно, вербальную и визуальную. Они обрабатываются нейронными сетями в вашем мозге.

Значит, мое понимание того, что вы говорите, в этой причинно-следственной цепи роли не играет?

Нет, играет, потому что все, что вы понимаете, хранится в долговременной памяти, то есть это некая модель. За память отвечает кора больших полушарий, височная доля. Когда вы начинаете что-то понимать, вы обращаетесь к ней. Затем к этой информации обращается гиппокамп. Каждый раз, когда что-то происходит, он спрашивает: мне это знакомо? Видел ли я эту модель раньше? Начинается сравнение того, что вы видите или слышите, с тем, что вам уже знакомо. То, что вы уже знаете, во что вы верите, уже записано в нейронной сети. Но вдруг мозг получает новую модель – например, вы видите произведение искусства, которое очень сильно отличается от всего, что вы видели раньше, и вам не с чем его сравнить, чтобы определить, хорошее ли это искусство или нет. Мозг его не принимает. Однако если оно отличается лишь немного, часть этой модели вы принимаете – ту, которая сравнима с тем, что вам уже понравилось раньше. Это легко показать экспериментально. Например, я говорю вам: «Посмотрите на этот стол и запомните все, что на нем лежит». Что после этого происходит? В мозге есть поясная извилина, соединенная с участком, который называется прекунеус. Это визуальная память. Она бывает долговременная и кратковременная. Прекунеус, поясная извилина и дорсолатеральная префронтальная зона образуют единую цепь, триаду. Когда просят запомнить объекты на столе, почти у каждого человека загорается [на томографии] эта цепь. Потом мы просим закрыть глаза и спрашиваем, где находится тот или иной объект, а сами в это время их переставляем. Человек отвечает, открывает глаза, и мы говорим ему, что он не прав. У него в голове, в этой цепи, временная картинка того, что он ожидал увидеть. Поясная извилина посылает сигнал ошибки, она светится как сумасшедшая, потому что что-то не так. Значит, такова функция этой части мозга – она ищет ошибки. А как это действует на вас? Результатом может стать раздражение, вызванное выбросом кортикотропин-высвобождающего гормона. Вас это все бесит. Или вы смеетесь, потому что поняли, что вас надули. Это зависит от вашей личности – засмеетесь вы или разозлитесь.

Каждый вечер вы идете спать. Первые три часа идет фаза глубокого сна, вы восстанавливаете потраченную днем энергию. Ваше тело «строит» аденозинтрифосфат, являющийся источником энергии. Потом начинается режим сравнения: когда вам снятся хорошие сны или кошмары, ваш мозг сравнивает впечатления предыдущего дня. Если в них было что-то эмоциональное, что-то для вас значимое, то, что стоит запомнить, тогда оно переносится в долговременную память. Этим сравнением занимаются миндалина и гиппокамп. В ходе этого процесса закрепляются связи, установленные в течение дня, закрепляются синапсы – это процесс обучения и памяти. Все остальное, что вам показалось неважным, забудется. Хотя, разумеется, если вы – герой фильма «Человек дождя», то будете помнить все, но это состояние не лучше болезни Альцгеймера, когда не помнишь ничего.

Похоже, вы знаете очень много слов, чтобы описать процессы в мозге. Это знание оказывало когда-нибудь практическое влияние на ваше поведение?

Я узнал все это за последние пару лет, и это много раз пригождалось, когда надо было что-нибудь объяснить. Кроме того, разумеется, эти знания меняют мое отношение к тому, что со мной происходит.

Не могли бы вы привести пример, как они влияют на ваше поведение?

В период полового созревания у меня было самое настоящее обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР. Я был гиперрелигиозен. Вероятно, это было связано с тем, что у меня очень активная вентральная система. Обычно в подростковом возрасте доминирует дорсальная система, мы становимся более логичными и так далее, а примерно к 25 годам они уравновешиваются. Но во время развития мозга сначала доминирует вентральная система, а потом дорсальная. Мое поведение резко переключилось, когда мне было девятнадцать. Я стал очень агрессивным. Я полагаю, что в моем случае эти две системы не были сбалансированы. Это многое объясняет.

А при чем здесь религиозность?

При том, что люди с гиперактивной вентральной системой склонны к религиозности. У меня было ОКР, то есть вентральная система…

То есть вы объяснили свою религиозность.

…и еще мои приступы паники, аллергии, резистентность к инфекциям, нарушения сна и т.д. В прошлом году я весил на 20 кг меньше, чем сейчас, а через год, возможно, опять похудею на 20 кг, мой вес гуляет в диапазоне 45 кг. У меня всю жизнь так. Эти симптомы заданы определенными генами, и когда мы их обнаружили при помощи специальной компьютерной программы, выяснилось, что у меня есть ошибки. Если бы меня подобным образом исследовали при рождении, то все это можно было бы предсказать.

Что меняется оттого, что я сейчас это знаю? Во-первых, я могу помочь другим людям лучше понять поведение своих детей и предложить, как его можно улучшить. Кроме того, это помогает мне иначе посмотреть на других людей. Я пытаюсь увидеть проблемы в их поведении, вызванные генетикой, и понять их. Это помогает мне выйти за пределы себя, преодолеть свой нарциссизм и эгоизм.

В вашем объяснении есть два ключевых элемента. Первый – это генетическая основа, то, с чем вы родились, и второй – то, как вы росли. Предполагается ли наличие свободной воли?

Не особенно. Я не слишком верю в свободу воли. Я считаю, что это по большей части иллюзия. Наверное, можно взять какую-то малую часть себя и сказать: «Я сейчас сконцентрируюсь на том, чтобы в этой части была свободная воля». Наверное, можно что-то изолировать и научиться контролировать себя в чем-то одном. Это вполне возможно, но в очень узких рамках. Невозможно проявлять свободу воли во всем, нельзя преодолеть свою биологию. Как-то я решил сконцентрироваться на патологических проявлениях своего характера и начать делать то, чего никогда раньше не делал. Отказаться от всех безответственных развлечений, ходить не на вечеринки, а на свадьбы и похороны. Я очень стараюсь так поступать, правда, но я знаю, что могу за раз сконцентрироваться только на чем-то одном.

Если в вашем мировоззрении так мало места для свободы, как можно призвать вас к ответу за свои действия?

Я считаю, что отвечать за свои поступки все равно необходимо. Это не значит, что можно многое изменить, но если ты что-то сделал, то с тебя и спрос. Даже если у тебя не было других вариантов, ты все равно отвечаешь за сделанное. Кто должен отвечать, если не ты?

Но ведь «ты» – это смесь естественных данных и культурных наслоений, где именно это «ты»?

Вся смесь целиком. Если мое тело сядет в тюрьму, то Я тоже туда сядет. Говоря компьютерным языком, человек – это пакет, в нем много маленьких трудноразличимых частей. Если задуматься, именно с этим связано выражение «отчасти я грешник, отчасти праведник», а отсюда непосредственно проистекает идея рая и ада, добра и зла, потому что надо же как-то их различать. Плохая часть меня умирает, хорошая возносится на небо. Так что я думаю, эти идеи родились из вопроса «кто я?». Я считаю, что я отвечаю за то, что делает мое тело, даже если я не мог его контролировать. Я считаю это реальностью, которую нужно принять. Но можно придумать для этого историю. Так создается религия, рай и ад, различение хорошего и плохого в человеке. С точки зрения ответственности это мало помогает в психологическом или интеллектуальном плане. В итоге получается иудео-христианский мир.

А что не так с иудео-христианским миром?

Мне кажется, он метафизически бесполезный. Он годится, чтобы упорядочить общество, управлять им. А для отдельного человека в нем нет ничего здорового. Во-первых, я в него не верю. Я не верю в Бога, в жизнь после смерти и все остальное. Я не верю в чистое добро, в то, что его можно творить. Я вообще не считаю, что для того, чтобы быть добрым, нужны причины. Доброта существует сама по себе вне всякой дуальности. Если я совершаю добрый поступок, то это потому, что мне от этого хорошо. Я пытаюсь не маяться дурью и не выяснять, чем я был мотивирован.

Получается, что иудео-христианский Бог – это выдумка, от которой вы, к счастью, себя освободили?

Нет, мне до сих пор не по себе оттого, что Бога нет, что нет загробной жизни. Я бы очень хотел, чтобы они были, но я не могу в это поверить.

В начале нашей беседы вы сказали, что широкая публика понятия не имеет, что действительно происходит в науке. Не могли бы вы приоткрыть дверцу? Что же там происходит?

Например, есть люди, страдающие депрессией. Неизлечимо; ничто им не помогает. Сейчас их можно вылечить – путем стимуляции крохотной зоны в мозге. Вот у вас депрессия в течение всей жизни, хочется повеситься. А оказывается, достаточно прийти к врачу, ввести зонд – даже анестезия не нужна. Зонд стимулирует – бррррр – и все!

Прямо как вибратор?

Да, только электронный. И за 30 секунд вся ваша жизнь изменилась. Вы даже не подозревали, что такое возможно. Тьма уходит, настроение замечательное. Но бывают и другие случаи – когда счастливые люди впадают в депрессию. Это если ошибиться в ходе эксперимента, но об этом публике не сообщают. Я знаю ученых, с которыми случались такие истории, – из-за ошибок в ходе лечения пациенты кончали с собой. Так что о маленьких участках мозга мы уже знаем немало. Какие-то отвечают за удовольствие, какие-то за боль. С ними можно целенаправленно работать. Можно даже так, что человек сам этого не знает. Я просто встану у вас за спиной, включу свой приборчик – вжжжик! – и у вас поведение изменится или вообще просто крыша поедет. Или вы испытаете оргазм, например. Все это возможно. Может, с оргазмами еще не все налажено, но чтобы крыша поехала – это запросто.

Вы когда-нибудь участвовали в экспериментах с людьми, практикующими глубокую медитацию?

В моей лаборатории таких экспериментов не было, но я участвовал в подобных исследованиях с коллегами из института Махариши в Айове.

Удалось ли пролить свет на способности мозга, достигаемые при медитации? Механическая манипуляция это одно, а при медитативной практике, говорят, люди сами могут изменить свои состояния сознания и, возможно, даже процессы в мозгу.

Мы проводили типовые эксперименты, например, с медитацией памятования. Что там происходит? От-ключаются определенные участки мозга – некоторые люди умеют это делать. Кому-то это просто, у них есть природная склонность; кто-то сталкивается с очень сильным сопротивлением. Считается, что польза этой практики в том, что… ну, например, меняется кровяное давление, меняется уровень насилия. Была такая массовая медитация, организованная Махариши, когда люди медитировали одновременно в разных частях света. Потом они сосредоточились на определенных регионах. Например, в Вашингтоне, и в результате там сократилось число насильственных преступлений. Они сказали: «Ага!» Но забыли добавить, что число убийств при этом выросло. Так что в этой области много преувеличений, способ их подачи такой, что полезной информации там немного. По моим ощущениям, медитация может ненадолго помочь тем, кто ее практикует и изучает. У них снижается артериальное давление, возможно, уровень агрессии, они успокаиваются. Такой эффект можно считать доказанным.

Только и всего? Ничего более?

Если вы научитесь отключать дорсальные области, можно растормозить определенные виды деятельности – например, творчество. За креативность отвечают префронтальная кора и задние отделы височной доли, а тормозят ее опять же префронтальная кора и передний отдел височной доли. Интересно, как это проявляется у людей с болезнью Пика, лобно-височной деменцией. Обычно она начинается в правой части лобной доли, и дегенерирует передняя часть височной доли. Это распространенный вид деменции. Всего их штук пятьдесят. Самый частый – болезнь Альцгеймера, а этот занимает второе или третье место. И вот 50-летний больной, который никогда не занимался творчеством, вдруг становится художником или фотографом. То есть такой тип поведения был в нем заложен, но тормозился лобной долей. Она отвечает за организацию поведения и является врагом творчества. Есть люди, у которых эта область отключена. Например, при биполярном расстройстве она то функционирует, то нет. В гипоманиакальной фазе она отключается, и люди становятся очень активными, занимаются творчеством. А в депрессивной фазе они ничего не производят. Они могут выразить себя, только когда выходят из этой фазы. Наверное, поэтому творческим людям нужны агенты – они как бы нанимают себе дорсальную префронтальную кору. Скажем, Ван Гог – роль его лобной доли играл брат. Очень трудно найти человека, который мог бы и так и эдак. Сальвадор Дали обладал большим творческим потенциалом как художник, а кроме того, мог, как мне кажется, включать и отключать лобную долю. Он мог и творить, и продавать свои работы. Его книга «50 магических секретов мастерства» – это по сути описание техник медитации. Очень забавная книжка. Скажем, он говорит: чтобы настроиться на творчество, надо съесть суп. Причем это должен быть буйабес из средиземноморского ерша, а подавать его должна женщина родом из Севильи. Он очень конкретен. Так он настраивался. И вот он говорит: сделав все это, сядьте в кресло, возьмите песочные часы и загляните в них – там есть дырочка, которая превращается в калейдоскоп. Вращайте часы и внимательно смотрите. Потом скажите жене из Севильи, чтобы принесла вам ключ. Такая штучка, кусочек металла. Начинайте отдыхать. Когда вы уснете, ключ выпадет и разбудит вас. Но вы продолжайте. А потом пусть жена из Севильи принесет вам рюмку бренди. Продолжайте, пока не научитесь впадать в состояние между сном и явью. Я думаю, что Дали так входил в медитативное состояние, отключал лобную долю и мог творить. Так что некоторые люди обладают способностями к таким техникам.

Некоторые нейробиологи считают, что для того, чтобы понять, как функционирует мозг, надо исследовать людей, которые часто им пользуются. Вы согласны с этим?

Когда проводишь эксперименты, нужны всякие люди – и те, кто мозгом почти не пользуется, и те, кто пользуется много, и те, кто посередине. Больше всех мозг работает у людей с болезнью Дауна.

И у детей?

Да, у них тоже, но у них еще во сне много чего происходит. Они узнают новые вещи, попадают в дурацкие ситуации, и это очень напряженный процесс. Если посмотреть на число синапсов, образующихся в нейронах за первые два года жизни, то мы увидим взрывной рост новых клеток. А у взрослых, как выяснилось, меньше всего энергии потребляет мозг у самых талантливых и умных.

Как это объяснить?

Это прямо противоречит легенде о том, что мы недостаточно используем свой мозг. Как раз наоборот. Когда учишься чему-то, мозг потребляет колоссальное количество энергии. Но как только ты нечто осваиваешь, это потребление практически сходит на нет. Поэтому те, кто очень хорошо знает свое дело, тратят меньше всего энергии. Они очень эффективны. Опытный спортсмен тратит меньше энергии, чем новичок – у него мышцы не мешают друг другу, поэтому энергии он тратит неожиданно мало. Кстати, это и от пола зависит. Если взять сканы энергии мозга у мужчины и женщины, у которых одинаковые успехи в математике, то картину мы увидим разную. У мужчин задействованы нижние части теменной и лобной долей. У женщин на сканах в этих областях ничего не светится, как будто они ими не пользуются. Как выяснилось, у них эту работу выполняют связи между полушариями. Это совершенно другой метод. Но те, у кого имеется большой опыт, используют меньше энергии.

А насколько активно мы используем мозг сейчас, во время нашей беседы?

Для человека, привычного к беседам, это минимальная нагрузка. Особенно для экстраверта.

Каковым вы являетесь.

Да, мне легко говорить. Я могу продолжать хоть 28 часов подряд.

Я никогда не говорил больше 36. (Смеется.)

Значит, мы похожи. Болтать не сложно – сложно заткнуться. Мне вообще молчать тяжело. Для этого потребуется активная работа мозга. А когда говорю, энергию вообще не трачу.

Мне редко доводилось встречать психиатров, которые бы использовали термин «психопат», вы же делаете это с легкостью. Что под ним имеется в виду?

Это не психиатрический термин. Скорее, из области криминалистики. Он связан с правовой системой, и употребляют его больше психологи. Тесты на психопатию – например, тест Роберта Хейра – были рассчитаны на взрослых мужчин, сидящих в тюрьме. Термин распространился, и теперь принято считать, что процент психопатов в любом обществе постоянен. Это панкультурный феномен.

Хорошо, но что это слово значит?

Я до этого дойду. Существует много споров, как его использовать. Оно подходит для большинства расстройств личности: нарциссизм, пограничное расстройство, истерическое расстройство. У них есть общие черты, поэтому нередко их трудно друг от друга отличить. Они называются не болезнями, а расстройствами, потому что на самом деле никто не знает, что это. Справочники по психиатрии и психологии говорят, что существует антисоциальное расстройство личности, именно на нем основано понятие психопатии. Это очень негативная оценка, связанная с криминальным, насильственным поведением. Именно это всех и волнует. Никто не спрашивает о просоциальных, удачных психопатах, которые окружены красотками и воруют ваши деньги. Психиатры их не видят. Если спросить у психиатра, что такое социопат или психопат, он не поймет, о чем речь. Это как спросить, что такое нервный срыв. Ни один психиатр вам этого не скажет. Это термин из массовой культуры. А врачи, фармацевтические компании, судьи хотят ясных ответов: «У меня есть рак или нет?», «У меня повышенное давление или нет?». Им неинтересны ответы, начинающиеся с «как бы» и «что-то типа того». Эти институции, да и люди вообще, плохо переносят расплывчатые ответы. Судебная система просто этого не приемлет. Им надо знать, виновен человек или нет. Есть у него свободная воля или нет. Это же неоднозначный вопрос, а они хотят прямого ответа. В этом кроется серьезная проблема. Но это проблема общественно-политическая, потому что нейробиология не соотносится с политикой или законом. В нейробиологии нельзя сказать: либо так, либо сяк – там все неясно. А про неясности никто не хочет слышать, кроме меня. Поэтому можно спросить: каково точное определение психопатии? Мы пользуемся определением Роберта Хейра, хотя оно касается только заключенных. В его тесте есть 40 вопросов. Если ты набрал 0 очков, у тебя нет никакой психопатии. Если набрал 40 – ты полный психопат. Рубеж находится где-то между 25 и 30. То есть если набрал 25 очков – психопат, а если 24 – то нет.

А вы психопат?

Нет, у меня есть психопатические черты, но до полного я не дотягиваю, потому что я не люблю делать людям больно. Так что вряд ли. Хотя я знаю пару психопатов.

А сколько вы набираете в тесте Хейра?

Чуть меньше 20.

То есть вы его проходили?

Много раз. Некоторые психиатры, которые меня знают, отмечают у меня явные психопатические черты. Но я совершенно не криминальный тип. Поэтому антисоциального расстройства личности у меня нет. У меня позитивные психопатические черты. Вот такое есть четкое определение, хотя оно совершенно не удовлетворительно. Если взять тест Хейра и посмотреть на каждую психопатическую черту в разных измерениях, то обнаружится, что у каждого из нас их множество. Например, желание понравиться – это психопатическая черта, но она свойственна обычному человеку. Любой, кто хочет вам что-то продать, старается вам понравиться. Если ты продавец, то обязательно спрашиваешь: «Как дела?» – хотя тебе глубоко на это плевать. Это все очень поверхностные вещи, условности. Есть ли разница между обычным человеком, обычным продавцом и психопатом? Психопат идет по этому пути дальше. Он старается манипулировать людьми даже вне социального контекста. Обычно, когда беседуешь, сначала идут любезности, а потом социальное взаимодействие переходит на более глубокий уровень. Психопат останется на поверхностном, только чтобы очаровать. Все врут, но психопаты врут, даже когда в этом нет нужды. Они патологически лживы. Они врут, чтобы манипулировать. Строят на этом целый мир. В этом разница.

А хорошие психопаты в это определение входят?

Да, они используют свое очарование, чтобы доставить людям радость, рассказать им историю. Людям это нравится. Им хочется, чтобы их соблазняли, чтобы их обманывали. Они сами об этом просят. Я думаю, есть два вида психопатов: первичный психопат – тот, кто не испытывает стресса из-за конкуренции с чьей-либо стороны; они вообще никогда не волнуются, они очень естественно врут. Второй тип – вторичный, или приобретенный, психопат. Эти люди испытывают стресс, и хотя они тоже врут, получается у них хуже. Однако если вернуться к первому типу психопатов – очень важному и интересному, – то их тоже можно разделить на так называемых успешных и неуспешных. Разница в том, поймали их или нет. Успешные психопаты обычно умные, хитрые, их совершенно не интересует, что чувствуют люди, которых они используют. Они могут быть психопатами всю жизнь. А те, кто испытывает стресс, себя выдают. Они хуже врут, они вызывают подозрения. Первичный психопат знает, что такое стресс и волнение, но сам их не испытывает, что делает его опасным. Другое разделение – это антисоциальный и просоциальный психопат. У антисоциального психопата выраженное антисоциальное расстройство личности. Это криминальная штука. Эти люди не похожи на просоциальных психопатов, которые не хотят причинить вреда другим, не склонны к насилию, они просто пытаются ими манипулировать, они создают свой мир, они злопамятны. Я вот легко выхожу из себя, но внешне это не заметно. Если ты меня разозлишь, я виду не подам. Но через пару лет с тобой что-нибудь случится.

Вы несколько раз говорили об открытии так называемого «гена воина» и в том числе обнаружили его у себя. Вы уверены, что эти черты вашей личности определяются генами? Насколько это существенная зависимость?

Научные исследования проводятся не на одном человеке, а на группах. Есть некоторые аллели генов, связанных с определенным видом поведения. Скажем, в эксперименте участвуют 100 человек, и у 15 из них есть аллель гена воина. И ты делаешь наблюдение: в изучаемой группе они агрессивнее остальных. Это следствие, корреляция. Значит ли это, что каждый из них будет склонен к насилию, – это другой вопрос. Обычно научные знания создаются не так. Каждый индивидуальный случай не похож на другой. Так что ответ – никто на самом деле не знает. Но посмотрим на косвенные данные, на отдельные случи: мы знаем, что если выбить ген моноаминоксидазы, получится человек, очень склонный к насилию. Это синдром Бруннера, зафиксированный в 1993 году в одной голландской семье. У мужчин там не было этого гена, и они были весьма склонны к насилию. Поэтому мы знаем, что отсутствие этого гена – особенно у мужчин – на 100% связано со склонностью к насилию. Но это не значит, что они все преступники, психопаты. Просто агрессивный характер. Но ведь агрессия – это хорошо, например, в спорте. Агрессия – это еще не уголовно наказуемое насилие. Ген воина отвечает только за повышенный уровень агрессии. В исследованиях 2002 года было показано, что если в детстве обладатель гена воина подвергался жестокому обращению, соединение этих двух факторов приводит к очень тревожным результатам. Но это не значит, что человек обречен стать преступником и убийцей. Или психопатом. Просто агрессивный характер. Поэтому с аллелями мы связываем именно черты характера, а не расстройства – это было бы ненаучно. Можно объяснять черты характера, но не поступки. Психопатия – это, как правило, отсутствие эмпатии, бессердечность. Но не существует одного вида эмпатии, их несколько. Один тип эмпатии – межличностный, например, по отношению к супругам, детям, друзьям. «Я чувствую твою боль». Но есть еще один, за который отвечает другой аллель: когда любишь или детей всего мира, или всех белых людей на земле, или всех христиан. Это эмпатия по отношению к группе. Скажем, Ганди и Мать Тереза сопереживали большим группам людей. Я думаю, с межличностной эмпатией у них все было гораздо хуже. То есть существует не один вид эмпатии. Если человек наследует гены с низкой межличностной эмпатией и высоким уровнем агрессии, то может получиться этакая машина, которую не волнуют чувства других, – например, хороший хирург или нейрохирург. Или хороший солдат. Если человек служит в спецназе и воюет с террористами, мы не хотим от него сочувствия, мы хотим, чтобы он убивал без сожаления. Это же психопатия, но именно ее мы требуем. Просоциальные психопаты вообще высоко котируются – они делают операции на мозге, занимаются инвестициями, воюют, идут в политику и так далее. Но бывают и неприятные типы. Не факт, что они вас убьют, но сделают вам больно без всякой необходимости. Им это нравится. Им нравится манипулировать людьми, контролировать их. И они довольно успешны.

А откуда берется отношение вроде «мне все равно», «чихать мне на это»?

Это люди, у которых отключена орбитальная, вентромедиальная префронтальная кора. Вот здесь (показывает). Они обычно расторможены, делают что хотят. Они импульсивны, им по фигу, прилично они поступают или нет. Им нужно много серотонина – гормона удовольствия, – и они стремятся получать удовольствие. Обычный человек читает хорошую книгу или смотрит на закат и получает от этого удовольствие. А такому же человеку, но с определенной комбинацией серотониновых и дофаминовых генов, чтобы получить удовольствие, нужно поехать в Лас-Вегас, трахнуть шесть проституток, перемежая это все кокаином. Если у вас не работает система, контролирующая импульсы, нравственное и моральное чувство, и при этом вам нужно больше стимулов, получить тот же уровень удовольствия, то вы станете тусовщиком, пьяницей и так далее. Вам потребуется больше секса. А у некоторых людей, испытывающих большую потребность в сексе, орбитальная кора не отключена. Они очень стыдятся себя – того, что много занимаются сексом, пьют. А если у вас орбитальная кора не работает, а при этом все время требуется дофамин и эндорфин, то вам на все начхать.

Не могли бы вы рассказать о нетривиальных загадках, связанных с исследованием мозга?

Мы не знаем самых фундаментальных вещей. Никто не знает связи с реальным опытом, связи между здесь и сейчас с синапсами и нейронными цепями. Можно строить корреляции, но мы не знаем, как ощущение присутствия, того, что происходит сейчас, попадает в мозг. Я понятия не имею.

Это еще не открыто.

Нет, и это сложный вопрос. Но есть и другие, связанные с пониманием работы мозга.

Например?

Некоторые прекогнитивные способности невозможно или очень трудно объяснить. Это сложные вещи.

Какие прекогнитивные способности?

Предвидение. Некоторые люди могут очень точно предсказать, что случится через пять секунд. Более долговременные прогнозы, Нострадамус и так далее – это все ерунда. Но некоторые люди действительно знают, что вы скажете через две-три секунды. Это трудно объяснить. Я считаю, что это связано с тем, что мы эволюционировали как приматы более двадцати миллионов лет, потом как люди еще два миллиона лет, потом как homo sapiens еще больше 250 тысяч лет, и за это время у нас сложилась общая система понимания того, как мы видим мир. У нас есть на генетическом уровне ожидание, как что приводит к чему – так же, как любое животное знает, как устроен его мир. Это знание на уровне инстинкта. И вот в данной социальной ситуации я знаю, что ты скажешь. Мне кажется, это что-то объясняет.

И второй момент. Большую часть времени, когда мы бодрствуем, мы не мыслим. Большая часть дня состоит из несознательных состояний, заполненных перцепциями длиной в 250 или 500 миллисекунд. За день их набирается тысячи. У нас проскакивают мелкие мысли, микромысли, но мы их не замечаем. Если бы мы могли их отслеживать, то могли бы лучше считывать поведение и предсказывать, что сделают окружающие.

Приведу вам пример, который трудно объяснить. В первый раз это случилось со мной лет в двенадцать. Я пришел в гости к своему лучшему другу Неду. Его отец только что купил новый магнитофон. Мы занялись тем, что обычно в таких случаях делают 12-летние мальчики: издавали всякие звуки вроде пуканья и записывали их. И вдруг у меня случается очень ясная перцепция, я прекрасно это помню. Я говорю Неду: «Возьми у меня интервью». Он берет микрофон и задает вопрос: «Ну что, Джим, чем занимаешься?» «Я на небесах, меня зовут…» – и я называю имя друга его отца, который коллекционировал Jaguar XKE, очень ему нравились эти машины. И вот я говорю: «Я на небесах». – «Что случилось?» – «Я ехал на своем XKE по шоссе 9N в сторону Лейк-Плэсида, и вдруг после поворота из-под земли выскочило дерево. Я врезался в него. Я умер, и теперь я на небесах». Он начинает кричать: «Что ты несешь?!» Он очень испугался. Через неделю Нед мне звонит и говорит: «Папа сказал, что мне нельзя больше с тобой играть». Я спросил, в чем дело. Оказалось, что его отец слышал запись, а три дня назад его друг врезался в дерево на своем XKE на трассе 9N в Лейк-Плэсиде и погиб.

Этот случай подтверждает мои подозрения. Вы спровоцировали эти события.

(Смеется.) Это трудно объяснить. Наверное, я знал, что он быстро водит, что это опасно. Может, слышал об этом, я не помню… Когда мне был год или два, у меня была аллергическая астма. Меня от нее не лечили. Я помню, что я не могу дышать, меня охватывает паника, потому что кажется, что ты тонешь. Это очень сильное чувство. И я начал очень внимательно наблюдать за своим телом. Эти приступы паники стали как бы даром, потому что я стал очень внимательно следить за своими физическими ощущениями и за другими людьми, был на это настроен. Когда я вырос, я понял, что большинство людей будто спят. Они не следят за собой, за тем, что происходит вокруг них, они на это не настроены. Я не говорю, что я все замечаю, но я замечаю больше, чем мои друзья. Наверное, это отчасти объясняет все эти странные события. Я много подмечаю и запоминаю. В колледже я записывал свои сны, потому что с детства у меня очень яркие сны. Я начал их разбирать, анализировать детали и вообще серьезно к ним относиться.

Вы рационализируете свои провидческие способности.

Ну да, возможно. Были и другие странные случаи со мной, но этот особенно трудно объяснить, потому что уж очень конкретные совпадения: шоссе 9N у Лейк-Плэсида, это дерево чертово. А его отец не разрешил нам дружить, потому что он думал, что со мной что-то не так. Со мной такое много раз случалось.