Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Постепенно, со стороны знакомясь с экономической мыслью наших дней, я все больше укрепляюсь во мнении, что то, чем занимается большинство экономистов мейнстрима, не имеет никакой связи не только с реальной экономикой, но и с реальностью вообще. С особой наглядностью это проявляется при сравнении с написанным представителями той же дисциплины восемьдесят лет назад и раньше, когда она еще была связана с философской традицией. В те стародавние времена были экономисты, действительно пытавшиеся найти практические решения проблем, а не занимавшиеся шлифовкой умозрительных теоретических моделей и подгонкой реальности под модели.

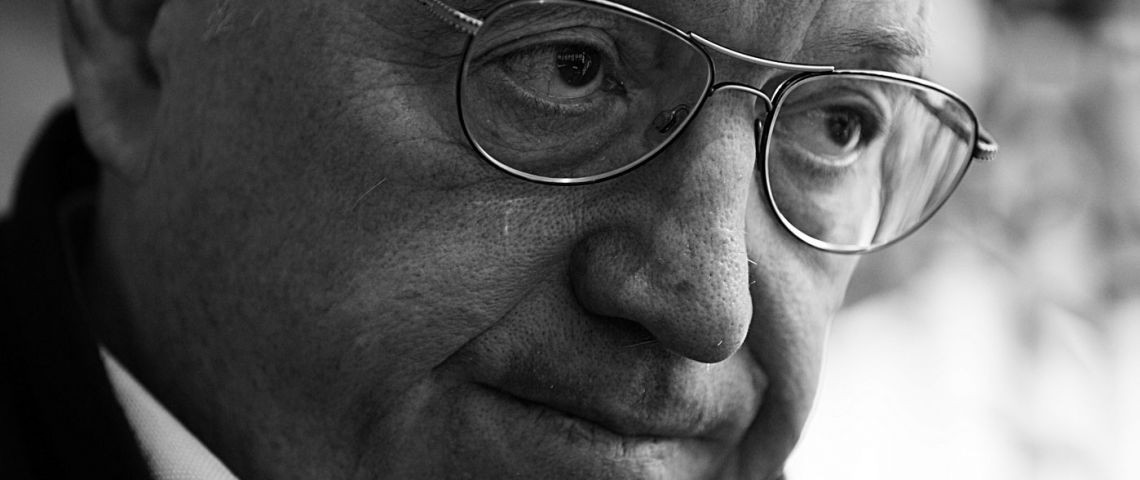

Одним из самых суровых критиков своей профессии является экономист, профессор Техасского университета Джеймс К. Гэлбрейт (род. 1952). Его преподавательская специализация не экономика, а отношения власти и бизнеса, но уже более четверти века в круг его интересов входят вопросы экономического неравенства в глобальной и исторической перспективе. Чтобы сделать причины неравенства нагляднее, Гэлбрейт, возглавляющий неформальную группу исследователей «Проект неравенства Техасского университета», вместе со своими сотрудниками аккумулировал внушительную базу эмпирических данных, по его мнению, впервые позволяющую реально исследовать процессы формирования неравенства по всему миру.

В начале 2008 года Гэлбрейт был одним из первых экономистов, настаивавших на возвращении к идеям и постулатам уважаемого им Джона Мейнарда Кейнса. Во время экономического кризиса ряды сторонников этих воззрений, прежде многие десятилетия критикуемых, стали резко шириться. В 2014 году ему была присуждена премия Леонтьева по экономике за теоретический вклад в измерение и толкование неравенства. Впервые эта награда в 2000 году была вручена Амартии Сену и Джону Кеннету Гэлбрейту, отцу Джеймса и одному из виднейших экономистов ХХ столетия, чей институциональный подход к долгосрочному решению экономических вопросов во многом предопределил формирование институтов социального обеспечения в США и других странах.

В 2015 году Джеймсу К. Гэлбрейту выдалась возможность участвовать в формировании процессов в реальной экономике, когда его в качестве консультанта пригласил давний друг и бывший коллега по Техасскому университету Янис Варуфакис, ненадолго получивший портфель министра финансов в правительстве Греции.

А.Р.

Экономика – это наука?

То, как ей сейчас занимаются, на мой взгляд, весьма далеко от научного метода. Весьма далеко.

Почему же? Что пришло на смену научному методу?

Метод теологический. Начинаете с исходных допущений, а затем дедуктивным методом доходите до конкретных выводов о природе общественной жизни, природе мира – вообще не апеллируя к фактам. Это не тот научный метод, который мне известен.

Были времена, когда теология считалась наукой наук.

Разумеется, можно называть теологию наукой, но это чистой воды языковые игры (смеется).

Итак, с экономикой как областью знания что-то случилось?

Напротив, с экономикой как областью знания чего-то не случилось.

Мне казалось, что нечто случилось, потому что по-вашему выходит, что раньше экономика была наукой, а в современном виде очень далека от нее.

Я в этом не вполне уверен. С конца XIX до середины XX века отдельные отрасли экономики были тесно связаны с определенным научным методом. Например, Веблен, институционалисты – все они хорошо понимали значение дарвиновской эволюции для середины XIX века. Однако генеральная линия развития экономики восходит к дескриптивно-историческому учению Адама Смита, а еще сильнее – к дедуктивному методу Рикардо – это то, что мы называем «рикардианским грехом». Метод Рикардо строился на формулировании базовых принципов с последующей их иллюстрацией примерами из арифметики.

То есть мы «грешим» этим уже двести лет?

Да, и Кейнс очень четко говорил об этом в 30-х годах.

Почему же столь «греховный» подход до сих пор пользуется авторитетом в общественной сфере?

У Кейнса в «Общей теории» есть один пассаж. Там он говорит о суровом духе этой теории, о том, что выводы часто нелицеприятные, из чего складывается ее авторитетность, ее логика кажется прозрачной и красивой, и выводы подтверждают идею о том, что за общественным авторитетом стоят могущественные силы, придающие ему власть. Тут целый комплекс факторов, работающих на убедительность, и довольно сложно опровергнуть это описание из «Общей теории», объясняющее, почему какая-то доктрина вдруг укореняется и начинает сама себя повторять, финансировать, теоретически воспроизводить, потому что на это выделяются ресурсы, на которые создается оплот для тех, кто принадлежит к господствующей школе. Так устроена академическая политика, пока не появится кто-то с новым проектом, который в корне изменит структуру институтов, ее поддерживающих.

В вашей довольно пессимистической картине того, как устроена современная экономика…

Это не пессимизм – я просто смотрю правде в глаза.

Какова связь между экономикой, как ее сейчас изучают, и реальной экономикой?

Последние лет, скажем, двадцать были периодом, когда довольно много видных ученых утверждали, что экономика больше никак не связана с реальным миром, а если и связана, то в существенно меньшей степени, чем раньше. В первые десять лет моей преподавательской деятельности – имеются в виду времена Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана – возникло целое поколение зрелых и не очень зрелых экономистов во главе с Фридманом и Хайеком, которые утверждали, что у них есть конкретные программы для решения социальных, политических и экономических проблем той эпохи. Мне кажется, сейчас университетские экономисты в США этим не занимаются – по крайней мере, последние годы. Сейчас есть группы ученых, желающих с головой уйти в изучение технических вещей, которыми за пределами их профессионального круга никто не интересуется, и цель этого, по сути, избежать любых дискуссий на политические темы. Если вы спросите, кто в современной академической экономике наследник Милтона Фридмана, я не буду знать, что вам ответить. Трудно назвать фигуру, которая бы одновременно проявила себя в академической деятельности и в разработке практических программ. Сейчас этим занимаются журналисты правого толка, вторичные личности, которые не могут ничего сами придумать и только повторяют чужие идеи тридцатилетней давности.

Для наивного стороннего наблюдателя предметом экономической мысли и анализа должна быть реальная экономика.

Сторонний наблюдатель дезинформирован.

То есть предмет экономики никак не связан с реальным миром? Это такая абстрактная прикладная математика?

Я бы не сказал «никак не связан», но, по сути, экономическое рассуждение дедуктивно, а реальный мир – всего лишь его наглядная демонстрация, так что связь не такая тесная. Никакое событие в реальном мире не может быть опровержением теории, ему просто не позволят это сделать. Приведу практический пример. Берем конкретную страну – Латвию или Грецию – и начинаем реализовывать там так называемую неолиберальную политику. Проходит несколько лет, но ожидаемые результаты не достигнуты. Это можно объяснить разными способами: политика реализовывалась недостаточно активно; исходные условия оказались не такими благоприятными, как предполагалось; скоро положительные изменения станут заметны, надо продолжать в том же духе. Гипотезы о том, что сама политика разработана неправильно, просто не существует. Доктрина как таковая неуязвима, даже если она не сработала.

Если я правильно понял, люди, которые сочиняют эти программы, выросли из академической экономики 20 лет назад, то есть они – результат описанного вами отношения к делу?

Эти программы выросли 30–40 лет назад из упомянутой мною доктрины: дерегулирование экономики, приватизация, ужесточение фискальной дисциплины, жесткая монетарная политика – это принципы так называемого Вашингтонского консенсуса, которые применяются уже много лет. Но если вы посмотрите на чиновников среднего звена, которые реализуют эту политику от лица, скажем, МВФ, Европейского центробанка или Еврокомиссии – а эти институты трудно заподозрить в оригинальности, – то вы увидите, что это довольно молодые бюрократы средней руки, которые прекрасно понимают, что карьера их зависит от того, насколько активно они будут реализовывать эти принципы, а если кто-то скажет «ерунда какая-то получается», то ему там не место. Институции не способствуют развитию мысли – не просто не способствуют, а враждебны анализу реальных последствий проводимой политики.

Получается, что люди, которые реализуют эти программы в МВФ, Еврокомиссии или Европейском центробанке, либо злодеи, либо занимаются самообманом.

Не знаю, злодеи они или ошибаются, я бы сказал, что они стремятся к четко определенным карьерным задачам и наверняка делают это крайне рационально. Они изучили такой критерий, сякой критерий, соотношение долга и ВВП, темп роста – или что-то там еще они забивают в свою модель – берут статистические данные и на выходе получают набор целевых показателей. У некоторых развивающихся экономик выходят милые и приятные зеленые рейтинги – скажем, ЮАР и какие-то государства из Южной Азии, точно не помню какие… Однажды во время представления такой модели я обратил внимание на две страны, у которых был красный рейтинг, потому что, согласно показателям МВФ, их уровень долга был на грани допустимого, – одной из этих стран была Великобритания, а другой – США! Там же присутствовал помощник заместителя секретаря Казначейства Бред Сетсер – он только что сделал доклад и не очень внимательно слушал, что говорил представитель МВФ. Тогда я задал вопрос: «Господин Сетсер, не переживает ли правительство США по поводу того, что, согласно модели МВФ, у США неприемлемый уровень долга?» Он без особых раздумий ответил: «Нет!» (Смеется.) Вот это была ситуация! Люди из МВФ делали, что им полагается: вбивали данные, считали результаты, докладывали о них… Они рассказывали нам, что показывает их модель, при этом их совершенно не интересовало, есть в ней хоть какой-то смысл или нет! И на реплику Сетсера они никак не отреагировали.

Пару лет назад экономист из Банка Англии сказал мне: «Это нормально: вводишь чушь, получаешь чушь».

Да, информатика давно об этом знает… Хотя я не уверен, что здесь это подходит. Возвращаясь к Кейнсу: разбирая книгу Фридриха фон Хайека «Дорога к рабству», он говорит, что это пример безжалостного теоретика, который исходит из ложных посылок, но может дойти до Вифлеема. Аналитики МВФ исходили из вроде бы правдоподобных допущений – о соотношении долга и ВВП, темпах роста и т.д. и т.п. – но это неправильные допущения! Правильное допущение состоит в том, что при любых финансовых проблемах инвесторы уходят в самые ликвидные государственные облигации, то есть облигации США, Великобритании, возможно, еще Германии и Франции, но не в облигации ЮАР.

Вы утверждаете, что дедуцировать все на основании допущений неправильно. Существует ли альтернатива?

О да!

Собрать много миллионов данных и преобразовать их в программу?

Насколько я знаю из других областей, в научном методе присутствует органическая взаимосвязь теоретической базы и эмпирических фактов, и они постоянно друг на друга влияют. Все определяет теория, но эта теория основана на фактах, и это очень важно. Возьмем, к примеру, теоретическую физику: ее смысл в том, чтобы сделать набор конкретных предсказаний. Можно предсказать количество темной материи во Вселенной, а потом обратиться к экспериментальным данным и посмотреть, согласуются они или противоречат. Спущусь с небес на грешную землю и приведу один пример. Один из волнующих меня вопросов – это эволюция источников растущего экономического неравенства, и когда я начал заниматься этим двадцать лет назад, я сразу отчетливо понял, что царившая тогда в литературе точка зрения, которая связывала неравенство с изменениями в технологиях и тому подобным вплоть до уровня мастерства рабочих, основывалась на теоретических постулатах и крайне скудном массиве данных, и чтобы оценить ее достоверность, данных нужно иметь значительно больше. Поэтому я долго разрабатывал подходящий способ измерения, и оказалось, что там есть простое решение. Я применил такой метод – измерил по множеству параметров развитие неравенства в самых разных странах за долгий период времени и спросил: есть ли там сходства? Если есть сходства, а не уникальные для каждой страны ситуации, то надо объяснить эти сходства единообразно, и тогда мы получим правдоподобное объяснение ключевых точек. Вычленить их оказалось довольно просто: ключевыми точками были 1971, 1980 и 2000 годы. И явный фактор тут вовсе не технологии, не торговля, а дестабилизация мировых монетарных систем и финансовых режимов. Это крах Бреттон-Вудской системы в 1971-м, начало мирового кризиса в 1980-м… Эти события повлияли на весь мир, и можно аргументированно увязать их с экономическими данными как внутри стран, так и в международном масштабе.

Мне в моем невежестве казалось, что в экономическом моделировании финансовый сектор играет несущественную роль и данные о нем обычно вообще не рассматривают.

Это все сводится к совершенно искусственному разделению финансовой и реальной экономики.

Не могли бы вы пояснить, в чем его искусственность?

Мы живем в капиталистических обществах, а институтами принятия решений в капиталистических обществах являются те, кто контролирует финансовые ресурсы! Именно так обеспечивается приток инвестиций в определенную отрасль. Идет ли речь о технологическом буме, буме в недвижимости или энергетическом пузыре – решение всегда принимается в финансовом секторе.

Я имел в виду, что МВФ и прочие международные институты, прибегающие к экономическому моделированию…

Да, они пытаются моделировать мир на основе теоретических структур, не учитывающих именно того, что их волнует!

Там не учитывается финансовый сектор, его расходы и роль, правильно?

Это как «Гамлет» без принца датского.

Значит, я прав, говоря, что определенный сектор оказался почему-то неучтенным при осмыслении реальной экономики.

На то есть очевидная причина.

Не подскажете какая?

Этот сектор не любит, когда за ним наблюдают!

И все же, прежде чем мы перейдем к махровой конспирологии…

Тут нет никакой конспирологии – это простейшее предположение о том, как он себя ведет и всегда вел!

А как это противодействие наблюдению преобразуется в применяемых экономических моделях?

Эти модели составлены на основе сформулированного в XIX веке различения экономики реального обмена, то есть измерены в реальных единицах спроса и предложения – реальных зарплатах и относительных ценах, – от той, где роль денег с классической точки зрения была нейтральной, вся деятельность государственных финансовых органов сводилась к тому, чтобы их печатать или не печатать, – грубо говоря, объем добываемого золота и серебра плюс объем любых возможных бумаг. Это мир, в котором в 1883 году родился Кейнс и от которого он хотел освободить экономическое мышление. Весь пафос «Трактата о деньгах» и «Общей теории» состоял в том, чтобы определить ключевую роль финансов для функционирования капиталистических систем. Что делают финансы? Финансы принимают решения о том, куда направить ресурсы в будущем. Эти решения принимаются в условиях фундаментальной неопределенности, они позволяют определить вектор технического и экономического развития и одновременно решают, будет ли в данный момент экономический подъем или спад. Кейнс отводил финансовому сектору центральную роль, при этом на Западе, особенно в США, после 1929 года репутация финансистов была радикально подорвана и считалось, что управлять финансовым сектором должно государство – первым это высказал Рузвельт в 1933 году. Именно в 1933-м госрегулирование финансового сектора стало считаться обязательным.

Но мы же говорим об экономическом моделировании 70-х и 80-х годов.

Я сейчас говорю о кейнсианском периоде. Тут два момента: Кейнс говорит о ключевой роли финансов, а Рузвельт – о необходимости их регулирования, имея на руках множество примеров из недавней истории и политической современности. Теперь ваш вопрос: стоит ли удивляться, что критика интеллектуального наследия кейнсианской экономики и критика регулирования финансового сектора тесно взаимосвязаны? Меня это нисколько не удивляет! Это общее дело тех, кто противостоит построению теорий ХХ века.

Критика с чьей стороны? Кто критикует кейнсианство и госрегулирование финансов?

До конца 60-х – начала 70-х годов идею о необходимости возвращения к докейнсианской экономике, дорузвельтовскому госрегулированию финансов высказывала – как в США, так и в Европе – лишь горстка сумасбродов правого толка. Однако эти сумасброды из правого лагеря пришли к власти в Англии в 1979 году и в Америке в 1981-м, и ситуация начала резко меняться и в академической сфере, и в госрегулировании. Можно сказать, что начался этот процесс еще до 1979 года – в частности, в США, – но силу набрал позднее.

Так или иначе, в качестве альтернативы эти люди – что в Англии, что в США – называли, помимо прочих, фон Хайека.

Это так, но Хайек не был… Хайека не воспринимали серьезно, и он не был влиятельной фигурой в академической и политической жизни вплоть до конца 70-х – начала 80-х.

Об этом я и говорю: именно тогда его статус повысился – одновременно с теми реформами, о которых вы упомянули. Но из ваших слов следует, что сначала были хорошие ребята с разумными идеями о роли финансового сектора в экономике и способах его регулирования, а потом пришли плохие ребята, думающие только о собственной выгоде. Не кажется ли вам, что это больше похоже на карикатуру?

А что, простите, в этой карикатуре не соответствует действительности? Можно подробно разобрать взаимосвязь финансовых интересов с академическими – они совершенно реальны. Посмотрите, например, фильм «Инсайдеры», там очень содержательные интервью[1. Inside Job (2010) – документальный фильм Чарльза Фергюсона о причинах финансового кризиса 2007–2010 годов, в частности, о системной коррупции в финансовой сфере США. В фильме звучат интервью с банкирами, политиками и финансистами, которые подтверждают, что причиной кризиса стала чрезмерная либерализация финансовых рынков.].

Хорошо, но возьмем, скажем, Милтона Фридмана из Чикаго. Может, на ваш взгляд, он сумасброд из правого крыла…

Нет, я так не считал – я был тогда слишком молод, чтобы иметь собственную точку зрения, а у них с моим отцом была очень дружественная переписка… У меня были довольно теплые отношения с Милтоном Фридманом. Но в 50-х и 60-х Милтон Фридман был маргинальной фигурой. Это потом он стал культовым экономистом, уже в 70-х и даже 80-х, когда на телевидении вышла его программа «Свобода выбора», популяризировавшая его идеологию. Я не хочу сказать, что он был недостаточно хорош или умен – он очень умело играл с кейнсианскими моделями… Однако влиятельной фигурой он стал после контрреволюции конца 60-х – начала 70-х.

Но дело не в том, что он обслуживал интересы сумасбродов из правого крыла?

Я не хочу умалять достоинство людей, играющих заметные интеллектуальные роли, однако совершенно несомненно, что идеи Милтона Фридмана были взяты на вооружение и популяризированы теми, чьи интересы они обслуживали. Кто-то же платил за эту недешевую телепрограмму, например. Или в случае с Фридрихом фон Хайеком: «Ридерз Дайджест» особо отметил его книгу «Дорога к рабству» в 1946–1947 годах, выпустил ее сокращенный вариант и напечатал в США миллионными тиражами. Это была даже не сама книга, а выдержки из нее. Так благодаря «Ридерз Дайджест» Фридрих фон Хайек стал известен в США. И «Ридерз Дайджест» поступил так вовсе не из интеллектуального любопытства, а потому что это было культовое издание для представителей правого лагеря, они нашли книгу, служащую их интересам, и использовали ее как памфлет. Речь, безусловно, идет о целенаправленной кампании!

Кто же это такой умный все устроил?

Я не эксперт в вопросах финансов, которые за этим стояли, но спонсоры там совершенно точно были. Братья Кох, до сих пор остающиеся весьма влиятельными фигурами, 35 лет назад занимались…

Я не сомневаюсь в том, что упоминаемые вами факты соответствуют действительности, однако этот образ прозорливых интеллектуалов, понимающих перспективность теории, как именно она может послужить их интересам, и вызванная этим поддержка… Вы приписываете такие высокие интеллектуальные способности людям, которых вы в следующем же предложении называете сумасбродами.

Вы, похоже, неверно меня поняли. Я не хочу сказать, что Хайек или Фридман были сумасбродами, но факт остается фактом: в 40-х, 50-х и 60-х годах их положение в интеллектуальном ландшафте США было маргинальным, и для либерального мейнстрима они были сумасбродами. Это факт, я привожу его не для того, чтобы умалить их достоинство, я считаю их важными величинами. Фактом является и то, что у них были влиятельные спонсоры, которые активно работали над распространением их идей: я уже упомянул случай с Хаейком, и «Ридерз Дайджест», и телепрограммой Фридмана «Свобода выбора». Именно таким способом эти господа и заняли ключевые позиции, и именно так происходит отсев и дискуссии вокруг политических вопросов в Америке. Так устроена американская академическая жизнь, вообще говоря: люди дают мешки денег университетам с вполне ясными задачами, и по большей части университеты эти задачи выполняют. И это вовсе не вчера началось!

Вы согласны с тем, что ваши теоретические интересы близки представителям левого крыла?

Да, это вполне допустимый тезис, не буду его оспаривать.

Проблема в том, что интерес к неравенству как таковой в некоторых кругах давно считается признаком левизны, то есть говорящий о нем в силу одного факта разговора причисляется к левым. Не могли бы вы рассказать, с чем связаны ваши исследования проблемы неравенства и насколько они выражают ваши политические взгляды?

Конечно. Мое изучение темы неравенства связано с тем, что на это было выделено финансирование.

То есть кто-то дал вам деньги?

Именно! В данном случае это был так называемый 20th Century Foundation, сейчас его переименовали в The Century Fund, это давний бастион либерального мышления в США. Они пришли ко мне в 1995 году и, грубо говоря, спросили, могу ли я написать монографию с анализом их взгляда на происхождение неравенства. Тогда эта тема как раз попала в фокус интеллектуальных и политических дискуссий. Из этого родилась моя книга «Рожденный неравным». Я увидел, что имеющиеся данные совершенно недостаточны и необходимо дополнить их историческими примерами. Вот так я и занялся этой темой.

Вы хотите сказать, что она никак не связана с вашими политическими взглядами?

Нет, для меня это был просто интересный проект. Мне поступило предложение, я его принял, и если вы сейчас посмотрите на то, что я делал эти двадцать лет, то согласитесь, что моя работа, как и работа моих студентов, не предопределена нашими политическими взглядами. В каком-то смысле мы пытались интегрировать данные и теорию в единый экономический текст, и в результате у нас получилось перенести разговор о неравенстве из микросферы в макросферу, что можно считать интеллектуальным достижением.

Возможно, я слеп, но где же тут теория? В чем теоретическая основа этой книги?[2. Речь о последней книге Гэлбрейта: Inequality and Instability: A Study of the World Economy Just Before the Great Crisis, Oxford University Press, 2012.].

Ну, знаете… Берем первую главу, она называется «Физика, этика и равенство» и посвящена методам подсчета. В третьей главе разбирается Саймон Кузнец. Это и есть теоретическая основа: исследование того, в какой степени применима теория Кузнеца, является важным теоретическим вопросом. В наших подсчетах были выявлены закономерности, свидетельствующие об уместности применения теории Саймона Кузнеца, которую в последнее время стали списывать со счетов. В восьмой главе, посвященной равенству и занятости в Европе, теоретическая база заимствована частично из скандинавской модели, а частично из модели Харриса-Тодаро для неравенства и миграции занятости. Так что теории там много.

Я хотел получить наглядное объяснение. Теперь понятно, что вы понимаете под теорией и теоретической базой. Но одна вещь мне все же непонятна… В этой книге вы приходите к заключению, что вина за увеличивающееся неравенство лежит на финансовом секторе. Ну и что? С этим же нельзя ничего поделать.

В каком смысле – нельзя ничего поделать?

А что можно с этим сделать? Как повлиять на финансовый сектор?

Это вопрос о концепции компенсирующей власти. Если имеется экономическая система, в которой плохо регулируемый финансовый сектор разросся до гигантских масштабов, результатом будет нестабильность и неравенство. Во многих отношениях это две стороны одной медали: неравенство возникает в результате концентрации измеряемого дохода в руках небольшого числа людей. Почему так происходит? Из-за биржевых пузырей, кредитных бумов; ведь бум – это резкий приток капитала в определенную сферу, так что люди, с этой сферой связанные, получают большие доходы.

Это ясно, но как это исправить и изменить?

Необходимо вспомнить исторический опыт.

Рузвельта?

Можно вспомнить Рузвельта и США, хотя есть и другие примеры. Я какое-то время занимался исследованием развития французской финансовой системы с 1945 по 1980 год. Там были структуры, которые не подавляли финансовый сектор, однако так как они сложились после коммунистических революций, то держали его под контролем в течение довольно продолжительного времени.

Давайте совместим идею о необходимости обращаться к историческим примерам с идеей, которую вы развиваете в книге «Хищное государство»[3. The Predator State: How Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too, Free Press, 2008.], – о том, что маленькие элиты, грубо говоря, играют роль государства. Это значит, что любой новый свод правил будет всего лишь служить интересам какой-то группы, то есть максимум речь может идти о столкновении интересов двух или трех групп.

Надеюсь, я не впадаю в манихейство… Подлинная задача политики – урвать часть финансового потока и направить его в пользу своих людей. Если посмотреть на сектор здравоохранения, то мы четко увидим, что там крайне активно защищает свои интересы фармацевтическая промышленность, она пытается стянуть финансовые потоки на себя. Если мы посмотрим на то, как управляются фонды социального обеспечения, то в лице управляющих фондами обнаружим представителей финансового сектора, которые очень хотят распоряжаться этими деньгами. То есть притом что есть граница между государственным и частным секторами, государственные механизмы могут использоваться политическими агентами – вот основной тезис «Хищного государства». Из этого можно заключить, что доминирующие консервативные политические силы в США вовсе не антигосударственные. Теперь мы можем понять, почему при Джордже Буше-мл. программа медицинской страховки для пенсионеров Medicare была расширена, – да потому что у него были важные клиенты из фармацевтической отрасли, которые добивались льготных закупок определенных препаратов, что обеспечивало им высокий и стабильный доход. Если угодно, это близко к олигархической модели управления государством. Но при этом заявлять, будто это и есть выражение консервативного принципа – что роль государства в управлении свободным рынком должна быть минимальной – это полнейшая ерунда.

Если вы согласны с Кейнсом в том, что правительство должно иметь возможность регулировать экономические вопросы, то кому конкретно это поручить? Кто эти бессребреники, которым все будут верить?

В любом случае нужна система сдержек и противовесов, однако утверждать, что к власти неизбежно придут коррумпированные люди, слишком отчаянно. Я несколько недель назад прочитал крайне интересный обзор о положении в украинской экономике, составленный Венским институтом международных экономических исследований (WIIW).

Текущем положении?

Текущем плюс последние двадцать лет. Основной вопрос в том, почему у украинцев дела идут гораздо хуже, чем у поляков. Их аргументация состоит в том, что когда Польша начала переходить к рыночной экономике, там уже было развитое гражданское общество, поэтому государственная и экономическая власти были друг от друга отделены; кроме того, в Польше есть средства массовой информации, которые держат руку на пульсе, и вообще, скажем так, культура государственной службы, тогда как на Украине верхушки государственного и экономического секторов слились, и получилось правительство олигархов и для олигархов. Мне это показалось убедительным объяснением успеха польского пути. Если признать, что гражданское общество способно производить людей, которые не только присасываются к ресурсам, следует допустить и наличие противоположной политической силы – причем не только в Польше, но и в США, и в Англии, и где угодно.

Кризис 2008 года все время сравнивают с Великой депрессией – по крайней мере, на уровне риторики. Если я не ошибаюсь, ваш отец был одним из первых, кто в своей книге назвал спекулятивные рынки среди главных виновников Депрессии. Не могли бы вы объяснить, в чем принципиальная разница этих двух кризисов?

В 30-х годах практически не было буферов, они возникли в самые темные моменты Депрессии. Не было ни буферов, ни стабилизирующих механизмов. В ходе недавнего кризиса в США эти механизмы были задействованы очень быстро, да еще расширены за счет дополнительных мер, принятых Конгрессом. Так что я склонен думать, что в этих исторических отрезках было много похожего, но по разрушительности для США они несопоставимы. В обоих случаях существуют два механизма, два феномена: состояние тотального спроса, о котором писал Кейнс, и непрерывные циклы технологического обновления и разрыва, о чем говорил Шумпетер. Во время Великой депрессии роль сыграла транспортная революция, благодаря которой огромное число людей из деревни переместилось в город, в 2008 году аналогичную роль сыграла цифровая революция, позволившая людям работать вне офисов. Так что эти два механизма были похожи. Отличие же состояло в том, что в течение ХХ века происходило расширение социального страхования, а следовательно и правительственных расходов и некоммерческого сектора, которые стали буфером: если в 1929–1933 годах падение ВВП составило 30%, то в 2008–2009 годах – 10%, причем процесс стабилизации и восстановления начался гораздо активнее. В остальном эти два периода очень похожи.

Возвращаясь к недавнему кризису: вы несколько раз упомянули финансовые махинации…

Махинаций было множество в обоих периодах.

Это и удивительно: если в недавнем кризисе присутствовали финансовые махинации, почему нет уголовных дел и вообще ни одного обвиняемого?

Обвиняемые были, но прокуратура не стала разбираться в элитных финансовых махинациях, и это верный знак правильности моего тезиса о хищном государстве. В 30-е был большой процесс коррекции после финансовых злоупотреблений – были предприняты важные институциональные реформы, реформы в политической культуре. В 2009-м Демократическая партия США, к своему позору, сочла, что сейчас не в ее политических или каких-то других интересах стоять на страже закона. Это привело к весьма пагубным, на мой взгляд, последствиям, в том числе и для экономического развития, ведь теперь как ни смотри на эти институции, понятно, что надежнее они не стали. Но нельзя сказать, что такая безнаказанность царила всегда. В конце президентского срока Рейгана и начале президентства Буша-старшего, то есть в конце 80-х – начале 90-х, во времена республиканцев, при участии министерства юстиции были начаты расследования, проведены суды и вынесены приговоры примерно тысяче крупных финансовых преступников, связанных с ссудо-сберегательным кризисом. Эти люди украли накопления миллионов американцев и раздули пузырь на рынке недвижимости, чтобы все разрушить и разбогатеть. Федеральное правительство начало их преследование, и они отсидели в тюрьме. Это крупные аферисты: Чарльз Китинг, который держал в узде пять сенаторов, получил 10 лет, Майкл Милкен – тоже крупная фигура, хотя и не такая известная… То есть нельзя сказать, что прецедентов не было. Были.

Каждый раз, когда я слышу, что кого-то надо посадить или отдать под суд, мне кажется, что это говорит месть, а не желание справедливости.

Это чепуха! Обратимся к конкретным фактам. В США был прецедент с огромным международным банком HSBC. Они отмывали деньги мексиканских наркокартелей – сотни миллионов долларов – следующим образом: в мексиканских филиалах банка окошечки у касс были ровно такой формы, чтобы туда проходили ящики для денег, которыми пользовались наркокартели. Курьеры приходили и сдавали деньги, а HSBC получал наличные с криминальных сделок – речь идет о самых кровавых преступных группировках в нашем полушарии – и отмывал их в США. Министерство юстиции не просто не предъявило обвинение банку, оно не предъявило обвинений ни одному сотруднику банка. Уверяю вас, если в США вас поймают на улице с дозой кокаина, вы получите более строгое наказание, чем эти люди. На мой взгляд, это абсурд: если ты работаешь в банке, ты свободен от уголовного преследования. Вернемся к ссудо-сберегательному кризису – тогда из-за преступных действий пострадали сотни тысяч самых доверчивых и уязвимых клиентов. Одна только афера с «Линкольн Сейвингз» стала крупнейшей на тот момент в истории США, а использовались в ней капиталы вдов из Калифорнии. И преступника совершенно не спасло, что на его стороне было пять прикормленных сенаторов. Четверо из них были скомпрометированы и лишились дальнейшей политической карьеры. На плаву остался только один, и звали его Джон Маккейн. Но и он получил выговор от Сената. Одна из причин его неудачи на президентских выборах 2008 года была в том, что демократы предали гласности этот выговор и обстоятельства его вынесения. Его уже стали забывать, но вот он всплыл и сыграл свою роль.

Одним из популярных видов мести…

Это совершенно неприемлемый термин! Нормально функционирующее правительство должно применять уголовное наказание за серьезные преступления.

Хорошо, допустим. Ранее вы говорили о программах сокращения государственных расходов в некоторых европейских странах. Вероятно, вы слышали, что латвийское правительство чрезвычайно гордится реализацией такой программы, бывший премьер-министр даже сказал, что наш случай когда-нибудь войдет в учебники как образцовый пример. Мой вопрос связан с вашей работой в Греции, где также почти пять лет проводилась такая программа, однако никаких результатов не дала. Зачем же настаивать на ее продолжении? Вы понимаете, что за этим стоит?

Совершенно ясно, что кредиторов не убедил ни один вариант экономической политики для Греции.

То есть они опирались на базовые принципы?

Иногда на политические интересы, иногда на базовые принципы… Я бы не хотел высказываться о мотивах министров финансов балтийских стран, но… Как вы правильно сказали, страна, гордящаяся своими успехами в сокращении госрасходов, едва ли признает, что эта политика не подходит некоторым странам или что если за пять лет ничего хорошего не получилось, то стоит задуматься. Страны – Испания, Португалия, Ирландия, – в которых правое правительство боится левого мятежа, не готовы признать, что левый мятеж в Греции имел основания, потому что это подрывает их собственное политическое положение. А чего хотела Германия? Ее требования были очень запутанны, но в конечном итоге она была против установления левого правительства в любой европейской стране, хотя у нее были и внутриполитические соображения: Социал-демократической партии Германии не нравятся новые левые, социал-демократы и социалисты, плюс еще министр финансов был склонен поддержать старые программы, потому что отменить их – значит признать их ошибочность.

Вы имеете в виду Вольфганга Шойбле?

Шойбле и Ангелу Меркель тоже. Она была канцлером в 2010 году, когда Европа и МВФ согласились пойти на очевидную финансовую аферу, когда продлили…

Но ведь «финансовая афера» предполагает, что кому-то она выгодна. Кто это в данном случае?

Это как раз совершенно понятно! Финансовая афера состоит в том, чтобы продлить кредит банкроту под предлогом, что он его вернет, хотя все прекрасно понимают, что не вернет.

Вы говорите, что и Ангела Меркель, и МВФ знали, что этот долг не вернут?

Разумеется! У меня в компьютере есть документы МВФ. Сотрудники фонда писали об этом в служебных записках, однако решение принимали директора. Они понимали, что последствия для Греции будут гораздо хуже, чем они говорят – потому что им самим про это совершенно точно рассказали, и они прекрасно знали, что в 2010 году платить по этому кредиту Греция не сможет. Почему же они так поступили?

Да, почему?

Приведу вам две причины, которые озвучил в ходе выступления перед парламентской комиссией по Греции старший экономический советник Жозе Мануэля Баррозу Филипп Легрен, очень уважаемый специалист. Первая причина: в противном случае МВФ оставался не у дел. Никто не хотел с ним сотрудничать – страны Латинской Америки свое уже заплатили, и МВФ остался без миссии. Вторая причина: в то время у МВФ был генеральный директор, человек «безупречной» репутации, как мы теперь знаем…

Доминик Стросс-Кан? Вы же не имеете в виду шантаж со стороны…

Я имею в виду, что он хотел участвовать в президентских выборах – это все знали, – а один из способов стать президентом Франции – снискать расположение французских банков. Кому же все это было выгодно? Французские банки оказались уязвимы в ситуации с Грецией – как напрямую, так и через свои греческие филиалы, – и немецкие банки тоже… Однако их уязвимость была прикрыта за счет европейских налогоплательщиков – в том числе и латвийских, и словацких. Вот что произошло! Банкам заплатили, чтобы они не ушли с убытками, несмотря на то, что они выдавали кредиты в условиях, вполне допускающих убытки. Однако их спасли от убытков, и это бремя легло на европейских налогоплательщиков. Греки с этим не согласны, и европейцы тоже не должны с этим соглашаться.

Ваши объяснения, как мне кажется, почти всегда предполагают, что очевидная цель какого-либо масштабного действия никак не связана с реальными мотивами его участников. Всегда есть какой-то скрытый уровень, который остается неизвестным, если мы сами не являемся участниками процесса.

Не знаю, что там остается неизвестным, но я точно знаю, что мой друг Янис Варуфакис писал тогда об этом, называя вещи своими именами.

Что это финансовая афера?

Конечно! Он с самого начала на этом настаивал – что Греция банкрот и долги надо списать, а не продлевать. На этом строилась экономическая программа Коалиции радикальных левых ΣΥΡΙΖΑ. Они не делали вид, что они не банкроты, они это прекрасно понимали! Я приехал в Афины 8 февраля, пришел в министерство финансов, поднялся в кабинет министра – и там мой друг, сидящий в одиночестве, приветствовал меня словами: «Добро пожаловать в наше безнадежное дело!»

Вы уже говорите о ситуации 2015 года?

Да, это было 8 февраля 2015 года, за день до открытия парламентской сессии.

Кто же виноват? МВФ и Ангела Меркель?

Все работали под давлением. Правительство понимало, что его предложения будут отвергнуты. Йерун Дейсселблум прилетел в Афины вскоре после выборов правительства, встретился с Янисом Варуфакисом и сказал: либо ты подписываешь меморандум, либо мы банкротим твои банки. Это публичное, никем не оспоренное свидетельство министра финансов Греции – человека, уверяю вас, честного и порядочного.

Вы когда-нибудь понимали, почему он называет себя «колеблющимся» марксистом?

Ударение именно на «колеблющемся». Он написал работу, где хорошо объясняются его взгляды.

Я думал, может, там есть какой-то скрытый пласт?

Нет, но давайте перейдем к вопросу, насколько вообще существуют скрытые вещи… Нет ничего удивительного в том, что у государства есть дела, о которых не говорят открыто. Скажем, еще один аспект событий 2010 года, который можно было предположить, но о котором я детально узнал лишь недавно, состоял в том, что США настоятельно рекомендовали европейцам прийти на помощь своим банкам при помощи кредита Греции, а не списывать греческие долги. Почему такой совет? Да потому, что правительство США, особенно Казначейство, а конкретно, его секретарь Тимоти Гитнер, имело все основания полагать, исходя из своих источников, что американские банки были уязвимы из-за греческого долга через свои деривативы и кредитно-дефолтные свопы, и если бы греческий долг списали, у них случилось бы неисполнение кредитных обязательств, и им пришлось бы платить, понеся огромные убытки – возможно, большие, чем они могли бы выдержать. Поэтому, с точки зрения Тима Гитнера, надо было так поступать, чтобы не пришлось спасать американскую банковскую систему, на что в 2010 году потребовалось бы решение Конгресса. То есть это государственное дело. У каждого правительства есть свои резоны, но в результате маленькая слабая Греция была смята и ее же в этом обвинили.

Каково будущее Греции после этого разорения?

Будет все тяжелее и тяжелее, вероятнее всего.

А банкиров не будут вешать на фонарях или?..

Греческий народ все это время проявлял колоссальную политическую зрелость…

Невероятно!

Невероятную политическую зрелость…

Нет, я имел в виду, что невероятен сам факт, учитывая, что еще сорок лет назад Греция была диктатурой.

Да, но эта страна не выбрала профашистскую партию, а проголосовала за прогрессивную партию и поддерживала ее несмотря ни на что вплоть до последних выборов! Это на удивление трезвый взгляд на вещи со стороны греков. Предположим, что из оставшихся 250 тысяч греческих компаний обанкротятся еще 40 тысяч – а ожидания именно таковы – или что суды начнут в массовом масштабе отнимать дома из-за невыплаченной ипотеки. Думаете, магистраты будут все это выполнять? Не удивлюсь, если мы увидим пассивное сопротивление на уровне исполнительных органов власти. Будь я судья или судебный исполнитель, которому поручили выселить людей из их дома, я бы не слишком торопился, вероятнее всего. Я не знаю, как поступят другие, но, думаю, это общечеловеческая реакция. А потом могут начаться и более активные протесты – марши, демонстрации. А потом надо задать себе вопрос… Правительство составлено из левых, это правительство, пришедшее к власти после волнений на площади Конституции, когда нынешнего министра внутренних дел избивала полиция! Санкционирует ли этот министр очередное применение силы на площади Конституции? Посмотрим. Я не знаю, что случится, но я уверен, что политическое напряжение в Греции чрезвычайно великo[4. Разговор происходил в первой половине октября 2015 года.]. Едва ли оно потерпит колониальное управление из Брюсселя.

То есть вы думаете, что будет кровь?

Нет, я в этом не уверен. В этом все дело – вы резко сокращаете государственные расходы, закрываются компании, у людей отнимают собственность – это реальность. Решение этих проблем нельзя доверить группке технократов.

Есть милая еврейская традиция прощать долги раз в семь лет.

В конечном итоге то, что не может продолжаться, прекратится.

Вы использовали это выражение, говоря о еврозоне в целом. Есть ли признаки того, что евро и еврозона могут выжить? Вы их видите?

В нынешней конфигурации еврозона, на мой взгляд, нежизнеспособна из-за конфликта между странами с бюджетным дефицитом и бюджетным профицитом; он не решается имеющимися средствами. Европу сдерживает тот факт, что все 28 государств-членов должны в определенной мере преуспеть. Значит, должен быть мощный стабилизирующий механизм, а его нет, есть лишь ограниченный по времени ресурс – евро.

То есть вы считаете, что это не вопрос «если», а вопрос «когда».

«Когда» и «при каких условиях» – даже если Евросоюз не развалится, он перестроится. Если бы люди были умнее, они бы уже начали над этим работать, потому что когда что-то сломается, будет только труднее.

Давайте закончим на более веселой ноте. Когда я учился в аспирантуре в Лувене, рядом с моим домом был бар, и там внутри на стене было написано: «В долгосрочной перспективе мы все мертвы».

Джон Мейнард Кейнс.

Да, и на этой веселой ноте я бы закончил наш разговор, если вам нечего к этому добавить.

Совершенно нечего.