Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

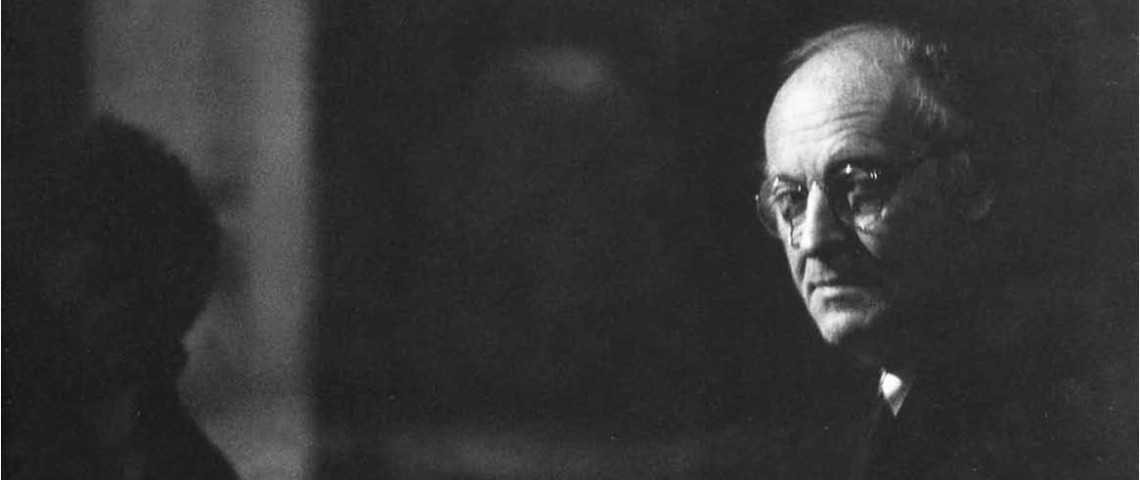

Свен Биркертс (род. 1951) – известный американский эссеист, профессор литературы и автор нескольких сборников литературно-критических статей, получивший широкое признание благодаря книге «Элегии Гутенберга» («The Gutenberg Elegies: The Fate of Reading in an Electronic Age», 1994). В этой книге он рассуждает о том, как электронные медиа, включая Интернет, влияют на способ нашего мышления, восприятия мира и себя самих и в какой степени этот способ может вступить в противоречие с тем субъективным отмежеванием от внешних стимулов и «погружением в себя», что тоже можно называть мышлением и чему, по его мнению, самым непосредственным образом способствовало изобретение Гутенберга. Будучи студентом Мичиганского университета (Анн-Арбор), Биркертс сначала познакомился со стихами Иосифа Бродского, а затем и с самим Бродским лично и поддерживал довольно регулярные контакты с поэтом до самой его смерти.

Я знал Иосифа Бродского. Возможно, по определенным стандартам наше общение было не очень тесным, но с моей стороны оно отличалось таким беззаветным пылом, что даже сейчас, спустя восемь лет после смерти поэта, его влияние на меня остается огромным. И я имею в виду не литературу – хотя и здесь его воздействие весьма значительно, – а скорее, роль наставника. До нашего знакомства я не встречал столь яркого человека. И не встретил после. В его присутствии литература и писательский труд наконец-то приобретали то значение, которое, на мой взгляд, они должны иметь, и это искупает всю его грубость и пренебрежительное отношение к окружающим. Я понимаю, что есть много людей, которые не сочтут это оправдание уместным, но они, скорее всего, просто не поняли масштаба его личности.

В 1973 году, когда Бродский появился в Энн-Арборе, штат Мичиган, я учился на последнем курсе университета. Еще до своего приезда он стал главной новостью: герой, диссидент. Молодой поэт, восставший против советского государства и объявивший о суверенном праве поэта на свое слово, завоевал любовь литераторов всего мира. Под давлением международного сообщества писателей и интеллектуалов его вызволили из ссылки, и он получил разрешение эмигрировать в Израиль. Но в Вене Бродский изменил маршрут. Он принял предложение профессора и редактора журнала Ardis Карла Проффера и приехал в Мичиганский университет преподавать как поэт.

Первое публичное выступление Бродского стало большим событием для населения Энн-Арбора. Помню, как были счастливы мы с моей подругой, что нам достались места в самом дальнем ряду в Рэкхэм-Аудиториум. Поэта встретили очень тепло и долго аплодировали. Самый уважаемый поэт в Энн-Арборе, Дональд Холл, поднялся на сцену, чтобы читать переводы. И когда Бродский наконец встал за кафедрой и начал декламировать – зал буквально прошило током. Со временем загадочная магия русских «перформансов» стала для нас непременным атрибутом выступлений Бродского, но в первый раз это было очень неожиданно. Юный поэт с длинными рыжими кудрями и трагическими чертами лица – острый крючковатый нос, широкий рот с опущенными уголками губ – пел свои строки со страстью, которая взрывалась в зале бурей аплодисментов.

За те пять или шесть лет, что Бродский провел в Aнн-Арборе, он не поддался постоянным попыткам втянуть его в «домашний» круг университетского сообщества с традиционными межфакультетскими мероприятиями и утомительными вечеринками; он так и остался непримиримым одиночкой. Проще говоря, это был человек не местного, а мирового масштаба. На уикенды он летал то в Нью-Йорк, то в Лондон. Его можно было встретить в одном из местных баров в компании его друга Михаила Барышникова, или поэта Энтони Хекта, или некой удивительной дамы, о которой ходили слухи, что она то ли итальянская актриса, то ли дальняя родственница графа Льва Толстого. Говорили, что он пользуется успехом у женщин. Что же до преподавания – те, кто ходил на лекции, говорили, что понять там ничего невозможно: во многом из-за того, что сначала его английский имел мало общего с тем, как говорили мы. Вдобавок жаловались, что он на дух не выносит дураков.

Когда в 1975 году я уехал из города, я еще не читал стихов Бродского (его первый английский сборник как раз только вышел из печати). Но когда я вернулся через два года в глубокой депрессии после неудачного романа, я уже знал их вдоль и поперек. Страдания поэта стали для меня единственным утешением в тот год, и когда я встречался с ним на улице или замечал у прилавка с газетами в книжном магазине, где работал, я чувствовал, что нам надо стать друзьями. Однажды, доведенный до отчаяния своим безответным обожанием издалека, я отважился подсунуть под дверь его кабинета записку с комплиментами его стихам и жалобами на собственные страдания. Я предлагал ему зайти в книжный, если он не прочь где-нибудь выпить вместе. Он пришел на следующий же день, но стоило мне его увидеть, как я оцепенел от страха и так и не заставил себя спуститься с мезонина, чтобы представиться.

Все же через несколько месяцев я осмелился заговорить с Бродским, и это случилось точно там же, в магазине. Тогда я уже работал в магазине старых книг напротив. Я заскочил в «Borders» за воскресной газетой и заметил поэта у кассы: он размахивал руками, пытаясь что-то растолковать продавцу. Я прислушался – и, кажется, понял. Он искал «Воспитание Генри Адамса», но в магазине этой книги не оказалось. Я знал, что в моем магазине она есть, и встрял в их нескладный разговор, предложив ему следовать за мной. Боги были на моей стороне. Я вручил ему книгу, и мы разговорились – сперва довольно сбивчиво. Наконец я пригласил его выпить кофе – я жил совсем рядом. Там мы смолили одну сигарету за другой и играли в игру «А вы читали?» дольше, чем вообще можно себе вообразить. Конечно же, он выигрывал у меня по всем пунктам, и я испугался, что он сочтет меня невеждой. Но, судя по всему, он был рад уже тому, что может поговорить с человеком, для которого имена Милоша, Павезе, Мандельштама и Цветаевой не являются пустым звуком.

В то время, в середине 1970-х годов, Бродский еще был этакий анфан террибль. Нетерпеливый, агрессивный, не выпускающий изо рта сигарету, он обожал спорить ради самого спора. Стоило назвать что-то белым, и он начинал доказывать, что это черное. Заикнись ты о том, что тебе нравятся чьи-то стихи (кроме его собственных кумиров вроде Одена, Лоуэлла или Милоша), – и он примется тебя переубеждать. «Мелочь», – заявил он о творчестве одного из классиков. Или: «Да он просто идиот». Поначалу я не мог понять, что им двигало. Мы разговаривали, пили одну чашку кофе за другой, а я впадал в тоску: наконец-то мне посчастливилось познакомиться с поэтом, которого я так долго обожал, а я не могу сказать ничего стоящего! И все же он почему-то не спешил уходить.

Я был бы рад сказать, что к концу этого долгого дня мы сблизились и стали друзьями, но это было бы неправдой. Полагаю, я был слишком юн и неопытен, и обсуждать серьезные вещи со мной было невозможно. Однако Бродский повел себя дружелюбно, едва ли не по-отцовски, то и дело подтрунивал надо мной и наставлял по поводу разных книг. Границы были установлены. Я чувствовал, что не становлюсь ближе к этой мятущейся душе, которая пишет стихи.

После той встречи мы постоянно общались. Бродский мог неожиданно заявиться в магазин в поисках каких-нибудь стихов. Несколько раз он приносил мне рукописи своих эссе, которые писал для New York Review of Books, с просьбой проверить его английский. Эта задача всякий раз надолго приковывала меня к столу: какими бы острыми и яркими ни были его откровения, в ту пору через его прозу приходилось продираться, как через колючую изгородь – он писал по-английски так, будто в нем существовала падежная система.

Помнится, однажды я просидел почти всю ночь, исправляя фразу за фразой его текст о греческом поэте Кавафисе, и в итоге переписал все заново. Когда на следующий день я показал ему текст, он наскоро пробежал его, улыбнулся своей надменной улыбкой султана и засунул в конверт, чтобы отправить в издательство. Я так и не узнал, что он думает о моих глубокомысленных правках.

В конце лета 1976 года я спросил у Бродского разрешения посещать вольнослушателем его семинары по современной поэзии. Он согласился с заговорщической улыбкой, как будто я просил о чем-то незаконном. Когда наступил сентябрь, я дважды в неделю покидал свой насест в книжном магазине и шел в унылое кирпичное здание в университетском городке, чтобы присоединиться за необъятным столом к небольшой группе нервозных студентов. В такое нервное состояние приводил нас исключительно он. Мои отношения с ним вне семинаров не играли здесь никакой роли: принималась в расчет только поэзия и динамика разговора.

Бродский оказался одновременно и самым худшим, и самым интересным учителем в моей жизни. Худшим – потому что совершенно не старался сделать нашу встречу с трудным поэтическим текстом приятной или поучительной. Отчасти дело было в его неопытности: до приезда в Анн-Арбор ему никогда не доводилось преподавать; отчасти в том, что его английский был еще далек от совершенства. Но главным образом, дело было в его личности и в том, как он понимал поэзию. Она не была для него чем-то, что можно «ухватить», осознать и пересказать другими словами. Ее нельзя было вызубрить и сдать на пятерку. Она была, скорее, вызывающей дрожь схваткой, встречей с самой сутью языка, которая способна поставить под сомнения все наши представления о существовании. Бродский выталкивал нас – своих студентов – на арену и не собирался драться вместо нас. В этом было что-то садистское. Мы регулярно чувствовали себя разоблаченными – и не просто в невежестве или непонимании поэзии, а в том, как мы читаем окружающий мир.

«Ну, что скажете?» – мог спросить он, имея в виду заданное нам стихотворение Мандельштама, Ахматовой или Монтале… В этих случаях в тоне Бродского довольно отчетливо слышались нотки скуки и высокомерия, но в то же время в этом звучало «Удиви меня!» (если сказать цитатой из его любимого Одена, который, в свою очередь, цитирует Сергия Дягилева). Он заставлял каждого из нас захотеть сказать нечто блистательное, чтобы заслужить его редкую похвалу: «Бесподобно!» Однако гораздо сильнее мы ощущали тревогу. Потому что следовал новый вопрос, и комната погружалась в мрачное молчание.

Каким-то образом мы двигались вперед, и между нами даже сложилось нечто вроде тюремного товарищества – причем одним из заключенных, как ни странно, был сам Бродский. Но это ни на йоту не притупляло его бдительности, его желания во что бы то ни стало услышать осмысленную реакцию на прочитанное. И все-таки, несмотря на свои скучающие вздохи, он каким-то образом стал частью нашего невразумительного коллектива. Как ему это удалось?

Раз за разом Бродский приходил на занятия с таким опозданием, что мы уже теряли надежду его дождаться. Он появлялся, вертя в пальцах незажженную сигарету, словно предпочел бы выкурить ее где угодно, но не среди нас. Затем он неизменно издавал глубокий, почти трагический вздох. Однако в этом был элемент шутки. Мгновением позже его трагическая гримаса разглаживалась. Он медленно обводил взглядом аудиторию и улыбался нам, как будто давая понять, что понимает, каково нам, и прощает нам нашу тупость.

Но тут же снова начиналось все это неустанное замешивание языка. Строка из Мандельштама, вопрос, молчание. И только когда тишина становилась невыносимой, он показывал нам путь в чащу звуков и ассоциаций, делая по ходу ремарки о логике поэтических образов, давая наспех уроки об этике высказываний, о метафизике существительных, о рифмах…

Время шло. Я уехал из Aнн-Арбора и перебрался в Бостон, чтобы стать писателем. Бродский переехал в Нью-Йорк, который оставался центром его деятельности до конца жизни. Раз в несколько месяцев я набирался храбрости, чтобы позвонить ему. Говорить с ним по телефону было сложно – для меня, по крайней мере. Мне все время казалось, что я неинтересен, банален. Я не мог рассказать сплетню, потому что вращался не в тех кругах, не мог блеснуть ярким суждением. Я уже делал первые пробы пера, но даже думать не смел о том, чтобы показать их ему. Я знал, что мой единственный шанс – хвалить его. Так что я ждал, пока он опубликует новое эссе или стихи, чтобы был повод позвонить. И такая стратегия вполне срабатывала. Бродский был не из тех, кто стесняется получать похвалы. «Да, – со смехом отвечал он, – должен сказать, получилось неплохо!» В личной беседе он отвечал на комплименты по-другому: складывал руки на животе, как лапки, и довольно урчал.

Я не могу сказать точно, когда у Бродского начались проблемы с сердцем, но помню, что в конце 1970-х годов среди его друзей множились тревожные слухи. Говорили, что у него был сердечный приступ и ему сделали операцию. До меня не доходили подробности. Я только понимал, что звонить становится еще труднее из-за риска нарваться на его мрачное настроение. В такие моменты не помогали никакие словесные гамбиты, даже похвалы. Недослушав, он мог прервать меня нетерпеливым вздохом и буркнуть что-то вроде: «Это абсолютно ничего не значит». После этого наступало долгое молчание. Ни тогда, ни позднее Бродского совершенно не волновали правила хорошего тона. И если оставалось только молчать, он молчал.

В 1979 году я предложил взять у него интервью для Paris Review и получил согласие. Для меня это было очень ответственное дело. Я перечитал все стихи и эссе, сохраненные мною в вырезках из New York Review of Books, вооружился диктофоном и грудой чистых кассет и сел на поезд до Нью-Йорка. Бродский впустил меня в свою квартиру на Мортон-Стрит – я оказался там впервые – и засел за телефон, причем, как я заметил, многие звонки были из-за границы. Я был предоставлен самому себе и мог слоняться по квартире, разглядывать книжные полки, фотографии на стенах и камин. По пути в уборную я наткнулся на велотренажер, судя по всему, служивший вешалкой.

Наконец Бродский закончил телефонные переговоры и смог уделить мне все внимание. Мы устроились в гостиной за низким кофейным столиком, и я включил диктофон. Как всегда, Бродский непрерывно курил, то и дело отрывая у сигарет фильтр, чтобы они были крепче. Он отвечал на мои вопросы серьезно и профессионально, отбросив черный юмор наших обычных диалогов. Мы проговорили почти два часа, беседуя о его детстве в Ленинграде, о литературе, которая на него повлияла, о разных городах, о любимых писателях. В какой-то момент мы перешли с кофе на пиво и заметно расслабились.

За эти два часа я мельком увидел, как Бродский жил в Нью-Йорке. Взять хотя бы звонки по телефону – он отвечал на них, но кратко, объявляя после того, как вешал трубку: «Это Марк Стрэнд»[1. Марк Стрэнд (род. 1934) – американский поэт, эссеист и переводчик.]. И «Это был Боб Сильверс»[2. Роберт Сильверс (род. 1929) – редактор New York Review of Books с 1963 года по настоящее время.]. Ему нравилось, что я был впечатлен. Я увидел его соседей, когда они проходили мимо через двор, а иногда и заходили в гости – это была соседка сверху и близкая подруга Маша.

Я почувствовал себя захваченным чудесным потоком, той самой литературной жизнью, как я ее себе представлял. Вот стоит старая пишущая машинка, служащая чем-то вроде пресс-папье на столе, заваленном бумагами с корректурой. «Я опоздал ко всем мыслимым срокам», – признался Бродский. За входной дверью стояли стопки книг на рецензию. И в середине этого хаоса то взволнованный, то грустный, то лукавый – его выражение менялось с каждым новым вопросом – сидел поэт. Рядом с ним я чувствовал себя совершенно бесцветным, недоразвитым.

Примерно каждые пять минут, независимо от того, докурил он или нет, Бродский швырял очередную сигарету в свой огромный камин. Я видел, что этот небрежный жест ему нравится. «Я бы хотел умереть в Венеции», – заявил он уже к концу нашей встречи. Я замечал, что он все чаще говорит о последних вещах. Или, прибегая к инверсиям самого же Бродского, о первых. «Для меня имеет значение лишь одно, – сказал он несколько минут спустя, – это время и то, что оно делает с человеком».

Я видел Бродского еще несколько раз после этого интервью, но встречи были краткими, а разговоры незначительными. Однажды, когда я был в Нью-Йорке, мы зашли в столовую выпить кофе. Бродский не мог отвести глаз от того, как толстая молодая официантка копается в холодильнике и наконец достает тарелку с пирогом. Он повернулся ко мне с очень серьезным видом и сказал: «После того как увидишь такое, пожалуй, и жить расхочется». Как мне кажется, более всего прочего Бродский обожал вот такие сочетания банального и метафизического. Они составляли большинство его вдохновенных импровизаций, и когда ему удавалось что-то, по его мнению «неплохое», он хохотал с мальчишеской бесшабашностью.

Несколько лет спустя – к тому моменту мы не встречались около года – я был на каком-то приеме и увидел, как Бродский направляется ко мне через зал. Я с улыбкой двинулся к нему, чтобы поздороваться. Едва улыбнувшись в ответ, он залез ко мне в карман рубашки, вытащил сигарету, отломил фильтр и пошел прочь. «Целую», – бросил он через плечо и удалился. Вот и все.

Десятки коротких встреч и маленьких историй, и все они говорят об одном. Бродский, теперь уже Нобелевский лауреат, становился очень известным и очень занятым человеком. А еще он медленно, но верно терял здоровье. Те, кто знал его в эти годы, говорят то же самое. Трудно было предположить, что у человека, излучающего столь мощную энергию и неуемную жажду жизни, слабое сердце.

И все же я помню, как без конца терзал себя мыслью, что однажды зазвонит телефон и чей-то голос скажет мне, что Бродский – Иосиф – умер.

На деле почти так и случилось. Мы с женой отправились на обед, оставив детей с няней. Когда мы вернулись, среди многих событий того вечера, о которых нам поведала семилетняя дочь, был звонок от друга, который хотел что-то сказать о ком-то по имени Иосиф.

– А как он говорил?

– Очень серьезно, – ответила дочь.

Вот оно и случилось. Я перезвонил другу и убедился в том, чего боялся. Бродский умер от сердечного приступа – у себя дома в Нью-Йорке, а не в Венеции, как он когда-то пожелал (хотя похоронен он в Венеции). Потом, уже лежа в постели, я пытался придумать, как свыкнуться с этим фактом. Труднее всего было принять мысль о его отсутствии – что столь насыщенная и нацеленная душа может исчезнуть. Душа, которая столько знала, видела, так понимала наш мир. По логике вещей это означало, что теперь для нас осталось больше места. Но я ни на секунду не сомневался, что на самом деле все иначе.