Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Должен признаться, я питаю какую-то слабость к аннотациям к фильмам – уж всяко больше, чем к статьям и критическим очеркам о кино. Восхищают они меня, правда, с другого, если можно так сказать, конца, когда я не могу не удивляться, насколько слова не способны описать фильм. Умные люди, как правило, не пишут аннотации, поэтому маленькие тексты превращаются в забавную бессмыслицу, и все равно коротенькое описание иной раз способно вызвать интерес к незнакомому фильму. Однако, по моему глубокому убеждению, при определенных обстоятельствах даже пересказ фильма может стать жемчужиной в своем жанре, небольшим литературным произведением, особенно если автор – остроумный литератор, каковым, несомненно, является американский кинокритик А. С. Хамра. В его описаниях фильмов соединились талант прекрасного рассказчика, личное отношение, знание кино, легкая ирония и – самое главное – смиренный взгляд на весь современный киномир и свое место в нем.

Летом 2016 года он сидел в кинозале, собираясь смотреть «Судную ночь 3», и увидел в мобильнике твит, что умер выдающийся иранский режиссер Аббас Киаростами. Вот откровение А. С. Хамры по этому поводу: «Я понял, точнее, вспомнил, что где-то существует лучший мир, а тот, в котором мы собираемся посмотреть “Судную ночь 3”, пустая трата дарованного мне времени, и если уж я иду в кино, лучше бы я потратил свое время на фильмы без потоков крови и разрушений, которыми стал сегодняшний мир».

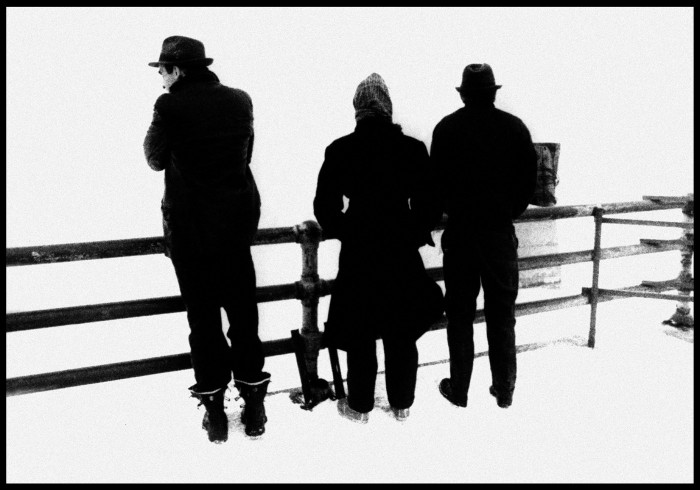

Эта цитата больше характеризует природу кинокритика-моралиста, однако обозреватель журнала n+1 А. С. Хамра, хорошо осознавая упадок жанра кинокритики, оказался способен создать собственный способ писать о кино – и рассказывая «про что кино» («Усаживаясь напротив Шилы (Энджи Дикинсон), не заслуживающей особого доверия жены одного из гангстеров, он кладет ногу на ногу, снимает шляпу, поправляет манжеты рубашки и складывает руки на груди. “Чего ты хочешь?” – спрашивает она. “Денег”, – отвечает он, давая исчерпывающее объяснение этому слову с таким видом, как будто он заказывает обед»), и давая ему оценку («Это болезненный фильм. Он отражает усталый и унылый мир, в котором жизнь не стремится за пределы еды и денег»). Особенно приятно, если среди фильмов, о которых пишет А. С. Хамра, попадается какой-нибудь из твоих любимых: «Ева ведет Вилли и Эдди к озеру. Они стоят на берегу спиной к камере, которой все никак не оторваться от трех черных фигур в пальто и шляпах, дрожащих на ветру под снегом. Озеро как белая пустота, как чистый лист, как пейзаж, из которого стерли горизонт. “Оно же не всегда замерзшее”, – говорит Ева».

Спасибо, А. С. Хамра, спасибо и за философский комментарий к фильму «Более странно, чем в раю»: «Джармуш взглянул на мир и заметил в нем скорее ничто, чем нечто. Сегодня мы только и делаем, что задаемся вопросом, почему в мире есть все, а не ничто».

У. Т.

«Вампиры» (Луи Фейад, 1916, Франция)

В пятой серии этой загадочной саги чередуются сцены, в которых одни люди приходят в сознание, а другие его теряют. Вор Морено (Фернан Эрман), который отчаянно конкурирует с бандой «Вампиры», вроде бы глотает яд. «Вампиры» избивают журналиста Филиппа Геранда (Эдуард Мате), который приходит в себя внутри корзины, катящейся по длинной лестнице. Главарь «Вампиров» (Жан Эме) и Ирма Веп (Мюзидора), выдавая себя за барона и его племянницу, устраивают бал, на котором усыпляют газом богачей и забирают у них драгоценности и набитые деньгами кошельки.

Камера у Фейада скользит по рукам гостей, пытающихся вырваться из запертой комнаты. Вампиры появляются в виде силуэтов в дверях во главе с Ирмой в плотно обтягивающем черном костюме и нисходят на спящих гостей, как туман или сон. В этом французском сериале на экране впервые появляются суперзлодей с сексапильной сообщницей, которые ходят под чужой личиной и обращают против людей современные устройства, созданные, чтобы им помогать. Разгул преступлений и ужаса превращен в развлечение, которое Фейад возводит до уровня искусства.

Фейад снимал в опустевших после Первой мировой войны районах Парижа. Идея о том, что места и предметы, попавшие на пленку, полны жизни и могут нам что-то рассказать, восходит к криминальным сериалам Фейада. «Именно в “Вампирах” следует искать великую реальность нашего времени – они вне моды и вкуса», – писали сюрреалисты Арагон и Бретон.

«Нанук с севера» (Роберт Флаэрти, 1922, США)

Идея снять фильм о жизни эскимосов пришла в голову Флаэрти, когда он занимался геологическими изысканиями для железнодорожной компании на севере Квебека в 1910-х годах. Пушная компания дала ему съемочное оборудование, однако свои первые попытки он отверг как любительщину, а более поздние материалы сгорели. Неспешно работая на холоде на «безграничных просторах на вершине мира» с помощью эскимосов, изображавших самих себя, Флаэрти снял фильм, который он считал одновременно художественным и этнографическим, и сдал его в прокат. Картину ожидал успех, а эскимоса Нанука знали в каждом доме, тогда как тот, кто сыграл эту роль (Аллакариаллак), умер от голода «в настоящей Арктике» через шесть месяцев после выхода фильма.

Нанук входит в наше сознание из глубины белого кадра. Он вылезает из иглу, которое сам только что построил. Заканчивается фильм ночью такой реальной, будто это научная фантастика. Мы оставляем Нанука спящим.

Даже 90 лет спустя «Нанук с севера» остается неоднозначным: Флаэрти обвиняют в использовании персонажей, в том, что он снял «ненастоящее» документальное кино. Но только самый суровый критик замахнется на выдающуюся звуковую сцену в немом кино: белый торговец заводит граммофон, а Нанук берет пластинку и кусает ее. Кто из нас не хотел откусить немного от любимой пластинки?

1932: Сиро Кидо говорит Микио Нарусэ, что ему не нужен еще один Одзу

Из первых шестнадцати фильмов Микио Нарусэ сохранился лишь один – «Маленький человек, старайся!» Он 10 лет работал на киностудии «Сётику», где проигрывал конкуренцию Хэйноскэ Госё и Ясудзиро Одзу, хотя последний пришел в кино позже него. Лишь в 1930 году ему дали снять собственный фильм. Съемки продолжались 36 часов без остановок. По окончании Нарусэ потерял сознание.

В книге Оди Бок «Японские кинорежиссеры» говорится, что в начале 1930-х «Сётику» платила ему как режиссеру около 360 долларов в месяц и он снимал комнату над суши-баром. Талоны на еду, которые выдавала студия, он обменивал на сигареты, а сам питался в забегаловках. Один из его фильмов отправили на полку, потому что студийному боссу Сиро Кидо показалось, что это слишком похоже на Одзу. Кидо терпел Нарусэ, но в 1932-м отвел его в сторонку и сказал, что ему не следует подражать Хироси Симидзу, Госё или Ясудзиро Симадзу.

Сейчас во все это трудно поверить. Продюсеры хотят делать копии успешных фильмов. Обидные слова Кидо вынудили Нарусэ искать истории в суровом мире, где он обедал. А как назывался фильм Нарусэ, над которым он работал в момент разговора с Кидо? «Быть великим!» Следующие 35 лет Нарусэ снимал кино, «думая, что мир, в котором мы живем, нас предал» – это пронзительные фильмы, не теряющиеся на фоне главных шедевров в истории кино.

«Лицо со шрамом» (Говард Хоукс, 1932, США)

Бен Хект был человеком многогранным: он работал журналистом в чикагских газетах, писал пьесы, сочинил, может быть, самый смешной роман в истории американской литературы, а в Голливуд был вызван такой телеграммой Германа Манкевича: «Тут можно заколачивать миллионы, причем все твои конкуренты – идиоты». Именно Хект написал сценарий «Лица со шрамом».

Хект прибыл в Голливуд, когда эпоха немого кино подходила к концу. Он придумал сценарий для первой в истории кино картины о гангстерах – «Подполья», поставленного в 1927 году Джозефом фон Штернбергом, и написал еще добрую сотню сценариев, причем в титрах его имя часто не значится.

Продюсеру «Лица со шрамом» Говарду Хьюзу Хект пообещал в два раза больше трупов, чем в любом другом фильме про бандитов, и сценарий, вдвое превосходящий по качеству любой другой, а потом выдвинул условия оплаты, которые должны были показать всем окружающим, сколько на самом деле стоит наемник такого уровня. Хьюз должен был платить ему по тысяче долларов наличными ежедневно в шесть вечера, пока не будет закончен первый вариант сценария. Хект справился за 11 дней. Окончательный вариант они с Хоуксом дописали в поезде по дороге в Нью-Йорк, куда ехали, чтобы попробовать Пола Муни на главную роль бандита Тони Камонте.

Описание отношений между продюсером и автором сценария Хект вкладывает в уста главного героя фильма. «Только одна вещь на свете раздает и получает приказы – вот эта, – говорит Камонте, показывая на свой пулемет. – С ее помощью я подчинил вам южную часть города, и с ее же помощью я завоюю для вас север. Похож на пишмашку, да? С ее помощью я испещрю своим именем весь город большими буквами. Убирайтесь прочь, сейчас начнется!» – орет он и начинает стрелять.

«Великолепные Эмберсоны» (Орсон Уэллс, 1942, США)

Весной 1942 года Орсон Уэллс снимал в ЮАР фильм «Это все правда» по заказу «РКО-рэдио пикчерз». Студия как раз выпустила музыкальную комедию «Флот прибыл» и устраивала предпоказы «Великолепных Эмберсонов». Дети в зале, пришедшие посмотреть, как поет и танцует Бет-ти Хаттон, освистали грустно-веселый шедевр Уэллса и написали в анкетах, что им не понравилось. Раздосадованный продюсер «РКО» сразу же отправил Уэллсу такую телеграмму: «Никогда за все мои годы в этом бизнесе мне не доводилось испытывать такого позора, как на предпоказе в Помоне».

Студия вырезала около пятидесяти минут из монтажной версии Уэллса и выкинула негативы. В отсутствие Уэллса продюсеры попросили монтажера Роберта Уайза и театр «Меркюри» доснять пару новых сцен в концовке фильма. В июле 1942 года «Великолепные Эмберсоны» вышли на экран. Длительность картины была 88 минут, и в этой цифре есть что-то оскорбительное: как будто 90 минут затмили бы второй фильм сдвоенного киносеанса – «Мексиканская злючка видит привидение».

То, что продюсеры сделали с «Великолепными Эмберсонами», непростительно, однако критики Уэллса все время находили оправдания. Это действительно произошло во время войны, когда внутренняя истерия вырывается наружу самым странным образом. «Есть только одно время – новое время», – говорит в фильме конструктор автомобилей, которого сыграл Джозеф Коттен. Практика перемонтировать фильмы на основе реакции публики на предпоказах существует до сих пор. Это был один из ее самых неудачных примеров – возможно, худший в истории.

«Женщина в окне» (Фриц Ланг, 1944, США)

Фильм основан на романе, заканчивающемся самоубийством главного героя, что для Голливуда образца 1944 года было абсолютно неприемлемо, поэтому Ланг решил закончить «Женщину в окне» сном.

Профессор криминальной психологии Ричард Уэнли (Эдвард Робинсон), женатый человек с двумя детьми, столкнулся с проблемой. Уэнли убил человека (Артур Лофт) в квартире женщины (Джоан Беннетт), которую он почти не знает, его шантажируют, и он не понимает, как вывернуться из сложившейся ситуации. В отчаянии этот типичный представитель среднего класса принимает яд и садится к столу с фотографиями своей семьи в руках. Когда он теряет сознание, раздается телефонный звонок, который избавил бы его от всех проблем. Но он не берет трубку. Часы за ним начинают бить. Камера наезжает, и мы видим, что Уэнли мертв. Вдруг в кадре появляется рука, теребящая его за плечо: «Пол-одиннадцатого, профессор Уэнли».

Уэнли просыпается. Он в клубе, а не дома. Камера отъезжает – Ланг без монтажной склейки поменял антураж и одежду Уэнли. Стакан в его руке теперь не с ядом, а с бренди. Уэнли встает, допивает и выходит. У дверей он видит гардеробщика и швейцара, которые снились ему в роли главных злодеев.

Ланг признавал, что концовка в духе «это был сон» – старый прием. Однако такой искусный финал добавляет к фильму нечто, чего не было бы в случае самоубийства Уэнли. Сон становится отрицанием, выпускающим фильм в реальный мир.

«Забытые» (Луис Бунюэль, 1950, Мексика)

В 1929 году парижский кинотеатр, в котором должна была состояться премьера фильма Бунюэля и Сальвадора Дали «Андалузский пес», отказался ее показывать, и этот скандал сразу же прославил картину. В 1930 году во время показа «Золотого века», следующей картины Бунюэля, разъяренные парижане метали в экран чернильные бомбы с криками «Смерть евреям!», хотя автором фильма был католик-испанец. Приятель Бунюэля выиграл в лотерею, и в 1933 году Бунюэль снял «Лас-Урдес. Земля без хлеба» – документальный фильм об отсталом регионе Испании, который был моментально запрещен испанским правительством. Бунюэль уехал в Голливуд, а потом в Нью-Йорк, где наблюдал, как его бывший напарник Дали превращается в знаменитость, напоминающую, по словам Макса Эрнста, «противное желе, которое американцы едят на десерт».

Отчаявшись, Бунюэль в 1945 году уехал в Мексику. Слава трех его фильмов за эти годы только выросла, но при этом все знали, что к кинематографу он больше не имеет никакого отношения. В Мексике ему удалось снять пару малобюджетных жанровых фильмов. Один провалился в прокате, а другой получил неплохие сборы, и в 1950 году Бунюэль смог снять «Забытых» – историю о мексиканских уличных мальчишках, сочетавшую ужасы в духе Вэла Льютона с элементами неореализма, – реализм в этой картине возвращался к сюрреализму, связывая в единое целое кошмары и бедность. Один из героев фильма, отчаянный мальчишка, кидает сырое яйцо прямо в камеру.

Бунюэль сохранил верность своему режиссерскому видению, невзирая на глупые заказы, недостаток средств и тотальные неудачи, преследовавшие его проекты на протяжении семнадцати лет. В Мексике «Забытых» встретили неприязненно, однако фильм получил сразу два приза в Каннах и позволил своему автору снять еще 26 фильмов на протяжении следующих 26 лет.

«Скачущий в одиночку» (Бадд Беттикер, 1959, США)

Персонажи этого фильма едут по пустыне к похожему на призрак высохшему дереву – туда их влечет охотник за головами по имени Бен Бригейд (Рэндольф Скотт). Бригейд утверждает, что везет плененного им киллера в город под названием Санта-Крус, но тут появляется дерево. Буну (Пернелл Робертс), бандиту, который пытается отобрать у Бригейда его пленника, это дерево знакомо – это «дерево-виселица» с «ветками-присяжными», и Бригейд тоже о нем слышал. Наступает ночь (дневная синяя съемка «под ночь»), и герои в компании миссис Лейн (Карен Стил), молодой вдовы, которую они спасли от разбойников-апачей, разбивают неподалеку от этого дерева лагерь.

Если считать, что «Скачущий в одиночку» – лучший из семи вестернов, которые Беттикер снял в сотрудничестве со Скоттом, то это во многом объясняется как раз этой ночной сценой – темной идиллией, предшествующей главному конфликту фильма. Когда женщина, которую они спасли, идет от одного мужчины к другому, на заднем плане маячит дерево. Бун откровенно пялится на женщину, тогда как Бригейд сосредоточенно смотрит на высохшее дерево – его Беттикер явно противопоставляет изящной фигуре блондинки. Для Буна миссис Лейн – обещание новой жизни. Для Бригейда она – воплощение прошлого, за которое он должен отомстить. Дерево же для них обоих – смерть, которой им, пожалуй, не избежать.

В восьмидесяти минутах этого ясного, почти аскетичного фильма нет ничего лишнего. Это апофеоз классического вестерна, закончившегося вместе с Беттикером. Дерево-виселица сгорает в последнем кадре фильма, унося с собой целый жанр.

«Глаза без лица» (Жорж Франжю, 1960, Франция)

Ключевым образом в этом черно-белом фильме ужасов являются деревья, и это говорит о многом, учитывая, что по сюжету хирург удаляет молодой женщине лицо. В свете автомобильных фар деревья проступают на фоне чернильно-черной ночи, как биолюминесцентные кораллы. Днем они превращаются в силуэты на фоне безоблачного осеннего неба.

Белые деревья – первое и последнее, что мы видим в фильме. О них нам напоминают белые ноги мертвой женщины, ноги приоткрывает и блестящий черный плащ женщины (Алида Валли), скидывающей труп в Сену. Оператор Эжен Шюфтан ловит отражения деревьев на капоте принадлежащего хирургу (Пьер Брассёр) седана каждый раз, когда он приезжает, – черные на черном. В сцене похорон голые деревья склоняются к торчащим из земли крестам. Деревьями же хирург и его ассистент заманивают молодую женщину (Жюльет Майниель) в свою загородную клинику: «Вам там понравится, все окружено деревьями». Все в этом фильме буднично, однако само слово «деревья» приобретает несколько зловещий оттенок: «Пойдемте, я провожу вас в вашу комнату, там из окон видны… деревья».

Франжю и Шюфтан лишают деревья их природности. Без листьев они кажутся скелетами, телами без плоти. Щебет оставшихся на зиму птиц и лай цепных псов то и дело врываются в звуковую материю фильма, как деревья – в визуальную. В «Глазах без лица» ничего естественного больше нет, и заменить это естество нечем.

«Завтрак у Тиффани» (Блэйк Эдвардс, 1961, США)

В маленькой квартирке Холли Голайтли (Одри Хепбёрн) на Манхэттене начинается вечеринка: агент Холли (Мартин Болсам) рассказывает истории о ней ее новому соседу Полу (Джордж Пеппард). Она действительно пустышка или только притворяется? Лучше быть настоящей пустышкой. Такой они ее и считают. Вскоре от гостей становится тесно. У кого-то загорается шляпа. Шумная модель Мэг Уайлдвуд (Дороти Уитни) появляется с парой богачей (Хосе Луис де Вильялонга и Стэнли Адамс). Мэг напивается и падает. Никто не обращает внимания. Когда алкоголь заканчивается, курьер приносит еще. И да, все постоянно курят. Мамба грохочет так, что сосед сверху (печально известная роль Микки Руни) звонит, чтобы пожаловаться. Телефон находится в закрытом чемодане и труднодоступен. Комната до отказа забита людьми, хорошо одетыми, но не чопорными. Невозможно пошевелиться. В душевой кто-то целуется. Ради этого и приезжают в Нью-Йорк и ходят на вечеринки – ради близости.

Эта вечеринка – комедийная интермедия после долгих разговоров и сцен, но на то она и вечеринка. Эдвардс не режет ее на куски. Простые размашистые групповые кадры выхватывают людей то тут, то там. До этой сцены Пол был писателем-занудойжиголо. Теперь он вроде взялся за ум. В отличие от Холли, которая уходит, повиснув на руке толстого веселого миллионера и вызвав в свою квартиру полицию, чтобы закончить вечеринку.

«Презрение» (Жан-Люк Годар, 1963, Франция)

В начале фильма Фриц Ланг (играющий самого себя) спрашивает переводчицу Франческу Ванини (Джорджия Молл), как по-итальянски будет «чужой». Это слово витает над несчастной парой Полем (Мишель Пикколи) и Камиллой (Брижит Бардо), подъезжающими к кинотеатру, где у Поля, сценариста, назначена встреча с Лангом и американским продюсером (Джек Пэланс) – они должны обсудить экранизацию «Одиссеи».

Когда они входят, мы видим афишу «Римских приключений» Делмера Дэйвса, когда они выходят, нам показывают рекламу «Путешествия в Италию». Эта сцена – переходная: они только что приехали из Чинечитты и вскоре уезжают на Капри. То, что она происходит в кинотеатре, объясняется необходимостью прослушать молодую певицу на роль в будущей «Одиссее». Под гром итальянской поп-музыки они рассаживаются по разные стороны от прохода – Камилла рядом с Лангом, Поль – рядом с продюсером. Франческа, переводящая этот разговор, и фотограф, снимающий их со вспышкой, разделяют пространство между ними. Камера отъезжает и наезжает, мы видим певицу, которая танцует перед киноэкранами, выкрикивая не в ритм слова своей песни. Переходя к переговорам четырех героев, камера тоже отъезжает вдоль прохода, однако Годар убирает музыку, чтобы мы могли услышать, о чем они говорят. Все очень просто, но отчего-то коробит и кажется «неправильным».

Завуалированная критика дубляжа в итальянских фильмах, а также объяснения единства у Гомера, в которые пускается Ланг, отражают разрыв нашей пары. Все дано в разобщенности: картинка и звук в дублированных фильмах, современное человечество и герои «Одиссеи», полнота и годаровская фрагментированность, честность и коррупция, любовники, все дальше отходящие друг от друга.

«Убийцы» (Дон Сигел, 1964, США)

Когда Сигел снял этот римейк по рассказу Хемингуэя, Ли Марвин уже был звездой телевидения, однако играл в основном жестоких, язвительных мужчин, и режиссеры особенно ценили в нем умение дать по морде. Сдержанность в игре и серебристо-седая шевелюра наделяли его героев – безрассудных, лишенных всяких нравственных принципов бандюганов – некоторым умом и авторитетом. Эти противоречивые мотивы сошлись в фигуре Чарли Строма – наемного убийцы средних лет, стремящегося найти ответ на свой вопрос и получить деньги.

В первый раз мы видим Строма отраженным в черных очках его напарника (Клу Галагер), когда эти двое – оба в темных очках и хороших костюмах – входят в школу для слепых. Хладнокровный худощавый Стром слушает, запрокинув голову кверху, но в его фигуре есть какая-то напряженность: бровь приподнята, глаза будто щели. Кажется, что он вглядывается в мир нижними зубами.

Фильм строится на мелких жестах, которыми Стром направляет других персонажей, ни разу не повысив голоса. Усаживаясь напротив Шилы (Энджи Дикинсон), не заслуживающей особого доверия жены одного из гангстеров, он кладет ногу на ногу, снимает шляпу, поправляет манжеты рубашки и складывает руки на груди. «Чего ты хочешь?» – спрашивает она. «Денег», – отвечает он, давая исчерпывающее объяснение этому слову с таким видом, как будто он заказывает обед.

Мы расстаемся со Стромом, когда он лежит, истекая кровью, с чемоданом в руках на каком-то пригородном газоне. Ли Марвин – полная противоположность Маккуина. Не особенно красивый, равнодушный к зрителю и в силу этого очень убедительный, он сохраняет отчужденность и принимает все на свой счет. Он слишком умен, чтобы важничать, как другие кинозвезды, но когда он падает, нам кажется, что погиб целый мир.

«Хороший, плохой, злой» (Серджо Леоне, 1966, Италия)

Туко (Илай Уоллак) и человек, которого он зовет Блондином (Клинт Иствуд), едут на украденной у конфедератов карете по техасской пустыне в поисках золота. На них серая форма погибших южан, и они знают, что за ними охотится отряд северян в синей форме. Туко будит задремавшего Блондина, сообщая, что на них скачет кавалерийский отряд. «Синий или серый?» – спрашивает Блондин.

Туко поднимает глазную повязку и всматривается. «Они в сером, как и мы! – кричит он. – Да здравствует конфедерация! Бог с нами, потому что он ненавидит янки!»

Блондин сдвигает назад шляпу и тоже всматривается. «Бог не с нами, потому что идиотов он тоже ненавидит», – говорит он Туко, пока солдаты приближаются в облаке пыли. Офицер во главе отряда перчаткой сбивает пыль с мундира, обнажая его синеву. Своими криками о том, на чьей стороне Бог, Туко лишил себя неприкосновенности, которой пользуются не участвующие в военных действиях. Следующий кадр: Блондин и Туко в цепях в лагере для военнопленных.

В фильме говорится, что на свете есть два типа людей. Леоне любит чередовать крупный и общий план, что позволяет ему сыграть на этой неопределенности: какого цвета форма у солдат, скачущих к Блондину и Туко, – синий или серый? Леоне превращает серый в синий самым простым из всех возможных способов. Ради таких находок и существует кино.

«451 градус по Фаренгейту» (Франсуа Трюффо, 1966, Великобритания)

По поводу титров в этой картине у Трюффо была простая идея: если читать в мире «451 градуса по Фаренгейту» запрещено, то их будут произносить, а не показывать. Мы слушаем титры так же, как герои фильма смотрят телепрограммы, и видим серию фотографий, больше похожих на комиксы, которые они просматривают вместо газет.

Трюффо проявил в этой минутной сцене больше кинематографической смекалки, чем иные режиссеры в целой картине. Камера наезжает на телеантенны на 17 тонированных черно-белых фотографиях. За кадром Алекс Скотт (он же играет одного из «книжных людей») зачитывает название фильма и фамилии актеров в стиле британского радио под неземную музыку Бернарда Херрмана.

Трюффо превращает устные титры из «Романа обманщика» Саши Гитри, «Великолепных Эмберсонов» или «Презрения» в хичкоковский дебют, напоминающий о «Взлетной полосе» Криса Маркера – фантастическом фильме, работающем с памятью. Этот отрезок повторяет общий ход фильма: первые 13 фотографий – это крыши домов на окраине города вдали от природы, последние четыре – дома среди деревьев. Главный герой убегает из городской пустоты в зимние леса книжных людей. Еще до начала титров музыка Херрмана наделяет таинственностью и романтикой заставку «Юниверсал филмз» с вращающимся земным шаром, лишенную всякой таинственности и романтики в других фильмах этой студии. Это музыка сфер, вещающая посредством изгибов северного сияния для тех, кто едва понимает, что такое космос.

«Зонтар: тварь с Венеры» (Ларри Бьюкэнэн, 1966, США)

«Зонтар», над которым и по сей день не устают издеваться, начинался как ремейк картины Родже ра Кормана «Оно захватило мир» (1956). Компании «Американ интернэшнл пикчерз» нужно было чем-то дополнить пакет, который они продавали телеканалам, и они обратились к Бьюкэнэну, режиссеру из Техаса, известному своим смелым, хоть и низкопробным эксплуатационным кино, чтобы тот быстро переснял в цвете на 16-миллиметровую пленку несколько принадлежащих компании научно-фантастических фильмов про монстров, выходивших в 50-е годы. В качестве гонорара ему предложили 30 тысяч долларов за фильм. Потом эти фильмы на протяжении многих лет гоняли по телевидению ночами, и склонные к бессоннице телезрители вспоминают их как дешевое занудство. Однако не такие уж они и занудные.

Если, как говорил Годар, «определение человеческой ситуации должно заключаться в самой мизансцене», то «Зонтар», содержание которого не сильно отличается от рядовой документалки о жилых домах и торговых центрах Далласа, дает этой человеческой ситуации заведомо отрицательное описание. Когда смотришь этот фильм, трудно избавиться от ощущения, что во всех часах одновременно сдохли батарейки, и мы вынуждены наблюдать за вечным послеполуденным оцепенением человеческих душ.

Большую часть фильма мы наблюдаем, как разочарованный жизнью ученый (Энтони Хьюстон) что-то говорит в радиоблок, установленный в его каморке за выдвижной дверью с шахматным узором. Так он общается с Зонтаром – пришельцем с Венеры, который скрывается в пещере неподалеку. Мы не слышим, что говорит сам Зонтар, – до нас доносится лишь неизменное низкочастотное гудение. «Да, это верно, – говорит ученый Зонтару, стоя спиной к камере. – Я твой единственный друг». – «Врр, бззз», – отвечает Зонтар.

Неадекватность созданного в этом фильме мира кажется нормальной и точной – моментальные снимки времени, таким оно и было. В конце концов этот фильм можно считать достоверным свидетельством о мире, пережившем некую катастрофу и продолжившем свое тупое, безрадостное существование, так ничему и не научившись.

«Приход к власти Людовика XIV» (Роберто Росселлини, 1966, Франция)

Росселлини заканчивает свое исследование прихода к власти Короля-Солнца трехминутным планом, в котором Людовик (Жан-Мари Патт) заходит к себе в спальню и постепенно избавляется от пут власти. В этом панорамном плане король, одетый в короткие панталоны, черные чулки и золотые туфли, подходит к столу, снимает черные перчатки, шляпу, парик, кружевной воротник, пояс и отороченный рюшем камзол. Убедив аристократов носить столь пышный наряд, он отвлек их внимание от государственных дел, над которыми он сам имеет теперь полный контроль. Придумав моду, Людовик учредил «тоталитаризм потребления», если воспользоваться выражением биографа Росселлини Тэга Галлагера.

Оставшись один в своей комнате, он читает вслух отрывок из «Максим» Ларошфуко: «Людям иной раз присуща величавость, которая не зависит от благосклонности судьбы: она проявляется в манере держать себя, которая выделяет человека и словно пророчит ему блистательное будущее… Именно это качество привлекает к нам уважение окружающих и возвышает над ними так, как не могли бы возвысить ни происхождение, ни сан, ни даже добродетели». Он садится за стол и продолжает: «Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор». Откладывает книгу и повторяет последнюю строчку. Затемнение.

Этой сцене присуща известная меланхолия, некая мрачная окончательность; цитата – эпитафия, книга – зеркало. Людовик сам превратил себя в солнце и, соответственно, в смерть. На него нельзя посмотреть, с ним нельзя поспорить. И тем не менее эта сцена не кажется тяжелой. Подвижная камера Росселлини способна сообщить живость даже критике того спектакля, посредством которого правит Людовик, того спектакля, в который кино превращает историю.

«Операция “Страх”» (Марио Бава, 1966, Италия)

Этот готический фильм ужасов внушает неподдельный страх. Живая камера Бавы с ее выразительными наездами и характерными для 60-х годов яркими цветами создает атмосферу замкнутости, вполне соответствующую месту, где разворачиваются события: богом забытый городок в Трансильвании, над которым возвышается полуразрушенный замок. История крутится вокруг призрака маленькой девочки, появление которого – о нем всегда возвещает скачущий по улицам белый мячик – предрекает смерть всем его увидевшим. Девочка – управляемый символ, с помощью которого баронесса из замка, мать этой девочки, пытается поселить страх в душах горожан, повинных в смерти ее дочери.

Бава показывает, как страх ведет к насилию. Когда горожане видят девочку, их охватывает такой ужас, что они по собственной воле сводят счеты с жизнью. Наука проникает в этот мир в обличье доктора (Джакомо Росси-Стюарт), которого прислали провести вскрытие. Его самоуверенность и лишенное предрассудков отношение к миру лишь способствуют росту смертности. Оказавшись в замке, куда его заманили обманом, он внутренне ломается, как и все вокруг него.

Отозвавшись на зов женщины, окликающей его по имени из-за кадра, доктор врывается в комнату, одну из стен которой занимает картина с изображением замка. Выбежав из нее через другую дверь, он обнаруживает себя все в той же комнате. Пробежав по этому кругу восемь раз и каждый раз понемногу приближаясь к самому себе, он хватает за плечо бегущего впереди него человека, силой разворачивает его и обнаруживает, что смотрит в лицо самому себе. Бава достигает этого эффекта средствами монтажа и ритма, снимая двух одинаково одетых актеров. Сцена настолько убедительна, что остается лишь признать: все нужные для создания иллюзии инструменты были в распоряжении кинематографа задолго до появления компьютеров.

«Да просто так» (Хершел Гордон Льюис, 1968, США)

«Да просто так» – ужастик о малолетних преступниках, который автор «Праздника крови» соорудил на скорую руку во Флориде; это был его пятый фильм за год. О качестве здесь речи не идет, но в контексте безразличного к нему отношения фильм можно назвать блистательным за одну только его разрушительность. Весь фильм – сливающаяся в размытое пятно череда ударов. Долгие, беспорядочные групповые драки, снятые с каким-то безразличием через грязный объектив, перемежаются сценами абсурдных бесчинств, когда актеры бросают ребенка в мусорный бак или рвут журналы в зале ожидания.

Насилие начинается раньше, чем на экране появляется название фильма. Розыгрыш, устроенный на домашней вечеринке, приводит к тому, что десятки подростков-переростков начинают бить зеркала, взрезать ножами диваны, кидаться столами, бить лампы и разрубать на куски пианино. В ходе этого псевдохэппенинга, которому мог бы позавидовать любой художник-акционист и который сняли на пленку за год до убийств банды Мэнсона, все стены оказываются заляпанными красной краской. Сцена не сопровождается музыкой; Льюис хладнокровно уводит ее в затемнение.

Хершел Гордон Льюис преподавал литературу, потом ушел в рекламу, а с нее переключился на съемки полупорнографических фильмов, чернухи и расчлененки. В данный момент он – гуру прямого маркетинга, повторяющий, что больше всего на свете хотел бы дирижировать симфоническим оркестром. Ни один другой режиссер в истории кино не утверждал с той же страстью, как Льюис, что он не художник и что кино не искусство. Он повторяет это в каждом интервью, его фильмы кричат о том же самом на каждом углу, от верхушек плато Озарк до вывесок мотелей во Флориде. «Да просто так» – дешевый и отвратительный фильм, но если это не искусство, то тогда искусства попросту нет. Собственно, на этом Льюис и настаивает.

«Лани» (Клод Шаброль, 1968, Франция)

Есть нечто особенное в подглядывании за людьми, слушающими пластинки. Может, вращение черного диска чем-то напоминает крутящуюся бобину с кинопленкой. (О боулинге можно сказать то же самое.) В «Ланях» Шаброль доводит этот эффект до предела. Герои фильма слушают пластинку, но мы не можем насладиться музыкой вместе с ними, мы наблюдаем за ними как единственный непьющий гость на вечеринке.

Когда Фредерика (Стефан Одран) и Поль (Жан-Луи Трентиньян) просят девушку со странным именем Вай (Жаклин Сассар) поставить пластинку, уже ясно, что они превратили ее в служанку. Они все время о чем-то ее просят: дай мне пива, Вай, принеси масло, налей коньяка. Пластинка, которую она ставит, уже стоит в проигрывателе – это легкая музыка для богатых извращенцев, что-то между Пуленком и Лесом Бакстером с визгливым вокалом без слов. Они пьют и ласкают друг друга, но вдруг пластинку заедает, и они просят Вай встать и поправить иглу. Музыка все еще играет, когда они идут в спальню Фредерики, и она закрывает дверь перед носом у Вай, хотя та полюбила Поля первой.

«Лани» открыли новый период в творчестве Шаброля, когда он шесть лет снимал великое кино. Этим фильмом он порвал с Новой волной. Это как бы продолжение истории Жюля и Джима, у которых в 1968-м все пошло наперекосяк. В «Ланях» больше получает тот, у кого и так больше, а у Вай забирают даже то немногое, что у нее есть.

«Безумная любовь» (Жак Риветт, 1969, Франция)

В 1960-е годы Риветт снял всего три фильма – меньше, чем любой другой крупный представитель французской Новой волны. Третий из них, «Безумная любовь», вышел в 1969-м и может считаться итогом десятилетия смятенной эстетики Новой волны в период неразберихи и перемен. Кроме того, это фильм, в котором выкристаллизовались ранее неясные устремления Риветта и стал понятен вектор его развития как режиссера.

Фильм опознается как часть Новой волны, но в дефективном модусе. Он снимался на черно-белую пленку в 67-м и 68-м в парижских кафе и квартирах, которые в большей степени принадлежат середине 60-х, чем к миру фильмов Риветта, которые он снимал после 68-го. Он балансирует на стыке двух эпох, фиксируя переход из одной в другую.

В «Безумной любви» отношения театрального режиссера Себастьена (Жан-Пьер Кальфон) и его подруги Клэр (Бюль Ожье) разваливаются во время репетиций «Андромахи» Расина, причем все это снимает команда документалистов. Рушатся не только границы между жизнью и искусством, между кино и театром. В одной поражающей воображение сцене Себастьен и Клэр доказывают, что можно провести целый день в постели и при этом методично разрушить собственную квартиру.

Сухой кадр с двумя складными стульями на белой сцене расплывается, а затем снова находит фокус, разбивая этот более чем четырехчасовой фильм пополам. Почему-то эти два пустых стула оказываются ключевыми для всего фильма. Они символизируют Себастьена и Клэр и кажутся потерянными и потусторонними в своем отсутствии.

«Ванда» (Барбара Лоден, 1971, США)

О Барбаре Лоден все время пишут как о жене Элиа Казана, сыгравшей диковатую сестру в «Великолепии в траве», но правильнее было бы называть ее режиссером «Ванды». Этот мрачный фильм рассказывает о жизни бедной женщины Ванды Горонской (Лоден), с которой мы сталкиваемся в обстоятельствах, вызывающих отупение и безразличие: в узких барах, где пиво наливают в литровые кружки; в городских отелях, где раковина находится прямо рядом с кроватью; в ночных ресторанах, где люди едят спагетти, не выпуская сигареты изо рта. Этот фильм больно смотреть. Его подспудная жестокость сводит жизнь к зарабатыванию денег и их проеданию.

Оператор-документалист снимал «Ванду» на 16-миллиметровую цветную пленку в угледобывающих районах Пенсильвании и в городе Уотербери, штат Коннектикут, – неудивительно, что своей брутальной энергией он напоминает документальный фильм Барбары Коппл «Округ Харлан, США» (1976). Ванда полностью оторвана от мира. Семью она потеряла в процессе развода по решению судьи, постоянной работы у нее нет. Обнаружив, что в кинотеатре у нее обчистили карманы, она забредает в бар именно в тот момент, когда там происходит ограбление, и выходит из него в сопровождении вора, некоего мистера Денниса (Майкл Хиггинс), который, окликнув ее словами «Эй ты, балда!», бьет ее по лицу.

С головой погрузившись в жизнь сломленных и сокрушенных, роли которых они исполняют, Лоден и Хиггинс на первый взгляд играют не больше, чем непрофессиональные актеры, исполняющие все остальные роли. Ванда говорит мистеру Деннису, что у нее никогда ничего не было и никогда ничего не будет. «Если у тебя ничего нет, ты ничто, – объясняет он ей. – Ты даже не гражданка Соединенных Штатов». После чего забирается на крышу своей машины с бутылкой бурбона и начинает, как Кинг-Конг, лупить по радиоуправляемым самолетикам. Задуманное им ограбление банка превращается у Лоден в череду жалких промахов, лишенных какого бы то ни было гламура, и никакой киношной развязки в жизни ее героини не наступает.

«Разбивающий сердца» (Элейн Мэй, 1972, США)

Сцена в ресторане открывается кадром, в котором официант стучит пальцем по омару на тарелке, чтобы показать, что тот живой, прежде чем сварить его и подать на стол. Элейн Мэй примерно так же поступает с парой, которая собирается съесть этого омара, Ленни (Чарльз Гродин) и Лайлой (Джинни Берлин): они поженились в Нью-Йорке и проводят медовый месяц в Майами-Бич. Лайла не знает, что Ленни хочет бросить ее ради Келли (Сибилл Шеперд), светловолосой студентки со Среднего Запада, с которой он познакомился на пляже, пока обгоревшая Лайла отлеживалась в номере. Ленни решил, что скажет Лайле, что с их браком покончено, они закончат обед флоридским ореховым пирогом, которым славится этот ресторан, чтоб без обид, и он отправится в Миннесоту, чтобы просить руки Келли.

Быть может, это единственная сцена в американских комедиях, от которой смешно до колик. Унижение Лайлы и так невыносимо, но к нему примешивается еще и то, что она кажется нам недотепой, которую невозможно не бросить, и вызванный неловкостью ситуации показной гнев Гродина на официанта (Эрик Ли Премингер), объявившего, что пироги кончились. Это бурлескная комедия без счастливой развязки, комедия неудачника, где неудачник – скотина.

Сценарий Нила Саймона по рассказу Брюса Джея Фридмана стоит отметить наравне с режиссурой Мэй и блестящими актерскими работами, особенно Эдди Альберта в роли отца Келли, человека, который (в другой обеденной сцене) не верит Ленни, когда тот говорит, что говядина не врет, картошка всегда искренна, а цветная капуста не обманывает.

«Ф как фальшивка» (Орсон Уэллс, 1974, Франция)

«Это ее настоящее имя. Ойа. Ойа Кодар». Уэллс произносит эти слоги, как будто это общеизвестные факты. Почему? Мы уже знаем, как зовут его партнершу. Но это не ее настоящее имя. Он не говорит, что назвал ее так задолго до съемок «Ф как фальшивка». Уэллс использует ее имя, чтобы сделать признание: все, что он сказал в последние 17 минут фильма, ложь. «Моя цель, – говорит он, – выдать все это за настоящее».

«Но это не значит, что там есть хоть слово правды». Он говорит это, когда на экране появляется человек, которого мы считаем дедом Ойи. Точнее, появляются его ноги, парящие над поросшим травой полем, остальная часть тела за кадром. «Реальность? – спрашивает Уэллс. – Это зубная щетка, которая ждет вас в стакане у вас дома. Билет на автобус, получка и могила».

Дед подмигивает и кивает Уэллсу при слове «получка», а тот накрывает левитирующего старика черным плащом, будто он мертв. На самом деле, признается Уэллс, деда никогда не было. Он тоже был обманом, актер разыграл и это. Старик исчезает в воздухе, но перед этим мы видим фигуру из мелкой сетки под полотном – собственно, там и должен был быть старик.

Неужели Уэллс сам написал эти блестящие строки о реальности? Скорее всего. Однако кто удивится, посмотрев «Ф как фальшивка», если обнаружит их и в случайной книге? Да и какая, собственно, разница?

«Убийство китайского букмекера» (Джон Кассаветис, 1976, США)

Если заплатишь им, потеряешь больше, если что-то создашь, они придут и заберут все. Этот урок, преподанный гангстерами, владелец стриптиз-клуба Козмо Вителли (Бен Газзара) помнит, даже когда он возвращается весь в крови в свое кабаре. Зачем пытаться? Когда Мистер Загадочность (Мид Робертс), задрипанный конферансье клуба, затягивает финальную песню «Не могу дать тебе ничего, кроме любви», Кассаветис дает свой ответ.

«Убийство китайского букмекера» заканчивается не насилием, а музыкальным номером. Мистер Загадочность швыряет в зал фальшивые деньги, а публика орет «Снимай!» полуобнаженным Де-Лавлис на сцене. В связи с чем он быстро меняет слова песни: «Счастье, огромное счастье / Все, о чем ты стонала». Дойдя до апофеоза, он восклицает: «Любовь, любовь, горячая любовь!»

Тогда одна из Де-Лавлис (Хаджи) пытается подшутить над ним, зажигая новомодную бомбочку у него на плече. Он вздыхает и уходит за кулисы, где кто-то протягивает ему руку, чтобы то ли утешить, то ли поздравить. Пока идут финальные титры, мы снова слышим, как он поет. Иногда о любви (горячей любви!) может рассказать даже задолбанный до крайней степени жирный и потный коротышка. Последний раз мы видим Козмо на тротуаре – он истекает кровью, но все-таки стоит. В нем дырка от пули – в рифму с взорвавшейся бомбочкой на плече Мистера Загадочности. Этот Мистер Загадочность в исполнении Мида Робертса – сценариста, которого Кассаветис соблазнил сыграть в фильме, – фигура незабываемая. Это униженный профессор из «Голубого ангела», обреченный плясать на одной сцене с последними ведьмами, да еще и посреди сомнительной роскоши Лос-Анджелеса.

«Спина кита» (Рауль Руис, 1982, Нидерланды)

Разноязычный актерский состав фильма произносит выученные на слух реплики. Звучат шесть европейских языков и один выдуманный для двух выживших патагонских аборигенов (Луис Мора и Эрни Наварро). Действие происходит в недалеком будущем в Нидерландской Советской Pеспублике. Главный герой – антрополог (Жан Баден) – едет с семьей в дом в Тьерра-дель-Фуэго (на самом деле он находится в Голландии), который оператор Анри Алекан снимает как пейзаж Мурнау. К концу этого «фильма о выживании» так и не ясно, что имел в виду Руис: выживание аборигенов, находящихся на грани исчезновения, или выживание европейцев, предавших свое прошлое.

Аборигены считают, что «один – это четное число», и говорят на языке, состоящем из 60 слов с ежедневно меняющимися значением и парадигмой. Поначалу антрополог с радостью принимается изучать этих людей, однако его энтузиазм быстро сходит на нет, когда они начинают повторять одно и то же слово, вне зависимости от того, что им показывают, бинокль или магнитофон. Спрятавшись в уединенном месте, где аборигены закапывают зеркала, семья теряется в «метафорических образах» превратившегося в религию лакановского психоанализа.

В одновременно меланхоличной и смешной сцене антрополог идет на общем плане к двум аборигенам на другой стороне оврага. Те сидят друг напротив друга и говорят о будущем. Руиc играет крупными планами. Когда антрополог встает и уходит, Руис снова дает общий план, и мы видим, как далеко они находились друг от друга. Эффект этого простого, но неожиданного монтажа усиливается затемнением в последнем кадре фильма.

«Более странно, чем в раю» (Джим Джармуш, 1984, США)

Предпринятое Джармушем скорбное исследование пустоты пробуждает устремленность к пустоте в мире, до отказа забитом какой-то чушью. Этому фильму удалось ухватить то, что по прошествии времени оказалось последним мгновением небрендированной американской реальности. Вышедший незадолго до окончательной сандэнсовизации нестудийного кинематографа в США, фильм «Более странно, чем в раю» обозначил собой и конец небрендированного американского кино. Джармуш взглянул на мир и заметил в нем скорее ничто, чем нечто. Сегодня мы только и делаем, что задаемся вопросом, почему в мире есть все, а не ничто.

Сцена на озере Эри разворачивается ближе к концу второй из трех частей фильма. Не внушающие особого доверия хипстеры Вилли (Джон Лури) и Эдди (Ричард Эдсон) посреди зимы едут из Нью-Йорка в Кливленд, чтобы навестить совсем юную двоюродную сестру Вилли, Еву (Эстер Балинт). Когда Ева, только приехав из Венгрии, еще в Нью-Йорке сказала Эдди, что решила навсегда поселиться в Америке, тот заверил ее, что ей понравится Кливленд – прекрасный город на берегу прекрасного озера. «А ты сам там бывал?» – спрашивает она. «Нет», – отвечает он.

Черно-белый Кливленд в этом фильме – железнодорожный тупик, заполненный барами, куда ходят только старики, киосками с хот-догами, в одном из которых работает Ева, и кинотеатром, где пустому практически залу крутят какую-то киношку про кун-фу, – от Нью-Йорка, в котором живут трое героев, отличается не сильно. Ева ведет Вилли и Эдди к озеру. Они стоят на берегу спиной к камере, которой все никак не оторваться от трех черных фигур в пальто и шляпах, дрожащих на ветру под снегом. Озеро как белая пустота, как чистый лист, как пейзаж, из которого стерли горизонт «Оно же не всегда замерзшее», – говорит Ева.

«Каприз» (Рахул Равайл, 1994, Индия)

Этот индийский музыкальный триллер разворачивается, как и положено, чередой мелодраматических приемов и песен, но по прошествии двух часов превращается в невероятную трагедию мести. Главная героиня Шивани (Мадхури Дикшит) теряет своего нерожденного ребенка после того, как ее избивает надзирательница в тюрьме, куда она попала по ложным обвинениям. После этого Шивани превращается в Чарльза Бронсона, застрявшего в фильме Марио Бавы. На фоне дождя, огня и непрекращающейся песни, которую поют в кадре ее сокамерницы, Шивани начинает мстить за все свои обиды.

Одетая либо во все белое, либо во все черное, она вешает тюремщицу, вырывает зубами вены из запястья своего зятя, убивает насильникаполицейского на кладбище и начинает искать своего преследователя, который к тому моменту стал инвалидом (Шахрух Хан). Осознав, что не может убить человека в коляске, она пытается вылечить его: кидает ему в голову мяч, танцует перед ним любовный танец, на который он беспомощно смотрит, сталкивает его в бассейн и т.д. Не знаю, достигают ли другие фильмы Равайла той же вершины сумасшествия. Быть может, красота Дикшит загнала его на высоту, где он не оказывался ни до, ни после этого.

«Я стреляла в Энди Уорхола» (Мэри Хэррон, 1996, США)

В этом убедительном кинопортрете Лили Тейлор так сыграла покушавшуюся на Уорхола Валери Соланас, автора «Манифеста ОПУМ», будто она мальчик-газетчик из фильма 30-х, которому не с кем поговорить. У нее неровная стрижка и черная кепка набок, она курит, слоняясь вокруг газетного киоска в Нью-Йорке в поисках мужчинклиентов. Так она встречает своего издателя Мориса Жиродиа из «Олимпия Пресс» (Лотер Блюто). «Дай мне 15 центов, и я скажу грязное слово», – говорит она ему. «Какое слово?» – спрашивает он. «Мужчины». Жиродиа предлагает купить ей выпивку.

Голос Тейлор доминирует над трагической жизнью Соланас. Хэррон мудро позволяет ей цитировать отрывки из манифеста черно-белыми монологами, отсылающими к серии кинопортретов Уорхола. Какими бы безумными ни были идеи Валери, игра Тейлор делает их убедительными.

Ее голос врывается в благодушный мир Уорхола. У нее запоминающиеся реплики. «Изящная мозаика!» – говорит она какому-то Джону, показывающему ей следы от каблуков-шпилек у себя на груди.

Валери начинает раскрываться после того, как надевает красное платье на обед с Жиродиа, во время которого будет подписан контракт на книгу (самая сильная сцена в фильме). Она сомневается в себе и снова превращается в сердитую студентку, которая когда-то нацарапала FUCK YOU на письме о корсетах, пришедшем в университетскую газету.

«Единственное, что я знаю, – это то, что мне тоже хочется немного от вашего роскошного мира», – говорит она, но не получает ничего. «Где вы живете?» – спрашивает ее полицейский. «Нигде», – отвечает она.

«Вкус вишни» (Аббас Киаростами, 1997, Иран)

Мужчина (Хомаюн Эршади) ездит по промышленным окраинам Тегерана на «Рендж Ровере», предлагая рабочим и солдатам заплатить за то, чтобы они, удостоверившись, что его самоубийство увенчалось успехом, закопали где-нибудь его тело. Господин Бади, так его зовут, не объясняет, зачем ему это надо, но в итоге находит того, кто принимает это предложение, – это таксидермист (Абдулрахман Багери), понимающий, что такое меланхолия, и уверенный, что «все в жизни – вопрос удачи. Птицы попадаются в сети не для того, чтобы ты был счастливым».

В финале Бади глотает снотворное и ложится в могилу, которую он сам себе вырыл. Ночь. Вдали грохочет гром. Молнии слегка освещают снятого средним планом Бади, но в остальном на экране тьма. Мы слышим, как идет дождь. Кажется, фильм окончен.

Но нет. Киаростами после затемнения дает крупный план солдат, поднимающихся на холм под «Сейнт-Джеймс инфирмари» в исполнении Луи Армстронга (инструментальная версия). Потом идет кадр со съемочной группой, включая Эршади, который курит и предлагает сигарету Киаростами. Этот неожиданный разрыв нарратива только углубляет и усиливает и без того мощный финал. Трудно однозначно объяснить, что имеется в виду. Тут сразу несколько вещей: спокойная скорбь, созерцание радости жизни, разрядка напряжения от просмотра фильма, отрицание сентиментальности, сцена перерождения и предложение выйти из кинотеатра.

«С широко закрытыми глазами» (Стэнли Кубрик, 1999, Великобритания)

Когда этот фильм вышел на экраны, само его существование было оскорблением публики, а следовательно (ведь на дворе стояли еще времена, когда никто и предположить не мог, что американцев вдруг перестанет радовать индекс Доу – Джонса), и поруганием кармана «Уорнер бразерз» – студии, которая финансировала фильм. Будучи бизнес-провалом, он и был провалом, точка. «С широко закрытыми глазами» благополучно пережил бесчестье времен биржевых пузырей, что само по себе знак отличия. Этот фильм – напоминание об одураченной публике, жаждущей возгордиться тем, что ей на просмотре скучно.

Нокаут случился уже в первом раунде. Их убаюкала плавность кубриковской камеры. Приглушенная игра Тома Круза и Николь Кидман казалась пустым разбазариванием звездного статуса главных героев «Дней грома». Нью-Йорк, выставленный пустынным городом, в котором правят бал сексуальные маньяки, в мире еще не осужденных гендиректоров мультинациональных корпораций казался ненастоящим. Летом 1999 года «С широко закрытыми глазами» вышел на экраны почти двумя с половиной тысячами копий, и он был обречен на провал – складывалось впечатление, что одна из крупнейших студий хотела доказать, что может навсегда расправиться с авторским кино, выставив это все как ошибку маркетинга. Может, они и вправду хотели принести его в жертву, как девушка-наркоманка в ходе оргии приносит в жертву Билла Харфорда?

«Повезло остаться в живых», – гласит газетный заголовок в фильме. Кубрик умер за четыре месяца до премьеры.

«Ванильное небо» (Кэмерон Кроу, 2001, США)

Если «Матрица» с ее «добро пожаловать в пустыню реального» завершила 90-е, то прыжок Тома Круза с нью-йоркского небоскреба начал XXI век всплеском гиперреальности. Выйдя на экраны за три месяца до падения башен-близнецов, «Ванильное небо» оказалось сразу и последним голливудским фильмом до теракта 11 сентября, и первым после него. В картине создается мир, где обезображенное лицо Круза знаменует собой мировую катастрофу, а его приход в сознание – акт спасительного самоубийства. «Теперь все иначе, – говорит аватар техподдержки Эдвин Вентура (Ноа Тейлор) герою Круза, самовлюбленному издателю Дэвиду Эймсу. – Простите, я взрываю вам мозг».

Беби-бумеровская фантазия Кроу бренчит понятиями, как затоваренный парфюмерный прилавок флаконами. К концу фильма, когда Эймс поднимается с Вентурой на лифте с таким видом, как будто он Лон Чейни, играющий главную роль в «Источнике», зритель уже готов к тому, что ему взорвут мозг в худшем смысле этого слова. После горестного и одновременно радостного расставания с Пенелопой Круз в роли любовного объекта Софии («мудрость») Серрано («гора») – жен щиной, которая берет от жизни все до послед-ней капли, хотя она давно уже мертва, Эймс прыгает с крыши и падает вниз сквозь рисованные (явно в духе Моне) облака в каньон Манхэттена.

И хотя сравнение с Хитрым Койотом здесь ничуть не менее уместно, чем с жертвами теракта 11 сентября, Вентура описывает это (а все без исключения герои «Ванильного неба» описывают происходящее как минимум четыре раза кряду) как «яркий путь к самопробуждению». На экране появляется монтаж из рокерских картинок, и Эймс летит вниз, как отбившийся от парада воздушный шарик, уже пролетавший в фильме мимо его окна, только на этот раз этот шарик свинцовый.

«Роковая женщина» (Брайан Де Пальма, 2002, Франция)

Существует фотоальбом, который называется «Кинозвезды в ванной», но вот фильмов, где кинозвезды действительно принимали бы ванны, явно недостаточно. «Роковая женщина» Де Пальмы с Ребеккой Ромейн в главной роли с лихвой восполняет этот пробел.

Ромейн играет Лору Эш, похитительницу драгоценностей, сброшенную с балкона отеля ее же сообщниками. Тут объявляются родители пропавшей девушки по имени Лили: обнаружив Лору, лежащую без сознания на полу отеля, они хватают ее, увозят к себе и укладывают в кровать в комнате своей дочери. Типичная для Де Пальмы деталь: Лора – блондинка, перекрашенная в брюнетку, в силу чего она и оказывается неотличимой от Лили. (Ромейн играет обеих девушек.) Лора приходит в себя, видит фотографию Лили и понимает, что может воспользоваться паспортом похожей на нее девушки, чтобы сбежать от обманутых ею сообщников. Перед тем как уехать, она решает принять ванну.

Ванна, которую она принимает, служит рамкой для половины происходящего в фильме. Лежа в ванной, она курит и пьет текилу; она засыпает, и вода начинает переливаться через край. На улице гремит гром, и она (снова) просыпается, когда домой возвращается Лили: Лили заряжает пистолет и приставляет его к виску, чтобы покончить с собой. Лили стреляет, из стоящего рядом аквариума начинает хлестать вода. Теперь Лора может навсегда превратиться в Лили.

В этот самый абстрактный и самый убедительный из всех своих триллеров Де Пальма вложил весь свой опыт раздумий над кинематографическими трюками. Когда Лору сбрасывают с моста через Сену, она вдруг обнаруживает себя раздетой и просыпается в переливающейся через край ванне. Лили снова возвращается и приставляет пистолет к виску, но на этот раз Де Пальма все же решает обойтись без жертвы.