Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

На мой взгляд, мне надо заниматься тем, что я умею, – то есть рисовать, а не говорить. Ваш журнал меня всегда приводил в восторг своими интервью, но я считаю, что говорить надо с людьми, которые умеют это делать. А у меня это, к сожалению, не получается.

Когда меня спросили, почему я хочу поговорить с Блумбергсом, я ответил, что есть лишь несколько людей, в разговоре с которыми мне хочется быть лучше, чем я есть. С твоей стороны было бы жестоко отказать мне в разговоре.

(Смеется.) Я прочту тебе из Бродского: «Нет ничего бездарней, чем рассматривать творчество как результат жизни, тех или иных обстоятельств. Поэт сочиняет из-за языка, а не из-за того, что «она ушла». У материала, которым поэт пользуется, своя собственная история, и она зачастую с личной жизнью совершенно не совпадает. Биография, повторяю, ни черта не объясняет»[1. Из «Диалогов с Иосифом Бродским» Соломона Волкова.].

В разговорах со мной тебя впечатляет не сказанное мной, а мое присутствие. Ты сейчас смотришь на меня, есть свет и есть эта мастерская, есть этот рисунок, и все это для тебя, возможно, даже важнее моих слов. И когда остается только слово, наивное слово, язык, из-за которого, как он отметил, мы и говорим, не выдерживает. Он ничего не выдерживает. Уфф! Поэтому я не знаю, зачем такое интервью нужно.

Мне оно нужно. Но ведь и я не хочу вываливать на тебя свое мнение о твоих работах. Меня, например, раздражает, что ты в своих работах

пытаешься обобщать. Ты не рисуешь просто яблоко или просто стул. Хотя еще надо доказать, что где-то на свете существует просто яблоко. Особенно если оно нарисованное. Почему всегда при взгляде на твои работы возникает ощущение, что ты каким-то образом участвуешь в сотворении, – все неясно, и сама эта ситуация есть обобщение.

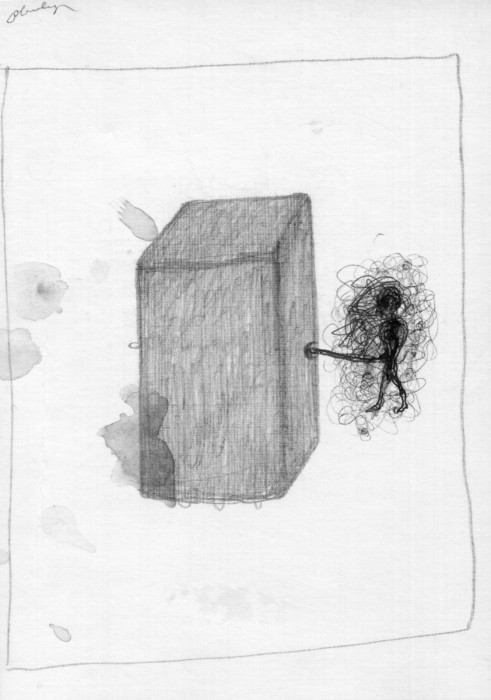

(Шепчет.) Я очень хочу ясности. Выходит так, что я все время только и делаю, что хочу нарисовать просто яблоко, просто стул, просто ногу… Человеческую ногу. Как можно проще. Стало быть, у меня не получается. И тут я ничего не могу поделать, у меня получается что-то другое.

Мне подумалось, что ты похож на Достоевского.

(Смеется.) И что?

Да так, вспомнилось почему-то «Преступление и наказание». Меня всегда поражали совпадения. Вот, например, у меня пропала кошка. И я об этом довольно часто думал. Сегодня я заехал в порт Энгуре, где никогда раньше не был. Даже не знаю зачем. Может быть, хотелось взглянуть на бушующее море. Лил дождь. Еще через миг, так ничего и не поняв, я поехал назад, смотрю: кораблик стоит. А на борту написано Kate. Именно так звали кошку – Геката, сокращенно Кате. Оттого, что я об этом подумал и сейчас тебе рассказал, ничего в мире не изменилось, никто, кроме меня, этого совпадения не заметил. Но оно уже стало частью этого мира, как дождь.

Вот видишь, именно поэтому я и не люблю давать интервью. Речь не о том, что мне не нравится текст, – просто я не хочу, чтобы ты про меня знал. Правда, не хочу. Разве что если бы мы вместе жили в Энгуре, и я знал бы, что ты ешь, как мы колем дрова, мы могли бы побалакать «за жизнь»… Но я не хочу… Я не хо-чу. Я понимаю, конечно, что живу в обществе и уехать не могу, но вот скажи мне: почему ты не остался в Тибете? Что тебя гонит возиться с этими людьми, брать у них интервью? Без сомнения, красиво, что вы с Ритупсом посещаете всех этих умных людей, но я представляю… Я на самом деле представляю: подумать только, он теперь ездит от одного к другому, все они жуткие умники, все чудесно, стопка журналов понемногу растет… Но ты сам, Тиронс… сам-то ты где? Ты появляешься только в этих вводных журнальных заметках! Там ты хорошо проявляешься, характер свой проявляешь. А вот в вопросах… ты прячешься. Ты прячешься совсем как я, ничего не желающий рассказывать. Я ведь ничего не узнаю о тебе – только то, что ты умеешь точно формулировать вопрос, но ты-то сам кто? По существу мы можем говорить, только если я тебя знаю. Ну хорошо, не будь тебя… Не будь написанного тобой, я бы что-нибудь сам придумал и сказал: нет, у меня нет времени, мне надо ящики грузить, я не могу. В сущности, у меня даже сил нет сказать: иди ты отсюда! Ну не надо ни с кем говорить! Мне кажется, что ты у меня… что-то отнимаешь.

Ты читал стихи из пастернаковского «Доктора Живаго»?

Да.

Вчера, представляя твой снег и две красные туфельки, я подумал, что это до боли похоже на известное стихотворение Пастернака. «Мело, мело по всей земле/ Во все пределы…» Там же есть строки: «И падали два башмачка/ Со стуком на пол./ И воск слезами с ночника/ На платье капал./ И все терялось в снежной мгле…» Словно ты своей выставкой это проиллюстрировал.

Да, красивое совпадение. Но это не от Пастернака, это идет из Сибири, из Тюхтета.

Да, но ведь речь не о Сибири, этот снег идет в твоей голове.

Да. Все время...

…снег идет.

Я даже выставку хотел так и назвать – «Все время снег», но поменял название, когда была готова последняя работа «Я не умру». Тогда мне казалось, что надо назвать выставку так же, как последнюю работу. Очень важна последняя работа. Она зачастую может перевернуть с ног на голову все предыдущие. Это не моя мысль, это Пазолини сказал про монтаж. Когда я закончил последний цикл из одиннадцати работ, я понял, что он отбрасывает тень... или свет – неважно – на все предыдущие работы и сделанное до этого выглядит совершенно иначе. Тогда я понял всю мощь высказывания Пазолини, что в жизни или в работе никогда нельзя поставить точку, пока не сделана последняя работа.

По-моему, он сказал, что последний монтаж делает смерть.

Про смерть мне не хотелось бы...

Неужто ты и вправду думаешь, что жалкий лепет какого-то человечишки может что-то отнять у таких вещей, как смерть или Бог?

Я же понимаю, что нет, понимаю, но… когда ты встаешь один на один, когда я смотрю тебе в глаза, по-настоящему отвечаю, когда я что-то делаю по-настоящему, стою один на один с морем, (шепчет) я знаю, что хочу сказать, но по-латышски это высказать не могу, понимаешь? Мне надо бы тебя отвести за руку ночью к морю и там что-то показать, но я не умею это делать. Но я так ясно это ощущаю, что мне кажется – да! Слезы на глаза наворачиваются. Я представляю эту картину,

как это могло бы быть, но словами сказать не могу.

Почему же ты называешь это смертью? Ты просто один на один с морем, и происходит нечто, про что ты не можешь сказать, что это.

Нет, я тут не море имею в виду, а нечто такое, что ты не можешь описать словами, но оно в основе всего. Из разряда быть или не быть, жить – умереть, рисовать – не рисовать, разорвать – не разорвать, начинать – не начинать…

Тогда… Смерть тебе помогает?

Не будем говорить о смерти. Спроси о чем-нибудь другом.

Я не думаю, что тема смерти придает разговору ценность, но как только я пытаюсь спросить тебя о чем-то другом, я тут же попадаю в тупик. Например, если спросить тебя, какая музыка тебе нравится или как ты отдыхаешь… При взгляде на твои рисунки мне такие вопросы почему-то кажутся не особо уместными. Хотя, может быть, это вовсе и не так, и мы как раз могли бы поговорить о том, что ты любишь из еды или о чем-то в этом роде.

Кстати, ты не против со мной супчику горячего похлебать?

(Полчаса спустя.)

В целом должен с тобой согласиться – о таких вещах, как смерть, Бог или тому подобное, вроде бы полагается говорить очень серьезно. У могилы Пруста я спросил Пятигорского, как возможны какие-то отношения перед лицом этого цепенящего страха смерти.

Он ответил, что это помогает любую вещь рассматривать в ее конечности, очень рельефно. Скажем, когда мы говорим о простых вещах, мы видим их великолепие именно в этой конечности, в их месте или неуместности в бесконечности.

С тобой не бывало так, что ты разговариваешь с человеком и внезапно

видишь, каким он будет в глубокой старости? Вдруг, глядя на тебя, я вижу, как ты будешь выглядеть очень-очень старым. Со мной это часто случается в троллейбусе. Я смотрю на случайного человека – у него глаза немного косые – и представляю, какими они

будут… Я как бы довожу это дело до совершенства, до конца. Я вижу – ага! – у него большой красный нос, наверняка он будет как на картинах эпохи Ренессанса. Ты начинаешь представлять, и тут – раз! – в сотую долю секунды образ пойман.

Когда ты смотришь на мух, или птиц, или на предметы так называемой мертвой натуры, есть что-то, что действует на тебя так же мощно, как твои собственные рисунки? Из мира форм?

Да. Другой человек. То, как ты держишь руки, какие у тебя уши, это все! Иногда я трепещу, когда

вижу… Ну хотя бы твои уши. Это твоя особенность, в твоих ушах ты весь. Ты – это уши. Я могу всего тебя забыть, но твои уши запомню навсегда. Так что на меня больше всего влияет человек. Особенно руки… Они меня, как бы это сказать, очень вдохновляют. И форма головы: мне кажется, что я глазом словно поглаживаю твою голову. И еще, несомненно, обнаженный человек. Но непременно человек. Любое место, не только грудь или что, но и, скажем, плечо. Или обнаженное колено. Или локоть.

Эти фрагменты говорят тебе что-то о человеке?

Нет, я смотрю очень эгоистично. В тот миг я забываю тебя и вижу только, что могу сделать из твоих ушей. Сразу как костюм – я сразу вижу, что для костюма достаточно твоих ушей. Я там не вижу Тиронса.

Твой цикл из двадцати двух работ я как-то сразу увязал с «Тибетской книгой мертвых» и образами или демонами, с которыми встречаешься, когда идешь сквозь смерть. Помнишь, какая фраза там все время повторяется? «Только не бойся».

(Смеется.) Красиво.

Я помню, как перед операцией под общим наркозом Ритупс мне прислал эсэмэску с той же самой фразой «Только не бойся».

Мне сестричка, делая укол, сказала: «Sweet dreams.» (Оба смеются.)

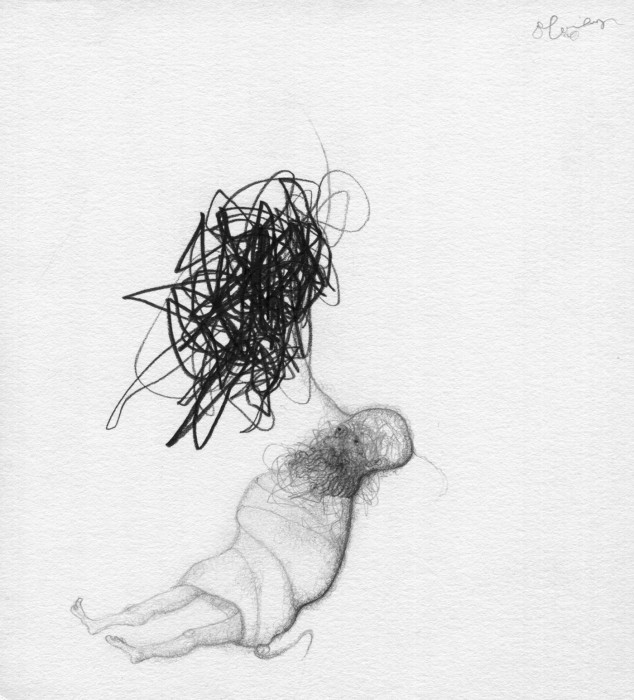

Мне анестезиолог посоветовал думать о чем-то радостном. Но я больше помню, что плечами, а они немного не помещаются на столе, в тот момент можно ощутить живот сестрички или, может быть, грудь. Сами они, скорее всего, особо об этом не думают – просто делают свою работу. Мои ощущения от твоей выставки напоминают это состояние перед падением во тьму. А тело сестрички появляется там потому, что все твои работы насквозь телесны. Невероятно много про тела. Почему ты так прицепился к телу? Что тебе нравится в теле?

Мне кажется, что все происходит в моем теле. Запахи. Мысли. Все происходит в моем теле. Это мир, в котором я живу. Я живу в своем теле. И чувствую его лучше всего. Море, свет, солнце я не ощущаю так, как свое тело. (Молчит.) Что же тогда еще рисовать.

Ты видел вскрытое тело?

Мм.

Человека?

Мм.

Свежее?

Свежее нет.

Я тоже нет. Но я заговорил об этом, потому что... В Монголии овец забивают красиво: вот тут, на груди, делают разрез, засовывают туда руку и разрывают аорту. Кровь скапливается в брюшной полости и снаружи не видна. Я смотрел на эти внутренности и думал: почему там такие красивые цвета? Это же никому не положено видеть, все вполне могло быть бесцветным, серым или бурым, так ведь нет – все выкрашено в безумно красивые цвета.

Да, когда я рисовал стронций, ядовитое радиоактивное излучение, это желтое против белого не смотрелось, смотрелось на красном, цвет против цвета нужен был для жизненности... Да, у тела очень богатый внутренний цвет. По-моему, это и есть жизнь. Со временем тело сереет, но когда его вскроешь, внутри мощнейшие цвета: розовый против белого, против светло-серого, что-то черное, что-то ослепительно белое и снова что-то розовое... Темно-красный, краплак! Поэтому мне хотелось, чтобы при входе на выставку при повороте налево и тут же направо получалась такая взрывная волна: все тона, все краски вместе – бабах!!! А потом ты так медленно уходишь... Поэтому я и выбрал прохладно-красный фоновым цветом. Это как с цветом внутренностей.

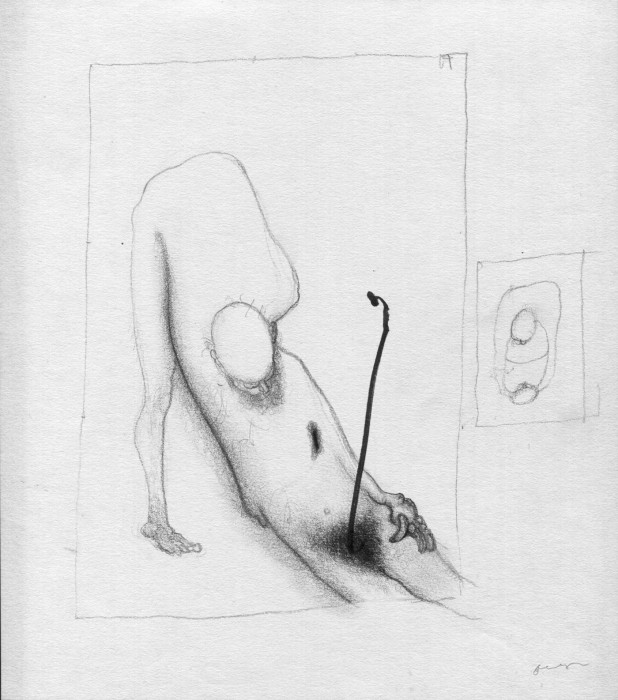

Похоже, ты очень выдерживаешь эту грань между внутренней и внешней сторонами тела, между нутром и оболочкой. Но если ты пишешь свои внутренности, как ты можешь их видеть?

Ты различаешь внутреннее и внешнее, ты второй раз подчеркиваешь – нутро и оболочка. Но ведь это единое целое. Нет ни внешнего, ни внутреннего, это одно. Хорошо, это одно состоит из оболочки и нутра, и я уже сказал, что я это тело ощущаю лучше чего бы то ни было на свете. Не зря же появилась работа, где я держу в руках мозг – самое хрупкое, самое уязвимое, к чему и прикасаться-то страшно. А ты берешь его в руку. Мне казалось, это красивый момент, когда ты можешь взять свой мозг в руку и ощутить, какой он. Он розовый. Не серый, а розовый. Живой.

Я смотрел выставку одновременно с книгой о выставке. И в книге мне попалась твоя венецианская заметка об ощущениях от занятий любовью после купания в лагуне, сейчас вспомню слово... О, склизкое!

Склизкое, да.

И тогда мне пришло в голову, что то, что ты деликатно именуешь «заниматься любовью», есть попытка мужчины вторгнуться в другое тело, проникновение. Если ты не Джек Потрошитель, то иначе внутрь не попасть. И твоя выставка как такой наблюдатель...

Да, но это проникновение все-таки в себя, а не в кого-то другого.

Через телесную любовь.

Нет, через живопись.

(Оба молчат.)

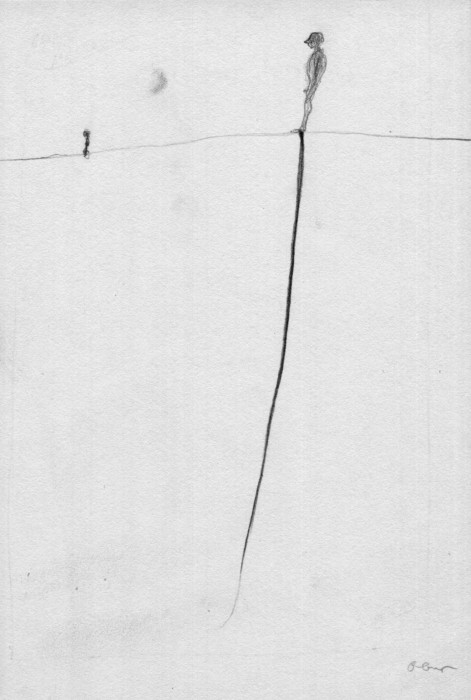

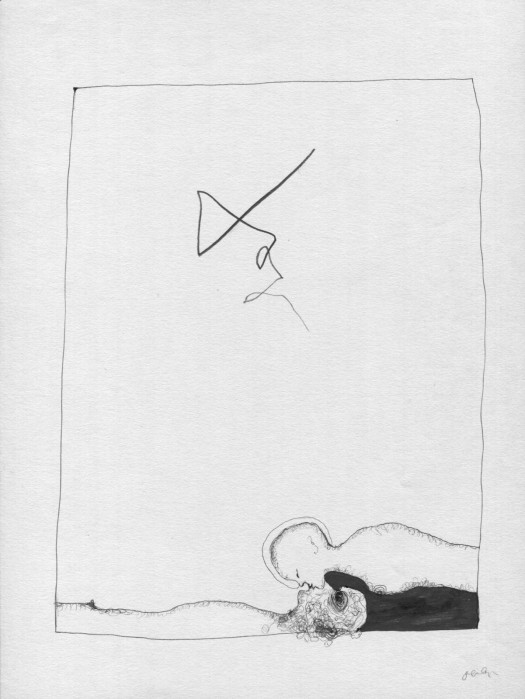

Если мне дозволено употребить это банальное слово «вглубь», то только в одиночку ты можешь проникнуть вглубь кого-то... Трудно выбирать эти слова... Ты можешь подобраться к какой-то вещи только в одиночку, сам по себе. Какое там занятие любовью... Для телесной любви всегда нужны двое. А вся выставка у тебя за спиной как раз об одиночестве.

А что за одиночеством?

Ты и сам знаешь, что за ним. (Оба смеются.)

Нет, я почти визуально думаю: ты становишься все более и более одиноким, все сильнее сливаешься с собой...

А вот и нет, как раз наоборот. Ты не уходишь в то одиночество, а совсем напротив – ты, разумеется, думаешь о нем в одиночестве, но снаружи тебе все больше и больше хочется быть с людьми – раньше такого не было. Ты физически как бы все больше начинаешь скитаться по свету, раньше я себя на этом не ловил. Я не могу объяснить, почему это так, но это не уход все глубже и глубже в одиночество... Происходит какой-то... какой-то отскок. Тебе кто-то не позволяет там исчезнуть. Ты доходишь до какой-то точки, и тебе хочется сделать шаг назад – пойти к людям, поговорить, пообщаться, потом снова остаться одному, и эти отрезки времени с людьми становятся все длиннее – если у тебя что-то выходит. Если не выходит – вот тогда скверно, вот тогда ты остаешься один. Стало быть, это движение зависит не от меня, а от того, что я делаю; я не могу это контролировать, я не властен над своей работой. Тут получается, тут не получается. И я как бы увязаю в этом бесконтрольном состоянии. Это не односторонняя дорога. Это как падение мячика на мрамор – он падает и – бух! – отскакивает назад, и снова – бух! – и отскакивает назад... Не падает в пустоту. Этот отскок очень красив – вверх, вверх, вверх...

Я заметил на этой выставке как минимум два автопортрета, где ты, в отличие от портретов прошлых лет, выглядишь таким, я сказал бы, добродушным, даже умильным. Это связано с тем, что ты только что сказал?

Именно с этим и связано.

Мне кажется, ты говорил, что ты эти автопортреты воспринимаешь не как поиск себя, а как уход от себя.

Да! Прочь!

Ты как бы используешь свой образ… Образ себя для себя же... Отдаляясь, ты обретаешь – что? Радость? Желание быть с другими?

(Долго молчит. Смеется.) Мне не хочется говорить, что я обретаю. Знаешь почему? Мне не хочется об этом рассказывать никому. Я обретаю очень много. Но как только я тебе рассказываю, я это отдаю и что-то теряю. Мне очень не хочется то, что я обрел, отдаляясь от своих автопортретов, терять. И мне снова долго-долго придется что-то делать, чтобы обрести.

Разве это не хорошо? Разве это не значит быть живым?

Нет, это не хорошо. Надо работать. (Оба смеются.)

Я думал, тебе нравится работать.

Нет. Нет... (Смеется.) Нет, ты понимаешь, это то же самое, что готовая работа дома на стене – ты ее закончил или ты закончил статью, ведь есть же такое ощущение. И как только ты сдал ее в редакцию, что-то меняется – ты ее отдал. И она уже не твоя. Тебе приходится писать новую статью, придумывать что-то другое. И точно так же с этим ощущением, о котором я не хочу тебе рассказывать.

Как ты собираешься это ощущение удержать, я не понимаю? Ведь его не возьмешь в руку, как книгу… Ведь это, если можно так выразиться, всего лишь мысль, да?

Да.

А мысль удержать нельзя.

(Смеется.) Ты знаешь, мне как раз кажется, что можно. При этом я понимаю, что надо бы отпустить ее на волю, но если думать эту мысль наперед, мне кажется, не надо об этом говорить, не надо про это рассказывать, не надо этого касаться.

Нет, я же не настаиваю. Не говори ничего, что ты не хочешь говорить.

Нет, речь не про разговор... Тут мысль о чем-то другом, о том, что ты как бы... Это не чувство страха, ни в коем случае, но пока ты не сделал следующий шаг, не говори о проделанном – примерно такое вот ощущение.

Но мне кажется, что в таком разговоре мы рассказываем друг другу не то, что знаем, а что-то, чего не было, пока мы не начали говорить. Поэтому мне начинает казаться, что ты этой неизвестности боишься. Боишься что-то додумать до конца, боишься здесь со мной что-то додумать до конца. Но ведь это не принадлежит ни тебе, ни мне. То, что мы думаем.

Я полагаю, что что-то надо сохранить при себе. Хотя такая мысль мне очень понравилась бы. До такого я не додумался. Ты меня будто вскрыл, заставил оглянуться и найти то ощущение, которое я не хочу никому отдавать.

Мераб Мамардашвили в лекциях о Прусте утверждает, что мы готовы отдать все, кроме того, о чем мы не знаем. Тьму. То, что не знаем. С этим мы не хотим расставаться ни за что.

(Оба долго молчат.)

Может быть. Но я прочту тебе один текст: «Очень просто: философия мне нужна для того, чтобы правильным образом умереть. Когда я занимаюсь философией, я моложе не становлюсь, это требует времени. Но когда я занимаюсь философией, я живу примерно так, как мне хотелось бы жить. А хорошо умереть для меня означает более-менее правильно жить». Ты знаешь, кто это сказал, а?

Нет. (Смеется.)

Ты это сказал. И я отношу это к живописи. Я всю жизнь записываю то, что читаю. Я записываю, и эти четыре фразы в некоторых ситуациях мне очень помогли. Более-менее правильно жить означает хорошо умереть.

Скажи, есть что-нибудь такое, что поражает тебя снова и снова?

Меня поражает то, что… сейчас я хотел бы многократно подчеркнуть, что не смогу высказать это точно… но меня поражает то, что я могу с собой сделать. Когда выясняется, что я еще могу! Это так фантастично! Казалось, что все, все позади. И происходит совершенно… Аж мурашки по коже. Оказывается, еще что-то возможно. И тогда кажется, что уже ни одно событие в мире не так уж важно. Что ты можешь измениться! Хоть немного. И уже само это поражает больше всего – вот так можно сказать, что ты еще жив! Мать твою, старик, да ты еще жив! И это обычно происходит, когда… (шепчет почти неслышно) а вот этого я не скажу. (Смеется.) Не могу сказать. Это не только тогда, когда ты рисуешь. Это может случиться в троллейбусе. Я не скажу не потому, что не хочу, а потому что не умею. Это происходит в каких-то странных состояниях или в странные моменты. И не нужна каждый раз такая удача, что ты закончил работу, или нашел хорошую книгу, или что-то хорошее посмотрел. Ты идешь себе мирно по улице, ничего особенного не происходит, ты что-то видишь, и какие-то мысли невесть откуда приходят в голову. И тебе так хорошо – да, ты жив! Ты жив. Это тот самый миг. Разве не так?

Важно, что ты это сознаешь. Ты сказал: я жив. Можно сказать, что происходит нечто не совсем понятное. Но ты к этому относишься так, что можешь сказать: я жив. Как Гегель в свое время сказал, что человек единственное существо, которое тревожится о смерти. Бодрствует.

Бодрствует. Очень хорошее слово. Он встревожен. Он неспокоен. Он встревоженно бодрствует. Его тревожит смерть. Но тревожит не слишком. Он просто неспокоен.

Самим вещам от нас ни холодно, ни жарко. Только наше беспокойство делает их тем, что у нас есть. Ты читал рассказ Оруэлла про слона?

Нет.

Очень тебя прошу – прочитай. Это перекликается с твоими слонами на слоновой бумаге там наверху. Оруэлл был офицером в Бирме, и ему надо было застрелить взбесившегося слона. Это одно из красивейших описаний смерти слона из всех, что я читал. По правде говоря, ни одного другого описания смерти слона я не читал. Это как застрелить гору, крошечная дырочка на эту огромную массу... И этот слон начинает медленно клониться, потом снова выпрямляется, но не до конца, а затем понемногу рушится, опрокидывается. Гора, сраженная пулей.

Что, действительно одной пулей убил?

Знаешь, мне не хочется портить рассказ. Наверное, все же несколькими... Я хотел тебя спросить: почему ты думаешь, что произошел от родителей?

(Молчит.) Потому, что я себя подловил на обыденных движениях, действиях, очень похожих на родительские. Уже сейчас, в этом возрасте – раньше нет. Я вдруг поймал себя на том, что я делаю что-то в точности как отец. Или кровать утром застилаю в точности как мать это делала. И в такие моменты я думаю: вот, это моя мама! Она делала так же. И в тот же момент срабатывает – вот! Я говорю сыну те же слова, что мне говорил отец. И ты так слегка сжимаешься – вот оно как!

Я потому спрашиваю, что в начале книги про выставку описывается твоя семья – можно подумать, что, узнав что-то о твоих родителях, можно лучше понять твои работы.

Нет, нет.

Но для чего тогда нужен этот раздел о твоих родителях, предках, Сибири?

(Долго размышляет.) Видишь ли, вся выставка – это автопортрет. А в книге взгляд в более отдаленное прошлое, и это тоже мой автопортрет. И ты продолжаешь автопортрет этого человека, листая годы назад – в 44-й, 45-й годы, в 47-й, 49-й, Сибирь, 51-й, 52-й, 53-й. Это тот же самый автопортрет, только в тексте. Я так это вижу. Вернее, не вижу, а понимаю. Я так это понимаю. Начинается с текста, текста, текста, затем переходит в картины, рисунки, картины, рисунки и заканчивается «Я не умру», пройдя сквозь все эти шестьдесят седьмые, девяносто седьмые и две тысячи какие-то там годы... (Оба долго молчат.) Я не знаю, как другим, но мне было интересно все это вспомнить, я усмотрел там автопортрет.

Ты узнал себя в этом автопортрете?

Понимаешь, это так далеко, что это уже как роман. Кажется, что это неправда.

Да.

Это так далеко, что ты смотришь с очень большим интересом. Я где-то читал, что биографии латышских художников интереснее их работ. Я не думаю, что это про меня – я стараюсь, чтобы это было не так – но, читая все это, я ясно вижу: это однозначно не я. Что-то казалось мне очень интересным. Вот это, и то, и то... Такое совпадение, такое и такое... Но это слишком далеко, чтобы быть правдой. Правда здесь, сейчас, когда мы с тобой говорим. Мне очень понравилось, что я не сказал тебе этот ответ. Не потому, что ты Улдис или не Улдис, но мне кажется, вся ценность появляется тогда, когда я тебе что-то не говорю. В разговоре с тобой ценнее всего недоговоренность. Если я тебе скажу: разговор закончен. Это как незаконченная работа. Надо оставить что-то недосказанным… не потому, что я что-то такое знаю и скрываю, нет. Я толком не знаю ответа. Потому-то я и сказал, что не хочу говорить. Но я внутренне ощущаю, что он появится через какое-то время – может быть, я после этого разговора что-то пойму. Пусть остается это недосказанное, недоговоренное... Мне кажется, что недосказанное объединяет нас больше, чем исчерпывающий ответ – да, знаешь, было так: слоны ушли и умерли в 350 километрах от той деревни. Лучше сказать: они ушли умирать вдаль. Это послевкусие, мне кажется, возникает, если рассказано не все. По правде говоря, я и сам не знаю.

(Оба молчат.)

Что ты не знаешь?

Кто я. (Оба смеются.)

А у тебя есть какая-то мысль почему… Ты вообще об этом думал... Похоже, что думал... Почему мать лишь за две недели до смерти рассказала об этом безруком калеке из Сибири, пристававшем к ней в поезде?

Я думаю, мать хотела от этого избавиться. Если бы мать была художницей, она обязательно нарисовала бы это или написала. Она это рассказала и от этого избавилась. Думаю, что это ее душило.

Но как он мог без рук ее душить?

Ее не человек душил, ее невысказанное душило.

Но тогда это было жутко…

Зная свою маму, я думаю, что это не было так ужасно – ужасен был страх, так как мама была очень нежным человеком, очень нежной женщиной, и я даже удивляюсь, как она трижды ездила в Сибирь... Ты никогда не можешь сказать, что у этого человека внутри. Она была очень нежной, застенчивой и робкой женщиной, и мне кажется, что она очень испугалась... Больше она ничего не рассказывала. Когда я попытался выведать подробности, она сказала: я не хочу об этом говорить.

Ты погладил ее по голове?

Да.

До смерти или после?

Я никогда не стеснялся ее гладить просто так, в обыденной обстановке.

Как давно ты себя помнишь? Не так, чтобы до рождения?

Нет, нет. (Молчит.) Знаешь, с этими воспоминаниями вообще странное творится – рисуя, ты вспоминаешь больше. Если ты не рисуешь, все как бы исчезает, поставлен крест. Но если ты начинаешь что-то рисовать, писать – писать мне тоже иногда приходится – ты видишь: надо же, что-то выплескивается, пишется совершенно неожиданно. Не займись ты этим, так оно и спало бы в забвении.

Ты меня спрашивал про плоть. Но ведь мир уже в моей плоти. Мне ведь не принадлежит твоя голова, или твоя нога, или твоя левая рука. Мне принадлежит вот это! Это заставляет задуматься, правильно ли я сказал... Да, все внутри, в моей плоти. Мой мир – моя плоть.

Но эта плоть принадлежит тебе только до тех пор, пока ты ее носишь.

Да, я ее ношу, ты точно выразился.

Это в «Бхагават-гите» Кришна говорит, чтобы утешить Арджуну. Поносил, и можно сбросить.

Красиво. (Оба смеются.) Мне очень не хочется, чтобы люди, идя на эту выставку... (молчит). Нет, не идя на выставку, а выходя с выставки, усматривали там смерть или умирание. Ведь выставка об очень сильной жажде жизни, с которой я сейчас живу. Однозначно. Но я не умею это иначе выразить, только так.

Ты сам хочешь жить или через тебя кто-то хочет жить?

Нет, я сам хочу жить. Сам.

С тем же самым телом, с тем же самым Илмаром – вот таким, какой ты есть?

Да.

Не надоело?

Нет.

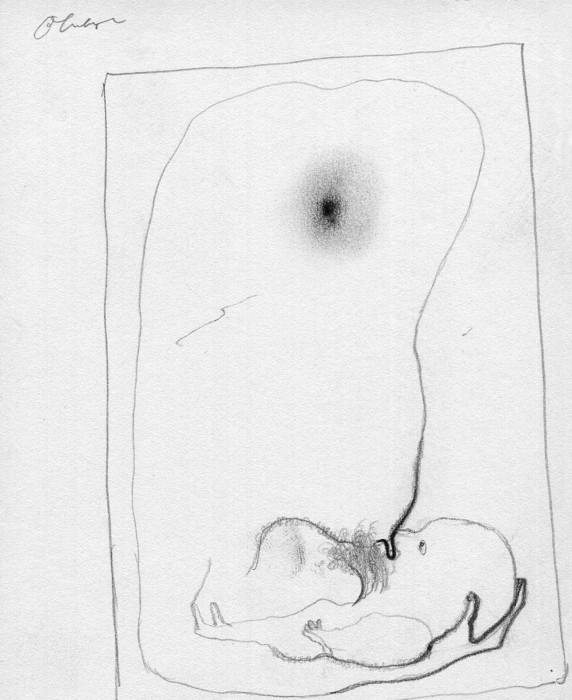

Та серия, которую ты нарисовал после того, как побывал в гостях у Сукутса, и вы там что-то решили замутить... Видишь ли, дело не в том, что это последняя работа. (Оба смеются.) Та серия связана с образом саморождения. Ты там сам себя рожаешь. Потому-то я и спрашиваю, зачем родители, если ты рождаешься сам из себя.

Да, я думал об этом. Поначалу я был не я. Это медленно приходило. Я не могу зафиксировать, когда это началось и когда закончится, но это медленно приходило. (Долго молчит, хмыкает, снова молчит.) Я даже не думал, что ты задашь этот вопрос. Я думал, это будет тотально скрыто. Ты изрядный хитрец. (Смеется.)

В книге о твоей выставке упоминается еще и Сократ. Ты наверняка знаешь, что Сократ называл себя повитухой – ну, той, что принимает детей, помогает детям родиться. В беседах с молодыми людьми Сократ говорил: давайте посмотрим, что родится из того, что вы говорите, что вы предлагаете, посмотрим, не станет ли это пустоцветом. А ты не испытываешь страха – будут ли у твоего детища все пять пальчиков, все четыре ручки-ножки, оба глазика?

Ничуть. Ничуть! Поэтому напротив находится работа «Будь слабее меня!»

Это ужасная работа. При взгляде на такое может стать плохо с сердцем. Илмар, ты сказал, что живопись помогает тебе что-то вспомнить. Ты никогда не прекращал писать, если вдруг вспоминалось нечто, чего не хочется вспоминать?

Нет. Тогда я не пишу. Картины пишутся в абсолютно бездумном мире. Я не знаю, как у тебя с писательством, но я рисую и пишу, когда не думаю. Я не должен ни о чем думать. А о музыке и речи быть не может. Тишина должна быть полной. Тотальной. И никаких мыслей. Мысли рождаются, когда я пишу слова, когда мне надо написать ответ на какой-то вопрос… Я думаю, разговаривая с тобой. Интенсивно думаю. Но когда рисую или беру в руки кисть, я не думаю. Ни чуточки.

Как такое возможно, если в условно нормальной ситуации в голову все равно какие-то мыслишки лезут? Как ты с ними борешься?

Есть способы. В принципе, я себя обманываю. Со временем у меня выработались разные приемы самообмана. Надо включить радио и тут же выключить... Ты себя отключаешь. И совсем не важно, на какое время: это могут быть две минуты или три, но этого достаточно, чтобы потом ты мог эту работу технически завершить, – там уже включаются твои навыки и умения. Но этот момент творения… Это чудо, если он долгий, но происходить это должно в тишине. Нет ничего. Ни одной мысли. Ничего. И ты даже не можешь понять, как это случилось. В тебе это просто есть, пришло – это сознание, эта мысль, эта линия.

Тогда тебе надо очень быстро все успеть...

Нет, уж если это накатывает, ты можешь месяц жить и писать. Ты можешь месяц чувствовать себя основательным работягой и довести до конца, допустим, ту последнюю работу про вдох. Но миг, когда я понял, как именно надо делать эту последнюю работу, был коротким. Понимаешь – и все, приступаешь. Очень коротенький этот миг.

Твои руки застрахованы?

Нет.

А выдайся такая возможность, что бы ты в себе застраховал?

Ничего я не хочу страховать, ни в коем случае! Как только ты застрахуешь, так и... Тут же возникает риск, ты должен об этом думать. Я свободный

человек, я ничего не хочу страховать. Нет.

А в твоей жизни есть вообще какой-то риск – скажем, риск потерять голову от страсти к женщине?

Нет. Нет. Не путай мои работы со мной самим. Я совершенно на свои работы не похож. Твои вопросы это лишний раз подтвердили. Ты меня спрашиваешь про меня, исходя из того, что ты видишь. А видишь ты мои работы.

А разве в твоих работах не ты? Неужели есть еще какой-то скрытый, потаенный, темный Илмар?

Зачем ты сразу – потаенный, темный... Не такой открытый... Нет. Другое. Определенно другое.

И что же ты про это другое можешь сказать?

Господи!

Нет, я не имею в виду рассказ. Вопрос, скорее, надо было задать так: можешь ты вообще что-то об этом «другом» сказать?

Кое-что могу, но не хочу ничего рассказывать.

Моя концепция такова, что этот «другой я» такой же, как все – ест, спит, не знаю, чешется... Можно сказать, что этого другого почти или вообще нету.

Имант Тилбергс как-то раз написал мне письмо: «Илмар Блумбергс в сущности и Илмар Блумбергс в работе». Мне кажется, что это не совпадает. На этой выставке... Я тебе могу твердо сказать: это не я. Есть много такого, что я о себе показать не могу. Я хотел бы это выплеснуть на холст, но я не умею! У меня получается то, что ты видишь. Я ничего не могу с собой поделать. Я хочу показать то-то и то-то... Но не получается, не выходит! И тогда ты делаешь то, что у тебя получается, и это приводит тебя к этим работам.

Говоря это, ты притрагиваешься к голове. Мне, конечно, неведомо, что там внутри, но есть у меня подозрение, что там могут быть мясо и кровь.

Хм, ты думаешь?

Да. Я так думаю.

Но мясо вкусное.

С таких позиций я об этом не задумывался. Я вообще не слишком люблю кушать мозги именно из-за богатого воображения, хотя это и очень вкусно.

С молоком...

Я в Грузии ел... Кстати, о Грузии, хочу еще раз сослаться на Мамардашвили, который сказал: мы, грузины, не земля, мы воздух. Знаешь, ракеты такие есть «земля-воздух»? А вот ты кто?

Земля.

Я так и думал. (Оба смеются.) Я так и думал. Вот откуда вся твоя пыль, весь твой пепел – от земли... Тебя когда-нибудь осеняло перед написанной картиной, что все именно так? Что все совпало? Что ты, написав картину, теперь что-то знаешь?

Да.

И что же это? Можешь ты назвать что-то понятое тобой в процессе живописи?

(Долго, долго молчит.) Да, но не скажу. (Оба смеются.)

Илмар, тебе надо было выставку назвать не «Я не умру», а «Я не скажу».

Теперь, когда разговор окончен… Это невыразимое ощущение. Ну, может быть, ближе всего слово «понимаю». Я что-то понял, как это все происходит в том мире. Я что-то понимаю. Я что-то понял. Та самая конечная работа о том вдохе. (Молчит.) Мне кажется, я понимаю, что есть жизнь. Я осмеливаюсь так говорить. Осмеливаюсь.

Веничка как-то сказал, что умереть очень просто: надо сорок раз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вздохнуть и выдохнуть столько же, из глубины сердца, – и тогда ты испустишь душу...

Я не хочу умирать. (Смеется.) Но хорошо, что ты об этом спросил. Мне кажется… Но это бывает только после успешной работы. Ты что-то понимаешь только после удавшейся работы. После завершения работы ты это понимаешь. Это не безудержная радость или какое-то чувство всепоглощающей любви, нет. Что-то внутри соединяется. Понимание приходит... Оно очень счастливое, это понимание. Счастливое… Слово «счастливое» могло бы быть вторым. Понимание. Счастье. А третьим словом могло бы быть «покой». Ты

работал, ты был на взводе, а теперь успокаиваешься. Покой.

Хотя ты просил не путать тебя с твоими работами... Но когда ты пишешь, ты не хочешь с собой что-то сделать?

Нет, я ничего не хочу с собой сделать. Что я могу хотеть с собой, дураком таким, сделать?! Я только чувствую, как много можно из этого тела извлечь наружу. Когда меня положили на тот стол и подошла сестричка, я сказал: вы приятно пахнете, а она ответила: your blood smells good, ваша кровь приятно пахнет… (Оба смеются.) Меня это так порадовало! Я подумал: мать твою, Блумбергс, ты все-таки жив, если можешь так посмеяться. И я ощущаю, что отсюда еще можно брать и брать, и меня это поражает. Это меня поражает. Но говорить об этом не надо. Что там во мне сидит – не говори об этом, друг, не говори. Об этом не надо говорить. Ибо может настать миг, когда брать уже будет нечего.