Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

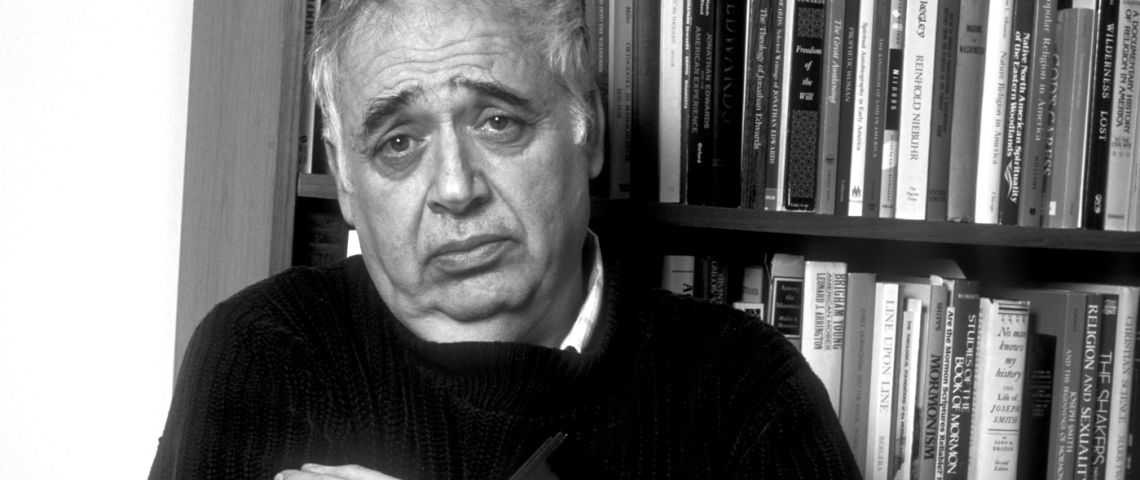

Первую известность профессору Йельского университета Хэролду Блуму (р. 1930) принесла книга «Страх влияния» (1973). Она походила на разоблачительный сеанс психоанализа: пристально вчитываясь в великих поэтов, Блум обнажал их стыдливую зависть к предшественникам: Шелли испытывал своеобразный Эдипов комплекс по отношению к Водсворту, Данте – к Вергилию, Бодлер – к Эдгару По и т.д. При этом в отличие от Фрейда Блум меньше всего интересовался сексуальностью авторов: в его книге, позже разросшейся до тетралогии, речь шла исключительно о соперничестве за место в вечности и страхе оказаться эпигоном.

Профессиональным литературоведам Европы концепция казалась довольно шаткой, но она пришлась ко двору в США. С одной стороны, она обнаружила изощренные интеллектуальные стратегии у романтиков, которых засевшие в университетах «новые критики» недолюбливали за порывистость и хаотичность чувств. С другой стороны, она приблизила «искусство для искусства» ко вкусам простых американцев: те неожиданно узнали, что поэтические грезы порождены таким азартом, о котором в бейсболе и рестлинге можно лишь мечтать. С последним обстоятельством связана вторая волна популярности Блума. Ее подняла книга 1994 года «Западный канон». Точнее, приложение к ней, в которой понукаемый редактором Блум раздал литературные «Оскары» всех времен и западных народов. Вооружившись списком, широкие читательские массы прикрутили к стенам дополнительные книжные полки, а самого Блума возвели в ранг оракула и уже не отставали от него с расспросами, пропустят ли в вечность Джоан Роулинг, Дорис Лессинг или Стивена Кинга.

При всей анекдотичности случившегося Блум даже в самых экстравагантных своих книгах (в «Гении» 2001 года он, к примеру, рассортировал сто лучших писателей по 10 сфиротам Каббалы – среди прочих в отборной сотне пророк Мухаммед, не написавший ни строчки Сократ и выдуманная самим Блумом сочинительница древнейшего слоя Библии) преследовал благую цель защитить эстетические ценности от поверхностно воспринятых доктрин постмодернизма. Согласно одной из них, авторам больше невозможно приписывать то смысловое изобилие, которое выудили из произведений поколения толкователей и критиков, а потому каждый может вычитать из классики любую удобную ему мораль или просто получать удовольствие от текста. Блум видит опасность не в том, что «автор умер», а в том, что обрадованный этой новостью читатель может так не родиться: опьяненный эйфорией всемогущества и лишенный страха влияния, он может недооценить силы писательского воображения и даже не заметить, как всю жизнь смотрел на мир сквозь пелену чужих метафор и копировал роль из давно заигранной пьесы.

В каждой статье о вас упоминается ваша удивительная способность читать и запоминать. Первый же вопрос: а что вы забываете?

А, это и впрямь интересно, моя дорогая. Во-первых, я становлюсь слегка старше и... Вообще, у меня всегда была весьма выборочная память: я не помню «примет прошлого»[1.

Устойчивое выражение period pieces (предмет старины) Хэролд Блум употребляет в специфическом смысле. Для него это не только вышедшая из употребления вещь, которая прочно ассоциируется с прошлым, сохранив его атмосферу и аромат, но и все современное, что еще не прошло испытания временем. Так, все литературные шедевры XX века еще недостаточно откомментированы и перепрочитаны, и потому включены Блумом в «Западный канон» на правах рeriod pieces.], не запоминаю всякий мусор и, разумеется, врагов в англоязычной части мира – в университетах и СМИ, – возникших из-за моей чрезвычайно левой политической идеологии. В отношении культуры я начисто отвергаю эту кошмарную политкорректность, это отвратительное мнение, будто люди должны читать и рассматривать любой литературный и творческий труд, исходя из этнического происхождения, направленности, сексуальной ориентации или цвета кожи автора. По-моему, это самый настоящий фашизм. Я ожесточенно борюсь с ним, начиная с 1967 года, и нажил немало врагов за тридцать семь лет этой битвы. Мне сообщили, что на данный момент я переведен на семнадцать языков, и десятки тысяч читателей по всему миру пытаются связаться со мной – за месяц я получаю тысячи обычных и электронных писем, – так что отвечать приходится очень выборочно. И я отвечаю либо медленно, либо не отвечаю вовсе. Я практически не сплю, но времени все равно не хватает. Пару лет назад у меня начались большие проблемы со здоровьем. Я выжил, но пришлось сбавить нагрузку. Никогда не знаешь, сколько у тебя времени в запасе.

Вы как-то готовитесь к этому уходу?

Нет-нет-нет! В моей новой книге[2. Беседа происходила 26 октября 2004 года в квартире Хэролда Блума на Манхэттене за два часа до поступления в продажу двадцать девятой его книги, Where Shall Wisdom Be Found? («Но где премудрость обретается?»).] – не знаю, была ли у вас возможность просмотреть ее, – я цитирую одного из моих кумиров, французского эссеиста Монтеня: «Не беспокойтесь, что не сумеете умереть: сама природа, когда придет срок, достаточно основательно научит вас этому».

О чем новая книга?

Она очень отличается от предыдущих. Я писал книгу под названием «Мудрость и литература» и уже почти закончил ее – чуть менее двух лет назад, – как вдруг заболел: сначала была ужасная кровоточащая язва, из-за которой я потерял несколько литров крови, потом ей на смену пришел сердечный приступ, и меня пришлось спасать при помощи открытой операции на сердце. Восстановление заняло шесть месяцев и сильно меня травмировало. В общем, я написал книгу «Мудрость и литература» и выбросил ее. А потом мне стало лучше, и за год, с апреля по апрель, появилась книга «Но где премудрость обретается?», в которой я исследую мудрые – в моем понимании – тексты. Она начинается с Еврейской Библии, Книги Иова и Экклезиаста и постепенно переходит на Платона и его извечного «соперника» Гомера, представленного «Республикой» и «Пиром». А затем я подумал о том, кто в западном мире два самых известных писателя, и это, конечно, оказались Сервантес и Шекспир. И я, написав главу о Сервантесе и Шекспире, противопоставил мудрость одного другому. Вторая половина книги получила название «Величайшие мысли – величайшие события»[3. Из книги Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла», 285 параграф которой открывается фразой: «Величайшие события и мысли – а величайшие мысли суть величайшие события – постигаются позже всего: поколения современников таких событий не переживают их – жизнь их протекает в стороне» (пер. Н. Полилова).] – это, разумеется, из Ницше. Я планировал взять по одному великому эссеисту на тему морали из каждого из четырех веков. Из века семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого я выбрал Монтеня, Фрэнсиса Бэкона, Сэмюэля Джонсона, Гете, который по сей день воплощает самосознание Германии, и великого американского мудреца Эмерсона, но по достижении двадцатого века у меня возникла дилемма, потому что я не ценю Фрейда как психиатра и аналитика. Как вариант я рассматривал Д.Г. Лоуренса (его публицистику) и Поля Валери – последнего французского теоретика и мудреца, – но никто из них не подходил. Затем меня осенило, что двумя величайшими писателями двадцатого века являются Джеймс Джойс и Марсель Пруст. Джойс интересен изменением формы романа по отношению к персонажу, а великий моралист Пруст следует традициям Декарта и Монтеня. Так что я противопоставил Фрейда и Пруста. А потом я сказал себе: «Что ж, я в самом начале говорил о великой еврейской литературе, и в этой связи упоминал талмудистов, гностиков второго века, – но христианских мудрецов, за исключением Доктора Джонсона, у меня нет». И кто лучше подходит как образец христианской мудрости, чем святой Августин? Тем более что он вполне мог изобрести чтение в том виде, в котором оно известно нам. Но последнее и наиболее истинное слово о мудрости, я так подозреваю, все-таки принадлежит доктору и психологу Уильяму Джеймсу: «Искусство быть мудрым состоит в умении знать, на что не следует обращать внимания». С точки зрения прагматики это самое мудрое наблюдение из всех прочитанных мной.

А вы сами обладаете мудростью?

Нет.

Нет?

Нет. Будь у меня мудрость, я бы не написал книгу «Но где премудрость обретается?» Могу вас уверить, я совсем не мудр. Ни в чем. Мне кажется, что я хороший учитель литературы, особенно когда речь идет о Шекспире. По средам я веду семинар у студентов Йельского университета. Конечно, я представляю собой факультет одного человека, так как с факультетом английского я расстался еще в 1976-м и убедил их переназначить меня «профессором полного ничто» – я веду курсы по чему-то гуманитарному. И год за годом по средам я веду курс, где мы вместе читаем всего Шекспира. А по четвергам я веду курс под названием «Искусство чтения поэзии». Я считаю себя учителем. В новой книге я признаюсь, что у меня всего три критерия относительно того, стоит ли читать и перечитывать книгу, а также преподавать ее другим: ее эстетическое великолепие, сила ума и мудрость. Эти критерии не входят в стандарты, применяемые сейчас в университетах и колледжах англоязычного мира, или в стандарты средств массовой информации. Сейчас все больше озабочены полом, сексуальной ориентацией, этническим происхождением, цветом кожи и двадцатью другими нерелевантностями, в то время как я веду речь о том, о чем раньше никогда не говорил, – о мудрости. Но я не мудрец. Для меня становится все более очевидным, что я – эстет старой закалки.

Применимо ли к литературной критике ваше понятие ошибочного толкования? Бывало ли, что вы кого-либо неверно истолковывали?

Из критиков двадцатого века – моих друзей, они все уже мертвы, – могу выделить англичан Джорджа Уилсона Hайта[4. Джордж Уилсон Найт (1897–1985) – английский литературовед, актер и театральный режиссер. Один из основоположников «новой критики», основанной на внимательном отслеживании и трактовке разбросанных по тексту метафор и символов. Видел задачу критика (а также постановщика и актеров) не столько в правдоподобной интерпретации пьесы, сколько в восстановлении и передаче духовной реальности и глубинной поэтичности мировосприятия ее автора. Основные книги: «Принципы шекспировских постановок» (1936), «Золотой лабиринт» (1962), «Символ человека» (1979), «Шекспировские измерения» (1984). Книги Найта «Колесо огня» и «Горящий оракул» включены Блумом в западный канон (прогностическая – или «пророческая» – его часть). На русский на переводился.] и Уильяма Эмпсона[5. Уильям Эмпсон (1906–1984) – английский поэт и литературовед, представитель «новой критики», переживший увлечение буддизмом, марксизмом и психоанализом. Преподавал английскую литературу в Токийском, Пекинском и Шеффилдском университетах. Разработал метод анализа, основанный на многозначности слов. На русский на переводился.], канадского доктора Нортропа Фрая[6. Нортроп Фрай (1912–1991) – канадский теоретик и практик мифологической критики, прослеживающей связи литературных форм с мифами, ритуалами и архетипами. Основные книги: «Пугающая симметрия» (1947), «Идентичные фабулы» (1963), «Шуты времени: исследование шекспировской трагедии» (1967), «Мирское писание» (1976). На русский язык переведена его самая знаменитая работа «Анатомия критики», «Закат Европы Освальда Шпенглера», а также статья «Критическим путем. Великий код: Библия и литература».], американца Кеннета Бeрка[7. Кеннет Берк (1897–1993) – американский писатель, философ, критик и переводчик. Используя методы «новой критики», лингвистики и психоанализа, создал теорию литературы как практики, позволяющей автору и читателям посредством риторических приемов и символов преодолеть личную изолированность и достичь эмоционального и ментального состояния «консубстанциональности». Основные работы: «Философия литературной формы» (1941), «Грамматика мотивов» (1945), «Риторика мотивов» (1950), «О символах и обществе» (1989). На русский на переводился.] и немецкого критика Эрнста Курциуса[8. Эрнст Курциус (1886–1956) – немецкий филолог. Противопоставил духовно-исторической школе и стилистической критике собственную дисциплину – исследование топосов, т.е. риторических приемов, которые с закатом античных республик переместились из сферы политического красноречия в философию, поэзию и художественную прозу. Основные работы: «Французская культура: введение» (1930), «Немецкий дух в опасности» (1932), «Европейская культура и латинское Средневековье» (1948), «О понятии исторической топики» (1949). На русский на переводился.], с которым я никогда лично не встречался. Это наиболее известные литературные критики двадцатого века в западном мире. Я стараюсь подражать им. Мне кажется, что они преимущественно эстеты, и я даже в большей степени, так как я против этой отвратительной политкорректности. Я считаю, что наибольшее виляние на меня оказали Джон Рескин, Уолтер Патер и божественный Оскар Уайлд, все весьма мудрые критики. Я восхищаюсь Сэмюэлем Джонсоном и Уильямом Хэзлиттом, и Сэмюэлем Тэйлором Кольриджем, да. Интересно, каковы были бы латвийские эквиваленты «неверного толкования» и «неверного прочтения»[9. Неверное прочтение (misreading) и неверная интерпретация (misinterpretation) – ключевые термины Блума. Согласно его концепции, поэт может подавить влияние сильного предшественника только в том случае, если откажется от желания быть независимым от него и предложит новое его прочтение, которое с точки зрения устоявшейся традиции будет восприниматься как «ложное». Короче, «выдумывать значит неверно толковать». В русском переводе «Страха влияния» (Екатеринбург: 1998) термин misreading передается словом «перечитывание».].

Множество самых разноязычных людей путают неверное прочтение с каким-нибудь видом дислексии – разумеется, не в прямом смысле этого слова. Мне на самом деле кажется, что вся серьезная литература подлежит неверному прочтению в каком-либо литературном виде. И да, я думаю, что это относится и к литературным критикам. Ницше сказал: «Jedes Wort ist ein Vorurteil»[10. В академическом полном собрании сочинений Ф. Ницше на русском В.М. Бакусев перевел эту фразу так: «Всякое слово есть предрассудок» (Ницше Ф. ПСС. Т. 2. М: Культурная революция, 2011. С. 532).], что я бы перевел как «каждое слово – это неверное суждение». В «Сумерках идолов» он заметил – и я не устаю это повторять во время изучения Шекспира – «Все, что мы можем сказать или сформулировать, это то, что уже мертво в наших сердцах»[11. Ср. с русским переводом Н. Полилова: «Для чего у нас есть слова, с тем мы уже и покончили» (Ницше Ф. ПСС. Т 6., М: Культурная революция, 2009. С. 76).]. Понимаете ли, мы больше не чувствуем этого. Он говорит, что сам процесс разговора содержит в себе некое презрение, насмешку – данное мнение очень перекликается с Гамлетом, не правда ли? Мне кажется, что тут задействован тот же феномен... Ты не можешь уловить то, что происходит с тобой во время чтения Шекспира или Толстого, Данте, Сервантеса, Достоевского – любого из великих писателей. Кто в Латвии является ведущим автором?

Большинство назвало бы Райниса.

О, да, да, Райнис. Он тоже сюда вписывается.

Но насчет того, что происходит во время чтения – мне кажется, что ваша книга «Гамлет: бесконечная поэма» как можно более близко подошла к уловлению этого момента.

Ну, это та книга, которая сильно не понравилась англичанам – хотя им по большей части не нравится все написанное мной. Конечно, США находятся в ужасном состоянии из-за нашего околофашистского режима – я думаю, что это совершенная правда, и вы вполне можете ссылаться на мои слова. Несколько лет назад, когда я был в Барселоне и получал национальный приз Каталонии, я заметил на вопрос относительно президента Джорджа Буша: «Он в лучшем случае полуграмотен, и назвать его фашистом было бы лестью». Сейчас он уже в достаточной степени утратил былое могущество, чтобы вы больше не льстили ему, называя фашистом, – это просто описательное выражение. И все-таки США еще не мертвы – в основном потому, что сюда еще пускают людей, хотя фашистский режим, разумеется, пытается удержать их снаружи. Иммиграция всегда была притоком свежей крови для этой страны. Я веду курсы в Йельском университете, и меня всегда радуют американцы азиатского происхождения – это примерно половина моих студентов. Они становятся тем, чем в мое время были евреи, – интеллигенцией. Местные евреи уже настолько ассимилировались, что, взглянув на учетные карточки, я буду не в состоянии отличить их от остальных студентов. Азиатоамериканцы – новые евреи: именно они усердно учатся, обладают настоящим энтузиазмом, стремятся постичь новое. Если у этой страны есть будущее, то оно всецело зависит от новых иммигрантов: азиатов, африканцев, латиноамериканцев. У нас фашистский режим, но хорошая конституция. Особенно в ней замечательна та часть, где написано, что каждый рожденный на американской почве ребенок является гражданином США, а значит, все так называемые нелегалы становятся родителями американских граждан. Я могу не дожить, но мне хочется думать, что эта страна будет спасена испаноамериканцами, азиатоамериканцами, – свежими волнами европейцев. Это все еще улавливающие чужие вибрации и живые культуры, в отличие от неисправимых англичан. В них вообще не осталось ничего разумного. Эта небольшая книга имела ограниченный успех в США, провалилась в Англии, а в других странах была принята очень хорошо. Итальянские, испанские, португальские, скандинавские читатели хотят понять меня, английские же – нет. Меня туда уже не тянет, это целиком мертвая культура. В ней больше нет поэтов, нет романистов, она больше не в состоянии произвести на свет композитора или художника. Французы немногим лучше.

А как насчет литературы, написанной людьми из бывших английских колоний, живущими в Лондоне?

Из нее еще может выйти что-то путное. Но по отношению к остальному населению их там меньше, чем здесь. Что касается нас, то единственный выход – избавиться от республиканской партии, за которую голосует белое мужское население. Я надеюсь, что через одно поколение азиаты и латиноамериканцы и любые другие новоамериканцы станут достаточно многочисленными, и тогда наступят политические перемены. Американская литературная традиция еще вполне жива. У нас есть настоящие поэты – например, Джон Эшбери; у нас есть четыре великолепных все еще пишущих романиста: мои друзья Филип Рот и Дон Делилло, таинственный Томас Пинчон и этот великолепный затворник Кормак Маккарти, создавший изумительный «Кровавый меридиан», о котором я писал в книге «Как читать и зачем». Я не знаю, нужен ли Балтии перевод такой книги, как «Страх влияния» – она существует на русском, чешском и польском... Я хотел бы побольше узнать о Балтийских странах, но из меня плохой путешественник, и я не знаю, отправлюсь ли еще за границу.

Бывали ли вы где-нибудь в Восточной Европе?

Нет. Там были убиты семьи моих родителей, так что я держусь оттуда подальше. К тому же я не люблю менять расписание занятий. Правда, я прекратил преподавать в Нью-Йоркском университете. Полная занятость в Йельском университете и частичная в Нью-Йоркском – это все-таки было слишком много, так что после шестнадцати лет преподавания я решил сбавить обороты. Я очень серьезно подхожу к обязанностям учителя. Надеюсь, что тут я не прав, но мне кажется, что я один такой. Все мои друзья ушли на покой, люди моего поколения, воспринимавшие преподавание всерьез, тоже. Я превращаюсь в динозавра, в бронтозавра. Но не хочу сдаваться, очень хочу продолжать быть учителем.

Но почему? Вы говорили о чтении как о некоем уходе от жестокости жизни.

Да, дорогое дитя, это одно и то же. Я не провожу различий между разными типами чтения, писательства и преподавания – все они кажутся мне одним видом деятельности. Я не могу отказаться от чего-то одного и при этом остаться самим собой. Плюс я преподавал на протяжении пятидесяти двух лет – самое продолжительное занятие моей жизни. К тому же, преподавая, я личным примером показываю, какой настойчивости требуют эстетические ценности и мудрость. Знаете, я очень рад, что вам понравилась эта небольшая книжка, которую я написал, – наверное, даже больше рад, чем в отношении новой книги. По-моему, в этой книге про Гамлета я действительно дал себе волю и позволил – лишь однажды – писать для себя, даже если для этого пришлось обнаружить, что некоторые мои мысли люди воспринимают с трудом и считают экстравагантными.

Что это за мысли?

Ну, например, что Гамлет начинает сопротивляться Шекспиру, пытается переписать пьесу, в которой находится, что он обладает неким отдельным сознанием и даже сильнее Фальстафа стремится вырваться наружу, прочь от Шекспира. Он столь одарен, что, цитируя Ницше, «он думает не очень много, просто слишком хорошо». Он слишком много знает, слишком хорошо понимает, он домысливает до конца. Он мыслями загнал себя в бездну, которая есть ничто. Конечно, Гамлет затрагивает нас, так как там есть все эти намеки на выход за рамки, на некую трансцендентность, но по мне это самое мрачное произведение, которое я когда-либо читал, и последствия его в высшей степени разрушительны.

Мне кажется, я могу более-менее догадаться, какой ужас представляет для него понимание. Но почему ему мало просто убить себя, зачем отходить в мир иной с семью другими людьми?

Хороший вопрос. Просто он далеко не самый приятный человек в мире. Он злодей в той же степени, в какой и герой. И он выходит за рамки этих категорий точно так же, как и за рамки всех других.

По мере прочтения книги мне стало любопытно: какое место вы, автор, отводите себе в выстроенной вами картине мира? Вы говорите, что она – расширенное сознание Гамлета, что Гамлет мудрее всех нас, включая Шекспира. Куда же это помещает вас – человека, рассказывающего о Гамлете и о пьесе, и о Шекспире?

Это очень мудрый вопрос и весьма уместный. (Длинная пауза.) По-моему, Шекспир обладал особенной силой, позволившей ему уместить в Гамлете больше, чем в Фальстафе, Клеопатре, Яго или Лире, но, с другой стороны, возможно, мы не сможем исчерпать Шекспира, сколько бы о нем ни размышляли. Да, мне кажется, что я могу поместить себя в эту картину. Шекспир более остальных писателей позволяет расшириться читательскому сознанию. Сознание Гамлета чрезвычайно широко, что делает вопрос, безумен он на самом деле или нет, крайне интересным. Я не думаю, что он безумен, раз уж говорит: «Я безумен только при норд-норд-весте; когда ветер с юга, я отличаю сокола от цапли». Я продумываю свои мысли даже тогда, когда стараюсь быть доверчивым читателем и добросовестным литературным критиком... По-моему, когда Шекспир и Гамлет вместе расширяют мое сознание до его пределов, оно начинает вникать в смысл.

И в чем этот смысл?

Здесь я натыкаюсь на свои пределы – не столько моих эстетических способностей, сколько из-за столкновения с мудростью, – и я должен сказать, что мудростью не обладаю. Я интересовался, еще будучи ребенком, и гадаю сейчас, став пожилым человеком: в чем заключаются мои уникальные способности? Не знаю. Скорость чтения, скорость вникания, выдающаяся память – что это все? Да, я помню наизусть каждую строку Шекспира, как и Гете. Я знаю, что подобные способности должны сопровождаться какой-то интеллектуальной мощью, но сами по себе даром еще не считаются, они нечто совершенно иное – просто границы психики и физиологии. Время от времени я сталкиваюсь с собственными навязчивыми идеями – в этом моя сила и моя слабость как литературного критика, преподавателя и писателя, – мне вечно нужно переходить на личности. Я думаю, что читателям это либо очень нравится, либо очень не нравится, точно так же, как я нравлюсь или не нравлюсь студентам. Потому что я, словно Уолт Уитмeн, обращающийся к читателям его поэзии, тянусь к читателю, встряхиваю его, я говорю «Послушайте же меня» – очень срочно, очень лично, очень эмоционально. Я понимаю, что данный подход дает мне некую моментальную связь, но и налагает ограничения. Так что вопрос не только в мудрости, и это постепенно становится все сложнее. Мне очень интересен ваш вопрос, но, кажется, лучший ответ на него состоит в том, что я все еще пытаюсь установить, где же во всей этой схеме мое место. Мне бы не хотелось быть Гамлетом, так как, становясь более старым и больным человеком, я придаю все больше значения бытию, а не знанию.

Хотя вы утверждаете, что не мудры, мне все-таки хотелось бы узнать, что именно вы подразумеваете под мудростью.

Для этого мне пришлось бы окольными путями пробираться к «Пиркей авот»[12. «Пиркей авот» («Поучения отцов») – трактат Мишны (законодательной части Талмуда), в котором предписания изложены в виде притч и назидательных рассказов.], к талмудическим изречениям отцов, к которым я обращался за поддержкой с самого детства. Например, Гиллель: «Если я не за себя, кто будет за меня? Но если я только за себя, то зачем я? И если не сейчас, то когда?» На мой взгляд, это образчик идеальной, взвешенной мудрости.

Говорят, у вас есть привычка напоминать студентам: «Метода не существует, есть только вы». Что вы под этим имеете в виду?

Да, я и правда им такое говорю. Какой теорией обладали великие критики вроде Доктора Джонсона и Уильяма Хэзлитта? Те, кто принимают и проповедуют какую-либо теорию, на самом деле просто подражают другим. На мой взгляд, любая полезная критика прежде всего происходит из опыта – читательского, писательского и, самое главное, жизненного. Мудрость прежде всего является делом весьма личным. Нет, методики не существует. Знаете, у меня на самом деле нет философии, нет системы. Любая попытка создания системы ведет к пуризму почти как у Платона – тут я, конечно, говорю не о чудесном, полном иронии жизнеописании Сократа, – у которого в идеальной республике нет места для поэтов.

Кажется, вы предпочитаете философов, но одновременно превозносите Фрейда.

Вы понимаете, для меня он совершенно бесполезен как психоаналитик, я воспринимаю его как шекспировского кодификатора и референта. Именно Шекспир обеспечил нас картой разума, а не Фрейд. Он является истинным автором фрейдистской психологии. Фрейд просто перевел ее на аналитический язык.

Вы говорите о Шекспире словно о демиурге. Ваше отношение к нему чуть ли не религиозное.

Но разве мы не испытываем при чтении древнееврейской Библии или Нового Завета то же самое, что и при чтении Гомера, Шекспира, Сервантеса или Пруста? Помимо социальной и политической, какая разница между священными писаниями и литературой мирового уровня? Вековую полемику о различиях поэзии и веры, наверное, вполне можно сократить до вопроса, должны ли мы считать одну поэму или историю более священной, чем другую. Я уже давно пришел к заключению, что любой значимый литературный труд является священным. И с другой стороны, но с тем же правом – мирским. Было бы совершенно бессмысленно сравнивать великие литературные произведения по степени их святости или светскости.

Я сейчас начинаю писать книгу, которая вполне может заинтересовать вас, – я давно хотел написать и, наконец-то, достаточно для нее состарился – «Исход и высокая культура». Высокая культура евреев повлияла на культурные процессы в России, Германии, Испании, США, Южной Америке. Там все очень сложно. Под исходом я не подразумеваю буквальный исход из Египта. Это просто слово, переведенное с греческого. На иврите слово, которое Яхве произнес Аврааму и впоследствии Моисею, звучало как «yetsiat», что ближе всего по смыслу к «уводи себя»: собирайся и уводи себя, иди к миру и общественным землям. Так что все понятие глобальной высокой культуры является в своем роде исходом. Уводи себя из себя. Уводи себя из зависимости от себя. Я думаю, что романтизм девятнадцатого века и модернизм двадцатого также являются видами исхода. А то, что мы сегодня видим в США, в так называемых «культурологических штудиях» – это смерть Европы, ее сумерки.

Но разве после событий 9/11 Америка не вернулась к Европе?

Этот режим сильно ненавидит Европу. Ему не нужны союзники. Он ведет себя так, словно США являются новым воплощением Римской империи. И он пытается навязать миру очередной Pax Romana, который ни в коем случае не служит миру – как это было с нацистами, как с фашистами, как со сталинистами...

Именно то, что я подразумевала: разве это не является возвращением к Европе?

Да, но только в определенном смысле, и к высокой культуре это не имеет никакого отношения.

Ваша настойчивая защита того, что вы называете высокой культурой, многих раздражает, и когда вы делитесь своими тревогами об утрате книгой как культурным феноменом прежнего влияния, эти люди говорят, что никогда ранее в книжных магазинах не было такого количества книг.

Я провожу в книжных магазинах значительную часть своей жизни: устраиваю чтения при выходе своей новой книги, хожу туда читать или просто просматриваю товар. Вопрос лишь в том, из чего состоят эти громадные книжные горы. Знаешь, дитя, моя электронная почта ежедневно переполняется сообщениями от фанатов Гарри Поттера, которые до сих не могут простить мне статью годичной давности в Wall Street Journal, названную «Могут ли 35 миллионов поттероманов заблуждаться? – Да!» Эти люди утверждают, что «Гарри Поттер» благотворно воздействует на детей. Мне кажется, они обманываются. Я прочел первую книгу из серии про Поттера – ту самую, которая вроде как должна быть лучшей. Я был шокирован. Каждое предложение являло собой цепочку клише, там попросту не было персонажей – они ничем не отличаются, они настолько однообразно говорят, что можно запутаться в том, кто есть кто.

Но защитники «Гарри Поттера» уверены, что эти книги вернули детей к чтению.

Да нет же! Их глаза просто сканируют текст. От страницы к странице. Их умы отравлены клише. От них ничего не требуется, совершенно ничего. С ними ничего не происходит. Их приглашают убежать от реальности, а не заглянуть внутрь себя. Впрочем, противостоять Гарри Поттеру – это, конечно, сизифов труд.

Вы подробно обсуждали личные отношения американцев с Богом.

США называют себя христианскими, хотя на самом деле таковыми не являются. Они не имеют отношения к европейскому, историческому ближневосточному, теологическому христианству. Это исконно американская религия, которая появилась двести лет назад: она еще находится в стадии брожения, она восторженная, она полна мистики. Два дня назад кто-то писал в New York Times о женщине, когда-то бывшей губернатором Техаса. Ее звали Ма Фергюсон. В ответ на то, что в Техасе нигде не изучают иностранные языки, она сказала: «Если английский достаточно хорош для Иисуса Христа, то он достаточно хорош для всех нас». Этот Иисус является американским. Святой Дух Пятидесятников – религии, набирающей здесь обороты, – является американским Святым Духом.

Есть ли у вас какие-либо взаимоотношения с Богом?

Христианин должен поверить во что-то – в то, что Иисус из Назарета был Сыном Божьим. От мусульманина требуется подчиниться закону Яхве – в переводе с арабского «ислам», кстати, буквально означает подчинение. От еврея не требуется во что-то верить и чему-то подчиняться. Его просят верить, что между Яхве и его народом существует определенное соглашение. Но мне кажется, что Яхве, если рассуждать исторически, сам не верил в это соглашение или не соблюдал его условия – иначе как мог быть Аушвиц? Как могла быть шизофрения? Как мог быть рак? Я не принимаю этого. О, дорогое дитя, это очень сложно, и я нахожусь в трудном положении – я не верю в эти соглашения, мне кажется, что Яхве находится в изгнании, что он покинул нас. С другой стороны, я вижу определенную правду в учении каббалы.

Вы любите называть себя еврейским гностиком.

(Смеется.) Частично из полемических соображений, частично потому, что у меня религиозный темперамент, а также еврейская – или же американо-еврейская – культура. И чем глубже я изучаю еврейскую литературу, тем больше убеждаюсь, что наше нынешнее понимание образцовой еврейской литературы по сути своей – атавизм, восходящий ко II веку н.э. Она основана на пристальном чтении Еврейской Библии, но ведь оно не является единственно возможным ее прочтением. Очевидно, что традиция еврейского гностицизма, ведущая отсчет как минимум со второго века н.э. и до наших дней, также представляет весьма убедительное прочтение как Еврейской Библии, так и всей еврейской традиции, и подходит к кошмару еврейской истории гораздо лучше, чем ортодоксальная еврейская религия. С другой стороны, область моих интересов лежит весьма далеко от того, что можно было бы назвать религиозным, или точнее, я не отличаю религию от того, что нахожу в Шекспире. Так что ответить на вопрос о моем отношении к Богу практически невозможно. Это как с вопросом о книге про Гамлета – я чувствую, что сознание начинает распадаться, стоит мне достичь определенной точки. Так что я могу лишь подпустить парочку цитат. Если, скажем, вы, моя дорогая, придете ко мне в минуту отчаяния и спросите: «Неужели нет совсем никакой надежды?», то я мог бы попытаться вас успокоить тем, что надежды много – много для Бога и никакой для нас.