Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

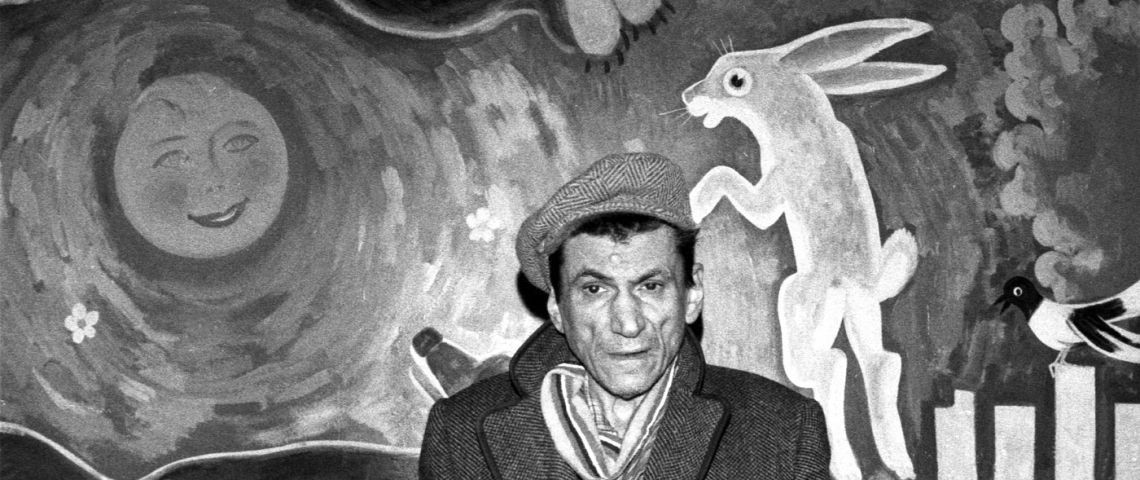

Впечатление от фотографий Александра Забрина, снимавшего Владимира Яковлева в московском интернате № 30, было столь ошеломляющим, что мы тут же решили обратиться в журнале к искусству Яковлева. «На него было больно смотреть», – вновь и вновь повторяли те, кто знал его в то время. Один из друзей Яковлева (если в его случае вообще можно говорить о друзьях) – художник Кирилл Мамонов, интервью с которым опубликовано в весеннем номере нашего журнала за 2014 год, как раз и показал нам фотоальбом Забрина. «Первый раз я приехал к нему в 1990 году, за день до Нового года, – рассказывал Мамонов. – Его вывели, это был такой маленький человечек. Как Чарли Чаплин. Хотя житуха в интернате вообще жуткая, лицо у него было такое, что на него невозможно было смотреть без слез. На лице была маска страдания. Он рисовал цветы, животных – как Пиросмани. У него такие солнечные пейзажи и портреты замечательные».

Александр Пятигорский как-то рассказывал, что когда он отдыхал в тартуской психиатрической больнице по приглашению заведующего, во дворе больницы все время играли кролики, и он подумал, что зайцы и есть та инстанция, которая все знает.

Поскольку Яковлев был частым гостем заведений по исправлению психики, мне и пришло на ум, что даже если каждый видит в нем что-то одно (не говоря уже обо мне), то кто-то все равно все знает, что он рисовал и что в нем было. То, что сказанного о нем – крохи, совсем не отменяет возможности знания о нем.

В интернете легко обнаруживается весьма немногословный текст, начинающийся такими словами: «Наверное, в и так не самом благополучном мире второго русского авангарда Владимир Яковлев (1934–1998) был самым пронзительным, неприкаянным и щемящим душу персонажем. У него с детства все было плохо. Иногда – очень плохо». Заячьим прыжком от сказанного Вадимом Кругликовым можно перескочить к словам искусствоведа Виталия Пацюкова, который говорит в интервью, опубликованном в этом номере журнала, что в юности Яковлев влюбился в балерину, а на мой вопрос, удачным ли был сей роман, отвечает: «Неудачный. У него все было неудачное. И это повлияло на зрение и на психику».

Так я и прыгаю, думая о Яковлеве, от одного к другому, утешаясь тем, что какой-то «одной книги» о нем все равно нет, если не считать выпущенного в 1995 году в Германии сборника Карла Аймермахера к выставке в Биттенгейм-Биссингене.[1. Eimermacher K. (ed.) Vladimir Jakovlev: Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen. Bietigheim-Bissingen: Galerie Bayer, 1995.]

Тональность рассказов о Яковлеве всегда трагична, но ведь наверняка прав художник Лев Повзнер, утверждающий, что по устройству своему художник несчастным не был. Перепрыгну еще раз к Кругликову: Яковлеву «просто» присуща «искренность, предельная искренность». «Яковлев показывал Немухину свои работы. Среди них был и автопортрет в обнаженном виде с огромным членом. Немухин говорит: «Что-то ты нарисовал такой член непропорциональный?» А Яковлев ему отвечает: «Володь, очень ебаться хотелось»[2. Серебряная О., Пивоваров В. Утка, стоящая на одной ноге на берегу философии. – М.: НЛО, 2014. – С. 179.] – это уже рассказ «московского концептуалиста» Виктора Пивоварова. И поскольку я случайно перешел к телесному низу, остановиться не просто. Игорь Дудинский, литератор из среды московских диссидентов и андеграунда, в статье с характерным названием «Владимир Яковлев: трагедия “русского Гойи”» рассказывает о юности Яковлева, ссылаясь на слова другого художника, Александра Харитонова: «Все, что вы видите, нарисовано в туалете, – прервал наше молчание Саша. – Когда он чувствует, что больше не может не рисовать, то просит у родителей разрешения пойти по нужде, и после того, как они проверят, не берет ли он с собой бумагу и карандаши, он там запирается, достает из ниши с канализационными трубами заранее припрятанные карандаши и бумагу и рисует до тех пор, пока родители не начинают стучать и орать, что если он немедленно не выйдет, они отправят его в психушку». Передать ужасы жизни Яковлева в двух комнатах коммунальной квартиры на грязной Тихвинской улице у стены Бутырской тюрьмы, где он жил вместе с родителями, под силу лишь такому блестящему рассказчику, как художник-эмигрант Валентин Воробьев: «Володя рисовал по ночам, когда спал коммунальный барак, и каждое утро соседи топили его живописью печку. Художник впадал в меланхолию и спасался в психиатрической лечебнице, где люди ближе к Богу». Можно только подивиться догадливости Кругликова, который назвал свою статью о Яковлеве «Убогий гений».

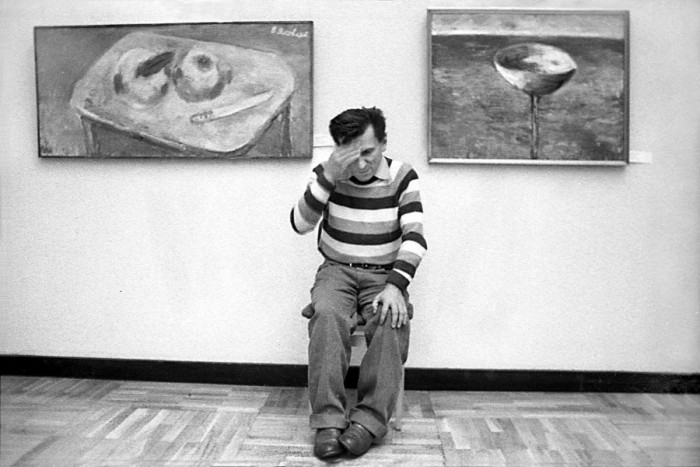

Тут нельзя не упомянуть другую «убогость» Яковлева: он был почти слепым. Выглядело это приблизительно так: «Он проучился только в четырех классах школы из-за заболевания щитовидной железы. С одиннадцати лет наблюдался у психиатра. В 16 лет из-за какого-то нервного потрясения он стал терять зрение: ему был поставлен диагноз – кератоконус. Чуть позже у него началась шизофрения. К середине 70-х Яковлев практически полностью потерял зрение, работать он мог, только приблизив лицо вплотную к картинке».[3. Кругликов В. Убогий гений.] Однако в рассказе о Яковлеве этот печальный факт оказывается скорее преимуществом, чем потерей. «…потерял зрение, но обрел возможность говорить о вещах незримых. <…> …обрел свое внутреннее зрение в результате болезни, ворвавшейся в его психику, полностью изменившей его судьбу, “выбравшей” его для каких-то высших целей, когда природа и творчество сами ведут за собой».[4. Пацюков В. Мир, открытый космосу // Владимир Игоревич Яковлев: живопись, графика. Каталог выставки. – М., 1995. – С. 32.] Другими словами, расстояние между миром и Яковлевым сократилось до полного совпадения; именно поэтому его работы так трудно оценить – в них столько же искусства, сколько его в самом мире. «У него нет никаких формальных или смысловых игр, все серьезно и по-честному. Все его картинки – это вывернутая, распахнутая душа, демонстрируемая безоговорочно и окончательно. Дальше там уже ничего нет, никакого второго дна».[5. Кругликов В. Убогий гений.] «На первый взгляд гуаши Яковлева казались топорными, – пишет Валентин Воробьев. – Но чем больше я вглядывался в них, тем глубже затягивало очарование. Смелый рисунок, энергичный мазок, решительная хватка. Московский гений с маху, в один присест, выдавал “цветок в стакане”. Не пустой легкомысленный букет, а вещь, написанную обнаженным сердцем. Ромашка в стакане – как приговоренный к казни». Так красиво я не смог бы сказать. Именно в цветах совпадение между душой Яковлева и миром проявилось полностью – притом, что цветы Яковлева явно уже никакие не цветы. «Мне говорят: цветок твой падает, – сказал Яковлев, по словам одного его мецената. – Но ведь жизнь цветка в его падении. Если этого нет, цветок – мертвый. Падение – это жизнь».[6. Цит. по: Фотиев М. Среди нас живет покинутый гений // Известия. – 1992. – 3 июня.]

Кругликов сравнил цветы Яковлева с пришельцами, а мысли о внеземном происхождении самого художника посещали его почитателей – Воробьева, Шмелькову, Пацюкова. Даже если это метафора, она точно попала в то состояние, в каком обнаруживаешь себя перед лицом и картинами Яковлева, – в состояние поражения.

Вот стихотворение Яковлева:

А каждое утро

приходит что-то

светлое.

И хочется остаться,

на этом светлом

как как будто что

дома и вновь ушло

в призрачное.