Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

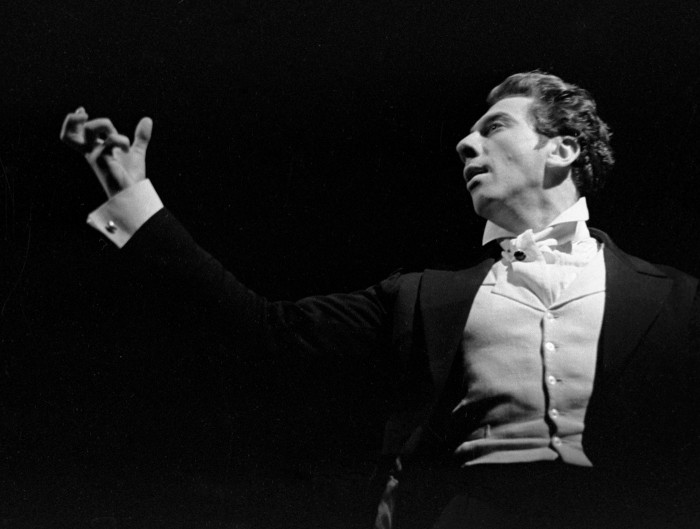

«Я успел» – статью с таким названием Сергей Юрский (1935–2019) задумал в пятом возрасте жизни. Первые два были самые счастливые. Юность не кончилась, а расцвела в театре БДТ, куда Юрского приняли в 1957-м. Георгий Товстоногов был его Режиссером, шестидесятые – его Временем. Внутренне свободный, оттого – невольно бунтующий герой Юрского выражал собой дух хрущевской оттепели, когда с лица советского человека сняли подушку и разрешили подышать. Возникшее в обществе ощущение еще не вполне реализованной, но уже близкой свободы сделало актеров театра и зрителей единомышленниками: последние искали на сцене ответы на волнующие, созвучные эпохе вопросы, первые вживались в роль учителей поколения. «Шевелением греха» называл Юрский этот откровенный разговор со зрителем, видя в нем цель драматического театра: подвести человека к собственной душе.

Для Юрского эта свобода закончилась в августе 1968-го с вводом советских танков в Чехословакию. Герой проиграл и из бунтующего стал терпящим; Юрский на 22 года впал в уныние. Власти Ленинграда ввели запрет на появление актера во всех сферах, кроме БДТ. Причину Юрский так и не узнал. Считалось, так распорядился первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов, полагавший местных интеллигентов фрондерами.

В театре зрел конфликт с Товстоноговым. Человек, переживший вместе с поколением крах надежд, больше не мог быть его лидером. В эпоху застоя он лишь «держал оборону». Вторым же режиссером в БДТ не мог быть вообще никто. А Юрский хотел ставить. «Фиесту» Хемингуэя Товстоногов не принял (в 1971-м Юрский снял телеспектакль с Барышниковым в роли матадора Ромеро), «Избранника судьбы» Шоу не поддержал. Не возражал против «Мольера», а постановку пьесы Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева» назвал эстетически чуждой. Расхождение во вкусах стало непреодолимым. В 1978-м, после 20 лет служения БДТ, Юрский уехал в Москву, где началась пора его одинокого стояния.

Оно было свойственно ему всегда. Один в чтецких концертах, индивидуальный в ансамбле, он сам был «человек-оркестр». Режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис назвал Юрского своим «идеалом актера»: «Его место в русском театре было уникальным, как актер он объединял в своей амплитуде самые разные традиции – от Чехова до Мейерхольда, от Таирова до Вахтангова. Самые лучшие актеры редко бывают столь универсальны». Это на сцене. А в жизни Юрский, для которого служение театру было неразделимо с изъявлением личных жизненных позиций, все больше чувствовал себя одиноким. 1990-е принесли людям свободу, в том числе и от театра как инструмента духовного познания. Об этом Юрский в 1991 году написал своему зрителю в «Литературную газету» в открытом письме: «Так сильно, как теперь, нас с тобой и в застойные времена не разделяли. Тогда от запретов возникало сопротивление и усиливалось взаимное желание видеться. А теперь вроде наша власть – твоя и моя. Я что хочу делаю, ты что хочешь смотришь. Только как-то буксует все на месте: я все меньше делаю, а ты все меньше смотришь».

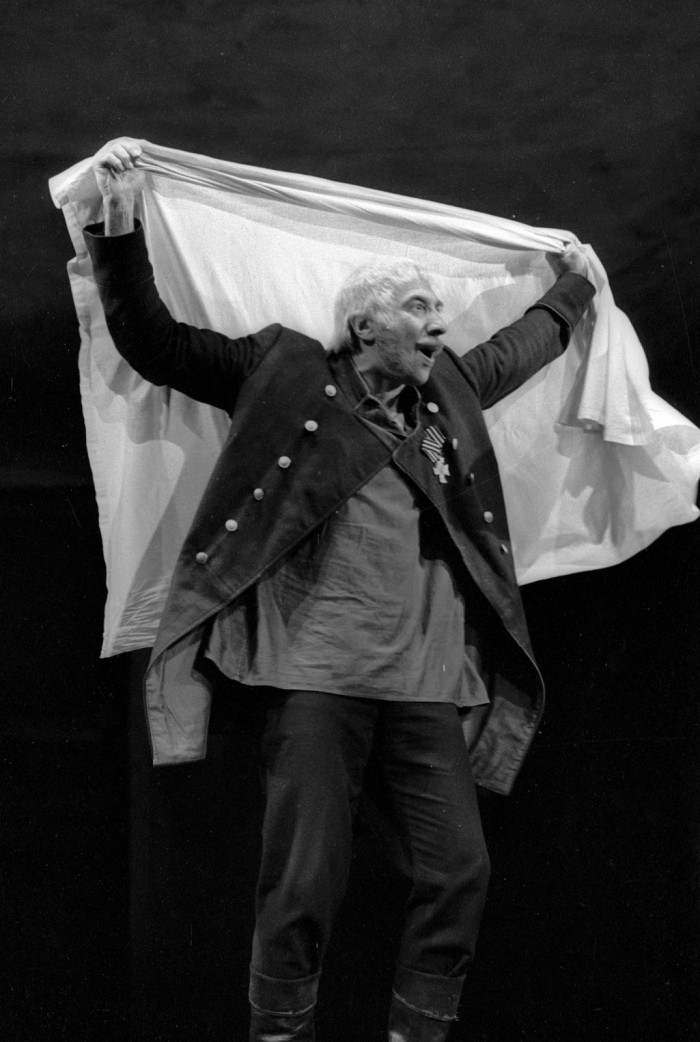

Привыкший быть в диалоге со временем, Юрский отозвался на абсурд, водворившийся в России к началу 2000-х, схожим материалом. Поставил «Стулья» и «Лысую певицу» Ионеско, после сам занялся драматургией. К 2018 году под псевдонимом Игорь Вацетис (вымышленный журналист) написал четыре пьесы, которые поставил в Театре Моссовета, где служил после переезда в Москву. Это был его способ борьбы с желанием замолчать, в которое он впадал, глядя, как оттепель 1990-х в России сменили заморозки, как интеллигенты-шестидесятники снова оказались не у дел, а театр из учителя жизни превратился для зрителя в угодливого официанта.

И все же Юрский успел. Успел застать время, когда театр в России был важным фактором общественной жизни, а актеры силой фантазии и навыком перевоплощения во время спектакля добивались того, что между сценой и зрительным залом возникал мостик – место встречи обоюдного творческого усилия актеров и зрителей в «постижении истины театром».

Артур Юркевич

Начнем с серьезного вопроса, если вы не против.

Если я смогу быть умным.

Умность и серьезность – это две разные вещи.

Да.

Что вы поняли в жизни?

Я скажу, что независимо от того, есть бог или нет бога, ощущаешь его каждый день или не ощущаешь, христианские ценности – это самое важное, что я понял. А понял я это длинным путем и совершенно не фанатично.

Какие христианские ценности вы имеете в виду?

Вообще говоря, для меня это свобода личности. Свобода быть самим собой, осознать себя и быть самим собой. Это никому не удается, мне тем более. Но этот путь – самый не фанатичный. А фанатизм – это крайность. Отсутствие чувства меры.

И юмора?

Само собой. Но давайте юмор хоть как-то определим. Как я понимаю, юмор – это взгляд со стороны, взгляд сверху. Человек поднимается сам над собой и видит себя. И ничего кроме юмора здесь возникать не может. Разного уровня юмора: злого, черного, жестокого, абсурдистского, близкого к шутке.

У некоторых людей была идея, что Иисус никогда не смеялся.

Да, я тоже это допускаю. Хотя очень многие его разговоры, которые изложены в Новом Завете, можно трактовать и так, что он с серьезным лицом предлагает человеку такой выход из положения, который этого человека озадачивает, а для читающего или для тех, кто сказанное передает, это юмор. Это, я бы сказал, для меня великое равновесие. Я первый раз в жизни вообще формулирую такую вещь. Я понял, что это равновесие. Это то, что дает возможность людям дальше жить и примирять такие непримиримые вещи, как юмор и серьезность, богатство и бедность, власть и подчинение власти. Сейчас говорят – бога нет. А я говорю – это еще неизвестно. Какого бога? Люди, обсуждая эти темы, очень разделились, в том числе и внутри нашей православной церкви. С одной стороны, отход от церкви вообще, а с другой, фанатизм – все эти очереди на пояс Богородицы, на дары волхвов и это хождение на коленях – это совершенно противоположно основному посылу, основному месседжу, основному возгласу, который там изначально был.

Когда вы говорите про равновесие между богатством и бедностью, где оно?

В идее. В умах. В состоянии. В конце концов, в том слове, которое вызывает общее раздражение, мое тоже – в толерантности. Мы будем понимать другого, уважать другого, любить другого до тех пор, пока не забудем, что, собственно, сами любили до этого. Мы просто любим другого, а больше ничего не любим. (Смеется.)

Вы видите это как проблему или как возможность?

Это абсолютная проблема, причем, по-видимому, неразрешимая. XXI век, в котором нам посчастливилось остаться на этой земле, по-моему, очень отличается от предыдущих.

Где вы видите эти перемены ярче всего?

Для меня это крушение того, чему я прослужил столько лет, – это крушение театра.

В каком смысле крушение?

Театр, каким я его застал, был частью этого. Это была часть культуры и, можно сказать, общественного сознания, общественной жизни.Мы, конечно, впадали в самодовольство, довольно-таки серьезно, как и мой великий театр, Большой драматический ленинградский, товстоноговский театр имени Горького. Но он действительно влиял на свое поколение.

Какая роль у театра?

Определять сознание, развитие. Люди ходили в театр, читали книги с целью самопознания, самоулучшения. Об этом не думали так, что, мол, я пойду себя познавать. Но включенность в происходящее показывала особый мир людей. В России это касалось всей провинции. Трудно поверить, но городок, из которого родом мой отец, – маленький и к тому времени, к началу XX века, совершенно опровинциалившийся до незаметности городок. Почему отец стал Юрским? Почему изменил хорошую фамилию на довольно непонятную? Из подражания украинским актерам. Потому что в городе не было театра. Но городу хотелось иметь свой театр. Я там был всего один раз, и мне краеведы показали на бумаге самодеятельные театры того времени, которые подражали столичным. Они играли весь репертуар столичных театров, и классику – Островского и прочее. Они играли Ибсена! Они играли новое, самое горячее. Это был особенный мир. И он исчез.

Вы не предполагаете, что тогда других возможностей определения сознания не было?

Ну, в советское время церкви не было. Мы были атеистами, сомневающимися в атеизме. Но театр во многом это заменял. В России, в которой свобода и вера разошлись, интеллигенция всегда была сомневающейся, или атеистической. И сейчас то же самое происходит. Церковь, которая пытается мгновенно соединиться с культурой, в лице своих начальствующих это замечает, и это табу абсолютное.

В чем вы видите проблему соотношения театра и церкви?

Театр не подчиняется ничему, даже внешне. Он сам о себе заявляет. Театр в том понимании, в котором он был здесь, – это зона хотя бы относительной, но свободы.

А в церкви свободы нет?

В церкви все-таки есть смирение в буквальном смысле слова. Я считаю, что христианство предполагает смирение более сложным способом, а не в буквальном смысле слова – как есть, так и будет. И самое главное – все уже сказано, «смотри назад», «читай». «А лучше не читай, а слушай, что я сейчас скажу»… Все сказано.

Но Сергей Юрьевич Юрский не считает, что все уже сказано?

Нет!

Что еще не сказано?

То, что будет сказано.По-моему, мы живем во время абсолютной новизны и неведомости. Мы свидетели начала. А начала бывают симпатичные, бывают зазывные. Меня не очень зазывает сегодняшнее начало. Я могу восхищаться его размером, объемом, но восхищаться его направлением не очень пoлучается. Но не мое мнение определяет то, что происходит (смеется).

Вы могли бы рассказать, как из сомневающегося атеиста вы стали человеком, который называет себя православным христианином?

Конкретно это была поездка на родину отца, в Стародуб, потому что его отец, мой дедушка, был священником, а отец всю жизнь это скрывал, в том числе и от меня. Потому что он в 36-м году за фамилию был сперва посажен на короткое время в тюрьму, потом сослан. Его фамилия была Жихарев – это дворянская фамилия, из-за которой все двери для него были сразу закрыты. А он уже был человеком довольно известным в театральном искусстве, в эстрадном, в цирковом. Как руководитель, как режиссер.

В какие годы вы туда поехали?

В 80-е годы. С моими двоюродными братьями. И это присутствие в почти деревенской, окраинной церкви окраинного городка – когда-то очень славного, но уже давно в веках... Поведение людей... У меня это вызывало простую, я бы сказал, зависть к тому, что они как-то все знают, что делать. Они знают, зачем они тут. А у меня был период творческого кризиса. Я не знал, что делать. Я думал: «Какие простые движения, какие простые взаимоотношения!» А потом состоялось мое крещение. Причем домашнее. И для меня ежедневное чтение Библии как напоминание равновесия стало сперва обязанностью, потом привычкой, а потом и уравновешиванием всех тех гирь, которые на меня лично навесила биография.

Кстати, мимоходом, как случилось, что вы читали на пленку «Сына Человеческого» Александра Меня?

Ну, вообще я работаю на радио.Но я делал разные художественные вещи, начиная от «Кандида» Вольтера, кончая О. Генри и Гоголем. Весь «Ревизор», сыгранный одним человеком на радио, – это всегда меня привлекало. Женские роли играли мои женщины. А я играл все мужские роли. Это был Ибсен, Салтыков-Щедрин, Зощенко. Но текст Александра Меня «Спаситель» – это была инициатива, идущая от его сына, в то время губернатора Ивановской области.

Вы знали отца Меня?

Как ни странно, знал. Но это все случайности и перекрестки жизни. Мой самый близкий и долгий друг был Симон Маркиш. Симон жил в Москве. В период своей московской жизни его квартирка скромная – он с бабушкой жил – была центром притяжения круга совершенно замечательных людей. Я просвещен им, Маркишем. Первые пять глав «Мастера и Маргариты» я получил на машинке у Симона. У него я и встретился с отцом Александром, который там сидел и пил чай. Они ели какую-то селедку, был декабрь, предрождественские дни, и я был, естественно, совершенно не церковный человек, и мне было очень интересно – вот священник сидит, чай пьет.

Они водку не пили?

Пили. Мы вообще всегда пили водку.

(Смеются.)

Он меня первый ввел в церковь.И это была не православная церковь, а лютеранская. Потому что у них было Рождество, и он говорит: «Я иду». Я говорю: «Но вы же православные?» Он говорит: «Но они же христиане». И я пошел за ним. Я говорю: «А почему вы идете?» Он говорит: «Как почему? Я их поздравляю с великим праздником Рождества Христова. А 6 января они, наверное, придут к нам и поздравят нас». И когда мы вошли в храм, это было в Москве, я там увидел 1000–1500 человек! Я вообще думал, что там будет человек 20. Меня это потрясло. Потом началось чтение. «Они пришли в город Вифлеем на перепись». Я впервые это услышал, что они пришли, потому что приказано прийти на перепись. В милицию. И прозвучала ослепительная фраза по-русски: «И не было им места в гостинице». Я думаю: «Не может быть, это они вот так просто говорят?» И тогда я первый раз у Симки, того же Маркиша, взял Библию, читаю: «И не было им места в гостинице». Вот это я понимаю. И это был Александр Мень, теперь это почти апокрифично выглядит.

Меня это удивляет. Вы все-таки много читали в жизни, а Евангелие открыли в возрасте 40 лет.

Однако таково мое поколение. И еще – профессия.

(Смеются.)

Да, актер. Вы актер?

Да.

Как вы ощущаете, что сейчас происходит с Россией?

Ответить просто – пережить трудно. Потому что за всю мою теперь уже долгую жизнь не было такого психологического смещения, как сейчас.

Что вы имеете в виду под психологическим смещением?

Психологическое смещение – это подчинение заданной траектории. Заданная траектория была всегда. Я же жил и при сталинизме, и в постсталинское время. Это все было. Но был слой, который не был подчинен гипнозу.Он назывался интеллигенция. А сейчас такого слоя нет.

Но вы же не загипнотизированы?

Нет. Есть отдельные личности, которых можно назвать интеллигентами. Слово интеллигенция все-таки связано с интеллектом. В России это был очень определенный слой. Я принадлежу к нему просто наследственно, но я этот слой видел и ощущал как зрителей театров, в которых я служил, спектаклей, концертов, которые я осуществлял на всех расстояниях гигантской страны. Я объездил всю страну. Буквально всю. Я насчитал 100 городов, где я играл в Советском Союзе. Этот слой был. Независимо от того, что это были разные времена. Была оттепель, было замороженное время, но этот слой был.

А что, он просто испарился?

Он не испарился, он разложился, мутировал. С одной стороны, он продался, потому что появились возможности. С другой стороны, он испугался, потому что надо было как-то выживать, надо было соответствовать. Обилие возможностей разложило интеллигенцию. Она исчезла.Это не значит, что исчезли талантливые люди. Талантливость и интеллигентность – вещи разные.Но это действительно отсутствие интеллигенции как слоя. Был рабочий класс, это громадное количество людей, но сейчас назовем их иначе, это просто «трудящиеся». Был управленческий класс. И еще крестьянство, но оно уничтожилось. И была прослойка – именно в такой формулировке из марксизма – интеллигенции. И вот эта прослойка – это смазка между жерновами двух больших, противоречивых масс. Колеса трутся друг о друга без смазки, и это грозит тем, что это просто сломается.

Насчет смазки позвольте мне процитировать Владимира Ильича Ленина. В одной из своих крылатых фраз он сказал, что интеллигенция – не ум и не совесть народа, а говно.

Ну, грубо, но он сам абсолютно оттуда же.Говорить, что интеллигенция – только хорошие люди, это очень узко и примитивно. Интеллигенция – это мыслящая часть, которая может влиять, которая угадывает необходимое для всех. Это не эгоистическая часть общества.

Но если эта не эгоистическая и мыслящая часть общества могла разложиться при появлении возможностей и препятствий, продаться и испугаться, то в ней не было никакого стержня. Она не держалась.

Был. Был.

А кто вырвал стержень?

Опять же, обилие возможностей. Давление сверху и усилившаяся до невероятных размеров власть денег.

Или вы меня не слышите, или я вас не понимаю. То, что эта прослойка могла так легко и быстро разложиться…

Не легко.

Но быстро. По историческому времени. По-моему, это свидетельствует о том, что в ней что-то подгнило уже до того, как она разложилась. Иначе она не могла бы разложиться.

Ну, не все же сделано из камня. Что-то в ней такое было, и у Ленина были, наверное, некоторые основания так говорить о собственном классе. Кстати, эта гниловатость заметна уже в период Серебряного века.

Вы считаете, что в советское время эта гниловатость была не видна?

Она и была моментом, который разложил этот монолит. Она и была ферментом.

Под монолитом вы имеете в виду Советский Союз?

Да.

То есть не внешние силы развалили Союз, а внутренние прослойки?

И сверху, и снизу, и сбоку, и со стороны, и то, и другое, но это было. И это были упрямые люди. Собственно, вы с ними и разговариваете. Только это единицы. Ваш журнал в те времена имел бы такое же влияние, как «Новый мир», «Знамя» и «Октябрь» в определенные периоды. Потому что был слой. А когда слоя не стало, появились другие люди. Вот тут для меня важным моментом была книга Ходорковского «Тюрьма и воля». Это очень интересная книжка.

Чем она интересна?

Честностью анализа. Причем в тяжелейших условиях, в катастрофических. Без всяких в то время надежд. Я с ним не знаком. Хотя у нас есть несколько записок, посланных друг другу, вот и все. Но я знаком с немецким фильмом о Ходорковском, где показан молодой Ходорковский с усиками. Это абсолютно другой человек, чем тот, который писал книгу в тюрьме. На мой взгляд, если пытаться опять поставить «Короля Лира», то надо иметь в виду Ходорковского, потому что это именно такой человек, который прозрел, когда его лишили глаз, возможности движения и всего прочего. Совершенно изменившийся человек. Как видите, я отношусь к нему очень уважительно. Но задаю себе вопрос из этой книжки: интеллигент ли он?

И как вы отвечаете?

Нет. Чего не хватает? Не могу понять. Вот с кем я был знаком – это с его матушкой. Совершенно замечательная женщина в тяжелейших условиях. Я ездил к ним в Кораллово, давал там концерт. С отцом его чуть-чуть знаком, но с ней больше. Вот она – интеллигент. И, судя по всему, ее Миша, Михаил Борисович тоже удивлял – с его умом, с его бессердечием. Он не интеллигент. Это новые люди. Он выдающийся новый человек. Но должен был быть интеллигентом. С Прохоровым я не знаком, но наблюдаю его, интересуюсь. У меня есть подозрение, что это тоже другой, новый слой. А интеллигентов я знал.

Но, возможно же, что если вы правы насчет этой прослойки, то она исполнила какую-то историческую функцию.

Да, наверное, и я совершенно не собираюсь объединять людей: «Давайте вернем интеллигенцию!» (Смеется.)

У меня долгое время был такой предрассудок, что актеры по определению глупые.

Я это слышал.

От меня?

Нет, вообще.

(Смеются.)

Эту тему я разбираю в предисловии к одной из моих книжек. Эта книжка называется «Попытка думать». Я в ней извиняюсь за то, что пытаюсь думать, потому что я актер. Влиятельный актер. И остаюсь актером. Вот извините, но я задумался, я должен попробовать.

Но вы задумались не потому, что вы актер, а потому, что у вас есть что-то еще кроме того, что вы актер.

Прежде всего я актер.

А зачем актеру думать? Актеру как актеру думать незачем.

Я так не считаю, потому что я все-таки последователь Михаила Чехова. Думать обязательно. Мало того, надо думать и за других, и за своего персонажа, и за зрителей. Надо видеть себя со стороны. Станиславский – абсолютно гениальный человек, но потом его затеоретизировали, он сам себя затеоретизировал и стал говорить: «Ты не должен себя помнить на сцене». А Чехов говорит: «Ты обязан видеть себя со стороны, и быть абсолютно другим человеком, и еще вместе со зрителями видеть себя со стороны». И я это констатирую на каждом спектакле, на каждом концерте и записываю это уже в течение более 25 лет.Каков был контакт? Был ли контакт? Если были нарушения, то с какого момента, за счет кого? За счет нас, тех, кто на сцене, или за счет зрителей? Какого рода контакт, что изменилось?

Как вы научились видеть себя со стороны?

Я просто осмелился благодаря Чехову. Потому что когда я это понял, я позволил себе то, что было непозволительно в те времена, и я тоже это исповедовал. Актер – одно, режиссер – другое. А я стал и актером, и режиссером.

Это вам помогло увидеть себя со стороны?

Я просто к этому пришел. Это тяжелое испытание, но так я живу уже четверть века, даже больше.

Ну, насколько я понимаю то, о чем говорил Чехов, есть некоторые духовные упражнения, которые необходимо постоянно делать.

Да-да-да, постоянно.

Из чего состоят это упражнения?

Это большой набор всего.Постепенно я перестал актерам говорить, что мы с вами работаем по системе Михаила Чехова, это я раньше наивно так говорил: «Вот сейчас будем»... Я так работал в Японии, преподавал...

В Японии?

Да. Я ставил два спектакля с замечательными японскими актерами.

И объясняли им, что работаете по системе Чехова?

Да, им это было очень интересно, но это было давно. А чтобы отличить от Станиславского... Тут простые вещи. Станиславский дает очень длинный путь медленного выращивания. Поэтому длинные застольные периоды, длинный обговор, чтение, поправки в чтении.

Медленное выращивание чего?

Образа, то есть результата. А Михаил Чехов требует как можно раньше включить тело и попробовать мгновенным образом уловить, что тебе нравится в этой пьесе. Это было для меня главным. Потому что если тебе ничего не нравится, то не надо этим заниматься. Это во-первых. А во-вторых, если что-то нравится, нужно как можно раньше попробовать, чтобы тело сработало на этот ритм, на эту мысль, на эту фразу, на этот поворот, чтобы это было выражено, как говорится, «психологическим жестом». Бывают ошибки. Но чаще всего это мгновенное включение. Это вспышки, квантовый подход к тому, что называется театром.

Мгновенная вспышка – это нечто спонтанное или надо с собой что-то сделать?

Это от текста, да. Ты хочешь сказать, а ты вырази. Вырази!

Мне недавно один человек объяснил, что вся тайна актерского искусства заключена в одном предложении Шекспира, где Гамлет объясняет актеру, как играть.

Очень хорошо объясняет, да.

И там была одна фраза: «Чтоб ваше действие соответствовало вашему слову».

Это можно понять и буквально – когда говорят «на высокой горе», то человек либо делает жест, показывая высоко, либо голосом говорит: «На высокой горе». Это очень примитивный пример, но у Шекспира описано гениально. Это очень хороший урок.

Это как-то соответствует тому, что имеется в виду под психологическим жестом?

Не буквально, это скорее другое. Это как будто человек шьет пиджак. Удар иглой, вот тут закрепим...Может оказаться, что все неправильно, но профессионал постепенно научается: ага, здесь, значит, надо сшить, там закрепить... И еще очень важное чеховское сообщение. Некоторые, сшив костюм, хотят, чтобы с обратной стороны были видны нитки. Чтобы доказать, что человек трудился: «Видишь, как сшито?» А можно эти нитки вынуть, чтобы выглядело, что он как бы сам по себе, так и было. Вот сегодняшняя режиссура, особенно «васильевцы», очень часто показывает нитки. Это уничтожение профессии актера, это режиссер показывает: «Видите, как я сделал?»А когда просто сидит человек на человеке, когда можно откинуть полог, когда можно снять пиджак, когда можно повесить, а можно даже бросить, а потом поднять и снова надеть, это уже...

Когда вы говорите, что вы используете идеи Михаила Чехова, мне почему-то кажется, что их реально может использовать только человек, получивший прямую передачу, имевший прямое соприкосновение с его...

Ну, что делать. Да. Во-первых, на меня повлияли его книжки, которые тогда были запрещены, я увлекался ими.

Вы уже в 60-х читали его?

А как же! Мы читали их вслух, я все это конспектировал. Потом Раневская, когда мы с ней работали, мне сурово сказала: «Я вам хочу, усталый юноша, сделать подарок». Мы тоже говорили о Чехове, она-то его видела. «Я вам подарю книжку Чехова “О технике актера”». Я говорю: «Спасибо, Фаина Георгиевна, спасибо!» – «Я ее пыталась читать, она мне абсолютно чужда». Я так и догадывался, ей это должно было быть чуждо. А мне – нет. Но Чехов пришел через Булгакова, через Ермолинского, который был другом Булгакова, который писал о Чехове впервые. Когда это имя только-только появилось. А потом был Георгий Семенович Жданов, моя книга «Техника актера» посвящена ему.

А в какие годы вы встретились со Ждановым?

В 60-е. Последний раз я был у него в 90-е в Лос-Анджелесе. Он уже не выезжал тогда, но мы виделись.

Это уже такой ликбезовский вопрос, но как в московских театрах или, шире, российских соотносилась техника Станиславского и техника Чехова?

Была приказная техника Станиславского, которая постепенно, как все приказное, окостенела и превратилась в «так надо делать». А может быть, все-таки иначе? «Нет-нет, только так!» Я ее застал в очень раннем периоде. Потому что уже Товстоногов, действительно великий главный режиссер... Это было совсем другое...

Это не был окостеневший Станиславский?

Совсем нет. В театральном институте нам пытались привить эту окостеневшую систему, но ни мой учитель, ни особенно соседний учитель Зон, который был насквозь Станиславского человек... Он для него был богом. Однако сам он замечательно работал с актерами в освобожденной манере. А Чехов – это то, что дает мне право говорить, что мой опыт исходит из опыта Товстоногова: «40 репетиций, и я могу назначать премьеру». Поэтому я мог работать в Японии, где все слишком дорого. «Вы сделаете спектакль за 30 дней?» – «Да, если будет 40 репетиций».

А что в технике Чехова такое, что делает ее настолько эффективной?

Для того чтобы это было эффективно, нужны соответствующие люди. Это не все смогут, не все захотят. Станиславский, еще раз говорю, выращивал актеров: вот вы сейчас хуже, но будете лучше. Чехов говорил: вы либо можете, либо не можете. Вы так чувствуете? Я так чувствую. Через что вы это чувствуете? Через фразу, любую фразу, которая понравилась. Любую реплику, но главное – чтобы тело это выражало. Ибо актер – это человек телесного искусства, его инструмент – это его тело. Жестикуляция.

Я в этом смысле и понимаю слова Гамлета – чтобы действие тела соответствовало словам.

Ну, это Станиславский тоже говорил. Он тоже ссылался на эту сцену из Гамлета. И говорил: «Чтобы родились слова, занимайтесь вот этим делом».

Которым делом?

Ну, например, в тексте написано: «Положил футляр от очков». Я кладу футляр на стол и говорю: «Пусть полежит» – чтобы соответствовало.А Чехов говорит о взрывном действии – это не я кладу футляр от очков, а тот человек, которого я играю. А он уже не обязательно кладет так, как написано. Просто в силу характера или в силу ситуации я учитываю все сразу. И я кладу футляр мимо стола. А потом это внезапно найденное действие еще надо выдернуть, чтобы не было видно, что это я изобрел и это изобретение предъявляю. Сейчас режиссер совсем подменил автора. И есть удачные вещи. Богомолов просто переписывает пьесы.

Это значит, что при правильном прочтении текста любой актер должен класть футляр от очков таким же образом?

Никогда! Это сочетание внутреннего и внешнего. Первый импульс дает автор или режиссер. А второй импульс требуется от актера.

Но если этот крючок в том, что тебе нравится в тексте, это ведь зависит от всей предыстории твоей личной жизни.

Конечно, конечно. Это и есть то, что делает актера, я именно это ценю в Чехове и в актерах, моих коллегах, когда это есть, когда художником является артист.А не краска, которой режиссер его мажет: «Вот в вас есть такой красноватый цвет, вот вы такой сангвиник, вот вы мне годитесь на эту роль... А вы такой унылый, очень хорошо, это используем так». Или просто силовым путем, когда не важно, кто играет, потому что я такой сильный и буду говорить: «Ты сиди неподвижно, а ты все время дергайся!»Таланта не будет, потому что актер сам должен это родить и понять.

Я не очень понимаю, как отличается результат в случае, если режиссер мажет актера красками или использует найденное.

А вы часто в театр ходите?

Иногда, но точно не часто.

Это видно. Результат отличается очень сильно. Вот очень интересное сочетание у Херманиса в этих трех спектаклях, которые я видел в Новом Рижском театре. Там воля режиссера со страшной силой видна. Он мускулистый, но там есть целый ряд актеров, которые это чувствуют, и это их ответное творчество. Когда это происходит, тогда и рождается искра, и она мне очень нравится.

Есть такое известное разделение актеров – с одной стороны, те, которые в любой роли остаются самими собой, а с другой стороны, те, которые настолько перевоплощаются в каждой роли, что кто они сами по себе – неизвестно.

В театре только перевоплощение имело смысл. Именно этим и занимался театр. Но постепенно пьесы натуралистического толка привели к тому, что сказали: «Слушай, ты такой естественный, вот таким и оставайся». И действительно, профессия актера фактически тоже мутировала – как интеллигенция, так и актерская профессия. Талантов не меньше, таланты есть, изумительные. Последнее мое впечатление, если это вас интересует, это Ткачук в роли Григория Мелехова в фильме «Тихий Дон».

Мы только что говорили про театр, а вы перескочили на кино.

Потому что это просто потрясение какой актер. Я его, оказалось, еще видел, но не узнал, потому что он играл Мишку Япончика в сериале. В кино это реже, в кино вообще можно не быть актером и хорошо сыграть роль. Но бывают выдающиеся актерские достижения. Голливуд все-таки стоит на том, что там все играют хорошо, там добиваются того, что хотел Станиславский: соответствия жеста, движения и речи. Но Голливуд, благодаря и Михаилу Чехову, стоит на звездах. У нас тоже есть такие актеры.

Так как вы задели кино, я должен спросить: как вы понимаете отличие требований актера к самому себе, когда он играет на сцене театра и когда участвует в этой долгой работе по созданию фильма?

Для меня в первые годы это вообще не отличалось. Я понимал только театральное дело. А потом понял, что эта профессия другая и нужно ею овладевать.

Быть киноактером – это другая профессия?

Другая профессия, причем кино же долго стояло только на театральных актерах. Театральный актер может стать киноактером. А чистый киноактер стать театральным актером почти никогда не может. Причем, например, мой друг Леня Куравлев – выдающийся киноактер. А на сцене…

А почему это такая асимметрия?

Со зрителем в кино разговаривает режиссер, потому что в результате он выбирает дубли и монтирует. А в театре, чего бы режиссер ни нафигачил, со зрителем разговаривает актер. Бывает, что режиссер все собой заполняет. Вот тогда я вижу многие ущербные вещи сегодняшнего театра. Когда актер превращается просто в «вот ты тут будь, и все, больше ничего не надо».

Правильно ли я понимаю, что ваш Остап Бендер был театральным героем?

Конечно!

Тогда вы еще не умели быть киноактером?

Я учился, потому что Швейцер – замечательный режиссер и замечательная личность. Чувство слова, чувство литературы у него очень хорошее, сильное, мы шли навстречу друг другу. Но вообще наш Бендер – герой в ритме танго. И это он театральный человек, он выступает. Он артист. У него аудитория в три человека, и все трое его не понимают абсолютно, и он заранее к этому готов. В этом, по-моему, и есть обаяние этого фильма, потому что он не своими эгоистическими делами занимается: как бы добраться до миллиона, и все. Ему надо высказаться и перед зрителями, которые всегда перед ним, воображаемые или эти трое реальных дураков – совершенно не важно. Я – артист. И вот этот артистизм Бендера был, мне кажется, попаданием в существо романа. Поэтому, по-моему, это замечательный фильм.

Говоря об Ильфе и Петрове, я пару лет назад встретился с таким мнением, что более вредного текста в XX веке на русском языке никто не создал. А вреден он наихитрейшим образом – он высмеивает иерархию общества, то есть всю аристократию, и высмеивает священнослужителей. Что не удалось советской власти по уничтожению сословий и церкви – великое революционное дело, – то закончили Ильф и Петров.

Это человек, по всей видимости, с отрезанным чувством юмора. Тут ничем не поможешь.

(Смеется.) Вы не согласны с таким прочтением?

(Смеется.) Да я не просто не согласен! Я знаю эту точку зрения, что: «Боже мой, над ксендзами смеются!» Над ксендзами и надо смеяться. «Вот только бы православных священников не трогали». Но и над интеллигенцией смеются.

Как вы понимаете основной посыл этого романа?

Это трагедия. Трагедия индивидуализма. Ведь Бендер – очень талантливый человек. Швейцер снял два фильма. Собирался снимать третий и предлагал мне подумать. Первым была трагедия коллективизма, я снимался в этом фильме. Это «Время, вперед!», очень сильный фильм, малоуспешный. Он был обречен. Это фильм с увертюрой Свиридова, ставшей музыкой программы «Время». Строительство Магнитогорска, катаевский роман. Вот это был первый. Второй – трагедия индивидуализма. Это – Бендер. А третий был трагедия личности, Маяковский. Он хотел его снять и написал сценарий. Но этого уже не случилось.

Говоря про трагедию индивидуализма, вы говорите о фильме или о романе?

О романе. Я-то чувствую, что фильм очень во многом исходит из романа, но времена делают свою корректировку. И это тоже достоинство фильма. Этот фильм 60-х годов, а роман 30-х годов. И это самостоятельное существование – «хочу в Рио-де-Жанейро», «хочу миллион» – оказывается условным. «Вот я и миллионер», – сказал он с разочарованием…

(Смеется.)

Человек уже не тот. Cегодняшний сказал бы: «Так, есть миллион, теперь надо его превратить в 10 миллионов».

Бендер не знал, что делать с деньгами.

Ну, там есть, опять же, показ того, что советская власть отменила власть денег. В какой-то мере так оно и было. Но это вообще обязательное разочарование интеллигента, который не имеет узконаправленной цели. А Бендер – интеллигент, конечно. Только такой, какого быть не может. У которого, во-первых, очень крепкие мышцы, очень большая настойчивая сила, сопротивляемость колоссальная, умение держать удар. То есть все навыки, таких интеллигентов не бывает. А он есть.

Вы чему-то у него научились?

Ну, как сказать, конечно. Но у меня есть еще целый ряд незабываемых людей, которых я играл. Но все-таки как он над собой посмеивается, так и я над собой, Бендером, посмеивался. Он ведь тоже говорил про себя: «Подумай, апостол Павел нашелся!» (Смеется.)

Вернемся к навыкам киноактера. Вы сказали, что вы поняли, что это другая профессия.

Другая. Но и кино менялось. Когда я начинал, кино еще было театральным. Играли как в театре, репетировали как в театре, а потом, уже отрепетировав, снимали. Потом наступало другое кино, и я в нем тоже успел поучаствовать.

И это другое кино требовало от актера чего? Чего не хватает хорошему театральному актеру, чтобы быть хорошим киноактером?

Забыть, что он на сцене. И чувствовать, что такое общий план, что такое средний план и что такое крупный план. Как Бергман говорит – их всех надо правильно расставить, чтобы всех было видно, всех было слышно. Это и есть режиссура. Но театральный зритель-то видит только общий план. А нам нужно сделать кино. То есть монтировать внимание. Как перенести внимание, чем? Движением или неподвижностью? Внезапностью или продолжением? Но не надо всех этих слов, я говорю эти слова, потому что я не буду выходить на сцену. Иначе я бы не стал этого говорить. Потому что об этом нельзя говорить. Это надо только делать.

Почему нельзя говорить?

А теоретизирование мешает.

Мешает играть хорошо?

Играть, да. И быть свободным. Это же нужно иметь в себе. А разговаривать, объяснять, а потом выходить и говорить: «Теперь я буду играть»... Ничего не получится. Но, слава богу, есть еще несколько дней. (Смеется.)

(Смеется.) Отмоетесь.

Да-да, вот именно.

Я не очень понимаю, какого рода внутренняя работа необходима для того, чтобы чувствовать кадр.

На крупном плане, во-первых, просто должна быть сверхэкономия выразительных средств. Лучше вот так сидеть, как вы сейчас сидите. Если бы я сейчас снимал кино, я бы сказал: «Во-во, сидите – и все. Ставим камеру, я буду говорить, а вы продолжайте». Погрудный план – борода в порядке? Подклейте, подклейте, да и все! (Смеются.) Вот это умение на крупном плане – это то, что называется в актерском цеху «не хлопотать лицом». Потому что в театре ты гораздо свободнее и можешь себе это позволить. Но сейчас уже влияние театра на кино и кино на театр осложнено, запутанно, и есть изумительные достижения в кино с актерами, которые не выдающиеся театральные актеры, а в кино... Пускепалис, вот, например. Замечательно снимается.

Есть ли какие-то актеры в вашем опыте, от которых вы чему-то научились?

Ну а как же. Конечно, да.То, что я делаю в концертах, в очень многом определено поразительным влиянием давно умершего Кольцова, мхатовского артиста. Он снялся в фильме «Теперь пусть уходит» и играл в театре. В театре я его никогда не видел. Я видел его в записях, как он читает, и в этом фильме, где он лежит в кровати всю картину. Да, это колоссальное влияние. Для меня было влияние как актера моего отца, несомненно. Но это было очень давно. А потом были просто любимые актеры. Это был Николай Гриценко, это были мои партнеры, с которыми я просто обожал играть. Копелян. Счастье. Мне повезло с женой, потому что Наташа как актриса, как партнер – это высший класс. Если посчитать спектакли, мы с ней, не считая кино, играли около 2000 раз.

Мне жена однажды рассказывала, что когда ее бабушка устраивала дома скандалы, дедушка говорил: «Ну, я тебе тут сценку поставлю, чтобы ты могла высказаться». Каково ваше как актера отношение к тому, что люди устраивают сцены?

Ну, это всегда плохо.

А вы видите там какую-то аналогию или связь с театром?

Нет, никакой! Так же как нынешнее ощущение... Сейчас экран сделал всех актерами. Все ведь тайно очень хотят быть актерами! Особенно те люди, которые достигли большого положения или богатства. Все есть, а вот этого нет. Причем их снимают, но там всегда чего-то мало, потому что сами они ничего не дают. И профессия от этого угасает.

Как вы понимаете, почему у некоторых состоятельных людей есть такое желание?

Им кажется, что актеров любят больше.

Я вот не сразу могу согласиться, что все хотят быть актерами.

Я наблюдаю это, наблюдаю.А те, кто появляется на экране, когда их снимают, просто тянутся, они хотят играть роли. Стараются.

Вы когда-нибудь задумывались о таком образе, который в нескольких текстах появляется, что все люди лишь актеры на большой сцене?

Да, но это Шекспир.

До него тоже были некоторые.

Да, жизнь – театр и люди – актеры, но по большей части плохие, надо добавить. Тогда все правда. Потому что одно дело – притворяться, носить личину, иметь выгоду. Другое дело – перевоплощаться. Это разные вещи.

Если вы хоть как-то чувствуете себя созвучным с этим образом, подскажите, как найти свою роль в мировой драме?

Ну, это только обозначение роли, это значит – понять самого себя. Или наиболее выгодное проявление самого себя. А задача актера – понять другого. Это разные вещи.

А что легче? Понять другого или понять себя?

Я думаю, что понять себя еще труднее. Потому что все-таки актерская профессия – это ремесло.В ней есть и технологии, и мастерство. А ремесла, чтобы понять себя, соответствовать себе, – такого нет. Это самое сложное, что может быть, но с этим люди и мучаются, иногда ошибаются. Чаще всего. Это для каждого задача, причем задача сверхсложная.

Вы ее выполнили?

Я сейчас уже не задумываюсь об этом. Я знаю, что я должен идти к завершению своей профессиональной жизни просто потому, что как-то много, часто болею, лицо изменилось. Это тоже надо иметь в виду. Дух надо проверять – хватает ли у тебя влияния, воздействия, или оно ослабло. Если оно ослабло, то сразу нужно прекращать, это насилие никакого результата не даст. А в человеческом плане я выбрал профессию и верно ей служил. Эта профессия связана и с головой, и с сердцем, и с телом. Но я вполне понимаю, что это не бесконечность.

Что вам больше всего помогало лучше понимать себя?

Я думаю, что разнообразие фигур, с которыми я имел дело. И партнеров, и ролей, потому что роли были очень замечательные в этом смысле. Но и фигуры. Я встречался с людьми – никогда не сходился близко, дескать, вот мы подружимся и будем встречаться каждый день, каждую неделю, каждый месяц. У меня был друг, но он тоже давно умер, и то мы с ним жили в разных странах. Опора была в основном в том, что это была непрерывная деятельность и я жил внутри этого. Как жил в детстве в цирке, и мы были как бы защищены этими стенами. Просто к нам нельзя было войти. И относились к нам тоже как к цыганам: от них можно разного ждать, а с другой стороны, интересно, куда попали? Вот это защищенность такая. А потом эта театральная жизнь. Потому что внутри театра все, что связано, скажем, с романами в жизни, – это все внутри цеха.

Которая из ваших ролей наиболее похожа на вас, как вы себя видите?

Легче всего сказать – Бендер, но это будет не так.Потому что играл я и великих злодеев, и это было очень интересно. Они мне дороги, эти роли. Играл я и просветленных людей. Трагических, но просветленных, как Шагал. Как Мольер, как Сталин, как старики молодых лет. Илико, грузинский старик. Как профессор Полежаев. И «Любовь и голуби»для меня очень любимый фильм. Потому что важно, влияет ли он на меня. Ну, свободой, может быть, потому что он свободный человек. Он пьет, он говорит, что хочет, он мало знает, но он свободен.

Вы чувствуете себя свободным?

Да, да.

Всю жизнь или в последнее время?

Свободным я себя чувствую, потому что из несвободы, которая мне предлагалась многократно, я выходил, жертвуя удобствами, наградами, тем – сем, я уходил, в этом я себя упрекнуть не могу.

Как вы приобрели свою свободу, чувство внутренней свободы?

Она все время под прессом испытаний. Зависимость и выгода или независимость и отказ от выгоды. Это проблема, и она не то чтобы решена раз и навсегда, потому что ситуации очень хитрые. Вот то самое, что я говорю, случилось в новых условиях. Потому что у нас, актеров, снимавшихся в советские времена, не было выгоды никакой, мы зарабатывали, только чтобы питаться вовремя, ну еще питать, если дочка у кого есть, во время съемок. Я не мог купить «жигули», снявшись в фильме «Золотой теленок», а перед этим в знаменитом фильме «Республика ШКИД».

Сейчас вы наконец купили «жигули»?

Я тогда купил «жигули», одолжив деньги у приятеля, и я имел возможность сказать: «Я это отработаю за один год» – и отработал. Но не в кино.

Тогда вы все-таки принадлежали к привилегированной прослойке.

А как же, это я всегда сознавал, что мы, актеры, конечно, обласканы судьбой. Мы занимаемся тем, что нам интересно. Мы зарабатываем не много, но и не совсем мало.

Один очень важный вопрос в этом контексте. Были столетия, когда актерская профессия считалась одной из самых низких. Там, где банкиры, проститутки, разная нечисть.

Был период, я застал его.

А в XX веке актеры оказались на самом верху. Как вы думаете, что говорит о том времени, в котором мы живем или в котором другие жили, место актера в общественном сознании?

Это говорит о состоянии общества.Успех актера, популярность, может быть завоевана реальным достижением, а может быть сделана искусственно. Это эстрада, в которой раскрутка делает человека популярным. Но это все не на долгое время. Я могу быть счастливым, ведь то, что делали мы, оказалось до сих пор существенным для людей. А уже прошло много лет от упомянутых фильмов, спектаклей, ролей. Но это существенно. И потому что я застал время расцвета театра. И не только самого театра, но влияния театра. А сейчас такое разнообразие... Например, Ян Карский, очень меня беспокоящий. Его лицо, которое я вчера видел, – там сверхкрупные планы этого человека. Фильмы выходят в таком количестве… там, кажется, больше тысячи на «Артдокфесте». Те, кто знает, в том числе Манский, говорят, что есть большущие достижения. Абсолютно верю. Но один человек не способен это воспринять. Поэтому этот калейдоскоп плюс еще интернет – я им не пользуюсь, а другие пользуются. Этот водопад Ниагара, который на человека давит... Люди перестают различать что бы то ни было. Мне их очень жаль, и я за них тревожусь. Хотя внуки мои, я приглядываюсь, совершенно другие люди, и, может быть, у них есть совсем другие способности выделять. Я хочу надеяться. У меня такой способности нет.

Сергей Юрьевич, огромное вам спасибо.