Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

«Ты станешь настоящим лидером, только когда твой ребенок-подросток будет кричать тебе в лицо: “Папа, я тебя ненавижу!” – а ты сможешь отнестись к этому конструктивно».

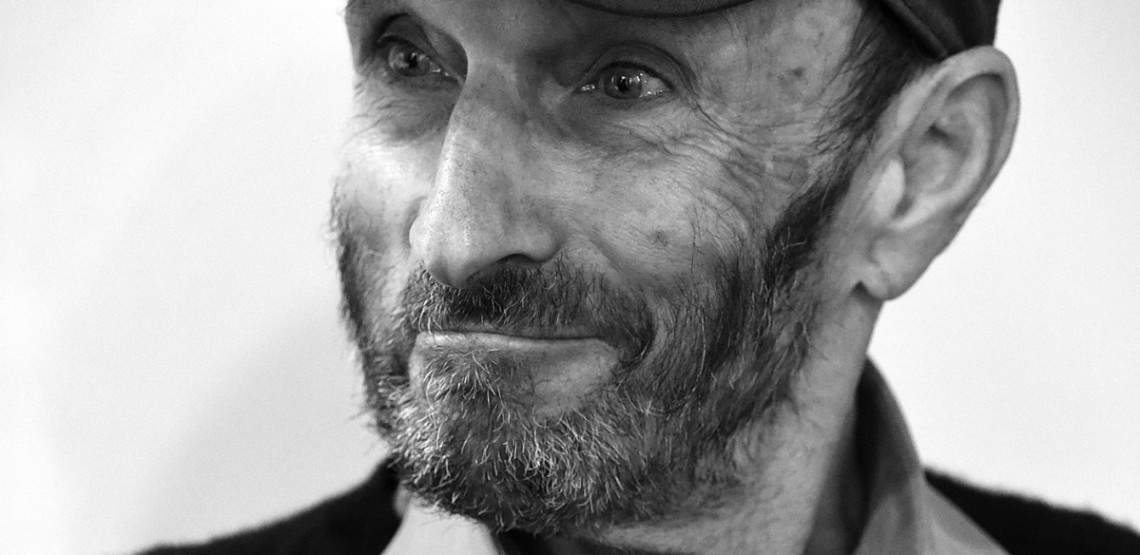

Именно эта фраза, сказанная на подготовительном семинаре Марти Лински в школе Кеннеди при Гарвардском университете летом 2006 года, особенно врезалась мне в память. Эти поучения были адресованы Рональду Хейфецу. Чувствуется, что Марти старше Рональда.

Лински (в прошлом журналист, юрист, политик из Массачусетса) и Хейфец (в прошлом нью-йоркский врач-психиатр и талантливый виолончелист) создали академический и практический метод «адаптивного лидерства». Они совместно написали две очень популярных и ценных книги: Leadership on the Lineи The Practice of Adaptive Leadership (в соавторстве с Александром Грешоу). Вдвоем они учредили консалтинговую и тренинговую компанию Cambridge Leadership Associates. И так далее.

Однако гораздо важнее то, что они разработали и на протяжении тридцати лет преподавали курс адаптивного лидерства в школе Кеннеди Гарвардского университета (правда, в последние годы Лински появляется в школе только на летних семинарах). Уже более десяти лет курс адаптивного лидерства – самый востребованный студентами школы. Это преображающий опыт, который не оставляет равнодушным никого, – хватает и обожателей, и отрицателей, хотя обожателей значительно больше, и я отношусь к их числу.

У меня была возможность очно учиться и у Лински, и в еще большей мере у Хейфеца, и это был важнейший для меня жизненный опыт. Лински и Хейфец не упаковывают лидерство в «5 уровней лидерства» или в еще какую-нибудь легко продаваемую, но малодейственную корпоративную методологию. Они учат мобилизации ресурсов групп, чтобы сами группы получили возможность справляться с серьезными внутренними проблемами и конфликтами ценностей. Лински и Хейфец показывают, как разобраться в себе и как найти возможность ставить членов своей группы в такое положение, что те начнут постепенно отказываться от ценностей, приверженность которым была для них определяющей. Кроме того, Лински и Хейфец учат будущих лидеров выживать в этой роли.

В интервью Лински разъясняет свой и Хейфеца подход к лидерству: он строится на понимании задач лидерства. В период кризисов и бедствий мы часто сетуем на недостаток лидерства и ответственности у политиков. Однако стоит посмотреть на эту проблему с другой стороны, как мы увидим, что причиной дефицита подлинного лидерства является наше неверное понимание лидерства и тоска по лидерам.

Лински и Хейфец – евреи, семьи которых пострадали в Холокосте. Они призывают с глубоким подозрением относиться к вождям, которые в кризисный момент стремятся успокоить общество словами «все будет хорошо, идите за мной, я знаю, что надо делать» или же перенаправляют гнев общества на какую-либо группу: «С вами все в порядке, вот они – виноваты!» (элита, евреи, богатые или малоимущие, геи, инородцы и т.д.). Истинное лидерство, мобилизующее общество на действия, противоречащие привычным ценностям, может оказаться опасным занятием – в первую очередь для самих лидеров. Однако цена фальшивого лидерства для общества – еще выше.

Даниэль Павлютс, магистр школы Кеннеди при Гарвардском университете

Как вы понимаете изречение Гераклита «Характер человека – его личное божество, даймон»?

(Долго думает.) При такой постановке вопроса основная сложность для меня в том, что я не знаю, что такое характер, но при этом почти уверен, что неизменным он не является. Мне любопытно, почему люди действуют так, как они действуют, однако опыт говорит мне, что большинство просто не в состоянии понять, почему они делают то, что они делают. У каждого из нас есть объяснение, но это просто какая-то история, которая нам удобна. На вопрос о характере, так же как и на вопрос об аутентичности, очень сложно ответить.

Насколько уютно вы себя чувствуете, не зная, почему вы делаете то, что вы делаете?

Я лично стараюсь не особенно задумываться над собственным поведением.

Но у вас тоже есть история, которую вы готовы рассказать в ответ на вопрос о причинах своих действий?

Да, чтобы уснуть вечером, нужна какая-то история о том, чем ты целый день занимался. И когда такой человек, как я, ложится вечером спать и пересказывает для себя все, что произошло за день, он сам главным героем своей истории не является – он просто персонаж в ряду других персонажей. Но при этом мы забываем, что за день успели пообщаться со многими людьми, и эти люди тоже рассказывают самим себе истории о том, что случилось за день, и в их историях ты сам можешь оказаться не таким уж и положительным героем. Так вот, мне кажется, что наша собственная история нисколько не правдивее всех остальных историй.

И к счастью для вас, нет никакого внешнего наблюдателя, с которым вы могли бы пообщаться и который знал бы сразу все эти истории.

Мне кажется, что отчасти я тем и занимаюсь, что помогаю людям вообразить все эти истории, чтобы понять, как руководить другими людьми. Потому что если ты не понимаешь историй, которые рассказывают самим себе другие люди, даже если сам ты думаешь, что это абсолютная галиматья, ты никогда не сможешь понять, как сдвинуть их с той точки, в которой они находятся, туда, куда, по твоему мнению…

Они могли бы или им следовало бы переместиться?

Или где им было бы лучше находиться с точки зрения общего блага.

Есть такая поговорка, что люди, не способные достичь своих целей за пределами университетского мира, в итоге идут учить других.

Да, не способен ничего сделать – иди учи!

Относите ли вы это к самому себе?

Конечно. Но я ведь к университетскому миру не принадлежу – я просто засиделся в Гарвардской школе государственного управления им. Кеннеди. Но я там уже человек периферийный. Теперь и в буквальном смысле, потому что я живу в Нью-Йорке, а не в Кембридже, а вместо прежних 125–130% от полной нагрузки у меня теперь только 15%. Сейчас я пытаюсь понять, как открыть какую-то новую страницу в собственной жизни. Пару лет назад я осознал, что мне нужно расставаться со школой Кеннеди, потому что сама она со мной не расстанется. Поэтому я начал сокращать рабочую нагрузку и вот сейчас дошел до 15%. Это просто к тому, что я себя академическим человеком не считаю.

А учителем?

Да, вполне. История, которую я сам себе рассказываю, сводится к тому, что в молодости я довольно много «делал». Именно этот опыт и все, что можно из него экстраполировать, и легло в основу моего преподавания, но когда преподаешь, гораздо удобнее наблюдать, чем действовать.

А как в этой истории, которую вы сами себе рассказываете, объясняется ваш интерес к проблемам лидерства?

Увы, но никакой вдохновенной истории по этому поводу нет – это был чисто практический вопрос. До того, как я начал работать в школе Кеннеди, я уже немного преподавал, причем главной моей темой были медиа, потому что до этого я пятнадцать лет проработал журналистом. Поэтому и в школе Кеннеди я начал с этой темы: избирательная политика и медиа были двумя моими главными специализациями, здесь у меня был большой опыт. И тут я встретил человека, виолончелиста и психиатра…

Рональда Хейфеца?

Да. Мы стали беседовать и обнаружили, что то, что он понял в медицине, психиатрии и музыке, и то, что я вынес из политики, журналистики и юриспруденции, поразительным образом совпадает. Думаю, что наше сотрудничество, продолжавшееся четверть века, основывалось на том, что наши взгляды на мир дополняли друг друга. Когда мы начали наши разговоры, он уже работал над идеями, касавшимися лидерства.

То есть интерес к лидерству родился из этой встречи двух умов?

Да, из наших с ним отношений. Ну или как минимум сама ярлык, идея называть это лидерством.

Это вы тоже придумали вместе или у него уже было готовое название?

Нет, готовым оно не было, да и добраться до него было не так просто. Мне кажется, что мой вклад не был основополагающим, но… У Малкольма Гладуэлла есть текст, в котором он называет Стива Джобса усовершенствователем, а не изобретателем. Думаю, что моя роль в сотрудничестве с Хейфецем тоже была в основном усовершенствовательная.

Именно Хейфец придумал метод обучения на наглядных примерах, case-in-point method?

На самом деле в этом вопросе мы с ним расходимся. Наверное, само название придумал он, и благодаря ему оно стало популярным в школе Кеннеди, но наша с ним дополнительность выражалась в том числе и в том, что именно я на самых разных курсах пытался брать в качестве примера происходящее в данный момент, а в этом и состоит суть этого метода. Там была некая эволюция. Сейчас уже не припомню, было ли у меня какое-то название для этой методологии, когда мы только начали работать с Хейфецем.

Но это в каком-то смысле шло параллельно с изменениями, происходившими в Гарвардской школе бизнеса в последние 25–30 лет?

А, вот почему вы спрашиваете… Понимаете, я сам окончил юридический факультет. Это же то же самое, что разбирать какое-то дело, материалы дела; вопрос в том, как сделать так, чтобы идеи, о которых ты рассуждаешь, начали жить прямо в аудитории. Этого можно добиваться по-разному, и разбор какого-то конкретного примера – только один из способов. Обучение на конкретных примерах появилось параллельно на юридических факультетах и в бизнес-школах. В бизнес-школе готовили подробное описание конкретных ситуаций, на юридическом факультете пользовались решениями судов. Потом от конкретного случая ты переходишь к симуляции или ролевой игре, после чего начинаешь работать с самой группой как с конкретным примером. И вот это последнее уже имеет непосредственное отношение к вопросам лидерства, потому что лидерство связано с динамикой человеческих отношений, и в группе она у всех на виду – в особенности отношения между вышестоящими и подчиненными. В классе эту динамику можно отслеживать поминутно. То есть я уже экспериментировал с тем, чтобы использовать происходящее в классе для иллюстрации политических идей. Лично для меня не было никакого особенного сдвига в том, чтобы начать выявлять идеи, связанные с лидерством, на примере ситуации, сложившейся в конкретной группе.

Когда смотришь на Школу государственного управления им. Кеннеди со стороны…

Теперь она, кстати, называется школой Кеннеди при Гарвардском университете.

Да, простите, на школу Кеннеди при Гарвардском университете. Мое связанное с ней предубеждение состоит в том, что именно там в основном и определяется, каким будет через некоторое время американский политический истеблишмент. В связи с чем возникает вопрос: насколько введение нового метода обучения для развития лидерских качеств изменило выпускников этой школы – если сравнивать с ситуацией тридцатилетней давности, когда этот метод так широко не применяли? Потому что если выпускники стали другими, это значит, что в политику в США в скором времени придут люди совершенно другого калибра.

У меня сразу несколько комментариев в связи с вашим вопросом, и первый состоит в том, что методы и навыки лидерства как таковые ни с какими конкретно ценностями не связаны.

То есть их можно использовать и для достижения дурных целей?

Конечно, во имя зла.

«Давайте уничтожим Кубу!»

Отлично, могу рассказать вам, как это сделать…

(Смеется.)

Это во-первых. А во-вторых, обучение лидерству, как я его понимаю, – периферийная для школы Кеннеди деятельность, даже притом, что в первой строчке текста, в котором описывается предназначение этого учреждения, говорится, что оно «готовит будущих лидеров» или что-то в этом духе. В-третьих, и это, как мне кажется, действительно важно, школу Кеннеди, в отличие от других гарвардских школ, создавали не профессионалы. Организацией юридического факультета занимались юристы, бизнес-школу строили бизнесмены, факультет здравоохранения создавали врачи, теологический факультет – религиозные деятели… А школу Кеннеди делали экономисты и политологи.

А не политики?

Да. И не правительственные чиновники или общественные деятели. Соответственно, экономисты и политологи понимали, что новая школа может создать определенные риски для их собственных областей, и чтобы предотвратить эти риски, старались сделать школу Кеннеди максимально непохожей на профессиональные факультеты: они старались приблизить ее к факультетам свободных искусств и наук. Это первая вещь. Вторая вещь: философский посыл, лежащий в основе школы Кеннеди (причем она очень им гордится), можно сформулировать так: «Если из практик управления полностью убрать политику, мир станет лучше». Идея о том, что нужно говорить правду в глаза властям предержащим… Школа Кеннеди задумывалась в тот период, когда росла важность политических аналитиков, – началось это главным образом в Министерстве обороны при Роберте Макнамаре, он возглавил его в годы президентства Джона Кеннеди… Собственно, основной замах школы Кеннеди был в самой идее о том, что нам нужна группа блестящих аналитиков, которые помогли бы найти оптимальные решения в каждом конкретном случае, чтобы потом можно было убедить в этом политиков, открыв перед ними истину. Один из основателей школы Кеннеди, Ричард Нойштадт, – человек замечательный, отчасти сыгравший роль моего ментора в школе Кеннеди, – говорил, что школа стоит на двух основаниях: основание побольше называется «политическая аналитика» (policy analysis), а основание поменьше – «государственное управление» (public management). Ему же самому, как он объяснял, хотелось возвысить политику так, чтобы она стала третьей опорой. И незадолго до своего ухода на пенсию, незадолго до смерти, он сказал мне, что ему это не удалось.

Не удалось превратить политику в особую профессию?

Ему хотелось создать в школе Кеннеди такую атмосферу, в которой к политике относились бы столь же «серьезно» – то, что подразумевается под серьезностью на специфическом жаргоне, присущем школе, когда тебя постоянно спрашивают: «Это вы серьезно?» – как и к госуправлению и особенно к политической аналитике.

И обучение лидерству должно было способствовать реализации этой задачи?

Да. И свидетельством того, насколько серьезно он относился к этой своей миссии, было то, что он пытался добиться пожизненного контракта в школе Кеннеди для троих человек, не являющихся академическими учеными в традиционном смысле: для Хейфеца, для меня и для человека по имени Роберт Рейш, который был министром труда при Клинтоне. И у него не получилось. Он считал, что это помогло бы восстановить баланс между тремя этими сферами. В школе Кеннеди среди преподавателей принято считать, что мы должны изучать политиков, потому что для того, чтобы говорить им правду, надо знать, в чем именно проявляется их безумие. Соответственно, перед политиками часто раболепствуют, но отношение к ним, в общем, такое же, как к зверям в зоопарке. Так что политика как идея, политика применительно к реальным людям… Школа никогда не забывает упомянуть, сколько выпускников пытались избраться и были избраны, однако настоящим предметом гордости остаются политические аналитики. В нынешней обстановке это значит, что они готовят людей с никому не нужными навыками, предназначенных для работы, которой больше нет. Учиться очень сложно, выпускники выходят из школы очень знающими людьми, но для того, чтобы они хоть чего-то могли добиться на стезе госуправления, их нужно еще социализировать и серьезно перепрограммировать. (Смеется.)

В своих публичных выступлениях и в своих книгах вы часто повторяете, что мы не осуществляем лидерство там, где мы вполне могли бы это делать. То есть подразумевается, что чем больше лидерства, тем лучше?

Было бы лучше, если бы его было больше.

Позвольте мне связать это утверждение с тем, что вы говорили раньше, – о том, что осуществление лидерства ни с какими конкретными ценностями не связано.

Нет-нет, я говорил, что навыки и методы не связаны ни с какими конкретными ценностями – это вовсе не то же самое!

Давайте возьмем пример Кубы. Вы осуществляете лидерство и уничтожаете Кубу.

Осуществлять лидерство – значит по определению совершать моральный акт, потому что лидерство неразрывно связано с целью. Оно по сути своей связано с личными рисками, то есть ничего общего с усилением индивидуальной власти не имеет – по определению, по природе.

Но разве нельзя, будучи лидером, вести к дурным целям?

Нет, Гитлер ничего общего с лидерством не имел, вообще ничего!

Но Гитлер называл себя фюрером, то есть хотя бы что-то…

Нет, ровным счетом ничего! Вести людей за собой совсем не то же самое, что осуществлять лидерство. Акт лидерства позволяет вам раздвинуть границы возможного – сделать больше, чем от вас ожидают, или больше, чем вам поручено. Гитлер к лидерству никакого отношения не имел – как раз наоборот!

То есть вы утверждаете, что навыки лидера ни с какими конкретными ценностями не связаны, но при этом осуществление лидерства – всегда моральный акт. Насколько я помню из ваших книг, к навыкам относятся смелость, эмпатия, способность оперировать разными мнениями – все это в высшей степени моральные качества.

Эмпатия – это не моральное качество, это техника.

И смелость тоже?

Да, и смелость тоже с моралью никак не связана.

Интересно!

Вопрос стоит так: ради какой цели ты проявляешь смелость? Чтобы совершить самосожжение или убить пятьсот ни в чем не повинных людей, тоже ведь нужна смелость. Большинству не хватит «смелости», чтобы это сделать, потому что это дурной поступок!

Давайте отступим на шаг назад. Как вы отличаете хорошее от плохого?

Это очень сложная проблема. Во-первых, всегда можно сопоставить свои соображения с реальностью. В какой-то момент – и убийство ни в чем не повинных людей как раз хороший пример – тебе будет сложно оправдать самого себя. Связь с моралью создает сама идея о том, что ты готов рискнуть всем, что у тебя есть, ради какой-то высокой цели. И в этом очень много личного! Невозможно быть лидером, если ты сам не веришь в то, что ты делаешь, и не готов рискнуть собой ради чего-то большего.

Имея это в виду, как ответить на вопрос, почему было бы лучше, если бы больше людей были готовы рискнуть собой ради высокой цели? Почему мир от этого стал бы лучше?

Потому что станут очевидны глубокие системные проблемы, стоящие перед семьей, организацией, правительственным органом или страной в целом; эти проблемы придется разрешить, чтобы двигаться дальше. Именно неразрешенные ценностные конфликты задерживают развитие семей, организаций, стран, компаний. Текущая ситуация в любом человеческом сообществе, от семьи до страны, является продуктом целого ряда сознательных и не вполне сознательных решений по поводу того, каким должен быть мир, в котором бы нас все устраивало.

Или в котором, как нам казалось, все будет нас устраивать.

Да. И именно таким этот мир и является! Нет такой вещи, как дисфункциональная семья, дисфункциональная компания, дисфункциональное правительство или дисфункциональная страна, потому что каждая семья, компания, правительство или страна устроена так, чтобы у нее получалось именно то, что получается. Нет ничего дисфункционального – все прекрасно работает! И ничего случайного в этом нет – все сделано с какой-то целью. И когда вы пытаетесь против этого восстать, вы создаете неприятности, потому что люди всегда цепляются за статус-кво. Даже те, кто жалуется на статус-кво, все равно за него цепляются: им нравится на него жаловаться, они ничего не хотят менять.

Вы полагаете, что люди предрасположены к тому, чтобы держаться за существующий порядок вещей?

Да, люди стремятся к выживанию. Мы запрограммированы на то, чтобы защищать самих себя и выжить, – такова человеческая природа. Но это не все.

Но в этом контексте решающим как раз оказывается вопрос различения между добром и злом! Потому что если мы имеем дело с функционирующей сущностью – будь то государство, страна или семья, – изменения, производящиеся в соответствии с чьим-то мудрым или, наоборот, глупым пониманием того, как это все можно было бы улучшить, могут привести к уничтожению этой функциональности.

Перемены почти всегда приводят к разрушению чего-то ценного, потому что статус-кво сохраняется благодаря недостатку решимости. Каждый отдельный человек – это система; мы не просто какие-то машины, мы существа сложные… Поэтому если я собираюсь пересмотреть свои приоритеты или поменять ценности, обязательно придется отказаться от чего-то из того, что мне нравилось, от чего-то, во что я верил, от каких-то отношений… Когда моя дочь бросила курить, она тут же набрала вес и довольно долго не могла найти замену курению, которая доставляла бы ей то же удовольствие. Когда вы пытаетесь изменить людей, сообщества, семьи, учреждения, правительства, страны, ценности, вы их переустраиваете, добавляете что-то новое. У кого-то возникают новые проблемы, от чего-то приходится отказаться. Одно из моих любимых определений лидерства – это то, что лидерство сводится к распределению утрат.

Чего-то, что будет утрачено в процессе?

Да. Мне очень нравится одна метафора, связанная с ДНК. В процессе адаптации любого вида, идет ли речь о растениях или о животных, небольшая часть ДНК – биологи называют цифру от 5% до 10% – теряется для того, чтобы создать пространство для новой информации. Мне кажется, эта метафора прекрасно описывает то, что происходит в организации, в семье, или даже то, что происходит с отдельной личностью! Уход на пенсию, разрыв с прошлым, отказ от каких-то способов присутствия в мире, от определенных практик, ценностей, норм, верований, идентичностей, представлявших для вас определенную ценность, – тяжелый и болезненный процесс. Как мне кажется, появление Трампа в Соединенных Штатах объясняется в том числе и тем, что истеблишмент, желавший управлять общественно-политическими процессами, даже не попытался понять и посочувствовать тем, кто остается на обочине прогресса, а просто отнесся к ним с презрением. А Трамп обратился именно к этим людям – это первый политик на моей памяти, поступивший так.

Но, насколько я понимаю, сами по себе перемены не являются целью – это средство для достижения…

Да, для достижения какой-то цели. Лидерство нельзя отделить от цели, именно здесь и проявляется моральное качество лидерства. Оно неразрывно связано с целью. Нет никакого смысла рисковать самим собой, если это не ведет ни к какой цели.

Откуда же приходит понимание ценности или качественности цели?

С этим сложно – нужно вернуться к тому, с чего вы начали. Как вы различаете мою цель спасти мир каким-то конкретным способом и вашу цель спасти мир?

Придется допустить, что мы оба хотим спасти мир…

Верно, мы хотим спасти мир, а не просто оказаться у власти. Это приходится принять на веру. Именно это, как мне кажется, и превращает лидерство в очень личное предприятие. Ты должен верить в то, что ты делаешь, чтобы взять на себя риски и считать сопротивление не угрозой, а признаком продвижения вперед. Как я уже говорил, один из парадоксов лидерства состоит в том, что здесь нельзя преуспеть, если ты полностью не отдашься этому процессу, но в то же время – мы говорили об этом раньше, когда рассуждали, можно ли одновременно действовать и наблюдать, – ты должен быть готов к тому, что ты тотально неправ и что какую-то конкретную проблему лучше решать совершенно иначе. Многим людям трудно понять сам этот парадокс. Как можно полностью отдаться чему-то, но при этом быть готовым признать, что все не так и можно сделать лучше?

Этот парадокс описывает некое воображаемое или реальное состояние ума. Его парадоксальность может проистекать из того, что люди, по-настоящему приверженные какой-то цели, никогда не сомневались, а те, кто привык сомневаться, никогда не были привержены…

Это, как мне кажется, чуть более высокий уровень абстракции, потому что то, что вы сказали, соотносится с другим парадоксом, который мне тоже очень нравится, а именно о том, что не по-человечески одновременно удерживать в голове противоречащие друг другу идеи. Это не по-человечески, потому что люди стремятся к ясности, последовательности и логичности. Способность одновременно удерживать в голове противоречащие друг другу идеи идет вразрез с этой общечеловеческой склонностью, но тем не менее я полагаю, что именно эта способность является необходимым для лидерства навыком. Этот парадокс – один из примеров противоречий. Другой – в том, что ты одновременно должен быть непреклонным оптимистом и жестким реалистом.

Но мне все равно кажется, что вот это парадоксальное описание состояния ума может оказаться описанием, которое никакому реальному состоянию ума просто не соответствует! Вы когда-нибудь сами были в такой ситуации? Вы когда-нибудь видели человека, абсолютно преданного собственной цели и в то же время допускающего, что он может быть кругом неправ?

Давайте ненадолго вернемся к политике. Когда президентом избрали первого Буша…

То есть того, который не младший?

Да, который не Дабл-ю Буш. Его кампания строилась на лозунге «Слушайте сюда: никаких новых налогов!». А потом он вдруг стал образованным. А мы не хотим образованных политиков! Мы хотим, чтобы наши политики были последовательными, нам хочется знать, какую позицию они занимают. Нам хочется, чтобы люди, имеющие над нами власть, были последовательными – нам хочется, чтобы мама с папой были последовательными!

Нам, американцам?

Нет, нам, людям. Нам не хочется, чтобы наши политики учились – нам хочется знать, на чем они стоят, чтобы мы могли на них рассчитывать. Люди ориентированы на власть – мы и самих себя понимаем из взаимодействий с властью. И это начинается с самого рождения! Ведь что происходит с нами сразу после рождения? На протяжении девяти месяцев ты пребывал в этом замечательном теплом местечке, напрямую подключенном к еде, а потом ты вдруг обнаруживаешь себя в этом мире и спрашиваешь: а где эта гребаная еда?! И стоит тебе ее обнаружить, ты сразу начинаешь пытаться понять, как обеспечить ее непрерывное поступление и в дальнейшем. Что надо делать? Пукать? Плакать? Улыбаться? Ты готов на все что угодно, лишь бы еду давали и впредь. То есть мы ориентированы на то, чтобы служить вышестоящей инстанции с самого раннего возраста. И, как показывают мои наблюдения, мы массу времени тратим на то, чтобы приспособиться к людям, находящимся у власти: определить свое отношение к отцу и матери, к начальнику, к президенту страны…

Из приведенного вами примера как будто бы следует, что власть – это инстанция, которая дает тебе еду…

…которая задает тебе направление, защищает и обеспечивает порядок, – таковы функции власти. Направлять: дай мне работу, скажи, что я должен делать, к чему стремиться; защищать: огради меня от внешних угроз; и упорядочивать: сделай так, чтобы все шло гладко. Лидерство идет вразрез с этими тремя императивами и, соответственно, воспринимается как серьезная угроза. Именно поэтому я говорю, что никто – никто! – не уполномочен осуществлять лидерство. Лидерство по сути своей подрывная деятельность, противоречащая тому, чего ждут от тебя люди, санкционирующие твое бытие – будь то стоящие выше тебя в пищевой цепочке, ниже тебя в ней же или люди, с которыми ты работаешь.

Если осуществление лидерства – это подрывная деятельность, то следовало бы запретить преподавать ее в школах, контролируемых…

Но это так и есть! Не в юридическом смысле, конечно, но…

Тогда всем приличным учреждениям следовало бы отказаться от преподавания лидерства.

Да! В большинстве учреждений преподавание лидерства сводится к рассказу о том, как получить власть и осуществлять влияние, то есть здесь речь идет скорее об укреплении существующего порядка вещей. Но есть и неакадемические места, где учат примерно тому, чему и я, – скажем, «Фонд промышленных территорий» Саула Алинского. Там учат, как вести эффективную подрывную работу, как возглавить движение за перемены, не обладая никакой властью. Полагаю, что путать лидерство с огромной работой – тоже способ консервации текущей реальности. По-человечески и в общественной жизни мы совмещаем эти две вещи: лидерство представляется нам какой-то большой работой, тем самым мы вознаграждаем людей за то, что они делают именно то, что мы от них хотим. В организациях это проявляется постоянно! В организациях, если ты делаешь именно то, чего от тебя ждут, ты получаешь вознаграждение: тебе повышают зарплату, дают более просторный офис, переводят на более важную должность… И самый развратный способ вознаградить человека за то, что он никогда не осуществлял лидерства, – это назвать его лидером. Это своего рода взятка. Просто метод держать человека там, где нам нужно.

С тем чтобы воссоздать будущих лидеров, которых готовит Гарвардская школа Кеннеди…

Я никогда слово «лидер» не употребляю.

Да, но вы сказали, что лозунгом школы является фраза «Мы готовим будущих лидеров»!

Да, это так.

То есть это чушь?

Это понятие лидерства, придуманное для сохранения текущего порядка вещей.

И в этой среде вы и Рональд Хейфец пытались ввести понятие лидерства как подрывной деятельности!

Но я же не все время так выражаюсь…

В этом я как раз не сомневаюсь. (Смеется.) Но ваше объяснение этого понятия предполагает, что эта деятельность включает в себя подрывной элемент.

Да.

Если содержание нашей с вами беседы станет каким-то образом известно в Гарвардской школе Кеннеди, вы можете сказать, что я вас пытал и вы были вынуждены сказать, что лидерство – это подрывная деятельность.

Но в данном случае я имею такое право. В той роли, в которой я нахожусь в данный момент, вы наделяете меня правом отвечать на вопросы, и если я чего-то стою, я должен дать вам ответы, достаточно интересные для того, чтобы вы потом что-то написали. Ваша работа ведь в этом состоит? Но при этом у меня нет права расквасить вам нос, нет права…

Но в какой-то момент вам все-таки хотелось это сделать?

(Смеется.) Нет.

Пока только один из моих собеседников сказал, что хочет дать мне по морде – философ Питер Сингер… Вы утверждаете, что у вас нет права меня бить. Не знаю, мне-то как раз кажется, что оно у вас есть.

У меня есть право расквасить вам нос в интеллектуальном смысле. Об этом мы как раз вроде бы договорились. Моя же задача состоит в том, чтобы быть интересным. Но если бы я решил, что ради достижения какой-то цели надо заставить сидящих здесь людей на вас орать или что-нибудь еще в этом роде – я сейчас просто фантазирую, – это вряд ли поспособствовало бы нашей беседе. В какой-то момент вы бы на меня рассердились и, как я понимаю, это произошло бы потому, что я настолько вышел за границы допустимого – притом что сам я считал, что поступил правильно, – что перестал быть вашим собеседником. А лидерство состоит как раз в том, чтобы сдвигать эти границы только чуть-чуть.

Как вы выражаетесь, «по мере принятия»?

Если бы мне нужно было осуществлять лидерство, мне пришлось бы дозировать разочарование, я мог бы обманывать ваши надежды лишь в той мере, в какой вы способны с этим смириться. Но вернемся к отодвиганию границ… Нельзя быть уверенным, что ты осуществляешь лидерство, пока не столкнешься с сопротивлением. Но я при этом не утверждаю, что само наличие сопротивления – гарантия того, что ты осуществляешь лидерство. Я утверждаю, что лидерство и сопротивление неразрывно связаны, потому что ты пытаешься выйти за границы того, на что люди тебя уполномочили.

Но тогда предполагается, что человек, осуществляющий лидерство в вашем смысле, считает, что он знает, как лучше поступить, как добиться лучшего, как сделать этот мир лучше.

Да, и именно поэтому он или она готовы взять на себя риск разозлить вас до невозможности. А я как раз пытаюсь научить людей, чем и как лучше рисковать, чтобы шансы на успех были максимальными, а шансы на то, что вас под конец просто выкинут отовсюду, – минимальными. Потому что очень часто именно этим и заканчиваются попытки все сделать правильно.

Да, но вы согласны с тем, что лидером может оказаться какой-нибудь кретин, уверенный в том, что его безумные идеи будут способствовать улучшению мира?

Именно поэтому я и говорю, что в какой-то момент необходимо свериться с реальностью. Но это сложный вопрос – чтобы ответить на него, надо вернуться к тому моменту, когда вы спрашивали, что такое хорошо и что такое плохо.

Нет, я спрашивал, как отличить благо от зла, это ведь не такой уж банальный вопрос, как может показаться на первый взгляд.

А я и не говорю, что это банальный вопрос! Я утверждаю, что люди, семьи, организации стопорятся именно из-за неразрешенного ценностного конфликта. Но давайте вернемся к культуре, процветающей в школе Кеннеди… Ценности школы свободных искусств и наук – понимание истины, идея о том, что истина достигается за счет узкой специализации и большой глубины исследования, – сосуществуют там с реалиями общественной жизни, которая как раз требует от людей умения быть очень широкими и совсем не глубокими. Возникает некая напряженность, и школа Кеннеди не стремится разрешать этот ценностный конфликт. У Нойштадта ничего не получилось именно потому, что люди, которые руководят школой – экономисты и политологи в традиционном смысле, – не хотят видеть в политике ничего позитивного, они стремятся держать ее под контролем. То есть сейчас, как я уже говорил, к политике относятся примерно как к посещению зоопарка.

Политики – это животные.

Но ученые – тоже животные.

Да, причем, с точки зрения политиков, ученые – это какие-то странные животные.

Ну да, такие очень странные… У меня юридическое образование, но кроме этого я был политиком и журналистом. Во всех этих трех областях довольно важно знать обо всем понемногу, во всех трех способность переходить от одной проблемы к другой, не будучи при этом глубоким специалистом, ценится очень высоко. В академическом мире к ней относятся крайне пренебрежительно! Это не воспринимается как достоинство – это интерпретируется как поверхностность. Роберту Рейшу вменяли в вину то, что он написал 15 книг, некоторые из которых стали бестселлерами. Считается, что ты не можешь говорить ничего серьезного, если тебя способны понять слишком много людей.

Это верно. В академическом мире есть такой предрассудок.

Ну, называть это предрассудком – значит воспринимать это как нечто предосудительное. Тогда как в этом состоит их идентичность, это то, что они по-настоящему ценят! Это то, чему их учили, то, в чем они специалисты, это их зона комфорта – и ты пытаешься поставить под вопрос то, как они в глубине души сами себя понимают, саму их человечность. Моя мать продолжала водить машину, даже когда ей было 95–97 лет, и нам с братом это казалось абсолютным безумием. Но стоило заговорить с ней на эту тему, как через 15 секунд становилось понятно, что для нее прекратить водить – все равно что вырвать сердце из груди. Она смотрела на себя в зеркало и видела там 95-летнюю женщину, которая все еще водит машину. Люди из академического мира смотрят на себя в зеркало и видят там человека, который знает абсолютно все о какой-то малости. И это глубоко морально, это хорошо, потому что это «я и есть», понимаете?

Мне бы хотелось вернуться к началу нашего разговора, когда вы сказали, что смелость и эмпатия – навыки, которые можно приобрести. На мой вкус, это звучит странно, но…

И харизмой тоже можно овладеть!

Хорошо. Харизма, эмпатия, смелость – как им можно научить и как им можно научиться?

Давайте начнем с самого простого, с харизмы. Вы когда-нибудь брали уроки актерского мастерства?

Нет, никогда.

А вы попробуйте – чисто из любопытства! Когда вы приходите в театр, вы реагируете на людей, которых научили играть! Это же происходит не где-то там вовне – это происходит у вас внутри. Театр связан с эмоциональными переживаниями, и актеров учат, как вызывать в людях эти переживания. Так и с харизмой – как добраться до ума, до сердца, до печенок? Этому учат на актерских курсах. Для меня это стало откровением. Я начал брать уроки актерского мастерства двадцать лет назад, когда переехал в Нью-Йорк. Там учат, как показать полноту своего присутствия, как выглядеть естественным в своей роли. У некоторых… Я не возьмусь утверждать, что в смысле харизматичности все люди равны.

Конечно, нет.

Вот именно. Если вы высокий и красивый, вас сразу заметят, как только вы войдете в этот ресторан, – в смысле харизмы это преимущество. Но я проведу такую аналогию: бывают дети, у которых в четыре-пять лет абсолютно все получается в спорте, мы называем их способными, имеющими природные данные. Судя по моему личному опыту, такие дети, которых в четыре года можно было бросить в бассейн и они сразу начинали плыть, к 12–15 годам всякие способности теряют. Потому что им все давалось легко, тогда как остальные работали над тем, чтобы сформировать навыки. К харизме, как я ее понимаю, это в полной мере относится.

Теперь смелость. Есть масса контор, которые предлагают людям экстремальные поездки…

Навыки выживания?

Да. Чему их там учат? Там учат спокойнее относиться к ситуациям риска, проявлять большую смелость, чем в обычной жизни. Ты забираешься наверх и прыгаешь с высокой платформы – на тебе все это альпинистское снаряжение, тебя тошнит от страха… Но тебе показывают, как стать смелее.

Вам кажется, что смелость, которая требуется для того, чтобы спрыгнуть со скалы, ничем не отличается от мужества, необходимого для принятия трудных решений?

Суть в готовности пойти на риск. Если вы готовы рискнуть только при раскладе 60/40, как сделать так, чтобы вы не испугались расклада 65/35? Потому что если этого добиться, перед вами откроется целый спектр новых возможностей, вы решитесь сделать то, на что не решались раньше.

А эмпатия?

Как я учу эмпатии? Мы сидим в классе или работаем с руководством какой-то компании, и когда некто что-то говорит, я прошу всех остальных попытаться понять, почему этот человек это сказал. Самого человека спрашивать нельзя, потому что тогда ты просто выслушаешь его историю. И мы начинаем обсуждать: по каким причинам вообще можно было это сказать, о чем он при этом думал? И начинает появляться масса гипотез, которые помогают понять этого человека, которые дополняют его или ее собственную историю. Ты вдруг видишь факторы, заставившие человека сказать именно такую вещь.

Но это выглядит как своего рода интеллектуальная, рациональная работа, помогающая понять…

Да, от сочувствия и сострадания это довольно сильно отличается. Эмпатия – это просто попытка понять, как другой воспринимает мир, неважно, согласен я сам с таким восприятием или нет. Испытывать сочувствие – значит брать на себя боль другого человека, а не пытаться ее понять или почувствовать. И лучшим из недавних проявлений эмпатии был как раз Трамп: он продемонстрировал, что понимает граждан США, оставшихся за бортом…1

И вы будете за него голосовать?

Нет.

Почему нет, если в нем столько эмпатии и харизмы?

Потому что я думаю, что он…

И смелости…

Я, кстати, как раз совсем не считаю его смелым! Во-первых, избирательные кампании не имеют с лидерством ничего общего – это прямая противоположность лидерству. В основе кампаний лежит стремление к власти, и Трамп – человек, который всегда интересовался только властью. Это человек, сосредоточенный на самом себе. Но ему удалось достучаться до людей, на которых раньше никто не обращал внимания…

О которых забыли.

И не просто забыли, а не обращали никакого внимания на их страдания. Собственно, об этом мы с вами и говорим: даже если ты считаешь, что в интересах страны следовало бы закрыть все угледобывающие шахты, ты, если ты лидер, должен уметь достучаться до людей, которые от этого пострадают, прислушаться к их проблемам… Это необходимый навык для осуществления лидерства: уметь устанавливать связь с людьми, которые пострадают от твоих добрых дел.

Вы сказали, что необходимой составляющей лидерства является глубокая приверженность цели. Приверженность – это тоже навык, которому можно научиться?

Могу сказать так. В любой группе, с которой я работаю, всегда будет три категории людей. Первая – это люди, которым абсолютно понятно, к чему они стремятся: они знают, что нужно поменять в мире, как нужно изменить организацию. «У нас слишком иерархичная структура», «нам нужно добиваться гендерного равенства». Это страстные люди, у этих людей есть цель, и они ее не скрывают. А есть люди, которые говорят: «Я здесь ради зарплаты, жизнь прекрасна, деньги каждый месяц переводят, давайте не будем это ломать». Они скажут, что цель – это сугубо личная вещь, так что отстаньте. Но есть и третья группа, нечто среднее… Им как раз нужно попытаться найти цель, попытаться ее понять, прояснить, создать, наконец. «Есть ли в этой организации что-то такое, что мне дорого, ради чего я готов был бы пойти на риск, или я так и буду всю жизнь сидеть тихо и не высовываться?» Для целого ряда людей, осуществляющих лидерство, работа состоит как раз в этом: учить, консультировать.

Это очень интересно, но вы описали людей, у которых есть ясная цель, и тех, у которых ее нет. А я вас спрашивал о приверженности цели, потому что можно ведь прекрасно представлять себе цель, но ничего ради ее реализации не делать.

Цель, которой я привержен, – не допустить избрания Трампа.

И что вы для этого делаете?

Вот в том-то и суть! Это главное из того, что я собираюсь сказать. Если каждый день перед сном я говорю себе, что я хочу, чтобы Трампа все-таки не выбрали, или что я хочу искоренить голод на этой планете, а вы при этом откуда-нибудь с Марса за мной наблюдаете, то вы, конечно, скажете: «Этот чувак Марти Лински за полгода палец о палец не ударил, чтобы нанести поражение Трампу или накормить голодающих детей!» Это полная ерунда, одни слова. Мне просто каждый день нужно думать перед сном, что я за искоренение голода и против Трампа, – так лучше спится. Никому не интересно, что я там себе говорю. Я полагаю, что ты не узнаешь, чему ты на самом деле привержен, пока это не вступит в конфликт с чем-то еще, чему ты привержен. Если этого не происходит, значит это не приверженность, а чушь собачья.

То есть без конфликта…

…ты никогда не узнаешь, во что ты по-настоящему веришь. Приведу пример из собственной жизни. Я прекрасно понимаю, что ночью мне нужно хорошо выспаться: я старый человек, мне надо спать. Но помимо этого я знаю, что я согласился приехать сюда отчасти потому, что моя дочь согласилась съездить со мной, а я никуда с ней не ездил с тех пор, как ей было 13 лет, и вчера вечером мы наконец смогли поужинать с ней вдвоем – такое нечасто случается. То есть здесь сошлись сразу три ценности, которым я привержен: возможность пообщаться с дочерью, доставить удовольствие моему другу Райтису и хорошенько выспаться. И они вступили в конфликт! Одной из них мне пришлось пожертвовать, а именно возможностью выспаться. Из чего я заключаю, что Райтиса я ценю выше, чем ночной сон. Другой пример, который я всегда привожу, – собственный развод. История, которую я сам себе рассказывал, состояла в том, что я верю в самореализацию и что я никогда не сделаю ничего, что ранило бы моих детей, – такие у меня были первостепенные ценности.

И в момент развода…

Они пришли в конфликт! Я был готов предпочесть самореализацию благополучию собственных детей. На следующий день я посмотрел на себя в зеркало и увидел там другого человека, совсем не того, о ком я себе все время рассказывал. А потом я посмотрел на этих детей – им было в тот момент шесть и восемь лет: я им всю жизнь говорил, что никогда не сделаю ничего, что могло бы причинить им боль, и вот теперь я ставлю их под такой удар, какого они даже представить себе не могли! Это страшно болезненная вещь. Именно поэтому мы стараемся такими вещами не заниматься – мы оставляем ценностные конфликты неразрешенными, потому что это страшно болезненно!

Это и вправду очень болезненная вещь. Вопрос в том, существует ли точка зрения, встав на которую можно было бы оценить, насколько верным было это решение.

Не думаю, что такая точка существует. Можно, конечно, сделать оценку экономического эффекта, но по сути это конфликт ценностей. Здесь речь идет о том, что ты за человек.

Но это значит, что само «я» появится только после того, как ты принял какие-то решения в конфликтных ситуациях. До этого ты на самом деле не знаешь, что ты за человек.

Не знаешь до тех пор, пока две вещи, в которые, как ты сам себе рассказываешь, ты веришь, не вступают между собой в конфликт. А как еще узнать, во что ты действительно веришь? Иначе это так и останется историей, которую ты себе рассказываешь, чтобы успокоить совесть. Обама, например, строил всю свою кампанию на прозрачности – в 2008–2009 годах все его речи были только об этом. Но я не думаю, что он на самом деле верит в прозрачность, потому что каждый раз, когда прозрачность вступала в конфликт с чем-то еще для него важным, он приносил в жертву именно прозрачность. Да и слава богу, что так! Мне бы не хотелось, чтобы люди гибли за прозрачность. Для меня это всего лишь инструмент, умирать здесь не за что.

Спасибо вам за это замечание – для меня это повод задуматься, причем о многом.

Это лучшая из всех возможных реакций.

У меня осталось два коротких вопроса.

Уверен, что короткими они не будут, но давайте, спрашивайте. (Смеется.)

Назовите, пожалуйста, самую важную вещь, которую вы поняли в своей жизни. Допустим, что вы что-то поняли…

(Думает.) Что первостепенную важность имеют отношения… Все жизненные решения, о которых я теперь больше всего жалею, были связаны с тем, что я жертвовал отношениями во имя того, что мне тогда казалось более ценным. Теперь мне жаль. Лучше бы я предпочел тогда отношения.

Если бы вас попросили дать один совет юношеству по поводу того, как им стать более человечными, что бы вы им посоветовали?

Мой любимый преподаватель, замечательный человек, однажды сказал мне, что после Платона и Аристотеля никаких новых идей не было. Новые ярлыки были, а новых идей – нет. Вопрос состоял только в том, как мы будем называть ту или иную вещь. Поэтому первый совет, который мне приходит в голову, – это «познай самого себя». Но в современном контексте, если вы позволите мне еще что-то добавить к этому совету, я бы рекомендовал им быть одновременно непреклонными оптимистами и жесткими реалистами. Это очень сложно, но я полагаю, что это действительно существенно – быть человеком, у которого в этом мире есть какая-то цель.

Спасибо вам, Марти, было очень приятно с вами беседовать.

Да, замечательный получился разговор, ради такого имело смысл вставать в восемь утра.