Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Учитель жизни и мастер театра: «Читайте классиков, и вам никогда не будет скучно – ни в тюрьме, ни в эмиграции». Прекрасный, великий, нежный и яркий – и академик, и настоящий барочный художник, и постмодернист, и дизайнер. «Мой главный дизайн-проект – это я сам», – говорил он в последнее время.

Все занятия в ГИТИСе – беседы, а не лекции – проходили за большим круглым столом, потому как в учебе нет больших и маленьких: «Старый муравей учит молодых муравьев, как строить муравейник». Мы учились у самого лучшего профессора: Сергей Михайлович Бархин был в то время главным художником Большого театра, основателем кафедры сценографии ГИТИСа. Он собрал вокруг себя своих друзей: Наталью Игоревну Нестерову, Евгения Сергеевича Вахтангова, Андрея Павловича Гозака. Он также привел к нам на курс Дмитрия Анатольевича Крымова.

Когда стоишь в лодке посреди моря и солнце в зените, смотришь в волны, покачиваясь, и не видишь дна… И что там – то ли сокровища, то ли чудовища – не узнаешь, пока не прыгнешь. Вот так каждый раз проходили наши встречи с Сергеем Михайловичем: не знаешь, чего ожидать – похвалы или грома, игры в пинг-понг смыслами, идеями, словами. Но всегда надо было держать удар!

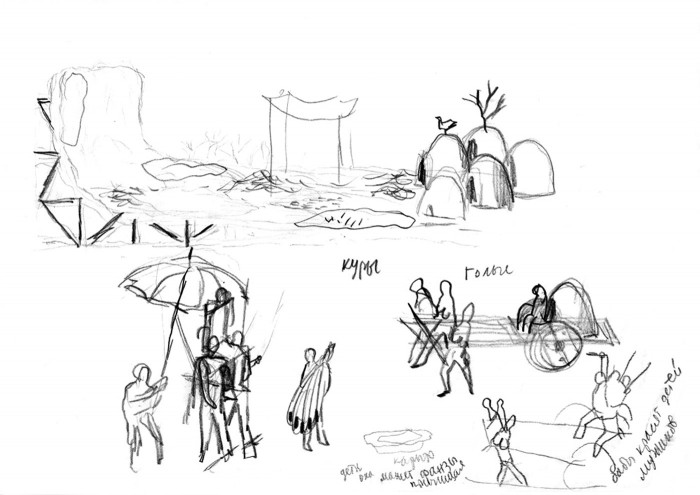

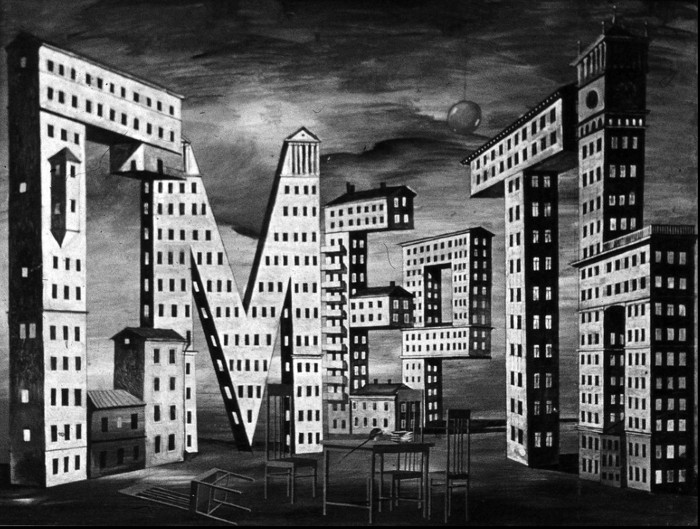

Прежде чем прийти в театр, он был архитектором по образованию, стал художником книги совместно с М. Аникстом, делал декорации на бумаге в издательстве «Искусство». Был «бумажным архитектором» – в 1980-е годы впервые возник этот термин, Сергей Михайлович совместно с М. Беловым, И. Уткиным, А. Бродским и другими молодыми архитекторами сочинял на бумаге летающие города, карнавальные атриумы. Они выигрывали конкурсы в Японии и Голландии, восхищали стильной графикой и фантазией. «Рисовать нужно так, как будто пишешь письмо японскому другу», то есть максимально понятно и четко излагать замысел. Может, эта мысль и пришла из бумажной архитектуры.

Так мог говорить только мушкетер и свободный художник: «Как можно каждый день ходить на работу? А когда творить?»

Создавая гениальные пространства, общался с великими: «Тонино Гуэрра звонит мне каждый день, чтобы пожелать доброго утра», «Кама Гинкас ведет переговоры с Аль Пачино о роли Великого инквизитора», «В Большом театре к “Жизели” костюмы будут от Живанши»…

Нам повезло учиться у Сергея Михайловича – художника мира. Из каждой поездки с театром на гастроли он привозил восторженные рассказы об иных мирах и иной красоте, и мы, не имевшие возможности увидеть это своими глазами, уже знали и Париж, и Испанию, и Америку, и Японию.

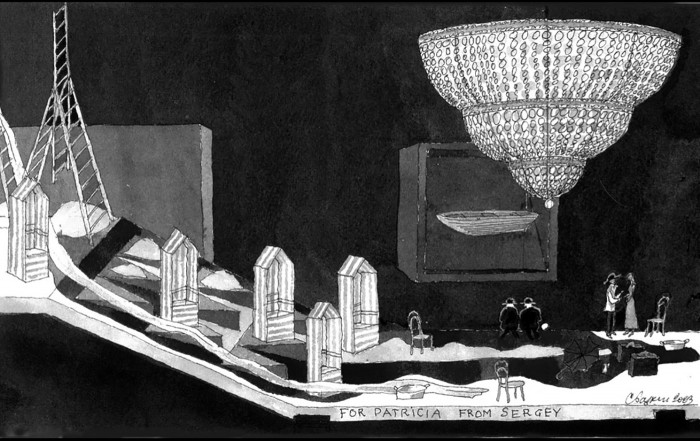

Счастье, что удалось побывать на прогонах «Набукко», «Дон Кихота», «Иоланты» в Большом театре и одновременно смотреть «Грозу», «Собачье сердце», «Даму с собачкой» в МТЮЗе. И все эти театральные пространства возникали в одной и той же голове!

Бархин занимался и архитектурой настоящей: спроектировал триумфальную арку в Москве в 2005 году для ресторана «1812 год», фойе и портик помпейского дома в Филипповском переулке. И в театре не было архитектурного стиля, к которому бы Сергей Михайлович не прикоснулся: готика и романский стиль, испанская архитектура, русский ампир, минимализм и эклектика. Он работал в театре до последнего, делал несколько постановок в год. Вот его спектакли в разных театрах с 2018 по 2020 год: «Цари» по «Борису Годунову» Пушкина и «Пугачеву» Есенина (реж. М. Левитин, театр «Эрмитаж»), «Слон» Александра Копкова (реж. Г. Яновская, Московский ТЮЗ), «Леди Макбет нашего уезда» по Лескову (реж. К. Гинкас, Московский ТЮЗ), «Макбет» – опера Верди (реж. К. Гинкас, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко), «Обломов» по роману Гончарова (реж. М. Карбаускис, Театр им. Маяковского), «Кошка на раскаленной крыше» Теннесси Уильямса (реж. К. Гинкас, Московский ТЮЗ), «Меня нет дома» по Даниилу Хармсу (реж. М. Левитин, театр «Эрмитаж»).

В литературе Бархин тоже оставил свой след, написав книгу воспоминаний «Ламповая копоть», «Заветки», сборник пьес «Драконова кровь». Увлек и других художников писать воспоминания о детстве, семье и театре. Вместе с сестрой Татьяной Михайловной Бархиной они создали издательство «Близнецы» и выпустили книги об истории семьи – о купцах Найдёновых и Хлудовых, о маме, папе и дедушке Бархиных, архитекторах и профессорах МАрхИ. Последние четыре года, помимо театра, Сергей Михайлович занимался еще одной игрой – livre d’artiste, «книгой художника». Первым проектом была книга иллюстраций с 1968 по 1984 год «Белое по черному» – он все делал тонкой кистью белилами по черному полукартону и теперь захотел, пользуясь современными возможностями печати, повторить свою технику, то есть напечатать белилами по черной бумаге шелкографией.

«Ты скажешь, что я сошел с ума» – так начиналась работа над каждой книгой. «Нет, – говорила я, – просто так никто не делает». – «Этого я и добиваюсь!» Также большим проектом livre d’artiste были три книги французских поэтов: «Песнь о Роланде», «Баллады на воровском жаргоне» Ф. Вийона и «Одно лето в аду» А. Рембо. В 2020 году вышли два тома трагедий Шекспира – «Гамлет» и «Король Лир». Все листы были отпечатаны в четыре-пять красок шелкографией вручную в мастерской «Пиранези-Лаб» тиражом 22 экземпляра.

Четкие представления о том, как надо, ненависть к «халтуре»; ему всего казалось мало – семьи, театра, книг, графики: «Я чувствую себя сорокалетним Бельмондо». Но в то же время он страдал комплексом ненастоящего художника: «Настоящий художник – это тот, кто пишет маслом на холсте». Поэтому весну и лето 2020 года он торопился, писал большие портреты своих героев – маслом на холсте.

Ольга Золотухина

У вас очки такие же, как у Виталия Комара, только у него красные.

У меня есть и синие, но дело не в этом. На самом деле круглые очки я стал носить первым, еще даже не было битлов. Я делал «Чайку», и нам принесли круглые очки, с настоящим золотом.

Кто принес?

По объявлению – кто керосиновую лампу принесет, а кто очки. И я их взял себе, купил. И стал ходить в круглых очках. Мне нравилось, что очки должны быть как велосипед.

Почему?

Кажется, у Маяковского была такая фраза: «Профессор, снимите очки-велосипед!» На самом деле я помню фотографии отца. В двадцатые годы все носили круглые очки. А у нас к тому же Корбюзье был с детства героем, у него вот такие очки. Однажды приехал один американец и говорит: «У нас эти очки называются архитекторскими, их носил Джонсон». Я говорю: «Да что Джонсон! Ваш Джонсон их носил потому, что их носил Корбюзье». Корбюзье как носил все двадцатые годы, так и остался с ними. Вот.

Мне очень понравилось ваше высказывание, что для архитектора – а может, и для сценографа – самое важное не рисовать, а думать. Вы не могли бы объяснить, о каком думании идет речь?

Я даже не уверен, что я говорил «самое главное – думать». Дело в том, что фраза «архитектору не обязательно, даже вредно хорошо рисовать» – не моя. Был такой крупнейший архитектор XX века, Андрей Константинович Буров. Он написал великолепную книгу об архитектуре. Он говорил, архитектору даже вредно хорошо рисовать, потому что были такие – допустим, как Чечулин: он нарисует фасад, знамена, ему нравится. И даже заказчику Кагановичу нравится. А Буров говорил, что нужно, чтобы что-то зрело в голове, где-то между солнечным сплетением, мозжечком, сердцем, языком и рукой. Я рисую вот такие маленькие вариантики чего-то только тогда, когда уже вещь правильная, правильная для твоего сердца. Но дело даже не в том, чтобы думать. Это очень грубо – сказать, что нужно не столько рисовать, сколько думать, потому что получается, что все от ума. Нет, не от ума. Но не надо спешить рисовать. И сценографу в этом смысле точно так же. Во-первых, нужно разговаривать, мы разговариваем. За время разговора нужно убедить режиссера, чтобы он уже на тебе остановился и что фактически у него выхода уже нет. Но нужно сделать так, чтобы мне самому было интересно. Поэтому я считаю, что, конечно, думать надо и рисовать надо. Театральный художник может и не делать эскизов, он может делать макетики маленькие. Собственно, когда ты уже более-менее король, ты вообще можешь выбрать любую форму. Я не делаю ни эскизов, ни макетов, я делаю чертежи… С тобой поговорили – чертежи, шаблоны в производство, и все будет нормально. Эскизы нужны были в советское время. Это придумали мосховцы, они их покупали в основном у самих себя, там были расценки: если эскиз маслом… Поэтому Левенталь делал театральные эскизы маслом, что вообще глупо. Хотя Вильямс и Дмитриев (это крупные художники в Большом и МХАТе) делали эскизы маслом. Ну потому что в то время, в тридцатые годы, были тряпочные декорации, они расписанные, цвет был ужасный. Сейчас же цвет благодаря попсе и року стал очень сильный. Поэтому просто расписную тряпку невозможно сделать, лучше сделать три палки и какой-то куб – ни к селу ни к городу, но и то больше подойдет из-за света. Вот так я вам ответил.

То есть я могу делать только то, что я вижу. Я не могу срисовывать. Сейчас очень просто работать где угодно – в архитектуре, в театре: нажимаешь кнопку Pinterest, там выскакивает пятьдесят решений, ты из них выбираешь два. Потом из этих двух еще пятьдесят, еще сто. Сделай так – и все. Все равно будет чуть-чуть по-другому. Работать не нужно. Я думаю, что в ближайшем будущем за художников и архитекторов будут работать продюсеры, какие-то предприниматели…

Но это же противоречит тому, о чем вы говорили: «Я могу делать только то, что я вижу». Ведь вы видите другое, нежели я. Даже если бы мы смотрели в одном и том же направлении, скорее всего, ваши глаза увидят совсем другое. Именно те глаза, которыми вы пользуетесь, когда работаете. Что же составляет это умное зрение сценографа?

Это зрение состоит из воспоминаний, из того, что я в уме вижу в пространстве. В смысле как я вижу куб, который поворачивается? Допустим, он пустой, внутри синий и красный, и там стоит маленький венский стульчик. (Это я условно говорю.) Нет, это слишком просто, все это в уме быстро проскакивает. И в конце концов возникает решение, которое должно удовлетворить режиссера, театр, которое должно быть реалистично, хотя оно может быть фантастическим. И не обязательно даже должно подходить автору, Гончаров это или Герман Гессе. Вот вы мне сказали, что я похож на Германа Гессе. Я вообще всегда думал, что похож на Верди. Я даже снимался в документальном фильме в цилиндре, и мне сказали: «Чистый Верди!» А кто-то говорит: «Ты что, у тебя борода, как у Хемингуэя».

(Смеется.)

Я посмотрел, у него растрепанная борода. Сейчас я постригся в какой-то специальной парикмахерской. Ужасно постригли. И волосы, и бороду.

Наверное, какая-нибудь хипстерская парикмахерская.

Да нет, обычная, только женщина стригла. Я уже в старое время не мог стричься и бриться у мужчин. Мне неприятно было, что кто-то теребит мою щеку. Хотя все нормальные военные брились у мужчин, мужчины лучше бреют. Но что-то мы в сторону уходим, я вас не удовлетворяю.

Ничего, я же не за удовлетворением пришел. Вот Илмар Блумбергс рассказывал, что ему интересно ездить в мастерскую на троллейбусе (а он жил довольно далеко от центра, там долго ехать). И вот он смотрит на людей: «Я вижу, как у них буквально на моих глазах опадают щеки. Пока я доехал до центра, они все уже умерли у меня на глазах». Это же тоже интересное зрение.

Я этим не занимался, лица меня вообще не очень интересуют. Я подразумевал, что надо видеть проект внутри себя. Это как спроектировать самолет, мотор – я все внутри вижу. Но это не сразу, это не мгновенное озарение. Хотя бывает и мгновенное, но, как правило, это требует большой возни. Мне кажется, даже похоже на компьютер, но в примитиве. Потому что я точно вспоминаю какие-то чужие решения, какие-то спектакли пятидесятых годов, какие-то спектакли датского балета, что-то, с чего возникает мысль по поводу конкретной пьесы.

Марсель Пруст писал, основываясь на некоторой страсти, которую он вложил в мир и которая застыла или превратила что-то в прошлое. Он в этом копался. Например, видит три дерева и думает: «Что это со мной, почему сердце так сжалось?» И постепенно начинаются раскопки в том, что случилось давно. А случилось благодаря тому, что он вложил в мир некоторую страсть, некоторую свою любовную энергию, ревность и тому подобное. То есть именно то, что мы сами пережили, потом оборачивается материалом для того, чтобы что-то с этим делать. И это не просто вопрос образования, это еще и вопрос того, в состоянии ли вы оживить то, что где-то в вашем прошлом ждет.

Да. Я не знаю, в состоянии ли я. Я всегда очень верю, и в меня верят. Кто-то говорил, что я очень убедителен. Я заставляю поверить в мои идеи. Поэтому я не больно сомневаюсь. В литературе все так, как вы говорите. А как же в изобретательстве? Помню, был у нас на даче один знаменитый конструктор моторов. Он еще не был стариком и пошел сдавать на права в сороковые или пятидесятые годы. Ему не дали права: ездить, говорят, вы еще можете, но в моторе совсем ничего не понимаете. Но он-то понимал все в моторе так, как какой-нибудь тибетский массажист, глядя на пятку, видит, где нога, где почки, где сердце, где мозжечок, где ноготь. Обычный человек этого не видит, а у них схемы – цветные, красивые. Они это все представляют себе в голове. Вот мне кажется, это ближе к искусству. Воспоминания скорее связаны с литературой. Я, кстати, тоже пописываю, меня даже сами писатели приняли в союз.

В какой еще союз?

Не волнуйтесь, в хороший. Где был Окуджава. Я пописывать стал благодаря Андрею Константиновичу Бурову, он уж больно красиво писал об архитектуре.

Корбюзье тоже хорошо писал, и не только об архитектуре.

Да. Некоторые пишут туманно. Пятигорский пишет туманно, я часто читаю и как будто ничего не понимаю. А у Корбюзье все видно. Но еще лучше, чем Корбюзье, писал совсем молодой Шагал. Потрясающе.

Лучше их всех писал Фромантен.

Фромантен блестяще писал о голландцах. Он писал, как будто все они его недавно умершие братья: ни капли негативного, только восхитительное и характерное. А еще хорошо писал мой родственник Алексей Михайлович Ремизов. Может, читали?

Да, читал.

Вот. Я его не знал, у нас это считалось… Какой-то идиот по прозвищу Декадент, его так называли все эти савинковы, каляевы, не говоря уже…

А кем он приходится вам?

Он бабушкин двоюродный брат. Это семейство Найдёновых. Мы виделись и с его прямым потомком, и с его племянником. Еще недавно жили эти люди. Вот это меня подбодрило, что писать надо.

Вы говорили, что для вас в работе с режиссером важен фактор дружбы. Я бы хотел попросить, чтобы вы это объяснили.

Я не уверен, что я говорил именно это. В работе меня вообще не интересует кому-то угодить. Все равно я сделаю по-своему. Поэтому работать в общей работе без дружбы невозможно. Да даже не по дружбе, у меня есть такая… Я сам назвал это заветками.

Заветки? От слова «завет»?

Это такая заметка юмористическая. Завет и совет. Слово пришло, потому что кто-то из студентов вывесил несколько заветов Бархина. Ну «заветы Бархина» – это как-то претенциозно и глупо, вот я и сочинил такое слово. Люди немедленно понимают его смысл. Одна из заветок была, что мы в шестидесятые годы обсуждали Камю и вообще всякие экзистенциальные мысли, и вот Евгений Львович Шифферс говорил, что нужно жить так, как будто ты живешь последний день. Я говорю: ну какой же последний день? Если последний день я живу, я не пойду на работу в театр. Я пойду на реку, или в школу, или к маме на кладбище. Я не буду делать дело. И я переделал эту французскую идею, что надо разговаривать с человеком, даже с самым мерзким директором театра, так, как будто он может завтра умереть.

Но вы ведь тоже завтра можете…

Я могу, но и он может. Если он завтра умрет, то, во-первых, я должен быть аккуратен с ним. Я не хотел бы его обидеть перед смертью. Как ни странно, когда начинаешь с этой интонацией разговаривать, человек даже может быть мерзавцем, но он как-то это чувствует, и ситуация меняется. Вот клянусь вам. Это почти гипнотическое действие оказывает. Если ты разговариваешь с человеком бережно, это его как-то вылавливает. Я думаю, что Камю бы меня с удовольствием похлопал по плечу за такую идейку.

Камю?

Почему-то мне кажется, что да. Мне он очень нравится, очень нравится.

Я как раз подумал: интересно, почему когда мы читаем «Постороннего» или смотрим фильм Висконти, нам сразу же представляется пейзаж сухости, близости моря, ослепительного солнца? Почему именно он связывается с экзистенциализмом? На самом деле оказывается, что многие или из-за Ветхого Завета, или из-за чего-то другого связывают эти две вещи – размышление и сухой пейзаж.

Может быть, мне как еврею нравится такой пейзаж. Я не боюсь жары. Мне нравится сухая погода, возможно, это пейзаж экзистенциальный. Его вообще легче сделать сюрреалистическим, чем снежный пейзаж, хотя Рокуэлл Кент делал и снежные пейзажи, какие-то гренландские.

Как вы в сценографии делаете пустоту?

Я не задумывался над этим. Мне кажется, что когда меня зовут, я не могу предложить такую парадоксальную вещь, как «давайте сделаем ничего, давайте сделаем пустоту». Пустота – она и есть пустота, это может придумать и режиссер. Я не знаю, что такое пустота, потому что даже пустая сцена уже наполнена чем-то. В конце шестидесятых, в семидесятые и даже восьмидесятые я делал иллюстрации для издательства «Искусство драматургии». Я тогда еще не был художником, но знал, что художник должен иметь свое лицо. Не знаю уж, как мне это пришло в голову, но я решил, что буду рисовать на черной бумаге. Ее нигде нельзя было достать, только если у фотографов выпросить пакеты. И кто-то мне подарил баночку гуаши, кто-то привез из Болгарии кисточки два нуля, и я стал тоненькими линиями… И понял, что это очень хорошо для драматургии. Ведь что такое театр? Чуть освещенное белое лицо, менее освещенная рука, чуть-чуть виден стул, там сзади окно, допустим, с пейзажем. И вот уже декорация есть и иллюстрация есть. Потому что вообще непонятно, как иллюстрировать драматургию. И надо ли? А мне давали заказ, а это деньги. Я заработаю на семью или нет? Чего мне рассуждать, нужна ли иллюстрация драматургии?

Пустоту… Это как если бы я принес в издательство «Искусство» просто черные листочки на паспарту. То есть пустоту, к сожалению, я не делаю. Я всегда ее заполняю. Они же просят меня сделать помощь актеру! Ведь что-то же актер должен делать, он не может говорить слова все время. Он должен что-то делать: чинить карандаш, передвигать стул, открывать форточку. Даже две палки – это уже обычная драматургия. Я скажу, почему я не делаю пустоту и не стал бы делать. Потому что художник театра – это жалкое дело. Оно имеет смысл, когда вы делаете что-то запоминающееся. Я всегда привожу в пример первую девушку, которую ты полюбил или поцеловал. Ты ведь ее помнишь не просто как прекрасную девушку, ты помнишь ее тапочки, допустим, в грязи, или волосы так чуть-чуть растрепаны, или даже платье… Какую-то конкретность, а не просто абстрактно. Если абстрактно, то: «О, я помню, был хороший спектакль». Но хороший спектакль вспоминается через артиста или, допустим, очень синюю декорацию, в которой только белые лица актеров и белый костюм актера. Я условно говорю. Декорации и костюм нужны, чтобы запомнить. Запомнить персонажа, запомнить сам спектакль. Допустим, что там очень много было посуды, которую все время били. Такое предложение идет не от режиссера, а от художника. То шкаф упал, то стол перевернули. И все время битая посуда. Допустим, я предлагаю такую идею. Режиссер понимает, что это неплохо визуально. И запомнится, и эффектно. Человек пятится, вдруг повалил шкаф. Потом в результате драки перевернули стол. Там все побилось.

Не хотите ли выпить? В последнее время я пью сухой херес, мне кажется, у меня тут есть открытый…

Не откажусь, да. Прямо как Веничка в ресторане.

Нет-нет! Я скажу вам почему. Потому что из-за сахара я решил, что сухой значит менее вредно. Мне кажется, херес – самое лучшее. А потом у Чехова есть такая маленькая виньетка про женщин и вина. Начинается: девушка шестнадцати лет – это как дистиллированная вода. Женщина свыше пятидесяти лет – чуть ли не царская водка. Но самая лучшая женщина, допустим, двадцатипятилетняя, – это херес и что-то еще. Мадера, что ли. Я перешел на сухой херес, который якобы пили путешественники, потому что он не боится ни трясок, ни тепла. Я очень любил мореплавателей: Магеллана, Васко да Гаму и Колумба, и всех прочих – Кука, Лаперуза, даже Крузенштерна, всех путешественников. Когда я пью херес, я представляю себя Магелланом или Генрихом Мореплавателем. Но все же больше всего таким Васко да Гамой.

Это всегда приятно: сесть у камина, взять немножко скотча и представить себя кем-нибудь.

Да-да-да. И вино этому помогает. Воображать – это очень хорошая вещь, это и есть театр.

Вот вы воображаете и только что сказали, что не бывает пустой сцены, поскольку пустая сцена в театре уже заполнена. Но заполнена – чем?

Ну даже светом. Даже какими-то атомами пыли. Она есть черный куб. Пусть даже без черного бархата, она все равно кирпичный куб.

Это что, сплошной Малевич?

Нет, дело не в Малевиче.

Он считал, что у каждого члена большевистской партии дома должен быть черный куб. Потому что это знак его принадлежности к вечности.

Это другое. Я не увлечен Малевичем. Сцена никакого отношения не имеет ни к социализму, ни к политике.

Нет, у него же там не социализм, а смерть и вечность.

Не знаю, какой он философ. Знаю только, что «Черный квадрат» родился у него от театра. Ведь он же пытался нарисовать декорацию для пьесы Матюшина «Победа над Солнцем» в 1913 году. Более того, есть «Черный квадрат побеждает круглое Солнце». И я прямо представляю, что он зачеркнул свой рисунок. И вот тогда ему и пришло в голову, что это самое лучшее – черное.

Но разве это пространство определяется геометрически? Я бы это назвал кубом ожидания.

Как драматург вы можете это назвать кубом ожидания. Если ты зритель, актер, режиссер и драматург, ты можешь сказать: «Куб сцены – это куб ожидания чего-то: действия, театра». Как пластик я говорю: «Куб сцены – это полный куб, он уже полный». Ты можешь вытянуть его полноту, допустим, вставив туда еще красный шар.

И тогда его полнота уменьшится?

Его полнота, черного куба, уменьшится. Какая-то другая фигура займет его пространство. Пусть не черный, но есть куб сцены. Это ведь уже что-то. Иногда очень хорошее. Если есть один луч сзади и пол светится, то уже есть границы.

Но как это соотносится с тем, что вы только что сказали: театр есть воображение?

Театр же разный. Если мы играем в игру… Вот у евреев есть такой театр для себя. Допустим, две пары садятся в машину, доезжают до какой-то станции железной дороги Варшава – Петербург, садятся на последней станции, берут билет и едут в Петербург. И вот они приезжают в Петербург, там они берут извозчика, едут в шикарный отель или заранее его заказывают. Там располагаются, принимают душ, потом идут смотреть как будто незнакомый город. Это один из сценариев. Другой сценарий: собирается компания, закрываются все окна, значит, вносят как можно больше восточных вещей, должно быть женщин больше, лучше бы шаровары какие-то надеть, в общем, они играют в Восток. Едят орешки, сухофрукты, все восточное. Вот это называется театр для себя. Таких множество сценариев игры. Это театр. Воображение… Я имел в виду, что когда я воображаю себя Васко да Гамой, в каком-то смысле я уже артист. Артист-то должен воображать, в этом смысле воображение. А для зрителя, связанного с его видением декораций, это не воображение: он ест то, что ему я сделал. Он смотрит за сюжетом, но в голове откладывается то же самое. Вот, допустим, был спектакль «Кампьелло», Стрелер поставил, это Гольдони. Там Венеция зимой изображена. Снег, люди играют в снежки. Человек это и запомнит. Я запомнил только одно: что это был очень хороший спектакль и что там было. Как кидали снежками, как были одеты, как доставали воду из колодца, как была изображена Венеция. То есть задача художника – чтобы вещь запомнилась. Вот почему нельзя делать банально, одинаково и так далее. Понимаете меня?

Я стараюсь. Но такое чувство, что художник манипулирует зрителем. Разве художник не должен предоставить некоторую возможность свободы? Такую, которую нам предоставляет случай. Когда то, что вы говорите, нам дается не посредством… Ну вот насильственно посадили напротив театрального пространства: вот, смотри сюда. А когда это создается случаем, ты осознаешь, что ты – часть этого случая. Тогда это уже божественное чувство.

Я не манипулирую зрителем. Но что бы я ни сделал, манипуляция происходит. Он же смотрит, что я сделал.

А как вы относитесь к условности в сценографии?

Я к условности отношусь хорошо. Это вопрос последних десятилетий. Ушла конкретность, поэтому в любой декорации можно сыграть любую пьесу. Стулья есть – и ладно. Я говорю, что стало преобладать «чтобы запомнилось». То ли цветом, то ли какими-то линиями, то ли предметами. Потому что вообще все условно – и театр, и сценография. Но все-таки какая-то связь должна быть. И с человеком, масштабная, и с… Не могу сказать, что со временем, сегодня путают время.

Придумал вам еще один вопрос. Я люблю живопись Владимира Яковлева. Есть такой маленький видеосюжет, где друзья приходят к нему в дурдом, чтобы поговорить об искусстве, а он все рассказывает про свои жизненные условия. Они спрашивают: «Но вы можете что-то сказать про искусство?» – «Ну, – говорит, – я цветы рисую, людям нравится». – «А почему вам кажется, что им нравится?» – «Ну как? Красивые же».

Яковлев, безусловно, самый сильный художник из всех. Я очень люблю копии и считаю, что это подлинные картины другого художника. Так вот, у Яковлева копия Пикассо «Кошка и птица» лучше, чем у самого Пикассо, я вам клянусь, лучше. Я тоже заказываю и собираю копии. Некуда уже вешать коллекцию любимых картин. Последний мой заказ – это «Ферма» Миро, которую когда-то с огромным трудом купил Хемингуэй. На голубом фоне сухое небо, это каталонское его деревенское воспоминание. Он ее писал девять месяцев, говорят. Большая картина. Он не имел успеха в Париже и уехал домой в Каталонию, где начал эту картину. А в это же время в Париже был Хемингуэй. Он просто влюбился в эту картину. И говорит: «Хуан, я хочу ее купить». Но то ли не было принято, то ли они не рискнули назвать цену, и они пошли к знакомому галерейщику. Тот назначил цену – я сейчас произвольно говорю, по нынешним временам – шесть тысяч долларов. То есть для простого отставного нереальная цена. Значит, он говорит, я тебе даю рассрочку на полгода. Если пропускаешь – все, картина моя, деньги мои.

И при этом они считаются друзьями?

Это не Миро говорит, а галерейщик. И Хемингуэй как-то платил. И вдруг наступает последний срок. Уже завтра картина должна быть его, но нет ни копейки денег. Он пришел в бар. Видимо, несмотря на отсутствие денег, он ходил в бар ежедневно, на деньги жены. А бармен спрашивает: «Чего ты такой расстроенный?» – «Да понимаешь, я вот это, Миро, туда-сюда. Завтра надо заплатить сто долларов». Тот ничего не сказал, подошел к одному официанту, к другому, кому-то позвонил. Когда тот выходил, ему принесли конверт, там и была необходимая сумма. Так вот он купил. А вторая копия – с Мондриана, называется «Буги-вуги на Бродвее». Совсем нехарактерная. Если до этого были черные полосы, то «Буги-вуги» – желто-сине-красное. Надеюсь, что «Буги-вуги» будет дешево стоить. А Миро может быть и дорого.

Хотя, вообще-то, я все сдаю в музей. Даже всю свою выставку отдал. У меня теперь ничего нету. Даже эти картины с землей отдаю, чтобы отвязаться от всех старых идей.

Это те большие полотна с землей, которые…

Да, да, с землей, с настоящей землей.

По-моему, там и с говном коровьим были.

Нет-нет, никакого говна нет, только земля. Только земля. Земля похожа на говно, но говна нет точно. Нет-нет, здесь берется только священная земля. Первый раз мне эта идея пришла в голову, когда я повел жену на школьный двор. В нашей школе уже давно находится Хамовнический суд. Я ходил в школу, вспоминал. Сидел на том месте, где я сидел с учительницей физики. Мы сидели с ней под столом, делали вечер физики. С какими-то дореволюционными приборами…

Почему под столом?

Чтобы нас не было. Мы какую-то там разыгрывали пьесу из Перельмана. И я видел ее бедро. Она была похожа на такую бурятку, очень красивую, если вы можете себе представить, что бурятка или киргизка может быть красивой. К чему я это стал говорить?

Вы сидели с ней под столом…

А, это я про школу. Я пришел с женой на школьный двор. И вспомнил очень многое. Вспомнил множество людей, которых… В тот момент какая-то их часть могла быть жива. Вспомнил конкретный день, когда самое отчаянное хулиганье, наиболее сильные люди, играли в чехарду. Среди них был такой Лиса. Очень противный малый, старше меня на год, который и меня бил, и всех остальных. Наверное, он был без отца, у нас почти все были без отцов, это был 1947, наверное, год. И вдруг прошел слух, что Лиса попал под трамвай, это была моя первая смерть знакомого человека. Только что он был противный, мерзкий человек, который тебе может дать как еврею по морде. А сегодня его уже нету. Мать его, конечно, тоже умерла. Значит, о нем, кроме меня, никто не вспомнит. Я собрал тут же землю, стеклышки, камешки, веточки со школьного двора. Там был даже кусочек пластинки «Рио-Рита», «Ри» было написано на красном фоне. И я сделал картину «Лиса и Рио-Рита». Она стала для меня не говном коровьим, а чем-то священным. Потому что когда эта идея пришла, мы с театром ехали в Израиль. Приезжаем в Израиль, нам говорят: «Вот место, где родился Адам». А я лет в тридцать, в тяжелый момент, поехал со школьными друзьями в геологическую партию. Ходил по водоразделам, по горам и собирал камни руководителям нашим. Я носил мешок с камнями, было ружье у каждого из нас, мы вечером спускались к воде, ставили палатку, делали костер, жарили рябчиков убитых, и я знал, что нужно землю складывать в пакетик и туда бумажку. Но потом меня позвали в Большой театр, и я вынужден был все это прекратить. А как Володю Васильева выгнали из театра, я тут же убежал с большим удовольствием, разыграл благородно.

А какая тут связь?

Володя меня позвал в театр, значит, если его выгоняют, то я тоже ухожу. Меня же не государство звало, не министр.

Дмитрий Крымов поставил «За рекой в тени деревьев» Хемингуэя. И я спрашивал у него, почему он это ставит. Ведь если сегодня читать этот текст, он кажется почти что пошлостью. А Крымов говорит: «Это любимая вещь моего отца». Вам нравится Хемингуэй?

Хемингуэй для нас был, безусловно, героем. В наше время, в пятидесятые годы, было три персонажа – Корбюзье, Хемингуэй и Пикассо. Они были на голову выше всех. Хемингуэя первого обосрали. Но, между прочим, я сейчас недавно читал параллельно… У меня спрашивают: «У вас есть какая-то интересная способность?» Я могу слушать одним ухом джаз, одним ухом – последние известия, которые жена ловит на радио, и в это же время читать. Так вот, я стал читать «Фиесту», якобы лучший его роман. И одновременно какие-то рассказы Буковски. И хотя все это переводы, но Буковски настолько лучше Хемингуэя, хотя, казалось бы, это барахло, в общем-то. Но Хемингуэй скучный, утомительный. Но рассказы с Ником Адамсом великолепны. Конечно, все зависит от переводчика. Вообще да, сегодня он кажется слабоват. Но я его люблю как низверженного героя. Героические фигуры мне больше всего нравятся. Не Хемингуэй ли сказал, что мертвые остаются молодыми?

А вы не страдаете из-за того, что вы не трагическая фигура?

Нет, не страдаю, потому что это избранность небес, а обязанность человека, наоборот, прожить достойно, правильно, но полную жизнь. Мне не кажется, что трагичность обязательна. Но у некоторых она написана на лице. Некоторым артистам – вроде Олега Даля или Высоцкого – просто предначертано, ничего не сделаешь. Вот Михаил Левитин сейчас ставит Хармса.

А что из Хармса?

Это собранная им же пьеса. И я хочу сделать какую-то кособокую комнату, кособокие стены…

Но это же довольно банально.

Все банально. Дело в том, что я не боюсь банальностей. Потому что я все равно сделаю банальность совершенно не банальной. Мне хочется сделать серую комнату, кособокую – такой кабинет доктора Калигари. Мне Хармса так жалко, когда я его читаю! Это жизнь бедного-бедного человека. Он продает часы золотые, которые мать подарила ему в одиннадцать лет. Нечего есть не в сороковые годы, а в тридцатые. Все его заработки в этом «Еже-Чиже-Пыже» были ничтожны. Все женщины, которых он знал, все были параллельно, в этой же комнате… Очень жалкий, несчастный человек. Мне кажется, это будут серые декорации с дырками в полу, в углах, с паутиной, железной кроваткой, серым одеялом. Может, там висит какая-то скрипочка или клетка с птичкой, лампа какая-то с абажуром. Стулья какие-то кособокие. А он как Марсель Марсо, только серенький. Он себе заказывал такие брюки, гольф называются. А я хочу сделать оборванные брюки, как у Марселя Марсо, и гримом нарисовать эти клетчатые носки ему. И стол, на нем несколько селедочных костей, то есть жизнь нищего бомжа в большой комнате Пе-тербурга. Так мне мерещится, как сделаю – не знаю.

А как вы так начали избавляться от вещей?

У меня погибли ахиллы, я стал с трудом ходить. Я прибавил в весе двад-цать килограммов. Мы перестали ездить даже в Италию, куда у нас была каждый год виза. Жена тоже: она сломала ногу, ей сделали пять операций, она ходит с огромным трудом с двумя костылями. Нам ехать как бы не с руки. И я простился с Европой, мне не интересно уже. Дело в том, что в какой-то момент я понял, что я все видел, а что не видел – то и не важно. Я был даже в Индии, в Гонконге, в Японии, я был везде. Ну в Австралии не был, ну и хрен с ним. Хотелось бы в Буэнос-Айрес, но нет так и нет.

А что вы хотели в Буэнос-Айресе?

Буэнос-Айрес? Мне Кортасар нравится, и как-то мне кажется, что там какая-то набережная, какие-то кафе, там интеллектуалы тридцатых годов сидят, беседуют. Потом мне нравится, что там танцуют танго. У Остапа было Рио-де-Жанейро, а у меня – Буэнос-Айрес.

Как вы думаете, имеет ли человек свое место в пространстве? У Кастанеды одно из упражнений было такое: войти в комнату и найти себе место. В юрте, например, все строго организовано. Напротив входа – святыня, где сидит хозяин, вы всегда должны идти с левой стороны к нему. С правой стороны – самое плохое место, двери, где сидят какие-то бабушки, которые уже не ценятся. Если открыта дыра наверху, то солнце идет по всей юрте и свет падает по всем этим вещам, освещает то или иное место. Таким образом, пространство строго ритуализировано. Мы же живем в какой-то довольно анархической среде.

Я вспомнил другое, «Девичий источник» Бергмана. Там этот знаменитый актер, Макс фон Сюдов, сидит на самодельном кресле, как на троне, он становится каким-то викингом. Это перед тем, как идти убивать. Как человек я себе цену знаю. Но предпочитаю, чтобы ее знали другие.

Зачем?

Не знаю! В школе я сидел в углу, всегда на задней парте, хотя я был отличником, мне очень легко давалась школа. Но я всегда сижу в дальнем углу. И я вспомнил, у Гаспарова есть книжка «Занимательная Греция», и там кого-то хозяин или, может быть, вождь послал в самое дальнее место от себя. А тот сказал: «Ничего, где я, там и почет». Вот так и я в своем углу. Я знаю, что где бы я ни оказался, там будут лучшие люди. И лучшая выпивка, и еда, оказывается, вот здесь. Прямо рядом, куда мы только что вошли, десерт, который никому не понадобится. Там есть великолепный виноград без косточек. Великолепный рокфор, черешня, еще какой-нибудь сыр бри. Я там остаюсь. Через какое-то время ко мне подходит тот человек, которому я нужен и который мне нужен. А дальше – больше, я действительно знаю: там, где я, там мне и нужно оставаться. Помню, в детстве я расстраивался, если меня не позвали к кому-то на день рождения: была иерархия – кто важнее. Сейчас мне это совершенно безразлично, даже если нет таких лидеров. Даже если взять футбольную команду, мне не обязательно идти к Роналду или Месси. Любой человек, который будет со мной, стоит того. То есть для меня нет иерархии. Я совершенно спокойно смотрю на отношение ко мне государства, министерства, театральных режиссеров. На критиков мне просто плевать. Потому что с собой не унесешь ни хорошие отношения, ни должность, ни ордена – ничего. Все тлен. Все есть тлен.

А что же унесешь с собой?

Не унесешь ничего, но, во всяком случае, становится очевидным, что довольно важна семья, отношения в семье.

Но ведь вы только что сказали: «Где я, там и почет». То есть «я» имеет смысл.

Но до того, как уйдешь, ты же существуешь какое-то время, пока ты не ушел.

Но должен превратиться в ничто, как Одиссей.

Ну не знаю, не знаю. Я считаю, что очень важны три вещи. На первом месте семья. Только хорошие, изумительно хорошие отношения дома. Мы живем в райском месте, у нас изумительные отношения, изумительная собачка – маленькая мексиканская чихуа-хуа. Такое чудо! Лучше женщины.

В каком смысле?

Нежное очень, нежное.

Они же маленькие, вредные такие.

Нет, они совершенно не вредные. На втором месте, я считаю, дружба. Без этого трудно. Все-таки дружба должна быть. Хотя в основном теряешь друзей, поскольку если ты слишком выдвигаешься и выставляешься, то они уходят, что ли, из зависти. Восхищение и зависть часто соседствуют друг с другом. А третье – это юмор. Все же не успехи в театре, не ордена, не звездочки на погонах, а только юмор. И особенно юмор над собой, потому что юмора не над собой и нет. Тоже все относительно. Даже семейная дружба. Я считаю, что достижения ничтожны, потуги на достижения несущественны. Конечно, должен быть какой-то интерес.

А деньги?

Откуда деньги?

Вы назвали, что нужно человеку, а денег не назвали.

Пикассо сказал очень хорошую фразу: художник – ну и просто человек – должен жить как бедный, но с деньгами. Вы поймите, мне ничего не нужно. Для меня, если я достану маслины черные, вяленые, это уже большой подарок. Мне и херес-то не нужен – ради игры только лишь. Выпивка не нужна, курить я не курю. Книги приходят все время сами, я прямо отказываюсь. Ну а деньги я легко зарабатываю в театре. Я вообще считаю, что к старости человек должен обезопасить себя. Мы же живем с медсестрой с Украины. Медсестра настоящая, которая заодно нам готовит и ездит за продуктами. Делает уколы и таблетки раскладывает. Я каждый день ем по двадцать таблеток. Она меня обмазывает французскими кремами, потому что я сухой очень. Но я плачу еще за медсестру совсем другой жены, потому что ее дочка не может ни копейки заработать, но живет в Англии, с трудом. И с таким же мужем. Чего-то они заработают на компьютере – и все. Но я плачу. Я даю детям, двум дочкам. Одной для матери, для медсестры. Другой – для дочки, она не может с мужем, идиотом, заработать на троих. Сын сам крутится, но он все путешествует. Собирает коллекцию луков, стрел. Какие-то покупает в Англии гравюры – Пиранези, в бесконечном количестве. Женился на негритянке метр девяносто пять ростом. Сам вот такой с животом, но вдавливает живот. Но она его кинула. Он просто подавлен, и жалко дочку… Дочке лет пять.

Так что мы живем как бедные, но с деньгами. Сколько-то я должен на еду. Она не покупает одежду. У нас ее навалом, просто я из нее весь вырос; у меня были самые лучшие пиджаки, не то что твидовые, но все – я не могу ходить в таких пиджаках! Одежду мне уже нельзя купить, такой одежды нет. Только турецкая, русская и немецкая, все остальные фасоны приталенные. Похудеть я не могу, ходить, делать физкультуру я не могу. Таким образом, проблема одежды, выпивки, книг – что было интересно всю жизнь – отпала. Значит, я получаю удовольствие от того, что я бесконечно слушаю джаз. Вспомнил: Джин Крупа, ударник! Я слушаю всего Джина Крупу.

Но вы же помните, наверное, историю Иова из Ветхого Завета? У него тоже самое главное была семья, и он был очень богобоязнен и все хорошо делал, но вот по некоторым, так сказать, играм высших сил вдруг его сделали страдальцем, и он проклял все?

Возможно, как вариант. Мы не знаем, что будет завтра. Я все-таки в каком-то смысле мистик. Я никогда никуда не спешу, никуда не опаздываю. Потому что я же не знаю, что будет, если я успею на этот поезд… Это же бывало неоднократно: человек опаздывает на самолет и вдруг видит, как он разбивается, падает в море. То есть мы не знаем, что нас ждет: может быть и страшный конец. Нужно молиться только о правильном завершении. Я сказал на открытии выставки, что это самый главный день в моей жизни. А потом понял, что нет, не самый главный. Самый главный – это день моего рождения. Потом уже эта выставка, восьмидесятилетие, там все, я голый. Но предстоит еще более важный день – день смерти. И конечно, это нужно достойно… Например, был такой парень, стиляга из нашей школы, великолепный человек, миллионер – вдруг он пьяный приходит домой, в шикарную квартиру, снимает штаны – почему-то через ботинки. Запутался в штанах, ударился головой о ручку двери и истек кровью. Или другой вариант: его друг, прекрасный академик всех архитектурных академий, ректор института, и вдруг его и его заместителя обвиняют, что ими были украдены какие-то миллионы. Их потом реабилитировали, но срок или что-то там осталось за ними. Вот так всю жизнь прожить академиком – дед академик, из приличной семьи – и вдруг вот так вот, конец. И это же может возникнуть в любую минуту: вдруг тебя забирает милиционер, потом тебя обвиняют в антисоветчине, и ты даже сидишь полгода в какой-то тюрьме. Один мой дружок умер в Нью-Йорке, Ося Чураков. Он, конечно, был очень злой, очень агрессивный. И он задрался, стал что-то кричать на улице. А в Америке с этим строго. Его посадили, должны были засудить, он умер в тюрьме от страха. Представляете себе? От страха будущего. Так мне сказали. Поэтому я стараюсь поменьше ездить в Москву, поменьше брать работ. Мне 81 год, я в прошлом году сделал четыре спектакля. Я не смогу быть великим театральным художником через десять лет. Если есть голос, то певец иногда поет до семидесяти лет, а иногда и в двадцать пять может прекратить. Так получилось, что я еще работаю. Директору, продюсеру и режиссеру нужен гарантированный результат вот с этой правой руки. Понимаете, да? Кому-то не важно, он говорит самому молодому: «Сделай мне что-нибудь диковинное». Ну я вот как-то еще пользуюсь спросом. Все равно это прекратится рано или поздно. И потом, у меня не было перерыва, наоборот, я был как архитектор ничего, потом стал театральным… Потом меня толкнули несколько раз, я падал до нуля, потом медленно стал подниматься. Очень постепенно.

Вы говорите, что режиссер хочет определенности. Я же понял, что вы делаете всегда по-своему, как сами хотите, а не как режиссер.

Большинство режиссеров только делают вид, что чего-то хотят. Они ничего не хотят. Они хотят, чтобы за них решили и сделали что-то правильное, то есть то ли модное, то ли что не забудется, то ли что пойдет, то ли умное – с ними можно разговаривать. Режиссеры – разные птицы, очень разные. Очень разных характеров. Мне нравится, что я зарабатываю, как бы сказать, незначимым, посторонним, не главным делом. Я себя позиционирую не как архитектора и не как художника. Я себя вижу доморощенным философом. Доморощенным, а Пятигорского я вообще не понимаю. Многократно пытался. А кого же я понимаю? Ну это не совсем философ, но все-таки Гаспарова я понимаю.

Ну это филолог, извините.

Ну да. Но ведь к старости и филолог, и художник становится чуть-чуть философом. Я никогда не знал, что Камю философ, только что писатель. Мне стало казаться, что самое главное – это посмотреть, как проходит жизнь. У меня был друг – кстати, знакомый Пятигорского – Женя Шифферс, Евгений Львович, тоже философ доморощенный, он религиозный философ.

Театром занимался и кино.

Да-да, кино чуть-чуть, много театром, но в основном бурлил. Умер давно…

И вы считаете его учителем?

В каком-то смысле. Несмотря на то, что его очень многие не любят. Я считаю, безусловно, его учителем. По моему отношению к нему. Он ко мне относился чуть-чуть более снисходительно, чем нужно. И вот мы с ним в 1968 году, когда была эта Чехословакия, всё думали. И вот экзистенциализм… А что это такое – толком нельзя было нигде узнать. Никакого интернета не было, какие-то книжки, хотя потом он со многими философами познакомился, которые как-то его… Но он со всеми ссорился, с отцом Александром Менем поссорился, с отцом Дмитрием Дудко поссорился, он все учил, даже образованных священников поучал. Таков характер был. Он был как Саул: «Я святой, я пророк, потому что я вижу Христа каждую ночь. Кто такой апостол? Апостол – это тот, кто общается с Христом. Я общаюсь с Христом каждый день». Вот такие перевороты делал. Ну, в общем, Женя сказал, что нужно жить каждый день как последний. А я переделал этот убогий вариант этого французского изобретения, я вдруг стал… Поскольку я сделал пятьдесят или сто спектаклей в провинции, я сам брал билет себе железнодорожный, ехал, общался, иногда даже пытался овладеть проводницей. И так тридцать лет. Приезжал в город, сам находил театр, приезжал с вещами, с работами, там общался с официантками, с дежурными в гостинице, не говоря уже про портных, плотников, слесарей, электриков, осветителей, шляпников, сварщиков, партийных работников. Тогда были худсоветы, я научился очень быстро и хорошо со всеми общаться. Не с позиции силы, не с поучениями, как Шифферс, но убедительно. Очень часто я хотел понять: а что он хочет и почему он здесь? На втором спектакле я знал уже, что два плотника – это самое лучшее, что есть в этом театре. Значит, будут только деревянные декорации.

Я так и не понял, почему вы ездили в провинцию? Вам в Москве не нравилось?

Я объясню. Когда я был архитектором, я был в семье известнейших архитекторов, деда. Я знал всех архитекторов, начиная с Жолтовского, всех преподавателей архитектуры: Синявский, Барщ, Парусников, Соболев – это все еще царская выучка архитекторов, потом они были формалистами, конструктивистами, потом многие из них стали сталинскими соколами, классиками. Это были великолепные люди, они были этически безупречны. Хотя если копать дальше, то там конкуренция, сталинизм, этого мы не знаем. Когда же я пришел в театр – а так как я пришел с сыном Аникста, а Аникст был знаменитейший шекспировед, – то Зингерман нас направил в «Современник». Мы там делали «Балладу о невеселом кабачке». И это же надо, чтобы первая вещь досталась от Олби, когда ничего иностранного не было. А вторая вещь у нас была «Тартюф» Мольера в Театре на Таганке. И над нами там стоял Бояджиев, тот тоже был генерал-полковник мольеровский. Мы были неопытные, но наглые. Конечно, я уже потом один был, я не был настолько хорош, чтобы удовлетворить тупого, ничего не знающего, но взыскательного, гениального со своей точки зрения Ефремова. Тем не менее мне очень не нравилось, как Юрий Петрович [Любимов] разговаривает с артистами, в том числе и с нами, не нравилось также и отношение Ефремова – в общем, все это мне казалось гораздо ниже, чем отношения архитекторов: к делу, к своей подозрительной гениальности и так далее. Так получилось, что я сделал Ефремову спектакль «Чайка», в этом спектакле должен был Ефремов – кого играть? Тригорина. А кто должен был играть Треплева? Олег Даль. Я уже видел спектакль, я сделал несколько вариантов, один вариант, например, у меня был, как они сказали, «очень балетный». Не могу объяснить. Второй вариант: я выкрасил все в зеленый, «поль веронез», – все, всю сцену, пол, все. Насыпал кучу земли. Туда посадил червей, несколько горшков с цветами. А он прямо вынул член и говорит: «Мне нужен такой натурализм!» В общем, я сделал по его планировке – здесь дерево, здесь дерево, здесь окно, здесь дверь, вот так вот.

Это кто сказал?

Ефремов. Я долго хранил эту бумажку. Я даже понял один тонкий принцип. Человек – это гармоническая структура, которой можно удивляться более, чем искусствам, всем вместе взятым. Как там работают жилки, печеночки, клеточки – все это невообразимо. Но есть и другой принцип композиции. Скажем, дом Миса ван дер Рое стоит в Нью-Йорке – просто стеклянный параллелепипед с медными… А есть старый Таллин: маленькие домики с черепичной крышей, тоже прекрасные. Там никакой концептуальности нету. Или одно дело – елка или сосна, а другое дело – лес. И такие листики, и такие, и трепещущие осинки, и березки – это же может быть даже более прекрасно, чем единственное дерево. Поэтому я подумал: хрен с ним, сосна-елка, терраса-окно. Я тогда сформулировал для себя, возможно, известный принцип. И тогда мои критики сказали: «Олег Николаевич, вы такой гениальный, как вы можете работать с таким, простите за выражение, говном?» А я и был таким. Потому что я сделал четыре спектакля, пять, но амбиции были, я понимал очень многое, я знал современное искусство все! Короче говоря, Ефремов при помощи этих персонажей перестал даже со мной здороваться! Я думал: уйду на хуй. Это театр очень жесткой атмосферы – и на Таганке, и в «Современнике». И тут мой друг Коля сказал: «Серега, поезжай в провинцию, это прекрасно. У тебя там в каждом городе будет подруга и друг. И друзья». И меня как-то через кого-то позвали сначала в Горький, потом… И так получилось, что я стал междугородним художником, стал ездить по всему Советскому Союзу. Я был в Пржевальске, где рядышком на озере могила Николая Михайловича Пржевальского, очень-очень дальний родственник. «Путешественник и богатырь Николай Михайлович» – такая надпись там была. Киргизия, Азербайджан, Ереван, Петрозаводск, Таллин, Рига, Вильнюс.

Но ведь это тот же театр, там такие же склоки.

Там, может, есть склоки, но меня они не касались. Я приезжал как столичная штучка, вот с такими волосами, девки все влюблялись. Я был очень решителен. Говорю: «Вот так предлагаю сделать, крупное лицо, глаз, вот здесь людишки ходят, и вот здесь людишки». Если партийная ячейка не была столь сильна или там было два-три еврея, которые поумнее, то все проходило. На сцене выходило хорошо, но иногда партийные по культуре были против. «На дне» Горького, если во дворце сделано, – убрать. Ну все равно. Так как я начал с ТЮЗовских людей, то все ТЮЗовцы меня знали. То я в Челябинске, то в Свердловске, но главным образом я работал по Волге.

Вы пишете о разных своих знакомых и друзьях, и это все какие-то чрезвычайно интересные люди. Я хотел вам такой вопрос задать. Пятигорский рассказывал про своих современников, друзей и заметил, что первыми гибли активные. А себя Пятигорский считал очень ленивым распиздяем… Он говорил, что среди них были гении, но они не могли усидеть на месте, они должны были находиться повсюду. Как вы смотрите…

Мне нравится эта мысль, но я бы вывел другую линию. Первыми умерли очень талантливые люди, которые все были пьяницами. Потому что они соображали, что никакого хода нету, что они не могут стать не только Пикассо, они просто не могут сделать то, что хотят, они не могут выставиться. Постепенно наиболее талантливые в качестве протеста и презрения к серой массе и партийному руководству – чего угодно, мастерской или института – ушли в пьянство. И настоящие пьяницы все погибли – в 25, в 35, в 45 лет.

А как вы не стали пьяницей? Ведь обстоятельства те же.

Да. Значит, в школе я дружил со старшими. И выпивал сколько мог. Помню, как в первый раз ходили в кафе-мороженое на Арбате, как выпили на двоих с одним приятелем бутылку бенедиктина пол-литровую. Это жуткая гадость зеленого цвета, без закуски, без мороженого, без ничего. Утром меня выковыривало так, что…

Нет, бенедиктин желтый. Вы выпили шартрез.

Нет, мы пили бенедиктин.

Он желтый.

Когда из желудка, тогда уже зеленый.

(Смеется.)

Первый раз я тогда блевал. А пили нормально. Так как я шел домой, я должен был изобразить абсолютно трезвого. Да и мне много не надо было, достаточно было пятьдесят грамм, чтобы почувствовать себя пободрее. Выпивали толпой, на улице, в киоске, человек шесть-восемь, в поисках драки какой-нибудь идиотской. В институте я был с теми, кто был талантлив, и тоже ходил выпивать. Ну вы понимаете, есть склонность и есть склонность. Может быть, даже надо сказать, что мои предки, Хлудовы (их два, Герасим и Алексей, старший)… Значит, Алексей Хлудов, владелец фабрик и миллионер. У него четыре сына. Но по сказке – три. Пьяницы страшные, гуляки. Они были производители тканей. И вот отец послал за станками в Англию старшего, Егора, пьяницу. Тот приезжает через два года, все знает про технологии, может руководить, он доволен. Тогда Алексей посылает Ивана. Тот приезжает через два года, великолепно! Все знает, все выучил, можно отдавать дело. Тогда отец посылает самого любимого, который даже жил с тигром, Михаила.

С тигром?

Да-да, он вывез из Туркестана тигра. Он торговал со Скобелевым, он был и на Балканской войне, и в Средней Азии, снабжал шинелями и так далее. И вот он садится на корабль в Петербурге, тоже начинает пить. Пьяный приезжает в Англию, в Лондон. Сходит, смотрит: пивная, паб. Он туда заходит: давай виски, большая бутылка, начинает пить. Хозяин подходит: «Вы знаете, я чувствую, что у вас уже бутылка кончается – у нас такой закон: кто выпьет такую бутылку, подойдет вон к той стене и на железе распишется, тому выпивка бесплатно». Он, естественно, допивает бутылку, подходит к этой металлической стене, расписывается. Хозяин говорит: «Вы знаете, всего два человека до вас смогли это сделать». А это были Егор и Иван! Его братья.

Но в принципе евреи же не должны пить, как узбеки! Видимо, не так это нужно было. Когда настроение плохое, когда ушла жена, у меня был месяц запоя. К чему это привело? Один мой знакомый психиатр посмотрел, говорит: «Я советую вам лечь в больницу, она не совсем психиатрическая, она психоневрологическая, там лечат всех». Там были футболисты, там был Амбарцумян, были пьяницы, был один мудак, все время мыл руки. В общем, положили меня в больницу. Мне так понравилось! Половина больных симулянты, клянусь вам. Ну как, простой рабочий – и вдруг его отправляют в эту больницу. Раз, другой. В третий раз он уже знает, что нужно попасть туда в мае-июне. Там все голые, можно гулять, выходить на улицу… И я там два раза оказался. Во второй раз я сам сказал: «Мне хочется туда».

Кому вы это говорили?

Очередной жене. И я позвонил врачихе, которая была со мной вась-вась, – все! Врачиха молодая, знаменитая. Сей-час я хожу за снотворным к знаменитому психиатру. Ее дедушка был учеником Юнга, она живет в двухкомнатной квартире на Ленинском. Я вспомнил дом Фрейда в Лондоне, который был украшен сотней всяких фигурок, в основном египетских. Там тоже абсолютно в стиле Фрейда кабинет был. Она знала эту врачиху. То есть они тоже знают всех, как и мы знаем всех архитекторов до начала XX века. В общем, было это хорошо. А повезли меня почему? Я каждый день был в дупель пьяный, приходил со скандалами, со слезами, хотел залезть под шкаф, не мог. Они не понимают даже, что делать с этим, никто такого никогда не видел. Папа не пил сроду, хотя был на войне полковником. И так я стал пить мало.

А как вы так решили? Вам понравилось в психушке, поэтому вы перестали пить?

Нет, не знаю, психушка играла какую-то роль, мне даже вкалывали какие-то там эти… Как же это называется? Только очень маленькие дозы. Ну там способов лечения мало было, очень щадяще. Мне понравилось. Это еще было, когда я только-только перестал быть архитектором. Ну не знаю. В общем, пил я меньше. Друзей стало меньше – тех, которые пьяницы. Шифферс не пил, Шварцман не пил, но если я приходил к Шварцману, то, естественно, мы выпивали по полбутылки на каждого. Но это не страшно. Потом я все время был женат, я никогда не мог быть не женат.

Это почему?

Не знаю. Потому что я не могу быть один. Хотя я не знаю, можно ли их назвать женами, потому что… Некоторые совсем не жены, но все же я всегда был вдвоем. Видите ли, многие художники не женаты и в качестве неженатых плохо ухожены. Их никто не отправляет к врачу. Ну не следит. Понимаете, да?

Да. Понимаю.

А если мужчина или тем более женщина… Вчера ночью я сказал: «Лен, какое счастье, что мы вдвоем. А вот ты представляешь, Савелка или Алиса – что же они могли делать в одиночку?» Она говорит: «Пить».

Кто такой Савелка?

Савелка – это довольно знаменитый Савва Васильевич Ямщиков – реставратор, как у него было прозвище, реставратор Всея Руси. Роскошный господин, которого я сейчас больше вижу как Фальстафа. Он в семидесятые-восьмидесятые годы у себя в мастерской на Кропоткинской собирал каждый вечер до двадцати человек. В какой-то момент всей толпой на машинах все пьяные ехали в Дом кино, который назывался «библиотекой». Он был буквально предводитель агрессивно-хулиганствующей мелочи вроде меня, которые могли любого режиссера в Доме кино словесно обкакать как угодно. Это была очень сильная команда личностей, но второсортных, поскольку художники в кино играют маленькую роль. Но все они были знамениты и так далее. Конечно, никаких великих вроде Тарковского или Юсова никто бы не трогал, но всякую зазнавшуюся мелочь могли и задеть. Тем более что нас всегда было много, среди нас могли быть какие угодно: такой Клыков, который мог убить одной рукой быка… Мы были все время в центре знаменитого ресторана. Там были знаменитые друзья – плейбои, самые лучше женщины там были. Меня туда возили часто. Я совсем был без денег. Это, скажем, начало восьмидесятых – конец семидесятых. Каждый день или Борька Мессерер, или Савелий Ямщиков за меня платили десятку.

Там за вход нужно было платить?

Нет, ну так приблизительно считалось, что за вечер. А потом опять ехали к Савелию, а там уже были из иностранного магазина «Березка» принесены более хорошие выпивки, и там уже продолжали лялякать, чесать языки, хотя у него бывали великолепные люди вроде Гумилёва или Янина… Это же все-таки давно было, это были почтенные люди, но и их могли задеть. Скажем, сидевшего Гумилёва развлекали весь вечер, пели сталинские песни: «Когда нас в бой пошлют!» Зачем это, блядь?! В результате разразился скандал, чуть ли не палкой их выгоняли.

И все же, чем вам понравился сумасшедший дом?

Дело в том, что это царский домик хозяина. Там была главная врачиха с семьей. Великолепный особнячок, деревянный. И один корпус советский, из блоков, четыре этажа. Последний этаж – мужское и женское отделение, облегченный. Там инсулин кололи. После этого сладкий сироп ты заваривал себе – ну, в общем, прописывали аппетит. Приносили помидоры. Там жрали от души. А на улице май или июнь. И девок – хлебом не корми! Не говоря о медсестрах. Всем это нравилось. Там были, конечно, и тяжелобольные, были какие-то совершенно мрачные мужики, которые ходили кругами вокруг территории. Но большинство людей было раненых. Раненых разводом или чем-то еще. Были алкаши. Какой-то француз, русский журналист, так он и пил ничего себе. Врачиха великолепная. За тобой и уход. Ведь в больницу тогда клали не на две недели, а сразу на два месяца. И более того, когда говорят: «Я здоровый…» Во второй раз, когда жена наговорила, что я там рисую каких-то летающих птиц, у которых пасть, и они перерезают ниточки, а там люди на воздушных шарах – ну чушь собачья! В общем, они решили, что я больной. Позвали, значит, самого главного, Рожнова, это был чуть ли не директор института им. Сербского или куда там кладут политических заключенных, главный психиатр Москвы. И профессор тоже, академик Деглин, два козла, такие вроде как фрейды. Меня в кабинет вводят, они начинают меня расспрашивать. Я хочу, чтобы меня загипнотизировали – что угодно. Я готов, я раскрыт. Но они говорят: «Нет, с ним ничего невозможно сделать. Он развивает на каких-то первых стадиях». Что я развиваю, я так и не понял. Во всяком случае, они гипнотизеры оба, но никакой гипноз им не помог справиться со мной. Но они сказали, что, видимо, больной. Ну я могу сказать, что я волей своей жизни стал очень редким истериком, иногда могу послать прямо далеко, но тут же: «Прости меня, деточка, я виноват, наше дело не стоит даже моего крика». А так я стал закаленный, совершенно не псих. Они-то, правда, не любят, когда человек говорит: «Я не болен, я здоров». Куда-то я завел… Лучше вы спрашивайте, потому что я часто повторяю одно и то же в любых компаниях. А что я буду говорить? Обычно нет вопросов. Вы тоже любитель скорее не вопросов, а чтобы человек раскрылся. А у меня настолько разговорено все, наговорено, что я начинаю восьмой раз удачную вещь говорить. А лучше бы, когда я в тупике. «И что, вам понравилось в сумасшедшем доме?» Строго говоря, понравилось.

Я, честно говоря, думал, почему в интервью никто не спрашивает про любовь, про секс. Конечно, это очень скользкая тема, но она же не до конца разгадана.

Какая часть этой темы не разгадана?

Я не знаю. Почему вот та женщина запомнилась на всю жизнь? Это необъяснимо. Это не связано ни с чем конкретным. Так что иногда я даже разговариваю… Я виноват, особенно перед первой женой. Я разговариваю с этими женщинами, с которыми был. Кто-то вдруг звонит через десять лет.

А зачем вы разговариваете с ними?

Не знаю. Мне приятно. Как будто жизнь останавливается. Ведь жизнь настолько длинна для восьмидесятилетнего, что ты видишь, что твои друзья школьные, театральные из молодых пацанов вдруг превращаются в стариков или вообще умирают. Это какая-то непостижимая тайна. Она тоже лишний раз говорит: «Осторожно, будь деликатен со всеми. Никогда не ругайся».

Но любовь здесь при чем? И секс?

Ну это же тоже связано. Любовь и секс? Затрудняюсь сказать. Но как-то все связано. В смысле секса я понял такую вещь: если тебе кто-то нравится, даже почти недостижимая женщина, она будет твоей, ты только жди. Ты только жди. И так все и было. Даже самая недотрога в детстве все равно оказывалась в какой-то ситуации, что ты мог прийти и с ней быть близок.

Есть такой немецкий писатель, он прожил больше ста лет, писатель и философ Эрнст Юнгер. Он был замечательным человеком. В пятнадцать лет сбежал из дома и поступил во Французский легион. Батюшка у него был со связями и с большим трудом его оттуда вытащил, но на следующий год началась война, и он сразу пошел на фронт. И вот у него есть такая книга – «Африканские игры», очень милая. Там есть одно предложение, на которое я обратил внимание. Он пишет: «И тогда я понял то, что мне было известно всегда. Что наше будущее есть наши воспоминания». Немножко такое мистическое высказывание, но мне оно очень понравилось.

Да, может быть. Очень остроумно. Да, точно.

Когда мы думаем о своем будущем, очень трудно поверить, что жизнь как-то резко изменится. Даже известность того, что будет смерть, все равно абстрактна. Но что со мной будет – это и есть возможность увидеть смысл в том, что уже стало воспоминаниями. Это дает какую-то… Не знаю, можно ли назвать это мудростью, но тем не менее есть время на то, чтобы об этом подумать. По-моему, у молодого человека нет времени на это. Чувствуете ли вы себя мудрым, дожив до восьмидесяти лет?

Конечно, глупо ответить, что да, но все-таки я отвечаю: «Да». А что такое мудрый, трудно сказать. Наивно-мудрый. Как я говорю, доморощенный философ. Человек с усами – воин. Человек с бородой – мудрец. Не философ, а мудрец. Это как бы ниже, это простонародное название философа. Что такое «я – философ»? Какой я нахрен художник?! Некоторые сходят с ума из-за того, что этот считается лучше, чем ты. Что значит лучше, чем ты? Вы все нули по сравнению с Рембрандтом, Тицианом и так далее. А чего делить? Потому что и просто художником быть хорошо, не обязательно быть самым лучшим. Не обязательно быть лучше, чем ты. Просто, оказывается, художником быть хорошо. Приятно, правильно.