Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

В январе 2023 года было сто лет, как Яро-слав Гашек надиктовал последнее предложение «Похождений бравого солдата Швейка во время мировой войны». Этот неоконченный, но гениальный роман чаще все--го – при всей парадоксальности такого определения – характеризуют как юмористический и антивоенный.

Похождения бравого солдата Швейка, наверное, последний великий народный роман. Разве не удивительно, что этот комический роман в то же время является романом о войне, действие которого разворачивается в армии и на фронте? Что должно было произойти с войной и ее ужасами, чтобы они превратились в объект насмешек?1

Такими вопросами задавался Милан Кундера в эссе «Ненужное наследие Сервантеса» (1983). В мировой литературе «Похождения бравого солдата Швейка» – первый, если не единственный уморительно-смешной роман о войне. О чем это говорит? Рабочая гипотеза парадоксальна: роман Гашека не только о войне (Швейк на фронт так и не попадает). Смех, который вызывает этот роман, обращен всей своей мощью против войны.

В своем эссе Кундера причисляет «Бравого солдата Швейка» к «европейскому роману», который вот уже четыре столетия решает проблемы, неподвластные ни впавшей в познавательный рационализм философии, ни отвернувшимся от жизненного мира науке и технике. «В свойственных ему одному манере и логике» Гашек обнажает утрату осмысленной исторической перспективы. В этом смысле «Bеликая» – или Первая мировая – война действительно была ключевым событием, поскольку заставила человечество заглянуть в лицо собственному разрушающему и саморазрушительному безумию.

Как и в любом мифе, инициирующем тексте и литературном шедевре, в романе Гашека несколько семантических уровней или планов. На первом обнаруживается конкретное пространство и время действия: Швейк – человечек пражской периферии, фонтанирующий анекдотами и случаями из жизни, речь у него красочная, но совсем не литературная. Именно благодаря этому роман вошел в историю словесности как народный. На следующем уровне обнаруживаются оригинальные романные приемы – например, коллажи из разнородных текстов в качестве уникальных свидетельств о духе времени. В философском плане главнейшими оказываются вопросы глупости, абсурда, иррациональности. После «Bеликой войны» европейское искусство как раз и займется всесторонним исследованием этих феноменов. Что же до экзистенциального и духовного уровней, то тема человеческого сознания и человеческой слепоты по-прежнему ждет адекватного анализа. Тема это ключевая, как никогда актуальная, но как следует так и неуясненная и даже не увиденная. Именно ее присутствие в романе и роль, которая ей там отводится, оказываются для нас признаком подлинного искусства. Гашек понимал, какую роль тут играет смех: мы смеемся, когда неожиданно что-то понимаем. Особенно когда обнаруживаем глупость, выдававшую себя за истину и добро.

Первая мировая война привела человечество, гордо следовавшее до того путем аучно-технического прогресса, к историческому осознанию: стало очевидно, что оно вполне способно погубить само себя. Ирра-циональность этой цивилизационной ситуации модерна гениальнее всего удалось выразить двум писателям, рожденным в самом что ни на есть центре цивилизованной Европы, в Праге. Оба появились на свет в 1883 году; когда началась война, обоим был 31 год. К тому моменту Франц Кафка напечатал несколько рассказов, в ящике письменного стола лежало готовое «Превращение», а на столе начатый «Процесс» – роман, благодаря которому современную иррациональность стали повсеместно называть абсурдом. Гашек к 1914 году успел напечатать в самых разных чешских журналах несколько сот рассказов – как под собственным именем, так и под множеством псевдонимов. Рассказы эти представляют собой редкое собрание примеров комичной глупости или, лучше сказать, идиотизма, которые их автор изучал с жертвенностью мученика и прилежностью энтомолога. Изучал он их, как мы сказали бы сегодня, «в поле», соприкасаясь при этом с феноменами, достойными внимания философа. Двух начинающих писателей связывают темы идиотизма и абсурда, их общая черта – конвергенция страдания и смеха (Макс Брод вспоминает, как Кафка, читая друзьям начало «Процесса», не мог сдержать смеха). Оба работали в престижных финансовых учреждениях (а Гашек – еще и на нескольких финансово подозрительных предприятиях); в 1914 году оба записались добровольцами в австро-венгерскую армию.

Почему? Первый упорно следовал идеалам ас-кетизма, второй был анархистом настолько крайним, что это было слишком даже для товарищей-анархистов. Первый – образец надежности, второй – ужасный пример безответственности. Оба отличались крайней чувствительностью и тщательно скрывали свой внутренний мир от посторонних взглядов. Франц избрал роль элегантного молодого человека с белым ворот-ничком, в черной шляпе и тростью в руках, Ярослав – образ бродяги в истоптанных ботинках и с вечной кружкой пива перед собой. Оба были по-своему иррациональны – и в личной жизни, и на людях. Люди они были разные, но все военное им было абсолютно чуждо.

Если бы нам удалось понять, что заставило этих двоих отправиться на войну, это, пожалуй, объяснило бы нам ее причины гораздо лучше, чем злополучное убийство в Сараеве. Несомненно одно: оба осознали абсурдность современного общества куда раньше, чем это стало общепринятым мнением. Две вещи объединяют творчество Кафки и Гашека: во-первых, оба разоблачают разнообразные общественные институции, срывая с них клише, законы и правила, только чтобы обнаружить, что в них нет никакого смысла; во-вторых, они видят человека, зависящего от общественных институций либо так или иначе к ним принадлежащего, и обнаруживают, что и он утратил смысл – смысл собственной экзистенции. Быть может, оба писателя считали, что война – вещь настолько важная, что их жизнь, литературная и не только, ни в какое сравнение с ней не идет. Иначе вряд ли бы они пошли добровольцами. Отдать свою жизнь за других, за родину, за идеалы было в начале XX века гарантированным способом избавления от абсурда. Но…

Кафка заболел туберкулезом и боролся за свою жизнь уже не на фронте, а в санаториях. Гашеку солдатом стать довелось, но он сменил одну за другой три формы: будучи чехом, он сначала воевал за Австро-Венгрию, потом, вступив в чехословацкий легион, воевал против нее, а затем поднял оружие и против чехословацких легионов, перей-дя на сторону Красной армии. Разыскиваемый по обвинению в двойном дезертирстве, он сумел скрыться на контролируемой большевиками территории, выдав себя за глухонемого бедняка-идиота. Фундаментальной ценностью была для него социальная справедливость – ее он и надеялся обнаружить в большевистской программе. В Сибири он занимался журналистикой и был комиссаром, причем проявил себя как человек самоотверженный, ответственный, всеми уважаемый и, конечно же, совершенно непьющий. На некоторое время его даже назначили заместителем коменданта Бугульмы. Посвященный этим событиям цикл рассказов, который Гашек написал по возвращении в Прагу, нельзя назвать ни красным, ни большевистским. Ни о каких идеалах речи в них не идет, и от абсурда они точно не избавляют. Напротив, рассказы эти питаются мощным зарядом жутких и более или менее реальных безумств. Вызывающих при всем их уродстве и ужасе откровенный смех. Именно с этими рассказами в литературу входит свойственный Гашеку неподражаемый военный юмор. Написанные вскоре после этого «Похождения бравого солдата Швейка» станут первым и, возможно, единственным военным романом, над которым читатели будут смеяться до слез. А рассказ «Адъютант коменданта города Бугульмы», написанный по впечатлениям о службе в Красной армии, оказался, в свою очередь, первым юмористическим произведением о советской революции. Никакой существенной разницы между идиотизмом австро-венгерских и большевистских офицеров в этих книгах не просматривается. Незабываема и уморительна глупость свирепого коменданта Ерохимова, приказавшего развесить по городу такое образцовое в своей нелепости объявление:

Всему населению Бугульмы и уезда!

Приказываю, чтобы все жители города и уезда, которые не умеют читать и писать, научились этому в течение трех дней. Кто по истечении этого срока будет признан неграмотным, подлежит расстрелу.

Комендант города Ерохимов2

Над глупостью смеются все, над войной – никто. Не смеялись над ней и Ярослав Гашек с бравым солдатом Швейком. На вопрос, почему все смеются над Швейком, существует множество не вполне удовлетворительных ответов: мы смеемся не потому, что он выполняет приказы и самоотверженно относится к армейской службе, и не потому, что на каждом шагу его ждут провалы, а каждое его действие причиняет вред. То, что все это он делает в добром расположении духа и с улыбкой на устах, тоже объяснение недостаточное. Швейк – едва ли не самый знаменитый дурак в мировой литературе, однако объяснить, почему мы не можем над ним не смеяться, тоже непросто. Из-за того, что он глупый? Допустим. Но сама по себе глупость скорее опасна, чем смешна. Особенно когда дело идет о войне.

Два вопроса в этой связи задает каждый: он настолько дурак, что не понимает, что он делает? Или настолько умный, что симулирует глупость? В романе его действия не объясняются ни психологически, ни практически, ни идеологически или патриотически, никаких политических соображений там и подавно нет. Читатель воспринимает Швейка в соответствии с тем, что он сам на него проецирует: иногда как гения, а иногда как идиота, однако реальных оснований, чтобы заключить, что Швейк действительно лишен разума, попросту нет. Автор таких оснований не дает или дает недостаточно, и у него, естественно, есть на то свои причины. Читателю же достается лишь диагноз, поставленный военной медицинской комиссией, члены которой, судя по их поведению, гораздо глупее Швейка.

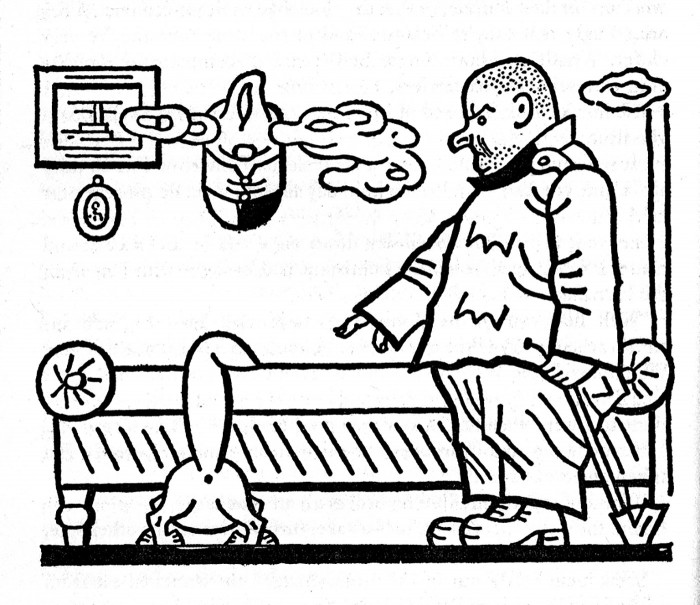

Глупец – персонаж в литературе отнюдь не новый; беспрецедентен сам феномен: тот, который вслед за Гашеком можно считать тупостью или идиотизмом, вслед за Кафкой – абсурдом, а вслед за Кундерой – иррациональностью. Гашек подсвечивает его со всех сторон, рассматривает под лупой, примеряет на всех героев своего романа и демонстрирует на всех возможных театрах военного времени. Чтобы заметить глупость и рассмеяться при ее виде, нам не нужно знать, глупый Швейк или, наоборот, хитрый до гениальности. Как бы мы ни ответили на этот вопрос, это никак не скажется на его реальной, то есть литературной, функции. «Бравый солдат» главным образом и в первую очередь – катализатор идиотизма. Он, как волшебное зеркало, показывает то, чего его эпоха не видит и видеть не хочет. Возьмем в качестве примера сцену из первой части «Похождений», в которой комиссия судебных врачей австро-венгерской армии исследует кругозор и умственные способности Швейка. Представ перед комиссией, Швейк громко воскликнул: «Господа, да здравствует государь император Франц-Иосиф Первый!» На-помним, что Швейк находится в Праге, на тот момент австро-венгерском городе, стоит перед комиссией австрийских военных врачей, причем стоит в казенном помещении, да еще и под портретом Франца-Иосифа I. Несомненно, что в этих условиях каждый из членов комиссии и сам должен был не раз произнести эту фразу. Это, однако, не помешало им вынести такое заключение:

Нижеподписавшиеся судебные врачи сошлись в определении полной психической отупелости и врожденного кретинизма представшего перед вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа, кретинизм которого явствует из таких слов, как «да здравствует император Франц-Иосиф I», каковых вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Йозефа Швейка как явного идиота3.

Швейк отдал почести императору (как все), придерживаясь обычной схемы поведения (как все), и все-таки – то есть как раз поэтому – врачи признали его идиотом. Хуже того, они не заметили, что их заключение само по себе является грубым оскорблением императора.

Реалистическим персонажем Швейк, конечно, не является: попадая из одной абсурдной ситуации в другую, он сохраняет душевное спокойствие, вежливость, услужливость, сердечность, разговорчивость. Ничто его не удивляет, ничто не злит, никакие известия не пугают, все приказы он старается выполнить как можно лучше: он покорен судьбе, как буддистский монах. С той разницей, что каноном ему служит устная традиция пражских пивных, а в качестве сутр он повторяет истории людей, оказавшихся на обочине жизни. Находясь в иррациональном мире, он логично отвечает на каждую новую абсурдную ситуацию очередной абсурдной историей. При этом ему еще и не нужно следить за тем, чтобы в его ответах прослеживалась какая-то фактическая связность или мораль, потому что абсурдные вещи связаны между собой всегда и во всем. А он знай себе посмеивается, приветливо и скромно.

Во времена Гашека современный феномен бессмыслицы, абсурда или идиотизма был чем-то новым, для большинства людей невнятным и невразумительным. Недопустимым, а то и немыслимым. Старинная вера в разумный порядок и поклонение новым божествам прогресса тщательно скрывали иррациональность. Однако эпоха, верившая в мысль и ее возможности, стремительно уходила в прошлое, ее сменило время, которое Милан Кундера назвал периодом «смертельных парадоксов». Иррациональность этого времени в Центральной Европе первыми заметили романисты: Кафка и Гашек, Роберт Музиль и Герман Брох, не менее проницательным был и взгляд Карла Крауса, автора сатирической драмы «Последние дни человечества».

Что такое приключение, если свобода действий какого-нибудь К. совершенно иллюзорна? Что такое будущее, если интеллектуалы в «Человеке без свойств» не имеют ни малейшего подозрения о войне, которая на следующий день сметет их жизни? Что такое преступление, если Гугено у Броха не только не раскаивается в совершенном им убийстве, но и забывает о нем?4

Ульрих у Музиля – широко образованный интел-лектуал, но вопрос, не глупец ли он, по отношению к нему ничуть не менее уместен, чем в отно-шении Швейка. В «Лунатиках» Броха феномен незнания, несознавания или слепоты тоже является ключевым. Поразительно, но в «Последних днях человечества» у Крауса обнаруживаются эпизоды, до неразличимости похожие на сцены из Гашека.

Чем чаще мы даем неприятелю возможности для атаки, тем больше у нас шансов изнурить его!

<…> каждый солдат должен знать, что чем больше по нему даст выстрелов неприятель, тем меньше у противника останется боеприпасов.

Первая цитата – из Крауса, вторая – из Гашека, общим знаменателем является абсурд.

Гашека с презрением отвергли университетские профессора, уважаемые критики и увенчанные лаврами писатели. Им не удалось увидеть разницу ни между эстетическим замыслом и темой, о которой идет речь, ни между автором и его литературным персонажем. Трактирные истории, которые рассказывает Швейк, были восприняты как авторский стиль – неряшливый, небрежный. Только у Богумила Грабала, называвшего Гашека одним из своих великих учителей, эти трактирные разговоры получили статус признанного литературного жанра. Впрочем, даже и сегодня Гашек наверняка завалил бы экзамен по курсу creative writing.

Разумеется, «Бравый солдат Швейк» понравился Карлу Чапеку, который воспринял мировую войну как устрашающее предвестие конца европейской цивилизации. Наследниками Гашека считали себя основатели межвоенного аван-гардного «Освобожденного театра» Иржи Восковец и Ян Верих: вслед за Гашеком они указывали на абсурдность мира, устраивая абсурд на сцене. А доброго солдата Швейка настойчиво описывали термином «метафизическая глу--

пость». Осознать все последствия диагностированной Гашеком опаснейшей болезни – всеобщей утраты смысла – было нелегко. Литераторы левых убеждений, высоко отозвавшиеся о Га-шеке и вроде бы его принявшие, этих последствий так и не поняли. Во всяком случае, с главным – с феноменом абсурда, обнаружить который можно было везде, в том числе и в их собственных рядах, – они не справились. Не замечая абсурда, они наделяли Швейка своими политическими взглядами. Первую большую славу «бравому солдату» принесли театральные постановки: в 1928 году в качестве напоминания об ужасах войны роман о Швейке инсценирует Эрвин Пискатор. Впоследствии Бертольд Брехт сделает из Швейка находчивого саботажника времен Второй мировой войны. Если чешская консервативная критика отодвинула роман на обочину литературы, то критика коммунистическая, в особенности советская, сделала из «бравого солдата» фигуру, отвечающую собственным идеологическим вкусам, – чаще всего он превращался в борца за рабочий класс или что-то такое. Несмотря на все попытки подставить на место Швейка какой-то смысл, негативный или позитивный, Швейк в конце концов остался самим собой.

Мгновенный и колоссальный успех Швейк имел у городского населения, особенно у ветеранов войны, узнававших в нем самих себя. Следуя за его муками, они вспоминали собственную потерянность в хаосе войны и запутанных военных порядках. И это спонтанное сопереживание наделяло роман смыслом, причем очень глубоким. Не потому, что ветераны открывали благодаря этой книге какой-то высший, благородный, моральный, идеальный, оправдывающий все жертвы смысл своих мучений. Этим занималась абстрактная риторика. Смех выражал не радость в связи с распадом Австро-Венгрии и образованием независимого чешского государства, последовавших в результате войны (серьезными торжествами по этому поводу с успехом занимались политики, историки и педагоги всех мастей), – читатели же смеялись публичному проявлению феномена идиотизма.

Помимо ветеранов, смеялись и художники младшего поколения, пережившие войну в детском и подростковом возрасте. Для них это было время, когда «в землях чешской короны набирала скорость машина современного абсурда». Слова Иржи Восковца о смехе как нервной реакции на войну в неменьшей степени свидетельствуют и об абсурде:

В тот исторический момент 1918 года, когда мир, едва держась на подкосившихся ногах, бестолково вглядывался в разбитое зеркало <…> мы вдвоем впервые расхохотались. В этом мы были не одиноки. Тристан Тцара в Цюрихе, Франсис Пикабиа в Париже, Георг Гросс и Бертольд Брехт в Берлине, Маяковский в Москве, Мак Сеннет в Голливуде тоже схватились за животики. <…> Впрочем, источники этого смеха залегали глубоко. С одной стороны, мы видели величественные статуи царей, императоров, эрцгерцогов и государственных деятелей в цилиндрах, а с другой – сведенные судорогой скелеты с пепельными лицами в линялых казенных шинелях, заметные в Праге на каждом углу гротескные пляски нервного шока, вызванного контузией, или обшарпанных гражданских, тащивших с вокзала Франца-Иосифа I «рюкзаки» с «апровизацией»5, которую они купили за нехристианские деньги у добродушного чешского крестьянина-католика, – на эти абсурдные контрасты можно было реагировать только хохотом6.

Контраст между риторикой и действительностью воюющего мира Восковец видит в «разбитом зеркале» войны. Увидеть жуткий контраст и рассмеяться – непосредственная реакция на невыносимый шок. Тому, кто ничего об этом не знает, этот смех может показаться скандалом, но тонко чувствующий художник понимает, что смех может исцелить душу, если лекарем будет искусство. Гашека поняли как раз те читатели, которые благодаря Швейку и через Швейка узрели абсурдность довоенного общества и абсурд самой войны. И наоборот: отвергнуть его книгу заставляла боязнь это увидеть, страх утраты идеалов и удобных иллюзий. Первую тысячу экземпляров «Похождений», напечатанную на собственные средства, друзья Гашека продавали по пражским пивным. Издательства и приличные книжные лавки не хотели связываться с этой «вульгарщиной», чтобы не запятнать свое доброе имя.

Над Швейком смеются уже сто лет, но смех этот вызывает не война, а идиотизм, абсурд и бессмыслица, где бы они ни обретались – в имперских, большевистских или каких-то еще институтах. Продемонстрированное Гашеком искусство романа не имеет прецедентов и не зависит от литературных канонов, школ и правил. Его романная форма не соответствовала ничему литературно признанному, специалисты не смогли распознать эстетические, этические и языковые качества этой вещи. Исследователи, достойные гения Гашека, появились лишь в 1970-х годах, то есть через полвека после выхода романа. Перечитайте сегодня, к примеру, первые главы «Похождений бравого солдата Швейка» как образец театра абсурда, без идеологических предрассудков и ожиданий, и вас охватит освобождающий, легкий, веселый, совершенно безбожный смех. Каждое предложение выстреливает искрой шутки, бессмыслицы и глупости. Гашек опередил Ионеску и Беккета на одну мировую войну, поэтому абсурд он застал в присущей новорожденному феномену чистоте. Эстетическая сила его повествования абсолютна, а глупость, извергающаяся из каждого человека, институции и ситуации, завораживает своей зловещестью.

Швейк неотделим от идиотизма, он предъявляет его везде, где появляется: в полиции, в тюрьме, в дурдоме, в церкви, стоящей на службе войны, в армии, обслуживающей собственные нужды. О себе он не думает, о своей безопасности не заботится, самозащитой и самообороной не занимается, собственный образ его не волнует – как и личная жизнь. «Бравый солдат» на самом деле полная противоположность тому, чем по определению должен быть главный герой. Притом что это последний герой романа, который ушел из литературы в жизнь и стал эпонимом, как Дон Кихот или Дон Жуан.

Глупость вызывает смех до тех пор, пока мы можем от нее отстраниться, а отстраниться мы от нее можем благодаря тому, что сам Швейк в данном случае выступает зеркалом. Зеркалом кривоватым, слегка надтреснутым, точным в де-талях, но в то же время увеличительным, гиперболизирующим:

– Посмотрите на себя в зеркало. Вас не тошнит от идиотского выражения вашего лица? Вы глупейшая игра природы, какую я когда-либо видел. Ну, скажите откровенно, Швейк: нравитесь ли вы самому себе?

– Никак нет, господин обер-лейтенант, не нравлюсь. В этом зеркале я вроде как еловая шишка. Зеркало не отшлифовано.

Философ Карел Косик цитирует одну из бесчис-ленных Швейковых историй в эссе «Гашек и Каф-ка, или Мир гротеска»: в качестве наглядного примера, иллюстрирующего выражение «нельзя терять надежды», Швейк рассказывает историю цыгана Янечка, которого приговорили к повешению за убийство. Цыгану при этом «повезло», объясняет Швейк с удовлетворенным выражением лица, потому что казнь отложили на день из-за празднования дня рождения государя императора.

А потом этому парню привалило еще большее счастье: на третий день он был помилован, и пришлось возобновить его судебный процесс, так как все говорило за то, что бед натворил другой Янечек. Ну, пришлось его выкопать из арестантского кладбища, реабилитировать и похоронить на пльзенском католическом кладбище. А потом выяснилось, что он евангелического вероисповедания, его перевезли на евангелическое кладбище, а потом...

Косик комментирует:

Человек улыбается, потом начинает смеяться, но внезапно, внезапно смех этот сходит на нет, застывает гримасой на лице и начинает казаться неприличным; ему было смешно, но вдруг он замечает, что смеяться-то, собственно, не над чем. Смех уходит, ему на смену приходят озноб и ужас. Человек отворачивается от предмета и обращается к самому себе: как он мог смеяться над чем-то, что смешным не является, а является странным, чуждым, жутковатым?

Пожелание «не терять надежды» во время вой-ны можно услышать нередко, и чтобы оно не утратило смысл, превратившись в ритуал, его неплохо бы дополнять конкретными примерами. Кому-то «повезло»! У этого стереотипа главным образом коммуникативная функция, это не рассказ о конкретном цыгане Янечке. Мы смеемся над тщательностью и настойчивостью бюрократии, но вдруг понимаем, что она-то и убивает. Могу себе представить, как Гашек на каждом шагу своей военной одиссеи откладывал в своей феноменальной памяти материал для будущего романа. Швейк – это зеркало подлости, лицемерия, предательства, бессмысленности, тупости, высокомерия, жестокости и нравственного уродства. Но не запятнано ли это зеркало? Насколько оно умышленно? Насколько всесторонне?

«Ужас не близок смеху, но у них общая основа», – пишет Карел Косик в уже процитированной работе. Даже циничный утилитаризм на первый взгляд может показаться наивным:

Было за полдень. Парило. Земля тяжело дышала. Из плохо засыпанных солдатских могил несло трупным запахом. Они пришли в места, где происходили бои во время наступления на Перемышль. Тут пулеметы скосили целые батальоны людей. Рощицы у речки свидетельствовали об ураганном артиллерийском огне. Повсюду, на широких равнинах и на склонах гор, из земли торчали какие-то обрубки вместо деревьев, и вся эта пустыня была изрезана траншеями.

– Пейзаж тут не тот, что под Прагой, – заметил Швейк, лишь бы нарушить молчание.

– У нас уже жатва прошла, – вспомнил старший писарь Ванек. – В Кралупском районе жать начинают раньше всех.

– После войны здесь хороший урожай уродится, – после небольшой паузы проговорил Швейк. – Не надо будет покупать костяной муки. Для крестьян очень выгодно, если на их полях сгниет целый полк: короче говоря, это для них хлеб.

Гашек не обсуждает в романе политические, военные или идеологические вопросы. Комендант Бугульмы Ерохимов – доказательство того, что за пять лет жизни при императоре, в легионе, при царе, при большевиках или в новообразованной Чехословакии (которая по возвращении домой сильно его разочаровала и которую он не принял) Гашек убедился, что за ужасающими событиями всегда скрывается идиотизм. Либо же идиотизм – это универсальный общий знаменатель всего нравственного свинства. Читатель вслед за философом Косиком должен сделать ноэтический кувырок, чтобы понять: глупость Швейка оголяет не только ужасную реальность войны, но и куда более разрушительный феномен, который уже после Второй мировой войны Ханна Арендт назвала «банальностью зла».

Чем серьезнее феномен, над которым мы смеемся, тем сильнее наш смех. Часто таким феноменом становится то, чего мы прежде не замечали за пеленой авторитета, привычки или традиции. Смех, проливающий свет на скрытую негативную сторону общепринятого, обладает явной ноэтической ценностью. А также и большой силой: он подрывает авторитет, показывает правду и заставляет задуматься, что скрывается за идиотизмом. Но вместе с тем и веселит, сбрасывает груз с души, отгоняет ненависть и агрессию, которые катастрофически усложняют ситуацию. Смех воздействует многогранно, хитро и каждый раз по-новому, и не случайно аристотелевский термин agelast вернул в европейский словарь враг смеха Милан Кундера.

Образ «придурка в роте» возник у Гашека еще до войны, но благодаря гениальному роману он становится зеркалом, в котором люди узнают глупость, но не самих себя. Гашек изначально видел в глупом бравом солдате образ такого зеркала, о чем свидетельствует разговор между симпатичным поручиком, которому Швейк без устали усложняет жизнь, и самим Швейком. С точки зрения эстетики Гашека это ключевая сцена.

В течение всей этой пространной речи поручик сидел в кресле и, уставившись на сапоги Швейка, думал: «Боже мой, ведь я сам часто несу такую же дичь. Разница только в форме, в какой я это преподношу».

Мы не видим, что находится по ту сторону зеркала, то есть не видим, что творится в душе Швейка. Привыкший к реализму читатель назовет его беспринципным.

Поэт Франтишек Галас видит в нем дадаиста. Почему бы герою романа не обладать магическими способностями? В присутствии бравого солдата из каждой сложной субстанции проступает идиотизм.

Оригинальный стиль романа рождается, когда автор находит то, чего прежде никто не видел. (Брох и Кундера называют это «доселе неизвестным аспектом экзистенции».) В Праге о самом Гашеке тоже говорили, что он беспринципный. Так считали все, кто не мог представить себе других принципов, кроме собственных. Жена Гашека Ярмила и его близкие друзья в один голос говорят, что он был человеком необычайно чувствительным и закрытым. А кроме того, непредсказуемым, из-за чего часто попадал в скандальные ситуации. Одно, впрочем, ясно: он не терпел лицемерия и лжи.

Швейк – пророк и козел отпущения, говорит его духовный отец Гашек. И действительно, он символ и жертва убийственного идиотизма. Он стоически принимает насмешки, не уклоняется от тернового венца и несет свой крест. Куда? На гору, противоположную Голгофе до последнего камня, – на гору идиотизма, абсурдности, семантической и экзистенциальной слепоты. Он – напоминание душе перед смертью.

Про себя я называю Швейка «откровением Га-шека», потому что этот роман сбрасывает пелену и показывает вещи как они есть. По-гречески это называется aletheia.

В процитированном эссе Кундера пишет:

Кафка и Гашекставят нас перед огромным парадоксом: на протяжении Новой истории картезианский разум постепенно разрушал одну за другой все ценности, унаследованные от Средневековья. Но в момент окончательной победы разума миром овладеет чисто иррациональное начало (сила, жаждущая только исполнения собственной воли), потому что больше не будет никакой общепринятой системы ценностей, способной этому воспрепятствовать.

Гашек открыл прежде неведомую сторону экзистенции, и ею оказался ужасный идиотизм. Не думаю, что военным на Первой мировой не объясняли, зачем они идут на фронт. Возможно, они и были первыми, кто в конце концов понял, что все эти доводы были ложью. От первого дня до последнего война состоит из больших и малых идиотических мыслей и дел. Без этого идиотизма войн бы просто не было. Мы не найдем в романе Гашека никого, кого можно противопоставить патентованной глупости Швейка. Разве что поручика Лукаша, который сам увидел себя в Швейке.

Есть два способа читать роман о похождениях бравого солдата. Было бы ошибкой думать, что он о том, как глупый Швейк, несмотря на все свои идиотские слова и поступки, выкручивается из любой передряги. Косит под дурачка, чтобы выжить. Это не так даже на самый поверхностный взгляд, ведь в большинстве случаев Швейк ставит себя в сложное положение по собственной инициативе. Он никогда не ведет себя как эгоист, не жалеет себя, даже не проявляет инстинкта самосохранения, а, напротив, готов собой пожертвовать. Его благие намерения приводят к катастрофам, потому что государственная и военная машина в данной ситуации не предполагают любезности, благожелательности или улыбки. Они строятся на другой логике. Мне кажется, что на примере Швейка автор показал то, что пережил на собственном опыте: душевное состояние человека, который столк-нулся с идиотизмом. Гашек пробудил в себе этого «бравого солдата», чтобы другие могли над ним посмеяться. Потому что над этим можно либо смеяться, либо приходить в ужас – у них в данном случае одна основа.

Гашек прочувствовал эту двойственность войны на собственной шкуре. Будучи перебежчиком из одной армии в другую, перейдя из одной идеологии и системы ценностей в другую, он увидел мистерию метафизической глупости. Сергей Солоух приводит две справки о награждении солдата Ярослава Гашека, выданные двумя противоборствующими армиями. В обеих говорится о самоотверженности:

Во время боя 25.07 у Потуржице без устали и с пренебрежением к смертельной опасности доставлял на передовую и с передовой важные приказы и донесения, демонстрируя при этом высокий боевой дух, который поддерживал в подразделении среди товарищей призывами и прибаутками, а также вызвался участвовать в разведывательной вылазке и лично вел небольшие группы на позиции.

А ровно через два года, летом 1917-го, он упомянут, и тем же возвышенно-торжественным слогом, в уже русской справке:

Во время тяжелого июльского отхода всегда честно и мужественно исполнял свой долг, зачастую под действительным огнем артиллерии, оказываясь часто в критическом положении вследствие отхода соседних частей. В особо памятные дни, 12 и 13 июля 1917 года, после уничтожения канцелярии по собственному почину отправился в роту и вместе с другими вынес тяжесть отхода, не считаясь ни с какой опасностью.

Через сто лет после смерти Гашека о нем можно сказать такую правду: он был храбр, самоотвержен и верен себе. Без первых двух качеств он не увидел бы идиотизма, а без третьего не смог бы написать об этом гениальный роман. «Похождения бравого солдата Швейка» за сто лет из сборника смешных историй превратились в медитативное описание источников зла. Думаю, что и читатель за это время осознал необходимость экзистенциального и духовного измерения при изучении как человеческого знания, так и человеческой слепоты.

1 Пер. с фр. Наталии Санниковой.

2 Пер. с чеш. С. Востоковой.

3 Пер. с чеш. П. Богатырева.

4 Кундера М. Ненужное наследие Сервантеса / Пер. с фр. Н. Сан-никовой // Урал. 2001. № 12.

5 «Апровизацией» в Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны назывались чрезвычайные меры по обеспечению про-довольствием гражданского населения: в городах создавались «апровизационные» склады, где, по идее, можно было получить базовый набор продуктов даже в условиях общего дефицита еды.

6 Из книги Иржи Восковца «Шляпа в кустах».