Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

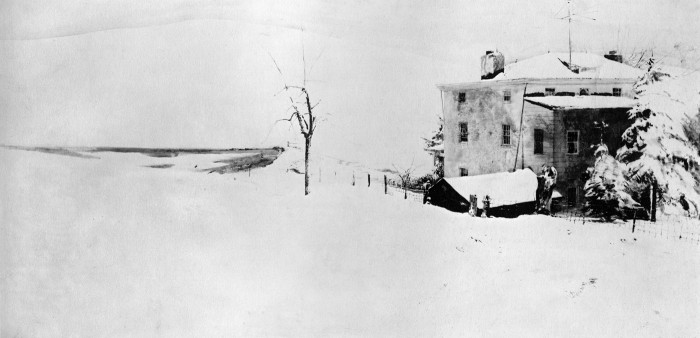

Летним днем, когда я взял напрокат машину, чтобы съездить в музей Роберта Фроста в Саут-Шефтсбери, обустроенный в доме, где он жил, а также к его могиле в Беннингтоне, Вермонт с его горами и лесами, лугами, реками и скалами казался мне слишком привлекательным, слишком красивым. Мне казалось, что фростовский ландшафт должен быть таким, как на картинах Эндрю Уайета, считающихся сухими и меланхоличными: «Я думаю, что правильное слово не “меланхолия”, а “задумчивость”. Я много думаю и мечтаю о вещах в прошлом и будущем – вечность холмов и скал, все люди, которые здесь существовали. Я предпочитаю зиму и осень, когда чувствуется костяк пейзажа, его одиночество и мертвящее чувство увядания. Я думаю, что все подобное, все, что созерцательно, молчаливо, показывает человека одиноким, – людям всегда кажется печальным. Может, это потому, что мы утратили искусство существовать в одиночку?» – пишет Уайет1, и если об этом не знать, можно допустить, что это сказал Роберт Фрост. Осень, опавшая листва, заросшие травой дороги, брошенные, ветшающие дома и сараи или люди, пребывающие в своей замкнутой жизни, деревья, снег, вновь покрывший землю, – я и сам толком не знаю, что сейчас описываю – картины Уайета или стихи Фроста2. Я был достаточно наивен, чтобы эти созданные художниками пейзажи распространить на места их жизни в Новой Англии3: Уайет жил в штате Мэн, к северу от Вермонта и Нью-Гэмпшира, где большую часть жизни провел Роберт Фрост; Новая Англия и ее люди были постоянным фоном их работ. И мне казалось, что «это все» там будет, что я встречу время в чистой форме, как в монотонном пятистопном ямбе Фроста. Что в дверях крошечной лачуги на краю дороги будет, как в стихотворении Фроста, стоять высокий видный мужчина, который помашет проезжему рукой. Но, по правде говоря, в эти дни вермонтскому пейзажу чего-то не хватало – не хватало смысла, обретенного им в картинах Уайета и стихах Фроста, и этим смыслом был, скажем, страх, излучаемый сумрачным лесом в стихотворении «Войди!», или заброшенность, пронизывающая холм, разбитую дорогу и выставленный на продажу дом на картине «Распродажа имущества».

Октябрьское утро; я сижу на веранде среди деревьев, пишу эти строки и прошу осенний день начаться медленно, прошу обмануть меня, велеть часам казаться дольше, заставить один лист упасть утром, второй – днем, одному упасть с дерева тут же у дома, второму – прилететь издалека. Кажется, это мои редкие мысли срывают с деревьев лист за листом. Мои ощущения говорят словами Фроста: я вижу, как утекают дни, и это лучшее, что они могут сделать; эта грустная метафора – прямой перенос стихотворения Фроста «Октябрь», при первой публикации сопровождавшегося подзаголовком He sees days slipping from him that were the best for what they were4. Когда стихотворение описывает чувство, вызванное пейзажем, это наделяет пейзаж новой формой бытия, отдаляет его, как бы ставит вне нашего восприятия – мы начинаем относиться к нему иначе, как к замкнутой самостоятельности. «Когда Фрост смотрит на доски, – говорит Бродский, – из которых дом сколочен, то понимает, что дерево первоначально вовсе не на это рассчитывало»5. Но при попытке найти в поэзии Фроста ответ на вопрос о предназначении дерева на ум приходит лишь концовка стихотворения «Дрова», где путник на замерзшем болоте, остановившись у старой поленницы, дивится, зачем кто-то оставил в этой глуши «дрова, чуть согревающие топь // Бездымным догоранием распада»6.

Как мне не хватило смысла в ландшафте Новой Англии, так же мне не хватило его и в биографии Фроста. Ведь я как думал? Я думал, что ужас, сквозящий в стихах Фроста, должен проявляться и в его жизни, и терпеливо пытался его нащупать, но, наверное, это было нелепостью с самого начала.

Возможно, «ужас» звучит слишком громко – похоже, первым, кто применил это слово к поэзии Фроста, был американский критик Рэндалл Джаррелл, написавший в 1947 году, что «стихотворения Фроста начинаются с констатации ясного и ужасающего присутствия зла в мире и завершаются выводом, что это так, и ничего вы с этим не сделаете». Позднее критик добавляет, что для Фроста «навязчивыми темами являются изоляция, угасание и конечность человека». «Устрашающим поэтом» назвал Фроста профессор английской литературы в Колумбийском университете Лайонел Триллинг в поздравительной речи к 85-летию Фроста. Трудно судить, насколько искренен в своей ответной речи был Роберт Фрост, но его, похоже, смутило это высказывание: «Я радуюсь более глубокому, чем когдалибо, вглядыванию в меня, но разве я устрашающ? Все это для меня внове – обращение к Д. Г. Лоуренсу (Триллинг в своей речи еще и приводит цитату из модерниста Лоуренса – о том, что “старые американские художники – безнадежные лжецы”. – У. T.). Я нынче вечером нервничаю, очень нервничаю... Или же я просто лгу, как говорит мистер Триллинг?.. О боже, за всю свою жизнь мне не приходилось так много думать о себе». Если к сказанному здесь добавить другое высказывание Фроста из его писем («Я пытался сказать, что меня очень сложно разгадать, если я вообще могу судить о природе человека. Вполне возможно, что больше всего я обманывал, когда сильнее всего стремился сказать правду»), то становится видно, что Фрост сознавал, что его раздумьям о себе нельзя доверять, но, с другой стороны, возможно, он и не лукавил, утверждая, что за всю жизнь так много не думал о себе, а соответственно, и о том, что своими стихами он может внушать ужас. (Правда, через год после восемьдесят пятого дня рождения он признал, что в его поэзии «масса всего такого, по поводу чего можно быть угрюмым. Там сплошная тьма». И все же не покидает ощущение серьезного несоответствия между тем, что Фрост писал в стихах, и тем, что он сам о них думал.)

Я же, в свою очередь, за отнесение «ужаса» к Фросту, как обычно, в долгу перед Иосифом Бродским – надо признать, что именно его эссе «О скорби и разуме» как раз и вызвало у меня интерес к американскому поэту. В этом эссе Бродский обращает внимание на то, что представления о Фросте как о певце сельской жизни совершенно нелепы, хотя почти все стихотворения Фроста связаны с природой, глубинкой Новой Англии и населяющими ее людьми. В свое время в самом первом своем отзыве о стихах Фроста Эзра Паунд рассуждал о его скучных, не думающих персонажах («Мне не особо хотелось бы с ними повстречаться, но я знаю, что такие существуют»), а в 1931 году писал о сборнике Фроста «Ручей, текущий на Запад»: «Искренняя, очень скучная поэзия, без трагедии, без эмоций, метрически неинтересная; старательно зафиксированная жизнь, в которой нет ни интеллектуального интереса, ни какой-либо страсти… Жизнь Новой Англии, наверное, в основном такова, какой ее описывает Фрост. Трудно понять, чем такая жизнь существенно отличается от того, как живут лошади и овцы». Паунд явно не считает, что «тщательная фиксация жизни» может быть тем, к чему стоит стремиться в поэзии и что может оказаться чем-то намного большим – и пугающим, – чем образы, аллюзии, отсылки, уподобления и метафоры.

Фроста действительно воспринимали и воспринимают как поэта традиционного и пасторального. В одном из опросов студенты-филологи ответили, описывая свои впечатления от поэзии Фроста: «Мудрый старик-фермер», который «умеет в природе заметить то, чего не замечали до него другие», а поэтому и «сказать о Новой Англии так, что каждый поймет, до чего это чудесный край»7. Такое впечатление можно получить от его стихотворений самих по себе, но для американцев добавляется еще и созданный самим Фростом публичный образ – седовласый мудрец от сохи с белыми растрепанными волосами, лукавыми, глубоко посаженными под кустистыми бровями глазами, большими натруженными руками, по-крестьянски неспешной речью с характерными местными словечками; Фрост отличался, как сказал один интервьюер, «большой основательностью, словно могучий природный объект». Своим современникам он казался певцом патриархальной фермерской Америки (пейзажный лирик, поэт деревни, мастер элегии и медитации), поэтом-землепащцем, дорожащим безыскусными радостями сельского житья-бытья и совершенно чуждым интеллектуальным сложностям и сомнениям, которыми переполнены книги других поэтов его поколения. (В действительности же никакого фермера из Фроста не вышло, и в те годы, когда он еще пытался заниматься сельским хозяйством, его ферма в Дерри моментально разорилась бы, не будь у него завещанного дедом пособия.) Большую часть жизни Фрост провел, читая как придется различные лекции в университетах Америки, а потом еще и занимая оплачиваемые должности академического поэта. Во второй половине жизни Фрост получал самые разные литературные премии (включая четыре Пулитцеровских) и почетные звания, в 1961 году читал стихи на церемонии инаугурации президента Кеннеди. Стихотворения Фроста были включены в обязательный американский культурный канон и школьные хрестоматии по литературе, и большинство американских школьников относились к нему как к обязательной литературе, то есть с неприязнью.

Слава богу, читая Фроста, я всего этого не знал, и либо из-за Бродского, либо из-за чего-то еще Фрост для меня сразу же проявился лишь в одном его угрожающем облике.

В желании искать истоки творчества поэта в его жизни есть явное упрощение; комментарии к стихам Фроста тоже по большей части опираются на ссылки на события его жизни, и действительно, стихи Фроста дают для этого повод: Фрост часто писал об очень конкретных жизненных происшествиях, описывал хорошо знакомых людей, дороги, ручьи, деревья. Например, в действительно мрачной поэме «Домашнее кладбище» речь идет об отношениях мужа и жены после смерти их маленького ребенка; в комментарии к ней написано: «Роберт Фрост не раз говорил, что поводом для написания «Домашнего кладбища» ему послужила реальная судьба Леоны Харвей. Леона – старшая сестра Элинор, жены Фроста – разошлась со своим мужем после смерти их ребенка в 1895 г.». Однако «Фрост нередко искажал или приукрашивал факты своей биографии. Есть много оснований считать, что в этом стихотворении отражено и горе потери первого сына, пережитое Фростами в 1900 г. Дело не только в том, что описание места действия (лестницы на второй этаж с окном на площадке) соответствует интерьеру дома Фростов в Дерри или что героиня поэмы произносит фразу “But the world’s evil”, которую после смерти сына постоянно произносила жена Фроста. Мотив непонимания между мужем и женой не раз встречается в поэзии Фроста. Стоическая позиция мужа – это позиция самого Фроста, к которой он пришел после мучительных испытаний молодости»8.

В сущности, в комментарии сказано, что женой и мужем в стихотворении могли быть Фрост и Элинор, но при этом забывается, что есть и некто третий, представляющий обоих и по реальности превосходящий оба персонажа, и он не обнаруживается в биографии этих двоих. Бродский считает персонажей «Домашних похорон», как он переводит это название, двумя голосами Фроста: в упомянутой статье «О скорби и разуме» он говорит, что скорбь представляет женщина, разум – мужчина, и «сливаясь, они приводят в движение нечто, что за неимением лучшего слова можно назвать просто жизнью»9.

В жизни Фроста было предостаточно драматизма или трагизма, что могло повлиять и, возможно, повлияло на его поэзию: суровый отец, трудная молодость и жизнь фермера-неудачника, разнообразные фобии, преследовавшие Фроста всю жизнь, в том числе страх перед неудачей и перед безумием (дочь Ирма была психически больна, сестра Дженни умерла в больнице после девятилетнего психического распада), смерть детей (первый сын Элиот умер, не дожив до четырех лет, дочь Марджори умерла при родах в двадцать девять, сын Кэрол покончил с собой в тридцать восемь), сложные отношения с женой Элинор и ее смерть в 1938 году, когда постоянное чувство вины Фроста, похоже, достигло высшей ступени. Все время их совместной жизни Фроста мучило молчание Элинор, казавшееся ему немым укором и карой за причиненные страдания. Как рассказывал Фрост своему биографу Лоренсу Томпсону, два последних дня перед смертью Элинор он сидел в коридоре и ждал, что она позовет его в комнату и что-то скажет – возможно, простит ему жертвы и страдания, на которые ей пришлось пойти из-за его решения стать поэтом, но Элинор, вероятнее всего, в тот миг была слишком слаба, чтобы вступать в разговоры с мужем, и так и не позвала Фроста, а он, в свою очередь, сам в комнату умирающей так и не вошел – возможно, боялся, что Элинор вновь его в чем-нибудь упрекнет. (Хотя бы в том, что страстность Фроста заставила ее, невзирая на чрезвычайно хрупкое здоровье, выносить шестерых детей; выкидыш в возрасте 52 лет при восьмой беременности привел Элинор к полному нервному истощению.) Но для Фроста так и осталось неясным, не захотела Элинор сказать ему что-нибудь или не смогла, и он выбрал более болезненный вариант: ее прощальное безмолвие было карой. В августе 1938 года, через четыре месяца после смерти Элинор, Фрост писал в письме: «Боюсь, что заставил ее жить жизнью, для которой она была слишком хрупкой. Слишком много детей, слишком много мест жительства, слишком много перемен. Это требовало такой верности, что обессилило бы любую женщину. Пусть Бог меня проклянет, когда пожелает. Я не способен переживать чужие смерти, как это делала она. Я цвел в немыслимо избалованной жизни». Говоря о своих несчастьях, напоминающих о ветхозаветном Иове (Фроста всегда интересовала Книга Иова, описывающая незаслуженные страдания: одна из его драматических поэм, «Маска разума», была посвящена Иову), Фрост после помещения дочери Ирмы в психиатрическую лечебницу сказал своему другу Луису Антермайру: «Посмотри на мое семейное “счастье”, и ты наверняка подумаешь, не довольно ли». Фрост однажды назвал себя «ветхозаветным христианином», возможно, в том же значении, как говорил об этом Бродский, то есть что действия бога в отношении человека не имеют никакого обоснования, и Фрост боялся, что может не оправдать совершенное им перед богом.

Чувство вины создавало постоянный фон самосознания Фроста; судя по стихам и биографиям, Фроста всю жизнь преследовал страх. Список фобий Фроста, составленный его биографом Лоренсом Томпсоном, весьма обширен и включает в себя среди прочего боязнь выступлений перед публикой, боязнь смерти, боязнь бога, боязнь быть описанным, боязнь человека, боязнь не реализоваться как поэту, боязнь, что Робинсон может оказаться лучшим поэтом, чем он сам, боязнь сойти с ума, страх перед отцом как судией, страх перед темнотой, боязнь неудачи, страх перед страхом, страх потерять возлюбленную, страх спать одному, страх перед заслуженной карой, боязнь ошибиться, боязнь стать конформистом. Наряду с многочисленными фобиями много места в размышлениях Фроста занимает преодоление страха; способность проявить героизм Фрост считал делом всей жизни: в свое время он приветствовал решение своего друга, английского писателя и поэта Эдварда Томаса, уйти добровольцем на Первую мировую войну – Томас погиб в бою.

Но случай, о котором я хочу упомянуть, связан с боязнью темноты: дело происходит летом 1895 года, когда Фрост (в ту пору ему был 21 год) один ночевал в сельском доме и в дверь кто-то постучал. Забыв о заряженном пистолете, на всякий случай лежавшем у кровати, Фрост крадучись вышел на кухню, встал на подоконник, оттуда воскликнул со всей возможной бодростью: «Войдите!», а сам сиганул наружу, во тьму. Ночь он провел, слоняясь между домом и постоялым двором неподалеку, но так и не решился войти в дом, где мог находиться чужак. Поутру оказалось, что у него на кухне решил проспаться совершенно безвредный сосед, побоявшийся ночью заявиться домой в пьяном виде. Жуткое переживание, которое, как можно судить по отношению к нему Фроста, преследовало его годами, пока не стало стихотворением «Незапертая дверь», завершающимся словами: «Итак, услышав стук, / Я вмиг покинул клеть, / Чтоб спрятаться в миру / И тут же постареть»10.

То, как мы обычно ищем причины психических явлений, заставляет думать, что за боязнью темноты кроется нечто большее, чем тьма, что она выражает что-то еще; примерно так рассуждает Бродский, описывая стихотворение Фроста «Войди!» – о прогулке до леса, где уже стемнело и откуда звучит песнь дрозда, с последними лучами солнца как бы зовущая в темный лес, но человек войти туда отказывается: «Но если вы захотите прочесть “Войди!” как стихотворение о природе, извольте. Хотя я предлагаю, чтобы вы подольше задержались на заглавии. Двадцать строчек стихотворения составляют, в сущности, перевод заглавия. И, боюсь, в этом переводе “войди” означает “умри”»11. Но мне все же кажется, что «страх перед темнотой» или «страх перед лесом» могут оказаться ощущениями, которые не поддаются дальнейшему редуцированию до какой-то разумно объяснимой причины, и что именно такой «неосознанный страх» как раз и проявляется в стихотворениях Фроста; возможно, среди страхов Фроста найдется место и для таких, что избегают разъяснений – как боялась разъяснения ситуации женщина в стихотворении «Домашние похороны». Возможно, подобный страх не описать словами, но он ощутим – в том значении, как Фрост имел обыкновение говорить о «звуке смысла» (sound of sense): «То, что нам дано в жизни и чего нам так часто не хватает в литературе, – это звуки предложения, скрывающиеся под словами. Слова сами по себе не выражают смысл...» Фрост приводит в пример людей, разговаривающих за закрытой дверью, когда голоса слышны, но слов не разобрать: слушатель все равно способен уловить смысл сказанного12. Ужас, излучаемый лесом в стихотворениях Фроста, рассудком не понять – как непонятны были мистические голоса, которые с детства слышал Фрост. Позднее эти голоса стали повторять то, что он сказал, – с немного иной модуляцией, и казалось, что они высмеивают его мысли.

Фрост прожил долгую жизнь, и даже трехтомная биография Лоренса Томпсона не в силах ее охватить, но если несколькими событиями и в самом деле можно охарактеризовать человеческую жизнь, то не удержусь и расскажу о его юношеской попытке самоубийства – если это можно так назвать, – хотя это, быть может, был единственный «поэтический» шаг в его жизни: в двадцатилетнем возрасте Фрост пытался «исчезнуть» в Дисмал-Суомпе, то есть Мрачном болоте. Осенью 1894 года Фрост понял из писем своей избранницы Элинор Уайт, что она отдает предпочтение одному из студентов своего университета, и решил действовать: заказал отпечатать в двух экземплярах небольшую книжку на старинной бумаге и переплести ее в кожу: книжка называлась Twilight («Сумерки») и содержала четыре любовных стихотворения Фроста. Потом он на поезде приехал в Кантон, где в университете Сент-Лоренс училась Элинор, и постучался в двери пансиона. Но Элинор при виде Фроста была возмущена и разгневана – Фроста не ждали, тем более что мужчины могли посещать пансион в строго определенные часы. Элинор, как показалось Фросту, равнодушно взяла столь значимый для него сборничек, потребовала, чтобы Фрост немедленно возвращался домой, и закрыла двери. Отвергнутый любовник шагал по шпалам до следующей станции, по пути разрывая в клочья и разбрасывая по земле свой драгоценный экземпляр сборника.

Крах его любви был связан с неуверенностью поиска своего пути как поэта, казалось, что в жизни уже нет никаких надежд, и Фрост решил покончить с собой, покарав возлюбленную за равнодушие. Но он выбрал странный способ это сделать, а именно, сгинуть в диком болоте, тянущемся на тридцать километров вдоль границы Вирджинии и Северной Каролины, без малого в полутора тысячах километров от Лоренса. Вероятнее всего, его выбор определила поэзия: про Дисмал-Суомп писал любимый поэт Фроста Генри Лонгфелло; а может, он хотел оказаться похожим на юношу из стихотворения ирландского поэта Томаса Мора «Озеро Дисмал-Суомп», который «потерял рассудок после смерти любимой девушки и внезапно исчез так, что никто из друзей о нем ничего больше не узнал, <...> но, бродя по Мрачному болоту, умер от голода или утонул в одной из ужасных топей». В стихотворении болото описывается как весьма жуткое место с ядовитыми змеями и хищными зверями, трясинами, зарослями, где «умершие виноградники плачут своими ядовитыми слезами», одним словом, ландшафт как нельзя лучше соответствовал отчаянию Фроста и, надо сказать, самому болоту тоже. В бешенстве от ревности, уязвленной гордости и отчаяния, никого не предупредив, Фрост 6 ноября 1894 года ушел из дома и после многодневного путешествия на поезде и пароходе прибыл в Норфолк, вечером достиг селения Дип-Крик, за которым начиналось описанное поэтами болото, и углубился в него. На счастье Фроста или на его беду, если не говорить о ночных страхах, ничего особенного не произошло. Было полнолуние, Фрост шел по старой дороге вдоль канала и уже за полночь натолкнулся на шлюз – там стоял пароход, команда которого дожидалась охотников на уток, отправлявшихся в свою ежегодную развлекательную поездку. Когда Фрост поутру проснулся в порту Элизабет, на палубе суденышка никого не было, лишь старая чернокожая уборщица, не обращая на него никакого внимания, напевала песенку, хорошо соответствовавшую состоянию Фроста: «Тоскливо, тоскливо у меня на сердце». Он поехал дальше вместе с охотниками, державшими путь в Нэгс-Хед, неподалеку от Атлантического океана. На следующее утро его спутники открыли бешеный огонь по уткам, дробь так и барабанила по крыше небольшого постоялого двора, и Фрост подумал с грустью: «Хорошо бы, чтобы Элинор узнала, что ее возлюбленный пал от рук перепившихся охотников на уток в Нэгс-Хеде, Северная Каролина». Оставшись без денег, Фрост направился в сторону дома, добираясь на товарняках, перебиваясь случайными заработками, а потом, преодолев стыд, отправил матери письмо с просьбой прислать денег на обратную дорогу. После почти месячного отсутствия он вернулся в Лоренс. Хотя это романтическое приключение отразилось в нескольких стихотворениях Фроста, и сам Фрост о нем неоднократно вспоминал и рассказывал – пусть это и показывает, в какой мере Фрост мог впечатляться поэзией – все же вряд ли этот случай характеризует Фроста в плане тональности его стихов – из истории Дисмал-Суомпа получился бы совсем другой, гораздо более романтичный поэт. Правда, переживание страха всегда связано с чем-то, что еще только может произойти, и можно допустить, что у Фроста было много «предвидения страха», связанного воедино поэтическими образами Дисмал-Суомпа и собственным воображением.

Не знаю, можно ли подойти ближе к его стихам (или к «сущности» Фроста, если таковая существует), рассказав случай о том, что однажды ночью Фрост разбудил старшую, в ту пору шестилетнюю дочь Лесли и отвел ее на кухню, где сидела плачущая Элинор, – только тут Лесли увидела, что в руках у отца револьвер. Переводя револьвер с Элинор на себя, он потребовал от Лесли выбрать – отец или мать, ибо один из них утром будет мертв.

Можно еще по привычке искать причины в детстве – хотя бы в истории о том, как умирающий от туберкулеза отец, истосковавшийся по человеческой теплоте, попросил Роберта лечь с ним рядом. Когда отец уснул, мальчик, боясь его разбудить и не смея шевельнуться, ощутил на своем лице тяжелое отцовское дыхание. Фрост, от природы очень болезненный, потом говорил, что отец «отдал» ему свой туберкулез.

Все эти случаи работают в моем сознании по одной схеме: они вроде бы характеризуют личность Фроста, обозначая страх и ужас, которые еще должны были каким-то своим собственным способом найти путь к поэзии Фроста, – между прочим, раздумий самого Фроста о них как бы и нет; свой страх и неуверенность он имел обыкновение скрывать, он избегал публичного чтения своих самых мрачных стихов – правда, и в них тоже присутствие мрачности лишь ощущается. Стиль всей его поэзии выраженно сдержанный; возможно, такая же сдержанность была свойственна его публичным высказываниям. И тем не менее не могу отмахнуться от отдельных строк и метафор Фроста, вновь и вновь приходящих на ум: скажем, звезды как незрячие белоснежные мраморные глаза Минервы в посвященном смерти сына Элиота стихотворении «Звезды» или «универсальная катаракта смерти» в стихотворении «Ручей, текущий на Запад», в котором Фросту вдобавок удается наложить одну на другую сразу три пустоты – abyss, void и emptiness: “It seriously, sadly, runs away / To fill the abyss’s void with emptiness”13. Или же пугающий образ из стихотворения «Тягловая лошадь», где из леса выходит незнакомец, подходит к повозке и закалывает лошадь, из-за чего путникам остаток пути придется идти пешком. Поразительным образом другое, вроде бы «невинное» и чрезвычайно знаменитое стихотворение 1922 года, где речь идет о раздумьях человека, зимним вечером едущего в повозке домой и остановившегося у леса, которое так и называется: «Стоя у леса в снежный вечер»14, тоже нередко толкуют как тягу Фроста к смерти и избавление от этой тяги, хотя в стихотворении не говорится ничего, кроме того, что путь еще далек: “The woods are lovely, dark and deep, / But I have promises to keep, / And miles to go before I sleep, / And miles to go before I sleep”15. И если сам Фрост связывал рождение стихотворения с этакой «небольшой галлюцинацией», то критики убеждены, что оно отражает настроение Фроста в годы, когда он фермерствовал в Дерри, причем его дочь Лесли полагает, что озеро, упомянутое в стихотворении, – это пруд неподалеку от их хозяйства, мимо которого Фрост часто проезжал и которое могло вызвать у него более или менее осознанное желание утопиться или – и это больше соответствует тексту стихотворения – улечься в снег и заснуть. И опять – в этом толковании стихотворения не осознается, «что человек по-настоящему занимается стихами, а не собственной жизнью. Если бы он выбрал жизнь, быт, он бы не писал стихи, а занимался другими вещами. Потому что поэзия не обеспечивает жизнью, жизнь нельзя купить поэзией. <…> Это антибиографический процесс»16.

Я уже упоминал, что попытка самоубийства в Дисмал-Суомпе, возможно, была единственным «поэтическим» шагом в жизни Фроста – таким, какой мог быть сделан в поэме подлиннее, меж тем жизнь его так и не дает никакого ответа на вопрос, почему его стихи такие мрачные. Не дают его и мгновения его настоящей смерти, как, несмотря на бесчисленные свидетельства, нам по-прежнему хотелось бы надеяться, когда мы думаем о последних мгновениях. Из поучения о конце жизни Фроста ничего толком не получается, и самое яркое, что, возможно, в нем обозначается, дурацким образом связано с его «русским делом»: в 1962 году Фрост в ходе «советско-американского культурного обмена» гостил в Советском Союзе, где встретился с тогдашним главой советского государства Никитой Хрущевым и даже попытался убедить его в необходимости объединения Берлина, удостоившись в ответ от Хрущева реплики: «У вас душа поэта»17. Позднее Фрост выдал прессе, что Хрущев «разбойник», который «нас [американцев] не боится», и вызвал переполох в Белом доме, процитировав репортерам якобы сказанную Хрущевым фразу о том, что «американцы слишком либеральны, чтобы воевать».

Когда через полгода Фрост уже лежал на смертном одре в бостонской больнице, его сочли необходимым навестить три деятеля русской культуры – так хочется их назвать, ибо это неуклюжее понятие лучше всего подходит для описания тех, кто в советские годы мог выезжать на Запад, – писатель Валентин Катаев, поэт Константин Симонов и драматург Виктор Розов. (Их отношение к Фросту лучше всего характеризует грустно оброненное неким русским поэтом: «Наши поэты столько не живут».) Этот визит таким, как ему хотелось его видеть, позднее описал Валентин Катаев, знаменитый использованием всяческих былей и небылиц для украшательства своей биографии: «...в молчаливом многоэтажном госпитале, днем и ночью окруженном фоторепортерами и операторами телевизионных корпораций, на высокой кровати, поставленной посредине отдельной палаты, подпертый свежими большими подушками, среди цветов и золотогорлых бутылок французского шампанского в ушате с битым льдом, – неутомимо разглагольствуя, умирал столетний Роберт Фрост, знаменитый американский поэт, поворачивая во все стороны грозные, как у пророка, и наивные, как у ребенка, рыжие глаза на неподвижном пергаментно‑пятнистом лице, уже как бы захватанном коричневыми пальцами вечности. <...> Теперь он, лежа с бокалом в руке на высокой хирургической кровати, смотрел на меня в упор и, стараясь, чтобы клико не пролилось на его белоснежную рубашку, открывавшую коричнево‑пергаментную шею, усеянную гречкой, говорил в повышенно-пророческом бостонском стиле, обращаясь к кому-то, видимому лишь ему одному». Катаев продолжает весьма бесцеремонной фразой: «Может быть, он видел за моей спиной испепеленные крылья, и это заставляло его еще больше волноваться». Если верить Катаеву, Фрост сказал: «Мне смешно слышать, когда люди уверяют, что ее не будет. Можете мне поверить: она вполне может когда‑нибудь разразиться. Но если она разразится… Люди, я призываю вас к этому… Человечество, прислушайся к моему голосу… Во имя высшей правды, если начнется всеобщее мировое безумие, – не отравляйте колодцев, оставляйте на деревьях яблоки, чтобы люди могли утолить голод и жажду, если мы не хотим, чтобы жизнь на земле навсегда исчезла. Я кончил. А теперь говори ты, – сердито сказал он и с усилием коснулся своим бокалом моего бокала. Он в упор смотрел на меня своими настойчивыми глазами, которые в этот миг вдруг показались мне искусственными, глядящими в прорези пятнистой маски, молчаливо требуя моего ответа»18. Катаев позволил себе приписать Фросту безобразный стиль передовиц «Правды» и тут же сам завершил рассказ на высшей ноте пошлости: будь все человечество таким как Фрост, войн бы не было и жизнь была бы иной.

В последнем интервью, которое Фрост дал незадолго до того, как попасть в госпиталь, он стоически заявил: «Я не воспринимаю жизнь слишком серьезно. Трудно войти в этот мир и трудно из него выйти. А в том, что посередине, особого смысла нет. Если это звучит пессимистично, то пусть так и будет». Судя по словам Фроста о том, что он из больницы уже не вернется, он понимал, что его ждет, и к тому же, похоже, сознавал, чего своей поэзией достиг, так что то возвращение, о котором он говорил в стихотворении Away! («Последнее»), было уже невозможно: “And I may return / If dissatisfied / With what I learn / From having died”19.

Фрост умер в ночь с 28 на 29 января 1963 года от тромба в левой ноге и повторной легочной эмболии. Последними его словами под вечер 28 января были: «Я чувствую себя так, будто это мои последние часы».

Но для меня дела обстоят так, будто биография Фроста и картины из его жизни меня обманули. Из них в моей памяти, скорее всего, сохранятся лишь некоторые события – какие-то картинки измолодости в Сан-Франциско, Дисмал-Суомпе, смерть Элинор, отношения с сыном Кэролом, поздняя страсть Фроста к секретарше Кэтлин Моррисон, несколько сельских фотографий и его выступление, выложенное на YouTube (документальных фильмов про Фроста я не видел). Обманули, потому что «подлинный» Фрост и «подлинные» фростовские ландшафты кроются в его стихах, а в них мне открываются все те же белые, затянутые катарактой глаза богини Минервы, уже напугавшие меня в стихотворении «Звезды», и фоном – темные деревья, заброшенные сараи и заснеженные поля, где нет места человеку, а порой кажется, что и автору стихотворения тоже.

В статье использованы следующие биографии Роберта Фроста:

Thompson L. Robert Frost: The Early Years. New York, Chicago, San Francisco: Holt, Rinehart and Winston, 1966.

Thompson L. Robert Frost: The Years of Triumph. New York, Chicago, San Francisco: Holt, Rinehart and Winston, 1970.

Thompson L., Winnick R. Robert Frost: The Later Years. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.

Meyers J. Robert Frost: A Biography. Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 1996.

1Цит. по: Юрьева Т. Эндрю Уайет. М.: Изобразительное искусство, 1986. С. 134.

2Был рад, когда прочел, что сходство с Уайетом усмотрел и сам Роберт Фрост: ≪У Вас со мной есть нечто общее, что могло бы вызвать чуть ли не изумление – словно мы друг на друга влияли, росли в одной и той же семье или происходили от одних и тех же колонистов≫, – написал в письме Уайету Фрост, взвешивая возможность повторного издания своего сборника стихов ≪К северу от Бостона≫ с иллюстрациями Эндрю Уайета. Но когда Уайета попросили написать портрет Фроста, он отказался, объяснив, что свои ощущения от Роберта Фроста и его стихотворений лучше выразит в пейзажах Новой Англии, нежели в растрепанных седых волосах поэта. И все же ≪Уайета≫ Фрост получил – на 79-й день рождения друзья подарили ему акварель Эндрю Уайета ≪Зимнее солнце≫.

3Новая Англия – исторический регион на северо-востоке США, в состав которого наряду с другими штатами входят Нью-Гэмпшир и Вермонт; главный город района – Бостон. Исторически жителей района – потомков прибывших из Англии фермеров, моряков, торговцев – называли янки (yankees), этим же словом называл себя и Фрост.

4Он видит, как от него убегают дни и все лучшее, что в них было (англ.).

5Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 2000. С. 101.

6Перевод А. Сергеева.

7Фрост Р. Стихи. М.: Радуга, 1986. С. 21.

8Комментарий Ю. Здоровова в: Фрост Р. Стихи. С. 396.

9Сочинения Иосифа Бродского. СПб.: Пушкинский дом, 2000. Т. 6. С. 213.

10Перевод В. Савина

11Сочинения Иосифа Бродского. Т. 6. С. 190.

12Interviews with Robert Frost. London: Jonatahan Cape, 1967. P. 6.

13А жизнь течет по руслу, как река, / Течет печально и неторопливо, / Чтоб пустоту наполнить пустотой. (Пер. В. Топорова.)

14По-английски стихотворение называется Stopping by Woods on a Snowy Evening. Американский поэт Эдвин Арлингтон Робинсон считал его последнюю строфу лучшим из написанного в современной поэзии, вырезал ее на деревянной панели и повесил над своей кроватью. Последние строки стихотворения охотно цитировал в своих предвыборных речах Джон Кеннеди: “But I have promises to keep, / And miles to go before I sleep”, и через какое-то время стихотворение в США банализировалось до обязательной школьной литературы. Может быть, поэтому – из-за всеобщей популярности – последнюю строфу стихотворения в фильме ≪Смертестойкий≫ (Death Proof) неожиданно использует Квентин Тарантино. Другое стихотворение Фроста, ≪Неизбранная дорога≫, что еще смешнее, по-итальянски (!) читает Роберто Бениньи в фильме Джима Джармуша ≪Вне закона≫: эпизод начинается с вопроса Бениньи: ≪Зак, тебе нравится Роберт Фрост?≫ После пары строк стихотворения Бениньи добавляет: ≪Он был очень циничный человек, Роберт Фрост≫. (К сожалению, эта сноска есть и остается единственным легким местом в статье.)

15Прекрасен лес, дремуч, глубок, / Но должен я вернуться в срок, / И путь до дома еще далек, / И путь до дома еще далек. (Пер. О. Чухонцева.)

16Бродский. Книга интервью. М.: Захаров, 2005. С. 578.

17См. воспоминания Франклина Рива, американского писателя, сопровождавшего Фроста в его поездке в СССР. Иностранная литература, 2000, № 5.

18Катаев В. Святой колодец; Катаев В. Алмазный мой венец: Повести. М.: Советский писатель, 1981. С. 323.

19Но вернусь я, поверьте, / Если что не по мне, / После жизни и смерти / Умудренный вдвойне. (Пер. Р. Дубровкина.)