Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Евгений Борисович Пастернак, старший сын великого поэта, прожил долгую (скончался в 2012 году в 88 лет), и, несмотря на неизбежные тяготы, счастливую и необычайно плодотворную жизнь. В 1931 году у отца появляется новая семья, в 1942-м Евгений поступил в Академию бронетанковых войск, чтобы не попасть на фронт рядовым; на десять с лишним лет его жизнь кадрового офицера оказалась связана с армией. С 1950 по 1954 год ему пришлось служить и в Киевском военном округе, и на Дальнем Востоке. После демобилизации около 20 лет он преподавал в Московском энергетическом институте, в 1969 году защитил диссертацию кандидата технических наук.

В 1975-м – после того как он провожал семью Солженицына – его вынудили покинуть институт, но уже в 1976 году Институт мировой литературы, рассчитывавший таким образом получить архив поэта, принял Евгения Борисовича сотрудником в отдел рукописей.

Собственно, это место службы наиболее соответствовало тому делу, которому Евгений Борисович посвятил столько времени и сил. С 1960 года главным делом его жизни стало издание книг, собирание и публикация материалов и переписки отца. В 1966-м он вместе с Зинаидой Николаевной Пастернак подготовил книжку стихотворений для издательства «Художественная литература», десятки публикаций писем в журналах, однотомник прозы, где в 1982 году была впервые с 1930-х переиздана «Охранная грамота», двухтомник «Избранное», в котором был предложен опыт развернутого комментария к стихам и прозе, намного превосходивший комментарии, сопровождавшие первое издание Пастернака в «Библиотеке поэта» 1965 года. Неизменным соавтором и помощником в этом деле была жена Евгения Борисовича, Елена Владимировна. В 1988 году состоялось наконец и издание на родине «Доктора Живаго», но и во все последующие годы Евгений Борисович переводил и публиковал отцовскую переписку, плодом его и Елены Владимировны усилий стало 11-томное собрание сочинений Пастернака. Перу Евгения Борисовича принадлежит и первая, чрезвычайно богатая материалами отечественная биография его отца, вышедшая сперва под названием «Материалы для биографии». Забота о сохранности отцовского наследия была неотделима от щедрой помощи исследователям со всех концов света, обращавшимся за советами, материалами, документами.

В 1989 году Евгению Борисовичу довелось на торжественной церемонии в Стокгольме получить за отца диплом и медаль Нобелевского лауреата, от которых Борис Пастернак был вынужден отказаться из-за обрушившейся на него непристойной государственной травли (риторика которой – «оплаченное предательство», «в интересах разжигания войны», «пусть отправляется к своим капиталистическим хозяевам» – увы, до сих пор не ушла из языка пропаганды).

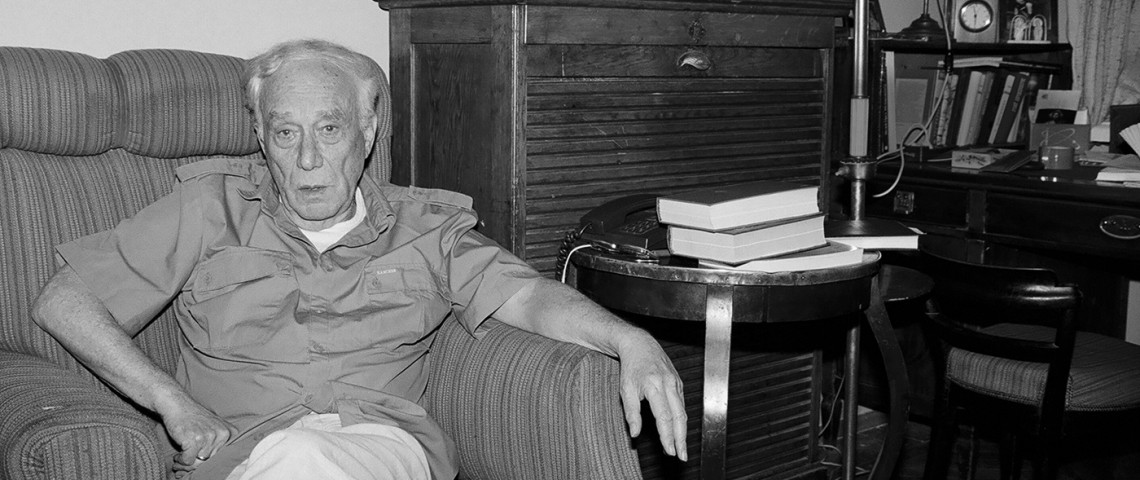

Из нижеследующего давнего, 2001 года, интервью видно, что значил для Евгения Борисовича отец, вся его жизнь и все написанное им. Разумеется, интерпретации Евгением Борисовичем и событий жизни, и отношений, и произведений отца – это индивидуальное сыновнее восприятие, было бы странно, если бы это было не так; но мне представляется, что тем, кому интересна и дорога история русской литературы ХХ столетия и фигура Бориса Пастернака, будет интересен и рассказ человека, который много и долго думал не только о содержании работ отца, но и феномене культуры в ХХ веке.

Константин Поливанов

Вы не раз говорили, что не следует предполагать за Пастернака, что он думал. А вы сами можете более или менее определенно сказать, что думал Пастернак?

По поводу романа есть много писем, в которых он говорит, что он думает. Наверное, по науке ближе всего в своих разборах к этому подошел Борис Гаспаров. А если не по науке, то отец всю жизнь мечтал написать большую прозу или, как он говорил Цветаевой, вернуть истории поколение, отпавшее от нее. В «Охранной грамоте» сказано, что большинство ушло, не оставив после себя следа, потому что они предпочли земную судьбу судьбе вечной – исторической, бессмертной. Они испугались тех неудобств, тех опасностей, тех жертв, которых требует от человека его детский опыт.

Детский?

Да. В смысле непосредственного отношения к происходящему. Будьте…

…как дети.

Да. Но это не инфантильность, понимаете... Никакой инфантильности в этом нет – это именно та детская непосредственность, которую подразумевает Спаситель, когда он говорит, что никто не войдет в царство божие, если не воспримет его с той непосредственностью, с какой его воспринимают дети. Но такое детское, непосредственное отношение к истории требует жертв. Вот это чувство, между прочим, у Мандельштама, это знаменитое его стихотворение:

О, как мы любим лицемерить

И забываем без труда

То, что мы в детстве ближе к смерти,

Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюдца

Невыспавшееся дитя,

А мне уж не на кого дуться,

И я один на всех путях.

Вот это ощущение, что поколение в свои начальные годы способно на много большее, чем потом, когда эти уже взрослые люди начинают бояться самих себя. Это же есть в стихотворении «Рассвет»:

Ты значил все в моей судьбе.

Потом пришла война, разруха,

И долго-долго о Тебе

Ни слуху не было, ни духу.

(Относится к богу, да?) У Пастернака было ощущение, что его поколение потеряло лицо. Конечно, больше всего он это чувствовал у Маяковского и Асеева. Но дальше наступает период, когда он хочет вернуть историю своего поколения, то есть написать о нем, от его лица, вещь, которая говорила бы обо всем периоде, прошедшем за первое пятидесятилетие XX века. «Доктор Живаго» в подзаголовке называется «Картины полувекового обихода». Вот он всю жизнь старался выразить в искусстве голос этого поколения, отчитаться за всех, потому что этого голоса не было. Этого голоса не было и внутри России. Что значит советская литература? Это социальные заказы и социалистический реализм. И сейчас его не существует, если говорить о памяти. И в русском зарубежье, которым многие сейчас увлекаются, многое говорилось, но действительно самый замечательный писатель русской эмиграции, Набоков, выдумывал Россию. Все его вещи о России – выдуманы. Все его вещи об эмиграции – скажем, о берлинской эмиграции – живые, их читаешь, как читаешь вещь, написанную с натуры. Эмигрантская литература – это литература о русской истории: Бунин писал о прошлом, Бердяев, Ремизов – это все какое-то неотчетное слово. А Пастернак мечтал это сделать, всю жизнь он совершенствовал какую-то вещь, которая потом стала «Доктором Живаго» и которую он смог написать только после войны. Почему? Потому что все-таки революция для него была каким-то знаком появления новых ценностей, новых устремлений. Во время войны он почувствовал, что ценности – то, о чем надо писать, – остались существенно прежними, что это по-прежнему русские люди (хотя они стали советскими, но это совершенно ничего не значит), что у христианства есть глубокие корни и глубокие возможности, о которых можно только мечтать, и его приход во время написания романа, его, так сказать, возвращение к детской вере – это чрезвычайно важное событие. Поэтому за ним, за романом в России пошло целое поколение. То, что называется диссидентами, и то, что за ними следует в духовной атмосфере нашего «теперь», – это все читатели и почитатели «Доктора Живаго».

У Мандельштама были стихи о том, что читать его будут как раз его нынешние охранники. Но где же поколение, обученное той грамматике истории, о которой говорит Пастернак?

Произошла страшная историческая несправедливость. Те, кому роман был насущно необходим, те, для кого он писался…

…погибали в лагерях.

Погибали в лагерях. И потом, ведь тридцать лет роман не был достоянием широкой публики. И это отразилось и на читателях, и на литературе, и на судьбах России. Вот книга, которая была написана для людей 50-х годов, и она дошла до элиты, которая не могла ее воспринять.

То есть не произошло исторической артикуляции опыта посредством книги Пастернака.

Да. А новому поколению после Пастернака это тоже, к сожалению, не удалось: начался развал после перестройки – постмодернизм, до него была стандартная советская литература, а после нее стало не до литературы. Гаспаров в предисловии к Мандельштаму цитирует мандельштамовскую статью: «Быть может, самое утешительное во всем положении русской поэзии – это глубокое и чистое неведение, незнание народа о своей поэзии. Массы, сохранившие здоровое филологическое чутье, те слои, где прорастает, крепнет и развивается морфология языка, просто-напросто еще не вошли в соприкосновение с индивидуалистической русской поэзией. Она еще не дошла до своих читателей и, быть может, дойдет до них только тогда, когда погаснут поэтические светила, пославшие свои лучи к этой отдаленной и пока недостижимой цели». Так вот, Пастернак хотел вернуть истории поколение, видимо, от нее отпавшее. Есть его письмо к Нине Табидзе, написанное за несколько месяцев до присуждения ему Нобелевской премии. Вот что он пишет: «Сейчас мукою художников будет не то, признаны ли они и признаны ли будут застаивающейся, запоздалой политической современностью или властью, но неспособность совершенно оторваться от понятий, ставших привычными, забыть навязывающиеся навыки, нарушить непрерывность. Надо понять, что все стало прошлым, что конец виденного и пережитого был уже, а не еще предстоит. Надо отказаться от мысли, что все будет продолжать объявляться перед тем, как начинать существовать, и допустить возможность такого времени, когда все опять будет двигаться и изменяться без предварительного объявления. Эта трудность есть и для меня. “Живаго” – это очень важный шаг, это большое счастье и удача, какие мне даже не снились. Но это сделано, и вместе с периодом, который эта книга выражает больше всего, написанногодругими, книга эта и ее автор уходят в прошлое, и передо мною, еще живым, освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятым наполнить. И откуда мне взять на это силу?»

Это совершенно замечательная констатация факта того, что существует пустое неосмысленное пространство – тот период, который называется «революция», который называется «социалистические чаяния», вывернутые, искаженные, – такой, какой позже стала также и Французская революция. Еще один ад и террор. Этот период прошел, и от глухоты, которая осталась, надо было перейти к чему-то новому. «Живаго» – последняя вещь того периода, но первой вещи нового периода еще нет. Вот вы говорите – Пелевин… Нет, в действительности это не то, что дает глоток нового воздуха. Бывали периоды упадка, долгие. Долгие-долгие периоды упадка. Но тут еще высказана такая очень важная мысль: для расцвета литературы и искусства должно что-то созревать и становиться – раньше, чем оно начнет себя объявлять и разменивать себя на рекламу и объявления. А ведь сейчас-то наоборот! Хотя и сейчас опять: я не знаю, что представляет собой русская современная литература даже в объявлениях. Она не очень-то и объявляется. Глухота. Должно появиться что-то существенно новое. И Пастернак хотел даже это начать сам. Он начал писать пьесу «Слепая красавица» о крепостном праве в России и обратился к православию, хотя и был близок к нему с детства, но объяснять свои поступки стал православными мотивами, когда писал «Доктора Живаго».

Я не могу сказать, что после него было написано что-нибудь, что означало бы появление нового поколения в литературе и искусстве. Может быть, что шок какой-то… Хотя надежда же была, когда вышел «Один день Ивана Денисовича». Но Александр Исаевич выбрал путь историка, выбрал путь нравственного писателя и отложил чистое искусство.

Мне кажется, что то, что можно объяснить, всегда уже есть. В частности, так дело обстоит у Пруста, когда говорится, что если что-то должно случиться в жизни, то это уже случилось в юности, и это как бы дает нам шанс, возможность. Для Пруста эта возможность осуществления – творчество. Как вы думаете, что для Пастернака было тем, что он потерял, что нужно было найти и что разворачивалось всю жизнь?

Он искал ответ на тот дар жизни, на тот подарок жизни, понимания, творчества, который он получил в детстве. Он был сыном художника и музыкантши, высокое искусство видел с детства, и он искал возможность ответить на это с той же силой, с которой в России – возможно, к сожалению, не до конца – это сделал Блок, особенно в отрывках своей прозы, а в Европе – Пруст и Рильке. Ощущение того, что следующее слово надо сказать, – это и было движущим мотивом его творчества. Кстати, Пруста он прочел полностью и последовательно, уже когда роман был написан, поскольку считал, что если он будет читать Пруста, то может раствориться в этом чтении, боялся влияния.

Я хотел процитировать его высказывание: «…я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое». Женщин пока оставим…

Нет, женщин не оставляйте!

Жалость к родителям – как это отношение отразилось на вас, особенно если вспомнить разрыв?

Не разрыв, а разлуку… Папочка всю жизнь стремился… Вот это у него сказано абсолютно точно: что для Пастернака значат адские муки и вообще понятие ада и осуждения. Что такое вечное осуждение по Иоанну? Это забвение, это не неизвестность – это забвение, и вот он стремился… Получив Нобелевскую премию и отказавшись от нее, он говорил мне, что ему сейчас кажется, что он сделал достаточно, чтобы возродить память о своих родителях в мире своей известностью. Говорил, что он тем самым их поднимает снова из небытия. В христианстве, в житиях святых первых веков есть истории, как подвижники искупали своими подвигами грехи родительские, нехристианские: дети язычников своей жизнью приобщали к лику святых своих нехристианских родителей – этот опыт существует. Примерно так рассуждал Пастернак.

Евгений Борисович, извините, а почему вы до сих пор называете Бориса Леонидовича «папочкой»?

Ну потому что я просто как-то с детства так привык его называть.

Борис Леонидович вас с мамой оставил, когда вам было, если не ошибаюсь, шесть лет. Он ушел к другой женщине, и мне трудно представить сына, который не обиделся бы на отца за такой шаг. Хотелось ли вам искупить грехи своих родителей?

Ну, я так широко не замахиваюсь, но, во-первых, говоря об обиде… Я остался с мамой, и я очень… Мы оба продолжали очень любить отца. Он приходил к нам каждую неделю, самые главные мысли и разговоры были с ним, он ходил со мной гулять, разговаривал с мамочкой. Он всю жизнь старался сделать так, чтобы то, что наша семья распалась, не отразилось плохо на нашей жизни. Он помогал мамочке денежно каждый месяц, я был довольно далек и холоден по отношению к его второй жене, но не по отношению к моему младшему брату. И с ней после войны мы тоже помирились и были в хороших отношениях, потому что это она спасла отца во время арестов – ну хотя бы тем, что она сама была такой вполне советский и земной человек…

Зинаида Николаевна?

Да. Она привязывала его к земле. Понимаете, разделить его тенденции к нищенству, простоте, дешевизне жизни она не могла. Она была хозяйкой дома, ей нужно было…

Извините, я вас прерву. Как бы вы прокомментировали ее высказывание у могилы Бориса Леонидовича: «Прощай, настоящий большой коммунист, ты всей своей жизнью доказывал, что ты достоин этого звания»?

Она вполне была человеком той среды, в которой жила, и для нее Боря был образцом высоты именно современной морали – то, как она представляла себе коммунистов, было лишено ощущения той грязи, которая была в действительности. Она их высоко ставила, и выше всех тогда оказался он. Конечно, она помнила наизусть все его стихи, она его безумно любила. Она прощала ему Ольгу Всеволодовну, потому что сама уже была пожилым человеком и после потери сына очень болела и страдала. После войны я с ней совершенно помирился, и она очень хотела, чтобы я бывал у них. Я занимался с младшим братом химией, ему надо было поступать в университет. Я его очень любил. Но в действительности я был сыном своей матери – я же служил 12 лет в армии после войны. Я был офицером с академическим образованием. Мне пришлось и поездить в разные гарнизоны и места.

Скажите, а что интересного в танке?

Интересное в танке? Это мнение даже не мое, это отцово мнение: когда во время войны он был на фронте как писатель, вернувшись, он сказал: «Я понимаю, почему люди, воющие на танках, такие храбрые: они, как рыцари в Средние века, видят только то, что им предстоит уничтожить». Они видят в щель только то, что они должны сделать, и поэтому не задумываются над тем, что их в действительности окружает. Это самое интересное в танках.

Как бы вы охарактеризовали свое воспитание – ведь оно, конечно же, отличалось от того, что получил ваш отец в конце XIX века?

Ну конечно, оно было современнее, но в то же время были элементы, которых он не знал, но которыми интересовался: современная техника, физика. Он интересовался, как устроен мир, как все это работает…

Ваш отец до конца дней был достаточно здоровым и сильным человеком, его как бы не нужно было жалеть, если только не иметь в виду его некоторую такую детскую непосредственность. Цветаева, в частности, тоже считала, что главной чертой Пастернака была чрезвычайная непосредственность. Очевидно, что он эту непосредственность не растерял на протяжении всей жизни, то есть иногда он вел себя как ребенок…

Он никогда не вел себя как ребенок. Дело в том, что отца мы с мамой всегда жалели, жалели, потому что на нем висела... Ведь он вынужден был зарабатывать переводами огромные деньги, которые он тратил не на себя – он тратил на эту семью, давал что-то мамочке. В переделкинском музее есть конверт, наполненный квитанциями о почтовых переводах, в частности, в лагеря… Он помогал дочери Цветаевой. В общем, ему все время нужны были большие деньги, чтобы тратить их так, как он считал нужным. Мамочка говорила, что его ценят как курицу, которая несет золотые яйца, – за его деньги.

У него, кстати, есть замечательное высказывание, что он хотел бы иметь очень много денег, чтобы помочь всем одиноким женщинам…

Ну да, да…

Но ведь получилось так, что ни Пастернака, ни Ахматову не взяли: за Ахматову долго сидел сын Ахматовой, из-за Пастернака, очевидно, взяли Ивинскую…

Нет, нет, это неверно. Это неверно не по отношению к ним, а это неверно в оценке всей этой практики – как людей сажали и почему их сажали. За Ахматову пострадал, вы говорите, ее сын, но ведь за сто тысяч матерей страдали их дети, притом что эти матери были не ахматовыми, не великими поэтессами, никем. Понимаете, это равномерное разделение, нельзя выделить так, как вы выделили… Вы же выделяете по тому свету, который исходит от человека. Но он-то не был притягателем этого света… Ольга Всеволодовна села, как потом она доказывала, за ее близость с Пастернаком. Во втором случае это совсем точно. В первом случае это не точно, потому что она шла по 58-й статье, это доказано, сейчас издана новая книга, «Пастернак и власть». И там написано: за антисоветские высказывания и близость с людьми. Это не только Пастернак, понимаете, она же была окололитературной дамой, у нее было много знакомых.

Борис Леонидович, правда, считал, что из-за него вообще погибло… Маяковский застрелился… Это другое дело. Это как Лев Николаевич Толстой считал, что из-за него в России погибли десятки тысяч и сотни людей, и его величайшее несчастье – что на каторгу идет не он, а другие люди за близкие ему убеждения. Так в советское время тем более. У нас было неприлично спрашивать, за что человека посадили; человека сажали, потому что его сажали – потому что какой-то мерзавец его назвал, потому что кому-то пришло в голову занять его квартиру, потому что кому-то не понравилось, как он с ним поздоровался. Арест сам был таким же простым делом, как чаю выпить. Сам по себе этот вопрос абсолютно неприемлем. Так же как ответ на вопрос, почему Пастернак уцелел. Он уцелел, потому что бог дал ему уцелеть, и никакого другого ответа на это нет. Ну да, он был известен Сталину, Сталину не докладывали, что Пастернака нужно посадить, но могли и доложить, чтобы посадили.

Тем более что, насколько можно судить, он вел себя весьма вызывающе.

Он вел себя не вызывающе – вызывающе вел себя Мандельштам. Пастернак в силу своего характера не вел себя вызывающе. Он просто говорил, что думал.

Вызов – это карикатуры всякие... Он говорил то, что думал, не превышая… Это не потому, что он что-то скрывал. Вот он в свое время, как вы знаете, отказался подписать просьбу писателей расстрелять Тухачевского и Якира и спустил с лестницы приехавшего с соответствующим письмом. Пастернак на него орал: зачем вы ко мне приехали, ступайте назад, кто дал мне право судить людей и решать вопрос о жизни и смерти, это вам не контрамарки подписывать! И этот самый человек на мотоциклетке уехал обратно. А на следующий день вышла газета с подписью Пастернака. Он поехал к Ставскому, и Ставский ему сказал, что мне, мол, наплевать, посадят тебя или не посадят, но если я дам опровержение или признаю, что я подложно поставил твою подпись, то всему секретариату Союза писателей – конец. Ты этого хочешь? Тот замялся, и тогда Ставский, не дождавшись, когда кончится это толстовское юродство, вызвал машину и послал ее к Зинаиде Николаевне, которая в то время ждала ребенка, с запиской, чтобы она не выпускала мужа за ворота. Если бы Пастернак не поехал к Ставскому, а просто встал на улице и проговорил бы это громко, это могло бы кончиться трагически. Это называется вызов. Вот таких вызовов за ним не было.

Чтобы закончить тему о чувстве вины (хотя закончить ее, наверное, сложно), чувстве вины перед родителями, перед женщинами – господи, да и перед жизнью, перед всем на свете… Скажите, что значит быть сыном Пастернака? К тому же вы на него очень похожи… Если не ошибаюсь, Чуковский вспоминает, что на это замечание Пастернак якобы ответил: «Как, разве Женя тоже красивый?»

Он не считал меня красивым, я был в веснушках – он очень был обижен этими веснушками… Понимаете, после папочкиной смерти мы говорили с моим братом о том, что надо делать. Он еще тогда не окончил университета и не был женат. И он сказал, что, конечно, можно было бы бросить все свое и целиком взять на себя то, что надо делать, продолжая, так сказать, судьбу отца. Это было по конкретному поводу: тогда прислали корректуру нового перевода Кальдерона, надо было вычитывать опечатки. И он сказал: «Давай я все брошу», на что я ответил: «Зачем тебе все бросать, я это сделаю». Вот с тех пор он был хозяином в переделкинском доме – вернее, хозяйкой была Зинаида Николаевна до ее смерти, а потом – он. Дом и его судьба были как бы на нем. Так что в какой-то степени вполне справедливо, что мы отказались от переделкинского музея. Что же касается литературных дел, то они легли на нас, причем мы взяли на себя смелость считать, что все написанное Пастернаком, то есть любая строчка, должно увидеть свет. Успеем ли мы это сделать или не успеем, это другой вопрос, но по мере того, что мы сможем, все, что он написал, должно быть напечатано. Так мы начали издавать его переписку: первой была переписка с Ольгой Михайловной Фрейденберг. Она была издана не под нашим именем, в Америке. Вышла большая серия «Библиотеки поэта». Словом, для меня важность моего преподавания, каких-то моих работ была на втором месте, а на первом было то, что нужно было, чтобы вышли, скажем, очередные переводы из Шекспира. Где-то какую-то текстологическую работу все-таки делали, было много версий. Ну а потом, когда оказалось, что можно существовать, уже только что-то делая, после того как нас выгнали из Переделкина, этой работы стало столько, что все это стало главным.

Я хотел спросить о чувстве оставленности, брошенности после смерти Бориса Леонидовича. При его размахе на весь мир смерть отца…

С оставленностью, понимаете, борются тем, что берут ношу и несут ее дальше. Вот это и было двигателем того, что мы дальше в жизни делаем, – чтобы не было этого чувства оставленности. Но нельзя также забыть – ведь сразу после отцовской смерти мне одному было можно рассказывать о нем все, что я знаю, и то, что я считаю правдой. В 1967 году меня Зиновий Паперный позвал в этот самый ЦДЛ, где был вечер русской литературы к юбилею 50-летия Октябрьской революции, и я там говорил о Пастернаке. Потом там сняли директора, а мне ничего не было – кроме радости. У меня было право рассказывать такие вещи, от которых люди в аудиториях Историко-архивного института, на разных предприятиях, на заводах больших, в Черноголовке в физическом институте, – сейчас это стало общим местом, а тогда это было редкостью… Я рассказывал о биографии человека, который много понял и много сказал, я рассказывал без всякой оглядки на то, что мне можно и что нельзя говорить. Мне тогда в этом отношении все было можно говорить. Вот эта исключительность была для меня очень важна. И потом экскурсии по переделкинскому музею... Мы до десяти экскурсий в день в субботу – воскресенье проводили, и можно было рассказывать о том, что такое настоящее понимание реальности, настоящая философия – в его представлениях, вот всю эту красоту можно было хоть как-то вынести и рассказать, это было огромным счастьем. На это ушла вторая половина моей жизни.

Я так понял, что вас выгнали из университета из-за Солженицына... А как сыну Пастернака вам как-то пришлось пострадать?

Нет, никогда. То, что сын имеет право рассказывать о своем отце, это такое естественное право, на которое не замахивались разные крючкотворы. Более того, какой-то партийный дядя после того, как я раскатился полуторачасовым докладом на шарикоподшипниковом заводе… Там же сидели люди, которые докладывали. На следующий день – я тогда работал уже в Институте мировой литературы – ужасная стерва этот самый Урнов, который был секретарем парторганизации, подошел ко мне и сказал: «Евгений Борисович, я восхищен вашей смелостью, гражданской смелостью». Единственное, где нельзя было, был университет. В университете меня раз пригласили на вечерний факультет, где догадались написать большую афишу и повесить в коридоре перед парткомом, и партком, конечно, запретил, чуть не выгнали декана… А я спокойно плавал в этих водах, потому что мне это было позволено.

Скажите, помогает ли биография писателя, скажем, Пастернака, понять его творчество?

Обязательно, ведь творчество есть частицы пережитого, это не натуралистическое изображение, а это жизнь, переданная в слове.

Но мы же можем допустить, что молодой человек, который родился, скажем, в 1985 году или вообще не жил при Советском Союзе, будет читать Пастернака и не будет знать ни тех условий, ни тех поэтов, но я полагаю, что он сможет читать этот роман без знания биографии…

Ну конечно, но его может заинтересовать, как жил этот человек, который писал.

Осталось ли в жизни вашего отца что-то, что вы бы назвали тайной – в том смысле, что вы этого не понимаете и хотели бы узнать. Вот что-то есть, и вы знаете, что должно что-то быть, но не можете…

Я думаю, что таких вещей очень много. Несколько лет тому назад мы начали заниматься Пастернаком и христианством. Это объясняется тем, что мы знакомы с владыкой Антонием Сурожским, митрополитом в Лондоне, и очень его любим, очень любим его ощущение христианства – такое вот широкое, которое, по-моему, было близко моему отцу. Поэтому мы и начали заниматься христианством у Пастернака. Так вот, мы думали, что для него значило христианство в начале жизни, в зрелые годы и, наконец, когда он писал «Доктора Живаго». Тогда ему христианство было нужно как исторический подтекст жизни России в те годы, о которых он писал, – ведь речь шла о конце XIX века, и он читал много, и ему приносили известные книги, протертые до пыли, ему делали выписки из богослужебных книг… Все это было. И вот мы думали, рассказывали, писали статьи и даже делали доклады на конференциях. И вдруг в одной из первых биографий отца я читаю... Джеймс Биллингтон в своей книге «Икона и топор» приводит выдержку из письма Пастернака, которая гласит: «Я думаю, что мои устремления и представления о мире (философии у меня нет никакой) – это слабое подобие жизни Иисуса Христа и того, что совершается в воспоминаниях о нем, то есть в евхаристии». В мире слова Евангелие есть первое и основополагающее реалистическое произведение – реализм христианской литературы пришел от Евангелия, до этого реалистическая литература как таковая не существовала. Она существует, скажем, в Ветхом Завете, но это трудно, а вся эллинистическая литература – это не реализм в современном понимании.

Вот я вам пересказал эту цитату. В те годы, когда Биллингтон бывал здесь, я немножко был с ним знаком, меня познакомила с ним Надежда Яковлевна Мандельштам. Он сейчас работает в Библиотеке Конгресса. Я написал ему письмо по-русски и получил ответ: «Будучи студентами, мы с Максом Хейвордом жили у вашей тетушки Лидии Леонидовны в Оксфорде, и тогда Макс показывал мне английское письмо вашего отца, я не помню кому, но можно посмотреть в бумагах Хейворда в Сент-Энтони колледже. Я написал моей кузине, она пошла и нашла это письмо, адресованное Роджерс: и действительно, оказывается, что все наши мысли – как отец относился к христианству, как он это расценивал, получают ответ в виде найденного в этом году десятка строчек – прямых, абсолютно ясных – о том, что Тайная вечеря – это воспоминания об Иисусе Христе, а Евангелие – это, помимо всего прочего, литературное произведение…

Борис Леонидович был довольно высокого мнения о русской философии начала века и считал, что она еще должна быть открыта (в частности, Фёдоров) и для Европы. Когда читаешь роман, зачастую видишь прямые философические пассажи. Кажется даже, что Пастернак оказался выражением того, что в русской философии не получилось. Как вы считаете, в какой мере можно говорить о философии самого Пастернака?

Тогда вернемся к Фёдорову. Помимо всей той ерунды, за которую Фёдорова боготворили Горький, Маяковский, Циолковский, Королёв (которые, кстати, и начали вот это распространение человека в космосе)... Значит, помимо всей этой механистической и прямо-таки технической стороны Фёдорова, в философии Фёдорова есть то, что Лев Николаевич Толстой называл одной из прекраснейших мыслей, которая вообще существует в истории философии. Мысль эта заключается в том, что если все предыдущие поколения так или иначе видели смысл и славу в убийстве себе подобных (это особенно относится к античности или к товарищу Сталину, скажем так: тот больший герой, который оставил после себя больше жертв), то после Христа смыслом философии, смыслом науки должно быть воскресение, бессмертие. В «Охранной грамоте» есть место: «Вне этого работала наука, разыскивая атомные основания в преодолении смерти». В «Докторе Живаго» – то же самое. Что если наука занимается технической частью, то искусство может это сделать прямее. Потому что бессмертие есть жизнь в памяти. Ну, разговор с Анной Ивановной перед ее смертью: смерти не будет. И первоначальный эпиграф к «Доктору Живаго» именно этот: «Смерти не будет». Это значит, что прошлое уже прошло. Так вот, «Доктор Живаго» – это роман о бессмертии, это стремление оставить в памяти людей что-то такое живое – как то, что совершается в природе. Элементарная мысль, кто живой – Евгений Онегин или какой-то там поручик Голицын, который жил в его время? Говоря парадоксально, все-таки Евгений Онегин. Значит, духовное бессмертие может равняться или быть более реальным, чем физическое. Вот это и есть философия «Доктора Живаго». В смысле того, что человек, помимо своей физической сущности, несет в себе такую сильную духовную сущность, что может стать бессмертнее себя в повседневной жизни.

Я вижу некоторое противоречие между всесильным богом частностей и постижением реальности в том, что каждый момент конечен и содержит в себе всю полноту бытия – как, например, в уже до нескромности цитируемом стихотворении «В больнице». Как объединить прямоту этого переживания с описанием частностей?

Дело в том, что в искусстве есть две стороны: сторона внутренняя, когда человеку становится ясно и он может в одном случае выразиться наиболее близко к самому себе, к внутреннему пониманию. Так Пастернак делал почти всю жизнь. Во всяком случае, до своего молчания сороковых годов. И второе, когда человек должен высказаться достаточно широко, чтобы быть понятым… Вот это имеет огромное отношение к языку, и о языке это Пастернаком сказано. Это сказано в письме Шаламову, что он вынужден писать несколько иначе, он вынужден писать сейчас так, как он пишет, потому что того языка, на котором люди выражались в описываемом им времени, уже нет, и он в переводе на более простой, обыденный язык, более бедным образом старается выразить хоть самое главное. Это не евангельская тема, думать так было бы ошибкой, а это цветовое, тепловое, колористическое, органическое ощущение жизни, согретое этой темой. То есть то, что евангельская тема давала духовность искусству до тех перемен, которые он уже не может игнорировать, и вынужден писать иначе.

Если поддержание человека живым есть воскрешение опыта... Что воскрешало радость Пастернака, что воскрешало последовательность его опыта? В «Людях и положениях» он писал о непрерывности, о том, что держит и воскрешает в людях эту непрерывность. А тот, кто теряет эту непрерывность, из-за этого и уходит… То есть эта непрерывность нужна, она не естественна, она задается некоторым энергетическим толчком, что ли… Как Пастернак вышел из кризиса тридцатых?

Из кризиса тридцатых он вышел своей скорбью и переживанием того, как погибли его друзья, в особенности грузинские. Перевод «Гамлета» – это не выход из кризиса, это мобилизация. Но потом она была увеличена и претворена. Перевод «Гамлета», который он делал для Мейерхольда, на это наехала гибель Мейерхольда, да и сам «Гамлет» – это ведь трагедия… Опыт Пастернака, опыт выхода был трагичен, поэтому всенародная военная трагедия была для него облегчением. Потому что она была разделенной трагедией, общей трагедией, а не одинокой трагедией, которую он как мог преодолевал, скажем, общением с Шекспиром, общением со своей памятью, общением с переделкинской природой.

Пастернак, в частности, любовался Скрябиным, который умел не говорить о каких-то умных вещах, а был легкий и светский, он как бы бежал в гору и размахивал руками… Так же как Пруст предпочел всем философским разговорам разговор с женщиной, которая ему интересна.

У Бори так же. Конечно, конечно. Я думаю, что разговоры за столом в Переделкине, когда он все время говорил: «Генрих Густавович, вы такие начитанные люди, а я вот считаю, что…» И дальше шло значительно более интересное, чем все, что мы могли бы выдумать. Потом, его мнение о Томасе Манне. Оно записано им, кстати, в его единственном письме к Т. С. Элиоту. Томас Манн, конечно, великий человек и глубокий мыслитель, но в литературе он позволяет себе то, что позволять не должен. Он позволяет себе печатать свои черновики. Потому что, читая его, видишь, что при каком-то существительном пять прилагательных. Из них ни одно не то самое, что нужно было найти, а остальные вычеркнуть. Что сама его литературная деятельность не кажется ему достойной такого человека, поскольку он не дает себе труда доработать вещь до конца.

Считается, что люди перед смертью говорят что-то важное – во всяком случае, так ими сказанное воспринимается. Ваш отец перед смертью сказал, что если бы была еще возможность, он посвятил бы жизнь борьбе с пошлостью.

Он не так сказал. Не возможность, слова были другие... Он сказал, что очень тяжело умирать, потому что кругом одни неестественные вещи, испорченные отношения с людьми, известность во всем мире и непризнание здесь, и все потому, что вся жизнь была единоборством с царящей и торжествующей пошлостью. По-моему, было прибавлено, что она продолжается.

Как вы думаете, что он имел в виду под пошлостью?

Ложное глубокомыслие, посредственность, бездарность, которая высказывает и учит, позволяет себе учить, которая позволяет себе господствовать. Власть бездарности. Как бездарность позволяет себе эксплуатировать человеческую искренность и непосредственность, брать над ними власть.

У Томаса Манна есть эссе под названием «Философия Ницше в свете нашего опыта». Как вы смотрите на современность в свете творчества Пастернака? Если не поздно…

Ничто не поздно, ничего не поздно, тем более что, так сказать, конец света когда-нибудь да будет, и после него будет что-нибудь другое.

А может быть, конец уже настал?

Может быть, идет страшный суд; может быть, и даже наверняка, он идет и идет уже две тысячи лет, между прочим… В свете философии Пастернака: он всегда считал – как в стихотворении «Перемена», – что жизнь обыкновенного человека, который не лезет в учителя, духовные наставники и руководители, гораздо богаче и ближе к гениальности, чем поучения, чем «человек, который звучит гордо», это та самая пошлятина, от которой нужно держаться подальше. Непосредственное проявление человеческого чувства – это самое высокое, что может быть на свете. Оно конечно.

Пятигорский на днях рассказывал о своих ощущениях в начале пятидесятых, когда готовились расправиться с евреями...

Это было в 1957 году, и папочка был тяжело болен. У него были дикие боли. И я, чтобы его отвлечь, рассказывал ему разные вещи и, в частности, коснулся вот этого самого еврейского ожидания погромов, разгрома, высылки всех в Биробиджан, всего этого… Он сказал мне: «Женя, пока я жив, чтобы ты мне ни слова об этом не говорил. Надо жить в ощущении того, что ты живой человек на земле живого человека. И больше ничего». Выходить за рамки ощущения того, что ты живой человек на земле, данной живому человеку, – этого нельзя делать.

Вообще всю мою жизнь – всю мою взрослую жизнь – я думал, что мы живем в более или менее рабовладельческом обществе (сейчас пока, слава богу, это не так). Что просто с человеком было можно сделать все что угодно, вот этот век волка, но что мне дано счастье чувствовать себя выкупленным и выкуп был внесен моим отцом – его жизнью, так сказать. Мне оставалось только избегать таких вот вещей, о каких мы говорили, а остальное уже не важно.

Ваш отец как-то сказал вам, что у вас есть все, чтобы вы стали тем, кем вы хотели стать.

Да, да. И в результате все это реализовалось, то есть поводом это использовать и как-то жить был отказ от карьеры и всего ради продолжения – ради того, чтобы этот выкуп оплачивать.

Спасибо вам, Евгений Борисович.