Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Удар о землю выдернул меня из беспамятства, в которое я погрузился после бурной ночи в Лондоне, но не успел я прийти в недоумение по поводу того, где нахожусь, как некая неумолимая сила в один миг ввергла меня в мир, явно существовавший одновременно со мной. Честно говоря, времени хватило только на то, чтобы этот миг отпечатался в памяти, – правда, сказать об этом я могу только сейчас, уже из будущего оглядываясь на момент своего приземления в Нормандии. Впрочем, если быть точным, крошечный аэропорт Динар находится все же в Бретани, но я мог бы сослаться здесь на колебания самого Пруста: в 1907 году он никак не мог определиться, куда ехать на лето, и одним из возможных направлений была именно Бретань. В конце концов он выбрал нормандский Кабур.

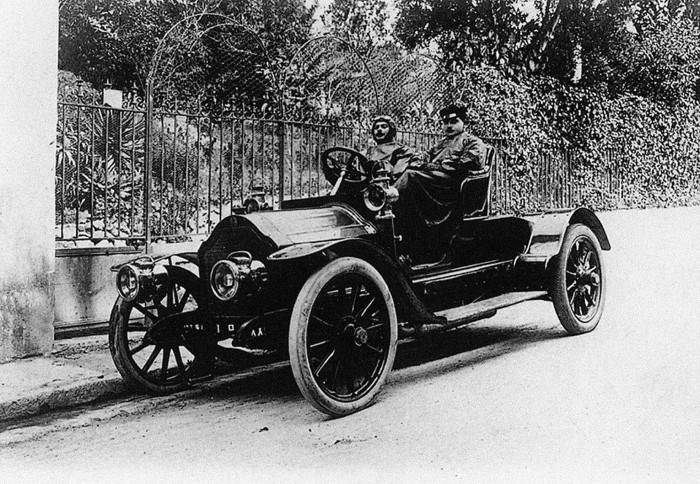

Парень в аэропортовской конторе автопроката мало напоминал запечатленных Надаром современников Пруста, хотя и говорил исключительно на французском, и, пока я пытался с ним объясниться, попутно стараясь удержать в сознании мысль о цели своей поездки, меня постепенно отпускал озноб, последовавший после ночных возлияний и бессмысленной суеты в аэропортах; с тех пор, как Марсель Пруст арендовал фешенебельное авто в компании Unic, основанной Ротшильдом и управляемой Жаком Бизе, сыном знаменитого композитора, прошло сто лет.К авто тогда прилагались три механика (термин chauffeur еще не придумали), и Пруст взял эту машину для путешествия по Нормандии – в поисках провинциального городка в бальзаковском стиле, «еще оставшегося нетронутым, или какого-то старого порта, неважно чего, что могло бы подстегнуть его воображение больше обычного – пусть даже очень особого – собора».

Шел дождь, какое-то время ушло на поиск предназначавшейся мне машины, потом не сразу удалось включить задний ход, но, уже выехав на дорогу, я ощутил, что счастлив: похожее чувство испытываешь, когда, проснувшись, убеждаешься, что все-таки ты не убийца; я, правда, не понимал почему, но знал, что не хочу больше ничего вспоминать из прежней жизни, хотелось ехать вперед, где моему взору откроются невиданные пейзажи, море, легкие приключения, вино вечером с ненавязчивыми мыслями; мне уже стало казаться, что я знаю себя только таким и что теперь так будет всегда – хотя в то же время я «знал», что через десять дней буду в Париже и там начнется новая жизнь. Формально считалось, что я еду «по прустовским местам», но это были лишь «дорожные знаки» у каких-то городов, отелей, колоколен или деревьев – как надпись «Тирон» (Thironne) у крошечной речушки неподалеку от Илье-Комбре, города прустовского и романного детства, указывавшая, впрочем, вовсе не в мою сторону1, а на созданную по ее образцу речку Вивону в «Утраченном времени». На берегу Тирона находится мельница Монжувен, название которой писатель присвоил имению в Мезеглизе, где жили композитор Вентейль с дочерью; через окно этого дома семнадцатилетний Марсель увидел однажды, как мадемуазель Вентейль, предаваясь сексуальным забавам со своей подругой, плюнула на фотографию покойного отца. Это имение тоже существует на самом деле, только называется оно не «Монжувен», а «Миругрен», и один английский прустовед жалуется, что там его встретил человек с ружьем и большой черной собакой, а на вопрос, что тот думает о вспыхнувшем в последнее время интересе к Марселю Прусту, выразительно плюнул под ноги спрашивающему2.

Монжувеном же теперь называется кемпинг на берегу Луары, хотя вряд ли его назвали в честь лесбийских забав мадемуазель Вентейль и ее подруги в одном из самых знаменитых романовмира. Местные, скорее всего, равнодушны к окрестным названиям; собственно, и мне безразлично, каков «настоящий» Илье, Трансонвиль или Мезеглиз: вряд ли я сумел увидеть в них что-то более настоящее, чем то, что предлагает мне воображение при чтении Пруста. В конце концов, это всего лишь привычка, сказал бы сам Пруст, переносить ощущения на нечто от них отличное, что «через какое-то время мы начинаем считать реальностью». Если меня что-то и могло бы связать с «прустовскими местами», то только время прочтения его романа, мое «утраченное время», способное неожиданно придать неведомый смысл местам и предметам, но сейчас, мне кажется, получилось совсем наоборот – смыслу неоткуда было взяться, ибо при чтении я все словно бы разместил на плоскости, и мне не хватило глубины, связанной не с содержанием прочитанного, а с местом в моей памяти о самом чтении. Поездка получилась больше по именам; как предающийся меланхолии больной внезапно спохватывается, услышав слово, связанное с его недугом, пусть и косвенно, так и я оживился, увидев своими глазами названия мест из прустовского романа, тогда как несоответствие самого места роману меня не обеспокоило, как не беспокоит паломника нынешняя рыночная суета в Иерусалиме. Я не верю, что в местах и предметах каким-то мистическим образом сохраняется что-то от присутствия людей, но здесь я мог сказать или подумать: «Комбре», и безразличные в остальном дома, деревья и люди обретали тепло – такое, какое в последние мгновения своей жизни увидел писатель Бергот3 на картине Вермеера «Вид Делфта». И когда вечером, остановившись в оборудованном на ферме позапрошлого века бэд-энд-брэкфасте, я пил вино, закусывая хлебом, вовсе не в вине и не в пасторальном пейзаже за окном скрывались причины моего блаженства: кто знает, может быть, прустовское ощущение стремилось продлить эту чужую постель в совсем другую комнату, в другой вечер, где я сам когда-то читал «Утраченное время».

Правда, для таких литературных вояжей лучше подходит поезд или самолет с последующим перемещением в центр города на метро, когда тебя с нереальной скоростью доставляют из одного места в другое, когда «одним прыжком» можно оказаться в городе, прежде существовавшем исключительно в воображении. Приближаясь к Илье, я напряженно пытался «первым» увидеть колокольню церкви Св. Жака в Илье, то есть Св. Илария в Комбре; если же не удастся совместить городок с нужным образом, то на машине всегда можно отъехать в сторонку, остановиться и убедиться в своей правоте с другого места – «у автомобиля нет никакого уважения к тайнам», как сказал бы Марсель, размышляя о своих нормандских поездках. Однако из-за быстроты смены точек зрения при езде на машине пейзаж оживал едва ли не сказочным образом, как для Пруста ожили шпили Кана, удалившись от него в закат и превратившись в трех юных девушек, которые «испуганно метались в поисках дороги», а «после нескольких неловких оступающихся движений их благородных силуэтов прижались друг к дружке, спрятались друг за дружкой, образовали на фоне еще розового неба одну только темную фигуру, очаровательную и безропотную, и в заключение пропали во мраке1».

Вид на шпили Кана, перенесенный Прустом на страницы «В сторону Свана», вызывает в герое «особую, ни с чем не сравнимую радость», повторяющуюся и в известном всем эпизоде с мадленками и чаем в Комбре, на выезде с маркизой де Вильпаризи, когда Марсель близ Юдемениля вдруг ощущает «глубокое счастье», увидев три дерева, словно вырванные из какого-то забытого «края» прошлого, и когда он спотыкается о булыжник возле особняка Германтов в Париже, после чего прошлое внезапно оживает и через предметы обращается к герою как единственная и подлинная реальность, в которой возможна единственная и подлинная жизнь, охватывающая только эти моменты истины, опуская все, что «между» или «ниже» них, – остальное нереально2.

Kогда-то я легко верил всему, что пишет Пруст, но сейчас напрасно искал в своемопыте схожие мгновенья счастья, бессмысленно вглядываясь в пейзажи Нормандии, среди которых их когда-то пережил прустовский герой. Я ехал по «богатейшим полям Франции с изобилием ферм, скота, сидровых яблонь и тучных пастбищ, зовущих нас только есть и спать», как писал девятнадцатилетний Пруст в 1891 году, ожидая обещанного им состязания в меланхолии между этими полями и «бескрайней гладью моря». «Деревья, – думал я, – вам нечего больше мне сказать, мое холодное сердце вас уже не слышит3». Правда, я хорошо знал чувство отчаяния и пустоты, часто охватывавшее Пруста непосредственно перед этим радостным переживанием, а также неодолимую лень, накатывавшую тут же вслед за попыткой следовать впечатлениям, на миг посещающим сознание, чтобы тут же ускользнуть, оставив за собой иллюзию, что уж я-то смогу вернуться к ним позже. И все же беда была не во впечатлениях, их я собирал как пчела на зиму. Может быть, я просто не оценил это чувство беспомощности и пустоты, ибо именно оно, пожалуй, могло мне сказать, куда подевалась моя любящая, талантливая, живая часть, хотя в тот миг я и сам не помнил, была ли таковая во мне вообще. Или же я забыл, что человек не дан самому себе целиком, со всем своим прошлым, а каждый раз проживает лишь малую часть себя, что зачастую вовсе не соответствует впечатлениям, которые все же стремятся воплотиться, порой даже когда тот, кто мог бы их пережить, уже умер? С тем, что однажды я почувствовал, я еще мог столкнуться запоздалым образом, как Марсель, который смерть бабушки, скончавшейся в начале третьей книги, пережил лишь в середине четвертой, через год с лишним после похорон, когда, приехав в отель Бальбека, наклонился, чтобы расстегнуть полуботинки, и в тот же миг ощутил над собой «нежное, пугливое и печальное» бабушкино лицо, каким оно было в этой же самой комнате в прошлый раз, в первый вечер после приезда в Бальбек4.

В 1907 году Пруст тоже приехал в Кабур (романный Бальбек) с мыслями о матери, умершей два года назад («именно воспоминания о матери по-прежнему направляли меня и привели в Кабур»); здесь он в 1891 году уже скорбел в одиночестве по умершей в 1890 году бабушке Адель Вейль, с которой отдыхал в Кабуре в середине 80-х годов, вспоминая «те годы у моря, когда – как он писал матери, – мы с бабушкой, потерявшись друг в друге, развлекались тем, что противостояли ветру».

Я вовсе не об этом хотел писать. Но прустовский Кабур выглядел бы чередой случайностей, не стань он местом для его горестей, да и сам Пруст в Кабуре непредставим без воспоминаний о матери и бабушке; как сказал в 1907 году один кабурский знакомый Пруста, «он выглядел как воплощенное приглашение на похороны, приехавшее отдохнуть у моря». Мертвецки бледный, нервный мужчина с черной бородой, всегда одетый в черное... Вообще-то, даже если бы в силу своей неприязни к психоаналитическим теориям я и захотел бы избежать разговоров о матери, нельзя не упомянуть, что великий роман начинается со сцены, в которой мать лишает героя его вечернего поцелуя. Смерть матери, несомненно, была для Пруста главным событием жизни, а роман – ответом на нее. Один из ближайших друзей Пруста, Рейнальдо Ан, не мог забыть Марселя у кровати почившей мадам Пруст: он сидел там, рыдая и улыбаясь сквозь слезы. Потом в романе, в сцене смерти бабушки, Пруст повторит то, что 27 сентября 1905 года писал в письме графине Анне де Ноай: «Она умерла в пятьдесят шесть лет, но выглядела при этом не больше, чем на тридцать, потому что сильно похудела из-за болезни и особенно потому, что смерть вернула ей свежесть юности, освободив от печалей; у нее не было ни одного седого волоса. Она забрала с собой мою жизнь, как некогда папа забрал ее собственную». После смерти матери Пруст думал о самоубийстве, но потом решил уморить себя голодом и отказом от сна, что потребовало серьезных изменений в распорядке жизни. Позднее он говорил Морису Дюпле, что не хотел, чтобы его имя трепали в газетах в связи с самоубийством.

В начале лета 1906 года Пруст прочитал о смерти господина ван Бларанберга, чью жену хорошо знала его мать, и, вспомнив один из обедов, на котором присутствовал сын покойного Анри, отправил ему письмо с соболезнованиями. Уже осенью, с четырехмесячным опозданием, Пруст получил преисполненный благодарности ответ Анри – молодой Бларанберг, чтобы заглушить страдания, по совету врача отправился путешествовать. Только отец, писал он, пробуждал во мне «интерес и радость жизни»; в конце письма он добавил, что был бы рад пожать Прусту руку и «поговорить о прошлом». В следующем письме Бларанберг, узнав о смерти родителей Пруста, уже утешает Марселя: «Нельзя терять надежу... Не знаю, что мне готовит 1907 год, но пожелаем друг другу, чтобы он принес нам обоим улучшение здоровья, которое позволит нам встретиться». Еще через неделю, открыв Figaro, Пруст увидел в разделе «Разное» заголовок «Безумный убийца» и с ужасом узнал, что убийцей был не кто иной, как Анри ван Бларанберг, а жертвой, на которую он набросился с ножом, прежде чем застрелиться, была его собственная мать. Услышав выстрел, слуга бросился к хозяйке и увидел ее истекающей кровью на лестнице. Воздев к небу руки, она воскликнула: «Анри, что ты со мной сделал? Что ты со мной сделал?» – и тут же упала замертво. Полиция, взломав комнату Бларанберга, обнаружила его в постели еще в сознании: ван Бларанберг несколько раз ударил себя кинжалом в горло, после чего выстрелил в рот; левая часть лица превратилась в месиво, один глаз лежал на подушке. Инспектор полиции потряс убийцу за плечо: «Вы меня слышите? Ответьте!» – и убийца успел приоткрыть другой глаз, перед тем как впасть в предсмертную кому. Редактор Figaro Гастон Кальметт, зная, что Пруст был знаком с ван Бларанбергом, попросил его прокомментировать эту жуткую трагедию,и ночью 31 января Пруст написал статью «Сыновние чувства убийцы собственной матери», которая вышла в газете 1 февраля5. Позднейшую редакцию статьи Пруст начинает словами: «После смерти моих родителей я в меньшей мере я сам и в большей мере их сын». В вывалившемся на подушку глазе Бларанберга он видит глаза Эдипа, которые тот вырвал, когда открылась истина о его грехе, и сравнивает парижскую драму с античной трагедией, где боги лишают людей разума, заставляя их творить чудовищные преступления. «Что ты со мной сделал!» – нет такой матери, пишет Пруст, которая не могла бы высказать сыну этот упрек, и будь мы способны осознать все последствия того, что причинили любящим нас людям, – их потухшие глаза, седые волосы, хрупкие артерии и засоренные почки, медленную, тяжелую походку, утраченные надежды – мы, совсем как ван Бларанберг, увидевший перед собой окровавленную мать, не замедлили бы застрелиться. «Для большинства эти мучительные видения быстро растворяются под первыми лучами жизненных радостей. Но какая радость жизни, какая ее основа, какая вообще жизнь способна такую картину перенести? И что правдивее – эта картина или радость жизни?»6

В отличие от Бларанберга, Пруст выжил, ибо, как он сказал много лет спустя Марии Шайкевич, скорбь, разумеется, означает физические страдания, однако нужно отличать те, что терзают тело только через память: в таком случае прогноз обычно благоприятен. Пруст страдал от воспоминаний и хотел сохранить мать живой, написав о ней. Он понял, что если он даст себе умереть, воспоминания о матери исчезнут вместе с ним: «И я возьму ее с собой во вторую, окончательную смерть, то есть в некотором отношении ее убью». 15 февраля умерла мать близкого друга Пруста Жоржа Лаури, и Пруст вновь пытается утешить друга: «Глаза памяти ничего не видят, если мы их напрягаем. Попытайтесь просто жить, выжить, позвольте милым картинам неосознанно подняться в Вашем сознании, и тогда они возродятся, чтобы никогда уже больше Вас не покинуть».

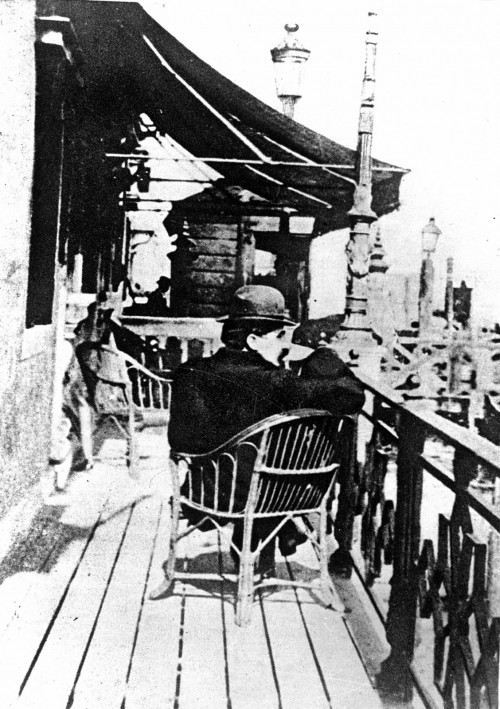

Примерно в таком душевном состоянии Пруст в августе 1907 года приезжает в Кабур – после того как врач рекомендовал ему немедленно покинуть Париж. Пруст уже жил в Кабуре в августе 1890 года, будучи в армейском отпуске, и в тот период писал оттуда отцу: «Представь, к великому негодованию Дербанов, кабурские девки, заметив обычного пехотинца, слали мне тысячи воздушных поцелуев. Они мстят за мое пренебрежение к девицам Орлеана (место службы Пруста. – У. Т.). И мне придется искупить свою вину, “ибо я отверг цветы их нагих грудей”, если месье Казалис позволит мне процитировать один из прелестнейших своих стихов». Эти летние «цветы нагих грудей» – в Кабуре Пруст проводил лето восемь лет начиная с 1907 года – он возлагает в память о своей матери, если можно позволить себе такой эвфемизм7; здесь Пруст сможет наблюдать, что происходит с чувствами, перемещающимися во времени – то есть что происходит с теми, кого мы любим. Пруста не покидают мать и бабушка, но к ним добавляются другие.

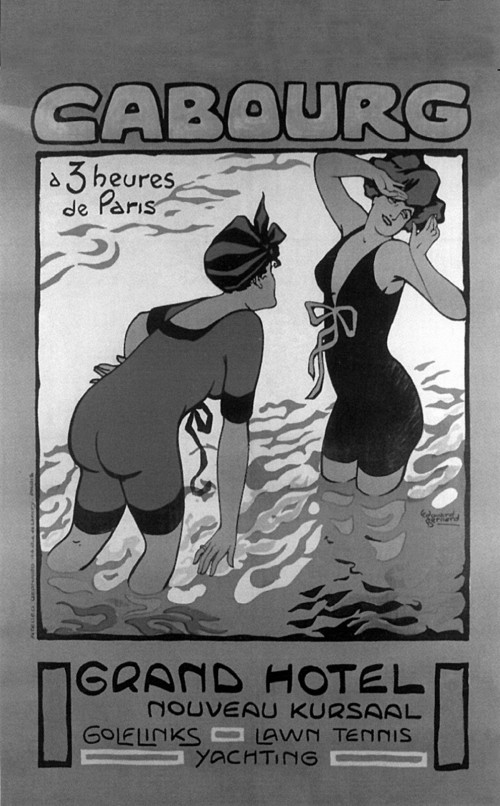

Месяцем ранее в Кабуре открылся новенький Grand Hôtel – вокруг него и соседнего казино вращалась вся курортная жизнь, вдоль моря тянулся полуторакилометровый променад (теперь носящий имя Марселя Пруста), и «крошечный прелестный городок» уже поспешил объявить себя «королем пляжей». Пруст иронизировал по поводу утонченных обитателей Grand Hôtel, впоследствии многие попали на страницы его романа; прислуга, которой он платил бешеные чаевые (официантам в ресторане, например, в два раза превышающие счет), рассказывала ему обо всем, что происходит в гостинице. «Этот отель словно сцена для третьего акта какого-нибудь фарса», –писал он Рейнальдо Ану. Действительно, в тот момент в Grand Hôtel жил известный богач англо-египетского происхождения Альфред Эдвардс, большой ценитель женщин и яхт, издатель популярной ежедневной газеты Le Matin. Его сопровождала любовница, актриса-лесбиянка Женевьева Лантельм (впоследствии она трагически погибнет вместе со своим возлюбленным во время круиза по Рейну), ставшая одним из прототипов романной Рахели, начинавшей свою актерскую карьеру в борделе. Там же жила и пятая жена Эдвардса, с которой он недавно развелся, – Мизия Годебска, одна из самых знаменитых дам Парижа. В этом же отеле остановились и исследователь Антарктиды Жан-Батист Шарко, первый муж четвертой жены Эдвардса, и драматург Франсис де Круассе, в чьих пьесах играла Лантельм, и банкир Тадье Натансон, первый муж Мизии, продавший ее в свое время Эдвардсу, чтобы рассчитаться с долгами. Каждый вечер поотелю ходили слухи, что Мизия застрелила Эдвардса, но на следующее утро Эдвардс вновь выходил на люди жив и здоров.

Пруст ходил смотреть поло, почти каждый вечер играл в казино в баккара, неизменно проигрывая, а днями, «смешав чистый воздух с летальной дозой кофеина», как «пушечное ядро», мчался в закрытом автомобиле по полям Нормандии, чтобы осмотреть церкви и другие памятникиархитектуры, а также посетить виллы многочисленных знакомых, проводивших лето на нормандском побережье. Пруст планировал отправиться дальше в Бретань, но чувствовал себя так удивительно хорошо, что решил остаться, обосновывая это нежеланием огорчать мать: «Матушка не хотела бы видеть, как я бегу оттуда, где живу так относительно хорошо... но в то же время мне грустно, что матушка меня теперь не видит таким [...] и не знает, что когда я возвращаюсь с прогулки, меня не мучают так огорчавшие ее постоянные приступы астмы». И в «Под сенью девушек в цвету», и в «Содоме и Гоморре» явно прослеживаются прустовские впечатления лета 1907 года – вплоть до того, что их можно усмотреть даже в сегодняшнем Кабуре и его курортниках, ибо с позиций эстетики, как заметил Пруст, количество человеческих типажей ограниченно; один такой тип, в красном пиджаке, мог бы быть скрипачом Морелем – на его смазливое лицо порок понемногу наклеивал старческую маску моралиста и под смуглой блестящей кожей уже разъедал мышцы, способные изобразить страсть, тогда как лишенные этой страсти щеки уже сползали вниз, утягивая за собой уголки губ в скорбном выражении превосходства; кожа его казалась натянутой на череп, словно красные брюки на тощие бедра сопровождавшей его старой дамы; они крутились тут же на лестнице из искусственного мрамора, подняться по которой для них «означало вернуться домой». О них можно прочесть в романе Пруста, но никак не наоборот – в кабурских впечатлениях нельзя разглядеть роман.

Пожелай мы увидеть среди гостей Кабура автора «Утраченного времени», нам пришлось бы найти другого Пруста, не того, что был одним из них. Выступая против «биографического метода» знаменитого критика и писателя Шарля Огюстена де Сент-Бёва8, Пруст утверждает, что книгу создает другое «я» – не то, что проявляется в наших обыденных привычках, наших отношениях с другими, наших пороках. К этому «я» мы подходим, заставляя умолкнуть слова, которыми другие, да и мы сами судим о чем-то, и «стараясь в тишине расслышать и выразить голос своего сердца»... Голос этого прустовского «я» впервые можно услышать именно в «Дорожных впечатлениях от поездки на автомобиле», написанных после кабурского лета 1907 года, когда он заговорил с позиции какого-то не известного нам, а может быть, и самому себе рассказчика; его интонацию я бы назвал голосом вторичной рефлексии (вторичной потому, что герой романа мыслит и «реактивно», то есть выражая впечатления, и в то же время отступая от этой изначальной реакции для осмысления; это можно было бы назвать также и «повторной рефлексией»), и я не могу удержаться и не напомнить наблюдение Пруста о том, что голосу писателя Бергота особую интонацию придает присутствие мыслей9; Пруст начинает писать роман, воплощая этот голос от первого лица в Марселе, герое романа, который в Бальбеке еще раз переживает смерть матери и влюбляется. Можно сказать, что о герое своего будущего романа Пруст знает примерно столько же, сколько о себе самом – вернее, столько же не знает. «Если говорить о самом человеке, – пишет Пруст в эссе о Сент-Бёве, – то он всего лишь человек, неспособный даже ощутить, каковы намерения живущего в нем писателя».

В 1908 году Пруст пишет в дневнике: «Во второй части романа девушка разорится, и я удержу ее при себе, но поскольку я не способен быть счастливым, я даже не стану пытаться сделать ее своей». Читатели романа распознают в этой записи Альбертину, возлюбленную Марселя, которую он, уже разлюбив, пытается удержать как пленницу у себя в квартире, но Альбертина бежит от него и гибнет, упав с лошади. Однако Пруст записал не столько идею будущего романа, сколько закон, по которому жил он сам: через пять лет в схожей финансовой ситуации к нему обратится человек, в которого Пруст был влюблен, – тот самый Альфред Агостинелли, что был «механиком» Пруста в поездках 1907 года по Нормандии. Пруст принял Агостинелли на работу личным секретарем, и молодой мужчина поселился в его квартире, пока, «совсем как Альбертина», не сбежал, чтобы рухнуть в море в ходе тренировочного полета. (На летные курсы Агостинелли записался под псевдонимом Марсель Сван, объединив в нем фамилию героя первой части романа и имя его автора; одна из секретарских задач Агостинелли состояла как раз в подготовке рукописи «В сторону Свана».) Точно так же, как многие из современников Пруста пытались после выхода романа опознать в его персонажах себя и своих знакомых, исследователи Пруста считают Агостинелли одним из прототипов Альбертины10, хотя, скорее, дело обстоит совсем наоборот: Агостинелли со сдвигом во времени воплотил судьбу по имени Альбертина: «Это было особое состояние души, мое будущее, обретшее передо мной аллегорический и роковой облик юной девушки».

Могло ли быть иначе – скажем, мог ли быть Альбертиной какой-нибудь юноша, ведь у Пруста в Кабуре было много молодых друзей-аристократов? Теперь уже нет, и тут ни при чем обстоятельства начала века, когда тема гомосексуализма в литературе еще не получила распространения, да Пруста и не интересовали «темы». В том же 1908 году, когда Пруст записал в дневнике роковую строчку об Агостинелли, в письме актрисе Луизе де Морнан он рассказывает, как увидел на пляже ее подругу, тоже актрису, Люси Жерар. «Это был волшебный вечер, но закат забыл только один цвет: багровый. И багровым было ее платье, дополнившее оранжевые небеса цветом сумерек. Я следил за этим легким багрянцем и... увидел, как он сливается с горизонтом, навстречу которому она скользит, как одержимый ветром парус». Это впечатление он продолжает описывать в дневнике, упоминая дядюшку Луи, очень любившего компанию таких женщин11, а дальше пишет: «Утраченное время etc.». Цветущие девушки – вторая книга романного цикла называется «Под сенью девушек в цвету» (À l’ombre des jeunes filles en fleurs), и ее действие разворачивается в основном на нормандском морском курорте Бальбек, списанном с Кабура, – появились не по воле Пруста, а по своей собственной воле, и их жизнь казалась «чем-то совершенно отличным от того, что мне было известно и желательно, как самые красивые города, намеченные нами к посещению во время путешествия».

Друг Пруста Вальтер Берри в конце 1921 года пошутил, что на вопросы американок о его отношении к роману Пруста он отвечает, что книги ему в целом нравятся, но у них есть один недостаток: они слишком короткие. А потом добавляет, что у романа есть все же еще один изъян: после него невозможно читать другие. И я не могу. Как невозможно разъяснить или изложить Пруста кратко: стыдно, ведь он сам себя разъяснил несравнимо лучше. И трудно ему не завидовать, ведь ему удалось сотворить из всех своих беспрерывно умирающих «я» то существо, которое 18 ноября 1922 года не забрала женщина-смерть. Оттуда он принес пару слов, похоже, не понятых им самим, которые я бормотал как считалку, стоя у моря под скалами Фекана: «Косули, косули, Фрэнсис Джеймс, вилка». «Косули, косули, Фрэнсис Джеймс, вилка», – повторяли длинные волны, перекатывая туда-сюда миллионы камешков и осколков былой жизни, и я даже не заметил, как они унесли с собой все, что я считал своим прошлым и что могло бы стать моим будущим, на вечные времена оставив меня стоять в тот миг на побережье Нормандии.

1Proust, Marcel. Impressions de Route en Automobile (≪Дорожные впечатления от поездки на автомобиле≫) // Le Figaro, 19 novembrе 1907. Почти всю эту статью Пруст включил в первую часть своего романа ≪Комбре≫, поместив ее в конце единственного литературного фрагмента, который за весь роман сочинил будущий писатель, – в так называемые ≪Мартенвильские колокольни≫.

2При желании представления Пруста можно назвать платонизмом: существующее (≪подлинная реальность≫) не дается нам непосредственно, а приоткрывается в мышлении. ≪Вся мояфилософия, – говорит Пруст, – как и всякая подлинная философия, сводится к тому, чтобы обосновать и воссоздать то, что есть≫. Между прочим, в юности Пруст сказал отцу, что его интересуют только философия и литература и что время между этими занятиями кажется ему выброшенным на ветер.

3Цитата из книги ≪Обретенное время≫, последней части цикла ≪В поисках утраченного времени≫.

4≪...а моей настоящей бабушки, чей живой образ я впервые после того, как на Елисейских полях с ней случился удар, обрел сейчас в нечаянном и цельном воспоминании. Этот живой образ для нас не существует, пока его не воссоздаст наша мысль (иначе все участники грандиозной битвы были бы великими эпическими поэтами); и вот только в этот миг безумное желание броситься в ее объятия, через год с лишним после ее похорон, вследствие анахронизма, по чьей вине календарные даты не совпадают с теми, которые устанавливаются нашими чувствами, дало мне знать, что она умерла≫ (≪Содом и Гоморра≫, пер. Николая Любимова).

5Sentiments filiaux d’un parricide.

6Пруст ночью статью не окончил, последний абзац он отослал в газету на следующий день, наказав ни в коем случае ничего не менять. Однако редактор Figaro Гастон Кальметт отказался помещать этот абзац, сочтя его аморальным ≪восхвалением убийства матери≫. В этом абзаце Пруст писал, что в Греции не было алтарей более святых, чем могила царя Эдипа в Колоне и могила Ореста в Спарте, ≪того самого Ореста, которого фурии преследовали до самых ног Аполлона и Афины со словами: “Мы гоним его прочь от алтарей, убийцу собственной матери”≫.

7Джордж Пейнтер считает, что ≪смерть матери подарила ему содомскую свободу≫, указывая, что с 1907 года и до конца жизни у него всегда был дома какой-нибудь мужчина из низших кругов – как слуга, секретарь или подопечный. См.: Painter, George D. Marcel Proust: A Biographie. London: Chatto&Windus, 1965.

8Свой метод Сент-Бёв характеризовал следующими словами: ≪Для меня литература существует в неразрывной связи с человеком, по меньшей мере неотделима от остального в нем… Чтобы понять всего человека, то есть нечто иное, чем его интеллект, не помешает всесторонне изучить его. До тех пор пока не задашь себе определенного количества вопросов о писателе и не ответишь на них, хотя бы для себя одного и про себя, нельзя быть уверенным, что он полностью раскрылся тебе, пусть даже вопросы эти на первый взгляд кажутся далекими от его творчества: каковы были его отношения с религией? Как влияла на него природа? Как он относился к женщинам, деньгам? Был ли богат, беден; каков был его распорядок дня, каков быт? Какие пороки или слабости были ему присущи? Любой из ответов на эти вопросы важен при оценке как автора, так и самого произведения, если произведение это – не трактат по геометрии, а литературный труд, то есть такой, куда входит все, и т. д.≫. Пруст, Марсель. Против Сент-Бёва: Статьи и эссе. Москва: ЧеРо, 1999. С. 36.

9По правде говоря, во второй книге романа ≪Под сенью девушек в цвету≫ сказано не совсем так: ≪...ничто так не влияет на голосовые данные, как направление мыслей: звучность дифтонгов, сила губных зависят от него≫.

10Исследователи Пруста в качестве доказательства этой связи упоминают и сходство отношений Пруста и Агостинелли в уже упомянутом эпизоде с Альбертиной в ≪Беглянке≫; упоминается также эпизод в статье 1907 года ≪Дорожные впечатления от поездки на автомобиле≫, где Пруст сравнивает Агостинелли с монашкой, молящейся на скорость (Альбертине тоже очень нравится скорость), а его стиль вождения – с пением святой Цецилии, образ которой в ≪Пленнице≫ возникает также и в связи с играющей на фортепьяно Альбертиной: вся сцена музицирования Альбертины кажется ≪подозрительной≫, особенно ее ≪крепкая шея≫. Смешно, что Милан Кундера в статье ≪Кто такой романист?≫ жалуется, что эти люди, критики, ≪убили мою Альбертину≫: ≪Я изо всех сил старался поверить, что Альбертина была совершенно незабываемой женщиной, но с тех пор, как мне сказали, что моделью для нее послужил мужчина, эта бесполезная информация поселилась в моей голове как компьютерный вирус. Между мной и Альбертиной протиснулся мужчина; он разрушил ее образ, лишил ее женственности. Я видел ее то с прелестной женской грудью, то с плоской мужской, и на нежной коже ее лица время от времени проступали усы≫. См. New Yorker за 9 октября 2006 года.

11Читая ≪В сторону Свана≫, мы встречаемся с этим багряным цветом в парижской квартире двоюродного деда героя романа, Адольфа: ≪На столе, по обыкновению, стояла все та же тарелка с марципанами; дедушка Адольф был в своей неизменной куртке, а напротив сидела молодая женщина в розовом шелковом платье, с большим жемчужным ожерельем на шее, и доедала мандарин. Не зная, как назвать ее: “мадам” или “мадмуазель”, я покраснел и, почти не глядя в ее сторону, чтобы не заговорить с ней, подошел поздороваться с дедом≫ (перевод Николая Любимова). Мы знаем и то, чего в тот момент не знает и сам рассказчик: мы знаем, что молодую женщину зовут Одетта де Креси.